存“同”求“异”*

——以初中物理“质量”同课异构教研为例

杨峻一 梁 雷

(西南大学附属中学 重庆 400700)

沈志容

(西南大学银翔实验中学 重庆 401520)

1 同课异构的教研模式

同课异构指同一节知识内容采用不同的呈现方式[1],一般来说是由2位教师连续上相同课题的课.细究这4个字的来源,它与化学上的两个基本概念类似:即同种元素形成不同单质的同素异形体(如都是氧元素的氧气和臭氧)和有着同种分子式却有不同的空间结构的同分异构体,如都是C2H6O的乙醇和甲醚[2].

这样的同课异构教研形式,目标性和操作性都比较强,通过对比,促使每位参与者在教研中仔细观察、深入分析,并对照形成自己个性化的教学方法,提升教师对新课程理念的理解和教学设计能力.

不同教师根据自己的理解,独立进行教学设计,基于相同的教学内容、教学目标,从不同切入点不同角度展现教师不一样的教学设计,一方面带给上课教师思想的启迪、优势的互补、个性的塑造,另一方面也让听课教师收获两种以上新的教学思路,其深度参与感和收获不亚于上课者.相同的教学目标、教学内容,共同的物理学科核心素养培养等目标是一致的,但每一位教师呈现的教学素材和课堂结构则要刻意地追求“异”,这个“异”对教师设计教学的能力要求颇高.

2 “质量”同课异构的教学准备

在精心准备一场同课异构时,最担心的是同一个课题,不同教师的课堂设计、教学方法出现雷同,没有对比,达不到异构的效果,因此在进行同课异构时两位或三位授课教师独自备课.在教师独自备课时需要进行3方面的备课准备.

2.1 从教材出发

执教者对教材要充分了解,“质量”是沪科版教材八年级全册第五章第1节的内容,这一节内容是在学生学习完机械运动、声、光的基础知识之后.而在人教版教材中,“质量”位于八年级上册第六章第1节,是在学习过机械运动、声、光、物态变化之后.虽然教材编排有所不同,但是“质量”这一节教材内容在教材中的位置基本一致.教材内容中都是需要让学生掌握质量的概念和单位,了解质量的属性及托盘天平的结构及其使用.教材相对于时代的发展来说总是滞后的,比如教材对于“千克”的定义,还是用原来的千克原器,而没有更新成最新发布的以普朗克常数形式定义的“千克”.所以备教材一方面要求教师充分了解教材,另一方面还需要补充教材,用最新的科技、知识联系本章所学内容.

2.2 从教法出发

在教学过程中有许多别致的教学方法比如对比教学法、组合教学法、整合教学法、合作教学法、探究教学法等等,当然多媒体技术的应用、投屏技术的应用已经不算是新颖的话题了,这些都要求教师在不断学习的过程中紧跟时代步伐.另外在教学过程中更需要教师发挥自己的脑洞,设计更加清晰合理、效果显著的演示实验或者学生实验[3].在教学过程中教师需要精心设计课堂实验,不管教具的制作还是学生实验的层层递进,对学生问题的步步深入,要把这些教学方法合理地综合应用起来,形成自己独特的教学方法.

2.3 从学情出发

备学生的心理状况、学生的知识、学生上课的情感如何与教师共振,所以,有的时候学生并非是听不到“远方的哭声”,只是因为他们的知识积累和生活经验与教师不匹配,因此,教师在备课时应当准确了解学生的心理状态,生活阅历[2].比如质量这一概念虽然学生经常接触,生活中绝非陌生.需要备学生的基础知识.

3 “质量”教学课堂的概述及比较

3.1 教师A的“质量”教学过程与思考

教师A教学过程与思考导图如图1所示.

图1 教师A教学过程与思考导图

以下是本节课的一个精彩片段:

师:老师买了一坨肉回家,提回家的过程中我觉得越来越累,越提越沉,是不是位置变了以后,猪肉的质量就变大了?

生:不是.

师:所以,我想着在不同地方都称一下手里这坨肉的质量.实验时,我没有用托盘天平而是用了生活中常见的电子秤.图片展示教室、阅览区、食堂这3个位置电子秤的示数都是多少?

生:372.6 g.

师:再换到操场、乒乓球台,示数是多少?

生:还是372.6 g.

师:质量变了没有?

生:没有.

师:说明位置的变化对质量没有影响.质量不受位置的影响,会不会与其他因素有关?会不会一杯冰化成水,状态变了,质量就会发生改变呢?会不会将一张纸揉成团,形状改变了,质量就改变了?老师将猪肉熬成猪油,猪油的状态非常容易改变,当猪油状态改变质量是否发生改变?

实验视频:试管中的猪油一开始什么状态(生:固态)多少克(生:20.1 g)将猪油放在热水中加热逐渐熔化成液态,取出试管擦干净试管周围的水渍,此时猪油的质量是多少(生:20.1 g)

师:说明状态对质量有没有影响?

生:没有.

师:刚刚我们提到物体的形状是否会对质量造成影响,所以,我将猪肉剁成猪肉泥.(展示)这个猪肉泥可以随意的改变它的形状,先称一下这些猪肉泥的质量.然后我们观察它的形状变了以后质量是否会发生变化.

教师演示实验:实验仪器——电子秤,手机投屏.

师:一开始猪肉泥质量是70 g,捏一下,捏成肉丸子,质量还是70 g.同样,还可以用橡皮泥来做实验,一开始橡皮泥是20 g,捏成长条形,质量不变.

师:总结一下,通过刚刚这些实验……

3.2 教师B的“质量”教学过程与思考

教师B教学过程与思考导图如图2所示.

图2 教师B教学过程与思考导图

以下是本节课的一个精彩片段.

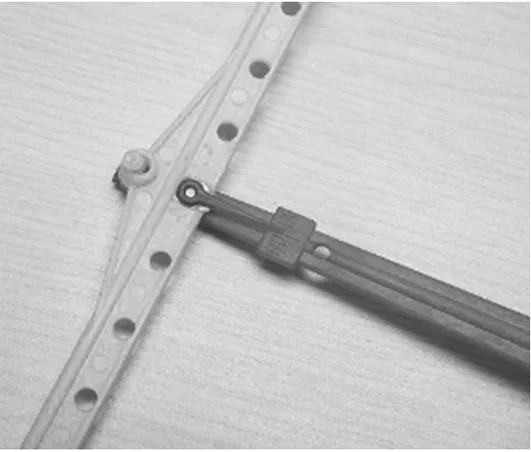

师:古埃及的人们是这样测量物体的质量的(展示古埃及称量工具的壁画),这里有一个横杆,当横杆在水平位置达到平衡,两边的质量就相等了.老师也为大家准备了这样一个横杆,横杆下面有两个挂钩(图3),这个就可以还原古埃及的测量方法,这里还有一个叫做砝码块的物体,上面标有砝码块对应的质量.现在请同学们用自己的聪明才智,测量一下鸡蛋的质量,在测量之前老师有个要求,这个测量仪器还可以进行改进,请大家带着思考进行实验.

图3 称量装置

学生分组实验 (6 min)

师:各组同学测出鸡蛋的质量分别是多少呢?

生甲:46 g.

师:实验中所给砝码块最小为5 g,你们组是怎么测出来46 g的呢?

生甲:我们放10 g的砝码,鸡蛋轻了,放5 g的砝码,鸡蛋又重了,所以我们估计的46 g.

师:哦,原来是估读得到的,那其他组呢?

生乙:45 g.

生丙:60 g.

生丁:45 g.

师:同学们估测的鸡蛋质量大概在40~60 g之间,实际上测得鸡蛋一般是50 g,所以大家测得都是没问题的.那么大家在实验过程中有没有发现什么问题呢?

生:如图4所示,我们发现横杆的中间有两个孔,一个孔上面是个倒三角形的,一个孔上方是平的,如果把平的孔安在支架上,那么左右两边有一点不平衡也不会倾斜,看不出来.但是倒三角对应的孔安在支架上,左右稍微有一点不相等就可以看出来.

图4 横杆中间的两个孔

师:他们组发现了这个问题,我们应该怎样呢?

生(鼓掌)

师:同学们注意看,我们的实验仪器上是不是有两个孔,上面的孔是个圆孔,下面的孔是个倒三角的设计,那么把圆孔放在T字架上,是不是哪怕有点不平衡也看不出来,因为被卡住了.这个倒三角的口,我们给它一个名字,它叫刀口,刀口就会比较灵敏,一点不平衡就会左右地摇晃.所以我们设计了这个刀口就是为了让仪器更加灵敏.其他组还有没有发现其他问题?

生:……

师:我们最小的砝码块是5 g,刚刚前面有位同学说,放上这5 g砝码重了,取下这5 g又轻了,大家有没有遇到这个问题,怎么改进?5 g 的砝码不行,换小一点的,换1 g的砝码行不行.假设1 g的砝码还是不行,我们换个再小一点的砝码,换个零点几克的,但是你想0.1 g的砝码质量很小,它的组成结构是不是也是很小,是不是不便于我们测量,1 g误差又比较大,所以实验室采取了一种改进方法.实验室通过游码+砝码的方式,对测量结果进行准确的调控……

4 殊途同归存“同”处

4.1 课程设计的目标都导向明确 回归原点 落脚课本

不管是前面两位教师在课堂引入上的不同,还是整个课堂教学设计顺序的不同,还是在帮助学生理解质量是物质的属性的设计实验上的不同,还是最后环节教师想要给学生们价值上的不同,都没有说因为教师担心同课异构避免雷同刻意求异造成的,这些不同正是每个教师对于本节内容有自己的理解,用不同的设计加以诠释,仔细分析会发现两位教师的目标一致、落脚点一致.

两位教师虽然所用教材不同(人教版和沪科版)但“质量”这一知识点在整个课程体系中的地位和作用一般是固有的稳定,“质量”是力学的基础,在日常生活中又被广泛应用.因此“质量”对于学生的知识学习和能力培养都起着十分重要的作用.两位教师在课程顺序上虽然有所不同,但是都将掌握“质量”的概念和单位,了解“质量”的属性及托盘天平的结构作为本节课的知识目标.两位教师都将培养学生的观察及动手、表达、思考能力作为能力目标.不论知识目标还是能力目标导向都是明确且一致的.在两位教师的整个课程环节,都有给学生部分时间自主阅读教材.一方面培养学生自主学习归纳能力,另一方面也使学生更清楚课堂所学知识都落脚课本.

4.2 凸显学生的主体地位

在本节课中,两位教师都注重学生主体性的激发,都有提问、合作、探究实验等环节,充分利用多媒体技术,在直接感受和理性思考的基础上,让学生动手动脑,培养学生对“质量”的大概估测能力和对“质量”测量工具的探究能力.在教学中恰到好处地渗透了思想情感的教育,比如诚信和学以致用,又培养了学生勤于探究、乐于钻研、实事求是、交流合作的科学精神,使学生形成健康的人生观.

4.3 既追溯过去又立足当下 落实对物理核心素养的培养.

不同的教师有着不同的个性,其个性是在长期生活历程中缓慢形成的,并且会随着时间的流逝而改变.同课异构由不同的教师按照自己的经历和理解构建出自己的课,教师的知识、思想、阅历被揉进一节课当中.从两位教师的课堂或多或少地可以瞥见一角,比如两位教师在课程设计中都有提到过去与当下.教师A从古人称量物体的方法讲到秤的发明,教师B在讲称量工具的时候自制教具还原古埃及人民的称量仪器.可以看出两位教师都注重物理学史的育人功能,并试图将这一些片段化的关于“质量”的故事讲述给学生,希望学生可以学习物理知识的同时又感受到古人的智慧.关于当下,两位教师也从各自的角度展现在学生面前,比如教师A用到当下较热门的话题---猪肉价格问题,教师B也是在引入部分就提到2020年的诺贝尔物理学奖.从各自的角度带领学生将本节课所学知识与当下联系起来.注重学生物理素养的培养.物理教学始终以实验为基本出发点和重要支撑点,教师关注学生的最近发展区,关注学生思维的活跃程度,关注学生习惯的养成度.两位教师在设计实验证明“质量”是物质的基本属性的实验过程中,在引导学生动手称量感受身边常见物质的“质量”的过程中都有润物无声的落实对物理核心素养的培养.

5.风格各“异”在何处

5.1 引入的维度和实验不同

教师A从身边随处可见的买菜事件说起,引导学生们留意生活,物理源于生活,物理离不开生活,物理也是为了更好地解释生活.

教师B从最新的科研成果说起,鼓励学生们关注社会正在发生的科技飞跃,吸引学生兴趣,又让学生感觉哪怕是最尖端的科技,也是从最基础的物理开始的,帮助学生克服科技畏难情绪.

5.2 课堂重难点预设不同

教师A从质量概念,到质量单位及其换算,再到生活中以及实验室的质量的测量工具,重点在讲解托盘天平的使用,花了大约18 min在托盘天平的使用这一内容上,最后讲到“质量”是物体的基本属性,并用实验证明.

教师B,从“质量”的概念到“质量”是物体的基本属性,再介绍“质量”的单位,并让学生体验称量不同物体的质量大小,重点放在让学生是用自制教具称量一颗鸡蛋的质量,大约花了7 min.最后介绍生活中的其他称量工具,并拓展在太空中如何测量质量.

5.3 突破重点的演示实验和出现的时机不同

教师A以猪肉为证明质量是物体基本属性这一系列实验的线索,称量在不同位置猪肉的质量是否发生改变,称量固态猪油熔化成液态猪油质量是否发生改变,称量不同形状的猪肉泥质量是否发生改变,以此来证明.教师A的实验设计大都来源于生活,时下猪肉问题也备受关注.

教师B现场演示固态的碘升华为碘蒸气时,质量不变.哑铃从北京运输到重庆,质量不变;橡皮泥不同形状,质量不变.教师B的设计可以看出也是有他的生活气息的,另外也体现了他所用教材(人教版)与教师A所用教材(沪科版)不同,在人教版八年级是先学习物态变化再学习质量密度,所以,教师B用碘升华实验来证明质量与状态无关呼应了教材前面的内容,又对教材中的实验有所升华.

5.4 科学态度与责任的内化载体和呈现方式不同

教师A谈到知识以外的收获,通过学生所谈收获提到做人讲诚信,以一首“追古溯今,浩瀚无涯然,诚信不变,质量永恒”的小诗结尾,赋予物理文学的魅力.将培养学生实事求是讲求诚信作为本节课的德育目标.

教师B引导学生谈课堂收获,谈到收获知识以外,还有收获的方法,效仿古埃及人们利用一个直杆就可以测得一个物体的质量,在生活中直杆并不难寻,只要善于利用身边的工具,用到学到的方法,就可以解决.“学习要学以致用,不单单要学习知识还要学习方法,学以致用,将其运用到生活当中.”将培养学生学以致用的能力作为本节课的素养目标.

6 结束语

同课异构关键在于“异”的个性化课堂结构,教学素材、教学风格以及教师个性的差异性、互补性和可塑性展现了同课异构的鲜活与灵动,同课异构研课活动中殊途同归既追求同又忌讳“同”,“同”是指课堂的设计目标都导向明确、回归原点、落脚课本,凸显学生的主体地位,既追溯过去又立足当下,落实对物理学科核心素养的培养.追求的是“异”,但在实践中会有教师剑走偏锋,备边边角角不重要的教学内容而远离了教学上的“同”,这里的异是指引入的维度素材不同,课堂重难点预设不同,突破重点的演示实验和出现的时机不同,科学态度与责任的内化载体和呈现方式不同,因此这个“异”考验的是授课教师的教学设计能力.考验教师对于教材、学情的把握,不管如何存“同”求“异”,物理课堂上学生主体地位的凸显;对学生物理核心素养的培养落实是我们不懈的追求.