新发展理念下地方政府债务风险再审视

■赵 丹 耿泠溪

在“统筹发展和安全”“注重质量和效率”的新发展理念的指导下,政府积极转变观念,从过去的看重经济发展的速度与规模转向了看重经济发展的质量与效率。面对从“快”到“强”的思想转变,经济高质量发展对风险控制提出更高要求,防控风险从而赢得新的战役。而在这一战役中,以地方政府债务风险为代表的系统性金融风险控制是关键所在。识别并防范地方政府债务风险,认识并控制地方政府债务风险,是降低系统性金融风险的有效手段之一,也是提升国家风险治理效率的必经路径之一。因此,在新时期直面和应对地方政府债务风险,从新发展理念角度出发,再一次审视地方政府债务,剖析其蕴含的新风险,探索地方政府债务风险防范控制新路径显得尤为重要。

一、地方政府债务现状

地方政府债务,顾名思义,是指以地方政府为主体所发行的相关债务, 即 LocalGovernmentDebt。 地 方政府为主体,意味着地方政府承担了偿债的现实或潜在义务,地方政府为债务人,承担相应的偿债风险。地方政府债务会加大政府支出,甚至出现支出大于收入,形成地方政府财政赤字,给地方政府带来偿债压力。但是,地方政府为了能够满足宏观调控与经济建设,弥补财政赤字,又不得不继续发行债务。在此动机下,地方债不断发展壮大,逐步成为目前我国金融风险规范的重要领域之一。

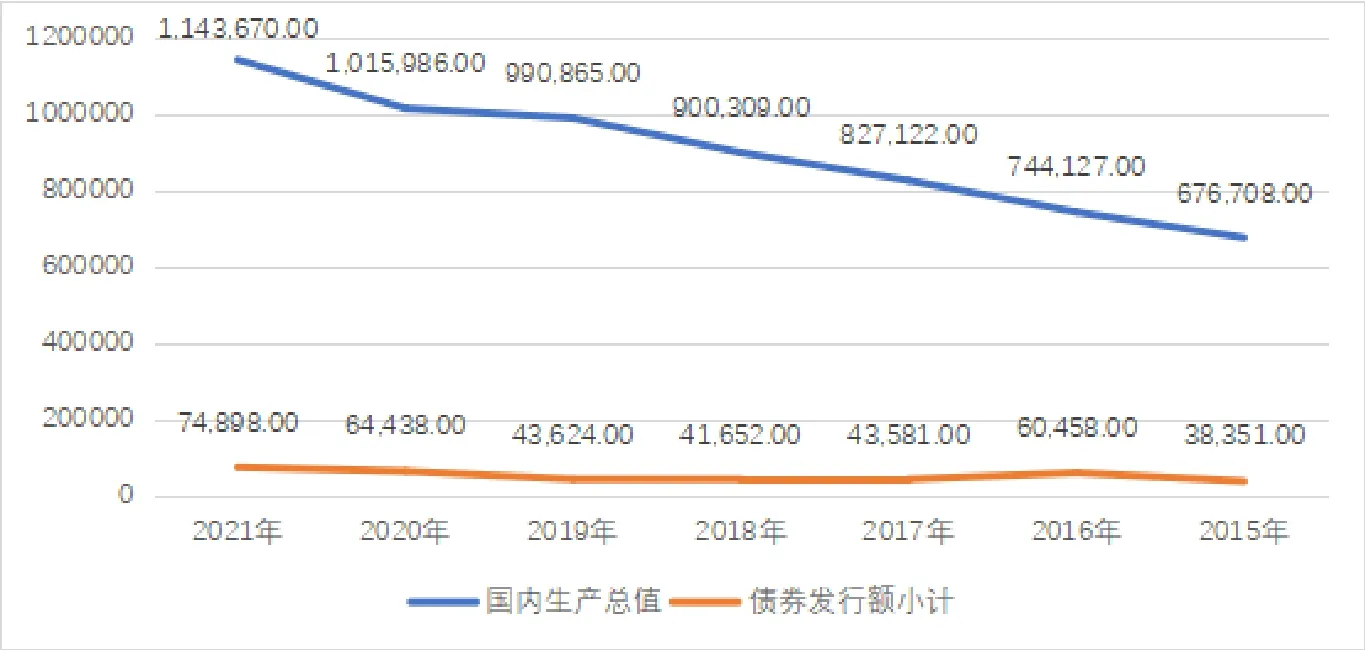

现阶段地方政府债务的主要形式是以地方政府债券为主。2021年,我国地方政府债券发行总额为74898亿元,较上年增长了16.23%,较2015年增长了95.30%,由此可见债券发行规模在不断攀升,变化的趋势相较于国内生产总值变动趋势而言略显平缓。我国自2015年至2021年地方政府债券发行额与国内生产总值趋势变化对比如图1所示。

图1 2015-2021债券发行额与国内生产总值变动趋势对比图

在2015年至2019年期间,一般债券的发行规模高于专项债券,但从2019年作为拐点,连续三年专项债务余额规模逐渐赶上了一般债务余额规模。可以看出,新发展阶段专项债券有着不断上涨的变动趋势。2021年,全国地方政府债券发行额74898亿元中,一般债券发行额为25669亿元,专项债券发行额为49229亿元,分别占34.27%和65.73%。专项债发行额占比在2019年之后连续三年超过一般债券发行额,成为目前地方政府债券的主要形式。

在进行地方政府债务分类时,还需要从置换债券和新增债券角度考虑。2015年,为防控地方政府债务风险并对地方政府债务更好进行管理,大规模发行置换债券来减少存量债务,集中力量对新增债务进行管理。从2015年至2022年,可以看到地方政府债务中的新增债券发行额在不断上涨,从2015年的5912亿元增加了6.39倍,增加到2021年的43709亿元。此外,地方政府在2015年至2017年期间未发行过再融资债券,但从2018年至2021年再融资债券发行额以迅猛的势头不断追赶,从2018年6.817亿元增加到2021年的31189亿元。2021年,地方政府债券发行额中,新增债券发行额43709亿元,再融资债券发行额31189亿元。再融资债券发行额在不断增加,赶超新增债券发行额,但是截止到2021年新增债券发行额占比仍然较大,具体数据如表1所示。

图2 全国地方债券发行情况

表1 2015-2021年度全国地方政府债券发行额单位:亿元

基于地方政府债务目前的发展现状,2021年4月,国务院颁布了《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》。此意见在顺应新时代、新发展理念下,对地方政府债务风险管理提出了更高层次的要求。在意见中,要求“加强风险防控”以“增强财政可持续性”。其中与地方政府债务相关的具体措施为健全地方政府依法适度举债机制,防范化解地方政府隐性债务风险。“把防范化解地方政府隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩。”意见的出台使得下一阶段的地方政府债务风险防范工作有了更加明确的方向。针对连续三年增加的专项债务,需要完善管理机制并确保落地实施,直面地方政府债务风险。这就要求政府需要了解当前地方政府债务风险的主要特征,为提出防范化解风险的对策做铺垫。

二、地方政府债务风险剖析

新时期有新的发展要求,而新的发展要求对地方政府债务风险管理提出了更高的标准。因此,新时期地方政府债务风险需要再审视,结合新时代背景,从新角度出发,来解读地方政府债务“新”风险。

(一)专项债快速扩容引发“新”风险

近几年地方专项债规模在不断攀升。规模的增长并没有伴随管理机制的提升,使得在专项债规模发展的过程中产生“新”风险。针对专项债的风险控制与防范机制不健全,对于风险判别标准不成熟,风险处理不够硬,加之经济形势不断变化,疫情影响下原有的传统偿债模式不足以支撑债务的偿还,内忧外患之下新冲击诞生。专项债特征不断发生着变化,就需要进一步研究剖析专项债的风险特征。

从发债角度看,化解地方政务债务风险,特别是专项债风险成为了现阶段亟待解决的难题。专项债的风险不止局限于表面,其中潜在隐性担保的存在,仅仅凭借外部市场是难以提前认识到的,因此从这一角度看化解专项债风险就成为需要深度探索的命题之一。值得关注的是隐性担保的动机——部分地区地方政府不足以支撑新发债务但是又需要资金,借用隐性担保来增信以达到目的。隐性担保的出现打破了现有的债务风险评级体系。在表面看,债务人有偿债能力,债务风险在可控范围内,但是潜在的风险不断滋生并蔓延着,实际的债务承受方往往承担了超出其承受能力的高风险。此时,风险评级也失去了公信力,债券评级“失效”。在市场中,专项债券虽然和其他债券一样都进行交易,但是交易双方都会存在一种默契的认知:地方政府会对债务承担“兜底”责任,风险相对较小。在得到市场“认可”之后,专项债的发行也会相较于其他债券发行更加顺利,因此专项债券的发行利率很多情况下并不是公允的,无法真实反映其与一般债券的信用利差。隐性担保的出现为风险提供了生存的空间,降低了市场的风险约束能力,滋生了潜在风险,一定程度上削弱了专项债的市场配置和风险识别机制的有效性。风险一旦产生并不会轻易消失,专项债的风险隐患仅仅是随着时间往后推移。

从偿债角度看,专项债过度依赖土地出让获得资金,偿债模式难以持久。受到疫情影响,随着经济形势波动房价也存在一定波动。“房子是用来住的,不是用来炒的。”房地产调控的收紧让房价降了温,房子不火了,土地出让也就跟着降温了。2022年开始,土地出让相较于2019年显著减少。这样一来,专项债在发行之初预期的收益就无法获得,用于偿还专项债的资金来源减少,这就引发了专项债实际收益与预期值的错配。专项债的偿债风险提升,偿债压力增加。加之部分地区地方政府过度依赖“土地财政”,除专项债以外其他项目也都依赖于土地出让收益用以项目建设,这些势必会进一步挤压专项债的偿债空间。依赖土地出让的偿债模式已无法弥补事前风险识别不足所带来的危害。风险隐患在悄然产生并扩大,虽然现在并未直接显现出来,但很有可能在未来债务偿还阶段集中爆发。对此,应加以有效约束和防控,将风险扼杀于摇篮之中,尽可能避免隐性债务“借壳而生”。

(二)来源载体多样化引发地方债“新”风险

地方政府债务风险还表现为来源以及载体的多样化。受到各方监管,地方政府想要“过度”举债是很难的。但是迫于经济增长的需要,地方政府又不得不想办法进行资金筹措以支持地方基础设施建设,地方教育开支,地方产业发展……在此过程中,“表外举债”就应运而生。所谓“表外”,原本是指企业利用资产负债表外的方式进行举债躲避监管。地方政府利用“表外”渠道是指地方政府绕开中央监管,绕开信息公示等要求,借道举债。在实践中,以金融工具为代表的治理工具成为了“表外”举债的常见路径,最常见的代表就是PPP项目。这些治理工具的存在,不仅降低了中央一系列管理政策的实施效果,降低了中央对地方政府举债的“管理威慑”,而且依托于“表外”引发的地方政府债务隐形风险也在一定程度增加。仔细研究不难发现,防范和化解政府性债务风险的管理要求也在不断提升。原本用来约束地方政府的债务预算失去了应有的效果,现有的风险控制政策似乎无法消除市场快速变化的新型治理工具带来的新风险。加之金融机构创造出丰富的载体来帮助地方政府完成借债,风险载体的多元化进一步造成了风险来源的分散,从而实现表外债务的持续攀升。这种“绕开监管”的行为造成了地方政府债务的隐形风险。如何防范新治理工具助长地方政府债务风险的扩张仍将是我国表外债务风险防控的重点。

三、地方政府债务风险防控路径探索

新时代下,应针对地方政府债务风险建立相应的防范机制,探索地方政府债务风险防控新路径。

(一)利用新技术环境红利加速债务风险评估预警机制深化

深化风险评估预警,需要树立风险意识与底线思维。建立常态化的风险评估机制,将地方政府债务风险防范落于实处。在地方政府债务风险管理过程中,应该加强地方政府债务信息公开透明,加快建立健全债务风险预警机制。目前,我国财政部已经建立起地方政府债券发行的信息公开网站:中国地方政府债券信息公开平台,逐月公布地方政府债券发行和债务余额情况,大大提高了地方政府债务管理透明度,但还远远不够。静态的数据仅仅能够让我们看到债务的现状,信息的公开还要加入动态的风险指标,包括但不限于债务率、债务占比、债务同比增长、债务预期偿还率、债务展期率、债务违约情况、债务风险事件等,以便精确界定不同地区的风险等级。

深化风险评估预警,需要新技术的加持。随着新技术的发展,“大智移云物”等一系列新兴技术不断走入我们的视野。鉴于在新时代新理念下,再度审视地方债务风险,理应从新的角度出发建立全新的方法体系。那么,是否可以考虑纳入新技术手段构建准确、高效的债务风险评估预警机制,帮助债务风险从事后转向事前、从结果转向过程、从扩量转向提效,完成地方政府债务风险防控新路径的搭建。基于新技术手段,可以构建在常态化风险防范基础上,进行穿透式的信息互通。地方政府债务新体系应该构建数据标准统一、数据来源丰富、数据覆盖完全、数据分析精细化的数据库,为构建大数据地方政府债务分析奠定基础。人工智能、机器学习等新技术手段可以基于数据库中的基础数据来进行智能分析,对于各地区的债务风险等级进行标记,当风险过高时可以发出警报,这将有利于各级管理部门、决策部门及时获取地方政府债务的实际风险情况,并尽快做出进一步反应。阻止风险发生、控制风险扩大、抑或是及时风险转化,应对“警情”,从而避免地方政府债务风险的系统性爆发。同时,财政体系、审计体系以及其他政府管理部门也可以从风险评估系统中获取所需要的相关信息,了解到部门对应的风险应对责任,将风险控制落实到各个部门主体,这样将更有利于管理体系的统筹协调。

(二)增量防范+存量化解,控制隐性债务,平滑债务期限结构,缓释债务滚动压力

贯彻落实“增量防范+存量化解”的风险治理理念,控制隐性债务增量,限制高风险平台举债融资,平滑债务期限结构,缓释债务滚动风险。

首先,通过分析地方政府债务现状可知,当前我国地方隐性债务规模较大且在不断增加,地方政府付息成本高,部分地方政府财务风险很大。基于此,我国一直要求地方政府不断降杠杆、化风险。在“增量防范+存量化解”的思路下,要严格控制隐性债务增量,压降隐性债务增速,同时对现有的隐形债务风险寻求多途径全方位化解。其次,平滑债务期限结构,缓释债务滚动风险。在隐性债务风险较高、地方财政偿债压力较大的当下,利用财政资金偿还、多渠道盘活存量优质国有资产、借新债还旧债是目前较为常用的债务缓释措施。受疫情影响,2020年至今部分地方财政收支矛盾凸显,地方政府债务还本付息压力较大。原有的金融机构贷款置换、城投债置换、地方债置换等风险化解措施发挥效果的空间有限。目前,建制县试点地方债化债方式持续开展。为了能够实现债务规模的有效控制,新增债务需要得到有效控制。在这样的约束条件下,利用期限错配来平滑债务期限结构,降低甚至杜绝债务的新增将成为有效防范并化解地方债务风险的最优解。

其次,彻底解决问题需要找到问题的根源。解决地方债务风险的根源在于提高地方政府的偿债能力。各级地方政府的偿债能力较为有限,而能力相对较强的是中央政府。中央财政和地方财政相比,收入较多而支出较少,适时让中央政府成为偿债主体,减轻地方政府的偿债压力也不失为缓解压力的方法之一。当然,在此过程中需要构建切实可行的机制。借鉴国债转贷模式,结合地方债自有特点探索以中央政府为偿还主体的债务置换。可以先尝试小规模试点,再根据各地债务压力等情况分区域、有重点地进行。