以科研项目为依托的高职科研创新团队建设研究*

陈 蓉,孙 虎,杜祝遥,王 艳,何 佳

(陕西国防工业职业技术学院,陕西 西安 710302)

为推动高职教育的发展,提高高职院校的创新能力,加强高职院校教师与企业的合作,整合高职院校的科研力量,2006年2月,国务院发布实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》若干配套政策,其中明确提出要加强高校科研力量。此后,国家对科研创新团队建设的投入也在不断地加大。因此,怎样进行高职院校的科研团队建设值得深入研究。

1 科研创新团队建设的发展

王旭和郭德华[1]提出在建设科技强国的道路上,应将科技创新驱动人才强国战略放在国家发展的首位,为科研人员提供平台,发挥集体智慧的作用,开展团队合作。程建锋[2]对河南省科研创新团队进行相关调查,分析了制约科研创新团队发展的因素,提出融合多学科、提高沟通效率、促进知识与能力互补才能建设一支具有科研创新活力的团队。季小天和赵文华[3]对科研创新团队建设中的管理体系进行分析,对比国外团队建设的相关经验,为国内团队建设提供借鉴。游涛[4]分析了科研创新团队的内涵和特性,阐述了科研创新团队建设的意义,为科研创新团队如何确定研究方向提出了建议,并完善了管理办法。倪晓燕[5]提出,高职院校可以从加强顶层设计、优选团队带头人、明确研究方向、强化产研合作、建设团队文化、优化考核机制等方面进行团队建设。

科研创新团队是将每个成员科研力量综合到一起的组织,建设科研创新团队是一个动态、循序渐进的过程[6-9]。团队成员在自己熟悉的领域热情相对较高,但经验不足,尤其是青年教师对科研创新的领悟有待提高,且没有相关人员指导,长此以往有可能造成缺乏团队意识。目前,国内高职院校科研创新团队建设处于起步阶段[10],高职院校科研创新团队建设面临着东拼西凑临时搭建、合作领域单一、管理规范与制度欠缺等问题,严重阻碍了团队的发展。

2 科研创新团队建设的探索

高职教育在国家教育中占很大的比例,担负着一定的社会责任。高职院校的发展离不开学校科研创新的发展。近年来,随着国家对科研投入的加大,高职院校的科研能力也在不断提高,科研成果的产出与转化都取得了一定的成绩,但是想要做得更好就必须有科研创新团队支持[11-12]。因此,本研究以“依托一个项目,建设一个团队”为契机,探讨如何建设一支具有创新能力、开放性与多元性的高职院校科研队伍[13]。

2.1 依据项目的需要组建团队

根据本团队已申报的项目,结合成员的专业特长,对拟进入团队的成员进行任务分配,在任务开展过程中,定期组织讨论交流,及时解决项目过程中的困难。培训提升青年教师的科研能力,采用以老带新的灵活模式,最终形成在学历、职称、年龄等各方面综合素质较高、可持续发展的人才梯队。本团队的人员综合素质分布情况如图1所示。

对于依托项目的科研创新团队在结构上与项目的复杂程度相关。项目复杂程度不同,需要的团队人数会有所不同,团队人员的构成上也就不是一成不变的。本团队按照“小而精”的思路组建团队规模,初步控制在10人以下,从职称上看,高级职称成员对项目做总体设计与指导,中级职称成员具体负责项目任务的执行,初级职称成员进行项目的辅助工作。团队负责人、科研骨干、辅助人员各层次分布合理,负责人需对每个成员的任务在一定时间段内进行指导与帮助,全过程负责项目的开展。中级职称作为科研骨干,执行负责人分派的科研任务,是不可或缺的中坚力量,在执行项目的过程中会有团队成员不断临时充当项目管理的角色,辅助团队负责人完成项目,在这个过程中中坚力量的能力会不断提升,最终会成为独当一面的科研负责人。

2.2 培养团队成员

积极鼓励团队成员申报各级各类项目,特别注重高级别的研究项目申报。实践才能锻炼团队,促进团队成员的成长,培养成员从开始的参与,逐步发展成负责小项目的研究,再到可以独立完成项目的申报、立项、结题等一系列工作,从而成为团队的主要力量。在此过程中需要团队负责人以及高级职称成员从一开始的选题到最后的经费预算进行全过程的指导。

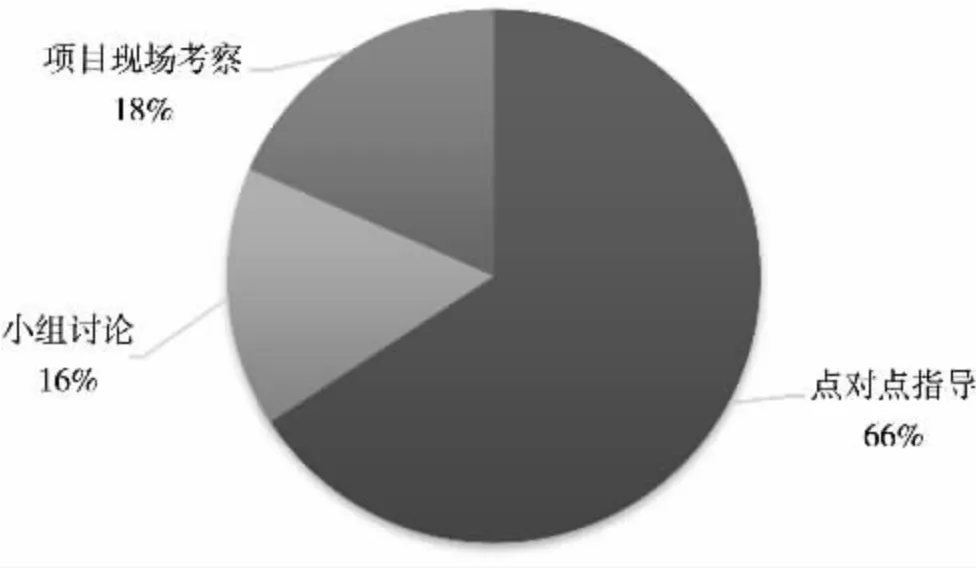

通过以老带新的模式对团队成员的科研能力以及课题申请进行指导。据统计,本团队在一项项目完成过程中点对点指导次数高达50次,小组讨论10余次,组织项目现场考察10余次,切实解决项目难题,团队成员培养方式如图2所示。聘请企业专家对项目执行情况进行指导论证,派出团队中坚力量开展专项培训,配备团队内部指导规则,进行老带新的模式建立,对主要技术攻关成员进行工作量的考核,起到激励团队的作用。

图2 团队成员培养方式统计图

在申请新项目的过程中,充分发挥以老带新模式的优点。团队负责人及高级职称成员应给予团队其他成员支持与帮助。首先,应树立青年教师的科研信心,摆事实讲依据,帮助理清科研思路,找到优势所在,以此为切入点开展团队合作,互相增进感情,增强团队凝聚力;其次,在选题中,要科学规划选题,讲解选题的重要性,优秀的选题是成功的开始,在选题过程中注重理论价值与实用价值,尤其是实用价值将直接决定项目立项的成功与否,还要深入研究选题的原创性。当然,最重要的是可行性问题,包括前期研究的基础、科研经验以及取得的科研成果等问题;最后,对项目申请书的内容填写要进行交叉检查。最终实现团队成员每人有课题,每人有任务,团队能够可持续发展下去。

2.3 团队制度的建设

制度永远是保证一个团队能够良好运行下去的根本,没有制度的团体在短时间内能够存在,但随着团队成员的增加以及团队项目的增多,会出现各种各样的问题,所以建立制度是保证团队可持续发展的必要条件。本团队制定激励机制和约束机制,重点是面向青年教师进行鼓励,青年教师热情较高,但经验少,缺乏实际的科研能力,团队的核心成员应该以老带新的方式去逐步树立青年教师科研创新的信心。

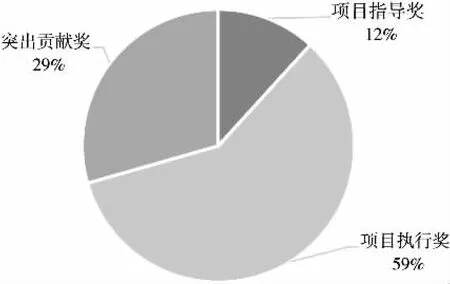

本团队在建立过程中探索出两种机制,分别是奖励机制和约束机制,用制度强化团队的建设工作,通过建立制度机制,逐步提高团队的科研创新能力,确保团队的正常运转。设置团队项目指导奖励、项目执行奖励及突出贡献奖励3种奖励机制,具体奖励分布如图3所示。项目指导奖励主要是给高级职称成员指导初中级职称成员的鼓励方式,机制中明确规定必须指导人数超过3人,指导次数在20次以上,奖励每月进行一次,团队负责人进行统筹规划选定,对于当月没有达到要求的可以累积下月继续评比,在薪酬上进行直接激励,在后期的报奖中也将优先考虑。项目执行奖励每月进行一次,对本月项目中超前完成任务的成员给予奖励,具体根据项目完成的速度和质量进行鼓励,提升项目质量与效率。突出贡献奖不设定时间,只要团队负责人或者大部分成员认可的贡献,就按照一定的比例进行奖励。使团队成员始终保持积极性,努力超前完成目标,最终提高项目的质量。约束机制是为了对团队成员的行为进行规范,能够保证团队正常运转的规范性要求。通过制度建设,解决与改善团队成员研究方向分散、研究目标设计不合理、科研时间无法保障等问题。

图3 奖励分布图

高职院校相比较于本科院校更加重视专业课程的建设工作,在师资引进上不会考虑学科背景的系统化,致使高职院校的教师研究方向大相径庭,本团队通过科研项目的实施对各教师的研究方向进行凝练合成,更容易产生系统性成果。对于长远问题的研究,原本各个教师各自为战,缺乏顶层设计,只知道完成学校的任务,研究成果方向不稳定,成果多但杂乱无章,本团队在实施科研项目的过程中,所有成员的目标是一致的,具有相对稳定的研究领域。在项目研究过程中,由于任务分配后压力自觉落到各成员身上,时间节点完成不了将会拖整体项目的后腿,团队成员就会将教学与科研的关系协调好,有效解决了原来科研时间无法保证的问题。

3 科研创新团队建设注意事项

团队最应注重的是合作,这也是一个优秀团队应具备的核心竞争力,要尽早树立团队价值观,形成一种内部的文化环境,整合各种资源形成团队优势。当然,创新也是非常重要的,依托科研项目进行科研创新团队的建设,既要保证项目的顺利完成,还要做好团队的建设,建设一支适合目标方向的科研合作团队,完成研究内容、方法等的创新。

在团队建设过程中,发现部分成员的科研能力提高很快,另外一批成员科研能力基本停滞不前,或者说无心做科研,团队负责人应及时给予指导,对于科研能力提高快的成员进行鼓励与激励;对于无心做科研的成员也不能放任不管,要做到一视同仁的帮助与指导,同时还要关心成员情绪,如有的成员确实不想做这个方向的研究,也可以适时地辅助其转变研究方向。

对于团队的管理模式和管理制度的完善,并不是一蹴而就,应该在团队建设中不断探索适应。由于在一个团队中各个成员的起点不同,如果使用统一考核标准并不适合团队,可采取分级管理的模式。所以,在制定制度上应该进行目标管理,并对每个成员制定目标,尽量让每个成员都有科研产出。

科研创新团队的组织结构也是很重要的管理手段,本团队是依托科研项目进行团队建设,有部分资金保障,这也需要对人力物力进行合理使用。团队文化是在团队建设的过程中逐步自主地形成,树立团队价值观是每一个团队的特色,最能彰显团队风貌,有利于团队创新精神的延续。

4 结论

文章以科研项目为依托对高职院校科研创新团队的建设进行研究,首先介绍了科研创新团队建设在发展中遇到的问题,然后结合科研团队建设探索的实际过程,依据科研项目的组建需求、培养团队成员,最后提出了科研创新团队建设的几点思考,以推动高职科研创新团队建设。