水稻大配方小调整中氮素指标体系重构研究

杨 敏,陈秀虎,李 果,皮晓娟,郭 峰,胡结文,彭启华,吴国虹

(1. 清远职业技术学院,广东 清远 511510; 2. 连州市高山绿稻米业有限公司,广东 连州 513400)

广东省是全国13个粮食主产省之一,水稻作为广东省最主要的粮食作物,每年稻谷产量占粮食作物产量的比例平均保持在76%以上[1]。2005年国家重点推广的测土配方施肥技术,在降低水稻生产成本、提高产量、保障粮食安全等方面发挥了重要作用。广东省在测土配方施肥工作中取得了多项成果[2],特别是施肥专家系统的创建,对全省测土配方施肥工作具有重要的推动与指导作用。前人研究结果表明,合理的氮肥施用量和配比能保证水稻更好地进行生理代谢,在水稻产量和品质形成过程中起着决定性作用[3]。因此,氮素指标体系的构建是施肥配方研制与调整的核心。2009年,张桥等[4]基于2007—2008年广东省多个市(县)60多个“3414”试验点的数据,建立了广东省测土配方施肥专家系统氮素指标体系。由于水稻品种繁多、栽培环境多样,大配方相关技术参数不能准确地反映各地方的现实情况[5],很难做到精准施肥。2010年谭艺超等[6]的研究也显示,施肥专家系统大配方具有区域适合性和指导性,各地依据实际生产对大配方进行调整具有重要的意义。按照《测土配方施肥技术规范》[7],目前施肥配方的研究与调整建立在田间试验基础之上,在实际工作中存在着田间试验操作技术难度大、成本高、用时长、农民配合度差和多点试验工作难推进等实际问题。本研究从实际生产入手,将土壤碱解氮与施氮量统称为土壤速效氮,并作为一个研究因素,利用配方施肥产量计算土壤速效氮利用率,代替田间试验得到的土壤氮素养分校正系数和氮肥当季利用率;依据大配方的土壤丰缺指标函数,计算无氮肥产量。在生产条件下重构配方的氮素指标体系,为快速、有效地对大配方进行小调整提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地在广东省连州市九陂镇白石村,地处东经112°22′,北纬 24°44′,主要为丘陵和盆地,亚热带季风性气候,年均日照时数1510.6 h,年平均降雨量1606 mm。

1.2 试验地生产模式

选择10个村民小组作为研究试验地。试验地采用“公司+基地+农户”的生产经营模式,高山绿稻米业有限公司统一配置水稻品种、指导配方施肥、收购稻谷、记录相关生产数据。水稻品种为美香占2号,产量为春季稻产量。

1.3 试验地土壤碱解氮的测定

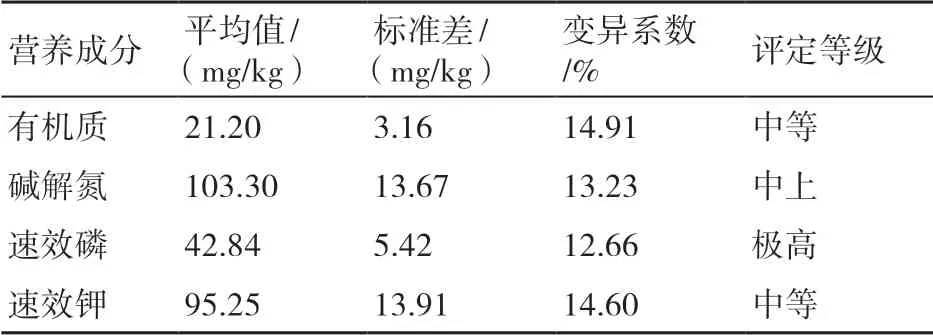

2021年11月,晚稻收割后、下一季作物备耕开始前,每个村民小组选择6个具有代表性的水稻田,每个地块按照“S”形布点法采集5个土样,共采集土样300份。采样时,清除土壤表层杂物,采集耕层0~20 cm的土壤。每个采样单元采集的5个土样混匀后,四分法取约1.0 kg,10个采样单元共获得 60 份待测混合土样。经风干、磨细、去杂、过筛处理后,作为分析样品备用。按照《土壤农化分析》[8]中的测定方法,检测土壤的主要养分含量,具体数值如表1所示。

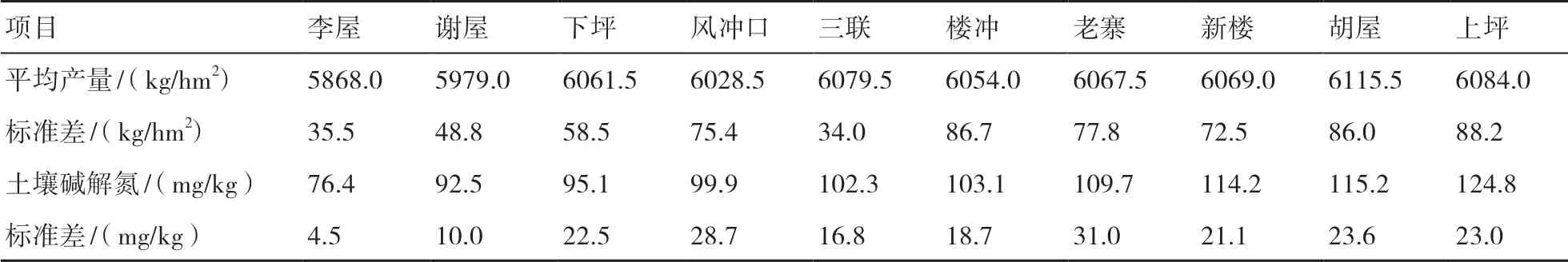

表1 白石村10个村民小组水稻种植土壤 主要营养成分的理化性状

1.4 生产施肥大配方简介

生产施肥配方源于广东省专家施肥系统,由连州市土壤肥料站推荐。该专家系统是基于广东省多个市(县)的水稻“3414”田间肥效试验建立的,试验点包含连州市九陂镇。该配方的目标产量设计为7500 kg/hm2,氮素施用量170.25 kg/hm2、磷素施用量55.73 kg/hm2、钾素施用量137.55 kg/hm2。

1.5 研究方法

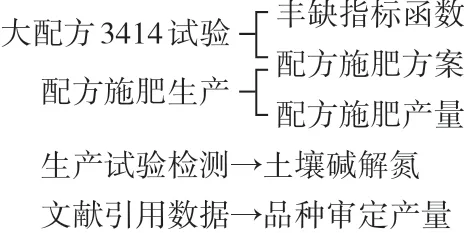

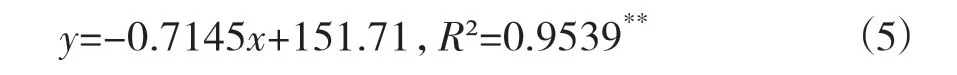

1.5.1 重构氮素指标体系的数据来源 (1)大配方“3414”试验结果;(2)配方施肥的生产数据;(3)水稻生产土壤的检测数据;(4)引用文献中审定美香占2号品种的生产试验数据,详细信息如图1所示。

图1 基础数据来源

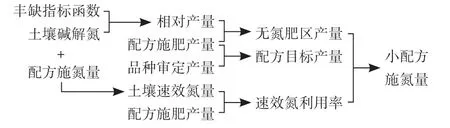

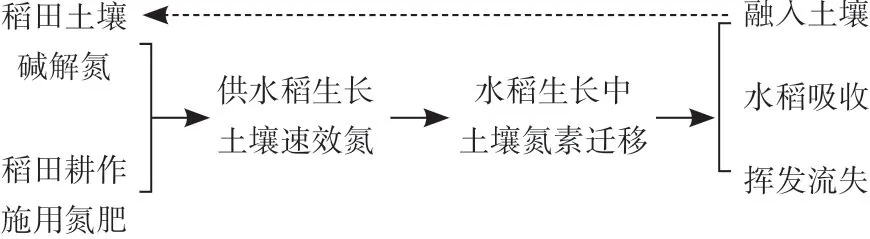

1.5.2 重构氮素指标体系的技术路线 (1)利用广东省大配方“3414”得到的水稻土壤有效氮丰缺指标函数[4]:y= 21.914lnx-19.401,依据土壤碱解氮含量计算水稻生产的相对产量和实际配方生产的产量,计算无氮肥区产量;(2)利用生产施氮量、土壤碱解氮含量和实际配方施肥产量,计算土壤速效氮利用率;(3)依据配方施肥产量和品种审定生产试验产量,确定调整配方的目标产量;利用测土配方施肥的目标产量理论,计算出小配方施氮量,具体路径如图2所示。

图2 小配方调整中氮素体系构建的技术路线

2 结果与分析

2.1 配方施肥水稻产量与土壤碱解氮含量

2021年10个村民小组早稻水稻配方施肥的实际产量在5868.0~6115.5 kg/hm2之间,平均值为(6040.65±70.62) kg/hm2,具体情况如表2所示。实际生产的平均产量与大配方目标产量7500 kg/hm2相比,偏低了17.6%,与品种审定产量5643.2 kg/hm2相比,高出6.6%。依据《测土配方施肥技术规范》[7],大配方目标产量设计过高。晚稻收割后采样,测定水稻田土壤的碱解氮含量(表2)。

表2 白石村10个村民小组配方施肥水稻产量和土壤碱解氮含量

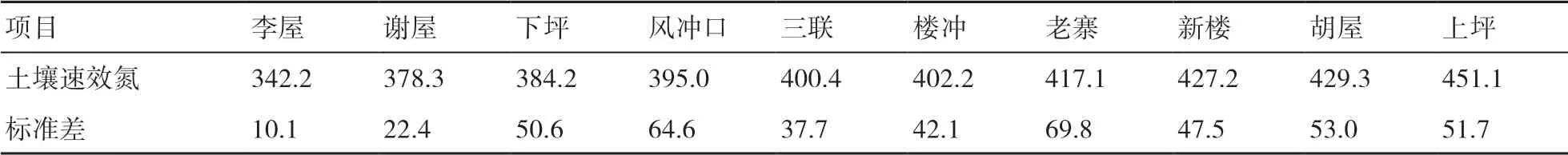

2.2 土壤速效氮与利用率

土壤碱解氮与大配方生产施氮量合称为土壤速效氮。其中,试验地土壤碱解氮含量如表2所示,生产大配方统一的氮素施用量为170.25 kg/hm2。试验地土壤速效氮含量见表3。

表3 白石村10个村民小组土壤速效氮含量 mg/kg

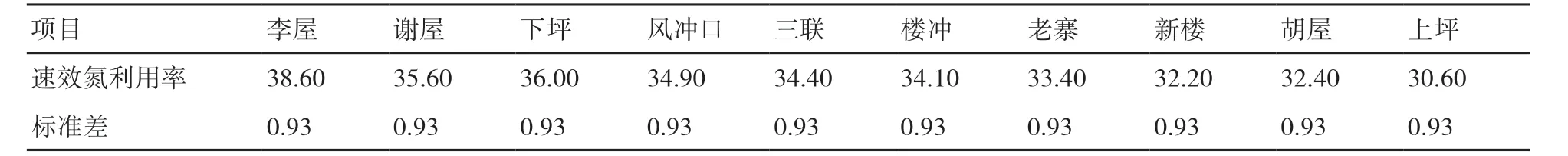

土壤速效氮肥利用率是水稻吸收利用的氮素与土壤速效氮之比,代替土壤养分校正系数和肥料当季利用率,用作氮素指标体系重构的技术参数,在生产条件下,重构配方调整的氮素体系。依据表2中配方施肥的稻谷产量和表3中的土壤速效氮含量数据,计算水稻配方施肥条件下,实际生产的土壤速效氮利用率(v),白石村10个村民小组的速效氮利用率如表4所示。计算公式为:

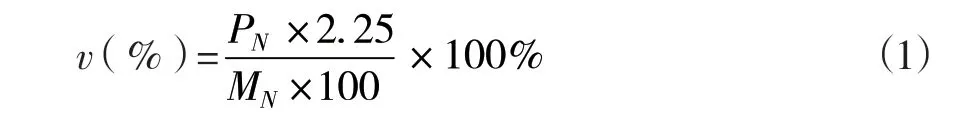

式(1)中:v表示土壤速效氮利用率(%);PN表示配方施肥产量,即按区域大配方施肥后的稻谷产量(kg/hm2);2.25表示每形成100 kg稻谷所吸收的氮素量(kg/100 kg);MN表示土壤速效氮,即土壤碱解氮含量(mg/kg)×2.25(每公顷耕作层土壤的重量换算系数)与施氮量(kg/hm2)之和(kg/hm2);100表示单位换算系数。

表4 白石村10个村民小组在配方施肥的生产条件下土壤速效氮的利用率 %

由表4可知,白石村土壤速效氮平均利用率为(34.22±2.26)%,与董稳军等[9]对广东省60年氮肥的平均利用率为32.50%的研究结果接近,说明在重构小配方氮素体系中使用土壤速效氮利用率替代肥料当季利用率计算配方的施氮量是可行的。

2.3 无氮肥产量

2.3.1 计算相对产量 利用广东省大配方“3414”试验的水稻土壤有效氮丰缺指标函数[4](式2)和土壤碱解氮含量计算相对产量,公式为:

式(2)中:y表示相对产量,即无氮肥产量与配方施肥产量之比;x表示土壤碱解氮含量(mg/kg)。

2.3.2 计算无肥区产量 将式(2)计算得出的相对产量和表2 配方施肥产量代入式(3),得到无氮肥区产量,公式为:

式(3)中:PN0表示无氮肥产量(kg/hm2);y表示相对产量;PN表示配方施肥产量(kg/hm2)。

白石村10个村民小组试验地无氮肥区产量如表5所示。

2.4 目标产量

依据《测土配方施肥技术规范》[7],目标产量可利用施肥区前3年平均单产和年递增率为基础确定目标产量。本研究中,由于水稻品种是第1年新引种的,其目标产量以品种审定产量和生产产量为依据进行确定,具体做法如下:把品种审定产量向上浮动10%后与配方施肥的实际产量计算得出平均值,取与之接近且方便计算的数值作为目标产量。如美香占2号审定编号是“粤审稻2006009”,其审定产量为5643.2 kg/hm2,向上浮动10%为6207.5 kg/hm2,配方施肥的实际产量是6040.65 kg/hm2,两者平均值为6124.1 kg/hm2,取6150.0 kg/hm2作为目标产量。这与梁中尧等[10-11]对美香占2号的研究结果一致。

2.5 施肥量与施氮函数

2.5.1 施肥量的计算 氮素施用量的计算方法依据目标产量法演化而来,将化肥当季利用率替换成土壤速效氮利用率,计算公式为:

式(4)中:YN表示肥料的氮素施用量(kg/hm2);M表示目标产量(kg/hm2);PN0表示无氮肥产量(kg/hm2);2.25表示每形成100 kg稻谷所吸收的氮素量(kg/100 kg);v表示土壤速效氮利用率;100表示单位换算系数。

利用公式(4)计算10个村民小组的平均施氮量为(77.9±10.0) kg/hm2,具体结果如表6所示。

表5 白石村10个村民小组依据大配方函数计算出的研究地块无氮肥产量 kg/hm2

表6 白石村10个村民小组大配方小调整氮素体系重构的氮素施用量 kg/hm2

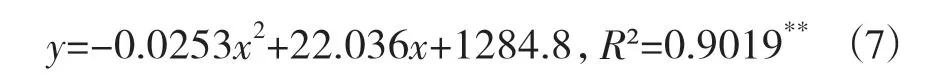

2.5.2 施氮量的函数公式 参考毛达如等[12-13]的报道,二次模型不同变换式都能较好地反映肥料效应的规律,但二次多项式施肥模型推荐施肥量偏高,本研究提倡采用相交直线施肥模型。以表2土壤碱解氮为自变量,表5氮素施用量为因变量,得到的函数式为:

3 讨论

基于生产实际和广东省大配方的“3414”试验结果,对大配方氮素体系开展重构研究,在生产条件下完成大配方的小调整,具有理论逻辑和实践依据。

3.1 理论依据

(1)配方施肥生产可以理解为大配方的验证试验,所以生产数据等同于验证试验数据,并具有更为实用的研究价值。

(2)九陂镇是张桥等[4]对广东省进行大配方“3414”试验的基地之一,引用其土壤有效氮丰缺指标函数,依据《测土配方施肥技术规范》,对大配方生产进行小调整,具有内在的逻辑性。

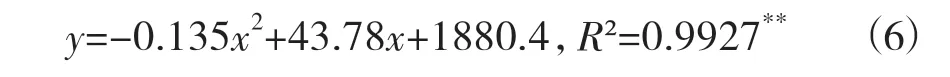

(3)水稻生产的土壤是一个动态平衡的内循环体系,可从以下2个方面进行理解:

一是施用的外源肥料与土壤中原有的营养素共同作用形成一个新的土壤动态平衡体系,这个新的动态平衡体系影响着作物生物量的形成,很难分清楚这种影响是由土壤自身供肥或是外源施肥引起的[14]。从这个角度出发,可把土壤养分校正系数和肥料当季利用率合并为土壤速效养分利用率进行研究。

二是耕作土壤的基本养分含量保持相对稳定,且决定水稻的基本产量。据李忠芳等[15-16]的研究报道,土壤氮素养分基本保持稳定,在长期施肥生产中略有提升,但总体趋于稳定。这可能是生产施用氮肥后,氮素融入土壤,一部分被土壤固定,一部分仍然以碱解氮形态存在于土壤中,成为土壤速效氮相对稳定的因素之一。施入土壤中的氮肥,除了被土壤吸收利用外,还会通过氨挥发、硝化—反硝化、淋溶和径流等方式进入环境,造成大气、土层和水体污染[17],其循环路线如图3所示。

图3 水稻生产中土壤有效氮素养分的动态平衡 微循环示意图

3.2 实践依据

3.2.1 土壤碱解氮与无肥区产量呈极显著的相关性 以表2中土壤碱解氮为自变量,表5中无氮肥区产量为因变量,建立的二次回归函数关系式为:

式(6)显示,土壤碱解氮与水稻基础产量之间呈极显著的相关性。据陈盈等[18]研究可知,氮素是水稻生产中最为敏感的元素,是影响水稻产量和品质的重要因子。另据乔磊等[19]报道,土壤基础地力与水稻基础产量呈显著正相关。在基础地力高的土壤中,水稻产量的变异系数降低,产量更加稳定。可见,利用广东省大配方“3414”试验的土壤有效氮丰缺指标函数推算无肥区产量具有可行性。

3.2.2 土壤速效氮与配方施肥产量间呈极显著的相关性 以表3 土壤速效氮为自变量,表2配方施肥产量为因变量,建立二次回归函数关系式为:

式(7)显示,土壤速效氮与水稻施肥产量之间呈极显著的相关性,表明土壤速效氮是影响稻谷产量的决定性因素。合理施肥是决定水稻增产的主要手段,但也并非施肥越多产量越高。当施肥达到一定量后,继续施肥,产量不增反而下降[20-21]。水稻的产量是由内因和外因共同作用的结果,而且内因起决定性作用。当施肥过量后,作物会对肥料奢侈吸收,达到一定值后会造成伤害。合理施氮是提高水稻产量与品质的最有效途径[22-23]。因此,把土壤碱解氮与生产施用的氮肥合并为土壤速效氮进行试验设计是可行的。

3.2.3 土壤碱解氮与土壤速效氮利用率呈极显著的相关性 以土壤碱解氮为自变量,土壤速效氮利用率为因变量,建立的函数式为

式(8)显示,土壤碱解氮与土壤速效氮利用率之间呈极显著的相关性。结果表明,土壤碱解氮和生产施用的氮肥融为一体,在水稻生产中共同发挥作用。同等施肥情况下,土壤碱解氮含量越高,土壤速效氮浓度就越高,其利用率就越低,挥发流失增大,因此,在生产中掌握好施肥量具有重要意义。

在生产条件下完成大配方的小调整过程中,影响试验结果的因素需要进行深入研究。(1)应基于水稻生产土壤基础肥力保持相对稳定开展,但在生产实践中可能有一些意想不到的因素导致土壤养分失衡;(2)在实际生产中,稻谷产量除受氮素影响外,还受到其他因素的影响;(3)利用大配方产量和土壤速效氮计算的土壤速效氮利用率可能低于配方所需的最佳值,因为施氮量与速效氮利用率呈负相关,大配方生产的施氮量偏高,当小配方施氮量向下调整后,土壤速效氮的利用率理论上会有所升高。

4 结论

研究表明,在广东省连州市九陂镇白石村水稻生产中,施肥大配方氮素指标体系具有区域适合性,但目标产量偏高,氮肥施用量过大,对其调整具有重要的生产意义。依据生产数据和大配方试验成果,在生产条件下重构氮素指标体系,具有理论逻辑和生产依据,为生产大配方的快速、便捷调整提供了思路。