氮肥深施与秸秆还田对水稻干物质累积、氮素利用及产量的影响

唐玉琴

(安康职业技术学院,陕西 安康 725000)

0 引言

氮(N)是生命体需求量最大的元素之一,在蛋白质、核酸等遗传物质和大分子化合物相关的生理代谢等过程中发挥着不可替代的作用[1]。对于水稻而言,谷物的收获产量和食用品质与氮肥利用紧密相关。然而在实际农业生产中,施氮量与收获产量之间存在一定阈值,当氮肥施用过多时,作物的氮肥利用率反而降低[2]。此外,由于氮肥不适当施用带来的负面影响日趋严重,有研究表明,氮肥的不合理施用是导致温室效应、水体富营养化以及农田面源污染等问题的主要原因。因此,优化施肥技术以提高作物氮利用率已成为发展可持续性农业的关键[3]。为了提高作物氮肥利用率,已经研发了作物育种、缓释控释技术以及均衡施肥等多种策略[4-6],均取得了一定的效果,但优选出最佳氮素管理措施,仍是一个亟待探索的过程。

中国有着丰富的作物秸秆资源,1990年之前,国内通常将作物秸秆用作燃料和牲畜饲料,但21世纪以来,秸秆的资源化利用显著减少,随意堆放或原田焚烧成为处理农作物秸秆的常规方法[7],这往往会导致空气污染、温室气体排放和周边火灾的发生。秸秆是植物养分累积较多的器官之一,左婷等[8]研究表明,秸秆还田是提高稻—麦轮作系统作物产量和有机碳固存的有效措施,这可能与秸秆中含有大量的养分元素,可供给土壤微生物繁殖,从而显著提高土壤团聚体、土壤脲酶和转化酶活性有关[9]。

Lin等[10]研究表明,保持适宜的施肥深度比常规覆土施肥具有更高的养分利用率和收获指数。与传统施肥方式相比,适宜的深层施肥不仅可以通过减少氮损失来提高氮利用效率,还可以通过增强根系酶代谢活性来提高氮利用效率和粮食产量[6]。水稻是全球重要的谷物作物之一,促进水稻资源化生产对于保障人口持续增长的粮食安全至关重要。目前关于秸秆还田或深施肥料与水稻生产开展了一定的研究,发现秸秆分解释放可以改变土壤的理化性质和养分状态,秸秆还田配合化肥施用可以促进纤维分解,从而使秸秆资源利用最大化[11]。深施氮肥结合秸秆覆盖可改善根际的营养效率和调节根系构型,优良的水稻根系形态可有效促进水稻根系生长,促进养分吸收和物质合成[12]。然而关于秸秆还田与深施氮肥组配措施对水稻生产的影响鲜有报道。基于此,本研究探索了深施氮肥与秸秆还田对水稻籽粒产量、氮素利用、根系形态性状及相关生理特征等的影响,研究结果有助于为水稻施肥增效措施提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 供试地点与供试材料

试 验 于2020—2021年(5—10月)在 陕 西 省安康市谷丰米业水稻试验园区(32°32′47″N,109°15′23″E)进行。试验园区地处亚热带大陆性季风气候区,年均气温14.1~15.7 ℃,无霜期约200 d,年均降雨量550~900 mm。供试田块土壤为褐土,前茬作物均为水稻(Oryza sativaL.)。0~20 cm土层土壤的理化性质:pH 值7.36,容重1.71 g/cm3,有机质含量1.56%,碱解氮含量118.42 mg/kg,速效磷含量23.56 mg/kg,速效钾含量109.68 mg/kg。

供试水稻品种为汉香优755,是陕西省目前栽种的优良品种,种子来源于谷丰米业有限公司。作物秸秆为该试验区收获的水稻秸秆,采用机械切割为4 cm左右的小段。试验所用氮肥为尿素(N 46%),磷肥为磷酸钙(P2O512%),钾肥为氯化钾(K2O 60%)。

1.2 试验设计

试验采用3因素完全随机区组设计,因素1:氮肥深施或土壤表面撒施;因素2:秸秆还田或不施用秸秆;因素3:栽种年份。分别在2020、2021年设置5个处理:深施氮肥+秸秆还田(DS)、氮肥土壤表面撒施+秸秆还田(ES)、深施氮肥+无秸秆还田(DO)、氮肥土壤表面撒施+无秸秆还田(EO)、不施氮肥+无秸秆还田作为对照(CK);上述氮肥深施处理为施用尿素于土层5 cm处,秸秆还田处理用量为7500 kg/hm2。每个处理重复3次,共15个小区。

供试田块为长方形,每个小区面积30 m2(6 m ×5 m),小区之间采用30 cm宽的垄脊拦隔,并用白色塑料薄膜覆盖,以确保独立的水层系统和灌溉。移栽前采用旋耕机对试验田进行翻耕,深度为20 cm。采用双印牌玉米免耕深松全层施肥精播机(2BYFSF-4,河北双印农业机械制造有限公司)对土层5 cm处进行准确的深度施氮处理,非深施处理为土壤表面撒施,纯氮用量为150 kg/hm2。氮、磷、钾肥的施用质量比为N∶P2O5∶K2O=10∶5∶12,磷、钾肥皆为土壤表面撒施,且50%的钾肥用于基施,50%于抽穗期施用。CK处理不施氮肥,其他处理的磷、钾肥施用量及施用方式同上。于栽种当年5月11日移栽稻苗,每穴2株,种植密度为45000株/hm2。田间病虫害管理按当地水稻种植生产标准执行。

1.3 样品采集及测定分析

于成熟期收获水稻植株,将水稻的根系、茎秆、叶部、籽粒分离,置于105 ℃的烘箱杀青30 min使酶失活,65 ℃烘干至恒重,将各部位粉碎,然后过0.25 mm 筛孔,用HNO3-H2SO4消化。采用Bran Luebbe连续流分析仪(Bran Luebbe AA3, Hamburg, Germany)测定植株各器官的氮含量。采用LI-3100C叶面积仪(Li-3100C、Li-Cor、Biosciences, USA)分别于植株的幼苗期、分蘖期、抽穗期、授粉期以及灌浆期测定其叶面积。叶面积指数(LAI)=(单株叶面积×每块地种植数)/地块面积[13]。

在每个小区中心(2 m×2 m)收获谷物,室内风干后烤种,记录产量构成因子,产量测定包括单株穗粒数、千粒重及结实率等,在含水量为14%时采用电子天平称重记录水稻籽粒重,每公顷产量由取样面积产量折算[14]。

1.4 数据处理与统计分析

使用Excel 2013软件进行数据整理,采用SPSS 23.0软件进行3因素方差分析和最小显著差法(LSD)统计分析(P<0.05),采用Origin 2019软件进行图形绘制。

氮素利用相关指标根据以下公式计算[15]:

植株氮素总吸收量(kg/hm2)=∑植株各器官干物质量×氮养分含量

氮肥利用率(%)=(施氮处理植株氮总吸收量-不施氮处理植株氮总吸收量)/施氮量×100%

氮肥偏生产力(kg/kg) =施氮处理籽粒产量/施氮量

氮素收获指数(%)=籽粒氮素积累量/整株氮素积累量×100%

氮素吸收效率(kg/kg) =植株地上部分氮素积累量/施氮量

氮肥农学效率(kg/kg) =(施氮处理籽粒产量-不施氮籽粒产量)/施氮量

2 结果与分析

2.1 不同处理对水稻干物质含量的影响

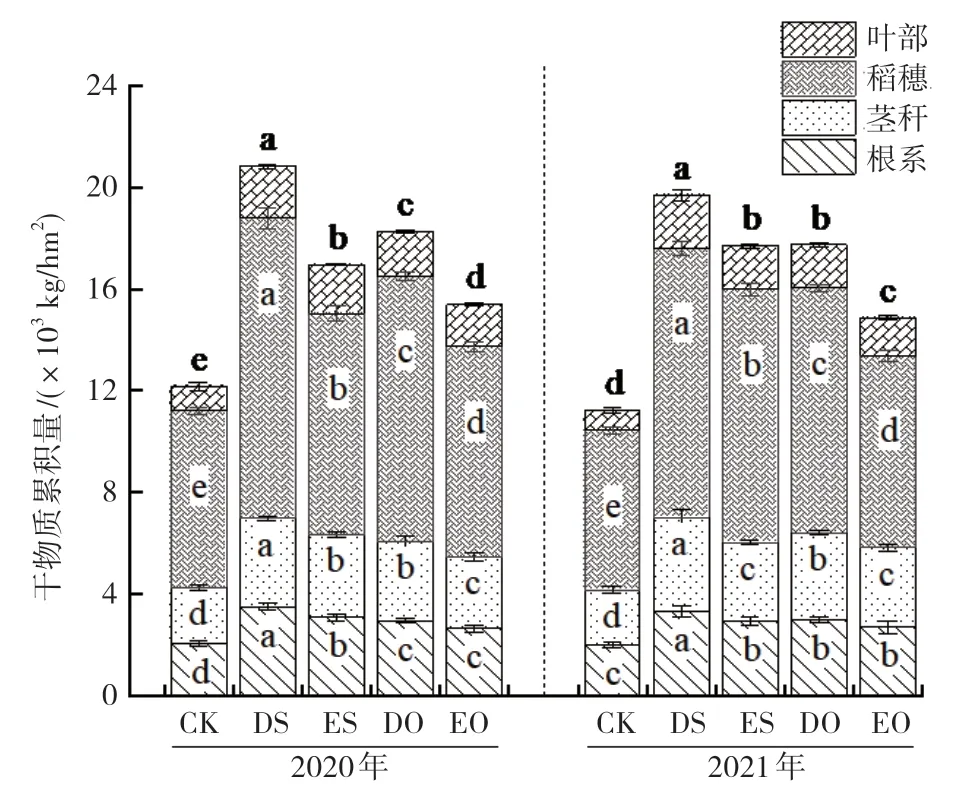

由图1可知,氮肥深施和秸秆还田在一定程度上均促进了水稻干物质累积。2020年各处理间的干物质累积大于2021年的,但2年之间的差距较小。就水稻各器官干物质累积量来看,表现为稻穗>茎秆>根系>叶部,其中叶部的累积量最低,仅为整株稻穗的20%左右。在2020、2021年中,各处理整株干物质累积量皆以DS处理最高,均显著大于其他处理;其中CK的干物质总积累量均为最低,且显著低于其他处理;各处理的干物质总积累量排序为:DS>DO>ES>EO>CK。在2020、2021年中,DS的干物质总累积量较DO分别显著提高了12.42%、10.14%,ES较EO分别显著提高了10.99%、18.95%,表明氮肥深施对水稻干物质累积具有一定的促进作用,且配施秸秆还田效果更佳。

图 1 不同处理对水稻成熟期干物质累积的影响

2.2 不同处理对水稻叶面积指数的影响

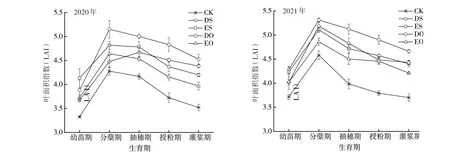

由图2可知,2020、2021年各处理的叶面积指数随着生育期的推进整体上呈先上升后下降的变化趋势。从幼苗期开始,各处理的LAI开始快速上升,在分蘖期时达到峰值,从分蘖期到籽粒灌浆期整体上呈逐渐下降的趋势。在分蘖期及灌浆期时,2020、2021年的LAI均以DS表现最高。

图 2 不同处理对水稻叶面积指数的影响

2.3 不同处理对水稻氮素累积与分布的影响

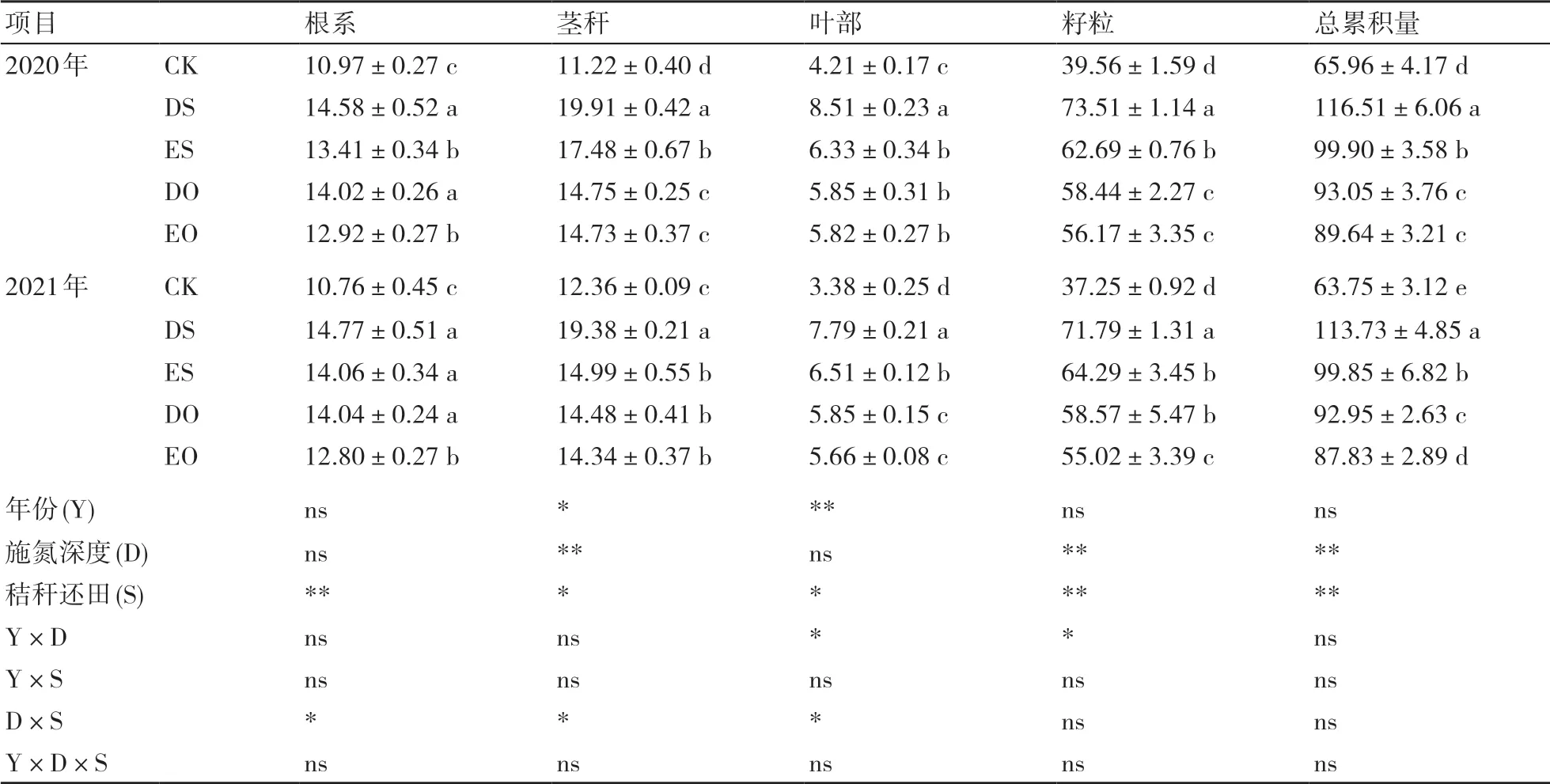

由表1可知,在2020、2021年的田间试验中,氮肥施入深度与秸秆还田均影响着水稻各部位的氮素累积量与分布情况,这2年各处理氮素累积量的分布规律基本一致。2020、2021年各部位的氮素累积量均呈籽粒>茎秆>根系>叶部的分布规律,这2年籽粒的氮含量分别占总累积量的59.98%~63.09%、58.43%~64.39%。2020 年,根系的氮素累积量均表现为CK<EO<ES<DO<DS,在茎秆、叶部及籽粒中表现均为CK<EO<DO<ES<DS。2020、2021年各处理中的氮素总累积量最高分别为116.51、113.73 kg/hm2;CK、ES、DO、EO的氮素总累积量较DS分别显著降低43.39%、14.26%、20.14%、23.06%(2020),43.95%、12.20%、18.27%、22.77%(2021)。通 过 方 差 分 析表明,年份与施氮深度在叶部和籽粒存在交互作用,而施氮深度与秸秆还田在根系、茎秆及叶部存在交互作用。

表1 不同处理对水稻氮素累积与分布的影响 kg/hm2

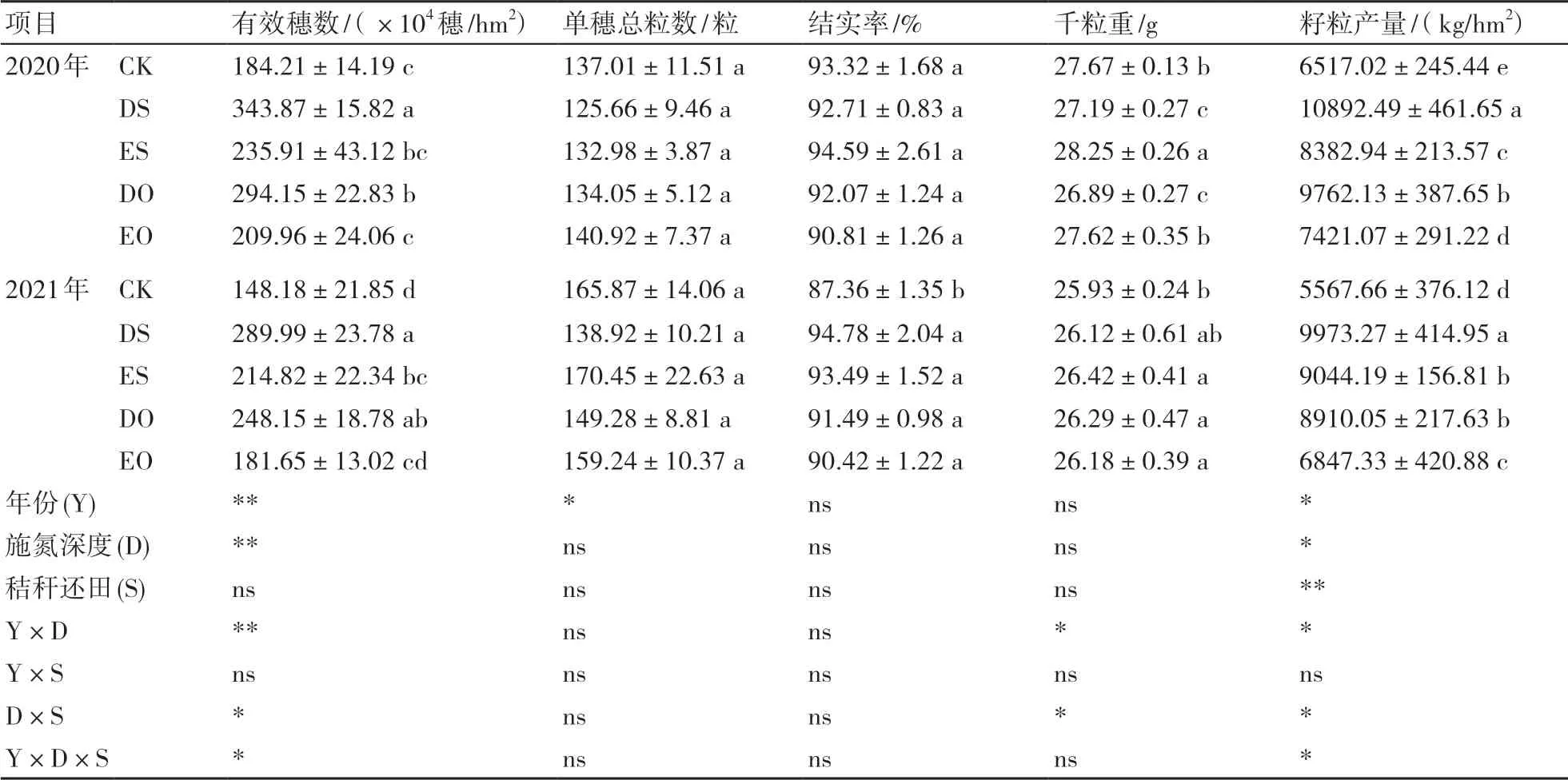

2.4 不同处理对水稻产量及其构成因子的影响

由表2可知,2020、2021年水稻产量及其构成因子存在一定差距,但各处理规律基本一致。这2年各处理的有效穗数均表现为CK<EO<ES<DO<DS,其中DS均显著大于CK、EO、ES。各处理间的单穗总粒数均无显著差异。2020年各处理的结实率表现为EO<DO<DS<CK<ES,且各处理间均无显著差异,2021年则表现为CK<EO<DO<ES<DS,且除CK外,其他各处理间均无显著差异。千粒重中,这2年ES均表现为最高,2020年其他各处理(CK、DS、EO、DO)比ES低2.05%~4.81%;2021年各处理中以CK最低,DS其次,两者间无显著差异,且CK显著小于ES、DO、EO处理。由于水稻籽粒产量由有效穗数、单穗总粒数和千粒重构成,因此2020年水稻籽粒产量表现为CK<EO<ES<DO<DS,2021年则表现为CK<EO<DO<ES<DS,其中分别在2020和2021年中, CK、ES、DO、EO较DS分别显著降低了40.17%、23.04%、10.38%、31.87%(2020),44.17%、9.32%、10.66%、31.34%(2021)。

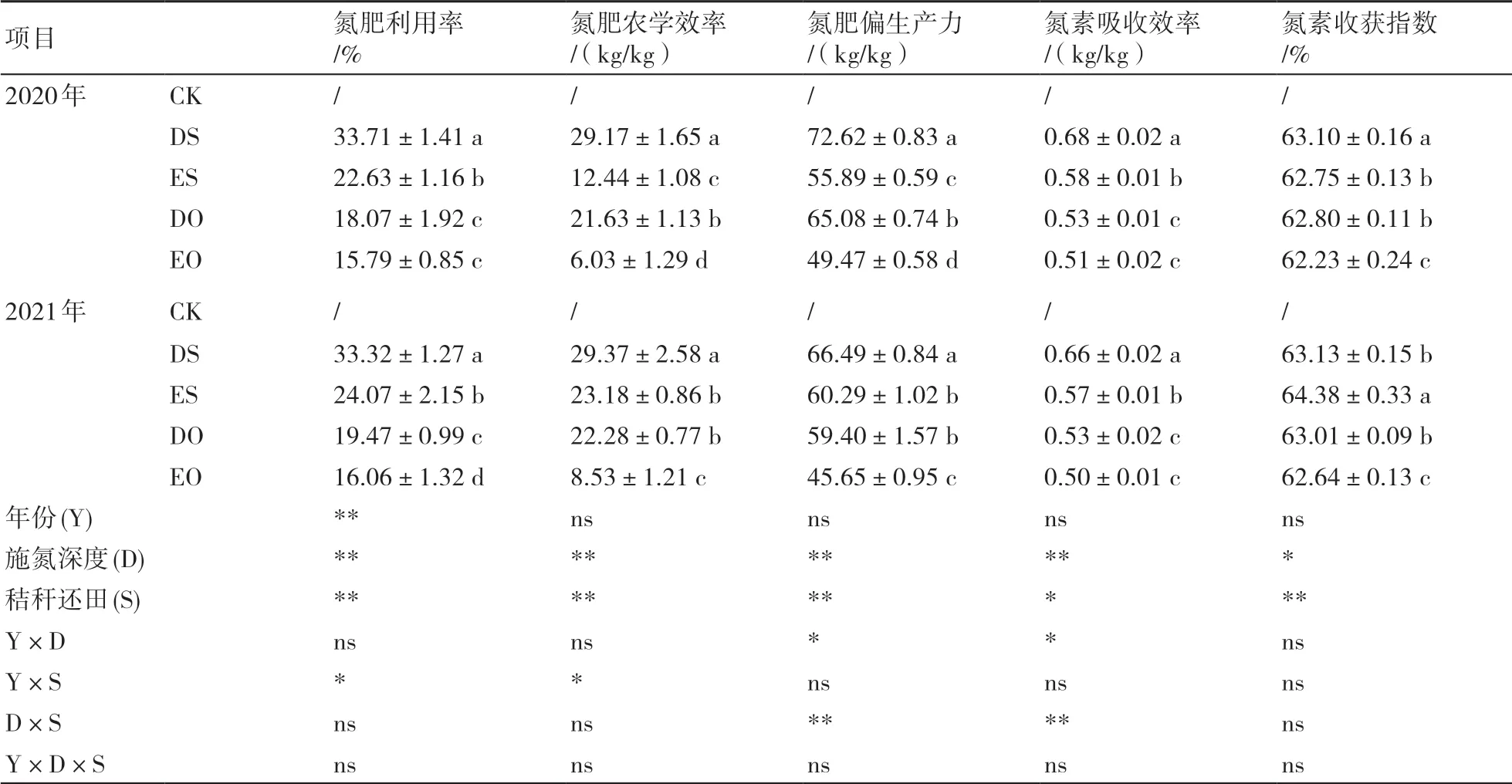

2.5 不同处理对水稻氮素利用指标的影响

由表3可知,氮收获指数中,2020年各处理表现为EO<ES<DO<DS,DS显著高于EO、ES、DO;2021年各处理则表现为EO<DO<DS<ES,EO、DO、DS较ES相比降低了1.25~1.74个百分点。其他氮素利用指标中这2年均表现为DS最高,EO最低;ES、DO、EO这3个处理较DS,在氮肥利用率、氮肥农学效率、氮肥偏生产力及氮素吸收效率等方面分别显著降低了11.08~17.92个百分点、25.85%~79.33%、10.38%~31.88%、14.71%~25.00%(2020),9.25~17.26个百分点、21.08%~70.96%、9.32%~31.34%、13.64% ~24.24%(2021)。通过方差分析表明,各处理的氮肥偏生产力、氮素吸收效率在年份与施氮深度、施氮深度与秸秆还田存在显著或极显著交互作用,氮肥利用率、氮肥农学效率在年份与秸秆还田中存在显 著交互作用。

表 2 不同处理对水稻产量及其构成因子的影响

表 3 不同处理对水稻氮素利用的影响

3 讨论与结论

作物秸秆还田、适当深施氮肥已成为减少氮损失和促进农田可持续发展的重要措施[16]。本研究中,秸秆还田+深施氮肥处理(DS)在所有处理中效果最佳,其在水稻干物质累积量、水稻叶面积指数等方面均表现最高。向晓玲等[17]研究表明,秸秆还田可能通过优化土壤的理化性质和生物特性来为作物生长提供必要的能量和养分。因此本研究中水稻干物质累积量的提高和后期叶面积指数保持较高水平可能是多方面促进的结果。

Zhao等[18]研究表明,秸秆还田与化肥土壤表面撒施结合可以显著提高稻—麦作物产量。此外,王新媛等[19]在小麦—玉米轮作区研究中发现秸秆还田配施高氮肥用量能提高小麦产量和地上部吸氮量,但同时也增加了土壤硝态氮残留量和氮盈余量。本研究结果表明:秸秆还田、氮肥深施在一定程度上提高了水稻产量及其相关产量因子,这主要通过提高水稻有效穗数和千粒重实现的。然而Sun等[20]研究显示,秸秆还田和尿素应用对水稻产量和氮素利用率方面无明显效果,与本研究结果不一致。

本研究中秸秆还田或深施氮肥显著或极显著影响了水稻氮肥利用率、氮肥农学效率、氮肥偏生产力、氮素吸收效率以及氮素收获指数,而秸秆还田处理(ES)的氮肥利用率、氮素吸收效率以及氮素收获指数高于仅深施氮肥处理(DO),这可能是因为深施氮肥可以减缓氨的挥发[18,21]。Wang等[22]的研究表明,由于秸秆中存在一定养分,可促进土壤微生物的氮代谢,从而提高土壤氮活化率与氮肥利用率。本研究中秸秆还田结合氮肥深施处理,显著提高了水稻植株氮素累积量及相关氮利用指标,整体均优于单一秸秆还田和单一氮肥深施处理。这与相关研究结果基本一致[23]。