高质量发展视角下区域经济与生态环境耦合协调研究

——以山西省及其下辖地市为例

柴 婧,苏向辉,马 瑛*,杨凯栋

(1.新疆农业大学 公共管理学院,新疆 乌鲁木齐 830052;2.新疆农业大学 科学技术学院,新疆 乌鲁木齐 830052)

自改革开放以来,我国经济社会发展取得了一系列全方位的成就,但也愈发凸显了经济结构失衡、能源过度消耗、环境严重恶化等问题。总体来看,我国经济发展仍处于“大而不优”的局面[1]。十九大报告中指出:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,生态文明建设是中华民族永续发展的千年大计”[2]。“既要金山银山,又要绿水青山”的发展理念成为实现区域经济与生态环境高质量发展的前提,两者协调发展具有重要意义。

由于耦合协调度模型可以表达子系统之间的整体功效与协同效应,因而在生态环境与区域经济关系的研究中应用较为广泛[3]。当前,区域经济和生态环境的耦合关系是学术界的重要研究领域,主要集中在以下几个方面:(1)现象:高静等[4]研究了我国农业生态与经济之间的关系,发现2004—2017年子系统的耦合度处于较高水平,耦合协调度从中度协调过渡到优质协调;(2)机制:陈意新[5]对粤港澳大湾区经济与生态关系进行了定量研究,发现协调发展的内在机理包括两者间的胁迫效应和约束效应;(3)规律:张建威等[6]测度了2008—2018年黄河流域经济高质量发展和生态环境的协调状况,发现两者的耦合协调水平呈现“拮抗—磨合”的演进态势。

目前,对于区域经济与生态环境耦合协调的研究多面向大范围区域,在高质量发展背景下,对局部地区、中部资源型欠发达地区的研究相对较少。山西省作为我国典型的资源型省份,既是我国重要的能源基地和中西部地区经济发展的重要引擎之一,也是我国资源型经济转型综合配套改革试验区,在推进资源型经济转型改革和发展中具有重要地位[7]。因此,山西省要实现经济与环境可持续健康发展,需要探索适合自身的经济发展和环境保护之路。在高质量发展背景下,基于山西省及其11个下辖地市2010—2019年的经济与生态环境发展状况,构建综合指标体系,通过熵权法确定指标权重,运用耦合协调模型测算耦合协调度,以期探究经济与生态环境耦合协调发展的情况,找准高质量协调发展的发力点,对资源型地区提出一些相应的对策和建议。

1 研究设计

1.1 数据来源

本研究数据来源于2010—2019年的《山西省统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国环境统计年鉴》、山西省各市人民政府与统计局的统计年报。

1.2 指标体系的构建

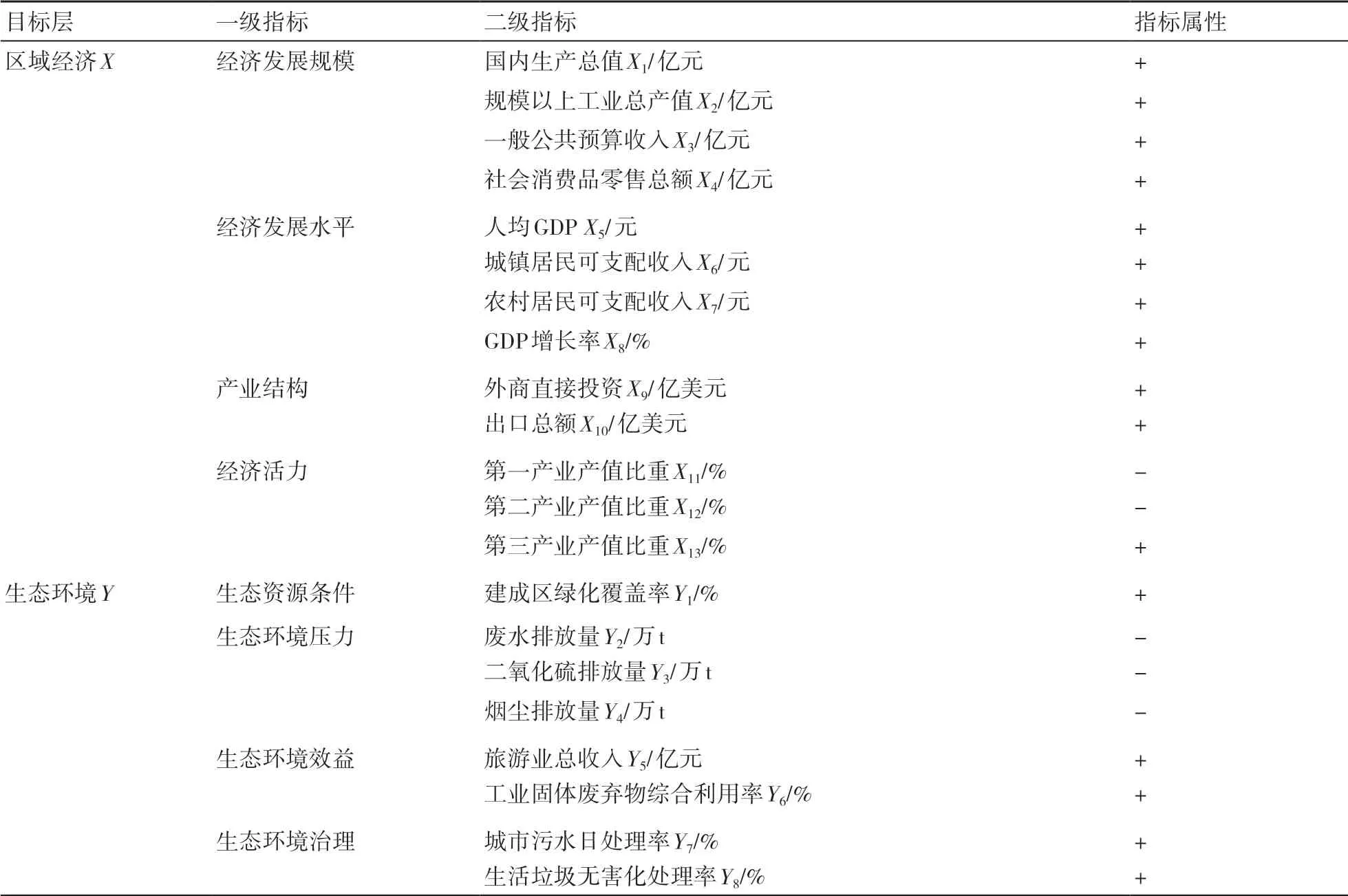

目前,付剑[8]对高质量发展解读为经济、生态、社会等各个方面的高质量发展,认为高质量发展具有稳定的增长速度、合理的经济结构、对生态环境和社会友好。因此,本文结合山西省的发展现状,基于科学性、可行性原则,借鉴周颖等[9-10]已有的研究,构建了区域经济与生态环境2个目标层,选取经济发展规模、经济发展水平、生态资源条件、生态环境压力等8个一级指标,再选取21个二级指标,具体指标构建体系如表1所示。

表1 山西省区域经济与生态环境耦合协调发展评价指标体系

1.3 熵值法

熵值法是一种通过判断指标离散程度决定指标权重的客观赋权法,通过计算熵值来判断某个指标的离散程度,指标的离散程度越大,该指标对综合评价的影响越大。本文通过熵值法对各个指标进行赋权,主要思路如下:

1.3.1 数据标准化 令X为区域经济指标,Y为生态环境指标。为了避免数据间不同量纲对结果的影响,对数据进行标准化处理,为避免出现“0”值,将标准化数据向右平移0.0001个单位[11]。

式(1)、(2)中,Xij和xij表示第i年第j个指标的标准值和原始值,min(xij)、max(xij)分别表示第j个指标中的最小值和最大值。生态环境系统Yij中各项指标数据的处理同上。

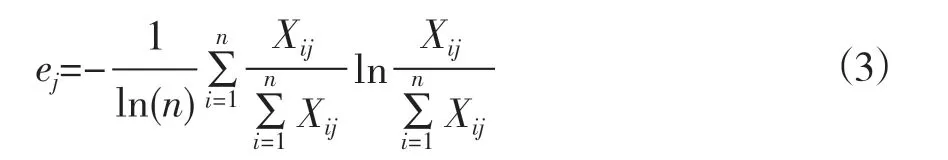

1.3.2 指标熵值

式(3)中,ej表示第j个指标的熵值。i=1,2,3, …,n表示年份,j=1,2,3, …,m表示指标数据的种类。

1.3.3 指标权重

式(4)中,aj表示区域经济指标的权重,令bj表示生态环境指标的权重,计算方法同上。

1.3.4 综合能力评价值

式(5)、(6)中,k(X)和g(Y)分别表示区域经济和生态系统的评价值,山西省及其下辖地市区域经济与生态环境的指标权重,如表2所示。

表2 山西省及其下辖地市区域经济与生态环境耦合协调发展指标权重

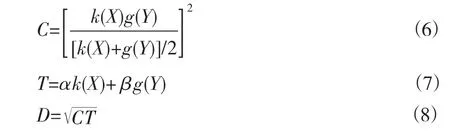

1.4 耦合协调度测算模型

式(6)~式(8)中,C表示区域经济与生态环境耦合度,T表示综合评价指数,反映经济与生态环境的发展状况,α和β为权重系数,D表示两者的耦合协调度。本文认为两者对实现山西省高质量发展同等重要,因此,令α=β=0.5[12]。耦合度模型可测度多个系统间彼此作用、相互影响的紧密程度,耦合协调度模型更精准地反映子系统之间的协调发展程度[13]。

1.5 耦合协调机理

本文采用王秀明等[14]对耦合协调度的等级分类标准,如表3所示。

表3 耦合协调度等级划分

2 山西省区域经济与生态环境耦合发展的实证研究

2.1 区域经济综合水平评价

由表4可知,2010—2019年间山西省经济发展的综合水平呈现上升趋势。2010—2011年的山西省经济保持了较快增长的良好态势;2012—2015年的区域经济综合水平保持平稳较快增长,全省坚持稳中求进和改革创新,经济社会发展取得新成就[15];2016—2017年的区域经济实现较快增长,经济稳中向好,高质量转型发展迈出坚实步伐[16];2018—2019年的区域经济综合水平有所下降,但保持在合理区间,因为经济水平不可避免地受到资源型产业结构调整的影响。

2.2 生态系统综合水平评价

由表4可知,生态环境综合水平表现为波动上升的趋势,2010年生态系统综合水平最低,2013—2016年、2017—2019年 增 幅 较 大。在2013年 之前,山西省生态环境治理发展比较缓慢,以煤炭为主的能源产业发展迅速,给生态环境造成了较大的负担。2013年后,山西省开始探索发展资源转型,从政策、技术、措施、监管等方面作出了许多努力,污染控制水平逐渐提高,生态环境逐渐改善。

2.3 经济与生态环境耦合协调评价

根据熵值法和耦合协调模型计算出2010—2019年的区域经济和生态环境综合评价指数,两者的耦合度协调、耦合协调等级及协调类型如表4所示,山西省这10年间区域经济与生态环境明显改善,两者耦合度呈现逐渐上升的趋势,耦合协调度为0.100~0.969,从严重失调逐步转为优质协调,反映出区域经济与生态环境相互支持的作用显著。2010—2012年处于失调状态,协调模式为经济滞后型,区域经济和生态环境发展情况较差;2013—2014年,由失调转为勉强协调,经济发展迅猛,生态环境也保持较好的水平,呈现经济滞后型;2015—2019年,耦合协调度持续提升,由勉强协调转为优质协调。

表4 山西省区域经济与生态环境耦合协调度

3 山西省所属地市区域经济与生态环境耦合发展的实证研究

3.1 区域经济综合水平评价

由图1、图2可知,山西省11个地市区域经济综合水平均呈现波动上升的变化趋势。2015年之前,全国经济形势严峻复杂,山西省坚持稳中求进,经济发展平稳较缓发展。2015年之后,山西省贯彻习近平总书记视察山西的重要讲话精神,实施创新驱动、转型升级战略,深化供给侧结构性改革,经济发展取得较大的进展,区域经济综合水平增速明显。重点关注以下几个城市,其中,太原市的GDP增长最快,10年间增幅高达126%;临汾市初期对资源的依赖性很高,经济发展态势良好,但随着产业结构转型升级,2010—2015年经济发展趋势呈现平缓下降的趋势,之后步入合理区间;朔州市经济综合评价水平比较滞后,主要原因是经济基础薄弱、二元经济结构比较突出。

图1 山西省所属地市区域经济综合评价水平变化趋势

图2 山西省所属地市生态环境综合评价水平变化趋势

3.2 生态环境综合水平评价

山西省11个地市生态环境综合评价水平总体呈现波动式上升的变化趋势,但波动幅度相较经济综合评价水平较大,说明区域经济变化对生态环境产生了相应的影响。2010年各地市的生态环境情况都较差,在2010年之前,煤炭行业处于黄金十年发展期,对山西省生态环境造成了巨大的破坏。此后2010—2015年山西省开始探索产业结构转换升级,大力整治环境污染[17]。2016—2019年的生态环境综合评价指数明显增幅加大。从2019年生态环境综合评价水平来看,处于第一梯队的城市有太原、大同、长治和吕梁,生态环境治理状况较好;处于第二梯队的城市有阳泉、临汾、运城、忻州、晋城和晋中,处于第三梯队的城市是朔州市,生态环境治理提升之路仍需加强。

3.3 区域经济与生态环境耦合协调评价

为了更深入地进行评价,对山西省所属11个地市2010—2019年间的耦合协调度进行测算(表5)。山西省11个地市的耦合协调等级演变趋势基本一致,大都经历了严重失调—中级失调—勉强协调—中级协调—良好协调—优质协调的演变过程,耦合协调程度最低的城市是朔州。经过10年基于经济转型与生态治理的高质量发展进程,山西省11个地市区域经济与生态环境耦合协调程度普遍良好,这得益于各城市产业发展升级、新旧动能转换,创新推进低碳经济、绿色经济发展。从区域经济与生态环境的综合评价水平看,目前后者普遍滞后于前者,属于生态环境滞后型发展,实现全面高质量“绿色山西”的道路还任重而道远。

表5 山西省各市2010—2019年耦合协调度

4 结论与建议

4.1 结论

(1)从区域经济和生态环境的耦合协调来看,两者相互影响、相互制约,山西省早年间产业结构以第二产业为主,发展模式粗放,造成生态环境严重破坏,因此,两者发展极不协调。后期经过产业转型,以第三产业为主,推动绿色高质量发展,建立与生态环境建设协调的经济体制,两者关系慢慢协调。

(2)山西省及各地市的协调模式都大致经历了从严重失调逐渐到优质协调的演变趋势,且近几年两者的综合评价水平都保持良好的发展态势,但是生态环境的波动幅度明显比经济要大,说明生态环境的敏感性比经济发展更强,山西省作为传统的工业和资源型转型地区,高质量与可持续发展的任务更加艰巨。

(3)从区域经济与生态环境综合评价水平的比较来看,全省及各地市的协调模式经历了从生态环境滞后型到经济滞后型,虽然耦合协调的程度在提高,但是仍存在差距。目前处于经济滞后型的城市有太原市、大同市、阳泉市、长治市、临汾市、吕梁市,这几个城市绿化水平程度高,资源利用水平较高,环境滞后型的城市有晋城市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市,这几个城市协调度还不够,经济发展相对滞后。

4.2 建议

(1)经济发展仍是重点,加强科技创新,实现动力转换。高质量发展需要保持经济稳步提升且兼顾生态环境保护。首先,山西必须转换经济发展动能,加快推动粗放型经济发展模式转向集约型经济发展模式,提高科技创新对经济增长的贡献率[18];其次,争取在跨区合作中寻求契机,加强交流,互利互惠;最后,应注重人才培养,吸引优秀人才入驻山西。

(2)做好生态文明建设,生产生活绿色化。良好的生态环境是经济高质量发展的条件和目的。绿色发展是山西转型的基本方向,是实现可持续发展的基本要求。首先,针对已存在的突出问题,加大整改和治理的力度,定期复检复查;其次,强化各级政府生态环境责任,强化环保督察执法;最后,构建以政府为主导、企事业单位为主体、各社会团体组织和公众共同参与的环境治理体系。

(3)产业融合升级,打造经济与生态高质量协调发展新局面。山西省应立足于高质量发展和“两山”理论的基点,科学布局,统筹兼顾,促进一二三产业融合发展。第一,要大力发展现代服务业作为产业升级优化的重点,培育一批示范项目园区;第二,充分挖掘省内的生态资源优势,发展旅游产业,加强对山西文化品牌的建立与宣传。