长三角一体化、农业机械化与助农增收

王沼霖,刘新民,于文成

(青岛农业大学 经济管理学院,山东 青岛 266109)

0 引言

实施区域一体化战略,强化要素流动,对于实现农业农村现代化具有重要意义。长江三角洲目前是我国实施一体化战略的城市群中,经济实力最强、发展态势最活跃的地区之一,对推进现代化进程具有战略性影响。长三角地区在仅占我国4%土地面积的条件下,通过15%的人口贡献了全国25%的生产总值。但从城乡发展来看,经济快速发展大多是靠城市创造的,城镇居民收入水平逐步向好,而农民可支配收入水平仍是薄弱环节[1]。同时,《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》也明确提出:要进一步缩小收入分配差距,增加农民收入,并要利用农业机械化技术推动产业进步,进而实现农民增收和农业农村现代化。

提升人民收入水平,是中国特色社会主义制度的内在要求。自改革开放后,我国的综合实力得到了快速提升,但就居民可支配收入而言,2021年长三角地区城镇居民的可支配收入是农村居民的2.3倍,城乡居民的可支配收入的差距过大。随着战略改革,我国实施区域政策的方式已经由特惠转向普惠,各要素自由流动,从而转变了全新的助农增收模式,在产业与技术设施等方面也呈现出对农业农村现代化的驱动性[2]。农业机械要素的充分流动,使农业机械化水平成为提升农民收入、缩小城乡差距新的有效手段,也是促进农业农村现代化的重要路径。

针对上述问题,本文深入探究区域一体化战略对农民可支配收入的影响及其作用机制,相较以往的研究,本文主要从以下几个方面进行探讨:(1)已有研究集中于从整体居民的单一维度进行探讨,缺乏对农村居民主体的关注。本文通过双重差分模型,证实了一体化战略对提升农民可支配收入水平的影响是有效的,且该政策效果存在区域差异性。(2)鲜有研究关注区域一体化影响农民增收的内在机制,通过中介效应分析,明晰了长三角一体化通过农业机械化水平实现了助农增收的路径。本文对上述问题的探索不仅有利于把握一体化发展的战略机制,更有助于从实践和发展中实现助农增收和推进农业农村现代化进程的目标。

1 理论分析与假设

1.1 区域一体化与收入水平

区域一体化战略可以通过对各生产要素的扩容、流动等方式促进经济和收入水平。通过建立生产要素自由流动的市场机制,提升各要素的流通效率及聚集程度,对提升GDP水平和产业发展具有显著促进作用[3]。然而,市场机制存在某些天然属性,可能会促进生产要素流向城市等较为发达的地区[4]。但对于农村这类不太发达的地区而言,资源要素可能会在聚集中走向失衡,反而不利于提高农民可支配收入水平。此外,一体化发展的宗旨强调“协同化”发展但不提倡“趋同化”,各生产要素的流动是自由的,这也可能会导致长三角地区发展的差异化。综合以上分析,提出假设:

H1:长三角一体化战略能够促进农民可支配收入水平的提升。

1.2 农业机械化的中介效应

长三角地区自实施一体化战略以来,激发了技术要素的充分流动。一体化战略能够渗透到各个行业的生产要素中,提高区域协同发展水平[5]。此外,一体化能够通过驱动机制,有效降低流动壁垒,使技术、设施等要素从发达地区流出,从而提高欠发达地区传统要素的生产效率[6]。因此,长三角一体化发展能够有效修正机械技术要素的不平衡性。

农业机械化是实现农业农村现代化的基础。在社会经济的发展中,农业机械化可以视为一种技术进步,其对人民的生产和生活能够产生巨大的影响。“农业踏车理论”认为:最先实现农业机械化的地区,可以带动农业生产规模化、产业化,从而对农民家庭收入形成强大保障[7]。此外,农业机械化也可缩短农民的生产时间,使农民从事非经营性生产的时间增多,间接提高了工资性收入水平[8]。

综合上述分析,农业机械化在一体化政策与农民增收之间发挥了中介效应,区域一体化能够平衡地区机械化的程度,提升农业机械化水平可促进农民收入水平的提高,由此提出假设:

H2:一体化战略能够通过发挥农业机械化的传导机制实现助农增收。

2 模型构建与变量说明

2.1 数据来源

本文基于《中国农村统计年鉴》等数据,选取2000—2019年的相关数据。在地区样本的选择上,由于京津冀和珠三角区域一体化的精准实施,以及自治区的数据口径不一致,筛选并剔除北京、天津、河北、广东以及各自治区后,最终选取了22个省份作为研究样本。

2.2 模型设计

本文将地区是否加入长三角一体化,从而实现了农民收入水平的提升视为一项准自然实验。研究方法采用双重差分模型,原因是研究涉及多个地区,双重差分模型较合成控制法而言更为全面,且能够避免内生性问题。本文将长三角一体化覆盖的地区作为实验组,将与实验组特征相似、但没有实行一体化政策的地区作为控制组。基于此,借鉴杨航英等[9]的研究,设定的模型如下:

式(1)中,i和t分别表示地区和时间,DFIi,t为被解释变量(农民可支配收入水平)。dui,t表示地区变量,dti,t表示时间变量,交互项du×dt的系数估计为政策净效应。

2.3 变量说明

2008年的《国务院关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》中提出了长三角一体化战略,因此本文以2009年为政策实施节点。主要包括以下变量:

1.被解释变量:农民可支配收入(DFI)。为考察长三角一体化战略对助农增收产生的影响,将1999—2019年期间各省份农民的可支配收入作为被解释变量展开研究。

2.核心解释变量:区域一体化战略。对其进行以下处理:(1)地区(du)设定为Treat变量:长三角一体化覆盖的地区赋值为1,反之设定为0;(2)时间(dt)设定为Period变量:政策实施后赋值为1,之前设定为0;(3)将时间变量与地区变量进行交互,实验组赋值为1,其余设定为0。

3.中介变量:农业机械化水平。参考已有的文献研究,本文以农业机械总动力衡量农业机械化程度。

4.控制变量:选取若干个可能影响农民收入水平的变量,描述性统计如表1所示。

表1 主要变量及计算方法

3 长三角一体化对助农增收影响的实证检验

3.1 基准回归结果

首先,进行方差膨胀因子分析(VIF),以此来检验本文中的控制变量与自变量之间是否存在共线性问题,结果如表2所示,其均值为3.85,表明通过了VIF检验。

表2 多重共线性检验结果

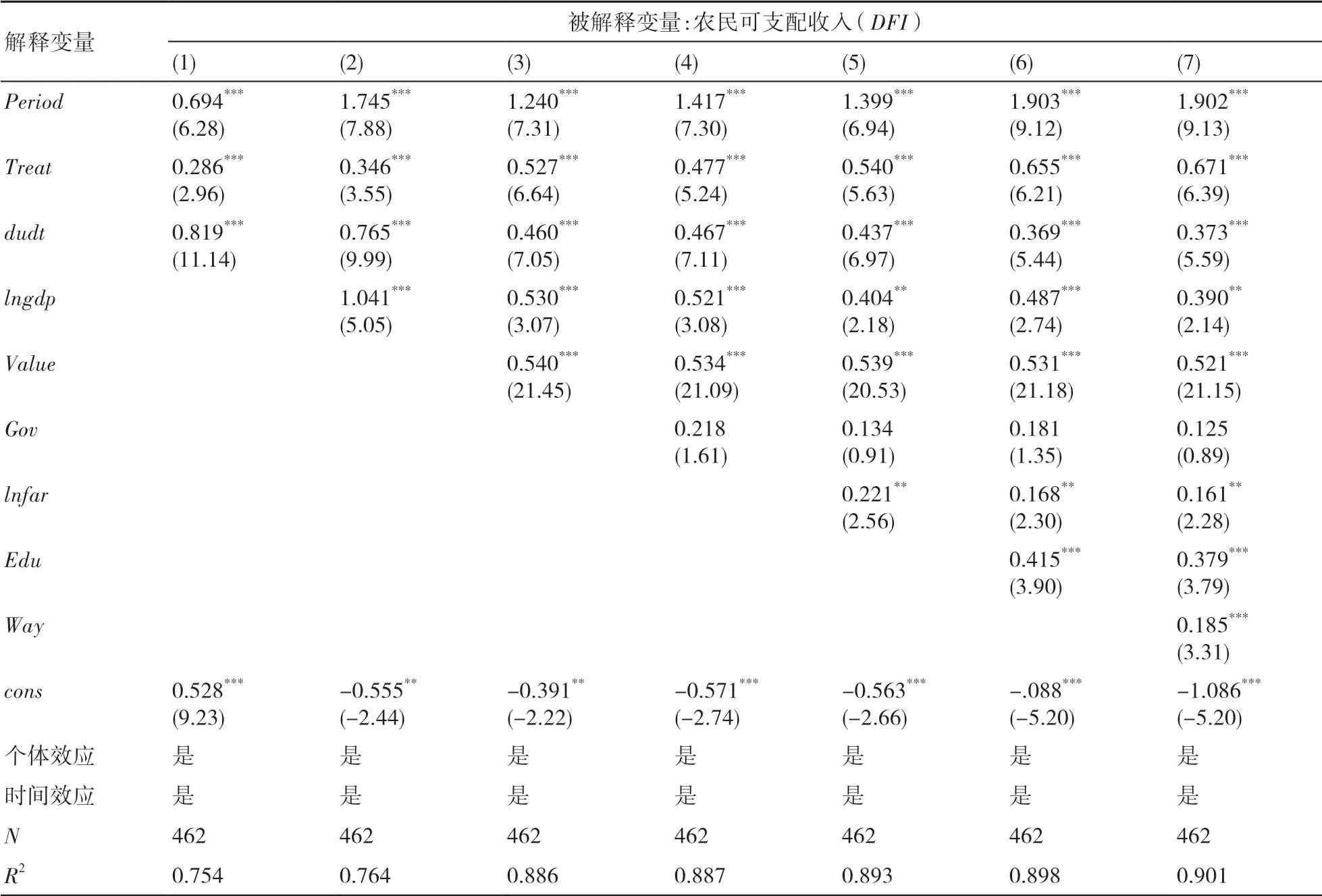

回归结果具体分析如下(表3):首先,第(1)列仅分析自变量与因变量的dudt系数在1%的水平上显著为正;第(2)~第(7)列在加入控制变量后,回归结果仍显著为正,表明长三角一体化自实施以来切实提升了农民可支配收入的水平。

表3 基准回归结果

在控制变量中,农业财政支出未呈现显著作用,原因可能在于:财政农业支出对农民可支配收入具有正效应,但促进效应较弱[10];于短期而言,农业财政支出对部分农民收入来源的影响为负效应,并且影响效果具有时滞性,可能不利于农民增收[11]。

3.2 稳健性检验

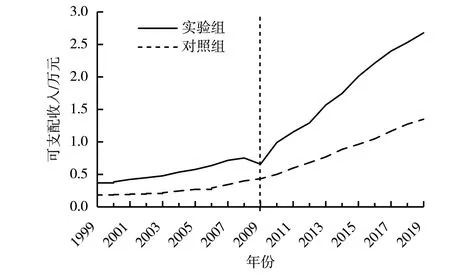

3.2.1 趋同性检验 采用双重差分模型的一个重要前提:如果没有区域一体化战略的影响,实验组的发展轨迹与对照组应该是平行的,两者的发展趋势不会随着时间的推进而发生变化。为了检验这一问题,借鉴已有研究的做法[12],绘制出实验组与对照组农民可支配收入的数据轨迹。由图1可知,尽管存在差异,但从发展轨迹上可以看出,同年2个组别间的差异是相对固定的,发展趋势基本一致;然而在2009年长三角一体化政策落地之后,实验组发展趋势明显脱离了预期发展轨迹。由此可以认为,在政策实施前,2组地区的数据样本具备平行性。

图1 趋同性检验

3.2.2 安慰剂检验 安慰剂检验的目的是避免变量遗漏的问题,借鉴吕越等[13]的方法,本文采取了随机抽取实验组的方式。具体来说,首先从22个样本地区中随机抽取6个地区作为实验组,假设为受一体化战略辐射的地区,设定为du,随之交互项也变为dudtt。综上所述,如果没有遗漏变量的问题,进行安慰剂检验时的回归系数不会偏离零点。为确保科学性,对样本进行500次反复抽取和回归。图2为500次伪实验组的回归系数的核密度以及对应P值的分布,结果表明:安慰剂检验回归系数的均值非常接近零点,且基本服从正态分布,P值大部分大于0.1。同时,基准回归的实际系数为1.902,位于整个分布之外。综上所述,双重差分的估计结果并不存在显著误差,基准回归结果是稳健的。

图2 安慰剂检验图

3.2.3 异质性分析 本文为考察长江三角洲区域内可能存在的差异性,将长三角地区按省归类为4 组(沪、苏、浙、皖),检验结果如表4。其中列(1)、(2)、(3)的交互项系数显著为正,这说明近年来农民的可支配收入水平均有所提升,而列(4)的交互项系数为正但并不显著,说明一体化战略对安徽省的影响力较小。以上结果表明,区域一体化政策效果具有差异性,但安徽省农民的可支配收入水平对长三角一体化战略不敏感,可能是由于安徽省距离一体化核心地区较远、资源限制,开放程度较其他3 省来说较低,要素流动的充分度不高等原因。

表4 异质性检验

4 中介效应检验

本文将长三角一体化与农民可支配收入之间存在的传递机理做了进一步的研究。在我国实现共同富裕的进程中,起到关键作用的另一大举措——农业机械化。农业机械动力对经营性收入、工资性等收入来源的提升都具有显著作用[14],已成为助农增收、实现农业农村现代化的新捷径。

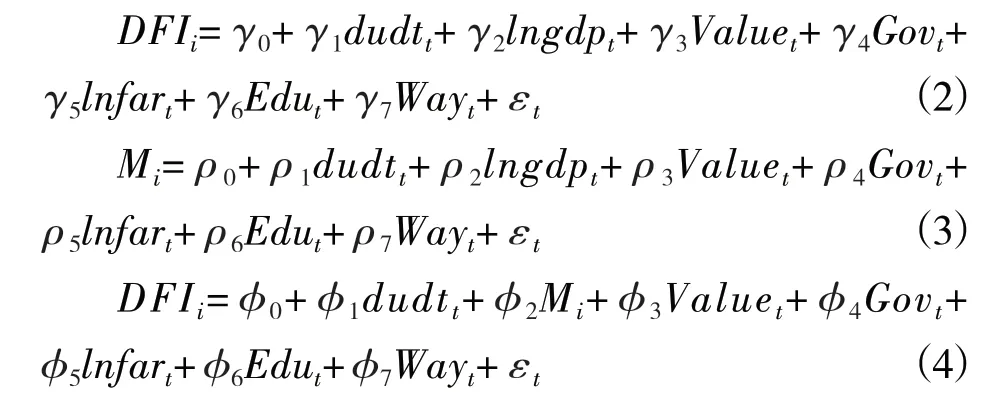

2021年,长三角三省一市签署了战略协议,要求推进农业机械化水平的提高。在区域发展过程中也会产生科技效应[15],降低区域合作成本并提升合作层次,两者之间的互动关系主要是:区域一体化通过科技效应实现协同发展和成果共享,对要素产生合力,从而促进机械化水平[16]。因此,本文将从农业机械化水平的角度,考察长三角一体化发展影响农民可支配收入的传导机制。本文以农业机械总动力度量农业机械化水平,借鉴温忠麟等[17]的三步回归法,构建了如下模型:

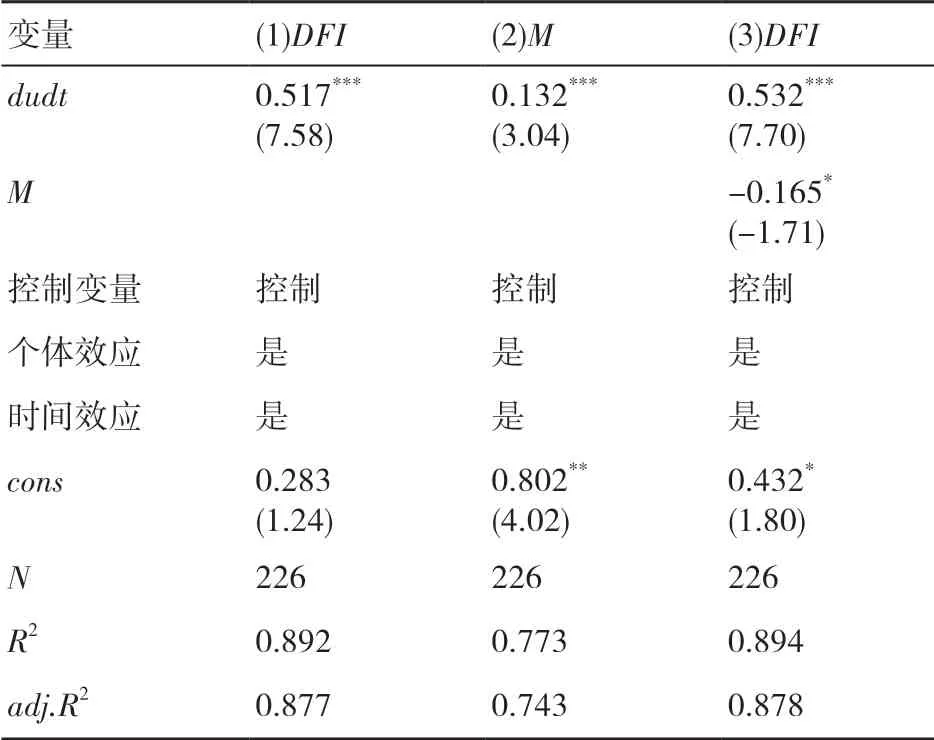

式(2)~式(4)中,Mi表示中介变量农业机械化水平,γ、ρ、φ依次为相关系数,其他变量与表2一致,回归结果如表5所示。

由表5可知,列(1)与基准回归检验结果一致;列(2)显示了区域一体化战略能够提升农业机械化水平;列(3)报告了区域一体化战略与农业机械化发展对促进农民增收的共同作用,列(1)、列(2)农业机械化水平的系数与列(3)农业机械化水平系数的乘积为负。从理论上讲,遮掩效应发生时,间接效应与直接效应的符号表现为异号,这与本文的回归结果一致,说明农业机械化水平的中介效应为遮掩效应[17]。与直接效应相比,控制农业机械化水平变量后,总效应系数变为0.532,系数值变大,消除被遮掩后的效应系数更接近真实的结果。综上,由于农业机械化水平主要是通过粮食产出路径提升农民收入水平[18],主要提升了家庭经营性这一小部分收入;过于依赖农业机械会降低农民的自主性和效率。

表5 中介效应检验

5 结论与政策启示

5.1 研究结论

本文通过实证研究了长三角一体化对农民增收的影响效应及其存在的差异性,并进一步分析了其农业机械化的中介效应,研究发现:(1)长三角一体化切实实现了助农增收,并在趋同性、安慰剂稳健性检验下依然成立;(2)一体化对长三角的战略效果存在差异性,对于距离一体化中心圈较远、发展水平较为落后的地区未能发挥显著作用;(3)农业机械化水平在长三角一体化环境与农民增收之间起中介传导作用,且存在遮掩效应。

5.2 政策启示

(1)继续推进一体化改革,充分整合市场资源要素、实现助农增收。建立产业合作的激励与共享机制,降低流通成本,促进要素跨行业、跨城乡流动,核心区带动扩容区、资源禀赋的地区带动资源匮乏的地区,不断改善长三角地区的资源配置结构。

(2)建立市场机制下的协作发展系统,充分发挥各生产要素的联动性。继续保持长三角一体化的中心圈带动全区域发展的经济抓手,提升落后地区的一体化程度,推动国内国际双循环。

(3)提升农业机械化水平,加强对农村居民的多元技术培训。坚持以人为核心的技术创新与改革,助力农业机械化生产。基于协同发展的角度,推进城乡设施体系更加完善,从而为一体化发展升级、提高农民收入水平、实现农业农村现代化,提供源源不断的动态优化路径。