《伤寒杂病论》中杏仁应用和配伍规律探析

齐世强 张瑞 许国博 徐卫方

杏仁有两种,一种为苦杏仁,一种为甜杏仁,甜杏仁多作食用,而苦杏仁一般作为药用,本文所论杏仁即为药用的苦杏仁。杏仁首见于《神农本草经》:“味甘,温,主咳逆上气,雷鸣,喉痹,下气,产乳,金创,寒心,奔豚。”陶弘景《本草经集注》谓其“味甘、苦,温,冷利,有毒。主咳逆上气,雷鸣,喉痹,下气,产乳,金创,寒心,奔豚,惊痫,心下烦热,风气去来,时行头痛,解肌,消心下急,杀狗毒。”由此可知杏仁是治疗咳逆上气、喉痹、奔豚、惊痫、头痛、冷利等疾病的一味良药。然,因杏仁有毒,现代的医家临床多畏用杏仁,少用杏仁,甚至不用杏仁。

《伤寒杂病论》是东汉医家张仲景的临床著作,被后世医家称作“方书之祖”,书中所载之方剂也被称作“经方”。《伤寒杂病论》中配伍应用杏仁的经方有麻黄汤、麻黄杏仁甘草石膏汤、茯苓杏仁甘草汤、麻黄杏仁薏苡甘草汤、苓甘五味姜辛夏杏汤、《古今录验》续命汤等共计24首方剂(原为25方,因杏子汤有名无方,故不计入)。本文从用量用法、主治证候、配伍规律三个方面探析杏仁在《伤寒杂病论》中的配伍应用规律,为临床安全、有效地使用杏仁提供依据。

1 《伤寒杂病论》中杏仁的用量和用法研究

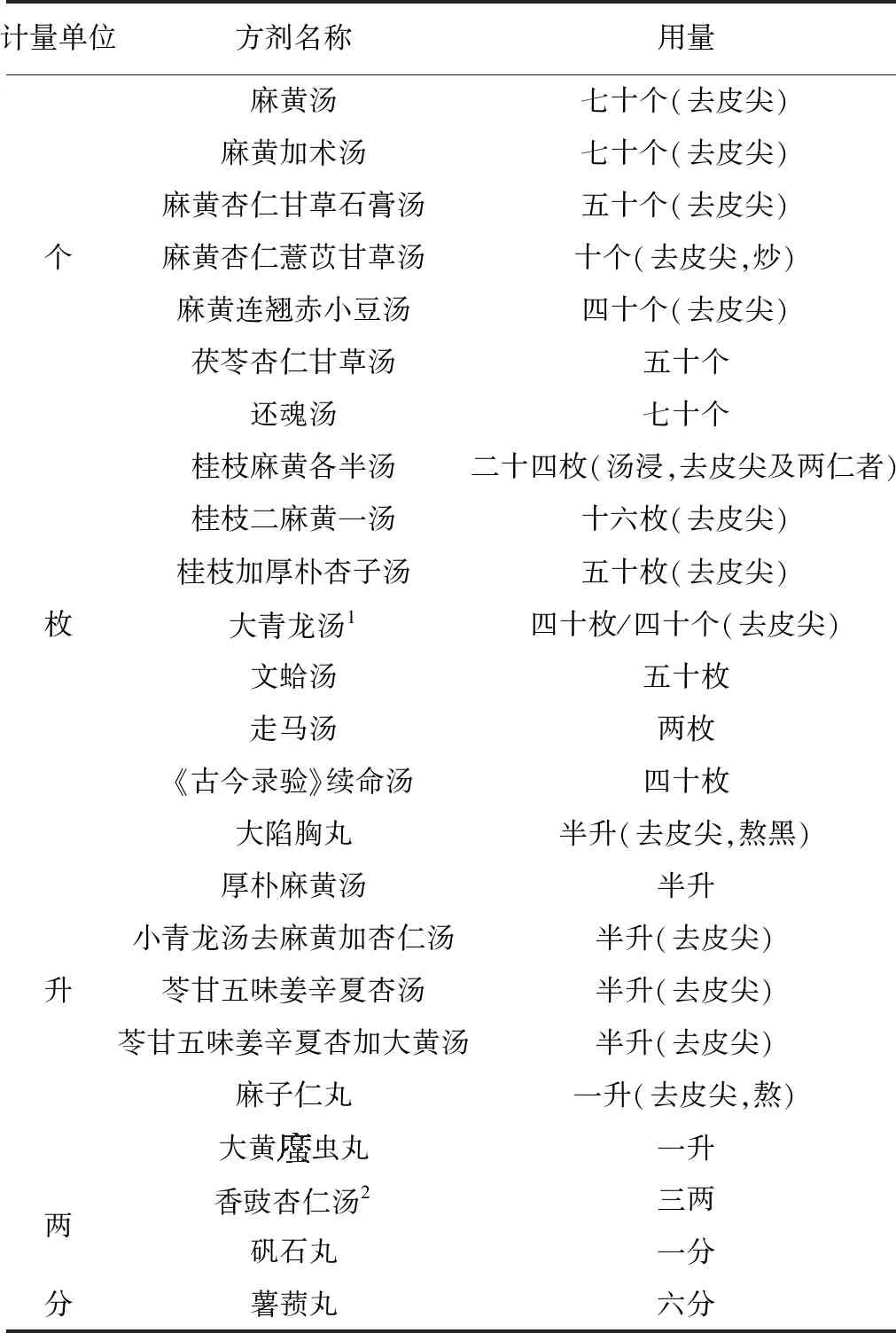

杏仁在《伤寒杂病论》中的用量常用个、枚、升、分、两五种计量单位衡量。具体内容详见表1。从表1可知,杏仁在《伤寒杂病论》中主要以个、枚为单位,其次是升、两、分。大青龙汤在《伤寒论》中用量为“四十枚”,而在《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治篇》用量为“四十个”,前后互参可知,枚与个意相近。研究表明[1],70枚杏仁实测重量约为23 g,汉制一两杏仁约为15 g,而一升杏仁实测重量约为104 g。

在上述24首经方中,矾石丸和薯蓣丸的药物组成均以“分”为计量单位,所以此处的“分”与“份”等同,表示药物之间用量的比例关系[2],如矾石丸中矾石2分,杏仁3分,即表示用量矾石∶杏仁=2∶3。综上可知,杏仁的最大用量为一升,约104 g,最小用量为两枚,约0.7 g,其中,丸剂用量较大,多为52~104 g,而汤剂用量相对较少,多在0.7~52 g。

在炮制方面,杏仁的炮制方法主要为“去皮尖”“去皮尖及两仁”,其次为“熬”“熬黑”“炒”等。其中,“去皮尖”即在水中浸泡后去除杏仁的皮尖以降低杏仁的毒性;“熬”字有“焙”“炒”的意思[3],如西汉杨雄《方言》所云“凡以火而干五谷之类,自山而东,齐楚以往谓之熬,关西陇冀以往或谓之焙,秦晋之间谓之炒”。由此可知,“熬”与“炒”意相同,即通过火制将杏仁炒干、炒黑,从而减低杏仁毒性。在煎煮方面,杏仁与其他药物均一起煎煮,与现代杏仁后下的煎煮方法不同。

表1 杏仁在《伤寒杂病论》中的用量及炮制情况

研究表明[4-6],杏仁在煎煮、浸泡去皮尖及炒干等方法炮制后,可以达到“去酶保苷”的作用,从而降低杏仁的毒性。而未经炮制的生杏仁,进食过多则可能危及生命,致死量为60 g。因此,临床应根据患者病情、体质、年龄等因素综合评估后给予适量的杏仁,同时要注意炮制方法,避免发生杏仁中毒等意外。

总之,杏仁在《伤寒杂病论》中的用量与药物剂型有关,入丸剂者用量较多,一般为52~104 g,而入汤剂者用量相对较小,多为0.7~52 g;炮制方法多为“去皮尖”“汤浸,去皮尖及两仁”和“熬”“炒”“熬黑”,从而降低杏仁毒性。

2 《伤寒杂病论》中杏仁的主治证候研究

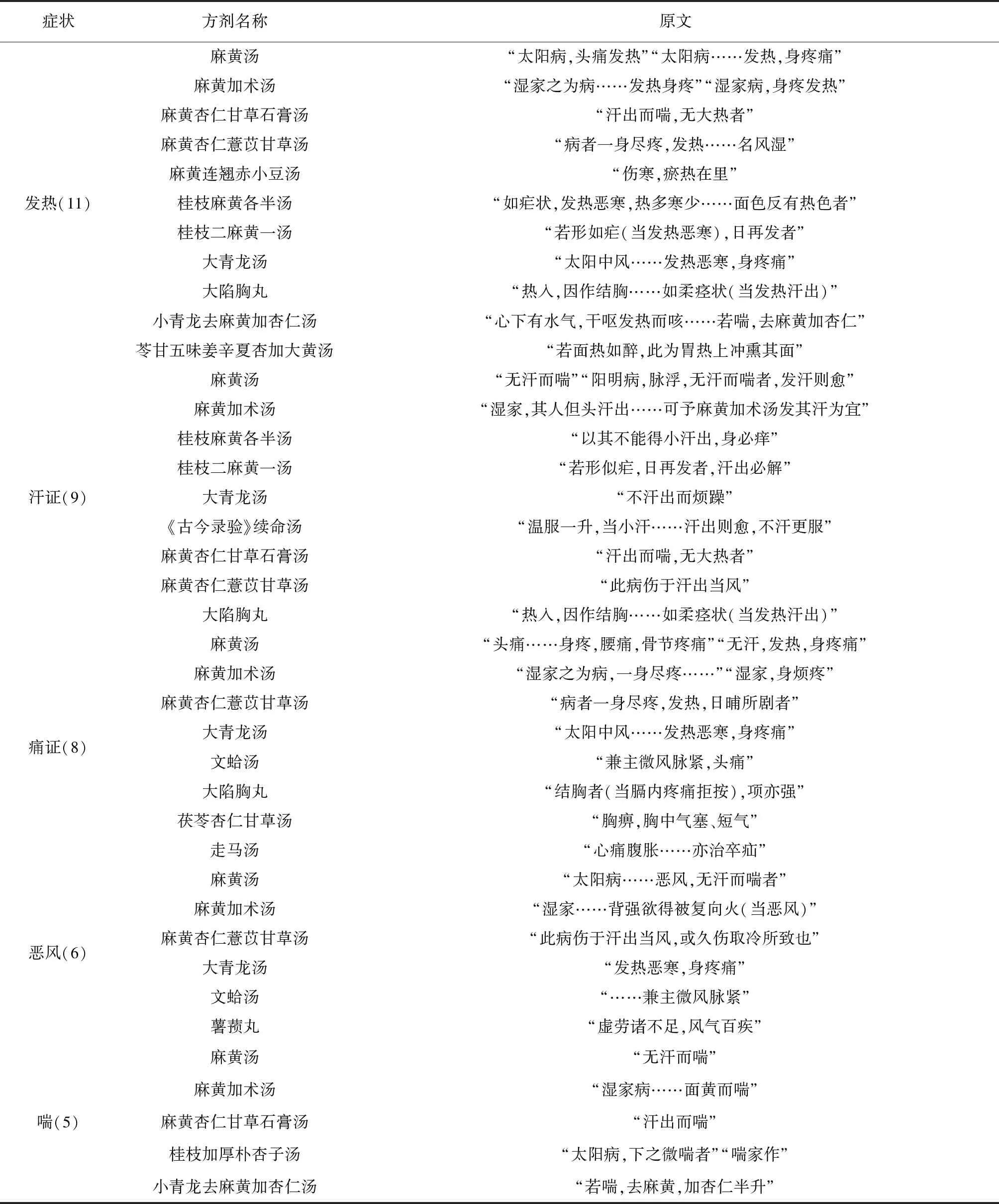

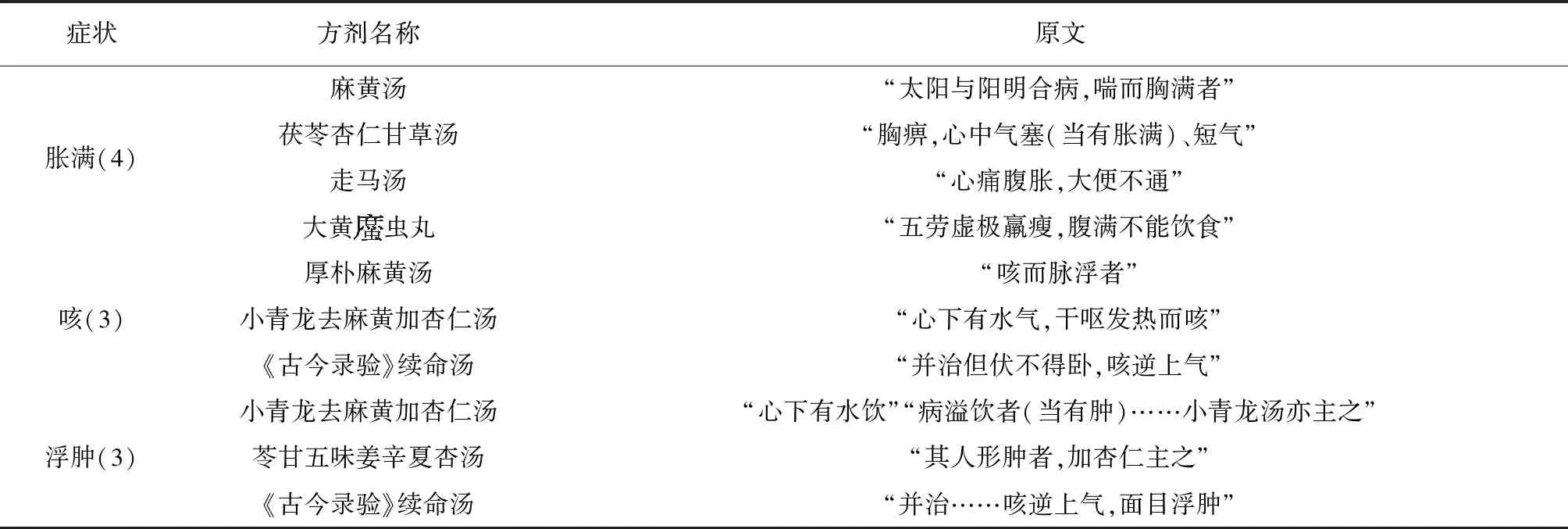

《伤寒杂病论》中配伍杏仁的经方高达24首,因《禽兽鱼虫禁忌并治篇》治食马肉中毒欲死方中无具体症状,故去除此方,其余23首配伍杏仁的经方主治证候有发热、汗证、痛证、恶风(寒)、喘、胀满、咳逆、浮肿、身黄、项背强、烦躁、短气、大便坚、干血证、虚劳、口不能言、冒昧不知痛处、身痒、干呕、鼻塞、口渴贪饮、拘急不能转侧等,现将前8个出现频次较高的主治证候特点归纳如下,见表2。

从表2来看,杏仁在经方中的主治证候位居前八位的依次是“发热”“汗证”“痛证”“恶风(寒)”“喘”“胀满”“咳”“浮肿”,其中的“咳”“喘”与《临床中药学》[7]中杏仁“降气止咳平喘”的功效完全相同,但其余六个证候则相差较大,下面重点分析其余六个证候。

2.1 发热

“发热”一共出现11次,是含有杏仁的经方中出现频次最高的一个证候。“发热”有表示症状、病因、病机及鉴别等意义。其中,麻黄汤、麻黄加术汤、麻杏薏甘汤、大青龙汤等经方中出现的“发热“均表示正邪交争过程中的一个症状;大陷胸丸“病发于阳,而反下之,因作结胸……结胸者,项亦强,如柔痉状”中的“热入”即表示病因,表证误用下法,热邪由表入里,而成结胸,而后面的“如柔痉状”症见“发热汗出,而不恶寒”却表示症状。

桂枝麻黄各半汤“面色反有热色者”、苓甘五味姜辛夏杏加大黄汤“若面热如醉”及麻黄连翘赤小豆汤“瘀热在里”均表示病机。其中,麻黄桂枝各半汤“面色反有热色者”表示邪气拂郁在表,故用桂枝麻黄各半汤微发汗以祛邪;苓甘五味姜辛夏杏加大黄汤“若面热如醉”表示胃热上扰头面,故加大黄清胃热,而麻黄连翘赤小豆汤则表示外有伤寒表证,里有瘀热,故用麻黄连翘赤小豆汤解表、清热、退黄。

麻杏石甘汤“汗出而喘,无大热者”则有鉴别的意义。“无大热”并非无发热,而是因热随汗出,体表发热不盛,故曰“无大热”,此处可与阳明腑实证的“痞满燥坚之大热”相鉴别[8]。

2.2 汗证

汗证有“汗出”和“无汗”两种情况。汗证在配伍杏仁的经方中出现9次,汗证也有表鉴别、病因、症状及治法的不同。在鉴别诊断方面,“有汗”和“无汗”常是鉴别的要点,比如麻黄汤的“无汗而喘”与麻杏石甘汤的“汗出而喘”,同为喘证,前者为寒证,后者为热证;再如桂枝加厚朴杏子汤与麻黄汤,同为表证兼喘,前者为汗出、恶风的表虚证,而后者为无汗、恶风的表实证;同时,此处的“有汗”和“无汗”也表示症状;桂枝麻黄各半汤“以其不能得小汗出”、大青龙汤“不汗出而烦躁”及麻杏薏甘汤“此病伤于汗出当风”中的汗证均表示病因,即因无汗出而出现身痒、烦躁等症状,而麻杏薏甘汤证“病者一身尽疼”是由于汗出感受风寒而致病,所以此处的汗证均表示病因。

麻黄加术汤“湿家……可予麻黄加术汤发其汗为宜”及麻黄汤“阳明病,脉浮,无汗而喘者,发汗则愈”均表示治法,即通过发汗的方法去除在表的寒邪及寒湿之邪,也是《黄帝内经》“其有邪者,渍形以为汗;其在皮者,汗而发之”理论的生动实践。

2.3 恶风(寒)、胀满

恶风(寒)和胀满在含有杏仁的经方中分别出现6次和4次,它们在经方中既表示症状,又提示病因病机。古人云“有一分表证,就有一分恶寒”,经方中麻黄汤、大青龙汤、文蛤汤中的“恶风(寒)”以及麻黄加术汤“背强欲得被复向火(当有恶风寒)”均表示症状,同时,也都提示有风寒表证未解的病机特点;而麻杏薏甘汤“此病伤于汗出当风”及薯蓣丸“风气百疾”则均表示病因,即因感受风邪或汗出后感受风邪而致病。经云:“风者,百病之长也”“风者,百病之始也”,此之谓也。

表2 杏仁在《伤寒杂病论》中的主治证候特点

续表

其他的证候,痛症在含有杏仁的经方中出现8次,多表示症状,但临证时根据病因的不同,需要注意患者是“身疼痛”或局部疼痛,还是“一身尽疼”“烦疼”,比如麻黄汤、大青龙汤、文蛤汤等风寒表证未解者,多表现为“身疼痛”或“头痛”“腰痛”等太阳经循行路线上的局部疼痛,而麻黄加术汤、麻杏薏甘汤等夹湿邪的证候多表现为“一身尽疼”,甚至疼痛剧烈,表现为“烦疼”等。“浮肿”出现在小青龙汤去麻黄加杏仁汤、苓甘五味姜辛夏杏汤和《古今录验》续命汤3首经方中,多表示症状,提示水液运行输布障碍,水湿停聚的证候特点。

3 《伤寒杂病论》中杏仁的配伍规律研究

3.1 杏仁配伍麻黄、桂枝,重在发汗解表

《伤寒杂病论》中杏仁配伍麻黄共出现12次,配伍桂枝共出现10次,杏仁、麻黄、桂枝同用的经方一共有7首,分别是麻黄汤、麻黄加术汤、桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤、大青龙汤、《古今录验》续命汤及还魂汤,症状表现为“发热”“恶风(寒)”“被复向火”“无汗”或“但头汗出”等,病机为太阳伤寒表证未解,故用麻黄、桂枝发汗解表,杏仁疏风解肌。从用量上来看,麻黄汤、麻黄加术汤、还魂汤中麻黄均为3两,桂枝为2两,麻黄略重于桂枝,重在发汗解表,同时配伍1两炙甘草避免麻、桂过汗。大青龙汤用于太阳伤寒“不汗出而烦躁者”,烦躁为内热所致,内热缘于表闭阳郁不汗出[9],故重用麻黄6两,意在增强发汗解表之功,同时增加炙甘草用量至2两,方后提示“汗出多者,温粉粉之”,意在避免汗多亡阳;而桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤用于太阳表郁轻证[10],故桂枝用量重于麻黄,且用量均较麻黄汤减少,意在微汗以解表郁;《古今录验》续命汤治疗“拘急不得转侧”“咳逆上气,面目浮肿”等症,方后提示“汗出则愈”,由此可知,麻黄、桂枝、生甘草等量使用,意在发汗利水,振奋阳气,缓解拘急,与杏仁相伍,又能止咳平喘。

3.2 杏仁配伍石膏、大黄,兼以清泻里热

《伤寒杂病论》中杏仁与石膏相配者有5方:麻杏石甘汤、大青龙汤、文蛤汤、厚朴麻黄汤和《古今录验》续命汤,而这5方也是杏仁、麻黄、石膏同时配伍的经方,症状可见“恶寒”“微风”“烦躁”“口渴贪饮”“脉浮”“脉浮紧”等症,病机为外有表寒,内有郁热,故用麻黄与石膏相配,解表清热。麻杏石甘汤和文蛤汤症见“汗出而喘,无大热”“渴欲得水而贪饮”,以里热为主,故石膏用量重于麻黄,重用石膏以辛凉解热为主;大青龙汤和厚朴麻黄汤症见“脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出”“咳而脉浮”,以太阳表寒为主,两方中石膏用量均“如鸡子大”,大约为50 g[11],而麻黄用量则分别为六两和四两,即麻黄用量大于石膏,意在重用麻黄以发汗解表为主,石膏清热为辅。而《古今录验》续命汤中麻黄和石膏等量使用,且石膏用量相对于前4方为最少(三两),由此可知《古今录验》续命汤表寒和里热均较轻。

3.3 杏仁配伍夏姜辛味,重在温化痰饮

《伤寒杂病论》中杏仁、半夏、干姜、细辛、五味子同时配伍的经方有厚朴麻黄汤、小青龙汤去麻黄加杏仁汤、苓甘五味姜辛夏杏汤和苓甘五味姜辛夏杏加大黄汤,症状见“咳嗽”“心下有水气”“其人形肿”等症,病机为痰饮水湿内停,故配伍半夏、干姜、细辛、五味子温化痰饮。其中,厚朴麻黄汤和小青龙汤去麻黄加杏仁多见痰饮犯肺的证候,比如“咳而脉浮”“发热而咳”“或喘”,故用干姜、细辛、五味子温肺化饮,降逆止咳平喘;而苓甘五味姜辛夏杏汤和苓甘五味姜辛夏杏加大黄汤多见“冲气即低”“胸部咳满”“冒者必呕”“其人形肿”等气机上逆,痰饮上犯的证候,故除了配伍干姜、细辛、五味子、半夏温肺化痰蠲饮外,常常还配伍茯苓,半夏、茯苓、杏仁相配,燥湿化痰,降逆止咳,使痰饮从小便排出,从而达到气机调,痰饮除的目的。

3.4 杏仁配伍人参芎归,重在益气养血

《伤寒杂病论》中杏仁与人参、川芎、当归同时配伍者,有两首经方,分别是《古今录验》续命汤和薯蓣丸,主治证候见“虚劳诸不足,风气百疾”“冒昧不知痛处,或拘急不得转侧”,病机为气血亏虚,气虚血滞,风邪侵犯,“两虚相得”,故用人参、川芎、当归益气养血,补气行血,从而达到“血行风自灭”之效。《黄帝内经》有云“劳者温之,损者温之”,故两方均配伍干姜、桂枝,合人参、川芎、当归,共奏益气养血,温经通络,温养劳损之功。因此,对于虚劳类疾病,应当选用人参、当归、川芎、桂枝、干姜等温补气血的药物治疗,这也为后世医家运用温补法治疗虚劳类疾病奠定了基础。

4 结语

《伤寒杂病论》是中医四大经典之一,在中医临床上有举足轻重的地位,如何“传承精华,守正创新”是临床医生常思常新的一个话题。本文从单药杏仁入手,探索杏仁在《伤寒杂病论》中的应用和配伍规律,由点到线,从线到面,贯穿《伤寒杂病论》中运用杏仁的“理、法、方、药、量、炮制”等多个层面,是挖掘中医典籍之精华的一种有效方法和途径。而提炼出的这些应用和配伍规律也是临床安全有效、灵活运用杏仁的津梁,值得进一步推广运用。