一场聚众讨论的隐秘心事

卢乙莹

意大利作家奥里亚娜·法拉奇的自传体小说《给一个未出生孩子的信》,以第一人称“我”为视角,记叙了当代一个未婚先孕的女人对腹中胎儿的喃喃自语。法拉奇是一位享誉世界的战地记者,作者的生平与个性使得该小说在女性生育的一般议题之外,还探讨了包括生命、权利与正义在内的多个社会议题,凝结着理性思辨的智慧。

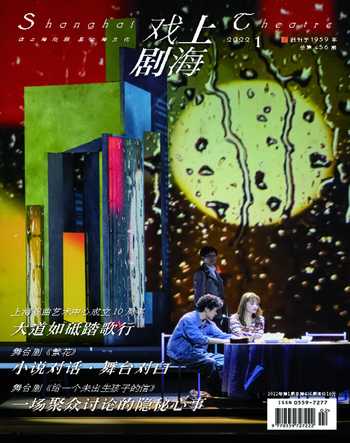

由周可领衔改编、执导的同名舞台剧《给一个未出生孩子的信》(以下简称《信》),用三面洗练的白帘将剧场打造成一个似产房又似卧室的私密空间,在手碟演奏的空灵与静谧中,导演用娴熟自如的舞台语言为观众建构了一个全新的心理空间,在那里,与他们分享了这段与腹中胎儿对话的心事。

多种艺术语言构成的多方位舞台形象

三面白帘作为舞美,干净、多义。时而拉开作为客厅、餐厅、书房、工位,时而合起作为一个虚实相交的内部空间,如脑海、心田或子宫深处。在这里,“我”向观众展示自己的生活片段,同时袒露自己的一切心声。

生命,是《信》的核心议题。生命从哪开始?生命如何战胜虚无?生命的权利来自于谁?小说没有给出确定的答案,戏亦然。戏也不解答,戏只呈现。演员的肢体创造出多种或实或虚的舞台形象。花苞样的胚胎、漂浮不定的心绪、生命个体间的冲撞交融,都由肢体演绎。肢体表演是去舞蹈化的,没有重建意象,只还原了肢体本身。有一段三个演员在沙发上互相缠绕的戏,与其说是三个“自我”在交流,莫不如说是一个混乱、流动的整体,如同生命本身。

原著关于权利与正义的讨论通过四则童话展现:女人与花、富人与巧克力、小女孩与明天、女人与月尘。四个童话中的女主角,都在期待一个美好的事物,而得到的真相却截然相反,或肮脏不堪,或化作虚无。黑色童话是女人对未出生孩子的残酷教育,也是人对世界的追问:那些拥有权力的人所拥有的权利,是否是正当的?

《信》的多媒体画面创造了舞台上想象空间的形象,其画风绚丽、奇诡,暗示想象中的一切美好希望都包含着令人难以直视的失望真相。胚胎流产后的一场戏,舞台慢慢浸没于深蓝色的灯光中,整个剧场像混沌的海洋,又像浩瀚的太空,角色、演员、舞台、观众都慢慢消失于蓝色,唯有一个暖白色的光球在温柔流动,是胚胎,也是希望。

手碟演奏建构了整出戏的听觉形象,神秘、现代,宛如深不可测的宇宙,似即兴而作的旋律将观众带入悠长深沉的遐思当中。演奏区位于观众席与舞台的连接处,乐者和乐器四周有淡淡的轮廓光,似路人的旁观,又似某种高维视角的俯瞰。音乐的能量充盈于剧场中,没有煽情,只有陪伴。原著里意识流般的喃喃自语,在《信》中不仅化作台词,更化作了由肢体、画面、灯光、音乐共同构建的多方位舞台形象。

多重扮演带来的多维叙事

《信》的三位女演员同时饰演一个角色“我”,又在不同场面中分饰小女孩、医生、朋友、男人等角色,因而一个演员在舞台上拥有三重身份:自己、主角、其他角色,构成了现场的多维叙事。三人同饰一角,其意图并非剧作中常见的“不同时期自我对话”,而是“皆为此时此刻的我”。在戏剧进行的过程中,“我”与“我”之间并不对话,只有演员肢体的交缠。

观众观剧时,可以看到原著的第一人称叙事,即“我”的自语,又可以看到“我”与不同人之间的对话叙事,还可以看到三个不同演员“自我”的叙事。由于三人的“自我”不同,观众却需要在假定性的前提下把她们看作同一个人,因此会产生“跳戏”的感受。这种“跳戏”与今天观众习以为常的打破“第四堵墙”不太一样,因为演员仍在饰演“角色”,只不过是让观众在与其他演员的对比差异中看到她们的“自我”而不加掩藏,因此,观众获得了一种新的感受,即三个女演员在舞台上讲述一段属于自己的心事,只不过,这段心事恰好与另外两个女人重叠了。这种重叠,将观演之间的心理距离无限拉近。因为重叠的可能不仅是演员,也可能是观众自己。

一方与观众私语的心理空间

“除了那固定的演出空间,还有一种存在于演员与观众心中的心理空间,剧作家……承担起缩小乃至于消除观众同演员的距离这份义务,这就接触到了現代戏剧的剧作法……导演和演员总受到剧场的空间的制约,但倘若动用起心理空间乃至于心理时间的话,在同观众交流的时候便又可以大显一番身手。这都是现代戏剧艺术要探索的新的课题。” ① 高行健所说的“现代戏剧”,即小剧场实验戏剧。他强调从编、导、演各个角度探索舞台同观众的交流,拉近观演距离。

今天的我们为什么仍然需要戏剧?因为我们需要即时的、生命个体间的真实交流。当演员将排练的重复带到剧场进行再现时,“再现一词便不再把演员与观众、表演与公众分割开来;它包罗了这二者:对一方来说是现在的,对另一方也是现在的。观众也要经历一种变化”。②

《信》为观众创造了这样两种空间:聚众的剧场空间、私密的心理空间;《信》的观众经历了这样一种变化:他们和台上的女人们一起,对权利与正义进行拷问,对生命与尊严进行求索,最后与那个跟自己有关的生命做了告别;《信》将演员的“自我”做故意展示,让观众看到了真实的生命个体,去猜想、联想那些不与人说的喃喃心事——《信》具备了现代戏剧的品格:尖锐、直接、即时。

观戏时,也有不满足。比如结尾处突如其来的撕裂与纷纷落下的球,它们像一双粗暴的大手,一把推开了无限走近的观众,将他们从自己的心理空间中揪出,显然破坏了这场心事的诉说,也许是导演刻意为之;再比如原著中孩子的最后表白,是生命主体的有力发声,帮助主角完成了重要的情绪转折,但这个转折在《信》的舞台上似乎缺乏强调。或许,也是导演的刻意为之。

不过,这并不重要。因为,观众在这里已经经历了一场聚众讨论。他们在剧场的黑暗中落泪,在安福路的月色里思考,刚刚那些隐秘的心事,只有自己知晓。

(作者为上海戏剧学院在读博士研究生)

注释:

①高行健著,《对一种现代戏剧的追求》,北京:中国戏剧出版社,1988年8月,第13页。

② [英]彼得·布鲁克著,《空的空间》,邢历等译,北京:中国戏剧出版社,2006年12月,第154页。