小麦受不同虫态玉米象危害后其全麦粉馒头挥发性物质的变化

张玉荣,钱冉冉

河南工业大学 粮油食品学院,粮食储藏与安全教育部工程研究中心,粮食储藏安全河南省协同创新中心, 河南 郑州 450001

由小麦全籽粒加工而成的全麦粉既保留了胚芽与麸皮、提高了小麦的利用率,又增加了社会效益。全麦粉含有丰富的维生素、膳食纤维、多种矿物质元素以及多酚、黄酮等功能性成分,具有降血脂、抗氧化和抗癌等生理功能,所以越来越受消费者的青睐[1-3]。但在储藏过程中小麦极易受蛀蚀性害虫侵害从而导致储粮损失和品质劣变,其中,小麦对玉米象的侵害最为敏感[4]。玉米象是中国储粮的头号害虫,其产卵于粮粒内部,产卵后分泌黏性物质封闭产卵孔形成“卵塞”使人难以察觉,之后卵在粮粒内部发育至成虫羽化而出,对粮食的数量和质量产生一定的影响,且其分泌物也可能会对人体产生一定的危害[5-6]。

馒头是中国北方的传统主食,当前人们对于馒头的外观、品质和安全提出越来越高的要求[7]。风味是消费者感知到的食品首要属性之一,馒头品质与小麦品质有显著的正相关关系[8]。目前对害虫侵害后小麦品质变化的研究多集中于质量指标[9-10]、营养组分[11-12]及加工品质[13-14]等,对于小麦被害虫蛀蚀后挥发性化合物的变化也有一定的研究。通过检测谷物挥发性化合物快速判定其品质受到人们的日益重视[15]。粮食挥发性成分与粮食品质有很好的相关性且可作为粮食储藏过程中品质劣变的早期指标[16],储粮害虫在生长代谢和取食过程中会产生特定的挥发性化合物,同时,气体可在粮食籽粒间进行良好地扩散和传导[17]。黎天天[18]研究发现具有刺激性气味的有害物质十二烷和十三烷均在被玉米象侵害后的小麦样品中检测到。玉米象的排泄物和尸体也会污染谷物,并释放令人厌恶的挥发性成分,严重影响消费者的购买欲望[16,19]。

关于小麦受玉米象侵害后其全麦粉馒头挥发性成分和含量变化少有报道。作者以不同虫态玉米象侵蚀小麦后的全麦粉馒头为研究对象,采用顶空固相微萃取-气质联用技术分析小麦受不同虫态玉米象侵害后对其全麦粉馒头挥发性化合物种类、成分及相对含量的影响,为小麦储藏过程中玉米象发生后其食用品质的变化及安全评价提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

小麦:郑州直属库2021年新收获的混合小麦。

试虫:在河南工业大学培养室培养数代的广州玉米象(Sitophiluszeamais)。饲养环境温度(29±2)℃,相对湿度(75±5)%。

1.2 仪器设备

LDO-101-1电热鼓风干燥箱:上海龙跃仪器设备有限公司;LRHS-300-Ⅲ恒温恒湿培养箱:上海跃进医疗器械有限公司;TDW-4000大容量低温连续式旋风磨:北京同信天博科技发展有限公司;SZM-10和面机:广州旭众食品机械有限公司;JMTD-168/140实验压片机、JXFD-7醒发箱:北京东孚久恒仪器技术有限公司;50/30 μm DVB/CAR/PAMS萃取纤维萃取头:美国supelco公司;QP2010 Ultra气质联用仪:日本岛津公司。

1.3 试验方法

1.3.1 小麦样品的制备

去除小麦中砂石和秸秆等杂质并挑去其中的不完善粒后清洗,置于60 ℃烘箱烘至水分含量不高于13%时全部置入-80 ℃冰箱中冷却处理72 h,以除去可能存在的储藏物害虫。取出小麦恢复至室温后将其水分调至(13.0±0.5)%,备用。

1.3.2 试虫的准备

将培养试虫的所有用具清洁干净并消毒后置于60 ℃烘箱中烘干,取出冷却至室温。取2 000 mL聚乙烯罐,在罐内上方均匀涂上聚四氟乙烯以防止害虫逃窜,将小麦和适量试虫在(29±1) ℃和 RH(75±5)%的恒温恒湿培养箱中培养。3 d 后将成虫筛出,过筛小麦放回原罐中继续培养30 d 左右,将得到的成虫筛出,重复上述步骤直至获得足够数量且虫龄基本一致的试虫进行试验。

1.3.3 试虫侵害试验

取8个洗净烘干的2 000 mL聚乙烯瓶,编号1—8号,盖子上均用大头针扎小孔以便害虫能进行正常的生理活动。每瓶装入1 kg 制备好的小麦,8个样品瓶被分为4组,分别为卵期样品组、幼虫期样品组、蛹期样品组和成虫期样品组,每组的2瓶一个为试验组即接入8 000头左右虫龄一致的玉米象成虫,另一个为试验对照组即不接入害虫且与试验组取样时间相同。全部置于恒温恒湿培养箱(30 ℃±1℃, RH 75%±5%)中培养。3 d后,将4组中的试验组瓶中玉米象全部筛出,过筛小麦重新放回原样品瓶中继续培养。按照文献[13]中的取样方式分别在第5、19、26天时取出第1、2、3组进行后续试验,第4组成虫期样品组的取样方式:当瓶中有成虫爬出后,每天定时筛出成虫,直至瓶中不再有成虫爬出则得到成虫期样品,取出第4组开始后续试验。

1.3.4 全麦粉馒头的制作

取样后的小麦经磨粉机直接粉碎后得全麦粉,过80目筛,4 ℃静置24 h后用于全麦粉馒头的制作。全麦粉馒头制作方法参照GB/T 20571—2006《小麦储存品质判定规则》中附录 A 小麦蒸煮品质评定试验方法。汽蒸结束后关火,等待5 min后开盖取出,用干纱布盖上馒头冷却至室温后进行挥发性化合物的测定及感官评分。

1.3.5 挥发性化合物的测定

取全麦粉馒头芯3 g于30 mL顶空瓶中,拧紧瓶盖。在60 ℃水浴锅中平衡30 min,将已经老化好的固相微萃取针头插入样品瓶中,萃取30 min后立刻将萃取针头插入气相色谱仪进样口,在250 ℃下解析5 min后开始分析。气相色谱质谱条件参考文献[20]。

1.3.6 全麦粉馒头的感官评定

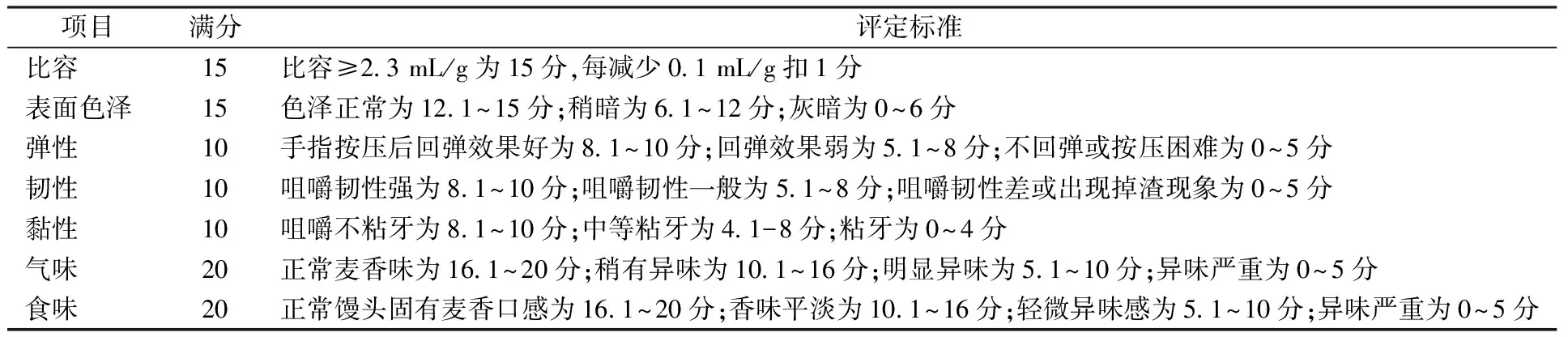

感官评定参考GB /T 17320—2006,评定标准见表1,其中,比容的测定参照文献[21]。

1.4 数据处理

GCMS数据由岛津软件系统处理,挥发性成分的定性由计算机检索与 NIST08 标准质谱库匹配得到,结合化合物匹配度、保留时间等信息统计匹配度大于80%的挥发性成分作为鉴定结果,化合物的相对含量按照峰面积归一化法得出。采用SPSS进行主成分分析,使用 Origin 2018 作图。

2 结果与讨论

2.1 小麦受不同虫态玉米象侵害后其全麦粉馒头挥发性化合物及相对含量

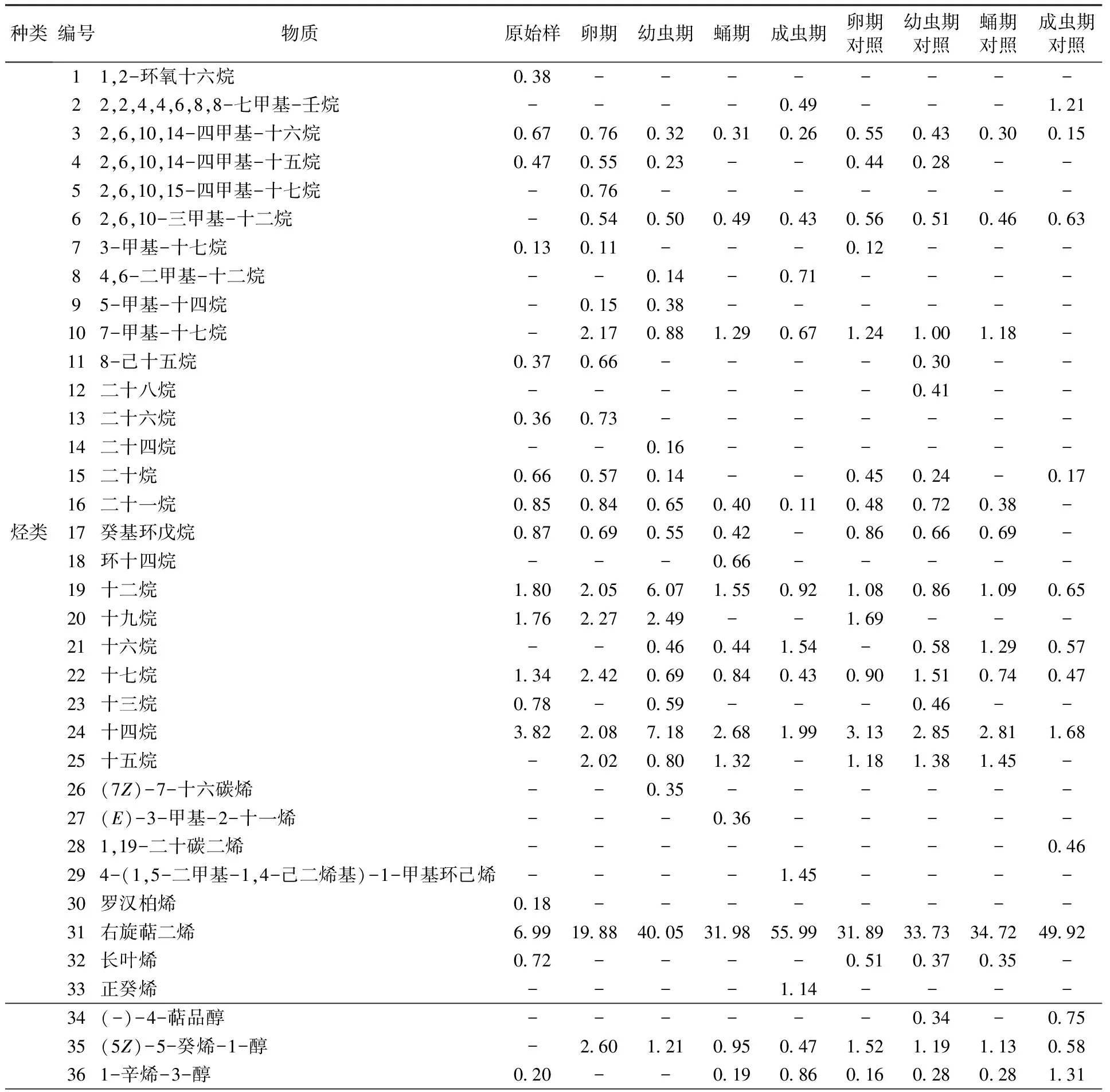

9组样品制成的全麦粉馒头中共定性出79种挥发性化合物成分,详见表 2。其中包括15种醇类、15种醛类、7种酯类、6种酮类、33种烃类和3种杂环类化合物。馒头中挥发性物质的来源主要有面粉中的挥发物、发酵过程中微生物及相关酶的作用下产生的风味物质和馒头在蒸制过程中产生的香味物质[22]。其主要为醇类、醛类和酯类物质,因具有特殊的香气,对馒头风味的贡献最大[23]。

表1 馒头的感官评定标准Table 1 Sensory evaluation criteria of steamed bread

表2 全麦粉馒头挥发性化合物及其相对含量Table 2 Volatile compounds and their relative content of whole wheat steamed bread %

续表2

2.1.1 烃类物质

小麦本身烃类物质相对含量较高,所以全麦粉馒头中检出的烃类物质应主要来源于小麦本身[18]。虽然检出的烃类物质数量及相对含量较高,因烃类物质阈值较高不具有风味活性,所以对馒头的风味影响较小[24]。由表2可知,2,6,10,15-四甲基-十七烷仅在卵期全麦粉馒头样品中检出,(7Z)-7-十六碳烯仅在幼虫期全麦粉馒头样品中检出,环十四烷、(E)-3-甲基-2-十一烯仅在蛹期全麦粉馒头样品中检出,正癸烯、4-(1,5-二甲基-1,4-己二烯基)-1-甲基环己烯仅在成虫期全麦粉馒头样品中检出。长叶烯仅在未受玉米象感染的原始样品与对照组样品中检出。十二烷的相对含量随着玉米象的生长发育先增加后减小并均高于相应对照组,这与黎天天[18]的研究结果相似。烃类物质中相对含量最大的为不饱和烃类右旋萜二烯,随着玉米象从卵期发育至成虫爬出,相对含量从19.88%增大至55.99%,成虫期样品较相应对照组增加了12.16%,不饱和烃类物质的增加表明品质的不稳定性增加[16]。

2.1.2 醇类物质

由表2可知,原始全麦粉馒头样品中仅检测出5种醇类物质,随着玉米象的生长发育和对照组储藏时间的延长,醇类物质的检出种类均增多,2,4,7,9-四甲基-5-癸炔-4,7-二醇仅在成虫期全麦粉馒头样品中检出,十三醇仅在幼虫期全麦粉馒头样品中检出,3,7,11-三甲基-1-十二醇仅在蛹期全麦粉馒头样品中检出,因相应的储藏对照组与原始样品中均未检出这些物质,所以可以认为其可能是由玉米象的生长发育而带来。反-5-癸烯醇仅在卵期、幼虫期和蛹期全麦粉馒头样品中检出,但在成虫爬出后的成虫期全麦粉馒头中未检出,说明其可能是由玉米象虫体的存在带来的物质。1-辛烯-3-醇的相对含量随着玉米象的生长发育和对照组储藏时间的延长而增大,其是由脂肪氧化酶氧化花生四烯酸生成[25],说明玉米象发育至成虫爬出后,脂肪氧化程度加深且此时全麦粉馒头开始产生异味[26]。

2.1.3 醛类物质

醛类是馒头挥发性物质的重要组成成分,可能是脂肪氧化酶水解氢过氧化物及亚油酸等所生成的产物[27],因其阈值较低,对风味的形成起重要作用[28]。由表2可知,十三醛仅在卵期全麦粉馒头样品中检出,(2Z)-2-庚烯醛、庚醛和辛醛仅在成虫期的全麦粉馒头样品和对照组中检出,而庚醛和辛醛均具有刺激性和不愉快的脂肪气味[27]。肉豆蔻醛和十二醛仅在原始样品和对照组样品中检出,受不同虫态玉米象侵害的全麦粉馒头中均未检出。说明玉米象的侵害也会导致一些全麦粉馒头原有的挥发性物质消失,这与Giunti等[29]的研究结果相似。椰子醛相对含量在玉米象整个发育阶段的全麦粉馒头中逐渐下降并在成虫期样品中降至最小值0.44%,且低于相应对照组,所以在玉米象发育至成虫爬出时,全麦粉馒头的麦香味减弱甚至可能产生刺激性异味[16,21]。

2.1.4 酯类物质

酯类物质能够给予馒头酯香气味,一般是在醒发过程中酸与醇发生反应进一步形成的[24]。由表2可知,酯类物质中(Z)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯酸甲酯仅在成虫期玉米象侵害小麦后的全麦粉馒头中检出,棕榈酸乙酯的相对含量随着玉米象由蛹期发育至成虫爬出而减少且均低于相应对照组,其他酯类较对照组样品变化不明显。癸酸乙酯具有持久的椰香味[30],但其只在原始样品、卵期对照及幼虫期对照样品中检测到,被害虫侵害后的小麦制成的全麦粉馒头中均未检出,表明虫蚀小麦制成的全麦粉馒头存在香气物质减少的情况。

2.1.5 酮类物质

由表2可知,酮类物质中2,6-二甲基-2,6-十一碳二烯-10-酮仅在幼虫期样品中检出,2,15-十六烷二酮和6,10-二甲基-5,9-十一双烯-2-酮仅在无玉米象侵害的对照组样品中检出,2-(1-环戊-1-烯基-1-甲基乙基)环戊酮随着玉米象的生长发育呈减少趋势,且除卵期外其相对含量均小于相应对照组样品。

2.1.6 杂环类物质

由表2可知,9组全麦粉馒头样品中共检出3种杂环类物质。其中,2-正戊基呋喃是亚油酸的氧化产物,可作为粮食异味的关键标记物[31],其含量随着玉米象的生长发育而升高,且在成虫期全麦粉馒头样品中的相对含量增大至11.89%,高于相应的对照组,说明此时全麦粉馒头异味逐渐明显。2-丁基四氢-呋喃仅在卵期、幼虫期和蛹期的对照组中出现且相对含量随着时间的延长而降低。4-乙烯基-2-甲氧基苯酚的相对含量随玉米象生长发育呈降低趋势且均低于相应对照组。

2.2 小麦受不同虫态玉米象侵害后其全麦粉馒头挥发性物质种类及相对含量的比较

小麦受玉米象侵害后其全麦粉馒头挥发性化合物的不同种类及相对含量检测结果如图1所示。由图1可知,受玉米象侵害后的小麦制成的全麦粉馒头挥发性物质中除烃类及杂环类物质外,其余各类物质相对含量大都低于原始全麦粉馒头样品。随着玉米象的生长发育,全麦粉馒头中烃类物质相对含量呈上升趋势,成虫期全麦粉馒头样品中烃类物质相对含量增至最大值66.13%,是原始样品的3倍左右。但多数烷烃风味阈值较高,对整体风味贡献不大[32],而烯烃类在一定条件下形成醛和酮,会对风味产生一定影响[33]。醇类物质相对含量在玉米象发育至卵期时达到最大值25.55%,但随着玉米象在小麦籽粒中从卵期发育至成虫爬出,其相对含量呈逐渐降低趋势。醇类物质是形成小麦香气的重要化合物,通常具有花香、植物香,其含量的减少说明成虫期玉米象爬出后的小麦制成的全麦粉馒头不再有令人愉悦的芳香[34-35]。醇类物质中的直链饱和醇的阈值较高,对风味影响较小,但其可与脂肪酸进一步反应形成酯类进而间接影响全麦粉馒头的风味[32]。除烃类物质外,玉米象的侵害对全麦粉馒头醛类物质的影响最大,随着玉米象的生长发育,醛类物质相对含量从31.37%下降至16.89%。这与张玉荣等[16]的研究结果相似,可能是因为玉米象的侵害导致小麦开始发热霉变所致。因醛类物质阈值较低,所以对馒头的风味影响较大。醛类异味物质的产生主要源自脂肪酸在脂肪氧化酶、脱氢酶等酶类的作用下生成的C6及C9的羰基化合物[36]。酯类、酮类相对含量呈现波动变化且在成虫期样品中相对含量最低,酮类物质大多来自脂肪氧化和美拉德反应,其阈值较高,一般认为对风味贡献不大[37]。杂环类物质相对含量呈现增大的趋势,其中成虫期样品中杂环类物质相对含量比原始样品高出9.01个百分点,这是因为2-正戊基呋喃相对含量增大所致。

挥发性化合物种类图1 全麦粉馒头挥发性化合物种类和相对含量的比较Fig.1 Types and relative content of volatile compounds in whole wheat steamed bread

2.3 小麦受不同虫态玉米象侵害后其全麦粉馒头挥发性化合物主成分分析

主成分贡献率越高,则对原始多指标信息的反映效果越好[38]。由图2a可知,第一主成分的贡献率为61.3%,第二主成分的贡献率为23.6%,前两个主成分(64种化合物,化合物编号见表2)的总贡献率为84.9%,大于80%,说明前两个主成分能够较好地反映原有数据信息。在得分图中,样品之间越接近,表明样品的挥发性成分越接近,反之样品之间距离得越远,表明其挥发性成分差异越显著。由图2a可以看出,受不同虫态玉米象侵害后的卵期、幼虫期、蛹期和成虫期4类样品有不同程度的分散,且不同样本之间并没有任何重叠,表明不同虫态玉米象侵害小麦后其全麦粉馒头的挥发性成分出现显著差异。

因子载荷图可以反映出每个变量在得分图上的贡献[39]。结合图2a、图2b可知:2-正戊基呋喃(78)、1-辛烯-3-醇(36)、(2Z)-2-庚烯醛(49)、反-2-辛烯醛(51)在主成分图中与成虫期全麦粉馒头样品均在第二象限且位置较近,说明其可作为成虫期全麦粉馒头的特征性挥发性物质;3,7,11-三甲基-1-十二醇(38)、环十四烷(18)、(E)-3-甲基-2-十一烯(27)在主成分图中与蛹期全麦粉馒头样品位置较近,说明其可作为蛹期全麦粉馒头的特征性挥发性物质;十四烷(24)、二十四烷(14)、(7Z)-7-十六碳烯(26)、亚硫酸十二烷基己酯(69)、十三醇(45)、十三烷(23)、2,6-二甲基-2,6-十一碳二烯-10-酮(74)在主成分图中与幼虫期全麦粉馒头样品位置较近,说明其可作为幼虫期全麦粉馒头的特征性挥发性物质;反式-2-壬烯醛(53)、(5Z)-6,10-二甲基-5,9-十一二烯-2-酮(71)在主成分图中与卵期全麦粉馒头样品位置较近,说明其可作为卵期全麦粉馒头的特征性挥发性物质。

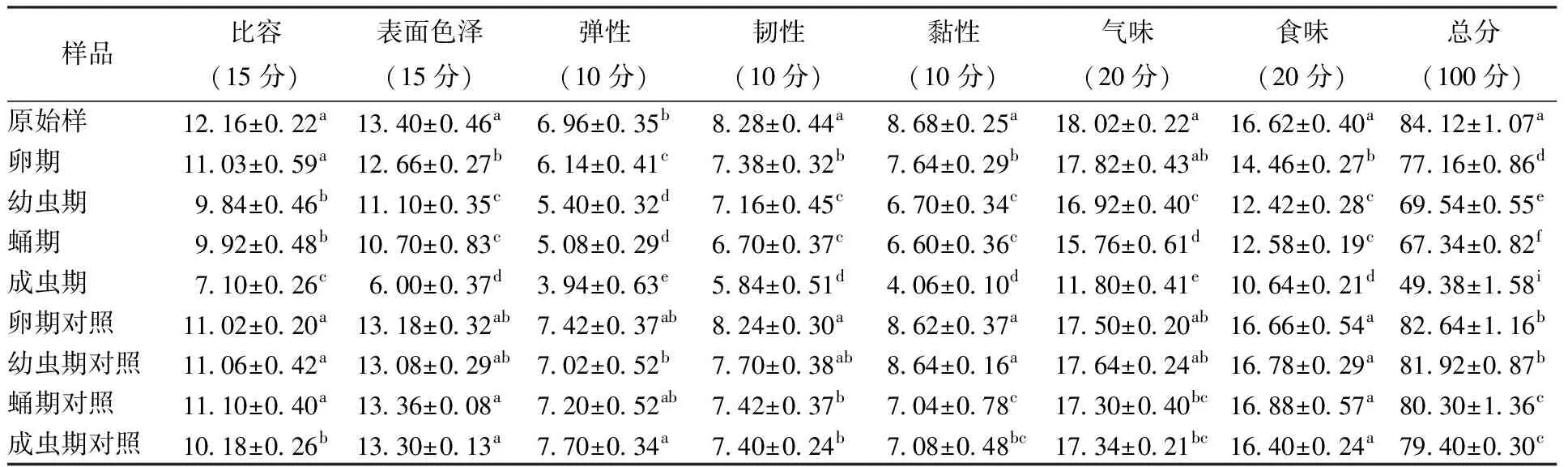

2.4 小麦受不同虫态玉米象侵害后其全麦粉馒头的感官评价

由表3可知,原始小麦样品制成的全麦粉馒头感官评分高达84.12分,随着玉米象的生长发育,感官评分也随之降低,成虫期样品感官评分仅为49.38分,相较其对照组下降了30.02分。其中,气味评分下降明显且在除卵期外的各虫期样品中均呈现显著性差异(P<0.05)。说明玉米象在小麦籽粒内发育到成虫爬出后,异味也变得尤为明显,与王海荣[12]的研究结果相似。异味的产生可能是玉米象的排泄物所致,也可能是制粉时虫体的存在导致。表面色泽、食味和黏性评分在成虫期样品中较原始样品分别下降了7.40分、5.98分和4.62分,并出现显著性差异。

注:b图中,编号2、29、37、42、47、48、49、54、62、64号化合物因载荷值相同而重叠;5、7、11、13、43、60号化合物因载荷值相同而重叠;14、23、26、45、69、74号化合物因载荷值相同而重叠;18、27、38号化合物因载荷值相同而重叠。图2 不同虫态玉米象侵害小麦后其全麦粉馒头挥发性化合物主成分分析Fig.2 Principal component analysis of volatile compounds in whole-wheat flour steamed bread after different types of Sitophilus zeamais infested wheat

表3 全麦粉馒头的感官评价Table 3 Sensory evaluation of whole wheat flour steamed buns

3 结论

通过SPME-GC-MS技术从小麦被不同虫态玉米象侵害后所制全麦粉馒头的挥发性物质中共检出79种挥发性化合物,分别为33种烃类、15种醇类、15种醛类、7种酯类、6种酮类和3种杂环类化合物。不同虫态玉米象的侵害严重改变了全麦粉馒头的挥发性物质,贡献香气成分的醇类和醛类物质相对含量减少,杂环类物质中会带来异味的2-正戊基呋喃在成虫期玉米象爬出后的相对含量增大至11.89%,说明玉米象的侵害不仅会使全麦粉馒头的香气成分减少,还会使其产生异味,对全麦粉馒头的感官评价也证实了这一点。PCA结果显示不同虫态玉米象侵害小麦后全麦粉馒头的挥发性成分差异较明显并均有特征挥发性化合物检出,特征挥发性化合物也可以作为标志化合物体现出各虫期样品间的差异性。本研究探明了小麦受不同虫态玉米象危害后其全麦粉馒头挥发性成分的变化,并找出了各虫态玉米象侵害后全麦粉馒头的特征挥发性化合物,可以考虑以此预测虫蚀小麦品质的变化。