我国农村老年人生命终末期的居住安排与健康研究

——来自CLHLS 1998—2014年的证据

李 曼

(北京大学 国家发展研究院, 北京 100081)

根据经济学人智库(economist intelligence unit,简称EIU)发布的2015年度“全球死亡质量指数”报告,通过缓和医疗环境、人力资源、医疗护理可负担程度、护理质量和公众参与五个方面评估全球80个国家和地区的缓和医疗质量,英国高居榜首,而中国大陆仅排在第71位[1-2]。随着老龄化进程的加剧,我国已开始重视探索善终安宁事业的发展。2017年12月,原国家卫生和计划生育委员会确定北京市海淀区、上海市普陀区、河南省洛阳市、四川省德阳市、吉林省长春市为全国首批安宁疗护试点市(区)。2019年5月,在首批试点城市工作经验的基础上,国家卫生健康委员会将安宁疗护试点工作扩大至上海市全市及北京市西城区等共计71个市(区)。这表明,提高老年人生命终末期的生活质量与死亡质量已成为我国养老服务发展的一个重要课题。

国内外已有研究表明, 生命终末期的居住安排与健康状况对临终老年人的照料模式[3]、健康卫生服务利用、生活质量与死亡质量具有重要的影响[4-5]。 然而,目前鲜有基于大样本跟踪数据的实证研究来分析我国尤其是农村地区老年人生命终末期居住安排与健康状况之间的关系。 因此,本文的研究内容和贡献主要体现在: ①聚焦于研究农村老年人生命终末期的居住安排与健康状况, 有利于在城乡二元环境下把握农村生命终末期老年人的特点, 为发展符合农村实际的善终服务提供经验证据和政策参考; ②基于中国老年人健康影响因素跟踪调查(CLHLS)1998—2014年数据进行定量分析, 一定程度上弥补本文研究问题大样本实证研究的缺乏。

一、 文献综述

国内外学者对于老年人居住安排的相关研究有着较为丰硕的成果。就老年人居住安排偏好而言,国内外相关研究均显示,大部分老年人最偏好与子女居住,家庭仍是老年人获得照料与支持最主要的资源[6-8]。Zhu等研究发现与成年子女居住能够显著地提高老年人的主观幸福感[9], 王萍等通过一项12年的跟踪研究揭示多代或者隔代居住对老年人认知功能的下降具有减缓作用[10]。然而,任强等研究发现不论是否与子女居住,丧偶或者配偶不同住的老年人抑郁程度均较高,幸福感较低[11]。就居住地而言,刘金华等基于生命历程的视角,通过实证研究发现农村有外出务工经历的低龄老年人或者子女有外出务工经历的老年人更加偏好到城市或城镇城郊居住[12]。

影响老年人居住安排及其变化的因素复杂多样。Hays提出了“生命终末期居住安排变化理论分析框架(a theoretical model of the antecedents and sequelae of living arrangements in late life)”。该理论框架将相关影响因素分为诱发因素(triggers factors)和环境因素(contextual factors)两大类。前者包括推力因素(生病、丧偶、地震等)和拉力因素(气候、舒适性、归属等);后者包括内生因素(人口特征、早期经历、身体和精神健康等)和外生因素(机构、社区、宗教、公共政策等)[5]。Hays认为老年人的居住安排期望与偏好均受到这些因素的综合影响。宁满秀等结合中国农村的实际,对Hays的分析框架作了本土化的修订,认为老年人晚年的生活事件(如健康恶化、突然摔倒等)或环境变化(如地震、洪水等)是促进老年人居住安排发生改变的主要因素[13]。

居住安排与健康的关系是学术研究的一个重点议题。老年人随着年龄的增长,患有慢性病、认知障碍及失能的风险较高,从而导致他们缺乏维持独立生活的能力[14]。因此Zimmer认为健康与高龄老年人的居住安排变化密切相关,其中失能是影响高龄老年人居住安排变化最显著的因素[15]。 由于居住安排与健康都是内生性变量,二者之间的互为因果关系一直是学术界争论的焦点。因此,目前学术界尚未就二者关系影响的方向得出一致的结论。

综上所述,目前鲜有研究关注中国农村生命终末期老年人的居住安排及其变化,也缺乏将居住安排与生命终末期的健康状况相结合的分析。因此,结合本文的研究问题,在已有相关研究的基础上提出如图1所示的实证分析框架。围绕分析框架,本文试图回答两个问题:第一,中国农村老年人生命终末期居住安排的特征及其变化;第二,中国农村老年人生命终末期的居住安排与健康之间的关系。

图1 实证分析框架

二、 数据处理、 变量选择与分析策略

1. 数据处理

本文的数据来源于1998—2014年中国老年人健康影响因素跟踪调查(CLHLS),该项目由北京大学曾毅教授主持。CLHLS调查由存活问卷与死亡问卷两部分组成。存活问卷自1998年基线调查开始,主要由老年人本人回答,主要内容包括:老年人及家庭基本情况、社会经济背景、健康状况、性格特征、生活方式、照料成本与生活质量等信息;自1998年后,还继续跟踪访问在每两次调查期间去世老年人的信息。死亡问卷主要由已故老年人家属进行回顾性的回答,主要内容包括:死亡时间与死因、健康状况、居住安排与环境、临终照料与健康卫生服务利用、去世前的生活质量及经济状况等信息[4,16-17]。

本文将2000—2014年CLHLS所有去世老年人家属调查数据与该去世老年人生前所接受的最后一次调查数据进行匹配。将老年人生前最后一次调查数据称为“基期”数据,家属调查数据称为“生命终末期”数据。如图2所示,CLHLS已收集了6期死亡数据,共计26 327名死亡老年人的信息,其中纳入本文分析的农村样本为15 374名(占比约58%)。

2. 变量选择

根据研究问题和分析框架,本文变量选择分为如下三组:居住安排、健康状况、人口统计学及社会经济地位。各变量的测量和统计分析结果见表1。

图2 分析样本

居住安排。基期和生命终末期的居住安排都分为:独居、与配偶居住、与(孙)子女居住、在机构居住、与他人居住。其中基期的居住安排根据存活老年人问卷问项“您目前和谁一起居住”汇总得到。生命终末期的居住安排根据过世老年人家属问卷问项“临终前一年主要居住方式”得到。

健康状况。基期的健康状况测量包括日常生活能力ADL、认知功能和慢性病情况。ADL的测量包括六个问项:您吃饭/洗澡/穿衣/如厕/室内活动/大小便控制是否需要帮助?答项按需要帮助的程度不同分为:不需要、部分需要和完全需要。在本文的分析中,ADL被处理成二分类变量,部分需要和完全需要合并为“需要”并赋值为1,“不需要”为一类并赋值为0;根据国内外文献,若6项ADL测量有任何一项需要帮助,则认为存在日常生活能力障碍。认知功能在CLHLS调查中采用简易智力状态检查量表进行测量,本文参考已有研究将MMSE得分低于18分的定义为认知障碍[18],将其处理成二分类变量,存在认知障碍的赋值为1,反之赋值为0。

表1 主要变量的统计分析

慢性病变量根据问项“您患有以下哪些慢性病”得到,1998—2011年CLHLS 6期问卷的慢性病选项不一致,6期问卷中都有的慢性病包括高血压、糖尿病、心脏病、脑血管疾病、支气管炎、肺结核、白内障、青光眼、癌症、前列腺疾病、胃溃疡、帕金森病、褥疮等13项;若老人回答有任何一种慢性病则该变量被赋值为1,反之则为0。

生命终末期的健康状况主要包括日常生活能力和卧床不起两个变量,之所以没有考虑生命终末期的慢性病情况,是因为在CLHLS 2005年的家属问卷中没有相关问项。与基期相同,ADL被处理成二分类变量;卧床不起在死亡问卷中通过问项“老人去世之前是否卧床不起”测量,是赋值为1,否赋值为0。

人口统计学及社会经济地位根据基期老年人的情况获得。人口统计学变量包括:年龄(连续型变量),性别(二分类变量,女=1,男=0),民族(二分类变量,少数民族=1,汉族=0),子女数量(连续型变量)。社会经济地位变量包括:教育程度(二分类变量,接受过教育=1,未接受教育=0),职业(二分类变量,从事农业=1,从事非农职业=0)。另外,本研究根据老年人生命终末期婚姻状态将老年人分为有配偶和无配偶。婚姻状态被处理为二分类变量:有配偶=1,无配偶(丧偶、离异、未婚)=0。

3. 分析策略

围绕分析框架,本文的实证分析将分三部分进行:

(1) 应用描述性统计分析基期与生命终末期农村老年人的居住安排情况。通过交叉表呈现两期的居住安排分布情况。

(2) 应用多元Logit回归模型分析农村老年人基期健康状况对生命终末期居住安排的影响。根据农村老年人生命终末期的婚姻状态,样本被分为有配偶和无配偶,分别进行讨论。借鉴Zimmer等的做法,假设有配偶的老年人不存在独居,而无配偶的老年人不存在与配偶居住的情况[19]。由于与他人同住和在机构居住的样本量较少,因此本文对于有配偶的老年人,其居住安排被分为与配偶居住、与(孙)子女居住、与他人居住或在机构居住三类。对于无配偶的老年人,其居住安排被分为独居、与(孙)子女居住、与他人居住或在机构居住三类。对每两类居住安排进行了预测效果的对比。在回归模型中,分别将独居(或与配偶居住)、与他人居住或在机构居住作为参照组。模型1将生命终末期的某一居住安排相对于参照组的概率作为被解释变量,将基期的健康状况作为解释变量,基期的相关人口统计学及社会经济地位变量作为控制变量。模型2在模型1的基础上加入基期的居住安排作为控制变量。

(3) 采用双变量Probit模型分析农村老年人生命终末期居住安排对健康状况的影响。如本文所述,生命终末期的健康状况用日常生活能力以及卧床不起两个变量测量。两者通常是相关的,如果对这两个被解释变量分别进行Probit建模,则可能损失效率,因此应用双变量Probit模型进行估计。主要解释变量是生命终末期的居住安排,控制变量则包括基期的健康状况、居住安排以及基期人口统计学及社会经济地位变量。

三、 实证结果分析

1. 农村老年人生命终末期的居住安排及其变化特征

表2显示了1998—2014年农村老年人基期和生命终末期的居住安排及其变化特征。其中,总共15 374例的样本中有3 608例(23.47%)发生了居住安排变化。超过3/4的农村老年人在基期和生命终末期保持相同的居住安排。这表明,生命终末期的农村老年人的居住安排相对保持稳定。在生命终末期,绝大部分的农村老年人都是与(孙)子女居住,比例高达77.77%。11.49%的农村老年人是独居状态,与他人居住及在机构居住的农村老年人较少,二者加起来不足4%。

表2 农村老年人基期和生命终末期的居住安排及其变化

从居住安排的变化状态来看,与(孙)子女居住是最为稳定的一类居住安排,仅有11.58%在基期与(孙)子女居住的农村老年人在生命终末期转移到其他的居住安排。其次为在机构居住的农村老年人,仅有13.11%发生变化。与之形成对比的是,89.53%的农村老年人在基期与他人居住、58.8%的农村老年人在基期独居,而49.29%在基期与配偶居住的农村老年人在生命终末期都转移到其他的居住安排。与(孙)子女居住也是其他居住安排在生命终末期转移最多的方向。分别有70.44%和51.57%在基期仅与他人居住或独居的农村老年人在生命终末期转移到了与(孙)子女居住。

表2呈现了农村老年人在生命终末期居住安排及其变化的三个特征:其一,总体上生命终末期老年人的居住安排形式相对集中和稳定,绝大部分生命终末期都是与(孙)子女居住;其二,在居住安排变化上,基期为独居或者与他人居住的老年人在生命终末期转移到与(孙)子女居住的特征和趋势较为明显,但是基期本身是在机构居住的老年人在生命终末期转换居住方式的比例较小;其三,从婚姻状态来看,生命终末期有配偶的老年人保持仅与配偶居住的比例大于转移到与(孙)子女居住。

2. 农村老年人生命终末期居住安排的影响因素分析

表3显示了在生命终末期农村老年人与(孙)子女居住而不是独居或与配偶居住的影响因素分析结果。在控制了基期的居住安排和其他控制变量后,对于生命终末期无配偶的农村老年人来说,基期存在日常生活能力障碍的在生命终末期更偏向与(孙)子女居住而不是独居(B=0.124,p<0.1)。对于生命终末期有配偶的农村老年人来说,基期患有认知障碍的在生命终末期更偏向与配偶居住而不是与(孙)子女居住(B=-0.337,p<0.05)。另外,本文发现对于生命终末期无配偶的老年人来说,年龄越大(B=0.010,p<0.05)、女性相对于男性(B=0.186,p<0.01)、少数民族相对于汉族(B=0.293,p<0.05)、从事农业(B=0.108,p<0.1)、子女数量越多(B=0.043,p<0.01)、基期有配偶(B=0.205,p<0.1)的更偏向与(孙)子女居住而不是独居。对于生命终末期有配偶的老人来说,年龄越大(B=0.031,p<0.01)、少数民族相对于汉族(B=0.887,p<0.01)更偏向与(孙)子女居住而不是与配偶居住。

表3 基于婚姻状态的农村老年人生命终末期居住安排的影响因素多元Logistic回归: 与(孙)子女居住vs.独居或与配偶居住

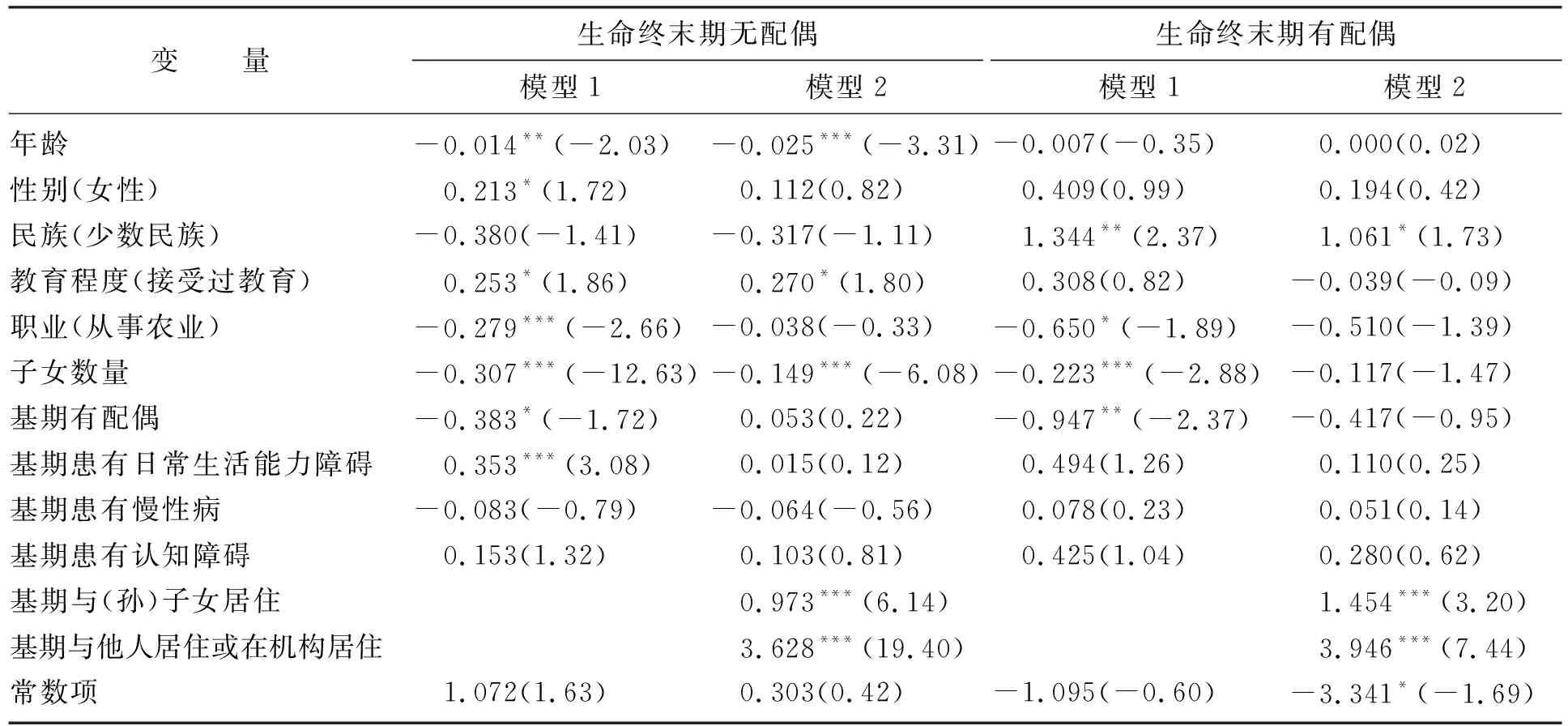

表4显示了在生命终末期农村老年人与他人居住或在机构居住而不是独居或与配偶居住的影响因素分析结果。在控制了基期的居住安排和其他控制变量后,健康状况对于老年人与他人居住或在机构居住还是独居或与配偶居住没有显著影响。回归结果还显示,对于生命终末期无配偶的老年人来说,年龄越小(B=-0.025,p<0.01)、接受过教育的(B=0.270,p<0.1)更偏向与他人居住或在机构居住而不是独居。

表5显示了在生命终末期农村老年人与(孙)子女居住而不是与他人居住或在机构居住的影响因素分析结果。在控制了基期的居住安排和其他控制变量后,健康状况对于老年人与(孙)子女居住还是与他人居住或在机构居住没有显著影响。回归结果还显示,对于生命终末期无配偶的老人来说,年龄越小(B=-0.035,p<0.01)、汉族(B=-0.610,p<0.05)、子女数量越少(B=-0.192,p<0.01)更可能与(孙)子女居住而不是与他人居住或在机构居住。

表4 基于婚姻状态的农村老年人生命终末期居住安排的影响因素多元Logistic回归: 与他人居住或在机构居住vs. 独居或与配偶居住

表5 基于婚姻状态的农村老年人生命终末期居住安排的影响因素多元Logistic回归: 与(孙)子女居住vs.与他人居住或在机构居住

3. 农村老年人生命终末期健康状况的影响因素分析

表6显示了农村老年人生命终末期居住安排对健康状况影响的实证研究结果。研究发现,独居或与配偶居住的老年人,相较于其他居住安排的,较少存在日常生活能力障碍。对于生命终末期无配偶的独居老年人更是较少存在卧床不起的现象。这表明基期保持独居的老年人,相对于与(孙)子女居住以及与他人居住或在机构居住的老年人,其日常生活活动能力更好,且较少可能存在卧床不起的情况。但是,基于生命终末期调查时基期独居老年人死亡的事实,表明生命终末期独居老年人的死亡风险更大。

表6 基于婚姻状态的农村老年人生命终末期居住安排对临终健康影响的双变量Probit回归

续表6

四、 结论与建议

本文将2000—2014年CLHLS所有去世老年人家属调查数据与该去世老年人生前所接受的最后一次调查数据进行匹配,主要研究我国农村老年人生命终末期的居住安排与变化,以及农村老年人生命终末期居住安排和健康的关系。研究发现:①农村老年人生命终末期的居住安排相较于基期保持稳定;在生命终末期,绝大部分的农村老年人都是与(孙)子女居住,同时也是其他居住安排在生命终末期转移最多的类型。②对于生命终末期无配偶的农村老年人来说,基期存在日常生活能力障碍的在生命终末期更偏向与(孙)子女居住而不是独居;对于生命终末期有配偶的农村老年人来说,基期存在认知障碍的在生命终末期更偏向与配偶居住而不是与(孙)子女居住。③独居或与配偶居住的农村老年人,相较于其他居住安排的,较少存在日常生活能力障碍;对于生命终末期无配偶的独居农村老年人更是较少存在卧床不起的现象。

已有研究和经验表明,农村老年人的居住安排一定程度上决定了其照料模式,并且将影响其他相关服务的使用。通过对农村老年人居住安排及其变化的研究可以发现我国农村老年人生命终末期的照料主要集中在家庭。主要包括两方面的原因:一是“养儿防老”的观念根深蒂固。大多数农村老年人将入住养老院视为“耻辱”,子女也认为将父母交由他人或者送入养老院是一种最大的不孝[8]。二是农村地区的养老服务发展缓慢。受城乡二元经济格局的影响,养老资源分布不均衡,在偏远地区养老服务甚至是空白,一定程度加剧了农村老年人在生命终末期阶段对家庭的依赖。然而,大量农村年轻劳动力向城市转移,单纯依靠家庭的临终照料将不足以满足农村老年人的需要,需大力发展社会化的善终服务。

存在日常生活能力障碍的农村老年人更偏向与(孙)子女居住。日常生活能力在一定程度上反映了老年人的生活自理能力,一般情况下,当老年人出现日常生活能力障碍,且老年人无配偶时,转移到与(孙)子女居住的可能性增大。在生命终末期,存在日常生活能力障碍的老年人更需要寻求照料,一个常见的现象就是通过转变居住方式获得来自家人、亲属或者机构等提供正式或非正式的照料支持。研究发现:在生命终末期有配偶的农村老年人中存在认知障碍的老年人更可能与配偶居住而不是与(孙)子女居住。已有研究表明,患有认知障碍的老年人经常会因为病耻感或者消极的行为而被亲属疏离[20],认知障碍也将使得家庭照料负担变得更加沉重。相较于城镇,在农村人们对于认知障碍可能缺乏正确的认知,如很多人将认知障碍等同于老年痴呆,造成老年人与亲属和朋友间的距离感较为严重。因此,有必要在农村提高对认知障碍的认识,从而减少认知障碍老年人的病耻感。

相较于其他居住安排,独居的农村老年人在其生命终末期表现出来的日常生活能力更好。然而,无论样本中农村老年人是否存在日常生活能力障碍,他们都在CLHLS家属调查年份(生命终末期调查年份)时去世。日常生活能力是老年人独立生活的前提之一,但是缺少子女看护也恰恰会增大老年人的死亡风险。主要原因包括:一是虽然老年人不存在日常生活能力障碍,但是可能存在其他威胁生命的疾病或者慢性病。在农村,老年人健康管理的意识和条件较差,缺少子女看护照顾可能导致无法及时发现威胁老年人生命健康的疾病且不能及时救治。二是独居老年人发生意外事件(如跌倒等)的概率增加,当不能得到及时的帮助和救治时死亡风险大大增加。因此,没有日常生活能力障碍的独居农村老年人的死亡风险应当受到重视。

基于上述结论和分析,本文提出以下政策建议:①充分考虑农村老年人的居住安排特征,完善老年人生命终末期养老服务。大力发展以支持家庭为主的“居家临终关怀模式”,鼓励和支持以家庭成员为主的非正式照料;同时,鉴于农村正式临终关怀服务发展缓慢,可以参照已有的政府购买居家养老服务的形式[21],为老年人提供部分临终关怀的服务内容。②重视对独居老年人的救助和支持,大力发展和健全农村老年照料支持网络,如以农村卫生院为依托,推进农村“家庭医生制”的建立,减少独居老年人因缺乏适时的就医指导或者疾病诊断等而发生威胁生命的事件。③提高临终老年人生命终末期的生活质量和死亡质量,应当探索发展以满足老年人需求为核心的安宁舒缓疗护(hospice palliative care)服务,并加快专业安宁团队的建设,为有需要的老年人及其家庭提供正式安宁照料的支持。④积极应对认知障碍对农村老年人照料带来的挑战,倡导对农村老年人进行早期的认知障碍筛查和干预。