生物刺激反馈仪联合盆底肌康复训练对产后盆底肌功能康复效果的分析

王松

(朝阳市第二医院妇产科,辽宁 朝阳 122000)

盆底肌功能障碍是产后妇女常见疾病,主要临床表现为盆腔疼痛、压力性尿失禁、性功能障碍、盆腔器官及子宫脱垂等,发病率约为40%,严重影响中、老年女性身心健康与生活质量[1]。目前临床上多采用保守的盆底肌训练作为康复训练方式,但由于个体差异的客观存在,造成该康复方法的康复效果存在局限性[2]。生物刺激反馈仪是近几年出现的一种针对盆底肌功能障碍进行治疗的新型治疗方法。基于此,本研究旨在分析生物刺激反馈仪联合盆底肌康复训练对产后盆底肌功能康复的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2018年8月至2019年12月本院收治的72 例产后盆底肌功能障碍的产妇作为研究对象,依照入院编号的单双数分为对照组与观察组,各36 例。对照组年龄26~34 岁,平均年龄(30.71±2.28)岁;新生儿体质量2.5~4.7 kg,平均体质量(3.29±0.44)kg;阴道分娩29例,剖腹产7例;盆底一类综合肌力20 例,盆底二类综合肌力16 例。观察组年龄25~35岁,平均年龄(31.03±2.22)岁;新生儿体质量2.6~4.6 kg,平均体质量(3.26±0.38)kg;阴道分娩31 例,剖腹产5 例;盆底一类综合肌力21例,盆底二类综合肌力15例。两组产妇临床资料比较差异无统计学意义,具有可比性。纳入标准:均符合产后盆腔功能障碍的临床诊断标准,且临床资料完整;产妇及家属均知情并签署知情同意书;足月妊娠,均为单胎产妇。排除标准:患有精神障碍或认知障碍者;有盆腔相关疾病史,或接受过子宫肌瘤手术的产妇;病程超过1年的产妇。

1.2 方法 对照组产妇实施常规盆底肌康复训练,协助产妇采取平卧位姿势并将双腿屈曲分开,在训练过程中,引导产妇深呼吸并开展肌肉管理及收缩训练,即吸气时保持肛周肌肉及会阴肌肉处于紧缩状态,每次保持3 s,经过3 s 后慢慢呼气放松全身,坚持每次训练20~30 min,每天2 次,连续训练14周,依据康复情况对训练时间进行调整。

观察组产妇在对照组基础上加用生物刺激反馈仪进行治疗,采用通泽盆底康复治疗仪,于产妇阴道内置入电极,利用电极刺激提高尿道闭合压力,进而加强膀胱逼尿肌的稳定性。首先,调整脉冲宽至250 US 频率参数为50 Hz,进行初次电刺激治疗,其强度主要以产妇感到盆腔底部肌肉出现强力收缩而不疼痛为准,主要目的为唤醒产妇盆腔底肌深层的收缩感觉;其次,将脉宽调至320~747 US及频率参数为8~32 Hz 后对产妇实施生物刺激反馈,旨在对产妇的Ⅰ类肌纤维进行收缩训练;再次,将脉宽调至20~320 US及频率调至20~80 Hz后对产妇实施生物刺激反馈,进而促使产妇Ⅱ类肌纤维收缩。每次30 min,每周2次,连续治疗14周。

1.3 观察指标 比较两组临床疗效、盆底肌力、阴道肌电压及阴道肌张力。疗效判定标准:产妇盆底肌力在治疗后恢复到正常水平为显效;产妇盆底肌力在治疗后明显得到提升,肌力恢复达到3级以上为有效;产妇盆底肌力在治疗后无任何改变为无效。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS 20.0统计学软件进行数据分析,计量资料以“”表示,行t检验,计数资料以[n(%)]表示,行χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

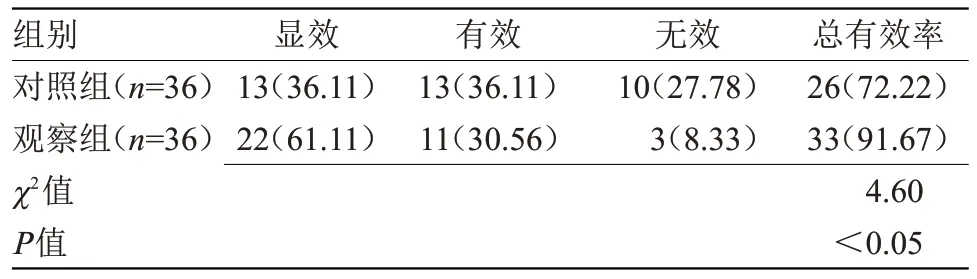

2.1 两组临床疗效比较 观察组治疗总有效率(91.67%)高于对照组(72.22%),差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组临床疗效比较[n(%)]

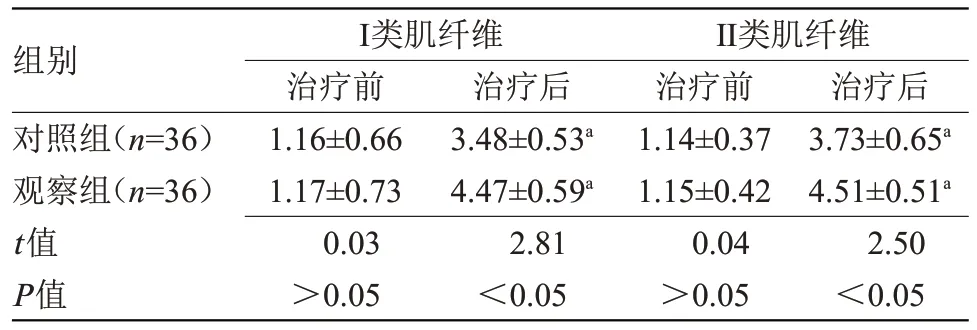

2.2 两组治疗前后盆底肌力比较 治疗前,两组盆底肌力比较差异无统计学意义;治疗后,两组盆底肌力均高于治疗前,且观察组高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组治疗前后盆底肌力比较(,级)

表2 两组治疗前后盆底肌力比较(,级)

注:与本组治疗前比较,aP<0.05

组别对照组(n=36)观察组(n=36)t值P值治疗后3.73±0.65a 4.51±0.51a 2.50<0.05Ⅰ类肌纤维治疗前1.16±0.66 1.17±0.73 0.03>0.05治疗后3.48±0.53a 4.47±0.59a 2.81<0.05Ⅱ类肌纤维治疗前1.14±0.37 1.15±0.42 0.04>0.05

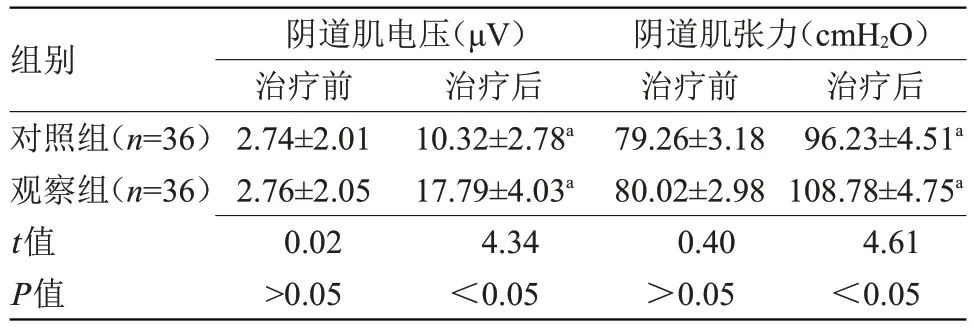

2.3 两组治疗前后阴道肌电压及阴道肌张力比较治疗前,两组阴道肌电压及阴道肌张力比较差异无统计学意义;治疗后,两组阴道肌电压及阴道肌张力均高于治疗前,且观察组高于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组治疗前后阴道肌电压及阴道肌张力比较()

表3 两组治疗前后阴道肌电压及阴道肌张力比较()

注:与本组治疗前比较,aP<0.05

组别对照组(n=36)观察组(n=36)t值P值治疗后96.23±4.51a 108.78±4.75a 4.61<0.05阴道肌电压(μV)治疗前2.74±2.01 2.76±2.05 0.02>0.05治疗后10.32±2.78a 17.79±4.03a 4.34<0.05阴道肌张力(cmH2O)治疗前79.26±3.18 80.02±2.98 0.40>0.05

3 讨论

女性健康的盆底肌肉群具有承托器官并将子宫、膀胱等器官维持在正确位置的重要功能,但由于女性在妊娠以及分娩时容易对盆底Ⅰ、Ⅱ类肌纤维造成过度拉伸与损伤,导致盆底肌力逐渐降低,承托与维持功能退减,进而出现盆腔疼痛、压力性尿失禁、盆腔器官及子宫脱垂等症状,不仅降低产妇的生活质量,还会在较大程度上对其心理造成沉重负担[3-5]。基于此,为了帮助产妇恢复其分娩后的盆底肌力,临床治疗多以采取盆底肌康复训练为主,盆底肌康复训练主要是引导产妇自主进行阴道肌收缩强度与次数的训练,进而达到提高盆底肌收缩力的目的,但由于康复训练需要较长的时间,产妇在治疗的过程中较难保持良好的依从性,且由于个体差异,导致治疗结果不理想[6-7]。生物刺激反馈仪是一种针对盆底肌功能障碍进行治疗的新型治疗系统,该系统集合了生物反馈治疗与电刺激治疗、肌电信号处理等技术,治疗方式主要是将电极放在阴道内,然后通过不同脉宽与频率的微电流分别刺激Ⅰ类肌纤维与Ⅱ类肌纤维,促使盆底肌肉群收缩;同时,依照系统反馈回来的图文信息结果进而相应地调整盆底肌肉的刺激强度及训练方案,主要针对肌肉活动进行精准调控,从而调节中枢神经系统,改变其对盆底传出神经的回应,修复并激活盆底受损细胞的功能,促进盆底肌肉群弹性及强度的恢复,增强尿道闭合压力与逼尿肌控尿能力,最终达到恢复盆底肌力的目的[8-10]。本研究结果表明,观察组治疗总有效率高于对照组(P<0.05)。治疗前,两组盆底肌力、阴道肌电压及阴道肌张力比较差异无统计学意义;治疗后,两组盆底肌力、阴道肌电压及阴道肌张力均高于治疗前,且观察组明显高于对照组(P<0.05)。表明采用生物刺激反馈仪联合盆底肌康复训练治疗产后盆底肌功能障碍产妇,可有效提高盆底血运以及肌肉张力,明显提高产妇的Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维的级数、阴道肌电压,从而有效增强产妇盆底肌功能。

综上所述,生物刺激反馈仪联合盆底肌康复训练治疗产后盆底肌功能障碍产妇,可有效增强其产后的盆底肌功能,治疗效果较为理想,值得临床应用与推广。