西北地景文化空间圈层(一):“因山而成”的风景营建体系

刘 晖

赵泽龙

张琬雪

中国西北地区在我国古代风景园林历史研究中的角色和价值至今模糊不清。究其原因,一来历史久远,园林极易荒败,是最难保留的营建工程;二来受到“园林”概念的影响,研究者更多注重早期陕西地区的皇家宫苑及明清时期受东部影响的一些造园,对其他可能衍生风景意涵的营建活动鲜有关注。那么,西北地区曾经辉煌的人类文明体系是否孕育了“园林”?是否具有其整体性价值?1998年,西安建筑科技大学佟裕哲先生以“中国西部园林建筑”为题,先后2次获准国家自然科学基金资助,沿丝绸之路对西北地区景园建筑进行了考察、研究和理论总结,并发表系列成果;2013年,佟先生编著出版《中国地景文化史纲图说》,吴良镛先生为书作序写道:“佟裕哲教授……对周、秦、汉、唐遗留下的景园遗迹进行挖掘、整理,总结其类型和基本理论体系,让人们在了解江南园林、北方园林和岭南园林的同时,认识到西部园林的价值。[1]”同年5月举行的“《中国地景文化史纲图说》首发式暨学术研讨会”上,原《中国园林》杂志主编王绍增先生认为,该研究开辟了中国园林史研究的新方法,多位知名学者也给予肯定,由此,中国地景文化研究得到学界认可。

在“中国地景文化”研究初期,佟先生致力于中国地景建筑的深入研究,但其研究内容不止于营建案例,更是系统整理了工程营建背后的文化因素及脉络,涉及历史人物及其思想、历史文献和重要语汇等,搭建了源于黄河中上游流域并影响整个中国的地景文化思想框架。2018年初,中国风景园林学会与中国建筑工业出版社组织的《中国风景园林史》编写出版计划中,也因《史纲》一书将西北地区作为独立分卷,开启了系统性的研究整理工作,以探究西北风景园林历史中的整体性价值。课题组集结西北六省区60余位学者与本硕博学生,以地景文化理论和方法为依据,从历史断代和案例类型的研究中,筛选3 300余个案例进行谱系研究,并选取了326个典型案例,发掘其选址、布局和营建的特征。这些案例空间要素丰富、营构手法多样,但缺少一条串接它们的线索,即什么是西北风景园林的整体性价值和体系?由此,课题组探索性地提出“西北地景文化空间圈层”的概念,对西北地区风景营建体系展现出“因山而成”的共性特征加以论述,提请学界批评指正。

1 如何从地景文化理解区域风景营建体系?

1.1 风景是一种景观文化,风景营建是其中一种表现形式

地景文化的概念,源于景观文化(Landscape Culture)。什么是景观文化?它可以解释为自然环境景象与人类有意识的感知、表达所形成的文化活动之间存在的4种关系,并形成连续而反复的过程:一是现实景象与主观感知活动;二是感知后对其表达的方式;三是表达形成了观念,产生了语汇;四是观念主导下进行有目的的景观活动。如果这种关系体现在人与自然环境之间,并表现为空间环境的审美意识,即是中文语境中用“风景”所表达的内涵。

“风景”是人对自然环境感知、认知和实践过程的显现[2]。以自然环境为基底的人工营建活动,在体察自然、寻胜的过程中逐步强化作为文化的风景意识,从而形成有空间艺术感知力的营建活动。

1.2 西北地区的区域性特征

“风景”作为一种景观文化的概念,首先需要辨识西北区域的自然景观特征,因为行政区划界定的西北地区①与自然地理和历史文化概念下的西北地区不完全相同。首先,自然地理概念中的西北地区,包含我国三大自然区中的西北干旱区全域,以及部分东部季风区和青藏高寒区,高山、高原、盆地形成了巍峨、广阔的自然景观特征,山脉、河流走向及绿洲的分布,呈现出强烈的方位感;其次,由于独特的地理区位,这里是世界各大文明相互接壤、交融碰撞而形成的多元文化区,并随着时代的发展,集中体现在周秦汉唐时期的宗教传播、商贸互通等交流方式中,极大地提振了西北地区文化的发展,使其具有鲜明的历史阶段性文化特征,并逐渐形成了中华民族文化的重要源头[3];再次,由于人类早期文明的缓慢发展及特殊的地理形势,使长期形成的文化积淀没有被彻底同化,多民族文化、丝路文化、宗教文化、军事文化等具有西北地区鲜明个性的文化意识形态独领风骚[4],与自然环境、社会生活共同化育,形成了鲜明的自然景观特征和文化价值体系。

1.3 地景文化建构西北区域风景营建体系

吴良镛先生提出地景是指不受尺度局限的公共空间的营建[5]。中国地景文化的起源与发展,是黄河中上游地区早期狩猎、农业及游牧业对自然环境充分依赖的背景下,逐步形成的古人对自然地理景象特征的认知与朴素的审美观,最终凝结成人工工程营建与自然环境相呼应的思想和实践体系,并随着历史的发展在隋唐时期达到顶峰。以离宫别业、寺庙、陵墓、城邑、军事工程等人工工程营建为主的历史文化遗存,依托大地景象及其逐渐形成的拜山观念和语汇等表达体系,孕育了西北地区的风景美学,并在大尺度的空间格局下体现出营建手法的共性特征。

2 地景文化视角下西北区域风景营建内涵——“因山而成”

2.1 “因山而成”的水系

不同地域环境下的水系特征孕育了文化的多样性,西北地区的水系在生产生活中的功用及其引申出的文化象征,皆因山而成。

首先,在降水少、径流少、蒸发量大的西北地区,人类生产生活的水资源主要来源于2种类型:一是高山冰雪融水形成的内陆河和季节性水系,如天山、昆仑山、祁连山等高山山脉孕育的新疆绿洲系统和河西走廊,它们沿着山麓呈串珠状或带状分布,承载着人类的生存活动;二是高山“围挡”外流河地表水系形成的平原,如黄河水系遇见贺兰山、阴山山脉形成的宁夏平原和河套平原,以及秦岭与渭河形成的关中平原,这里发展出了规模宏大的农业及生活所需的渠系网络。因此,在西北地区,没有高山就没有源源不断的生命之水。

其次,西北地区自然湖泊多分布在高山和高原之中,这些地方不适合人类居住生活,高山湖泊美景因遥不可及而成为神仙仙境,所以自古就有“天池”“瑶池”的神话传说。秦兰池宫、汉建章宫、唐大明宫渐次勾勒出“一池三山”的湖山图景,成为后世皇家园林湖山营造的基本范式;隋仁寿宫、唐九成宫“绝壑为池”的山水景象,诠释了隋唐山水营造与山川同构的“雄浑”气象。“一池三山”“绝壑为池”的山水图景折射出特定历史语义下的东方哲思和顺势而为的“西北”意匠,并且由于西北地区高山水景的珍贵和神圣,使其进一步成为东方造园审美的原型。

2.2 祭祀、宗教文化与山岳崇拜的衍生

柳诒徵先生曾言:“世多谓文明起源于河流,吾谓吾国文明,实先发生于山岳。[6]”山岳文化由人类对自然的敬畏与崇拜嬗递而来,先民一方面从山形、山势的尺度、走向、形态产生对自然的敬仰,笃信山岳为莽莽圣地,是各派仙主神灵所居之处,由此产生了原始祭祀崇拜;另一方面,先民的生产活动极大程度依赖自然物候的辅助与馈赠,也因此朝对山岳、高台,祷念风调雨顺[7]。伴随着生产力的发展,山岳文化被注入了新的内涵,历代帝王为求上天庇护,祈愿国家繁荣昌盛、国祚绵长,逐渐形成国家正祀、封禅之礼等政治行为,并且王族的祭祀与朝拜直接或间接地促成民间信仰的发展,民众为庆收、康健、消灾等愿望祈福祷告,自此山岳文化形成了由国家至个人的复合型功能属性,并逐渐历经时代变迁建立起文化认同与民族认同。如五岳之西岳华山,《水经·渭水注》载:“其高五千仞,削成四方,远而望之,又若花状。[8]”屹立于秦岭东端“横空出世”,与东去黄河共同呈现出“岳渎相望”“枕关带河”的地理气势。历代帝王遵奉祭祀,是华夏文明的自然图腾和国家象征。

2.3 城邑、长城、关隘、烽燧等军事工程的营建

古代城池大部分都建在山的附近,将山与城池密切连结在一起[9],山前冲积平原、山间盆地与山脉形成相应的庇护空间,极有利于屯戍与防卫,因此形成了因山而筑的城邑、长城、关隘、烽燧等工程。喀什塔什库尔干石头城选址位于塔什库尔干河谷一处高丘地带,河道呈南北走向,河谷东西均为昆仑山支脉雪山,石头城选址营建即处于河道通视轴线的核心位置,并伴随高台地形烘托,更加凸显地理空间之险要。正是由于山脉与沟谷地带形成了可供生存、相对安定的聚落空间,周围城镇去往帕米尔高原的路线也均汇聚于此,才足以造就极具战略地位的城邑营建空间格局。关隘的修筑最初作为交通要道的防务关口,后期作为一种文化现象,有着独特的美学属性和自身的传承,如玉门关、嘉峪关等关隘的选址营建,往往在山谷、河谷中部的显要位置,同山脉连接、呼应、相望,具有凭险而立的独特风景[10]。烽燧在古代使用过程中以传递军事信息、边防驻扎等军事属性为主,通过观、瞭来满足军事功能需求,而如今,烽燧被赋予了更多的人文内涵,对其存在的价值与意义也从军事功能转变为观赏、游历与考察,从而探究地域文化承载下军事工程风景营建的空间格局建构。

2.4 形胜地理景象的空间秩序

在同一地理单元中,由于山脉的阻隔,有些空间更适宜人类长久的聚居生产,有些则地势闭塞,土地贫瘠。而山脉作为区域风景营建体系中重要的自然环境要素,首先基于其自身内外营力的演进过程构成了一定的形态特征与自然要素,与此同时,人类的审美感知又将其进一步物化、空间化、标志化、拟人化,成为风景要素的一部分。西北地区各类风景营建活动中,以中国地景文化思想为空间营构内涵,通过因借自然的手法来相地选址,使得人工工程营建与山水形胜之地相应和,通过风景对位产生空间秩序,借由“望山”来构成景象空间。在构成景象空间的表达过程中,“笼山水为苑”“冠山”“包山”“因山”而建的人工构筑,皆由山而得[11]。秦始皇时期上林苑和朝宫(阿房宫)是以“表南山之巅以为阙,络樊川以为池”为观念;秦始皇陵选址,提出“选于骊山之阿”和“天华”形胜之地,因借骊山与渭水的自然景观形胜;隋宇文恺营造麟游仁寿宫时,笼碧城山和杜水西海、凤台山、堡子山,成为“山色苍碧、周环若城”的自然地景胜地[12]。

3 地景文化空间圈层的提出

通过梳理总结地景文化视角下的案例分布及营建特征,发现同一地域下即便是不同类型的风景营建实例,其中多数具备“因山而成”的空间表征,并与周边山水地物要素联系紧密,深刻反映出古人对地理景象的感知与表达;在详细分析各实例选址、布局等内容时发现,由于一定数量的案例集群处在同一流域尺度或同一盆地尺度的区域,会呈现出要素、方位感、尺度等极其类似的风景营建手法,在一定区域尺度下表现出集群的特征。据此,尝试提出“地景文化空间圈层”的概念。

首先,从西北地区风景营建基础案例筛选出发,形成谱系分类汇总表,再依据风景营建类型对典型案例进行遴选,并通过案例坐标得出不同尺度下的空间分布情况;其次,以谱系的空间分布成果为基础,总结断代、类型、地域文化等方面的空间分布特征与规律,同时对典型案例进行专项研究。在研究过程中提出“地景文化空间圈层”“地景文化空间单元”的理论假设,进而二次回归典型案例遴选、空间分布阶段进行推演验证,并进一步梳理案例研究中的营建手法,剥离与归纳核心风景要素,进而对“地景文化空间圈层”“地景文化空间单元”的边界、尺度、方位和圈层关系进行探究,形成循环迭代过程(图1)。

图1 西北地景文化空间圈层提出的认知框架(张琬雪绘)

3.1 圈层分布

《新唐书·地理志》载:“然天下初定,权置州郡颇多。太宗元年,始命并省,因山川形便,分天下为十道。”自古以来,行政区划建置与边界的确定就是以“山川形便”为核心筹划思想,将自然地理区划应用于国家各个层级的州县建置,使其相合,顺应自然地理单元的空间分布规律,如晋陕黄河分界、青甘以祁连为界、贺兰山是宁夏回族自治区与内蒙古自治区的界山等,并且由于西北地区山水格局宏大,历朝历代依据自然地理单元确定的行政区划基本框架一直未变,所以当前西北地区总体行政区划中绝大部分建置与边界的确立,就是其自然地理区划概貌的重要体现。然而,行政区划局部的划分仍有其他原则作参照——由于管理者便于统治、防止形胜完整之地凭险割据或其他历史原因,致使人为地将本属同一地理单元的区域割裂开来。所以,西北六省的局部区域仍以原始的自然地理单元形貌作为文化圈边界划分的依据,由此形成以行政区划作为成果归纳方式、以西北自然地理环境特征认知作为核心的研究方法。

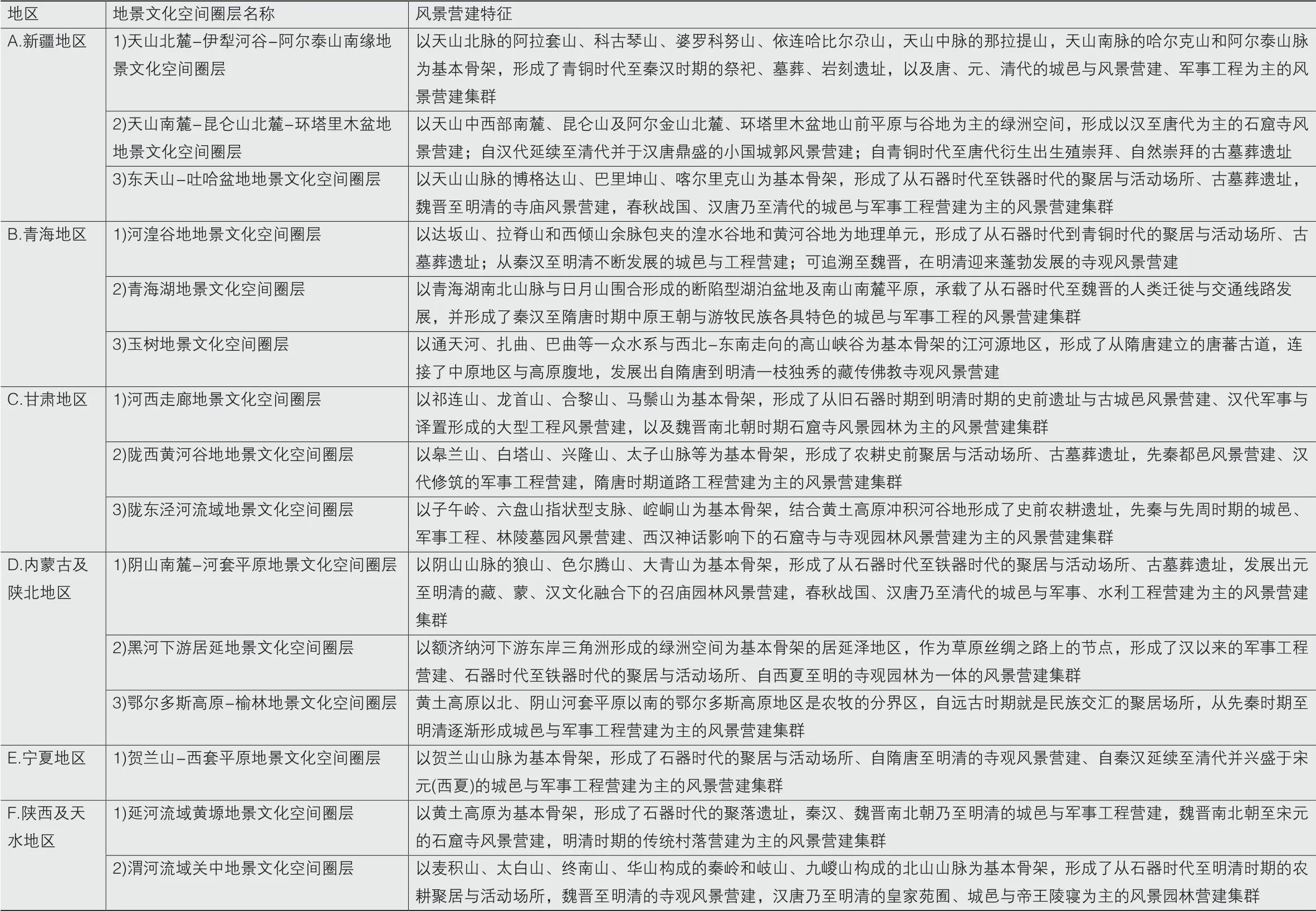

在西北地区,山脉、盆地、川道孕育了宽广、鲜明的自然地理景象,由北至南横亘着东西向的阿尔泰山、天山、阴山、昆仑山、阿尔金山、祁连山、秦岭,南北向为贺兰山与六盘山。这些山脉的平均海拔为2 000~6 000m,长度在220~2 500km,平均山体高差在2 000m以上,在因山而成的区域环境下形成了强烈的方位感,形成了广阔、宏伟、高远的景象空间。通过以山为核心要素对西北自然地理环境特征进行综合认知,结合上文总结的“因山而成”的西北区域风景营建内涵,将西北地景文化空间圈层进行划分(图2),并总结地景文化空间圈层下的风景营建特征(表1)。

图2 西北地景文化空间圈层分布(西北地景课题组绘)

表1 地景文化空间圈层及其自然地理要素、风景营建特征

3.2 圈层划分

对地景文化空间圈层的划分首先应保证各个区域下自然地理环境空间结构的完整性与系统性;其次,地景文化空间圈层的划分,应尝试区别不同圈层下地景空间格局之间的差异,同时也要认识到整个西北地区地景文化相对统一的存在;再次,地景文化空间圈层的划分原则决定了如何确定其要素构成与体系层级的关系,例如地景文化空间圈层须更多关注国家-区域尺度下的自然、人文要素,而地景文化空间单元应与该地风景园林营建实践活动集群所依存的局部自然山川基底相应和,作为该层级划分的依据。也就是说,直至营建实例本体研究,地景文化空间圈层的要素提取、归纳和应用的论述过程集中在了学科范畴内关于寻胜、选址、合形辅势、秩序组构等风景要素及其营建的手法与思想上,这也是风景园林学学科下对地景文化空间圈层概念的界定与“文化圈”“文化区”之于其他学科最本质的不同(图3)。

图3 西北地景文化空间圈层研究框架(赵泽龙、张琬雪绘)

4 地景文化空间圈层的理论价值探讨

4.1 地景文化空间圈层的概念辨析

西北地景文化空间圈层,依托西北地区山川景象及古人长期生活实践中形成的农耕文化、游牧文化、军事文化及宗教文化为背景,对自然景象产生的认知与表达着重体现在营建实践活动内发形成的山水秩序、营建意匠与审美感知,经由案例集群的归纳总结形成地景文化空间营建体系。

关于“西北地景文化空间圈层”的概念还须补充2点:首先,西北地景文化空间圈层在某一时期具有相对明确的地域边界,伴随时间演进的历时性变化,以及西北地区地景空间的共时性发展,使其形成特有的时间与空间的演化秩序,其空间及边界在不同历史时期不断变迁、发展,任何一个地景文化空间圈层的形成与演进均是诸多因素共同作用的结果,不同的文化空间圈层之间相互独立,又相互渗透;其次,西北地景文化空间圈层不是单纯的地理界域的空间区划界定,而是寻找并归纳在以生存为前提条件的自然环境基底中,能够衍生出与之相对应的文化表征、文化结构、文化气质与文化风格的地域圈丛整体,进而提炼形成文化空间圈层或次级单元中研究对象的自然与人文空间格局。

西北地景文化空间圈层的概念提出、分布、理论体系和价值是当前研究的主要内容,同样,对其历史演进过程的探究同样是研究西北地景文化空间圈层的重要组成部分,目前囿于人力、时间、技术条件、信息完整度等的制约,研究视角以当前对地域现状的整体性观照为依据,论述过程中尽可能通贯地景文化空间圈层的各个历史发展阶段。

4.2 地景文化空间圈层的空间层级架构

首先,西北地区深居内陆,宏大的地理尺度下人类的生存活动空间在绿洲和川地中呈点状分布,衍生出农耕、游牧等迥然不同的原始生产生活方式,长期以来的军事征伐与宗教活动,将西北地区山川相隔的原始文明统摄在一起,在历史演进过程中使得多民族文化得以在此地扎根、融合,在多类型实践活动中体现出共性的风景营建特征,此为划分地景文化空间圈层第一层级的重要依据。西北地景文化空间圈层意在昭示中国地景文化的区域分衍,如渭河流域关中地景文化空间圈层即诠释了渭河流域之于“西北”的地域分衍,揭示了关中地景文化空间圈层“因山而成”的风景认知体系。

其次,第二层级的架构作为向上衔接地景文化空间圈层的内涵,向下与风景园林营建活动的整体性景观格局相连贯,即首先应与文化圈形成边界、区域均可区分的嵌合包含关系,二者圈层关系的本质属性不变,所呈现出的范式亦可等量齐观,但具体涉及的空间边界的尺度和体量是完全不同的,同时第二层级用以划分边界的自然地理要素,即是在其范畴内的风景园林案例所能直接依存、朝对的山水骨架,是承载一方人文空间格局的重要底色。二者相合,最终确定以“地景文化空间单元”来定义地景文化空间圈层理论体系的第二层级。地景文化空间单元意在昭示中国地景文化的特定山水表征与人居营建,如南山-北山地景文化空间即体现出“南山-北山”之于关中的山水表征,阐明了南山-北山地景空间单元“因山而成”的人居营建体系。

最后即为风景园林营建实践活动本身,是地景文化空间圈层体系的最后一个层级。前2个层级将“山水空间格局”进行整体把控,再将空间圈层的结构内涵延伸至营建本身,使得该层级的建构能够更具说服力地解读:在西北地区脆弱的生态环境中,风景园林实践活动的营建思想、营建的环境本底、营建完成后的空间及形态更迭在历史演进过程中究竟是何关联。以实践活动作为第三层级的空间架构体系,为深入剖析不同类型案例的要素构成,或是同一类型下案例集群的文化脉络流变奠定了理论基础(图4)。营建实践活动层级意在昭示中国地景文化的特定历史语义与空间格局,如唐长安地景文化空间格局即演绎了特定历史语义下的山水筹谋与空间营建,还原了唐长安“因山而成”的地景文化空间格局。

图4 西北地景文化空间圈层理论架构示意图——以渭河流域关中地景文化空间圈层为例(张琬雪绘)

通过以上演绎发现:中国地景文化无论是在“西北”的地域性分衍,抑或是在“西北”的特定山水表征,再或在“西北”的特定历史语义中,均呈现出“因山而成”的风景营建规律。演绎模型的构建,在思想史和概念史的层面厘定了“地景文化圈层”的学术概念,同时也揭示了风景园林学学科视野下“地景文化圈层”的“西北”旨趣——“因山而成”的风景营建体系。

5 讨论与结论

在西北区域风景营建体系研究中,注重人与自然的两重关系:人对自然地貌的感知与认知形成的观念和思想,以及人工工程选址营建与自然环境构成的空间形态。这2种关系相互影响、不断循环发展,形成了风景园林学视角下的区域文化精魂。西北地区宏伟的自然环境空间尺度和历史发展迭代的时间节奏,注定了其地景文化的特质,由此产生的工程营建在选址布局及其尺度、比例、材料、色彩勾勒出的空间形态中,沉淀出山川同构的审美价值。如何在历史地理学、文化人类学、古代交通史、边疆史、民族史等不同视角和方法下更加全面地认识西北地区的风景文化及其营建活动,有待进一步挖掘。

研究基于中国地景文化“笼山水为苑”的理论视角,提出西北地区“因山而成”的风景营建实践活动,在视觉与精神的双重空间中具备“雄浑”的审美价值;通过人工营建与山川同构的地貌空间单元案例集群,提出因山而成的15个地景文化空间圈层,初步总结形成各圈层的自然地物要素与营建案例特征。有关地景文化空间圈层的类型划分及其空间形态与要素构成,需在案例体系深入研究的基础上不断进行总结和凝练,并在未来的研究中针对该部分继续丰富与完善。

除了风景营建的物质空间载体外,由古及今累代积淀下的山水审美、诗赋名篇、宗法风俗等思想意识形态与人文情怀的产物亦是风景营建体系中重要的组成部分,值得在未来的西北区域风景文化思想价值研究中进一步探索。此外,西北地区的风景营建类型更多地体现在城邑、寺观、陵墓、大型工程等实践活动中,小尺度的庭园鲜有遗存且多为近代营筑,与盛时相比今几近面目全非。受限于场地空间的变化和考古发掘的难度,亦有待在未来的研究中对其进一步爬梳、考察与总结,不断更新西北地区区域风景营建体系的内涵与外延。

注:西北地景文化空间圈层概念的提出,源自《中国风景园林史》(西北卷)编写组及西北地景课题组在研究过程中的不断思考与探讨。

致谢:感谢西安建筑科技大学吴国源教授、北京林业大学郭巍教授对于本文的建议。

注释:

① 引自中华人民共和国中央人民政府.《中华人民共和国行政区划(1999年)》:西北地区包括陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区和新疆维吾尔自治区。