微波烘烤与传统蒸炒工艺对黑花生油品质和风味的影响

郑 斌, 张曼曼, 张珂萌, 项芷钰, 彭冰冰, 魏君玲, 李永峰, 仲梦涵, 袁 建, 邢常瑞

(南京财经大学食品科学与工程学院;江苏省现代粮食流通与安全协同创新中心1,南京 210023)(山东绿地食品有限公司2,临沂 276600)

花生(ArachishypogaeaLinn),是我国重要的油料作物之一,其产量占2018年油料总产量的近一半[1]。花生油香味浓郁,食用历史长[2],是人们常见的食用油。黑花生含有钙、钾、铜、锌、铁、硒、锰和8种维生素,黑花生相对于普通花生,其花生衣的花青素含量更高[3,4],硒含量更高[5]。

花生油有冷榨和热榨2种生产方式。冷榨法通常不使用烘烤或炒制,在温度不超过60 ℃条件下直接压榨出油[6]。热榨法先使用高温(100 ℃以上)处理花生,通常使用蒸炒、烘烤的方式,而后进行压榨出油,在高温处理的过程中发生的美拉德反应,会产生更多的风味物质[6,7]。总体风味上,热榨花生油表现为烘烤坚果香味,冷榨花生油呈现清香或青草味[7]。花生的生长环境湿度大、容易受到微生物污染,热榨生产工艺中存在加热,因此检测花生油中的黄曲霉毒素B1和苯并[a]芘等指标是花生油安全品质检测的关键。黄曲霉毒素B1是一种毒性极强的真菌毒素,可能导致癌症、出生缺陷等疾病[8],同时它具有一定的耐热性[9];而苯并[a]芘是世界卫生组织确定的3大致癌物质之一,它是多环芳烃中致癌性最强的一种[10];锌元素是一种人体必需的营养物质,是诸多生理生化反应所必需的[11],但过量的摄入会导致诸如腹泻、头晕等反应,更常见的会导致其他营养元素的流失,比如铜元素和铁元素[12]。

蒸炒、烘烤不仅能使原料在温度和水分作用下,微观形态、化学组成和物理状态等发生变化,提高压榨出油量,改善油脂和饼粕的质量[13],而且是热榨工艺中花生油风味形成的关键步骤。传统工艺直接使用高温加热方式,温度高,时间长,耗能大,会出现营养物质流失、花生油稳定性差、榨油后的花生饼难利用的问题[14,15]。微波是一种将电磁能转化为热能的技术,原理是在高频交变电磁场下,介质中的偶极子以每秒数亿次的速度重排,在克服分子热运动和分子间相互作用时产生热能,使得介质升温[16]。微波加热技术相较于传统加热技术,省去了由外至内的热传导过程,直接从物料内部加热,同时更加快速,有效降低能耗[16]。现阶段研究表明,微波烘烤花生油具有产油率高,营养物质保留率高,稳定性强和风味丰富[17,18]等优点。

本研究选用了沂蒙特色黑花生,在现有蒸炒工艺的基础上,通过改进加热方式,引入微波加热工艺,对比了2种不同的加热方式对黑花生油品质和风味的影响,测定了原料花生仁和成品花生油中的黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘及锌元素等安全和质量指标及油中挥发性风味物质的组成,以期为微波烘烤工艺替代传统蒸烤工艺生产高品质花生油提供参考。

1 材料与方法

1.1 实验材料与仪器

1.1.1 材料、试剂与仪器

黑皮花生(黑丰一号,产地河北;黑宝一号,产地河南;黑珍珠,产地莒南)。甲醇、氯化钠、硝酸、乙腈、丙酮、二氯甲烷、正己烷。正己烷和丙酮为色谱纯,其余为分析纯。

1.1.2 仪器与设备

YZYX140CJGX 型小型榨油机,泰姆普特W70型蒸锅,泰姆普特78SD型微波炉,Agilent 1220型液相色谱仪,Agilent 7890B—5977B型气-质联用仪,Agilent 200型原子吸收光谱仪。

1.2 方法

1.2.1 黑花生油制取(微波烘烤和蒸炒方法)

黑花生油微波生产工艺的流程为:

原料花生→去壳→去石、去磁→分级筛选→恒温储藏→计划投料→振动风选→智能色选→水洗处理→自主研发工艺→晾干处理→微波智能烘烤→脱皮处理→小榨工艺→低温冷却→沉淀滴滤→入库

清理花生仁(带皮)后使用泰姆普特W70蒸锅蒸花生仁20 min(压力设置为1.5 MPa),使用泰姆普特78SD微波炉进行微波烘烤,微波中火烘烤(≥70 kW)整粒花生15 min后使用榨油机进行榨油,获得毛油;最后将榨取的毛油用滤纸滴滤1次、2次,分别获得一滤油和二滤油。

传统蒸炒方法选取最优的工艺条件,蒸炒时间为75 min,压力为3 MPa替换微波智能烘烤环节。

1.2.2 黄曲霉毒素B1含量测定

黄曲霉毒素B1含量测定参照 GB 5009.22—2016方法,使用Agilent 1220型液相色谱仪进行测定。

1.2.3 苯并[a]芘含量测定

苯并[a]芘含量测定参照GB 5009.27—2016方法,使用Agilent 1220型液相色谱仪进行测定。

1.2.4 锌含量测定

锌含量测定参照GB 5009.14—2017方法,使用Agilent 200系列型原子吸收光谱仪进行测定。

1.2.5 特征风味物质分析

采取顶空固相微萃取法萃取油中挥发性成分,使用Agilent 7980A—5975C型气质联用仪进行测量。取5 g(6 mL)样品置于15 mL顶空瓶中,将老化后的50/30 μm DVB/CAR/PDMS萃取头插入样品瓶顶空部分,50 ℃吸附30 min后的插入气相色谱进样口,250 ℃解吸3 min,启动仪器采集数据。

气相色谱条件:DB—5MS弹性石英毛细管柱(30 m×0.25 mm, 0.25 μm);载气He流量:恒流0.8 mL/min,不分流,恒压35 kPa;升温程序:起始温度40 ℃,初始时间4 min,6 ℃/min升温至80 ℃后,以10 ℃/min升温至230 ℃,保留7 min。

质谱条件:使用电子电离源,进样孔温度250 ℃。离子源温度200 ℃,接口温度250 ℃,电子能量70 eV,灯丝发射电流200 μA,探测器电压350 V。

使用NIST谱库进行物质匹配,风味评价参照黄克霞等[14]的方法。

2 结果和讨论

2.1 微波加热对花生中黄曲霉毒素B1含量的影响

本实验研究了单独的微波条件下对花生仁中黄曲霉毒素的影响,黄曲霉毒素B1测定方法参照 GB 5009.22—2016方法,标准曲线见图2a,通过控制蒸制时间和压力及微波强度和时间,研究花生仁中黄曲霉毒素B1的变化,结果见表1。选取3个品种的黑花生仁,经过20 min蒸制(1.5 MPa)和15 min微波中火烘烤处理,可以看出微波烘烤前后黄曲霉毒素B1含量出现少量的减少,减少量分别为0.27、0.03、0.03 μg/kg。结果表明,微波烘烤对黄曲霉毒素B1含量影响不明显。

表1 微波烘烤前后黑花生仁中黄曲霉毒素B1含量变化/μg/kg

黄曲霉毒素具有一定的耐热性,在Raters等[9]的研究中,180 ℃才足以完全去除黄曲霉毒素B1,而在密闭的传送金属空腔内微波加热,可能会出现微波辐射方向不均匀的现象,实际生产中发现传送带的边缘区域少量的花生表皮被烤焦,这一部分花生被加热的温度更高,而其中的黄曲霉毒素可能因为更高的温度出现了少量的降解。

图1 黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘和锌标准曲线

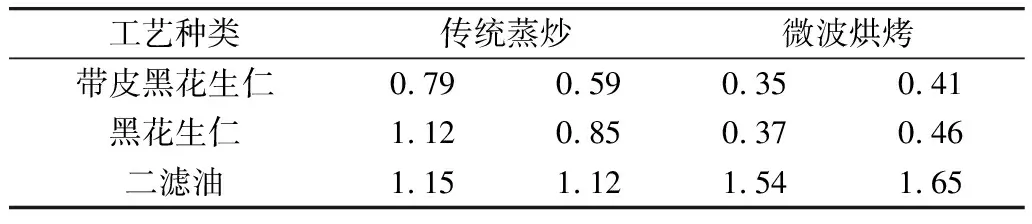

2.2 微波加热和传统蒸炒对花生及花生油中苯并[a]芘含量的影响

苯并[a]芘是油脂高温处理过程中产生的一类致癌物质。本实验对比了传统蒸炒和微波烘烤2种加热方式对花生仁及油的影响。需要注意的是,微波加热的不均匀性对传送带边缘的花生仁具有较高的烘烤温度,导致表皮焦糊,甚至伤及内仁;而处于传送带中心的大部分花生仁并无焦糊现象。因此,微波加热取样以未焦糊的花生仁为主,苯并[a]芘测定方法参照GB 5009.22—2016方法,标准曲线见图2b。从表2可知,带皮黑花生仁在蒸炒后苯并[a]芘含量为0.59~1.12 μg/kg,而微波烘烤花生仁的苯并[a]芘含量为0.35~0.46 μg/kg,可见如果除去微波传送带边缘的焦糊花生仁,微波加热的花生仁苯并[a]芘含量低于传统蒸炒方式。对于油中的苯并[a]芘含量检测发现,微波加热工艺的2批实验结果的平均值为1.60 μg/kg,高于传统蒸炒制备花生仁中的1.14 μg/kg。可见,微波不均匀性导致的花生仁的焦糊现象,如果不进行剔除处理,可能会导致油中的苯并[a]芘偏高。

表2 传统蒸炒和微波烘烤对花生仁和油中苯并[a]芘含量的影响/μg/kg

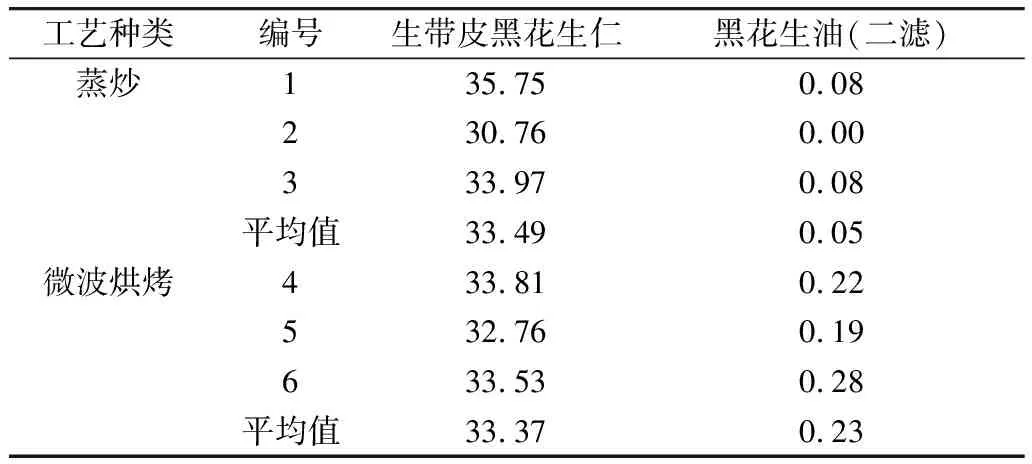

2.3 微波加热和传统蒸炒对花生及花生油中锌含量的影响

与普通花生相比,黑花生的锌含量高,以锌为代表性元素,研究黑花生油制备过程中的元素迁移和变化,结果见表3。锌含量测定参照GB 5009.14—2017方法,标准曲线见图2c。以生带皮黑花生仁原料和经过二滤的黑花生油最终成品为研究对象,可以看出蒸炒方法和微波烘烤原料锌含量接近,蒸炒方法原料锌含量略高;而从最终油品中锌含量看出微波烘烤工艺具有更高的锌元素保留效果,蒸炒工艺对锌的留存率为0.149%,而微波加热工艺对锌的留存率为0.689%。由此可见,微波工艺具有比传统蒸炒更高的元素保留效果。

表3 传统蒸炒和微波烘烤对花生仁和油中锌含量的影响/mg/kg

2.4 微波加热和传统蒸炒风味物质组成的影响

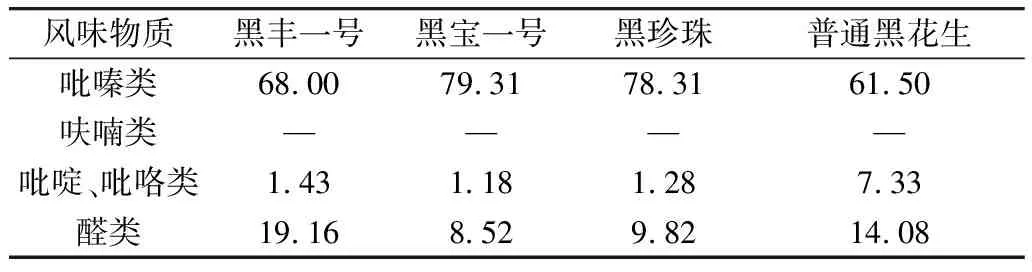

花生油的风味来自许多不同种类的挥发性成分,其中主要风味成分有吡嗪类、呋喃类、吡啶类、酚类和醛类。热榨花生油的风味整体具有强烈的烘烤和坚果味香气[7,19],冷榨花生油风味以青草味为主[19]。吡嗪类化合物气味表现为的烤香和坚果味,是表现热榨花生油风味最重要的物质[20],有2-甲基吡嗪,2,5-二甲基吡嗪和2,6-二甲基吡嗪等,呋喃类化合物表现为焦糖味、甜味和水果味,吡啶类化合物表现为清香和坚果味,美拉德反应是产生这3类小分子风味物质的主要途径[21],而醛类表现为青草味、油漆味和酸败味[14]是冷榨花生油最主要的风味物质。使用气质联用法,通过NIST库进行物质比对,结合使用峰面积归一化法计算物质的相对含量,表4是油中检出的挥发性风味物质及其相对质量分数,其中黑丰一号、黑宝一号和黑珍珠为微波烘烤工艺生产的黑花生油,普通黑花生油为传统蒸炒工艺生产,挥发性风味物质总共25种,其中吡嗪类9种,吡咯、吡啶类2种、醛类8种、其他化合物6种。

表4 检出的风味物质归一化相对质量分数/%

表5中是4类主要风味物质的归纳数据,在4种黑花生油中4类风味物质相对含量以吡嗪类物质最多,醛类其次,吡啶、吡咯类再次,呋喃类物质在4组黑花生油中都没有检出,微波烘烤和传统蒸炒都是以吡嗪类物质为主,具有明显的热榨花生油特征,微波加热工艺相对于传统蒸炒吡嗪类物质占比更高,吡啶吡咯类占比更低。与周琦等[22]在微波烘烤花生香气的结果相对比,本实验中主要风味物质以2,6-二甲基吡嗪为主(60%以上),而不是2,5-二甲基吡嗪这一风味阈值更低的物质,根据Liu等[23]的研究数据,2,6-二甲基吡嗪的风味阈值约为8 mg/L,2,5-二甲基吡嗪为2 mg/L。金璐等[21]对萌芽花生进行烘烤后获得的结果与周琦等[22]类似,萌芽烘烤花生中吡嗪类物质以2,5-二甲基吡嗪(17%以上)为主。在阚启鑫等[7]对不同压榨工艺下花生油风味成分的变化的研究中,几种热榨花生油2类吡嗪物质的含量相仿且都很低(小于0.4%),而呋喃类物质质量分数很高(60%以上),而王李平等[24]对花生油挥发性风味物质的研究与本实验相符,都没有检出2,5-二甲基吡嗪。这说明2,5-二甲基吡嗪很可能在花生到花生油加工的过程中易于损失,或者是由于挥发性物质测定方法上的差别导致结果的不同。

表5 主要风味物质在二滤油检出物质中的质量分数/%

周琦等[22]研究表明,大白沙、鲁花和四粒红在微波烘烤后风味物质的含量出现差异,其中以苯乙醛为例,3个品种的质量分数分别是19.73%、21.34%、35.70%。而在Baker等[25]对不同基因型花生烘烤后吡嗪含量的研究中,其中的Florida MDR 98的吡嗪含量高于其余几种花生。在本研究中微波烘烤生产的3种黑花生油中黑丰一号的醛类占比明显高于其他2种。

根据4类主要挥发性物质的风味,对4种黑花生油风味进行推测,黑宝一号和黑珍珠2组油可能有更浓郁的烤香味,黑丰一号和普通黑花生2组油则有可能存在更多的青草味、油漆味,普通黑花生油清香味可能更为明显。

3 结论

通过分析原料花生仁和传统蒸炒和微波加热方式制备的黑花生油的品质和风味,发现微波工艺不会降低花生油中的黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘,但是对锌元素具有更高的保留效果。微波烘烤的黑花生油挥发性风味物质组成也非常丰富,后续可以研究不同微波条件下花生油中吡嗪类、呋醛类等风味物质的变化规律。另外需要注意的是,微波加热的不均匀性会导致在密闭的金属腔体内传送带的边缘花生产生焦糊现象,这部分花生如果不进行处理,在后续的花生油制备过程中导致油品品质降低。