基于数据挖掘技术探析针灸治疗化疗后白细胞减少症的经穴规律

王丹宁,曾科学

(1. 广州中医药大学第五临床医学院,广东 广州 510000;2. 广东省第二中医院(广东省中医药工程技术研究院),广东 广州 510000)

化疗通过使用化学治疗药物杀灭癌细胞达到治疗目的,是目前治疗癌症最有效的手段之一。当化疗药物作用于人体后,会随着血液循环到达绝大部分器官和组织,由于其具有细胞毒性,会对机体造成一定影响。白细胞,尤其是中性粒细胞的数量在化疗后呈进行性下降,甚至伴随红细胞、血小板等全血细胞数量的减少,称为“化疗后白细胞减少症”[1],是化疗药物最常见的毒副反应之一。西医认为,“骨髓损伤”与“骨髓抑制”是化疗后白细胞减少症发生的关键。中医认为化疗后白细胞减少症与人体脏腑气血阴阳密切相关,关键病因在于“药毒”[2-5]。近年来,大量的研究证实中医药对于防治化疗后白细胞减少症具有独特的优势[6-8]。针灸具有价格低廉、疗效稳定、适用病症多、不良反应少等显著优势,近年来逐渐成为化疗后白细胞减少症的临床有效治疗方法。本文通过对针灸治疗化疗后白细胞减少症的临床研究文献进行数据挖掘,整理归纳其临床经穴规律,以期为化疗后白细胞减少症的临床治疗提供参考。

1 资料与方法

1.1文献来源 文献皆源于中国知网(CNKI)、万方数据库,采用高级检索方法,设定主题词“化疗后白细胞减少症”,再设“针”或“灸”“临床”,检索建库以来至2021年10月所有已公开发表的文献。

1.2纳入标准 ①已发表的针灸治疗化疗后白细胞减少症的临床研究论文(若是单一疾病,需诊断为化疗后白细胞减少症;若包含多个病症,至少有一个诊断为化疗后白细胞减少症);②以针刺、艾灸、温针灸、穴位治疗(穴位注射、穴位贴敷、穴位埋线、穴位刺激)等治疗方法为主,单独或者结合多种治疗方法,并取得肯定疗效;③有明确的腧穴处方,穴位纳入十四经穴、经外奇穴等,不包括非经非穴、各家经验奇穴、耳穴等。

1.3排除标准 ①动物实验研究类文献;②综述类文献;③重复发表的文献(保留首次发表);④没有明确穴位处方的文献。

1.4数据筛选整理 经检索,中国知网(CNKI)数据库检索文献67篇,万方数据库118篇,共计185篇,经去重、排除动物研究和综述等文献,最终纳入102篇符合纳入标准的文献,对纳入文献的穴位处方进行统计。将数据录入Excel 2019建立数据库,内容包括文献题目、发表时间、作者、治疗方法、穴位处方、经脉归属、特定穴属性。文献中的双侧取穴、单侧取穴均计1次。穴位名称、归经以国家标准《经穴名称与定位》[9]为依据。

1.5统计学方法 对Excel 2019数据库中纳入的腧穴进行频次分析,并按照其所对应的治疗方法、所在十四经分布、特定穴属性等需要加以分类、归类整理,进行频次、百分比等相关数据处理。运用SPSS 25.0软件对涉及的腧穴、经脉进行统计描述、聚类分析,运用SPSS Modeler 18软件对腧穴配伍、经脉等进行关联规则分析。

2 结 果

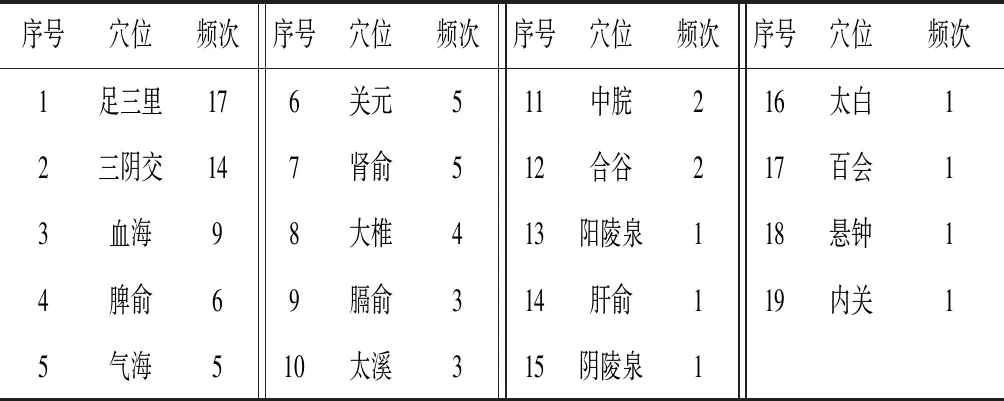

2.1腧穴使用频次分析 化疗后白细胞减少症的针灸治疗选穴共40个,所有穴位使用频次共375次,足三里穴使用频次最高,共计91次。选穴频次排名前十位的依次是足三里、关元、大椎、三阴交、血海、脾俞、肾俞、膈俞、气海、命门(见表1)。其中针刺治疗选穴共19个,涉及频次82次,足三里穴使用频次最高,共计17次(见表2);艾灸选穴32个,涉及频次212次,足三里穴使用频次最高,共计29次(见表3);温针灸选穴10个,涉及频次17次(见表4);穴位治疗(穴位注射、穴位贴敷、穴位埋线、穴位刺激)选穴13个,涉及频次64次,足三里穴使用频次最高,共计43次(见表5)。

表1 针灸治疗化疗后白细胞减少症腧穴使用频次

表2 针刺治疗化疗后白细胞减少症腧穴使用频次

表3 艾灸治疗化疗后白细胞减少症腧穴使用频次

表4 温针灸治疗化疗后白细胞减少症腧穴使用频次

表5 穴位治疗(穴位注射、穴位贴敷、穴位埋线、穴位刺激)化疗后白细胞减少症腧穴使用频次

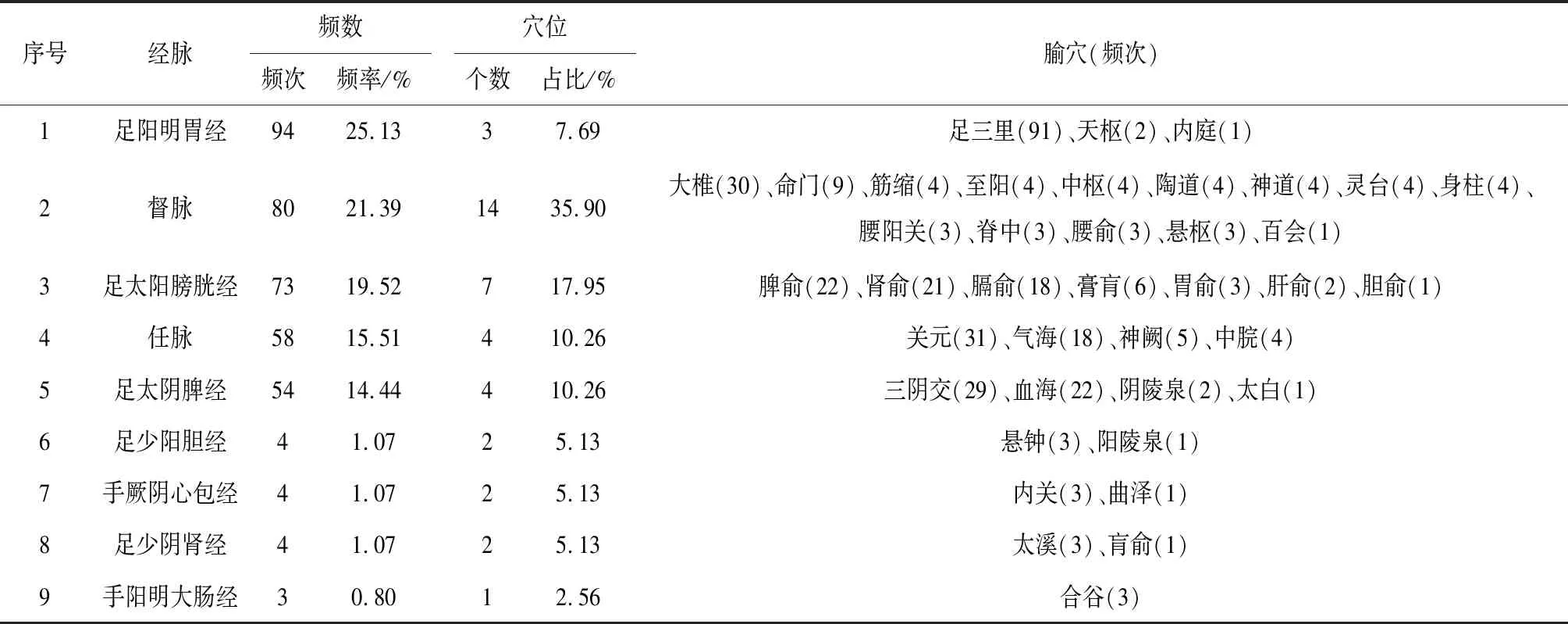

2.2腧穴-经络相关分析 化疗后白细胞减少症的针灸选穴共计入9条经脉,经穴共计40个,经外奇穴1个(夹脊穴算作一个整体)。足阳明胃经使用频次最高,共计94次占25.13%;其次为督脉,共计80次占21.39%;再次为足太阳膀胱经,共计73次占19.52%。腧穴归属最多的经脉是督脉,共计14个;其次是足太阳膀胱经,共计7个。见表6。

表6 针灸治疗化疗后的白细胞减少症腧穴-经络使用频次

2.3腧穴特定属性分析 化疗后白细胞减少症的取穴中五腧穴使用频次最高,共计101次,占29.88%,其中以合穴(96)为主。其次为下合穴,共计92次,占27.22%。背俞穴、八会穴和募穴运用的频率也较高,分别共计49次、47次和37次,占比14.50%,13.91%和10.95%。见表7。

表7 针灸治疗化疗后的白细胞减少症特定穴使用频次

2.4关联规则分析 将102篇文献中频次较多的腧穴(≥10)、经络(≥50)分别依据Apriori算法进行关联规则分析, 设置两者分析的支持度≥10%, 置信度≥90%, 分别得到关联规则10条、2条,关联度较高的腧穴组合是足三里-三阴交、足三里-血海、关元-气海、关元-气海-足三里;经络关联规则较高的组合是胃经-脾经、胃经-督脉-脾经。见图1、表8和图2、表9。

图1 针灸治疗化疗后白细胞减少症腧穴关联分析图

图2 针灸治疗化疗后白细胞减少症经脉关联分析图

表8 针灸治疗化疗后白细胞减少症腧穴关联分析

表9 针灸治疗化疗后的白细胞减少症经脉关联分析

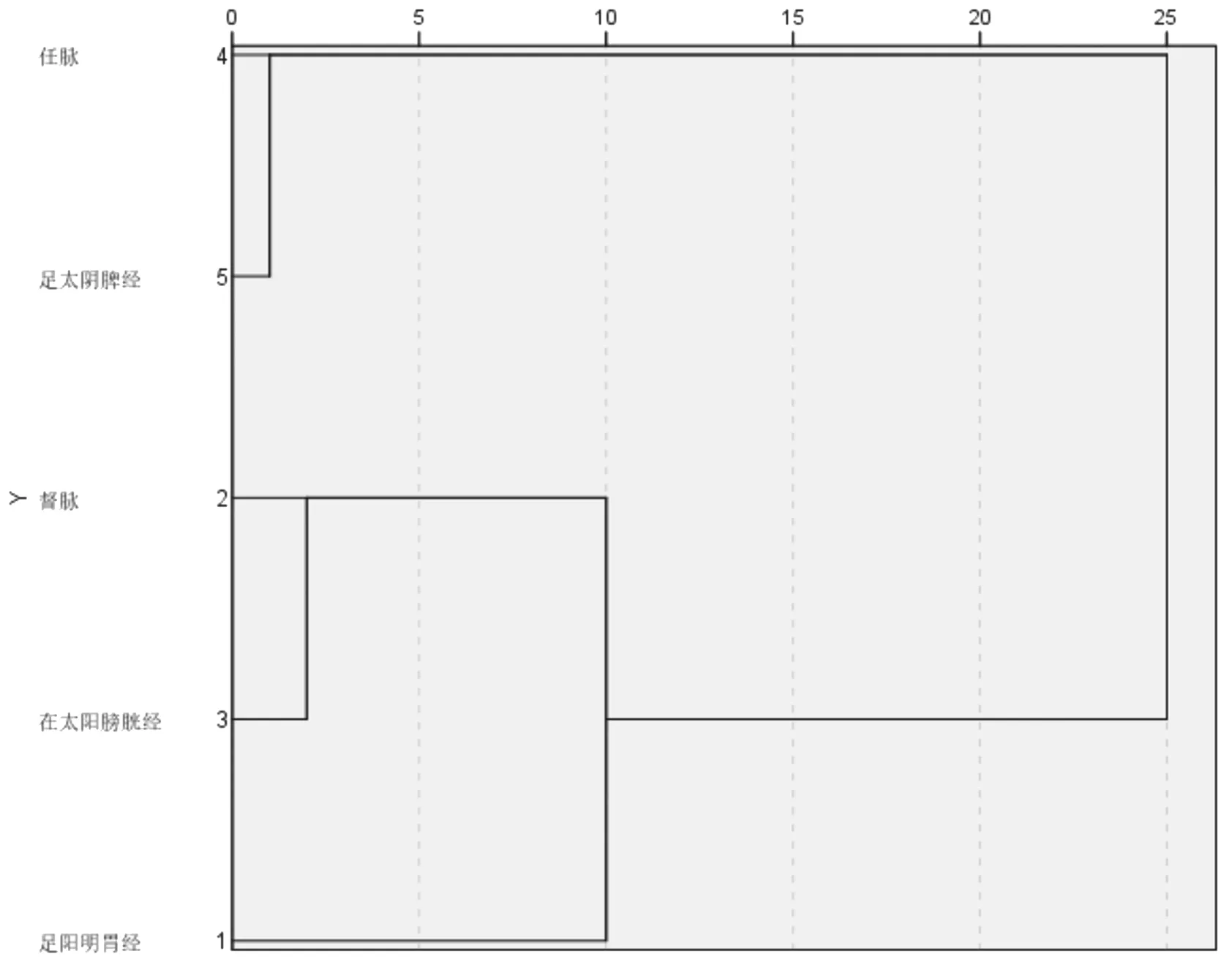

2.5聚类分析 采用SPSS 25.0软件对使用频次较多的腧穴进行系统聚类分析法分析,可将所有取穴分为2类:足三里、关元-大椎-三阴交-血海-脾俞-肾俞-膈俞-气海(见图3);再分别将针刺、艾灸中使用频次较多的腧穴进行系统聚类分析法分析,可分别将针刺、艾灸治疗化疗后白细胞减少症的取穴分为2类:针刺为足三里-三阴交,关元-肾俞-气海-脾俞-血海(见图4);艾灸为大椎-关元-足三里,膈俞-三阴交-脾俞-气海-命门-肾俞-血海(见图5)。对常用经脉进行系统聚类分析,也可分为2类: 足太阳膀胱经-督脉-胃经,任脉-足太阴脾经(见图6)。

图3 针灸治疗化疗后白细胞减少症腧穴聚类分析图

图4 针灸治疗化疗后白细胞减少症针刺使用腧穴聚类分析图

图5 针灸治疗化疗后白细胞减少症艾灸使用腧穴聚类分析图

图6 针灸治疗化疗后白细胞减少症经脉聚类分析图

3 讨 论

化疗后白细胞减少症在中医属于“药毒”导致机体脏腑气血阴阳失衡。2016年《化疗后白细胞减少症中医药防治与评估专家共识》[2]认为化疗后白细胞减少症可分为“药毒”损伤气血(白细胞)、阴血(骨髓)、精血(骨髓抑制)、瘀阻骨髓4个阶段,分别累及心脾、肝肾、脾肾,最终导致精髓空虚,新血生化无源,故化疗后白细胞减少症与脾、胃、心、肝、肾关系密切。

本研究纳入针灸治疗化疗后白细胞减少症的临床文献共102篇,得到常用腧穴10个,分别为足三里、关元、大椎、三阴交、血海、脾俞、肾俞、膈俞、气海、命门,其中足三里在针刺、艾灸、温针灸、穴位治疗的取穴频次中均分别居于首位;常用的经脉5条,分别为足阳明胃经、督脉、足太阳膀胱经、任脉、足太阴脾经;常用的特定穴5类,分别为合穴、下合穴、背俞穴、八会穴、募穴。足三里为足阳明胃经的合穴,是经气深入脏腑的部位,《内经》云“所入为合”,犹如溪水汇合进入河海,故此处气血旺盛;同时,足三里又为胃之下合穴,是胃腑之气相合之处,善于调理中焦脾胃,脾胃为后天之本,故针灸足三里穴不仅可以运化水谷,补益气血,改善化疗后白细胞减少症,还能够扶正固本,提高机体的抗病能力[10-12]。关元、气海为补益阳气之要穴,大椎为“诸阳之汇”,命门为补肾壮阳要穴,均能够培补元气,补益虚损;三阴交为足太阴脾经之合穴,同时又是足三阴经交会的部位,气血旺盛,与血海、八会穴之血会膈俞并称为“治血三大要穴”,故此三穴可调脾气、养肝血、益精髓,调节全身气血,对于化疗后白细胞减少症的治疗有着重要的作用[13-14]。脾俞、肾俞为背俞穴,是脏腑之气输注于腰背部的腧穴,脾俞能使脾健运,将水谷精微输布全身,五脏六腑得以滋养,肾俞能够壮肾阳、滋肾水,有利于气血的生成,脾胃为后天之本,肾为先天之本,二者能够使机体精血旺盛,促进白细胞的升高。

在经脉的选取方面,足阳明胃经为多气多血之经,与足太阴脾经相表里,脾胃为后天之本、水谷之海, 气血生化之源,针灸脾胃二经的腧穴能够起到健脾胃以补后天之本、益气血之源的功效,促进白细胞的恢复;任脉为“阴脉之海”,主一身之阴,能够调节阴经气血;督脉为“阳脉之海”,总督全身阳气,统率诸阳经,任督二脉能够平衡全身之阴阳,使失衡脏腑达到新的平衡,从而使机体达到“阴平阳秘,精神乃至”的状态;足太阳膀胱经分布着各脏腑的背俞穴,位于背部, 背为阳, 能够温补阳气、调整脏腑虚实,艾灸膀胱经背部诸穴可以提高机体免疫功能,增强抗癌能力[15-16]。

在特定穴的选用方面,五腧穴的使用频率最高,共计101次占29.88%,其次为下合穴、背俞穴、八会穴与募穴。五腧穴是经气运行过程中由小到大、由浅入深的五个穴位,《灵枢-九针十二原》:“所出为井,所溜为荥,所注为输,所行为经,所入为合。”能够畅达经气,取用下合穴、背俞穴、八会穴与募穴则能够调和脏腑气血阴阳。将使用频次较多的腧穴和经脉进行关联规则分析后分别得到10条、2条关联规则:关联度较高的腧穴组合是足三里-三阴交、足三里-血海、关元-气海、关元-气海-足三里。足三里扶正固本、补益气血;三阴交益精养血填髓,血海补血生血、活血化瘀;关元、气海大补元气、培元固本,皆能够调和机体气血阴阳平衡,激发经络穴位的神经内分泌-免疫系统[17-18],提高机体免疫力。经络关联规则较高的组合是胃经-脾经、胃经-督脉-脾经。足阳明胃经与足太阴脾经互为表里,且皆循行于胸腹,脾胃互相络属,使得后天之本经气旺盛,气血充足,生化有源;督脉总揽一身之阳经,循行于背部正中,统帅阳气,助脾胃之气血化生,从而促进白细胞的升高。

对使用频次较多的腧穴进行聚类分析后得到2类:足三里,关元-大椎-三阴交-血海-脾俞-肾俞-膈俞-气海。第一类腧穴可视为主穴,足三里为足阳明胃经之合穴, 多气多血, 为治疗慢性虚损症候的强壮穴, 刺激足三里能疏通经络、调理脾胃, 使气血生化有源,第二类腧穴可看作配穴,关元、大椎、三阴交、血海、脾俞、肾俞、膈俞、气海共奏补气生血、养血益精、滋肾壮阳之功,主配穴互相补充,共同治疗化疗后白细胞减少症。将针刺所选用的腧穴进行聚类分析后可归为2类:足三里-三阴交,关元-肾俞-气海-脾俞-血海;两类穴位均以气血并补为用,促进血液化生,升高白细胞。艾灸腧穴也有2类:大椎-关元-足三里,膈俞-三阴交-脾俞-气海-命门-肾俞-血海,第一类腧穴以培补阳气为主,第二类腧穴以益精养血为主,“气为血之帅,血为气之母”,气血互根互用,使局部细胞能量代谢增强, 血流加速, 微循环改善,促进白细胞的生成与释放[19-22]。经脉也可分为2类:足太阳膀胱经-督脉-胃经,任脉-足太阴脾经,第一类为阳经,补气壮阳,第二类为阴经,滋阴养血、阴阳并补,使五脏六腑得以滋养,从而扶助正气,增强机体免疫力而使白细胞升高。

综上,本研究基于数据挖掘探讨针灸治疗化疗后白细胞减少症的经穴规律,可为临床规范取穴提供借鉴和参考。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。