基于生态安全格局的海岛型城市生态保护修复关键区域识别

——以福州市海坛岛为例

胡俊峰,陈昱星,徐晓慧,朱芃凯,陈凌艳

(福建农林大学艺术园林学院,福建 福州 350002)

我国海域面积广阔,海岸线漫长,可管辖海域约300万km2,海岛资源丰富,共计1.1万个[1],其中面积大于0.5 km2的海岛达6971个[2],有人类居住的433个,约占总数的6%[3]。海岛作为海洋重要能量和生态物质的储藏库,是海岛文化和生产的重要载体[4]。伴随经济发展方式的转变,城市加速扩张,生态环境遭受严重破坏。生态安全格局从系统全局的角度对生态区域进行维护,对重要的生态源地和区域进行保护和修复,通过对生态过程的有效调控[5],实现从末端生态治理到前端生态管理的转变[6]。

基于“源地识别—阻力面建立—廊道识别”的构建范式在生态廊道的构建中较多运用。其中生态源地作为生态格局构建的重要环节受到普遍重视,目前有基于风景名胜区和自然保护区的直接识别方法[7]和基于生态系统服务的间接识别方法[8]。直接识别忽略了生态系统内部之间联系,人为干扰性较大。间接识别方法通过多种生态系统功能叠加识别生态源地。由于生态系统问题的复杂性和深刻性,通过简单的生态叠加难以反映生态问题。基于多重生态目标下的系统管理,以生态系统服务为支撑构建生态安全格局,能够维护生态系统稳定,为后期的生态保护修复提供前提条件。王秀明等利用水源涵养、水土保持、生物多样性保护和碳储存服务开展生态服务重要性评价进行生态源地识别构建生态安全格局,结合中大尺度区域研究提出相关生态修复建议[9];姜虹等利用生境维持、水源涵养、水质净化、粮食生产、土壤保持、洪水调节和沿海灾害缓解共计7种生态系统服务进行生态源地识别构建生态安全格局保护框架,为广东省未来的生态修复提供指引[10];倪庆琳等从生态连通性-生态敏感性-生态系统服务重要性入手,利用生态连通度、水源涵养、固氧释氮、生物多样性保护等进行生态评估划分生态源地,构建生态安全格局并提出相应生态修复策略[11]。因此,在进行海岛型城市生态治理中应当注重多种生态目标之间的耦合与连接关系,建立并优化多种生态系统服务的综合生态源地识别机制,构建综合生态安全格局,为后期生态保护修复工作提供参考。

海坛岛生态环境脆弱,淡水资源匮乏,土壤贫瘠,气象灾害频发。海岛生态系统一旦遭受破坏,恢复与重建的周期较为漫长,构建岛内生态安全格局,建立生态过程响应-预警机制成为协调经济与生态共同发展的重要途径。基于岛内生态环境的复杂性,本研究以生物多样性保护、水土保持、水源涵养、土地生产力以及沿海灾害防护五种生态保护目标构建综合生态保护体系识别多功能生态源地,基于最小累积阻力模型构建生态安全格局并识别生态廊道、景观战略点、生态敏感区和生境脆弱区,基于研究结果提出相应的生态修复策略,以期为海坛岛生态保护修复工作提供相关依据。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

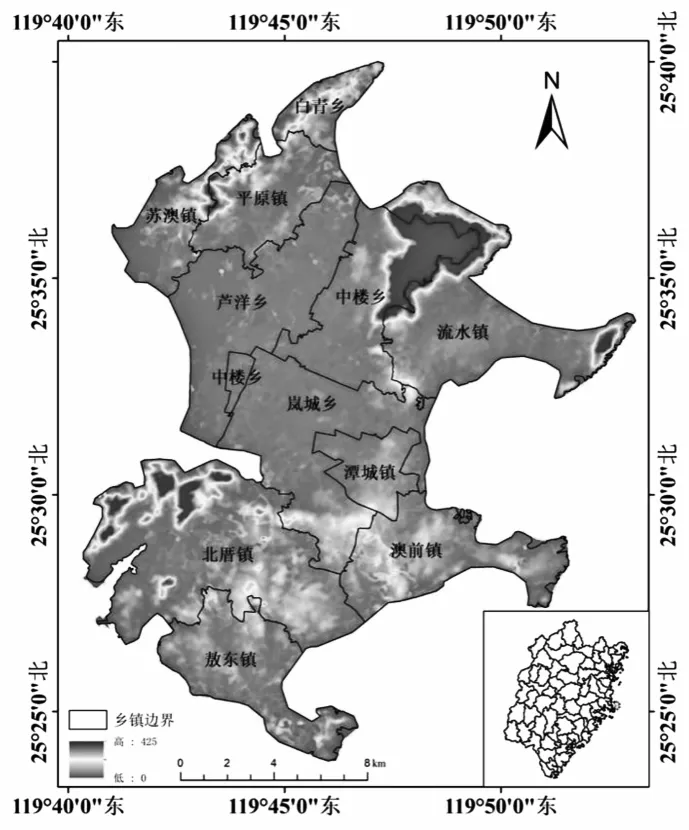

海坛岛位于福建省东南侧,全岛面积为267.13 km2,南北长约29 km2,东西宽约19 km2。岛内地势低平,地形以海积平原为主,东部偏高,君山插云峰为最高峰,海拔为434.6m。分属亚热带海洋性季风气侯,温暖湿润,多年平均气温为19.3℃,降水时空分布不均,年际变化较大。植被以木麻黄林和台湾相思混交林为主(图1)。

图1 研究区区位图Figure 1 Location map of the study area

1.2 数据来源

土地利用分类数据来源于中科院资源环境科学数据中心(http://www.resdec.cn),将研究区分为了耕地、林地、草地、灌木地、水体、湿地、建设用地和难利用土地8个地类,空间分辨率为30 m;多年降水侵蚀数据来源于中国气象科学数据中心(http://data.cma.cn)地面气候降水蒸散年值数据集;NDVI归一化植被指数和数字高程模型数据来源于地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn);Landsat8 OLI_TIRS遥感影像和ASTERGDEM数字高程数据;土壤类型数据来源于中国科学院南京土壤研究所(http://www.issas.ac.cn)土壤栅格数据集。

1.3 海岛生态环境分析

1.3.1 生态环境脆弱性

生态环境脆弱性最初源于生态交错带的研究,是指海岛生态系统中诸如海水侵蚀、水资源短缺以及地质灾害等多种能量相交汇形成的作用面[12]。生态交错带注重相互交错的界面,生态环境脆弱性更加注重自身结构的普遍性,表现为生态系统不足以应对气候变化(气候异常以及极端气候)及异常干扰而造成负面的不易恢复程度[13]。自然灾害、气候变化以及海平面上升等自然扰动以及旅游开发、围海造陆等人类扰动都不可避免地对海岛生态系统造成破坏[14]。

1.3.2 生态环境敏感性

生态环境敏感性是指海岛生态系统由于特殊的生态环境,面对突如其来的影响而产生自身生态结构演变的性质,反映了生态问题发生的难易程度及可能性。海岛土地瘠薄,生态敏感性较高,对自然变化易产生影响。同时海岛生态环境敏感性的出现与增强也是自然系统自身出于应对泥石流、海水侵蚀、风暴潮等外界干扰而产生的正常现象,在海岛生态系统漫长的进化过程中难以消弭。

1.3.3 生态难恢复性

生态难恢复性表现为海岛生态系统在受到外部扰动后,系统自身无法通过自我更新和调节能力对受损区域进行隔离和恢复至受扰动前的状态。海岛由于所处地带的特殊性,自身的生态系统更易受到自然或者人为损害。由于海岛周期性的风沙以及风暴潮、洪涝灾害、盐水入侵、台风、泥石流以及海岸侵蚀等影响,生态系统受到干扰,往往难以得到有效恢复;同时由于海岛自身结构较简单,自我恢复和调节能力较低,一旦受到较为严重的损害便难以恢复。

2 研究方法

通过协调生物多样性保护、水源涵养服务、水土保持服务、作物生产服务以及沿海灾害防护服务构建综合生态系统服务重要性评价识别生态源地,将2020年海坛岛土地利用作为初级阻力面,利用地质灾害和水源污染敏感性叠加综合生态敏感性对阻力面进行修正,基于最小累积阻力模型识别生态廊道、景观战略点;根据生态敏感性评价提取生态敏感区域。将生态源地、各级生态廊道和景观战略点作为生态保护区域,将生态敏感区和生境退化区作为生态修复区域。

2.1 生态源地识别

生态源地作为岛内物种的栖息地以及物质和能量流维持和扩散的起点[15],担负着对周边环境的辐射作用,有助于满足生物的生存需要,对各类生态系统结构和功能所衍生的服务提供生态支持[16]。本研究对各项生态系统服务进行定量识别(表1),利用自然断点法分为4个等级,其中生物多样性保护、沿海灾害防护以及土地生产力服务取前1等级,水源涵养和水土保持服务取前2等级作为生态源地。

表1 生态系统服务重要性评估方法Table 1 Ecosystem Services Importance Assessment Methods

生物多样性保护重要性:采用InVEST模型生境质量模块计算海坛岛的生物多样性分布。本研究取农田、建设用地、公路和难利用土地作为生境威胁因子进行计算。

水源涵养服务重要性:采用InVEST模型年水产量模块进行计算研究区的水源涵养服务。

水土保持服务重要性:采用通用水土流失方程RUSLE进行计算研究区的水土保持服务重要性。

沿海灾害防护服务重要性:根据地形起伏度、土壤类型、土地利用类型和NDVI归一化均值进行计算。

土地生产力服务重要性:采用土地生产力综合评价指数(PI)模型进行计算。

2.2 景观连通性评估

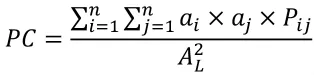

景观连通性表示了物质和能量在景观中流动的难易程度,良好的景观连通性能够增强景观斑块之间的联系,有效应对突发的自然灾害,维护生态系统稳定[21]。景观连通性指数PC作为判断景观传输和连通度被较多运用。公式如下:

式中,n为生态源点数量;ai和aj为源地i和j的面积;AL为生态源地总面积;Pij为为源地i和源地j之间最大传播可能性路径。PC的取值范围在0~1之间,其数值与景观连通性成正比[22]。

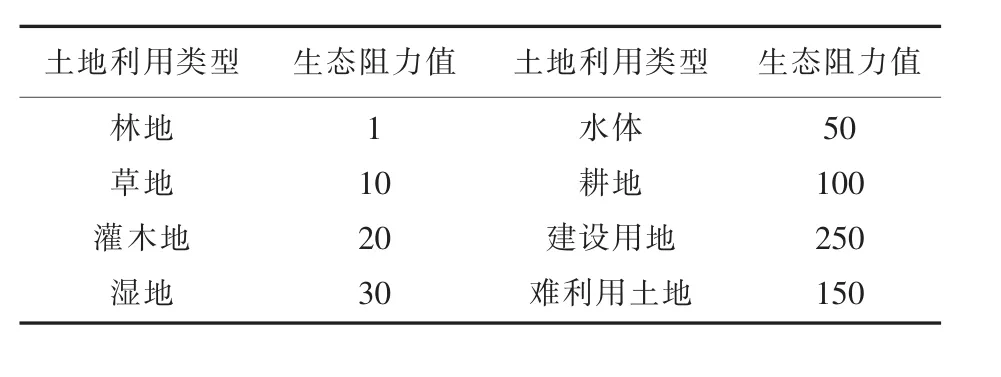

2.3 生态阻力面构建

生态阻力面即岛内易对生态环境产生系统影响的景观要素体系,当生态阻力值越大时,该区域物质和能量流动则越困难。本研究以2020年海坛岛的土地利用类型设为基础阻力面,将不同土地类型阻力值拟定在 1~250 之间(表 2)。

表2 研究区土地利用类型基础阻力面设定Table 2 Basic resistance surface setting of land use types in the study area

面对海坛岛地质灾害频发以及水资源污染和短缺问题,本研究选取坡度、高程、年均降水量、NDVI四个地质因子以及距水体距离、流域范围、年均降水量、距居住区距离四个水文因子分别构建地质灾害敏感性和水源污染敏感性,等权叠加得到海坛岛综合生态敏感性,基于此对基础阻力面进行修正。

式中:Ri为修正后的栅格i的生态阻力值;NLi为栅格i的综合生态敏感性;NLa为栅格i对应的土地利用类型a的平均综合生态敏感性;R为栅格i对应土地利用类型的基础生态阻力值。

2.4 生态保护关键区域识别

2.4.1 生态廊道提取

生态廊道作为岛内能量和物质流动的主要通道,能够促进生态流和生态斑块之间的流通,有助于维持岛内生态系统功能的稳定性[23],维护资源、环境和生态系统服务安全和持续发展[24]。最小累积阻力模型通过对物种和能量在不同景观阻力面之间流通所需耗费的代价进行分析,能够较好地反映能量流动的途径和趋势[25],被广泛用于生态廊道的识别当中[26-27]。本研究中利用Cost Path工具识别最小成本路径。

2.4.2 廊道重要性分析

重力模型可以对生态源地间的作用强度进行量化[28],本研究中用来评价不同生态源地之间的廊道重要性程度。公式如下:

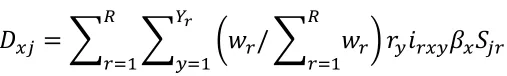

式中:Gab为源地a和b之间的相互作用强度;Na和Nb为源地a和b的权重;Dab为生态廊道阻力值;Pa和Pb表示源地a和b的平均阻力值;Sa和Sb为源地a和b的面积;Lab为源地a和b之间的廊道阻力值;Lmax为区域内的最大廊道阻力值。

2.4.3 景观战略点识别

景观战略点是指在空间位置与局部具有特殊意义的关键点,能够有效地控制对物种的空间流动与蔓延[29],从而实现对生态过程管理的控制与维护。将研究中的景观战略点进行整合,作为生态阀值与生态敏感区域进行保护,能够以较小的经济代价获取较大的生态效益。本研究中依据生态源地和阻力面的空间形态,将景观战略点分为鞍部战略点、交汇处战略点、高原型战略点。

鞍部战略点:相邻生态源地之间辐射面的切点,作为生态踏板,为相邻的源地能量流通提供支撑。

交汇处战略点:通过阻力面研究,阻力值由低到高呈现有序线性分布,低阻力值网络在阻力交汇点和分枝点处出现聚合与分流,这些点能够有效控制生态空间联系和物质流通,提升景观的完整性。

高原型战略点:当高阻力值区域对低阻力值完成包围时,阻力值较低的区域就成为生物与能量向周围扩散的源,景观战略点位于源地的中心,维持着周边生态过程的能量流动。

2.5 生态修复关键区域识别

2.5.1 生态敏感区识别

生态安全是指自身发展不受外界干扰的状态[30]。不合理的生产活动易对环境造成影响。生态敏感区是指面对外界干扰与变化受到破坏,不能保持稳定和自我恢复的区域。本研究选取水土流失、水源污染敏感型前20%的区域作为生态敏感区。

2.5.2 生境退化区识别

不合理的生产活动易对环境造成消极影响。当栖息地生境对于危害胁迫越敏感时,栖息地生境就越容易退化。本研究利用InVEST模型生境质量模块对岛内生境退化指数进行计算[31],选取生境退化度前20%的区域作为生境退化区。生境退化指数计算公式如下:

式中:Dxj为第j类土地覆被类型中栅格单元x的生境退化程度;R为生境胁迫因子r的个数;wr为胁迫因子r的权重;y为第r类胁迫因子的栅格数;Yr为威胁因子r的栅格单元总数;βx为各类胁迫因子对栅格x的阻力值;Sjr为第j类土地覆被类型对第r类胁迫因子的敏感度。

3 结果与分析

3.1 生态系统服务重要性

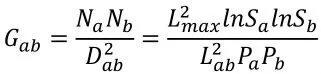

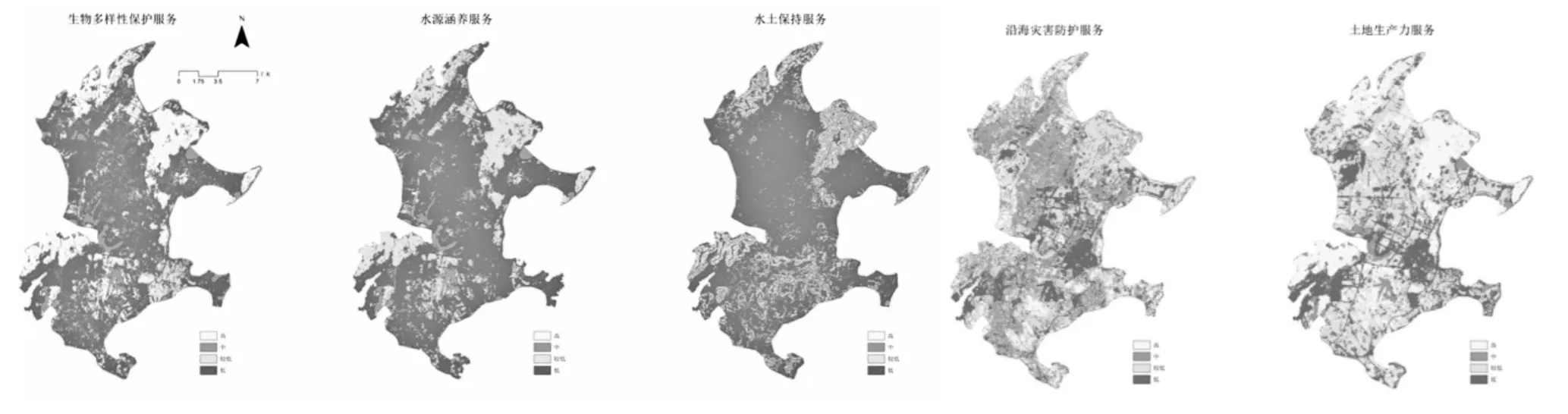

通过研究可知,海坛岛各类生态系统服务呈现不均衡分布,不同生态系统服务之间的差异性较大(图2)。

图2 研究区生态系统服务重要性空间分布图Figure 2 Spatial distribution map of the importance of ecosystem services in the study area

生物多样性保护服务重要性:研究区生境质量最大值为0,最低值为1,均值为0.43,略小于中间值。高值区位于北部的白青乡、中原镇和苏澳镇的烟堆山、猫头墘山,东北部的中楼乡和流水镇的君山、虎头山和杨梅山,西南部的北厝镇的牛寨山和程安山,低值主要位于谭城镇、岚城乡和中楼乡等城镇用地。其中PC>1的生物多样性保育源地共14个,总面积为39.95 km2,占岛内总面积的14.9%。

水源涵养服务重要性:研究区水源涵养量最高值为17609mm,最低值仅1103mm,年均值为11913mm,时空分布差异较大。高值区位于中部中楼乡、流水镇、岚城乡、潭城镇和澳前镇一带,低值区位于北部白青乡、苏澳镇、平原镇和芦洋乡一带,南部的北厝镇和敖东镇一带。其中PC>1的水源涵养源地共20个,总面积为8.54 km2,仅占岛内总面积的3.1%,PC均值为5.61。

水土保持服务重要性:研究区最高值为6567 t·hm-2a-1,水体保持年均值为1518 t·hm-2a-1,其空间分布近似于研究区地势走向。高值区主要位于中楼乡东北部的君山、流水镇东南部的王爷山和北厝镇西北部的牛园底山。低值区主要位于平原镇、流水镇、中楼乡和北厝镇等居住和建设用地,植被覆盖度较低。其中PC>1的水土保持源地共21个,源地总面积为7.87 km2,仅占岛内总面积的2.9%,PC均值为9.52,连通性较高。

沿海灾害防护服务重要性:研究区灾害防护水平总体较好,高值区位于北部的白青乡、平原镇和苏澳镇的南澳仔、烟堆山和猫头墘山,中部流水镇的王爷山和老孟山、南部北厝镇和敖东镇的南岭及部分地区;低值区主要位于潭城镇城区以及北厝镇的部分城区,以人工建设用地为主。识别PC>1的沿海灾害防护源地共23个,总面积为14.91 km2,占岛内总面积的5.8%,PC均值为7.77。

土地生产力服务重要性:研究区作物生产指数最高值为31.5,最低值为2.43,年均值为11.73。高值区主要位于烟堆山、猫头墘山、君山、王爷山、老孟山、牛园底山以及南邻部分地区等林地和三十六脚湖、竹屿湖等水源地。识别PC>1的作物生产源地共17个,总面积为42.86 km2,占岛内总面积的16.05%,PC均值为10.90。

3.2 生态阻力面修正

海坛岛地质环境脆弱,水资源短缺,两者对生态格局分布产生影响。由地质灾害敏感性与水源污染敏感性叠加得到综合生态敏感性分布(图3)。岛内整体生态敏感性良好,白青乡、澳前镇、北厝镇西部以及流水镇东部和北部生态敏感性较高,地质灾害多发,水资源易受污染;平原镇、苏澳镇、芦洋乡、中楼乡、岚城乡、北厝镇中部以及敖东镇北部生态敏感性较低。基于综合生态敏感性对基本阻力面进行修正,以便更好地表达物种及能量流动时的阻力作用。

图3 研究区阻力面空间分布图Figure 3 Spatial distribution map of resistance surface in the study area

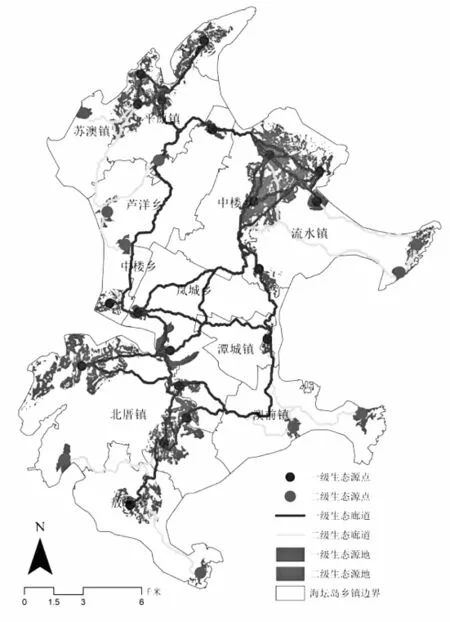

3.3 生态保护关键区域

3.3.1 生态源地

将生物多样性保护、沿海灾害防护与土地生产力服务重要性前25%的区域以及水源涵养、水土保持重要性前50%的区域进行融合,得到约27172个破碎生态斑块,总面积约为97.13 km2,占岛内总面积的36.37%,斑块面积区间为0.1~68.3 km2。通过相关研究[32]以及斑块个数与面积的数量关系,当单一斑块面积>3 km2时,斑块数量与面积的比值趋于稳定,对应生态斑块个数为42个,面积为39.42 km2,占生态斑块总面积的40.55%,主要分布于烟堆山、猫头墘山、君山、虎头山、杨梅山、老孟山、务里山、牛寨山、牛园底山、山利山、南岭以及三十六脚湖和竹屿湖附近,并以此代表海坛岛生态源地分布格局。通过景观连通性分析,最高值位于君山、虎头山和杨梅山,PC为35.53,最低值位于风球山和将军山,PC仅为0.02,景观连通性较低。研究中将PC>1的区域设为一级源地,共30个生态源地,面积为37.74 km2,将PC<1的区域设为二级源地,共12个生态源地,面积为4.68 km2。

3.3.2 生态廊道

通过识别生态源地、构建阻力面,识别最小阻力路径并筛选出生态廊道(图4)。识别研究区潜在生态廊道共116条,总长度为23.40 km,其中一级生态源点19个、潜在一级生态廊道66条,总长度为11.28 km,主要分布于平原镇、中楼乡、岚城乡以及北厝镇,其景观类型主要以林地、湿地和水域为主;二级生态源点10个,潜在二级生态廊道50条,总长度为12.12 km,主要分布于苏澳镇、平原镇、流水乡、澳前镇和敖东镇,其景观类型主要以林地、草地为主。

图4 研究区生态安全格局Figure 4 Ecological security pattern in the study area

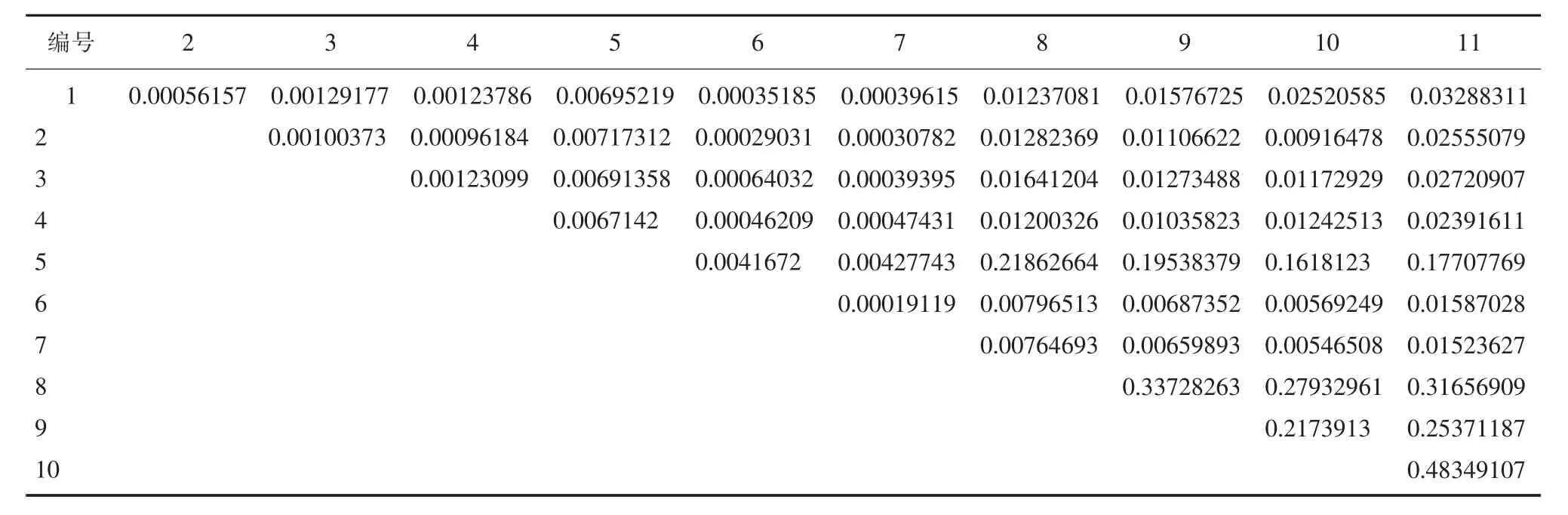

3.3.3 廊道重要性分析

通过重力模型对研究区生态源地之间作用强度对比,可以对潜在生态廊道进行重要性评价。本研究选取19个一级生态源地进行廊道重要性分析(表3)。生态廊道整体重要性偏低,重要性均值为0.74。源地1(山门村水坝)到源地11(西楼山)之间的连通重要性均处于0~0.5之间,其中源地9(隆兴岭)与源地11(西楼山)、源地9(隆兴岭)与源地10(平潭海岛国家森林公园)之间的廊道重要性最高,分别为0.31和0.27,源地3(竹屿湖公园)与源地6(下洋村湿地)、源地4(三十六脚湖)与源地7(南岭)之间的廊道重要性最低,分别为0.00029和0.00039,需加强生态廊道保护。源地12(牛园底山)与源地19(南寨山)之间的连通重要性较高,处于0.1~10的区间,其中源地12(牛园底山)与源地16(虎头山)、源地10(平潭海岛国家森林公园)与源地16(虎头山)、源地15(二角山)与源地19(南寨山)之间的廊道重要性最高,分别为9.67、8.92和6.37,源地7(南岭)与源地13(猫头墘)、源地7(南岭)与源地17(君山)之间的作用强度最低,分别为0.0057和0.0098,生态廊道重要性偏低。

表3 生态源地相互作用强度矩阵Table 3 Ecological source-Site interaction strength matrix

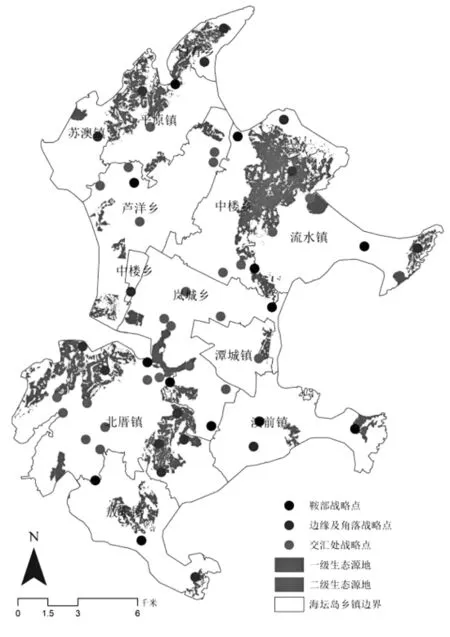

3.3.4 景观战略点

通过对生态源地、生态阻力面和高程分析,考虑到多种生物的流动与扩散方式,选取大白鹭、豹猫作为目标物种,默认海拔越低、植被覆盖度越高、水域越广阔则越有利于动物的扩散,以生态源地作为物种的扩散源,将修正后的生态阻力面作为物种流动的基质,采用目译的方式对研究区域进行解译(图5)。识别研究区景观战略点共54个,景观类型以林地和水域为主,其中鞍部战略点13个,主要位于中楼乡、岚城乡、澳前镇和北厝镇;交汇处战略点25个,主要位于芦洋乡、中楼乡、岚城乡和北厝镇;高原型战略点16个,主要位于白青乡、苏澳镇、流水镇和北厝镇。

图5 研究区景观战略点分布图Figure 5 Distribution map of landscape strategic points in the study area

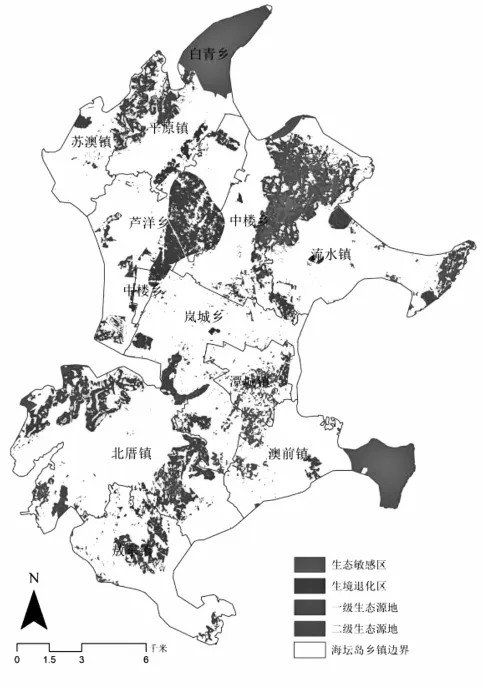

3.4 生态修复关键区域识别

3.4.1 生态敏感区

通过建立研究区地质灾害和水源污染生态敏感性阻力面,选取敏感度前20%区域作为生态敏感区(图6)。识别地质灾害敏感区总面积为63.15 km2,主要位于潭城镇中心城区以及流水镇、中楼乡的部分城区,用地类型主要为居住及建设用地;水源污染敏感区总面积为28.82 km2,主要位于澳前镇和白青乡。将地质灾害与水源安全敏感区进行叠加得到研究区的生态敏感区,总面积为66.07 km2,主要用地类型为城镇建设用地、部分林地以及农业用地,受人们生产生活影响较大。

图6 研究区生态修复关键区域分布图Figure 6 Distribution map of key areas for ecological restoration in the study area

3.4.2 生境退化区

海坛岛整体生境退化度较低。生境退化区域主要位于潭城镇、岚城镇以及芦洋乡的部分城区,用地类型以居住用地和建设用地为主(图6)。耕地和草地的退化较为严重,生境退化指数为0.079和0.074,存在一定的生态退化风险;灌木地、湿地和水域的生境退化度较低,退化指数分别为0.024、0.020和0.028,这些地区具有多种植被群落,具备生态抗性,自然条件较好;居住及建设用地的生境退化指数为0.014,生境退化区总面积为21.36 km2,主要位于平原镇、中楼乡和芦洋乡,用地类型主要为农业用地及部分城镇建设用地。

4 讨论与建议

4.1 研究讨论

生态系统服务存在着较为复杂的生态运行与交替作用,单一生态阻力面构建难以反映物种迁移与能量流动的关系,无法维系日益多元化的生态要求。本研究通过生物多样性保护、水源涵养、水土保持、土地生产力以及沿海灾害防护5种生态系统服务识别多种生态源地,基于最小累积阻力模型构建生态安全格局识别生态保护和修复区域,利用景观连通度与重力模型进行相关评价,实现生态源地保护和脆弱区修复的协同。

本文采用生态系统服务重要性构建生态安全格局识别生态源地、生态廊道、景观战略点和生态脆弱区。主要不足在于:(1)生态源地面积最小阀值确定:源点识别是生态安全格局构建的前提与重要环节,具有关键作用。通过生态系统服务重要性进行定量识别中,源地最小面积阀值的确定有所不同。研究中识别的生态斑块27172个,其中生态斑块大于1 km2的有140个,生态斑块大于10 km2的只有10个,斑块数量伴随面积增大而急剧减小,在面积阀值大于3 km2后趋于平稳,斑块个数为42个,虽然本研究最终确定3 km2作为生态源地面积阀值,但是否有更确切的变量关系还有待研究;(2)面向海岛型生态安全格局的构建:海坛岛兼受大陆和海洋型气候影响,生态环境脆弱,地质灾害和水源短缺问题依旧突出。本研究选取水源涵养和水土保持模型进行源地识别,并利用地质灾害和水源污染敏感性进行阻力面修正,以期构建面向水土保护的生态安全格局。囿于数据所限,研究区的地下水储量、地表水流速、台风以及雨洪灾害未在研究之列,今后可以尝试探究其对生态格局的影响;(3)基于传统土地利用类型的阻力面设置:阻力面反映了物种流动于迁徙过程中的难易差异,本研究选取综合生态敏感性对基础阻力面进行修正,但本质仍然是基于土地利用进行赋值,对于不同物种之间的流动,其基础阻力面应当体现其特点,面对多元化的生态保护目标。

4.2 生态保护修复建议

4.2.1 完善生态修复规划,落实生态监管

研究区域生态流活跃,生态系统易受损害。通过划定生态红线以及设立生态保护区等方式,扩大君山、盐堆山、牛寨山以及三十六脚湖等重要生态源地和生态廊道的保护范围,同时加强景观战略点的生态监管,连接竹屿湖公园进而辐射岛内中心城区,提升岛内整体生态水平。完善用地性质及产权制度管理,加大对违规违期使用土地的惩治力度。可以对居住及建设用地设定生态红线、严格控制城镇及乡村的增长范围,防止村镇的无序扩张的同时应当加强生态红线和生态保护区的监管、逐步推进水土保持综合治理,开展坡地退耕还林等工作。

4.2.2 开展水土专项综合整治,适地适林适树

研究区域自身灾害问题较为突出,部分生态灾害区域位于岛内中心城区,一旦发生滑坡、泥石流等将对人们生活造成严重损失。在岛内生态调控中应当注重地质灾害的防治,采取植树造林、修建挡土墙以及坡地退耕还林等必要措施;将生态敏感区、生境退化区、生态保护红线以及历史古村落等纳入重点修复区域,进行相应的生态修复;有序推进生态安全格局建设进行有效的分类整治,实行矿山环境整治修复[33]、生态廊道修复[35]以及海岸带修复[35];对君山、牛寨山等重要生态源地进行有效保护,重要林地和水源地应减少人为干扰影响;诸如开发区、居住区以及建设用地等生态敏感区应加强生态管控,进行水土保持等相关治理。

4.2.3 明确修复主次及分区治理,统筹生态全局

依据研究区域自身状况,明确修复重点区域和修复次序。海坛岛北部由于开发较晚,生态环境良好,可以作为生态维护与生物多样性保护片区进行管控,保护生态源地,对生态薄弱区域进行适度整治;中部地区由于城区关系人口密集,作为中部城区水源涵养与生态开发片区进行保护和治理,加强水源地监管保障用水安全进行水源地管控,注重本土树种的培育与利用提升城区整体植被覆盖度;海坛岛南部靠近重要的生态斑块,作为部生境保护与生态旅游片区,保护好生境的同时进行适度的旅游开发,开展生态旅游带动岛内生态和经济的发展。依据《平潭综合实验区总体规划》等上位规划,结合生态保护地和生态修复区识别与构建,统筹协调海坛岛生态治理工作。

4.3 研究展望

4.3.1 加强生态机理研究,提高生态阻力面赋值科学性

海岛型生态安全格局基于生态阻力面构建,其土地覆被利用类型、人类干扰活动以及景观的空间结构是影响物种扩散以及能量流动的三个主要因素。以往基于专家咨询的赋值方法对环境干扰的人为主观性较大,且对土地进行均一化赋值容易忽视不同类型下的土地利用对生态的影响,尚未形成统一的标准和范式。应加强对土地内在机理的研究,优化单一的均值以反映不同类型的生态阻力面,同时引入不透水表面指数以及夜间灯光系数等数据,丰富生态阻力面赋值的方法。

4.3.2 完善生态指标因子,提升生态格局评价有效性

海岛型生态安全格局构建已有多种研究方法,最小累积阻力模型能够反映物种迁徙以及能量流动的阻力,但对其周边环境胁迫与响应的生态过程研究较少。利用景观连通性、网络闭合度、节点连接率等指标因子对生态网络进行评价,能够对景观数据进行量化分析。完善相关的生态指标体系的建设,研究并建立有效的评价体系对区域安全格局进行有效性评价,对相关景观生态指标进行有效区分并完善评价指标体系的建设,能为后续的生态空间规划提供科学依据。

4.3.3 注重生态过程耦合,优化生态网络空间布局

生态过程维持生态格局的运行,而生态格局从整体反作用于生态过程。当前研究注重生态格局的构建与表达,其构建将生态要素置于不同层次的生态肌理中进行综合叠加。生态安全格局依循整体格局和功能,对重要的生态斑块与源地进行保护,能够促进物种与能量之间的流动。在海岛生态规划中应当注重对生态格局与过程之间耦合作用研究,建立与优化生态网络的空间布局,构建面向多元化生态目标的综合性海岛生态安全格局。

5 结论

本研究以福建省海坛岛为例,基于最小累积阻力模型融合多种生态保护目标构建研究区生态安全格局,识别生态源地、生态廊道、景观战略点和生态脆弱区并提出相关建议。研究结果表明:(1)研究区识别生物多样性保护源地39.95 km2,水源涵养服务源地8.54 km2,水土保持服务源地7.87 km2,土地生产力服务源地42.86 km2,沿海灾害防护源地14.91 km2,识别综合生态源地97.13 km2,主要分布于烟堆山、猫头墘山、君山、虎头山、杨梅山、老孟山、务里山、牛寨山、牛园底山、山利山、南岭以及三十六脚湖和竹屿湖附近;(2)研究区识别一级生态源地37.74 km2,一级生态源点19个,潜在一级生态廊道66条,总长11.28 km,二级生态源地4.68 km2,二级生态源点10个,潜在二级生态廊道50条,总长12.12 km,识别景观战略点54个,生态敏感区域66.07 km2,生境退化区21.36 km2;(3)海坛岛今后的生态保护修复工作,可以通过划定保护区和保育区的方式加强对重要生态源地、廊道和景观战略点的保护与监督,对生态敏感区和生境退化区应当进行分类整治修复工作,遏制生态退化趋势。