中国设计铸就中俄友谊新地标

——北京城建设计发展集团参建莫斯科地铁第三换乘环线西南段项目侧记

“亲仁善邻,国之宝也”。70余载风雨兼程,70余载砥砺前行,经过世界风云变幻的考验,中俄关系进入新时代,愈加成熟、稳定、坚韧。守望相助,在当今世界百年未有之大变局中,时间与实践都见证了中俄两国的友谊,越是友好合作,越是历久弥坚。

2021年12月7日,北京城建设计发展集团股份有限公司(以下简称“北京城建设计集团”)负责设计的首个欧洲地铁项目——莫斯科地铁第三换乘环线西南段项目正式开通,俄罗斯总统普京以视频连线形式出席通车仪式。这是全球最长的地铁环线——全长70公里的莫斯科地铁第三换乘线的一部分。地铁站浓郁的中国元素、中国方案、中国文化成为市民和游客打卡拍照的网红新地,被媒体喻为“中俄友谊的新地标”,为辞旧迎新的莫斯科献上一份特别的新年礼物。

北京城建设计集团是我国第一家地铁设计企业,是轨道交通行业的先行者。近年来,公司积极响应国家“走出去”和“一带一路”倡议,聚焦发展区域、业务领域,在勘察测绘、设计及咨询、科技产业化方面,业务已遍及欧洲、亚洲、非洲、南美洲的主要国家和地区。在7个国家开展了轨道交通设计工作,设计总里程193.3公里,通车总里程127公里。

2013年10月,北京城建设计集团开始积极探索莫斯科地铁设计市场,2016年10月,成功签约莫斯科地铁第三换乘环线西南段项目。设计标段全长5.4公里,包含维尔纳斯基大街站、米丘林大街站、阿米尼耶夫斯卡耶公路站3个车站及相邻的4个区间。当年曾留苏并获得莫斯科铁道运输工程学院博士学位的施仲衡院士听到中国企业承接了莫斯科地铁设计工作时,激动地嘱托道:“这是一项光荣而艰巨的任务,我们一定要做好!”

地铁设计,60年的“沧海桑田”巨变

一直以来,莫斯科的地铁系统以其庞大的规模、精美的设计享誉全球,被称为“地下艺术殿堂”。莫斯科的每个地铁站设计风格都很独特,其精美的浮雕、大型吊灯和镶嵌画等将这个庞大地下交通体系打造成为两百多座艺术陈列馆。

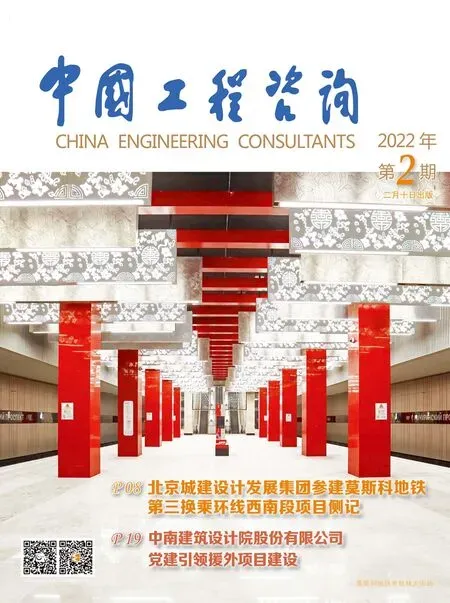

阿米尼耶夫斯卡耶公路站

1956年中国组建“北京地下铁道筹建处”,苏联专家组来到北京,为中国地铁建设提供技术支持,中国技术人员实地考察苏联地铁,交流总结建设经验。老一辈北京城建设计人和铁道兵共同努力、砥砺奋斗,历时10余年完成了新中国的第一条地铁----北京地铁一号线的设计和修建工作。60多年后,莫斯科地铁设计团队吸收了包含中国文化设计元素等内容,将中国传统建筑艺术与文化融入车站装修风格,实现了技术和文化的深度融合。

走进米秋林大街地铁站,红色立柱、团寿纹、祥云等中国元素亮相莫斯科“地下艺术殿堂”,成为“中俄友谊新地标”。莫斯科建筑委员会会长、首席建筑师谢尔盖·库兹涅佐夫表示:“米丘林大街站的设计构思巧妙地将植物的主题和中国汉字结合起来,在纪念命名此站的生物学家伊万·米丘林的同时,也向地铁的中方设计团队及建设者们表达了敬意。”

莫斯科地铁第三换乘线西南段片区居住着约34万居民,约10余万居民在新车站的步行范围内,西南段地铁环线的建成使当地居民日常通勤时间减少40%。“地铁终于开到了我家门口!”28岁的俄罗斯姑娘叶莲娜是一名心理咨询师,新建的阿米尼车站离她家步行仅需5分钟,地铁开通后,她和住在维尔纳大街站附近的朋友见面仅需约10分钟,为她出行节省了近20分钟时间。

机遇挑战,“与时间赛跑的马拉松”

中国是城市轨道交通发展最快、规模最大的国家,地铁建造技术通过数十年的创新与实践,形成了一套较为完善和先进的建造体系。俄罗斯地铁一直延续苏联时期的体系,随着时代的发展,虽然进行了一些改革和调整,但因其自身各系统更新较慢,整体还基本保留着苏联时期的特征。

北京城建设计集团在中国城市轨道交通领域专业技术强、综合实力雄厚。虽然中俄两国地铁设计在规范标准、材料参数、计算软件、计算模型方面有较大差异,但是对履约莫斯科地铁项目信心满满。可是,设计团队谁也没想到,从项目设计伊始到开通运营,可谓是一场“与时间赛跑的马拉松”,时至今日,团队里每个成员仍然记忆犹新。

莫斯科地铁设备系统规模较大,管理用房数量也明显多于中国地铁。莫斯科地铁公司下设19个部门,每个部门都有房间要求和面积指标,对于19个部门怎样分配到各个车站,俄方也有一套详细的运营组织图,用来调配各部门在每个车站设置原则。如何在短时间内了解其原理、满足莫斯科设计规范及做法是建筑师们面临的一个挑战。

我国的车站结构计算是将模型简化成梁板柱的二维平面体系,而俄罗斯则选用欧美知名通用有限元计算软件,直接建立三维模型。在工作范围方面,国内工程的施工组织设计由施工单位完成,俄方的法规是由设计单位承担,北京城建设计集团对施工组织设计并不专业,需要重新研究学习。

北京城建设计集团承担的工作是莫斯科第三换乘线中的一部分,从区间线路、车站形式、设备系统、运营组织都要符合俄罗斯总体设计单位的要求。安全无小事,首次承接俄罗斯项目,为确保工程安全,设计团队隔三差五就前往工点走访查看,和工人了解施工进展,分析解决遇到的问题。2019年初,当国内欢度春节佳节时,身处莫斯科的设计师在例行现场检查中,发现阿米尼耶夫斯基公路站的主体基坑地质实际情况与勘察报告的差别较大,基坑西南角的地质发现软弱地层,导致该部分的地下连续墙发生了变形超标。在国内休假的结构专业负责人被一个电话紧急召回莫斯科,设计师下了飞机直接奔赴施工现场,在调查了解完现场情况后,紧忙赶往办公室,与俄籍技术总工一起修改基坑支护方案。

回忆这段往事,当事人感慨地说:“我回到莫斯科后,一是因为时差,二是因为紧张,连续几天根本无法入睡,白天既要顶着压力工作,又要马不停蹄地给莫斯科当局委员会报告情况、修改方案,直到修改方案通过审批,地连墙变形稳定后,我和北京的同事才松了口气。自己的工作不只代表企业,更关乎中国形象,设计无小事,责任大如天啊!”

方案融合,跨国建设理念的碰撞

维尔纳斯基大街站

俄罗斯地铁车站站台多采用岛式站台,部分采用侧式及混合式,车站面积较大,一般为地下三层,车站站厅位于车站两端,不连通。中国的车站面积较小,一般为地下两层,车站站厅相互连通。

中方设计师吸收中国最新的设计理念,利用阿米尼公路站周边高差大,一侧有公交车站的优势,借用“地下车站地面做法”的设计理念,采用了“车站设中庭+顶部开天窗”方案,在保留俄式地铁站高大站厅空间的同时,又引入地面自然采光。后来因为当地反恐形势的变化,方案未能最终实现。

在米丘林大街站,地块周边居住区很多,设计师提出了地铁车站及地面一体化开发的商业理念。方案得到莫斯科市长及建筑委员会的一致认可,地铁建设管理部门也将地块用地调整规划,采取一体化开发模式交给中方设计,项目完成施工图设计,并已开工建设。建筑委员会对米秋林大街车站装修风格采用“中国元素、中国文化”相融合的方案,审批过程中,委员代表中的市民代表有的不喜欢红色,有的市民代表认为高傲的斯拉夫民族不需要引入东方文化。设计师几经修改方案,与俄方总体设计单位不断沟通,多次与建筑审查委员会委员耐心沟通讲解,终于在修改到第七版方案后,获得了俄方民众的认可,通过了建筑委员会的方案审批。

在区间隧道,俄罗斯规范中明确要设置多个不同功能的附属结构,主要为通风井、集水泵站和联络通道,这些附属结构在中国地铁区间里也有,只是间距要求和规模与俄方不同。莫斯科的做法是每个区间分别施工所有的附属结构,中国做法是在满足规范的情况下,将通风井、集水泵站、联络通道整合成一个附属结构,方便施工。中方团队优化组合,采用不同方式介绍中国做法的优点,俄方设计师认为自己的方案是传统做法,能满足本国规范和标准,没兴趣研究中国做法。在坚持不懈、细致沟通下,俄方设计师答应试用,经过与审批部门一轮又一轮的沟通交流,终于接受了中国的做法。

不积跬步,无以至千里。在莫斯科地铁设计中,中方团队结合莫斯科当地习惯,因地制宜、融合贯通,设计水平得到了各级审查委员会的肯定。

通力合作,从“水土不服”到“融合发展”

地铁区间隧道

项目伊始,中国设计团队对项目的困难预估有些不足,设计方案始终无法通过总体设计单位的审批,方案不能落地。团队负责人程新从俄方总体设计院聘请了顾问专家,定期对项目方案点评指导。但由于顾问专家只能在下班之后工作,远远不能满足进度需要。如何解决水土不服?如何快速适应当局要求?如何不耽误工程进度?这一系列难题都必须马上解决。不能再这么等下去!艰难时刻,公司总部果断决策,在俄罗斯成立分公司,招聘当地员工与中方设计团队一道开展设计工作,公司党委及工会组织,政策同步、保驾护航,为项目推进提供了坚实保障。

国内专家现场踏勘

项目组首先聘请了专职律师、财务人员,帮助制定了分公司章程,又陆续招聘专业技术人员,建立了专业化、属地化的工作团队。中俄两国设计师相互学习、主动适应,攻坚克难、大胆创新,持续推动设计工作良性发展,中方团队还将企业文化与俄罗斯文化相结合,实现了属地化的有效管理。

最终经过19个月、200多次专场答辩会审,初步设计10个阶段的报审图纸,均一次性获得俄罗斯国家鉴定委员会的批复,这是外国设计公司在俄罗斯地铁图纸审批中的第一次,中方设计团队赢得了莫斯科总体设计单位的尊重。从开始的不理解、不配合,到与北京城建设计集团主动签订《战略合作协议》,两国设计师通力合作,在莫斯科地铁项目推进过程中,还承揽了TOD开发、总体规划编制的多项设计任务。

交流互访,中国设计闪亮国际市场

现场施工配合

外籍员工参加北京年会

参加第20届建筑与设计展

“莫斯科地铁项目一定要做成精品”,公司领导积极调度,委派专家多次到莫斯科开展工作,为增进俄方人员对中方的信任,公司3次组织俄籍设计师、审批专家来中国交流参观。莫斯科第三设计院院长安娜女士在参观并乘坐北京地铁大兴机场线后感慨万千,说道:“我之前在卡塔尔乘坐过最快的地铁达到100km/h,现在这个记录被160km/h打破了。”分公司俄籍设计总工塔基安娜表示:“刚开始我并不接受项目的执行思路,2018年参加公司在北京的年终表彰大会,这是我第一次来到中国,感受到了中国的强大,也更深入地了解了公司,我为能成为公司的一员而骄傲,为能与中国同事一起参与莫斯科地铁站的设计而自豪。”

设计团队以莫斯科地铁第三换乘环线西南段项目为背景,在公司质量管理基础上,参照当地管理规定程序,组织编制了《俄罗斯分公司设计管理规定》,这是结合俄罗斯项目特点编制的设计咨询工作指导书,是分公司质量管理的基础性文件汇编,为项目质量全过程管理奠定了基础,发挥了保驾护航的作用。项目推进过程中,设计团队及时总结经验,编制完成了《中俄地铁设计技术对比》,为两国地铁工程相互学习、合作提供了参考,更为后续市场拓展奠定技术基础。

2019年4月,公司接到俄罗斯莫斯科第20届建筑与设计展主办方的邀请,这是唯一受邀参展的外国公司。北京城建设计集团丰富的城市轨道交通业绩、专利技术、一体化开发经验等受到了俄罗斯业界及莫斯科政府部门的高度关注。

60余年岁月积淀,中国地铁从无到有,从向西方“取经”到领先世界,从把师傅请进门,到将中国文化、中国方案、中国技术、中国管理、中国装备带入欧洲市场。城建设计见证了中国的高速发展。未来,北京城建设计集团将继续秉持“匠心、责任、创新、奋斗”的精神,不断向着以设计为引领的城市建设综合服务商目标奋进。