基于小波分析的吉林西部平原区降雨演变周期分析

张欣欣

(盘锦市水利勘测设计有限公司,辽宁 盘锦 124000)

0 引 言

吉林省西部平原区气候属于温带大陆性季风气候,蒸发>降水,是典型的农牧交错带和生态环境脆弱区,干旱天气会对环境产生很大的破坏。以吉林省西部白城地区为例,建国以来,该地区平均每年受旱面积约16.26万hm2,占总耕地面积的20%,干旱最严重的是1972年和1989年,受灾面积达48.4万hm2。全区干旱面积逐年增加,由建国初期平均每年12万hm2,20世纪70年代增加到平均每年28.13万hm2,增加了134%,平均每年以0.51万hm2的速度递增[1]。

在实际工作中,国内多采用年或月平均降水量讨论降水的长期变化趋势,分析降水时空分布特征[2-3]。可每年的降雨量时空分布却是非均匀的,这些研究方法虽在一定程度上可以表示降水的气候基本状态和变化,但无法突出某时期内最大或最小降水的变化特征和降雨的集中分布情况和对未来极端天气的预测,然而后者在研究某区域干旱或者暴雨洪涝等气候灾害中是非常重要的[4]。以吉林省西部五个站点(长岭、白城、前郭尔、乾安、通榆)的1951-2003年逐日降水资料为例,该区半世纪以来夏季平均降雨量为301mm,最大变差为292.22mm,最大与最小夏季降水量的比值为3.13-7.38,最长连续降水持续16d,发生在长岭,最长连续无降水持续26d,发生在白城[5]。闪丽洁等[6]对中国长江中下游近53a的日降水资料定义了长、短周期旱涝急转指数,全面地分析了长江中下游流域旱涝急转的趋势变化和时空分布特征。于秀晶等[7]利用吉林省1951-2000年21个气象站月平均气温、月降水量、月平均最高气温、月平均最低气温等资料对吉林省近50a和近10a的气候变化特征作了较为全面的分析。从降水的振荡周期的研究现状来看,伍红雨[8]用小波分析研究得出贵州夏季降水存在2-3a的主要周期和4-5a的次要周期震荡。从数据上我们可以看出之前的研究的关注点都在于进行极限降水的分析,但是在吉林西部平原区条件下,对于降水规律及其变动的周期性研究的较为有限。

随着国家经济的飞速发展和人们生活水平的日益提高,天气预警信息受到越来越多的人关注。因为它贯穿在我们的生活、工作甚至到城市建设等各个方面。所以,对雨量的预报是非常重要的。对于吉林西部平原地区,降雨量的多少决定了当地的干旱与洪涝能否发生[9-11]。而带有时-频多分辨功能的小波分析(Wavelet Analysis)为更好的研究时间序列问题提供了可能,它能清晰的揭示出隐藏在时间序列中的多种变化周期,对于反映不同时间尺度下降雨的变化趋势和预估降雨的演变趋势具有重要的作用。因此文章在分析吉林西部平原区的降雨规律基础上,对其进行定性的预测,这对于避免和降低旱涝损失具有重要的现实意义。

1 材料与方法

1.1 平原区概况

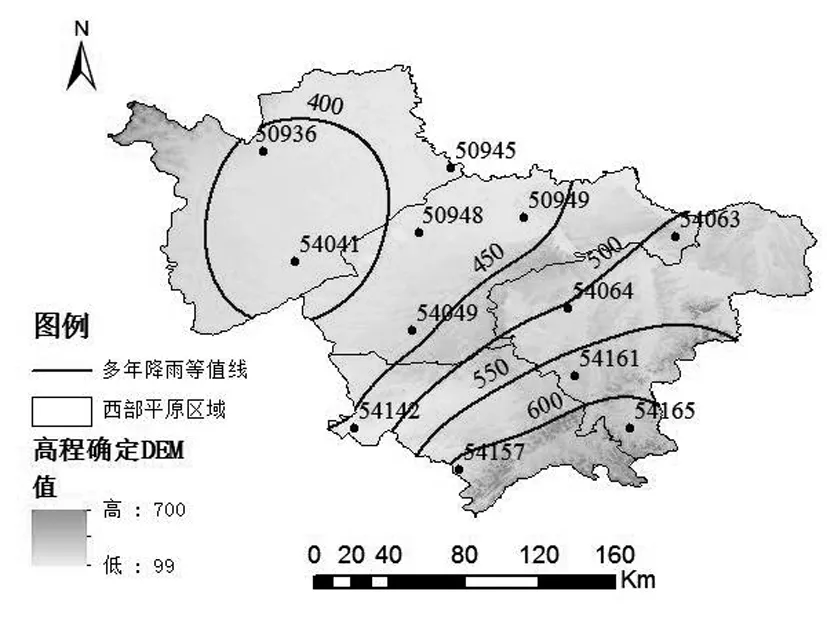

吉林省西部平原研究区处于E121°61′-127°08′,N42°82′-46°30′之间,位于松嫩平原西南部,区内辖白城、松原、长春、四平4市,交通便利,总面积18万km2。气候属于温带大陆性季风气候,四季分明,自东向西由半湿润地带过渡到半干旱地带,蒸发>降水,是典型的农牧交错带和生态环境脆弱区[12]。其中,降水主要集中在夏季,以6-9月为主,占全年降水量的60%-80%。吉林西部平原地形图及降雨状况,见图1。

图1 吉林西部平原地形图及降雨状况

1.2 数据来源

吉林西部平原区降水演变时间分析。文章通过吉林西部平原区12个气象站的降水量,在生长季尺度下分析了时间变化趋势;吉林西部平原区旱涝的周期变化分析。文章利用Morlet小波分析,来进一步研究吉林西部平原地区43a间旱涝周期变化规律。各站点名与站点号对应关系,见表1。

表1 各站点名与站点号对应关系

1.3 小波分析的研究方法

小波是一种建立在泛函分析、调和分析、傅里叶分析基础上的视频原子,它在时域和频域同时具有良好的局部化特性和多分辨率特性,常被誉为信号分析的“数学显微镜”。近10a来,小波分析的理论和方法在许多领域得到了蓬勃发展和广泛应用。一般的,有用信号通常为低频信号或是一些平稳的信号,而噪声信号表现为高频信号。所以消噪过程主要就是通过小波分析,将高频成分和低频成分有效分离出来,根据不同信号在小波变换后表现出的不同特性,对小波分解序列进行处理,将处理后的序列加以重构,即可实现对原始信号的消噪处理。

目前小波消噪主要采用阈值消噪,主要步骤分为3步:

1)第1步:序列的小波分解。选择一个合适的小波函数并确定小波分解的层次N,然后对原始序列进行分解计算,得到高频系数和低频系数。

2)第2步:小波分解高频系数的阈值量化。对各个分解尺度下的高频系数选择一种阈值进行阈值量化处理。

3)第3步:小波重构。根据小波分解的最低层低频系数和各层高频系数进行小波重构,得到消噪后的序列。

这里将运用Rstudio软件得到小波分析图,来对生长季降雨量进行分析及未来天气的预测。如果得到闭合高频的信号,意味着这个地区降雨量很大并且集中,容易发生洪涝灾害;如果得到的是低频信号,则意味着这个地区降雨量相对较少,容易发生干旱现象。在小波方差图中,可以得到降雨旱涝发生的周期,即可以对天气情况进行定性的预测。

2 结果与分析

2.1 生长季降雨量

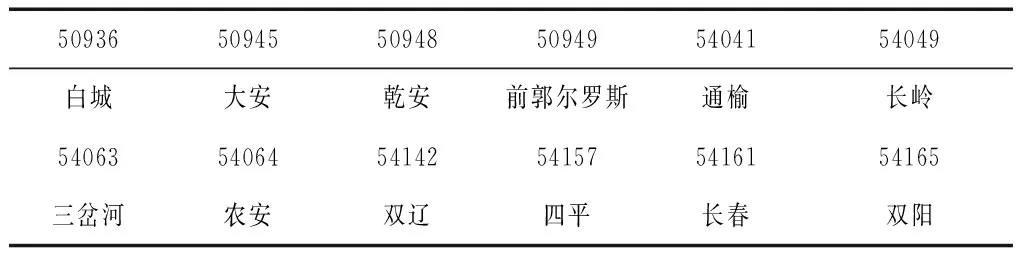

根据1975-2017年12个站点每月降水量资料,运用Excel数据筛选出每年生长季4-9月的降水量进行加和,得出白城、大安、通榆等12个站点近43a来逐年降雨量,对12个站点43a间的降雨量做时间分析。对43a的数据做平均值,得出各站点43a降雨年际平均值,运用ArcGIS对各站点做空间分析。吉林西部平原区生长季降雨量空间变化规律,见图2。将生长季的空间降雨量分布分成3级以分区域进行后续生长季降雨量周期性的研究。白城、大安、通榆、前郭尔罗斯、乾安、长岭是降水量少的区域;双辽、农安和三岔河为西部平原地区降水量中等的3个站点;四平、长春、双阳则是降雨量较多的站点,也易发生洪涝现象。

从空间分析图2中可以看出,吉林西部平原区自西向东年际降雨量呈递增趋势,以白城、通榆为代表降雨量较降雨最高水平约少36%;同时,以长岭、双辽、长春地区为代表,年际降雨量分布不均匀,横跨多个降雨分区。在指导这几部分地区作物种植时,应多考虑降雨量对作物的影响,根据降雨量多少分区域多种作物进行种植。

图2 吉林西部平原区生长季降雨量空间变化规律

2.2 基于小波分析的生长季降水的周期变化

2.2.1 降水量周期的时空分布

根据1975-2017年吉林西部的生长季降水量数据统计结果,将生长季降雨量分析分成3个区域研究对不同分区的降雨震荡周期进行分析:分别是白城、大安、通榆、前郭尔罗斯、乾安、长岭(干旱区的小波分析);双辽、农安和三岔河(较干旱区的小波分析);四平、长春、双阳(湿润期的小波分析);对这3个区域的降水量进行Morlet小波分析,分别得到吉林西部第一分区降雨量变化的小波分析,见图3;吉林西部第二分区降雨量变化的小波分析,见图4;吉林西部第三分区降雨量变化的小波分析,见图5。

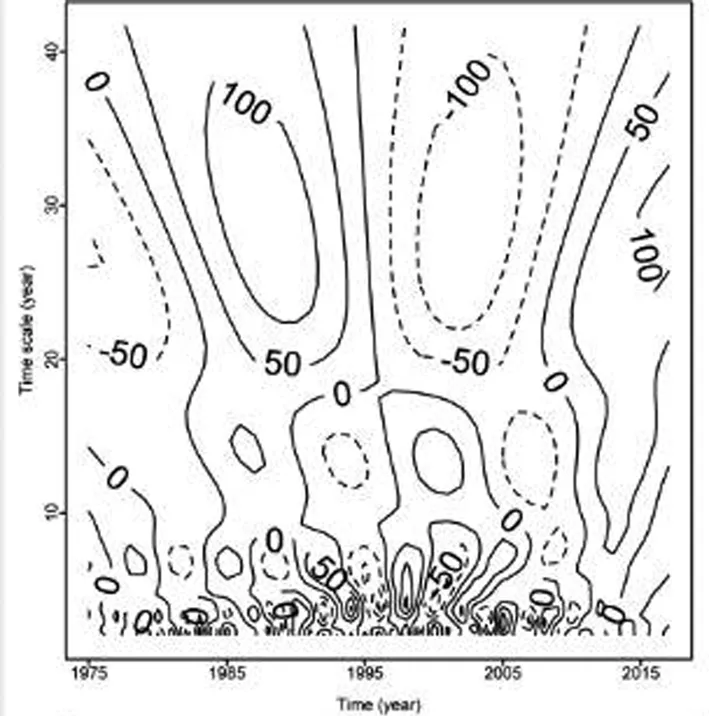

图3 吉林西部第一分区降雨量变化的小波分析

通过小波分析得到2个图,第1幅是小波实部等值线图,能够反映出不同地区的降雨量特征。实线表示小波系数实数部分为正,降水较多;虚线表示小波系数实数部分为负,即为干旱。数值越大,代表在频率越高,周期性越明显。实线区域如果闭合,证明该地区降雨多的时期结束,即湿润期结束。相反,则是降雨量较少的干旱周期结束。第2幅是小波方差图,能够反应出降水的能量频率随着不同年份的分布情况,也是用来确定旱涝灾害发生的周期。下文以雨多为涝,雨少为旱进行分析。

从图3吉林西部实部等值线图中可以看出,存在着2-6a、10-15a和20-35a的生长季降雨量的周期波动,在20-35a出先1次明显的旱与涝的交替;在10-15a间出现2次旱涝交替的现象;在2-6a出现了4次旱涝交替的现象;第二幅小波方差图中检测出3个振荡周期,为3.7a、13.9a和27.8a,但三者频率波动相差不大,结合第一幅图,发现图上信号最强的区域,即降水充足的地方,是20-35a,占研究区域的面积较大,所以推测每隔27.8a将会出现一次湿润期。

从图4吉林中部实部等值线图可以看出,存在着2-10a、18-36a的周期波动,在2-10a,出现了5次旱涝交替的特征;在18-36a,出现了一次旱涝交替。第二幅小波方差图中检测出3个振荡周期,为3.7a、9.3a和27.8a。9.3与27.8能量波动相差不大,则3.7a所对应的信号区相对更加密集。结合第一幅图,我们分析出在每隔9.3a出现一次旱涝交替,每隔27.8a出现一次旱涝交替,但两者信号强度有所不同,27.8a出现的频率信号要高于9.3a,占研究区的比重较大,更清晰直观,所以27.8a为该地区可能出现旱涝灾害的周期。

从图5吉林东部的实部等值线图可以看出,存在着6-14a,17-35a的周期波动,在6-14a,一共出现了5次旱涝交替。在17-35a,共出现了1次旱涝交替。第二幅小波方差图中检测出3个振荡周期,为6.6a、10.4a和24.8a。三者能量相差不大,结合第一幅图分析,24.8a的频率信号要强于6.6a和10.4a,所以24.8a为该地区可能出现旱涝天气的周期。

综上,吉林西3个分区的小波实部等值线图的实线部分到2017年还没有完全闭合,说明吉林西部平原区还处于降雨量较多的时间段,信号强,雨水充足。在接下来的3-5a内,吉林西部将处于湿润期,降水较多,应注意防范洪涝灾害的发生。

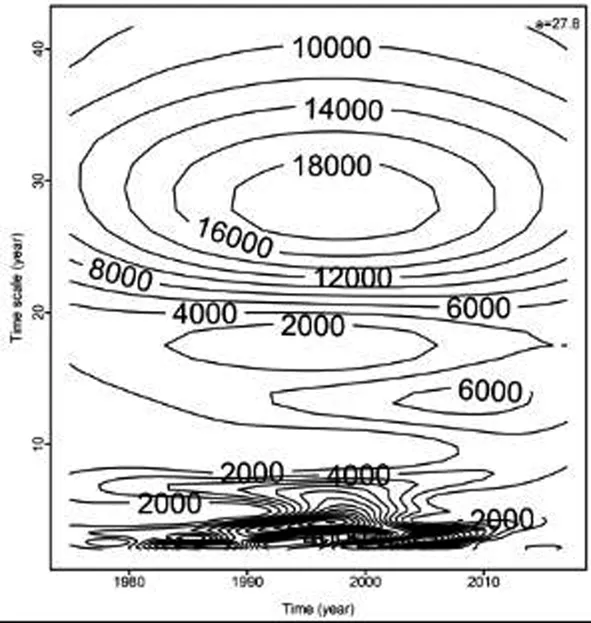

吉林西部平原区小波分析模平方时频分布图,见图6。是从整体上反映了每个时间区域不同时间段的振荡周期信号强度,也可以结合上图的小波方差分析图更加直观的看出降雨周期。三幅图所代表的区域顺序为吉林西部区域的西部、中部和东部。由图6第1幅图得到,降雨频率信号最强的时间段为20-35a,其降雨的中心约位于1998年。第2幅图是吉林中部地区,也是降雨波动最剧烈的区域。中部地区的降雨频率信号弱,降雨不集中,较强的区域为18-35a间,其中心位于1992年左右。第三幅图可以看出降雨信号最强的时间段是17-38a,几乎占据了整个研究区域,其中心大约位于1996年。

图6 吉林西部平原区小波分析模平方时频分布图

通过分析,可以验证上面小波方差分析旱涝灾害出现的周期和降雨强度的预测。可以根据预测结果大致判断出每隔着多少年会出现一次较强降水,多少年会有旱涝交替现象的出现。对于西部与中部地区降雨信号较弱,且波动较大的情况,应当根据实际情况采取措施,预防灾害发生。对于东部降雨量信号集中并且强度较大,应注意洪涝灾害发生。

2.2.2 震荡周期的空间分析

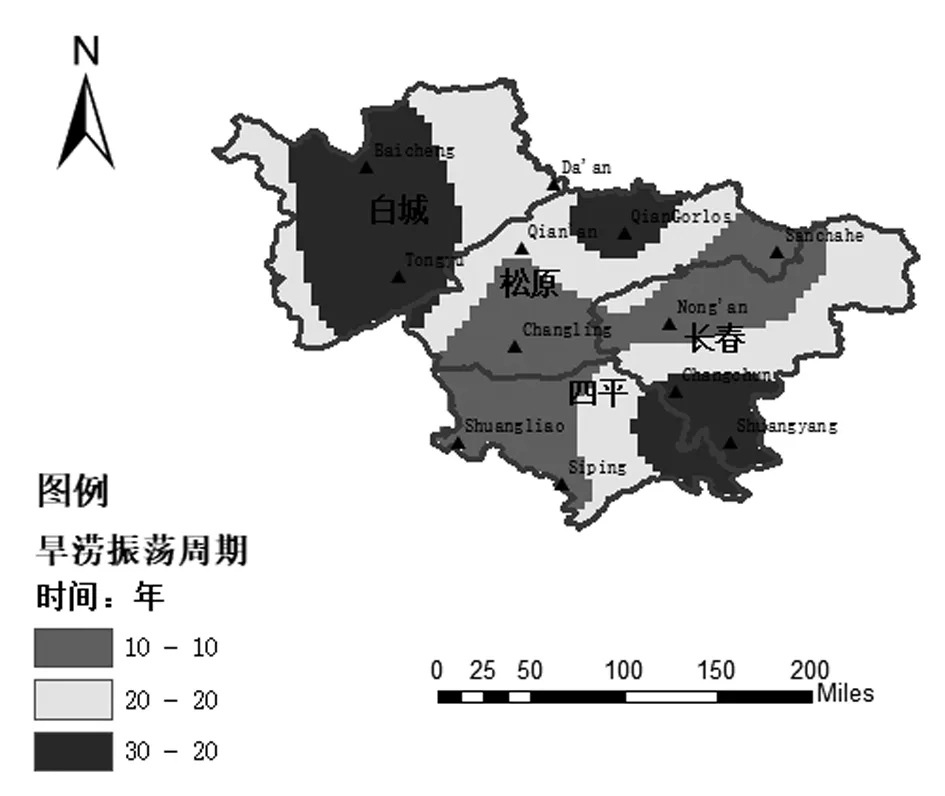

文章以12个降雨量站点为单位,通过小波分析,得出12个站点的主要振荡周期的数据,用Arcgis对周期进行空间分析,吉林西部平原区旱涝周期空间变化规律,见图7。

图7 吉林西部平原区旱涝周期空间变化规律

从空间分析图7可以看出,振荡周期较短的是红色区域,在吉林西部地区的中间位置,包含了长岭、农安、三岔河、双辽、四平这5个区域;振荡周期较长的是白城、通榆、前郭尔罗斯、长春和双阳地区,旱涝交替的时间在20-30a之间。吉林自西向东,两边的频率周期大致相同,但是通过之前的数据分析,西部的降水量少,容易发生干旱现象;而东部地区雨水充足,容易发生洪涝;对于振荡周期<10a中部的双辽、长岭、农安和三岔河区域,波动的频率大,天气变换频繁,所以该区域应每隔5-10a的时间,进行一次大面积的抗旱措施;对于中北部和西部的大安和乾安区域,应每隔10-20a进行一定的抗旱措施,而对于西部和东部的白城、通榆、长春、双阳区域,可以每隔20-30a进行一定的抗旱和防汛措施。从空间上还可以看出,吉林西部平原区的东部的干旱特征持续的周期很长,而中部地区虽然降雨较为充沛,但是其波动周期较快,因此应制定阶段性的抗旱措施以应对频繁的旱涝变化。

3 结果与结论

为了吉林西部平原区更好地进行灌溉决策,文章以吉林西部平原区12个气象站43a的降水量数据作为研究对象,通过小波分析,研究该地区的演变规律和未来近几年的降雨量变化趋势。研究结果与结论如下:

1975—2017年生长季降雨量自西向东年际降雨量呈递增趋势,同时,以长岭、双辽、长春地区为代表,年际降雨量分布不均匀,横跨多个降雨分区。

在时间上,我们通过小波分析可以得出43a来吉林西部所分成的3个区域的频率即振荡周期大致相同,干旱与洪涝出现的时期也比较集中,为3-6a、9-14a和24-28a;而3个区域也正处于降雨量较多的湿润期,且图中实线尚未完全闭合,可以预测出吉林西部地区在接下来的5a内,仍处于湿润期,降雨强度增强,所以洪涝特征明显。西部区域信号强度弱,即降雨量相对较少;而中部地区降雨量频率信号强度波动较大,但信号强度较强,即降雨量相对充足;东部地区频率信号强,即降雨量充足。

在空间上可以看出吉林西部以长岭、双辽等为代表的中部地区降雨的周期时间短,降雨量随着年份波动剧烈,易发生天气灾害现象,对作物造成影响。而西部与东部降雨量一少一多的两个区域,频率强度大致相同,都在20-30a间,周期相近。

综上所述,从周期上看,生长季降雨量出现旱涝交替的周期有短有长,短期频率信号不明显,造成的影响小;从空间上看,西部与东部地区的周期长,而中部地区的周期短,旱涝交替在短时间内明显,因此加强该区域阶段性旱灾响应措施至关重要。未来的3-5a,吉林西部平原区将仍处于降雨量较多的湿润期。