福建诏安湾海域表层沉积物粒度特征及输运趋势分析

束芳芳

(自然资源部第三海洋研究所,福建 厦门 361005)

浅海港湾受到海洋和陆地的双重影响,地理位置优越,有其独特的环境优势和资源优势。随着人类对海湾开发强度的不断增加,海湾围填、海湾养殖等活动对海湾自然资源、环境容量、质量现状产生了明显影响。海湾的水文动力条件、泥沙运动规律、水深地形变化是海湾的基本环境要素,表层沉积物粒度是反映海湾沉积环境的重要参数之一,海湾表层沉积物的粒度特征包含了沉积物来源、水动力、沉积地貌等重要的环境信息,通过对沉积物颗粒度特征的研究,可以推断沉积物的物质来源信息、反映沉积过程的水动力条件,有效判定沉积物的运移趋势和沉积环境[1]。因此,深入研究海湾的沉积物特征、地貌演化和沉积环境,对于了解海湾的自然环境演化与人类活动影响,保护海洋环境和促进海洋经济健康长效发展意义重大。

福建诏安湾是我国东南沿海典型的狭长型半开敞潮控海湾[2],地处闽粤交界,是优良的浅海港湾。近年来,环湾经济高速发展,海湾围填、渔港、码头、跨海大桥等工程陆续建设,海陆交互作用剧烈,对海湾的自然环境造成了一定程度的影响。目前,对诏安湾已有的研究甚少,仅有的研究集中于海湾生物生态环境方面[3-4]。本研究依据诏安湾表层沉积物颗粒度分析结果,结合水文动力实测数据和海湾水深地形,分析诏安湾海域的表层沉积物粒度参数分布特征、泥沙运动规律;采用沉积物粒径趋势方法[5-6]分析研究表层沉积物输运趋势与动力机制;采用聚类统计分析划分海湾沉积环境,探讨海湾的沉积环境;以期拓展对浅海海湾生态环境的认识程度,加深对海湾动力地貌过程的理解,为区域海洋资源的开发和保护提供科学依据,促进海湾经济循环稳定发展。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

诏安湾地处福建省诏安县东南沿海,西为宫口半岛,东邻东山岛,东北面八尺门海堤将诏安湾与东山湾隔断[2],海湾呈南北向伸展,长约为17 km,宽约为8 km,总面积为152.66 km2,湾口朝南,宽约为7 km(图1)。诏安湾位于长乐-南澳北东向深大断裂带南段,区内构造走向以北东向为主,为基岩侵蚀-堆积型原生海湾,周围海岸类型以剥蚀低丘陵和台地为主。湾口口门有城洲岛和西屿等岛屿屏障,发育潮流沙脊和深槽;湾内海底地形宽浅平坦,多为水下浅滩;湾顶发育潮滩,被养殖所覆盖,局部散布红树林和草滩。

图1 研究区域位置与调查站位示意图Fig. 1 Location of study area and sites surveyed

1.2 数据与方法

1.2.1 水文动力资料与处理 2016年3月在诏安湾湾口附近海域进行了6个站位的大、小潮水文泥沙观测和2个站位1个月的临时潮位观测(图1),潮流和潮位观测分别采用声学多普勒流速剖面仪和RBR自记式温深仪。潮流观测的同时每小时采集1次水样(六层法),水样在实验室过滤和烘干后计算悬浮泥沙含量。同步收集了观测期间诏安气象站的天气资料,大潮期间天气阴有小雨,南风转东北风,小潮期间多云,南风。对潮汐和潮流实测资料进行了统计和调和分析,得到了研究海域的潮汐与潮流特征值、调和常数和余流特征,并根据逐时流速流向和悬浮泥沙含量计算了单宽输沙。

1.2.2 表层底质样品采集与数据分析 2016年3月,采用蚌式采样器在诏安湾内获取了181个表层沉积物(图1)。采集的沉积物样品在现场描述后装袋标识,以备实验室内分析。粒度分析采用激光粒度仪和筛析法[7]相结合的方法。将采集回来的样品进行充分混合后选样,当样品中含有砾石颗粒时,对样品过筛,将大于1 mm的样品利用筛析法进行粒度分析,获得1/2 φ间隔的粒度分布数据;对没有砾石的样品和过筛后的细颗粒样品加入质量分数为10%的H2O2去除样品中的有机质,再加入0.5 mol/dm3的六偏磷酸钠浸泡24 h充分地分散沉积物颗粒,利用Mastersizer 3000型激光粒度仪(Malvern公司)进行样品粒度分析,获得1/4 φ 间隔的粒度分布数据。最后,将激光粒度仪和筛析法的数据合并。根据实验分析的粒度数据,计算出砾石、砂、粉砂和黏土的颗粒组分含量,沉积物类型采用谢帕德三角图分类法确定,粒度参数采用图解法计算,参考国家标准划分粒度参数等级[7]。

2 结果与讨论

2.1 潮流与泥沙输运特征

诏安湾海域的潮汐性质为不正规半日潮,潮流类型有正规半日潮流和不正规半日潮流两种类型[2]。本次实测的6个站位潮流性质类型均属于正规半日潮流,潮流运动形式均为往复流。大潮期间,各站的落潮流最大流速均大于涨潮流最大流速,C1站大潮期间垂线平均流速最大达82.0 cm/s,小潮期间垂线平均流速最大为63.0 cm/s(图2)。从大、小潮余流图可以看到,大潮期间的余流流速介于0.4~5.2 cm/s,除C1站外,大部分站位余流流向偏北,朝向湾内;小潮期间的余流流速介于0.6~3.8 cm/s,除C5站外,余流流向基本朝向湾外。而从单宽输沙图来看,除湾口西侧水道的C1站大潮向城洲岛近岸水域输沙外,其他站位大、小潮均表现为向湾内输沙,单宽净输沙量值不大,介于0.04~2.66 t/(md),C1站大潮余流和输沙均指向城洲岛,可能与局部地形和大潮观测期间风向由南风转东北风有关。

图2 实测垂线平均流速、余流、单宽输沙图Fig. 2 Depth-averaged velocity, residual current and sediment transport per unit width observed

2.2 表层沉积物类型分布特征

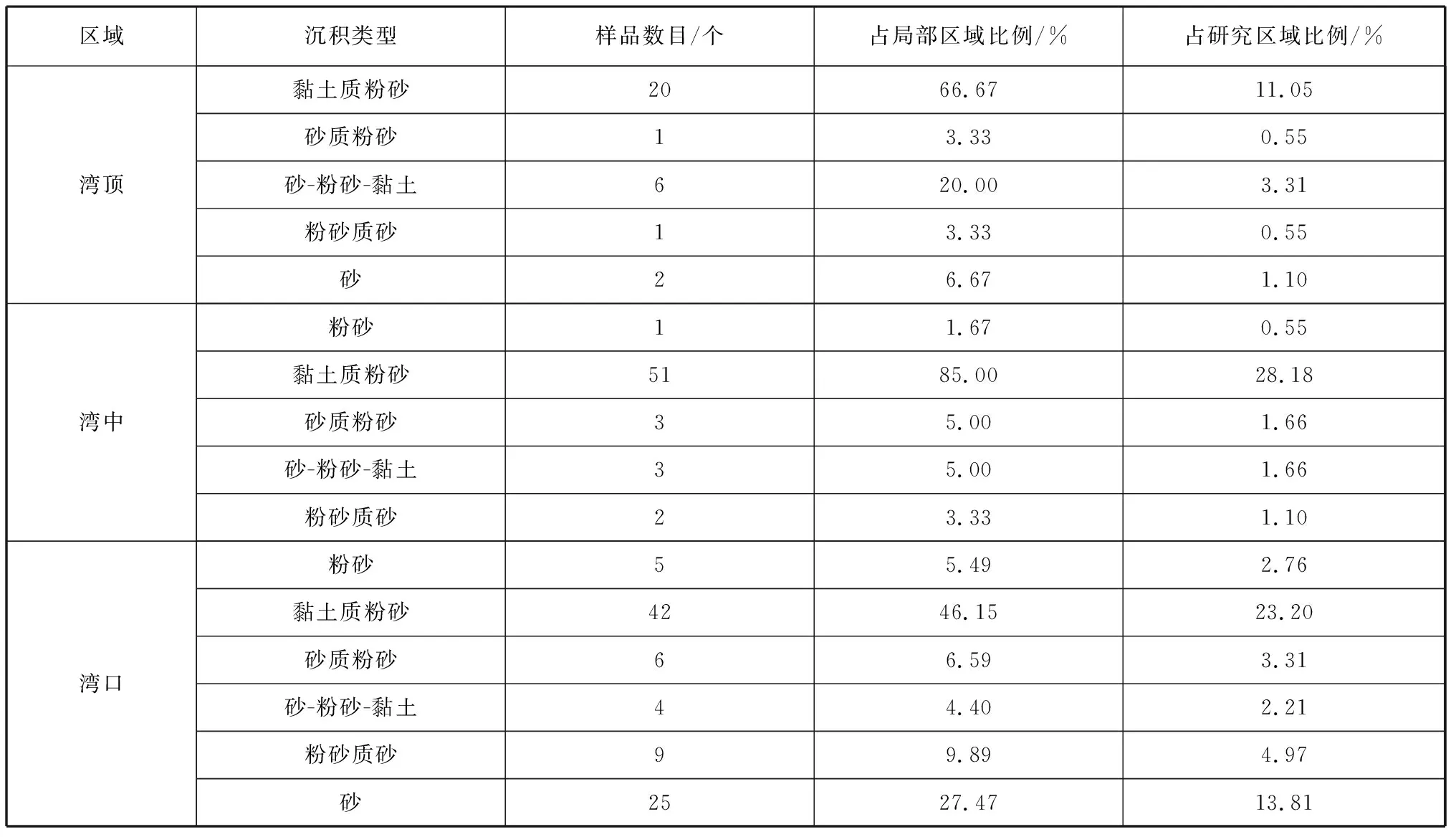

由表1和图3显示,诏安湾海域的表层沉积物类型可分为6种,分别为粉砂、黏土质粉砂、砂质粉砂、粉砂质砂、砂和砂-粉砂-黏土。沉积物类型中以黏土质粉砂为主,含量占比为62.43%,其次为砂,含量占比为14.92%,含砾石沉积物零星出现在湾口区域和湾顶东侧水道。总体而言,除诏安湾湾顶靠近大产村附近水道海域沉积物较粗外,沉积物类型呈现自湾顶浅水区向湾口深水区变粗的分布趋势,以湾口的潮汐通道最粗(图3)。黏土质粉砂是诏安湾海域内分布最广的沉积物类型, 覆盖了大部分调查区域,尤其是海图5 m等深线以浅的湾中部区域(图3),占该局部区域比例达到85.00%。砂的分布范围仅次于黏土质粉砂,主要出现在湾口西南及湾口潮汐通道,占湾口局部区域比例为27.47%。个别站位含砾石组分,分布在湾顶大产村附近水道和宫口半岛西南角附近(图3、4)。粉砂少量分布在湾口东南侧区域,砂质粉砂和粉砂质砂主要散布在湾口附近海域,而砂-粉砂-黏土则主要分布在湾顶附近。

表1 诏安湾海域表层沉积物类型分布Tab. 1 Distribution of surface sediment types in Zhao’an Bay

图3 诏安湾表层沉积物类型分布图Fig. 3 Distrubution of surface sediment types in Zhao’an Bay

2.3 表层沉积物粒级组分平面分布特征

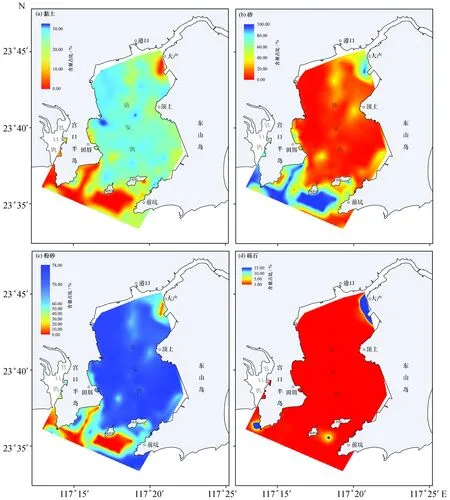

诏安湾表层沉积物按粒级组分分为砾石、砂、粉砂和黏土4种组分,4种组分的含量平面分布见图4,其含量占比平均值分别为0.13%、26.22%、53.01%和20.63%,表层沉积物颗粒度组分以粉砂为主,砂和黏土次之,砾石含量较低。砾石仅分布在湾口和湾顶东侧附近海域,最高值出现在湾顶大产村附近水道;砂含量占比范围为0.00%~100.00%,其高值区呈“十”字形出现在湾口偏中西侧海域;粉砂和黏土含量的平面分布特征较为一致,与砂相反,其低值出现在湾口,而高值则分布在湾中大部分海域。

图4 黏土、砂、粉砂、砾石含量平面分布图Fig. 4 Distribution of clay, sand, silt and gravel contents

2.4 表层沉积物粒度参数分布特征

沉积物的平均粒径能够反映出粒度分布的趋势。诏安湾海域表层沉积物平均粒径介于0.54~7.43 φ之间,平均值为5.85 φ,其中145个站位平均粒径在5.00 φ以上,以黏土质粉砂等细粒沉积物为主。湾顶表层沉积物平均粒径在0.54~7.43 φ,平均值为6.27 φ,湾顶东侧的潮汐水道粒径粗,潮滩粒径细;湾中平均粒径在3.92 ~7.43 φ,平均值为6.92 φ,湾口平均粒径在0.72 ~7.27 φ,平均值为5.01 φ,结合图1和图5表明,湾顶至湾中0~5 m水深之间的潮滩浅水海域平均粒径最细,自湾口向湾中粒径由粗变细,表层沉积物有从湾口向湾中运移的趋势,这反映了除潮汐水道外,水动力具有从湾口向湾内逐渐减弱的趋势。

图5 诏安湾表层沉积物粒度参数分布图Fig. 5 Grain size distribution of surface sediments in Zhao’an Bay

表层沉积物分选系数为0.45~3.17,平均值为1.70,除湾口附近和湾顶大产村附近潮汐水道的分选系数小于1,分选较好外,湾内大部分海域表层沉积物分选较差,湾顶西北侧、城洲岛西侧深槽和东侧近岸海域的分选系数大于2,为分选差。

研究区偏态介于-0.43~0.73,平均值为-0.04。诏安湾内大部分站位表层沉积物为近对称,湾顶部分站位为负偏,沉积物主要粒级集中在细粒部分,湾口部分站位为正偏,沉积物主要粒级集中在粗粒部分。

表层沉积物的峰态介于0.60~1.66,平均值为1.11。湾顶潮汐水道及湾口附近海域峰态相对较宽,湾中大部分海域峰态较窄。

2.5 沉积环境划分

本研究采用SPSS 25.0软件的系统聚类分析法[8]根据粒度参数对研究区域的沉积环境进行划分,以平均粒径、分选系数、偏态、峰态、砾石组分、砂组分、粉砂组分、黏土组分含量共8个参数为聚类标准,聚类方法采用组间连联法,区间采用平方欧式距离,因各粒度参数之间存在不同程度的相关关系,将具有相同聚集趋势的参数进行合并,分析结果见图6。

诏安湾海域按照沉积环境划分可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ共4类沉积区(图6),Ⅰ类沉积区主要分布在湾口西南及湾口潮汐通道,水动力强,涨、落潮最大垂线平均流速值可达62.0 cm/s和82.0 cm/s,沉积物类型为砂和含砾砂,粒径最粗,平均粒径为1.64 φ,分选好或较好,除个别站位为正偏外,绝大部分为近对称,峰态呈中等类型;Ⅱ类沉积区范围最广,主要分布在城洲岛以北除湾顶水道区域以外的大部分湾内海域,水动力较弱,从C6站实测资料看,大潮观测期间涨、落潮垂线平均流速仅为21.0 cm/s和22.0 cm/s,沉积物类型主要为黏土质粉砂,粒径最细,平均粒径为6.91 φ,分选较差,近半站位为近对称,其他大部分为负偏,峰态呈中等至尖锐类型;Ⅲ类沉积区范围最小,主要散布在湾口近岸海域,其沉积物类型为粉砂质砂,粒径仅细于Ⅰ类沉积区,平均粒径为3.84 φ,分选差,偏态均为显著的正偏,峰态呈平坦类型;Ⅳ类沉积区主要分布在湾顶水道及湾口部分浅水区域,沉积物类型包含砂质粉砂、粉砂质砂和砂-粉砂-黏土,粒径略粗于Ⅱ类沉积区,平均粒径为5.29 φ,分选差,偏态多为负偏,峰态呈很平坦至平坦类型。

图6 诏安湾沉积环境分区Fig. 6 Sedimentary environment zonations in Zhao’an Bay

2.6 讨论

2.6.1 沉积物输运趋势分析 根据181个站位的表层沉积物粒度参数,应用Gao-Collins方法进行沉积物输运趋势研究,得到诏安湾海域表层沉积物输运趋势(图7)[9-10]。诏安湾海域的泥沙来源有海域来沙、海岸侵蚀来沙和周边河溪来沙,诏安湾内的沉积物输运特征较为复杂,这可能与沉积物输运过程中受到了波浪、潮汐潮流、径流、水下地形等多种因素的共同影响有关[11-16]。这里以西屿和湾顶潮汐水道汊口为界分为湾口、湾中和湾顶3个区域,对诏安湾的沉积物输运趋势进行分析。

图7 诏安湾海域表层沉积物输运趋势Fig. 7 Transport trend of surface sediments in Zhao’an Bay矢量长度仅代表粒径趋势的显著性,不代表输运速率的大小,箭头表示沉积物输运方向。

诏安湾湾口区域总体表现为从外海向湾内输沙,沉积物输运方向大部分指向东北,与余流和单宽输沙方向规律较为一致(图2),湾口区域海底均为砂质组成,水下地形呈潮流沙脊和深槽相间分布,走向呈NNE向,海域来沙丰富;城洲岛和西屿附近海域的沉积物存在向东南输运的趋势,在现场底质采样过程中,发现悬浮泥沙在城洲岛东北角和西屿南侧约2 km的海域附近聚集,形成浅滩或发育为狭长沙坝。海湾中部偏北区域的沉积物输运趋势不明显;海湾中部偏南区域的表层沉积物呈明显的自岸边向湾中水道汇聚的运移趋势,这应该与海岸侵蚀来沙有关。湾顶区域则表现为明显的沉积物向南输运趋势,这与诏安湾周边河溪来沙沿湾顶水道向海湾内部输运有关。

2.6.2 沉积环境分析 表层沉积物的粒度参数特征既与沉积环境密切相关,又反映海湾的沉积物来源和水文动力条件[17-20],根据粒度参数划分沉积环境,通过分析各类粒度组成和参数与沉积环境之间的相关性(表2),了解不同沉积环境的沉积动力机制。

诏安湾湾外濒临台湾海峡,其泥沙来源主要包括海域来沙、海岸侵蚀来沙和周边河溪来沙。湾口发育有潮流沙脊和深槽,波浪、潮流动力作用强,据其西南约25 km的云澳海洋站1960—1975年实测资料统计,多年平均波高为0.97 m,平均周期为3.95 s,实测最大波高为SW向的6.5 m,根据波浪作用下的泥沙起动公式[21]计算,波浪掀沙作用可覆盖整个湾口区域,另外从实测的余流和单宽输沙图(图2)可以看出,诏安湾湾口总体以向湾内净输沙为主。湾中大部分区域为水下浅滩,且密布养殖,波浪作用较弱,根据实测资料分析,该区域垂线平均流速约20 cm/s,流速值不大。而湾顶潮汐水道受水道束缚影响,潮流作用较大,波浪影响程度很小。

不同沉积环境分区的粒度参数特征差异明显(表2),这与沉积环境分区之间的水动力条件、地貌特征与泥沙来源的差异密切相关。Ⅰ类沉积区水动力作用最强,悬浮泥沙净输运向湾内(图2),主要为海域来沙,较细的沉积物在波浪和潮流的共同作用下再悬浮被输运至湾内,而较粗的颗粒则发生分选沉降,动力最强的潮汐通道存在砾石组分,本区表层沉积物粒度参数特征表现为颗粒最粗,分选最好,多为近对称和正偏。Ⅱ类沉积区水动力条件较弱,粒度最细,分选仅次于Ⅰ区,多为近对称和负偏,现场观测表明Ⅱ类沉积区内分布大面积的养殖活动区域,人工养殖渔排不仅大幅度削弱表面波浪作用,对近表层海流流速也有明显减弱;Ⅲ、Ⅳ区表层沉积物平均粒径介于Ⅰ和Ⅱ区之间,Ⅲ区粒径略粗于Ⅳ区,均表现为分选差,其偏态特征存在明显不同,Ⅲ区均为明显正偏,而Ⅳ区除湾口外的个别站位为正偏外,其他为负偏,这可能与Ⅲ区位于湾口近岸浅水区,其沉积物来源主要为海岸侵蚀来沙,Ⅳ区主要位于湾顶潮汐水道,其沉积物来源主要为周边河溪来沙有关。

表2 聚类分析各类沉积区粒度组成和参数Tab. 2 Grain size compositions and parameters by clustering analysis

3 结论

本研究通过对诏安湾海域181个表层沉积物样品的粒度特征分析,结合潮流与泥沙运动特征、沉积物输运模型和沉积环境划分,得到了以下结论:

(1)诏安湾表层沉积物包含砂、粉砂、黏土质粉砂、砂质粉砂、粉砂质砂和砂-粉砂-黏土共6种类型,以黏土质粉砂和砂为主,黏土质粉砂广泛分布于湾中潮滩地貌,而砂则主要出现在湾口区域。

(2)诏安湾海域表层沉积物平均粒径介于0.54~7.43 φ之间,平均值为5.85 φ,其中145个站位平均粒径在5.00 φ以上。除湾顶潮汐水道外,表层沉积物大体呈现自湾顶浅水区向湾口深水区变粗的分布趋势,以湾口的潮汐通道最粗。湾口站位分选较好,正偏,峰态较宽;湾中大部分站位分选差,正对称,峰态较窄。

(3)受波浪、潮汐潮流、径流、水下地形等多种因素的共同影响,湾口、湾中和湾顶3个区域的沉积物输运趋势有所不同,湾口区域总体表现为从外海向湾内输沙,沉积物输运方向大部分指向东北向;湾中偏南部呈明显的自岸边向湾中水道汇聚的运移趋势,偏北部沉积物输运趋势不明显;湾顶区域表现为明显的沉积物向南输运趋势。

(4)水动力作用条件、地貌特征和沉积物来源是影响沉积物沉积环境分布格局的主要因素。根据沉积物颗粒度分析结果,结合系统聚类分析方法将诏安湾海域划分为4类沉积环境区。Ⅰ类沉积区位于水动力作用强的湾口潮汐通道地貌水域,Ⅱ类沉积区位于水动力条件较弱的湾中潮滩地貌水域,Ⅲ类沉积区位于海岸侵蚀来沙形成的湾口近岸浅滩地貌水域,Ⅳ类沉积区位于周边河溪来沙受潮流、径流作用形成的湾顶潮汐水道地貌水域。