丁苯酞对外伤性蛛网膜下腔出血患者脑循环及血清炎症因子水平的影响分析

李剑敏 孙亦明 邱志华 孙帮清

创伤性蛛网膜下腔出血主要指的是当患者发生颅脑外伤后,脑部组织出现挫裂伤,大脑内细小血管受损,出血后血液顺势流入到蛛网膜下腔的疾病。近几年来,我国外伤性蛛网膜下腔出血疾病的发生率表现出了逐年上涨的态势,患者会表现出抽搐、意识模糊、昏迷、眩晕、呕吐、恶心、剧烈头痛等症状。另外有的患者还会出现脑神经损伤典型性表现以及视力视野障碍的情况。如果没有在第一时间对外伤性蛛网膜下腔出血患者开展行之有效的治疗,极有可能引发患者残疾或死亡。由此能够看出,选择有效方案对创伤性蛛网膜下腔出血患者开展治疗意义重大。丁苯酞为一类自芹菜籽内提取的药品。丁苯酞的主要活性成分为dI-3-丁正基苯酞,其属于中国自主研发的新型药品。相关文献指出[1]:该药物能够改善脑血管疾病患者大脑缺血程度,积极修复受损的血管内皮细胞,有助于改善患者疾病预后。为了探讨丁苯酞对外伤性蛛网膜下腔出血患者脑循环和血清炎症因子水平的影响,结合实际情况,本文择取2019年1月1 日~2020年4月1 日本院所收治的60例外伤性蛛网膜下腔出血患者为研究对象,并对30例患者实施了丁苯酞注射液治疗。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2019年1月1 日~2020年4月1 日本院收治的60例外伤性蛛网膜下腔出血患者为研究对象,经诊断患者均确诊为此类疾病。纳入标准:患者存在典型蛛网膜下腔出血临床症状;脑膜刺激征为阳性;经医学影像学检查确定患者存在蛛网膜下腔出血情况;患者在受伤后24 h 内均入院接受治疗;患者存在明确颅脑外伤史。排除标准:肝肾功能严重不全患者;晚期癌症患者;严重高血压以及2 型糖尿病患者;合并严重躯体合并伤患者;妊娠哺乳期女性;合并脑内血肿、休克患者;住院后呈现濒死患者;有精神疾病患者;家属拒绝参加实验调查患者。本试验经本院医学伦理委员会批准,同意实施;符合《赫尔辛基宣言》中的有关内容。将患者按照治疗方式不同分为对照组和观察组,每组30例。对照组男18例,女12例;年 龄23.64~71.35 岁,平均年龄(49.78±8.72)岁;入院时平均格拉斯哥昏迷指数量表(GCS)评分(11.62±1.82)分。观察组男19例,女11例;年龄22.78~72.36 岁,平均年龄(49.39±8.87)岁;入院时平均GCS 评分(11.73±1.91)分。两组患者性别、年龄、入院时GCS 评分等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 对照组应用常规方案治疗。患者入院后均实施常规神经外科监护,通过有效方式确保患者大小便畅通,有效维持颅内压、心率以及血压稳定。头高位30°卧床,妥善止血。对患者实施镇静镇痛、控制颅内压等相关治疗。同时有效预防应激性溃疡。

观察组在对照组基础上入院后第2 天使用丁苯酞氯化钠注射液(石药集团恩必普药业有限公司,国药准字H20100041)治疗,剂量为100 ml,静脉滴注。每隔12 h 治疗1 次,患者连续用药10 d。

1.3 观察指标 比较两组患者治疗前后血清炎性因子、脑循环参数及并发症发生情况。①脑循环参数:对患者开展CT 灌注成像,检测两组患者治疗前后CBV、CBF 以及MTT。②血清炎性因子:应用酶联免疫吸附实验检测两组患者治疗前后血清TNF-α、IL-6以及IL-1β 水平。③并发症:包括肺炎、脑梗死、迟发性脑病。

1.4 统计学方法 采用SPSS21.0 统计学软件对研究数据进行统计分析。计量资料以均数 ± 标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

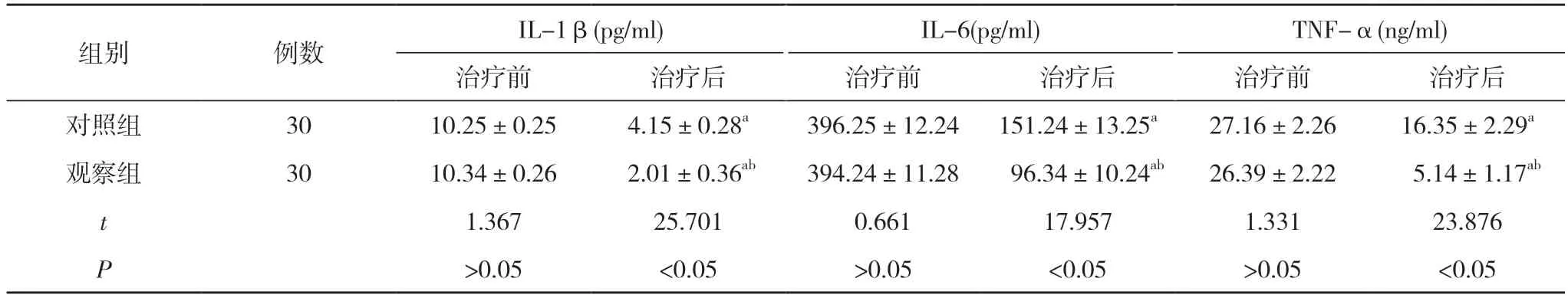

2.1 两组患者治疗前后血清炎性因子比较 治疗前,两组患者IL-1β、IL-6 以及TNF-α 水平比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者IL-1β、IL-6以及TNF-α 水平均较本组治疗前降低,且观察组明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗前后血清炎性因子比较()

表1 两组患者治疗前后血清炎性因子比较()

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组治疗后比较,bP<0.05

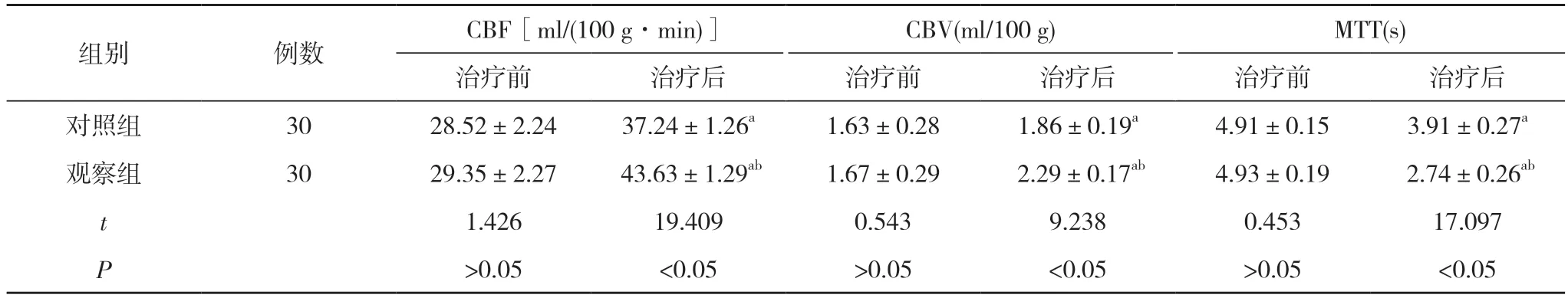

2.2 两组患者治疗前后脑循环参数比较 治疗前,两组患者CBF、CBV 以及MTT 比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者的CBF、CBV 较本组治疗前明显升高,MTT 较本组治疗前明显缩短,且观察组患者CBF、CBV 均高于对照组,MTT 短于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后脑循环参数比较()

表2 两组患者治疗前后脑循环参数比较()

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组治疗后比较,bP<0.05

2.3 两组患者并发症发生情况比较 对照组患者发生肺炎2例、脑梗死2例、迟发性脑病2例,并发症发生率为20.00%;观察组患者发生肺炎2例、脑梗死2例、迟发性脑病1例,并发症发生率为16.67%。两组患者并发症发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

近几年来,我国外伤性蛛网膜下腔出血的发生率表现出了逐年上涨的态势[2]。该疾病为临床中比较常见的颅脑损伤性疾病,占总颅脑损伤的10%~15%。外伤性蛛网膜下腔出血的发生原因主要为:患者软脑膜以及皮质静脉出现破裂,或者患者的脑底动脉发生破裂。由于外部创伤引发患者大脑脑底部和脊髓表面血管破裂,之后血液进入到蛛网膜下腔中。该疾病的出现会对患者脑脊液正常循环造成影响,导致患者颅内压上升、出血栓塞脑室系统,同时也会对患者的深部脑组织造成一定的破坏。

相关研究表明[3],丁苯酞在治疗脑缺血小鼠模型空间记忆损伤中能够取得满意效果。该药物能够防止血管内皮细胞受损,有效维持血脑屏障完整,促进灌注恢复。本研究中,经过对患者开展CT 灌注成像结合选定层面实施连续同层动态扫描,获取了时间-密度曲线,之后应用数学模型取得MTT、CBF 以及 CBV 等诸多参数,用以判定患者治疗前后脑组织灌注情况。结果显示:治疗后,两组患者的CBF、CBV 较本组治疗前明显升高,MTT 较本组治疗前缩短,且观察组患者CBF(43.63±1.29)ml/(100 g·min)、CBV(2.29±0.17)ml/100 g均高于对照组的(37.24±1.26)ml/(100 g·min)、(1.86±0.19)ml/100 g,MTT(2.74±0.26)s 短于对照组的(3.91±0.27)s,差异具有统计学意义(P<0.05)。该项结果证实:对外伤性蛛网膜下腔出血患者应用丁苯酞治疗有助于改善其大脑微循环,降低患者大脑缺氧缺血程度。

当前诸多文献指出[4-6],因外伤性蛛网膜下腔出血所引发的大脑灌注不足主要原因为:患者血脑屏障受损以及大脑微循环障碍。丁苯酞药物中的有效成分能够直接作用在人体脑血管内皮细胞中,发挥出抑制血管炎症激活的效果,有效维持人体血脑屏障完整,积极促进患者脑部灌注的恢复。另外值得说明的是,丁苯酞也能够经过抑制紧密连接相关蛋白表达上调以及下调caveolin-1 表达的机制,缓解患者脑部水肿程度,有效改善患者大脑血液循环,减轻患者血脑屏障受损。此外,丁苯酞还能够有效调节 Ang-1/Ang-2/Tie-2 信号轴,促进新生血管形成。该药物能够通过上述多种机制有效保护外伤性蛛网膜下腔出血患者血脑屏障的完整以及通透,积极提升患者大脑微循环水平。

当前有多个研究指出[7-9],过高的炎性因子水平会极大程度影响脑外伤患者预后。当丁苯酞进入到人体后,能够作用于患者大脑受损病理生理过程中的多靶点,体现出保护大脑的效果。其在治疗缺血性脑卒中方面有着满意的成效。当前有研究表明[10-13]:丁苯酞能够降低脑损伤小鼠模型血清内的IL-1β 以及TNF-α 等炎性因子水平。在经过药物诱导处理的焦虑-抑郁小鼠模型研究中发现:丁苯酞药物能够降低血清内IL-6、IL-1β 以及TNF-α 等炎性因子表达水平。由此可以看出,丁苯酞能够于多类神经受损模型中发挥出减轻机体炎症程度的效果,通过该项机制以取得保护大脑神经的效果。

本组实验研究结果证实:治疗后,两组患者IL-1β、IL-6 以及TNF-α 水平均较本组治疗前降低,且观察组患者IL-1β(2.01±0.36)pg/ml、IL-6(96.34±10.24)pg/ml、TNF-α(5.14±1.17)ng/ml 明显低于对照组的(4.15±0.28)pg/ml、(151.24±13.25)pg/ml、(16.35±2.29)ng/ml,差异具有统计学意义(P<0.05)。该结果表明丁苯酞能够有效缓解外伤后蛛网膜下腔出血患者机体炎症反应程度,进而体现出保护脑组织的效果。

迄今为止,临床中针对应用丁苯酞降低外伤后蛛网膜下腔出血和脑外伤炎症因子表达的具体机制尚存在争议,有研究表明:丁苯酞之所以能够发挥出缓解身体严重应激反应的效果,具体机制可能有以下几点:①丁苯酞在进入到人体后,能够发挥出抑制 PI3K/Akt、MAPK 以及NF-kB 等信号通路,有效下调患者大脑组织内 TNF-α、IL-6、IL-1β、诱导型一氧化氮合酶(iNOS) 等炎性因子表达水平[14-16]。②丁苯酞能够对TLR4/MyD88 信号通路发挥下调作用,降低患者脑缺血后大脑组织内白细胞介素-18(IL-18)以及IL-1β的水平[10]。③丁苯酞可积极抑制 JNK/p38 磷酸化过程,进而有效缓解患者大脑损伤后继发性炎症反应程度[11,12]。本组实验研究结果表明:两组患者并发症发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。出现这一结果的原因很可能和应用丁苯酞时间正好规避了创伤早期阶段存在相关性,这也在一定程度上代表外伤性蛛网膜下腔出血患者于出血急性期后使用此药物安全性高。

综上所述,对外伤性蛛网膜下腔出血患者应用丁苯酞进行治疗有助于降低其血清炎性因子水平,缓解脑循环不良情况,且并发症发生率低,值得在临床推广应用。