论旋律中的族性基因和语言基质

——兼论汉语声调的音乐潜能与新韵旧体诗的入乐吟唱方法

○ 孙红杰

引 言

旋律是音高、节奏、音色、调式的重要载体,也是构成织体、段落、曲体、乐章的主要手段,因而发挥着聚微承著的枢纽作用。旋律能在聚合多种要素的基础上形成鲜明的特性,易于被感知、理解、跟随和记忆,常被赋予“主题”意义。和声、复调、配器等,虽也有不容替代的价值,却往往被视为旋律的烘托、装饰和渲染因素,故每当旋律“在场”,这些因素就会自然被感知为旋律的辅助因素—难怪当现代作曲家想凸显其他元素时,会选择弱化甚至回避旋律。总之,在传统观念看来,旋律是音乐中独立自足性最强、个性特征最鲜明、普遍意义最广、可传唱度最高的维度,是音乐的灵魂。此外,旋律也是作曲家性格、风格和创意的显著表达,虽然旋法从不单独发挥决定作用,但旋律给人的印象往往最直观和显著,其形塑作用也最突出。

旋律在当代专业音乐创作中的意义和功能已发生深刻转型。其重要性较之以往有所弱化,它不再作为标识和引领音乐作品的核心手段,也不再作为考量作曲家才能和作品趣味的主要参考,立场激进者甚至刻意规避旋律。由此在世界范围内引发了包括创作策略、聆听方式、评价体系、受众群体在内的整体音乐文化生态的深刻转变。旋律的弱化甚至缺失在中国某些批评者看来已酿成危机—危及了专业音乐创作的前景、专业音乐教育体系的合理性,以及专业音乐在普通受众心目中的存在意义。“旋律学”建设这一倡议,意在重申旋律在音乐的创作和接受中的重要作用,呼吁在专业作曲教学和音乐学学术研究中对旋律问题给予更多关注,并视之为事关中国的民族音乐自信和传统文化振兴的重要举措。

无论这一倡议是否能引发普遍认同,在西方现代音乐已于激进后回归、中国当代音乐仍面临策略选择之际重新审视旋律的意义都是积极有益的。窃以为,重申旋律的意义并不是要否定非旋律性写作的价值,而是意在表明:重视旋律的创作实践及其相关研究,可以让中国当代的专业音乐创作更好地植根于中国自身的文化传统,继而体现并发展该文化传统的特质。因为当着眼于音乐所在的文化传统及其民族特性来审视旋律时,我们会发现旋律远不止是一个音乐要素和作曲手法,而是一个民族的“族性基因”、一个社群的审美取向、一个区域的风格偏好的鲜活证据,是一种具备语言基质的意义媒介和交流方式。基于这一共识,本文将依次阐述:(一)一个民族的语言对其音乐(尤其旋律)的塑形作用;(二)诗、乐之间彼此内置、相互塑形的关系;(三)汉语声调中蕴藏的音乐潜能及其在诗歌吟唱中的运用。在最后一个议题中,笔者将结合自身多年来创作和吟唱汉语新韵旧体诗的实践经验,并借助自身在长期研究西方音乐中积累的感性经验、理论知识和历史素养,在国际视域下探讨现代汉语声韵的“入乐”潜能,以及原创新韵旧体诗的吟唱方法。

一、语言赋形的旋律是音乐族性差异的首要表征

音乐的族性差异问题,不仅渗透在音乐自身的发展演变中,也贯穿于人们对音乐的认知、研究和书写中。古希腊人讨论调式性格时会联系民族气质。诸如“多利亚”“弗里几亚”“利底亚”等名称,既指调式也指民族,某种音乐被认为契合于某个族群的整体性格。音乐史上称为调式特性的术语—“ethos”原本就有“民族精神”这层意思。①Allan W.Atlas.Renaissance of Music, Music in Western Europe, 1400-1600.New York & London: W.W.Norton & Company, 1998.p.560.而在探讨音乐民族性问题时,音乐与民族语言的关系一再成为学者们的“探路明灯”和立论依据。

英国音乐学家亚伯拉罕(G.Abraham)在《西方音乐的传统》中论及语言特性对音乐民族性的影响②Gerald Abraham.The Tradition of Western Music.London, Melbourne & Cape Town:Oxford University Press, 1974.Chapter 4, "The Factor of Language", pp.62-83; p.62; p.67; p.62; pp.68-69; pp.79-80; p.81; p.80; p.81.时,将语言视作“唯一清晰的民族性标准”。③Gerald Abraham.The Tradition of Western Music.London, Melbourne & Cape Town:Oxford University Press, 1974.Chapter 4, "The Factor of Language", pp.62-83; p.62; p.67; p.62; pp.68-69; pp.79-80; p.81; p.80; p.81.在他看来,意大利语富含开口元音,方便停留和延长以舒展歌喉,能产生丰富、圆润且具有穿透力的歌声。语言的歌唱性不仅造就了意大利的歌剧传统,也影响了它的小提琴音乐—小提琴在德国学会了“思考”(演奏复调),在意大利则学会了“歌唱”。早期键盘乐器因不擅表现强弱也奏不出延音而难于“歌唱”,恰是克里斯托福里(B.Cristofori)、克莱门蒂(M.Clementi)等意大利人率先发展了它的歌唱性。捷克语只有被缩紧而非强调的元音,加之其辅音众多,故难造就显著的歌唱传统,却因习惯于在元音和辅音间快速切换而具备了节奏活力,造就了一种舞蹈传统。捷克民歌常具有舞蹈性,多使用短促的时值、活泼的节拍和简短的乐句。④Gerald Abraham.The Tradition of Western Music.London, Melbourne & Cape Town:Oxford University Press, 1974.Chapter 4, "The Factor of Language", pp.62-83; p.62; p.67; p.62; pp.68-69; pp.79-80; p.81; p.80; p.81.捷克语单词的首音节都须重读,故不太可能产生弱起拍乐句。⑤Gerald Abraham.The Tradition of Western Music.London, Melbourne & Cape Town:Oxford University Press, 1974.Chapter 4, "The Factor of Language", pp.62-83; p.62; p.67; p.62; pp.68-69; pp.79-80; p.81; p.80; p.81.匈牙利语与之相仿,其民歌曲调贴近说话风格,音符时值短,旋律起伏小,多用重复音和言说节奏。这在巴托克的器乐中也有体现,他常用的表情记号不是“如歌一般”(cantabile),而是“像说一样”(quasi parlando)。⑥Gerald Abraham.The Tradition of Western Music.London, Melbourne & Cape Town:Oxford University Press, 1974.Chapter 4, "The Factor of Language", pp.62-83; p.62; p.67; p.62; pp.68-69; pp.79-80; p.81; p.80; p.81.欧洲其他语言在音乐性上介于上述两个极端之间。中世纪英语诗句多采用抑扬格律写成,故在音乐上呈现出三拍子律动。英语的杂交属性使它未能对英国音乐产生太明显的塑形作用。⑦Gerald Abraham.The Tradition of Western Music.London, Melbourne & Cape Town:Oxford University Press, 1974.Chapter 4, "The Factor of Language", pp.62-83; p.62; p.67; p.62; pp.68-69; pp.79-80; p.81; p.80; p.81.俄语在斯拉夫语系中堪比意大利语,有较好的歌唱性,故俄罗斯音乐中也有显著的抒情性。而法语则堪比拉丁语系中的“捷克语”,这使法国音乐不那么偏于歌唱而是接近言说。⑧Gerald Abraham.The Tradition of Western Music.London, Melbourne & Cape Town:Oxford University Press, 1974.Chapter 4, "The Factor of Language", pp.62-83; p.62; p.67; p.62; pp.68-69; pp.79-80; p.81; p.80; p.81.拉格内(A.F.Raguenet)认为唱法语会让歌词听不清⑨Gerald Abraham.The Tradition of Western Music.London, Melbourne & Cape Town:Oxford University Press, 1974.Chapter 4, "The Factor of Language", pp.62-83; p.62; p.67; p.62; pp.68-69; pp.79-80; p.81; p.80; p.81.,卢梭认为歌唱性的旋律不适合法语⑩Gerald Abraham.The Tradition of Western Music.London, Melbourne & Cape Town:Oxford University Press, 1974.Chapter 4, "The Factor of Language", pp.62-83; p.62; p.67; p.62; pp.68-69; pp.79-80; p.81; p.80; p.81.,德彪西写了通篇咏叙的歌剧,柯克帕特里克(R.Kirkpatrick)则说库普兰、拉莫、弗雷、德彪西的键盘音乐明显“被法语言说时的口吻和语调变化所塑形”⑪Abraham 1974, p.83; pp.78-79; p.78.。德语发音时的阻塞效果使德国声乐在节拍和句法上缺少活力,常见双拍子、平均节奏和方整性乐句,用德语翻唱拉丁语歌曲会导致原有的流畅感、弹性和前驱力丧失。⑫Abraham 1974, p.83; pp.78-79; p.78.瓦格纳在意识到《罗恩格林》全剧几乎都写成了双拍子后,特意把《唐豪瑟》等剧中写好的某些双拍子唱段改为三拍子。⑬Abraham 1974, p.83; pp.78-79; p.78.亚伯拉罕的这一发现值得我们思考“有意对抗禀性”这一普遍行为。一旦意图揭晓,这种“刻意”反而强化了禀性的存在。诚然对于亚伯拉罕的上述观点我们可以轻易举出“反例”,但焉知那些反例不是“对抗禀性”的表现呢?

马克斯·韦伯(M.Weber)在《音乐社会学引论》中认为,“在旋律范围内,语言和音乐的相互决定性”显而易见⑭〔德〕马克斯·韦伯:《音乐社会学引论:音乐的理性基础与社会基础》,李彦频译,刘经树、孙红杰校,重庆:西南大学出版社,2021年,第26;40页。,他在解释古代旋律中常见的微分音“滑腔”时说语言“对旋律发展必定有重要影响”⑮〔德〕马克斯·韦伯:《音乐社会学引论:音乐的理性基础与社会基础》,李彦频译,刘经树、孙红杰校,重庆:西南大学出版社,2021年,第26;40页。。韦伯此书的核心论题是古代旋律中的理性化表现,而语言中的声调变化在此被视为了促使旋律中形成规律化构型因素的一个原因。瓦格纳在《音乐中的犹太主义》(Das Judentum in der Musik,1869)中批评犹太人的音乐时,选择了语言角度。作为离散族群的犹太人没将欧洲本土语言吸收为母语而是有着多种来源,瓦格纳据此认为犹太人不可能写出有创造性的本民族音乐,因为他们没有真正属于自己的民族语言。⑯Thomas S.Grey."The Jewish Question".in Thomas S.Grey (ed.).The Cambridge Companion to Wagner.Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p.213.

亚伯拉罕针对西方音乐传统、韦伯针对古代非西方音乐的上述言论共同指向了一个事实:一个民族的音乐—尤其是它的旋律—注定会以某种方式被该民族的语言赋形。以此观之,是否可以认为—中国作曲家在创作中舍弃旋律,就相当于斩断了依托母语来表达族性的灵感源泉?从而在自身的“族性基因链”中制造了一个大缺口?显然,如果作曲家在乎自己的“族性”并希望以音乐来表达的话,为了弥合这个大缺口,就得从其他方面付出更多努力—如同在外语写作中彰显族性,非是“不能”,只是“不易”。虽然节奏、音色、和声等因素也不失为音乐的“族性基因”成分,但正如本文开篇所言—它们往往在依附旋律时更能发挥作用。一旦抽离旋律,它们的“族性”便会减弱。至于配器,它貌似一个“显性基因”,实则其效果最为表面。如果脱离民族化旋律,让唢呐吹无调性节奏,让琵琶弹高叠和弦,让二胡拉持续音,其族性身份就会似是而非、暧昧不明。

不过,在此我要重申方才提到的“如果”这层口吻。就个人创作来说,并不是体现族性的作品都好,不体现族性的作品都不好,这是一个旨趣而非道德问题。每个人在属于某个民族的同时,也属于全世界,在音乐中做个“世界公民”未尝不可。但就一个国家或民族整体的音乐创作来说,倡导作曲家思索体现和发扬音乐民族性的有效方式,不仅必要且意义重大。如何为国际乐坛更多地贡献能彰显中华民族“族性基因”的伟大音乐作品,以深刻内在的民族个性为世界人民所认可和欣赏,是值得每一代中国作曲家持续思索的问题。

二、“诗乐同宗”的历史遗迹:诗歌语言中内置的音乐性

无论中国还是西方的音乐史,在论及早期音乐时都会提到音乐与语言“同宗共源”的事实(“诗乐舞”三位一体)。“对希腊人来说,音乐和诗歌几乎是同义词。”⑰〔美〕唐纳德·杰·格劳特、克劳德·帕利斯卡:《西方音乐史》(第四版),汪启璋、吴佩华、顾连理译,北京:人民音乐出版社,1996年,第6页。卢梭在《论语言的起源:兼论旋律与音乐的模仿》中认为:“言说的语言就是音乐的语言。语词的发音带有旋律性的音调变化、重音和节奏,这样的音调变化是字词含义的组成部分。因此,这不是为字词配上音乐的问题,而是字词或话语本身就具有内在的音乐性,或者说,具有‘妥帖安置的音乐口吻’”。⑱〔英〕莉迪娅·戈尔:《人声之问:瓦格纳引发的音乐文化思想论辩》,胡子岑、刘丹霓译,孙红杰校,重庆:西南师范大学出版社,2019年,第143页。

古代诗文都以吟唱或歌唱方式传播,由此造就了诗歌和音乐之间彼此内置、相互映照的亲缘性。两者间可堪类比之处甚多。诗文的声调变化如同音乐的旋律起伏。声调是指语音的高低、升降、长短,这也是旋律音和旋律线的属性。诗文的声调规则称为格律,诗体不同则格律不同,但也有通用的声调组合规则(如对比、变化、统一),好比旋律写作中既有通用的审美规则,也有适合于某些音乐体裁(如圣咏、悲歌、摇篮曲等)的特定旋法规则。

诗句的字数(三言、四言、五言、七言等)则好比音乐中的节拍,它确定了整首作品的基本律动。例如,四言诗的阅读节奏在根本上不同于五言和七言诗,因为它们各有其断句方式。诗句内部的字词组织称为“音步”,这是断句的决定性因素。常规的断句法是四言两顿(2—2)、五言三顿(2—2—1)、七言四顿(2—2—2—1或2—2—1—2),其中的“2”为双音步,“1”为单音步,这相当于节拍内的节奏组合或节奏型。

诗文的韵脚兼有声、韵两种属性,其韵(押什么韵)部好比音乐中的“调”。以传统眼光看,无韵不成诗,好比无调不成曲。所谓“调”,在此兼有调式和调性的意味。“韵”部设定了备选的韵字范围,如同调式、调性设定了备选的音级与和弦;“声”部(平仄归属)则好比同一调式的变体,平声韵最多见(格律诗均为平声韵),如同正调式;仄声韵用得较少(常见于古体诗),如同副调式。诗韵的历时性演变,好比调式的历时性发展,有所谓“古韵”和“古调”。诗韵中的地方色彩(如北方音系、南方音系),好比调式中的民族特性。

诗文中途换韵,犹如音乐中发生转调。篇幅上间隔很近的换韵,更像调性游移,因为韵部的短暂出现(比如两联一换)营造不出稳定的“调式”色彩,而更像调性的临时迁移;而篇幅间隔较远的换韵,则更像是调式转换,因为韵部的持久出现能稳定确立某种“调式”色彩。诗韵的“通押”,即并用属于不同韵部却关联度较高的韵字,则类似于音乐中的近关系转调或离调。

音乐中的调式色彩(譬如大、小调)也体现在诗文的韵部中,如郑颐寿对十三道韵辙所做的划分⑲郑颐寿主编:《文艺修辞学》,福州:福建教育出版社,1993年,第278页。:“洪声韵”口型开阔、发声响亮,包含言前、江阳、人辰、中东、发花五辙,适合于慷慨激昂、热烈奔放的情绪;“细声韵”口型微小、发声细腻,有姑苏、一七、乜斜、灰堆四辙,适合于哀怨幽婉、悲愁缠绵的情绪;“柔声韵”的口型和情态则介于上述两者之间,有遥条、梭波、怀来、由求四辙。

可见,诗文中内置着旋律、节拍、节奏、调式、调性等音乐元素。在古诗中可自由改变句法(例如五、七言交替)、句式(例如使用畸零句),还可频繁换韵。于是以音乐眼光看,就不止是有丰富的旋律线、灵活的句式、自由的节拍/节奏变化,还有调性和调式的转换。既然音乐性已内置于诗中,那么对一首诗做“音乐分析”自然也是可能的。

1 海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。

2 越人语天姥,云霞明灭或可睹。

3 天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。

4 天台四万八千丈,对此欲倒东南倾。

5 我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。

6 湖月照我影,送我至剡溪。

7 谢公宿处今尚在,渌水荡漾清猿啼。

8 脚著谢公屐,身登青云梯。

9 半壁见海日,空中闻天鸡。

10 千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。

11 熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅。

12 云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。

13 列缺霹雳,丘峦崩摧。

14 洞天石扉,訇然中开。

15 青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。

16 霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。

17 虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。

18 忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。

19 惟觉时之枕席,失向来之烟霞。

20 世间行乐亦如此,古来万事东流水。

21 别君去兮何时还?

22 且放白鹿青崖间,须行即骑访名山。

23 安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!

李白的歌行体游仙诗《梦游天姥吟留别》示范了诗文里内置的音乐性。从节奏/节拍角度看,全诗以七言句为主,同时融入四种变化,形成了“杂言体”:一是与五言体交替,例如第1—2、6—9行,前者形成了“复合节拍”的效果;二是与四言体交替,即第13—14行,形成了渐快加速的效果,营造了一个小高潮;三是与骚体交替,即第11、12、17、19、21各行,语气词“兮”的运用导致出现了“1—3—2”(第12行)、“3—1—3”(第16行前半、第17行)、“3—1—5”(第16行后半)、“1—2—3”(第18—19行)等新的“节奏型”,尤其要注意第12、18—19行以单音步起头的“切分式节奏”(1—3—2,1—2—1—2);四是在临近结尾前两度打散句式,先后加入了“畸零句”(第20—21行)和“参差语”(第23行前半),增强了节奏运动的张力,延缓了最后一个七言句的到来,因而产生了类似于“华彩段”的效果。

从旋律和曲式角度看,这首诗也颇有趣味:其一,开头处采用的五七言交替句法,颇有“散序”的意味,自第3句起呈现了相对稳定的七言律动,仿佛至此“上板”。其二,诗中偶见骈句(如第1—2、8—9、12、19行),由此会产生“平行乐句”效果。其三,第11—12、16—17行因借用了辞赋句式(“云青青兮… …”)而最具抒情性,这些散化“节奏”均出现在一段规整的七言律动之后,宛如一个“对比主题”。其四,在上述两组“抒情性乐句”之后,都立刻引出了模进式加速以导向高潮的“紧缩式乐句”(第13—14、18—19行),如同奏鸣曲式“副题”过后的“结束部”。

从调式/调性角度看,这首述梦的游仙诗好比一首“幻想曲”,在总计23行诗文中先后换韵12次,造成了持续“转调”的印象。其中有两个突出细节:其一,韵脚色调忽明忽暗。第5行忽然由洪声韵(ing)转入细声韵(üe),色调的暗化处理契合了“梦”“夜”二字的出现。第21行忽然由细声韵(i/ui)转至洪声韵(uan/ian/an)契合了愤懑、激昂的收尾。前一处像“转离”一个稳定调式(第4—5行同韵,篇幅够得绝句),后一处像“转入”一个稳定调式(第21—23行同韵)。其二,换韵频率忽快忽慢,有时8句,有时4句,有时2句。“调式/调性”的持续流变与“节奏/节拍”的频繁改换,在为这首“幻想曲”提供前进动力时也强化了心理体验上的张力。

诗、乐之间的亲缘性,不仅体现为可以对现成诗作进行“音乐分析”,更体现为在运用汉语写作并吟唱原创新韵旧体诗时,可在坚守中国传统风格的基础上深度融入西方音乐经验。笔者自作的《玉兰辞》可算一例:

玉树风临晚,团团花初绽。

淑气方来蕊犹寒,渐舒层层香瓣。

色如桃李艳,形似白玉莲。

河畔街边广厦前,处处见芳颜。

春归侬占先,百木正冬眠。

惬意良辰若许短,谋划趁当前。

奕奕丰姿展,枝上闻啼啭。

吾且袖手不折攀,万般风情独看。

华夏沃土育深根,天际流云化甘霖。

身著东方一隅,魂系万里乾坤。

意旨高洁品自端,虚怀美名传。

翩翩君子意,风范世同瞻。

作为一首歌词,其主歌共有2节,各自接以副歌。此诗以上海市花白玉兰为题,颂赞海派文化。副歌首句“华夏沃土育深根,天际流云化甘霖”表面指玉兰花扎根沃土、广承雨露,实指这座城市以中华传统为依托,以国际资源为给养。次句“身著东方一隅,魂系万里乾坤”语带双关,“东方一隅”既指上海,也指中国,“万里乾坤”既指全中国,也指全世界。合参意即:上海虽地处华东,却心系全国。中国虽地处东亚,却心系世界。下句中的“虚怀”一词,既在描绘玉兰花冠,也在影射“广纳百川”的海派风格。这首表现意图明确的词作有着“形式主义”的构思,它借鉴了西方20世纪的序列主义作曲法:

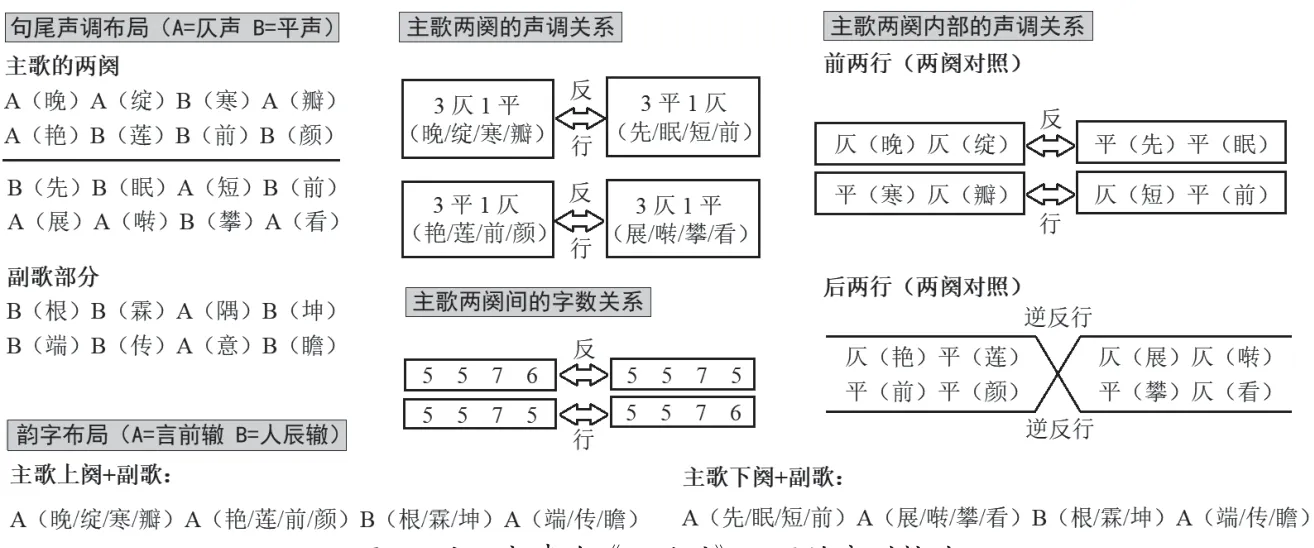

图1 乐颐斋清吟《玉兰辞》运用的序列技法

(一)各句韵脚在韵字和声调上频繁呈现“起承转回”的布局。就声调而言,主歌第一阕用到了“AABA”(仄—仄—平—仄),主歌第二阕兼用了“BBAB”(平—平—仄—平)和“AABA”,副歌是“BBAB”,若单看韵脚部类,则整体上也呈现为“AABA”。因而不论是“AABA”还是“BBAB”,都在贯彻“起承转回”的结构趣味。唯一没有采用该布局的是主歌第一阕第二段,其句尾声调为“A(艳)B(莲)B(前)B(颜)”。然而,倘若把采用“起承转回”声调布局的句子标为“A”,没采用的标为“B”,那么主歌两阕间的整体声调布局将构成“ABAA”,即“AABA”(起承转回)的逆行。可见,局部的对比元素仍处在整体的统一构思之中。

(二)主歌两阕在声调关系上互为“反行”(即倒影):第一阕为“3仄1平”+“3平1仄”,第二阕为“3平1仄”+“3仄1平”。两阕间的字数关系也是如此:第一阕为“5 576”+“5 575”,第二阕为“5 575”+“5 576”。

(三)主歌两阕内部的声调关系则先后体现了“反行”和“逆反行”(逆行倒影)两种关系。其中,横向对比各阕前两行,先是“仄仄”VS“平平”,再是“仄平”VS“平仄”。横向对比后两行,则在两阕之间可见“仄平+平平”VS“仄仄+平仄”,在前者内部先做逆行(得“平平+仄平”)再做反行(得“仄仄+平仄”),即与后者相同。

笔者在吟作汉语新韵旧体诗时,还从西方音乐传统借鉴了其他元素:中世纪圣咏中的附加段形式;文艺复兴牧歌中的绘词笔法;巴洛克时期的固定低音、旋律变奏、创意曲思维、终止乐句装饰手法;古典时期的回旋曲式、套曲结构思维、动机贯穿手法、逻辑化调性布局;浪漫主义时期的单乐章组曲思维、旋律模进笔法、多种转调手法(包括同主音转调、等音转调,以及其他媒介音级上的转调);20世纪的全音阶旋律、简约主义笔法等。对此下文略有论及。

三、“诗乐复合”的当代实践:遵循声调的诗歌吟唱

诗、乐本为一体,后世趋于分化。近代学科体系的建立,标志了漫长分野的完成。至此,二者被彻底确立为两个学科,由此也分化出两类人群:为诗者多不通乐,为乐者鲜能工诗。不过,既然诗、乐已在其漫长历史中相互吸收、彼此塑形,故只要能敏锐捕捉并激活潜在的“共振因子”,便能使二者复合。笔者幼承家学,早习诗词歌赋,继又耽于音律,从二艺之中体悟良多。近年来痴迷于诗文吟唱,常于每周内拨冗偷暇,吟诗注调,遣兴怡情。积凡数年,略有所得,在此愿稍作分享,以求教于同人。笔者吟唱的都是自己的原创诗作,以免功力不逮,玷污先贤遗作。窃以为,吟唱区别于吟诵,能更好地兼顾语言性和音乐性。之所以要吟唱诗文,乃因:

诗本可吟,今不常吟。不吟,则无以尽知汉语声韵之美、诗文匠心之妙。诗兴萦怀之际,岂独凝意裁句而不运声耶?吟之道,乘意兴,循声调,凭乐感,击节行腔而已。案牍劳形之余,无丝竹以悦耳,惟单口清吟,足可遁世忘我矣!⑳选自笔者的微信公众号“乐颐斋清吟”篇首语。

“循声调”是吟唱诗文的首要法则,如此可保留诗文的语言性并避免“倒字”。正因如此,本人对所吟旋律不以“作曲”相称而谓之“注调”,即用乐谱符号标注声调。声调规律对于谱写声乐曲的重要性在今日尤其值得强调,因为有些歌剧作曲家在为汉语文本谱曲时不照顾唱词声调,常写出佶屈聱牙甚或戳人笑点的“宣叙调”。经典民歌朗朗上口,因为它们密切维系着当地的语言。而“依字行腔”也是戏曲中久有的传统。如魏良辅在《曲律》中所言:

五音以四声为主,四声不得其宜,则五音废矣。平上去入,逐一考完,务得正中。如或苟且舛误,声调自乖,虽则绕梁,终不足取。其或上声扭作平声,去声混做入声,交付不明,皆做腔卖弄之故,知者辨之。㉑刘少坤、王立娟、董方旭主编:《国学经典选注》,北京:北京理工大学出版社,2019年,第408页。

“凭乐感”则是要尽量使所吟之声“入乐”,即成曲调,堪记谱,有趣味,可供模唱和编配,乃至经得起“分析”。旋法上可偶采西洋技法,但更多还要植根于中国音乐传统,尤其可从戏曲唱腔中汲养。笔者在吟唱中对“倚音”格外借重,视之为调谐声调、润饰唱腔、点亮意境、彰显风骨的重要手段。倚音的使用可为旋律进行注入动力,有“抽刀断水”之效。诗、乐的一体化构思,促使笔者在诗体选择上务求宽泛,一面遍尝格律诗,一面也积极尝试各种古体诗,偶尔还创用新体,以使声调组合尽显多样,并为旋律设计预留更多空间。所作诗篇咸依新韵(即现代汉语发音),以求有充分把握。语言学界对古汉语声韵的研究虽已取得不少成就,但总体上仍是“摸象”式的进展:某些问题已能确知,然“全貌”如何,终不敢断言。更重要的是,遵循现代汉语声韵吟作,便于在更广阔的语境中做深入的探讨和交流。下文不揣谫陋,略述笔者吟唱汉语新韵旧体诗的一些方法和原则。

(一)依托声调趋势,塑造旋律线条。现代汉语的四声反映了旋律线运动的四种方式:“阴平”(ˉ)像单音保持,“阳平”(ˊ)是由低走高的上行运动,“上声”(ˇ)是先下再上的折返运动,“去声”(ˋ)则是由高走低的下行运动。如此,汉语声调的变化组合已在很大程度上具备了旋律潜质。这四种抽象的运动方式,可依托旋律音程、节奏(含休止)、调式语境的改变及装饰音的运用,获得千变万化的具象形态。谱例1《蕉雨》中包含了对唱词常规调值㉒此指调值的“五度标记法”,即阴平55、阳平35、上声214、去声51。的模拟(如第5小节“松—风”,第9小节“山—间”)、弱化(如第1小节“雨”,第13小节“欲—寄”)和夸张(如第3小节“泉”,第6小节“韵”),由此在语言性(声调走向)和音乐性(旋律轮廓)之间产生了某种张力。该例中用到的倚音有调谐声调的功能(实非装饰音),在此记为小音符是为了保持“音节式”(在此指一字一音)的诵读感。

相比而言,谱例2《腊梅》是一首仄声韵的古风诗,故在每个韵脚“处/树/度/住”上都使用了下行倚音,而在第2小节“梅”、第17小节“格”、第18小节“俗”等平声字位置则使用了上行倚音。此外,在句读以外,该例大体上也维持了“一字一拍”的吟诵节奏。第5小节的“墙”字和第13小节的“格”字因同处“起承转合”句法中“转”的部位上,故都以3拍时值打破了先前的吟诵节奏,也使“合”句中该律动的回归更合意。

谱例1 乐颐斋清吟《蕉雨》

谱例2 乐颐斋清吟《腊梅》

(二)保留声调特征,对旋律加以润饰。恪守声调趋向的旋律写作易使风格趋同,因而可在维持声调轮廓或其主体特征的前提下对旋律进行润饰,形成花腔,增强吟唱的音乐性。润饰旋律的手法无穷多样,如欲兼顾声调走向,则有四个原则可供参考:其一,让花腔旋律的整体走向贴合唱词的声调趋势,局部做自由处理。如谱例3《咏莲·妙美其一》所示,第15小节的“且”处体现了上声的折返趋势;第18小节的“去”处则整体上是从“be2—g”的小六度下行,映照了这个去声字的声调走向(第21小节的“更”处与此同理),中间则经历了多次折返。其二,旋律开头处先以始于强拍的长音勾勒出相应的声调轮廓,随后做自由处理。如该谱例第22小节的“待”字,开头的下行倚音确认了它作为去声字的声调趋势,并且主要音持续了3拍之久,因而第4拍上出现的折返上行几乎构不成对其声调的“干扰”(第20小节的“香”字采用了类似的处理方式)。其三,基于第一条原则的自由处理,可偶尔在显著位置呼应(因而也是强化)歌词的声调趋势。该谱例第19小节开头处的下行倚音即是如此,它在该小节的最强拍上出现,且主要音延长了3拍,因而明显地强化了“去”字的声调属性(谱例4对“燕”字的处理与此类似,在第22、23、24小节内都在强拍上使用了下行倚音,且都做了延长)。其四,花腔式的歌唱旋律最好能与音节式的吟诵旋律穿插互补,以免在强化音乐性时弱化语言性,失去“吟”的趣味。该谱例第18—19小节是“去”字上的花腔,而在它前后均有严格照顾声调的音节式旋律:在第17小节的“青—衣”和第20小节的“生—香”两处,都是以同度进行契合了接连两个阴平字的声调趋势(谱例4则是以第25—26小节的吟唱式短句衔接了前后两句的曲唱式花腔)。

谱例3 乐颐斋清吟《咏莲·妙美其一》节选

(三)当类似的声调组合多次出现时,旋法上需做裁量处理。具体有两种情况。其一,诗文本身包含重复的声调组合模式。以五言律绝为例,其仄起入韵式格律为:仄仄仄平平,平平仄仄。平平平仄,仄仄仄平平(粗体代表韵字,方框表示平仄皆可)。其中,首尾两句格式相同。而在五言律诗中,由于联数增加,这一格式在尾联末句中还会再出现一次,于是总计会出现三次。此时若非出于句法上的特别考虑(如营造统一性、设置再现、采用“起承转合”布局等),则通常需在旋律上做出变化,以免使效果单调。其二,诗文本身不包含重复性的声调组合模式,但吟唱时出于意境表现或形式建构上的考虑,对个别字句进行重复。此时,旋律的变化余地较大,吟唱者可自主选择重复哪些字句。谱例4《蝶燕》出于意境表现的需要,对“正逐追”三字做了额外重复,通过变化节拍(兼用)和节奏,渲染了诗文(此联原文为“南山藩篱外,蝶燕正逐追”)描绘的动态图景,并通过渐渐拓展“逐”字的拍数(从1拍到3拍再到24拍)和音数(从2个音到6个音再到27个音),营造了渐趋宽广的空间感,使意念中的视线随蝶燕翩飞而投向了更远的方位。

谱例4 乐颐斋清吟《蝶燕》节选

谱例5《情思》出于表现和结构两种意图,将其中两联诗文反复吟咏了四次,旋律每次都有变化,却始终合于唱词声调。阴平字连续处(“春—风—吹”“秋—霜”)始终配以同音,“散/夏/更/益”等去声字则始终处于下行运动中。反复吟咏意在营造情思绵延、悠长不绝的意境,同时也扩充了呈示部的体量,为紧随其后的高潮性中部(“已观天地老,沉吟乃至今”)的到来做了充分铺垫,免使高潮显得突兀。

谱例5 乐颐斋清吟《情思》节选

(四)运用转调手法,赋予旋律以新的层次和色彩。单一调式/调性语境中的旋律运动,好比二维平面上的线条延伸,虽则变数无穷,终究有所局限。通过运用转调,可将旋律引入更为深广的立体空间,赋予其丰富的层次和色彩,并更好地表现诗文意境。谱例6《飞花》自首句起逐句转调(20小节内先后使用五种调号,最终结束于起音),调式、调性的游移,连同六处自由延长记号,共同表现了飞花飘零、踪迹无定的意象,也表现了缅怀故人者思绪悠远、茫然无着的情致。与此同时,“飞—花”上运用的同度音程,“万”字上运用的下行倚音和五度音程,“到”“赋”两处的下行二度,以及“回/独/违/缘”各处的上行二度音程,都贴合着唱词声调,保留了吟咏的感觉。

(五)采用动机贯穿笔法,增强旋律的凝聚力。吟唱的旋律因将首要旋法原则寄托在了音乐之外,故易削弱旋律的凝聚力,需注调者有所警觉。虽然整饬的诗文格律(诗节规整、声调回环)和良好的调式感可以为旋律提供聚合统一的基础,但只有当这些潜能得到有效利用时,才能吟出结构精良的旋律。以上谱例中的《蕉雨》借助贯通的节奏律动和规则的句读赋予了四句体旋律以内聚力;《飞花》则借助乐句节奏上的“起—承—转—合”布局以及收束音对起始音的回归,使持续转调的旋律具备了严整性。此外,还可运用动机贯穿笔法来增强旋律的内在统一性。在即兴吟唱的谱例7《薄荷》中,一个“抑扬格”动机()鲜明贯穿于各句中,发挥了三个作用:其一,它的贯穿出现让吟唱者在“没时间”对全曲预设结构布局时仍能保持乐思统一、结构连贯;其二,其中有个3拍半的长音,可为吟唱者“酝酿”下句留出时间;其三,这个节奏律动可被套上多种音程以顺应变化的唱词声调。第三点尤为重要,例如首句中只有阴平字“葱”被吟作了一个2拍单音,其余四字都套用了该动机:分别使用了下行二度“日”、下行三度“溉/益”和上行二度“茏”,对应了各词的声调。作为一首仄声韵的古风诗,其各联的韵字“赏/爽/长”都吟作了上行二度,这些上行级进与来自前一拍点的下行跳进(三、四、五、八度)连起来构成了上声字所需的“折返”趋势(只有第18—19小节例外)。第6小节的“青—姿—堪”三个阴平字被吟作了三个同音,这也是遵循声调的突出表现。

谱例6 乐颐斋清吟《飞花》

谱例7 乐颐斋清吟《薄荷》

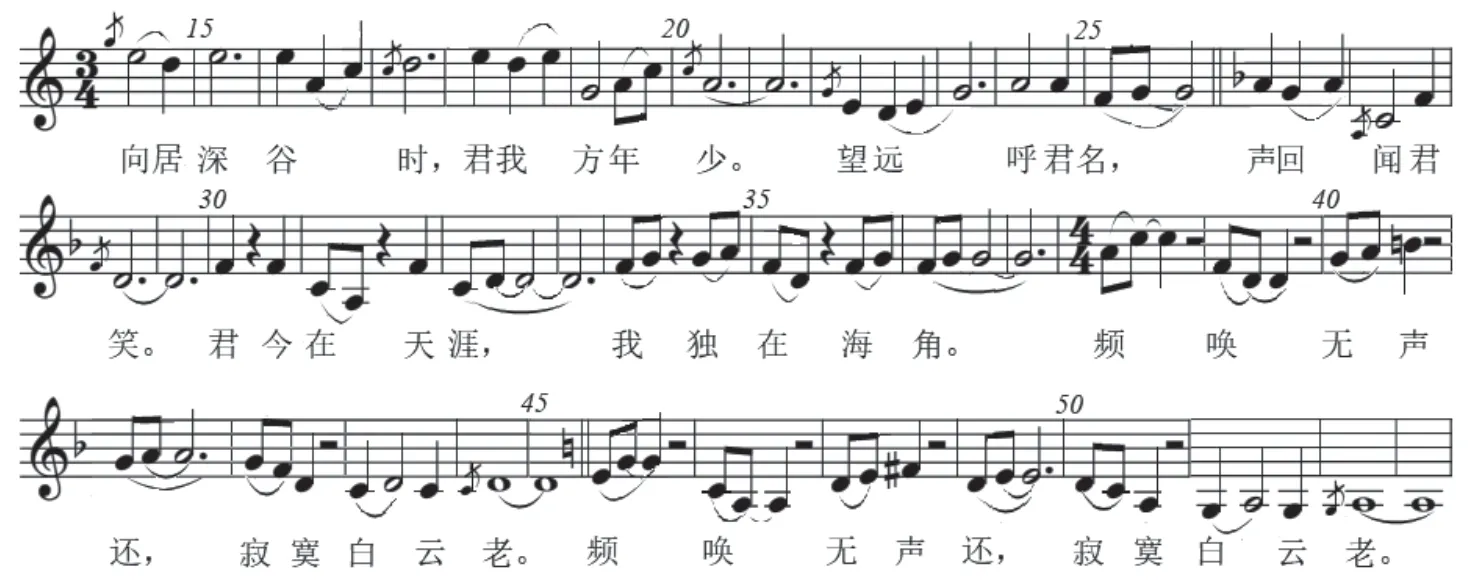

(六)兼顾诗文意境,增强旋律的趣味。吟诗的旋律虽主要依托唱词声调,却也能兼顾诗文的情境和意义。谱例8《回声》为表现从“声回闻君笑”的美好回忆到“频唤无声还”的凄凉现实的改变,在四个方面做了转换:其一,先前的拍舞蹈律动在别离意象“天涯”“海角”出现后被拍的钟摆律动所替换,意即往昔的欢乐已然不再,如今只能在时间流逝中寂寞等待。其二,先前不曾用到任何休止符,随后却逐渐出现并愈发频繁地运用休止符(从休止1拍,到休止2拍),营造了从“充实”到“空虚”的转变;频繁出现的半小节休止,留出了“回响”的空间,然而等到的却是一次次静默,表达了“频唤”的徒劳,也表明“望远呼君名,声回闻君笑”的美好记忆已一去不返。其三,音区逐渐走低,向下经历了“g2—G”两个八度,刻画了“渐趋消沉”的心路历程。其四,调性布局(a—d—a)中影射的“回归”意象,成了消沉之际的凝望和无奈之余的悬想。上述种种构思也是在严格遵照声调趋势的旋法规则下实现的。

谱例8 乐颐斋清吟《回声》节选

(七)就势取材、借题发挥,以“音乐性注释”探索诗乐关系的新境界。古体诗文以凝练、含蓄为美,故多有“未尽之语”和“言外之意”。诗文的吟唱在本质上兼有创作和表演两种属性,因而不妨通过再创作来捕捉、再现诗文中的“未尽之语”和“言外之意”。中世纪欧洲圣咏衍有“附加段”传统,即以新创词、曲注解圣咏经文,诗文吟唱,可鉴此法。谱例9《春眠》为凸显“神魂荡漾”这层诗意,在感叹之后以模进方式吟出了“招魂”音调(第25小节起),调性连续转换,营造“飘游”感。所吟词句乃从诗文中提炼而出(谱例9中所缺前句为“青阳煦暖百花妍,寻芳不尽抱春眠”),其中的“春梦”一词(从第二、三句中各摘一字而来),引申了原诗中的“寻芳”之意,也丰富了“春眠”这一题意。“招魂”音调依然恪守着唱词的声调走势。

谱例9 乐颐斋清吟《春眠》节选

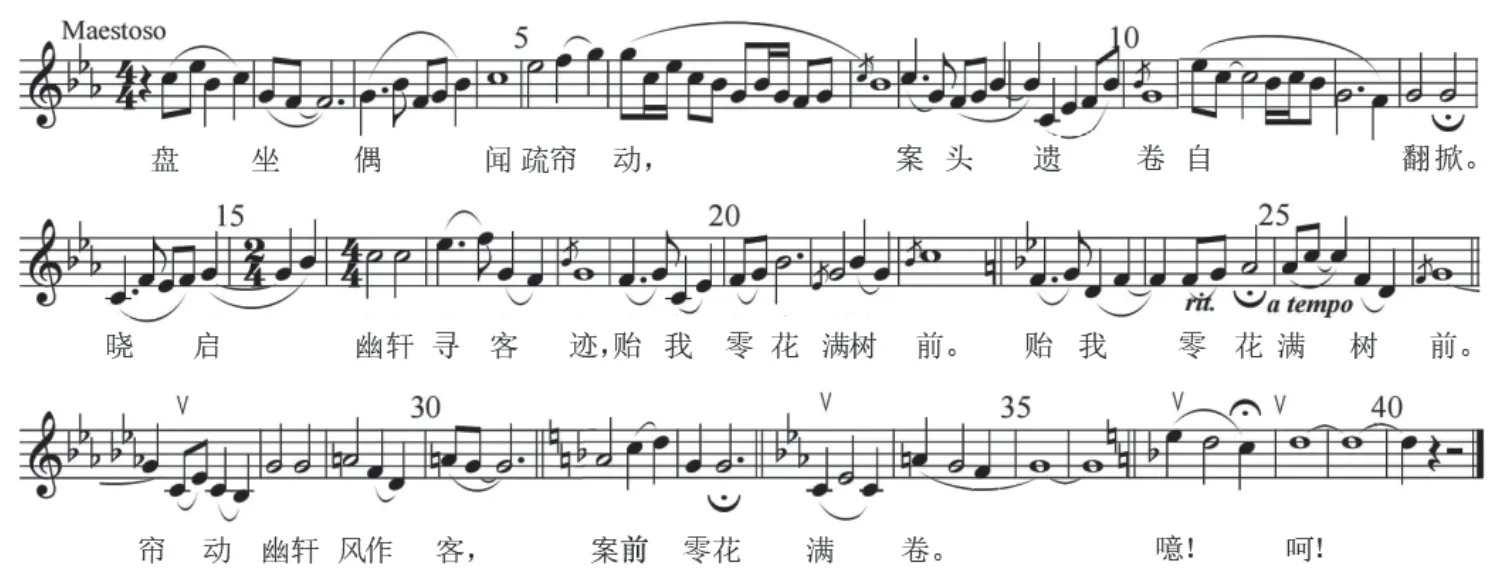

谱例10题为“夜风”,而诗文通篇未予点明,只以反衬笔法写到疏帘偶动、遗卷自翻、树落零花(“风”),以及破晓寻踪客杳然(“夜”)等关联性意象。为了对诗题作出回应,吟唱时增加了“帘动幽轩风作客,案前零花满卷”这句注释,释文的每一个字均从原诗中摘录、重组而来,其中既明确点出了“客”的身份(宛如呈上谜底),也借助想象对诗文第一、二、四句的意境做了引申,仿佛夜风在(昨晚)摇动疏帘、翻掀书卷之际,已将轩外零花“送”至案前、洒落书卷。这句释文在第27小节第2拍上引入时,将音乐从2个降号调带回了3个降号,随后直至结尾,调性都在3个降号和1个降号调之间游移,调性色彩的变化反映了“贻我零花满树前”引发的惊异心理。此外,自第32小节末拍起,吟唱的旋律对每个字都做了“拉宽”处理(短至4拍,长至9拍),吐字速率的减缓,营造了“镜头拉远”的效果。总之,通过在吟唱中添加注释,原始文本的诗意被引向了更为曲折幽远的境地。这个吟唱曲调也照例遵循了唱词的声调走势,尤其体现为平声字接连处(“翻—掀”以及2处“幽—轩”)设置的同度进行,以及“偶/晓/满”(第33小节)等上声字的折返进行。此外,首句中的“盘/动”二字在旋法上还虑及了唱词的意义(尤其后者)。

谱例10 乐颐斋清吟《夜风》

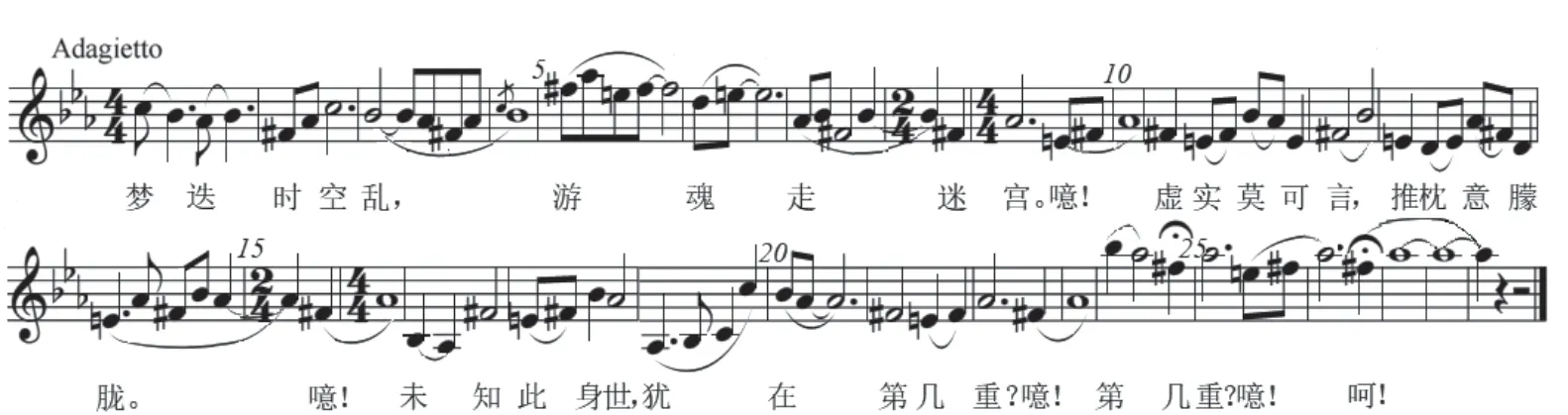

(八)从诗境出发,探寻常规调式以外的旋律风格。谱例11《迷梦》以全音阶吟唱旋律,调性缺失造成的迷惑感恰好贴合了诗意,即在时空交叠的梦境中感到迷惘昏乱。不过,即便用了全音阶,这段旋律并非全无调性感,尤其在第1小节“梦—迭”、第19—20小节“犹—在”、第24—25小节“第—几—重”以及四次出现语气词“噫”之处,由于凸显了大二度(有时记写为减三度)和大三度音程而具有了碎片化的“调性感”,因而它给人的整体印象是时而着调时而迷失。第11—14小节的模进式乐句也流露了一丝“方向感”。变化节拍的使用意在增强旋律的前驱力。这段旋律虽听来异样,却也不失时机地顺应了唱词声调。

谱例11 乐颐斋清吟《迷梦》

(九)在构思旋律时彰显诗作的结构趣味。下文的长诗《繁星》描绘了四季星空的典型风貌,讴歌了星移斗转、四季轮换的奇妙规律,感叹了在浩瀚无穷的宇宙中人生的短暂和人类的渺小:

1 星域何苍茫,熠熠铺天幕。相去以光年,望之如散粟。

2 来历难稽考,寿量无从度。运转岂无常?冥冥有定数。

3 春来四月中,斗柄初朝东。苍龙亮犄角,雄狮卧高空。

4 银河诸星黯,黄道轩辕明。织女已归寝,猎户西天横。

5 夏临六月半,斗柄始偏南。晴空现三角,星汉从中拦。

6 天蝎正摆尾,人马在河间。牛女隔空对,蛇夫望南边。

7 九月秋分际,斗柄指向西。长川已横斜,方座四边齐。

8 飞马腾空起,仙班始会集。北落师门外,南天亮者稀。

9 冬至腊月初,星云美绝殊。斗柄北向指,寿者从南出。

10 苍宇显六棱,猎户耀三星。参宿正夺目,不与商君逢。

11 星移共斗转,四季常轮换。出没循天理,纷纭无错乱。

12 渺渺何其遥,漫漫何时已?共存千兆岁,毗邻亿万里。

13 无量更无穷,太古谁造物?人生有尽头,乾坤自往复。

为喻示周而复始的宇宙规律,诗文采用了A(幕)—B(东)—C(南)—D(西)—A(殊)—B(星)—C(换)—D(已)—A(物)的循环韵式。从结构上看,全诗分为三大部分:第1—2行为序言,叙说了星空的四个基本时空属性:浩瀚、古老、遥远、永恒,并点出了它运行的规律性(“冥冥有定数”)。第3—10行依次描绘了四季星空的时节(提到月份和北斗星指向)和星象(提到各季的代表星座)。第11—13行是尾声,赞美天象纷纭却循规不乱的自然奇迹,并由宇宙无限写到人生有限。

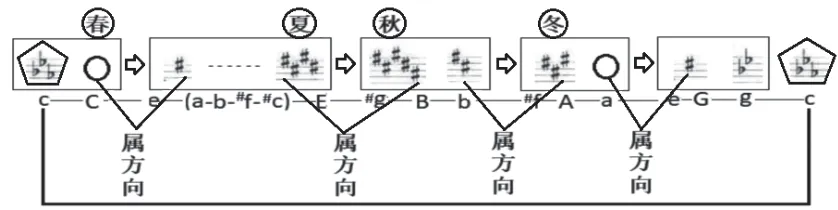

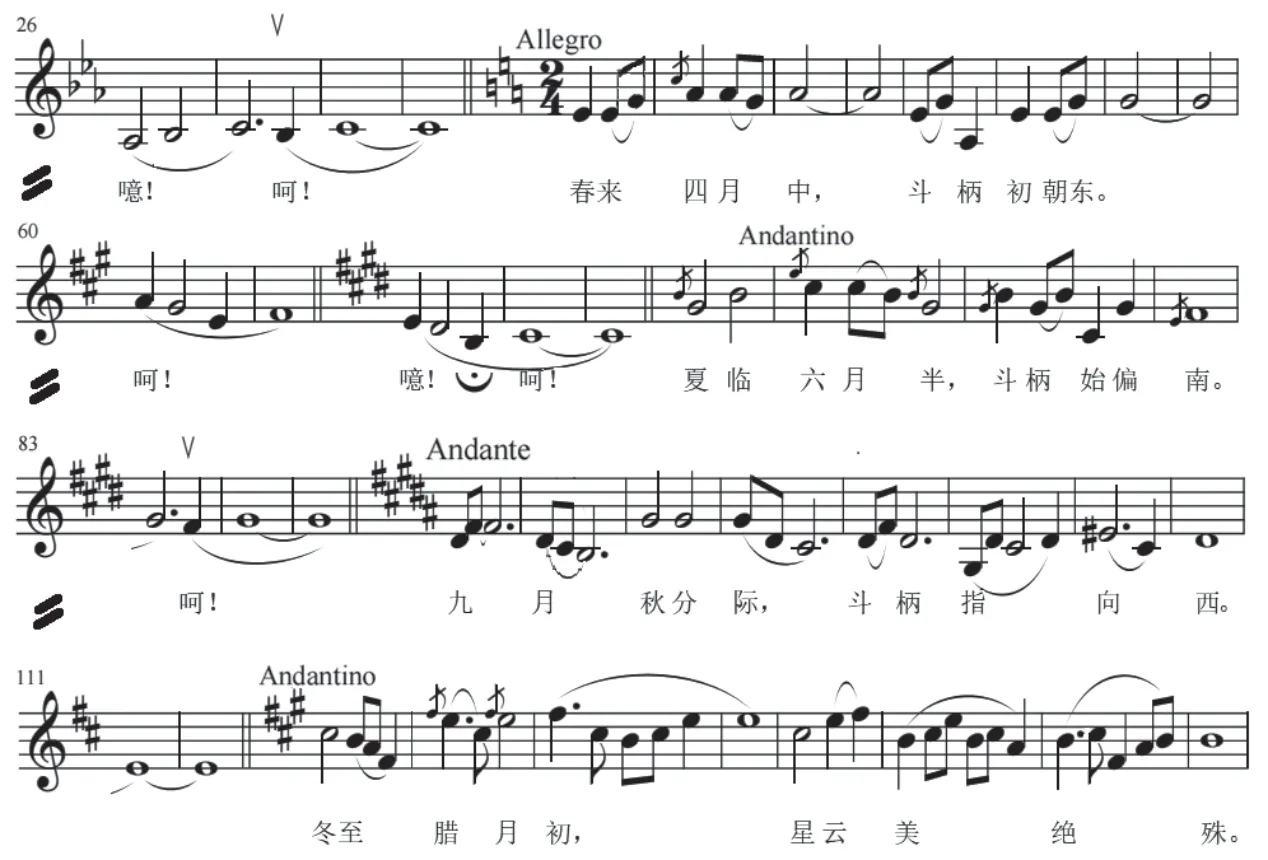

吟唱此诗时,笔者以速度和调性布局回应了诗文的循环韵式。其速度布局是中轴对称的七部回旋结构:A(Andantino)—B(Allegro)—A—C(Andante)—A—B—A。调性布局略显复杂些,总体上以3个降号调起头并收尾,完成了一个大幅度循环(全曲有216个小节),中间有许多转调,整体布局如图2所示:

图2 乐颐斋清吟《繁星》的调性布局

由于诗文吟唱受制于人声音域,故转调不能太随意,当前的调性布局涵盖了略超两个八度的音域(#g—a2)。其中有四次间隔较远的属方向转调(但并未与描绘四季星象的诗文对应),其间则主要使用关系调性和同主音调性(括号里的经过调性不循此例)。调性转换通常契合着诗境,如每季“来临”时都在新调上出现,同时伴随着速度、音区和吟诵速率上的调整,以表现季节变换的新气象。

谱例12 乐颐斋清吟《繁星》中的“四季”首句

如谱例12所示,“入春”之际,由3个降号调号变为了无升无降,节拍由先前的变为,音区和速度(快板)都明显提高,句读之外大体上采用了“一字一拍”的节奏,整体上较显轻快。“入夏”时,则转为4个升号调,伴随主音移高,整体音区也略有提升,但速度却稍有转慢(回归了开篇时的小行板),开头的两个字拉宽为每字2拍。“入秋”时调号转为5个升号(“夏”的属方向),但音区却转向低沉(全曲最低谷),速度减至行板,吟诵的速率也明显回落,频繁出现“一字四拍”的情况,像个松弛萧条的“慢乐章”。但自“飞马腾空起,仙班始会集”一句忽然转高,刻画了“腾空”二字的意象,以及想象中“仙班会集”(仙女座、仙王座、仙后座、英仙座)引发的兴奋感。(见谱例13)

谱例13 乐颐斋清吟《繁星》节选

及至“入冬”,速度再次回归了开篇时的小行板,调号转为3个升号,音区进一步提升,为“四季”中音区最高者(与秋季的低沉形成反差)。同时,为表现“星云美绝殊”的壮丽景象,唱腔中加入了较多的润饰性音符。

除了速度标记、调性轨迹、腔词关系、音区色彩等,诗文的结构布局还在节拍上影响了吟唱的曲调。如前所述,全诗有三大部分,吟唱时将序言(第1—29小节)设为了拍;主体部分从拍起,间或与拍交替;尾声则首次转为拍(见谱例14)。节拍律动的改变,伴随速度由小行板转为快板,形成了明显的加速运动,宛如辞赋或大曲结尾的“乱”。

谱例14 乐颐斋清吟《繁星》尾声

结 语

笔者并非作曲专业出身,对上述拙作的吟唱,受益于汉语声调的指引、诗文意境的启发,以及本人有限的音乐素养。粗陋浅薄之处在所难免,惟愿抛砖引玉,召唤当代作曲家潜心挖掘汉语声调中蕴藏的丰富音乐潜能,也召唤音乐学家对“诗乐关系”这一古老话题再作审思。综上所述,本文表达了三个主要立场:

其一,旋律之所以被视为音乐民族特性中的一个“显性基因”,是因为放眼世界,几乎所有民族的音乐传统都在“根本”(根基和本源)上依赖于旋律,而且,其旋律中都融合着该民族所特有的语言基质。因此,在民族音乐传统的延续和发展问题上,旋律原本可以成为重要的依托、纽带和跳板,而该民族的语言基质原本也可以对旋律探索发挥这种助益。在音乐创作中回避旋律,或是在旋律写作中脱离语言,会割裂音乐与传统文化之间的一个强有力的关联维度,并断绝音乐与民族特质间的一个活生生的亲缘因素。

其二,语言之所以能作为旋律创作中永不枯竭的灵感源泉,是因为在原本“同宗”的语言和音乐之间有深刻的关联和映射。诗文中蕴含的音乐性尚未引起普遍注意,在由诗入乐、化诗为乐、诗乐交融等创作和研究课题上尚有广阔的探索空间。这方面的理论和实践,既是延续中国文人音乐传统、发展古典文化的直接渠道,也是传承中华文化族性基因、彰显中国音乐民族特质的有效途径。

其三,汉语声调蕴藏的音乐潜能尚未得到充分的挖掘。依托诗文自身的声韵、格律、文风、意趣,来作为注调、行腔、谋篇、布局的索引,这不失为吟唱诗文(乃至一般意义上的声乐创作)的一种可行方法。西方的音乐经验能有效发展中国的诗学话语—事实上,中华文化正是在不断吸收和借鉴外来文化的过程中壮大自身的。汉语声韵中的族性基因和音乐潜能尚待中国作曲家悉心探索,倘能如此,中国的旋律学建设当可从中受益。

总之,如何使中国的音乐创作在更深层次上体现民族性,这是值得作曲家和音乐学者长期探索的问题。在这条艰辛而漫长的探索道路上,密切维系着中华文化“族性基因”的语言传统,以及密切维系着语言基质的旋律传统,想必能源源不断地给我们启示。