莱州湾鱼卵、仔稚鱼的群落结构特征及其环境影响因素研究

于广磊,李燕,宋秀凯,黄华,何健龙,杨艳艳,刘爱英

(1.山东省海洋资源与环境研究院,山东省海洋生态修复重点实验室,山东 烟台 264006;2.南水北调中线建管局北京分局,北京 100038;3.烟台市海洋经济研究院,山东 烟台 264003)

莱州湾是典型的半封闭性内海和中国北部环渤海的三个主要湾之一。莱州湾海域及滩涂湿地(37°04'09″~37°36'00″N,118°57'47″~119°51'22″E)总面积为3 770 km2,是我国重要的渔业生产基地,注入莱州湾的内陆河流超过10 条,黄河和小清河是莱州湾陆源输入的主要来源。近年来,在高强度捕捞压力下莱州湾主要经济鱼类资源日趋衰退,捕捞对象日趋小型化、低龄化,生命周期短、低营养级种类偏多,对渔业资源的利用正在向低值、劣质转化,渔业资源正朝着不利于利用的方向发展,渔业资源质量的总体状况令人担忧[1];黄河的径流量和输沙量剧烈减少,水流量和沉积物量的改变以及陆源污染输入引发河口及沿海区域地质、地貌、生态和生物地球化学响应[2-4]。这些区域生境的改变严重影响了莱州湾鱼卵仔稚鱼群落结构及空间分布[5]。

本文于2012—2014 年选取设在莱州湾的20个站位的调查数据及相关资料,分析期间该海域的鱼卵、仔稚鱼数量分布和多样性的年际变化,结合区域的水文和其他环境要素变量特征,刻画生境与莱州湾春季产卵场形成、分布的特定联系。

1 材料与方法

1.1 调查航次和站位分布

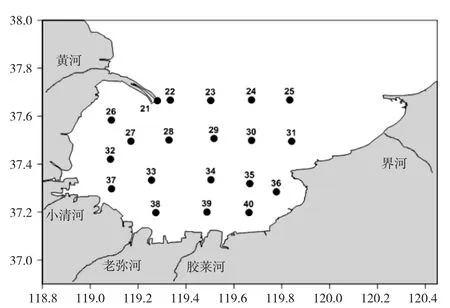

按照均匀分布、重点兼顾的原则,于2012—2014 年每年5 月在莱州湾海域布设20 个站位,进行3 个航次的调查。

1.2 样品采集、处理及分析

图1 调查站位Fig.1 Survey stations

鱼卵、仔稚鱼样品采集及分析均按照《海洋生物生态调查技术规程》[6]进行。样品用口径50 cm、长280 cm、38GG 筛绢制成的大型浮游生物网采集,于每个调查站表层水平拖网,每站拖网10 min,拖网速度为2.0 nmile/h。调查样品以5%的福尔马林溶液固定,带回实验室,单独分拣鱼卵、仔稚鱼标本,在解剖镜下鉴定各个站点样品的种类,计数个体和发育阶段。根据鱼卵、仔稚鱼的形态特征鉴定种类[7,8]。鱼卵仔稚鱼的密度以水平拖网采获的总个体数除以滤水量计算,滤水量等于拖速乘以拖网时间,再乘以网口面积。由于海流、风浪等客观因素,水平拖网速度难以严格控制,以每站位的实际数量(粒、尾)为指标进行比较。

温度、盐度、pH、溶解氧用YSI-professsional plus 进行现场测定。海水样品采集和分析均按照《海洋监测规范》(GB 17378-2007)进行。浮游植物、浮游动物样品的采集和鉴定均参照GB 17378.7《海洋监测规范》中的生态调查方法进行。

1.3 数据处理

用Primer 6.0 软件对2012—2014 年间鱼卵仔稚鱼生物多样性进行分析计算,用SPSS19.0 软件分析数据的Person 相关性。采用Surfer11.0 软件绘制鱼卵和仔稚鱼数量平面分布图。

1.4 鱼卵群落结构指数的处理方法

分析2012—2014 年莱州湾春季鱼卵Margalrf种类丰富度指数(D)、Shannon-Wiener 多样性指数(H)、Pielou 均匀度指数(J)和优势度(Y)。

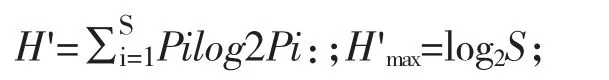

Shannon-weaver 多样性指数(H'):

式中,Pi=ni/N,为第i 种在样品中的细胞丰度概率;S 为总种数。

式中ni为第i 种的总个数;fi为该种在各样品中出现的频率;N 为全部样品中的总个体数。

2 结果与分析

2.1 莱州湾鱼卵、仔稚鱼种类组成

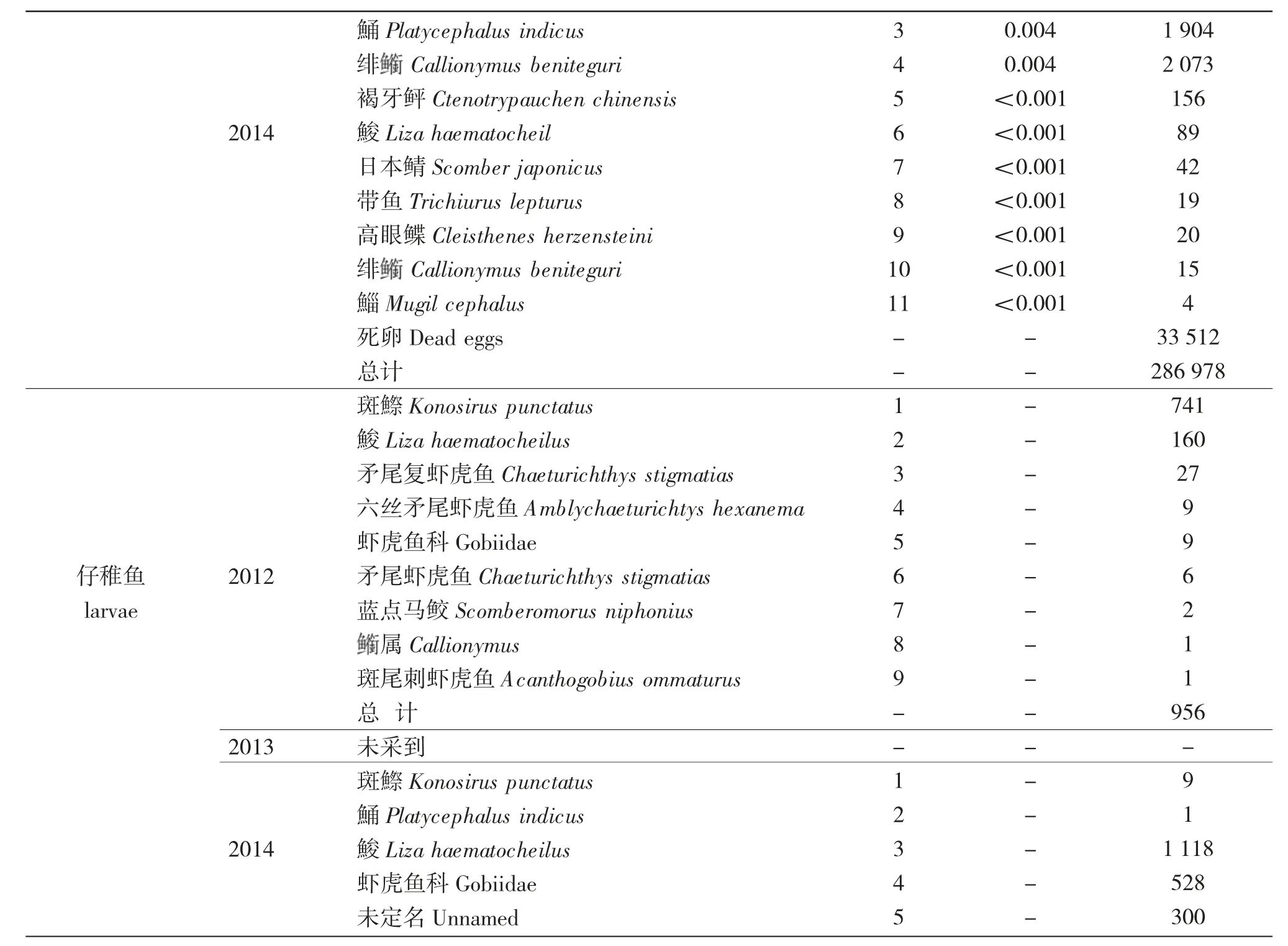

3 个航次调查共采集到302 373 粒鱼卵和2 912尾仔稚鱼,计27 种鱼类。其中,鉴定到种的有16种,隶属于5 目11 科16 属,还有6 个种仅鉴定到属,5 种仅能鉴定到科。在已鉴定的16 种鱼卵、仔稚鱼中,鲈形目9 种,占56.3%;鲱形目3 种,占18.8%;鲽形目1 种,鲉形目1 种,鲻形目2 种;从科一级看,虾虎鱼科、鳀科和鲻科所占比例较高。

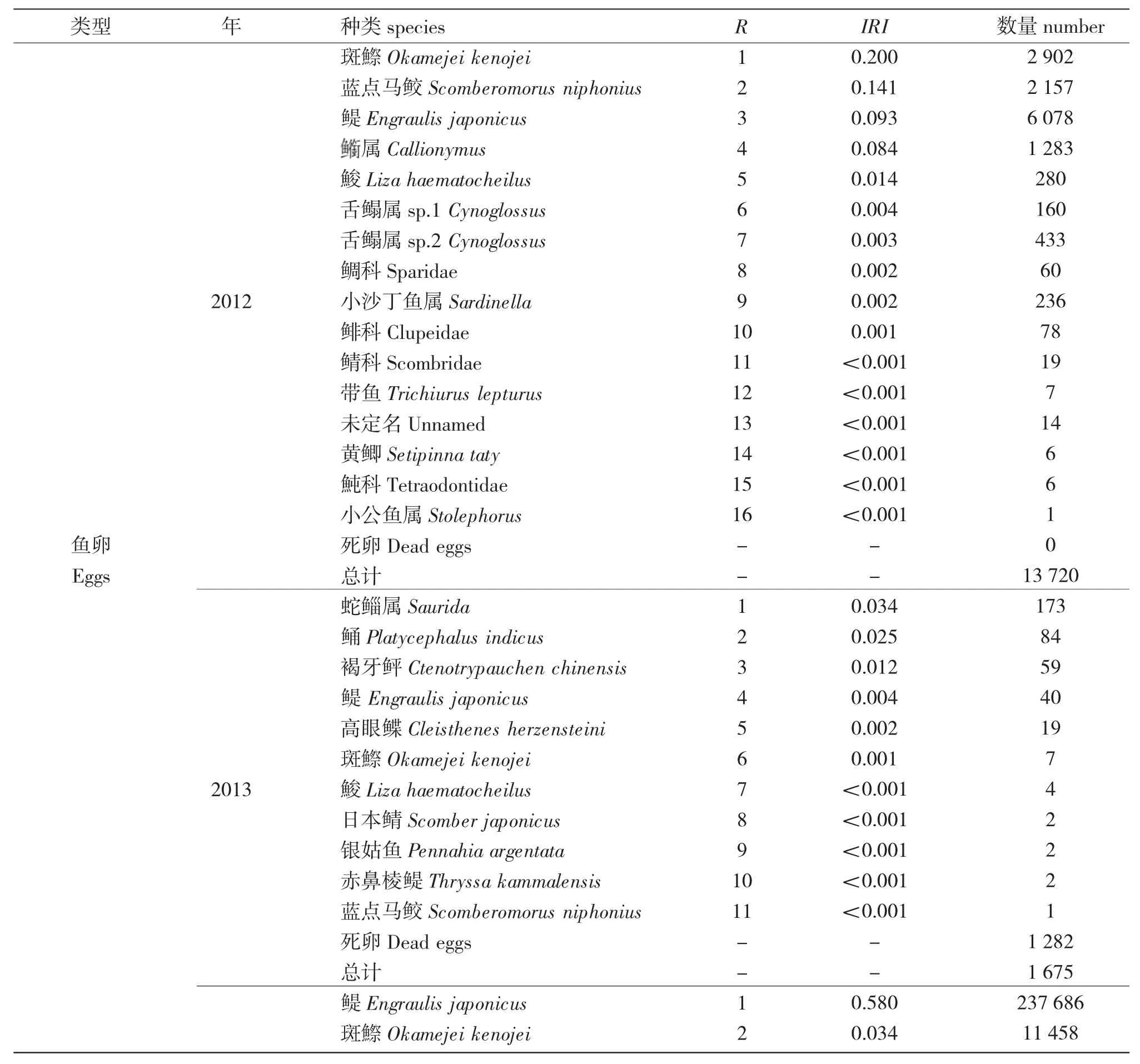

2012 年共采集到21 种鱼卵、仔稚鱼(含鉴定到种、属),鱼卵13 720 粒,仔稚鱼956 尾;2013 年共采集到11 种鱼卵、仔稚鱼(含鉴定到种、属),鱼卵1 675 粒,死卵1 282 粒,占比高达76.5%,未采集到仔稚鱼;2014 年共采集到12 种鱼卵、仔稚鱼(含鉴定到种、属),鱼卵286 978 个,仔稚鱼1 956 尾,死卵33 512 粒,占比达11.7%。24 监测位点,采集到鳀卵223 880 粒,占到整个航次鱼卵总量的78.0%。

2012 和2014 年春季莱州湾海域鱼卵数量中,斑鰶(Konosirus punctatus)均作为优势种;在2012年共采集到斑鰶卵6 078 粒,占当年调查采集鱼卵总数的44.3%;2014 年斑鰶鱼卵数量为11 458 粒,站位出现频率达到85.0%;鳀卵2012 年为第3 优势种,2014 年是第1 优势种,共采集到鳀卵237 686粒,占当年调查采集鱼卵总数的82.8%,站位出现频率达到75.0%。

表1 2012—2014 年莱州湾鱼卵、仔稚鱼种群组成、数量及鱼卵种类优势度Tab.1 Population composition and quantity of fish eggs and larvae and species dominance of fish eggs in Laizhou Bay from 2012 to 2014

续表1

徐兆礼等[9]在研究东黄海浮游动物优势种,将优势度Y≥0.02 时的浮游动物确定为优势种。本文按照此标准进行分析,得出2012—2014 年调查海域鱼卵的优势种共有6 种(属),依次为鳀、斑鰶、蓝点马鲛、属、蛇鲻属、鲬。这些种类大多数为鲱形目、鲈形目和鲉形目,丰度占到鱼卵总丰度的87.8%。

2.2 2012—2014 年莱州湾鱼卵、仔稚鱼数量的平面分布

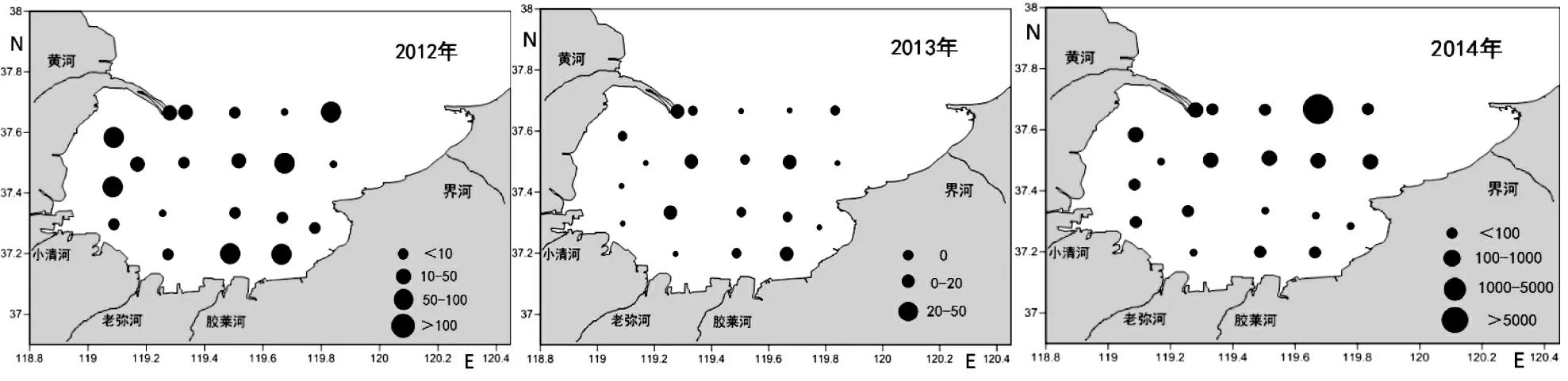

由图2 可以看出,鱼卵、仔稚鱼平面分布极不均匀,沿岸海域数量大于远海。其中,黄河、小清河和胶莱河河口附近数量较多,莱州湾湾口海域数量较大,中部海域数量较少。

图2 2012—2014 年莱州湾鱼卵、仔稚鱼数量的平面分布Fig.2 Horizontal distribution of fish eggs and larvae in Laizhou Bay from 2012 to 2014

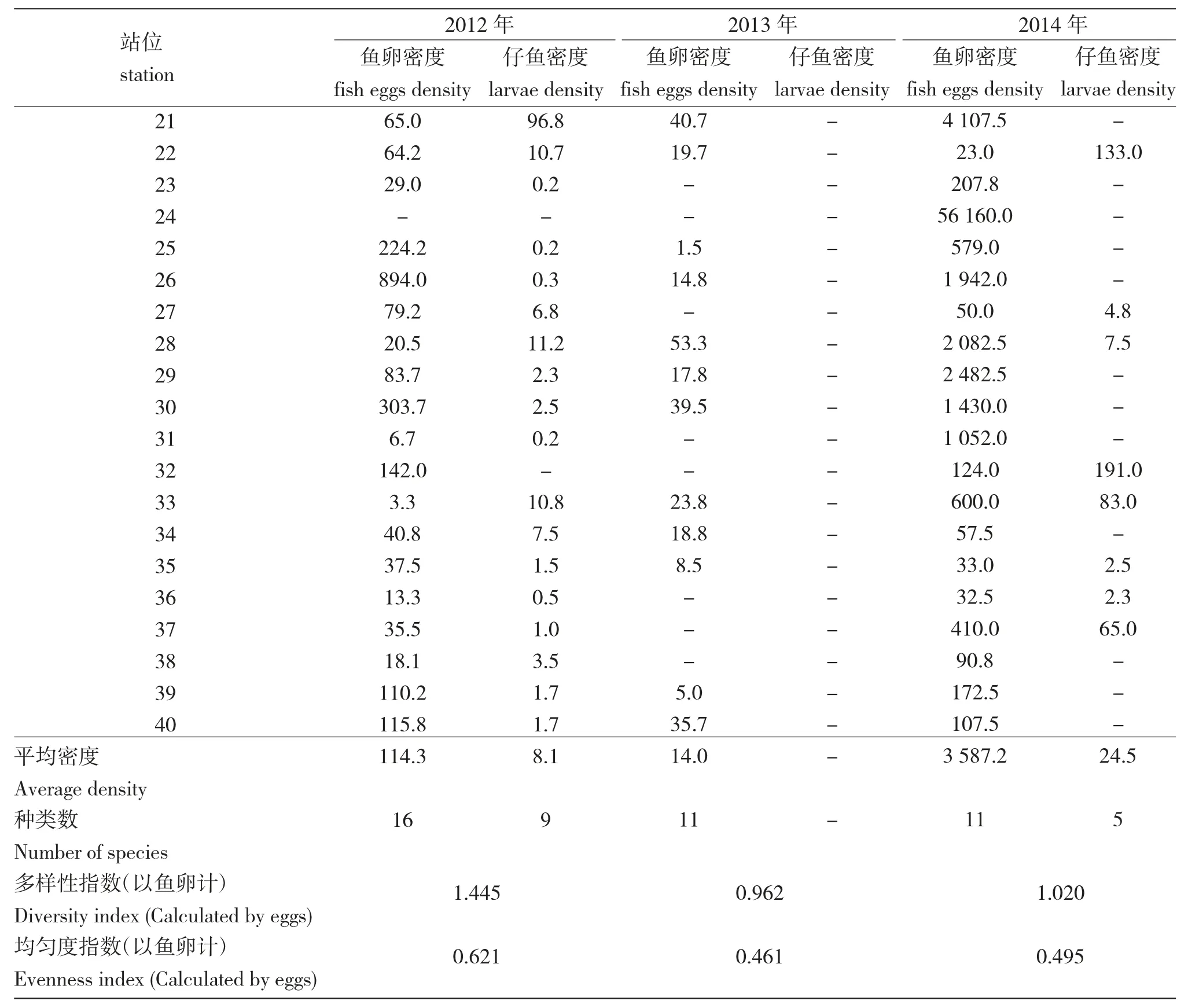

2012 年,黄河入海口26 站位采集到鱼卵、仔稚鱼数量最大,达894.7 粒(尾)/100 m3,黄河口附近22、21、27、32 站位数量也都在50 粒(尾)/100 m3以上,区域整体丰度较高;胶莱河河口附近39、40 站位数量均在100 粒(尾)/100 m3以上;莱州湾东北湾口附近25、30 站位数量在200 粒(尾)/100 m3以上,整体丰度较高;小清河、老弥河及近岸远海区域数量在50 粒(尾)/100 m3以下,丰度较低。2013 年,鱼卵、仔稚鱼数量整体丰度不高,除黄河口附近28 站达到53.3 粒(尾)/100 m3,其余各站数量都在50 粒(尾)/100 m3以下。此次航次没有采集到仔稚鱼样品,水平分布上以黄河口、胶莱河河口、莱州湾东北湾口为鱼卵数量较大区域。2014 年,莱州湾鱼卵、仔稚鱼监测站整体丰度较高,数量在34.8~56 160.0 粒(尾)/100 m3,其中24 站位高达56 160.0 粒(尾)/100 m3,位于莱州湾湾口区域,莱州湾湾口、黄河口、胶莱河河口、小清河口为鱼卵、仔稚鱼数量较大区域,数量均在100 粒(尾)/100 m3以上,老弥河及近岸远海区域鱼卵、仔稚鱼数量较少。

2.3 鱼卵、仔稚鱼数量与主要环境因子相关关系

表2 2012—2014 年莱州湾鱼卵、仔稚鱼数量的平面分布及生态学特征Tab.2 Horizontal distribution and ecological characteristics of fish eggs and larvae in Laizhou Bay from 2012 to 2014

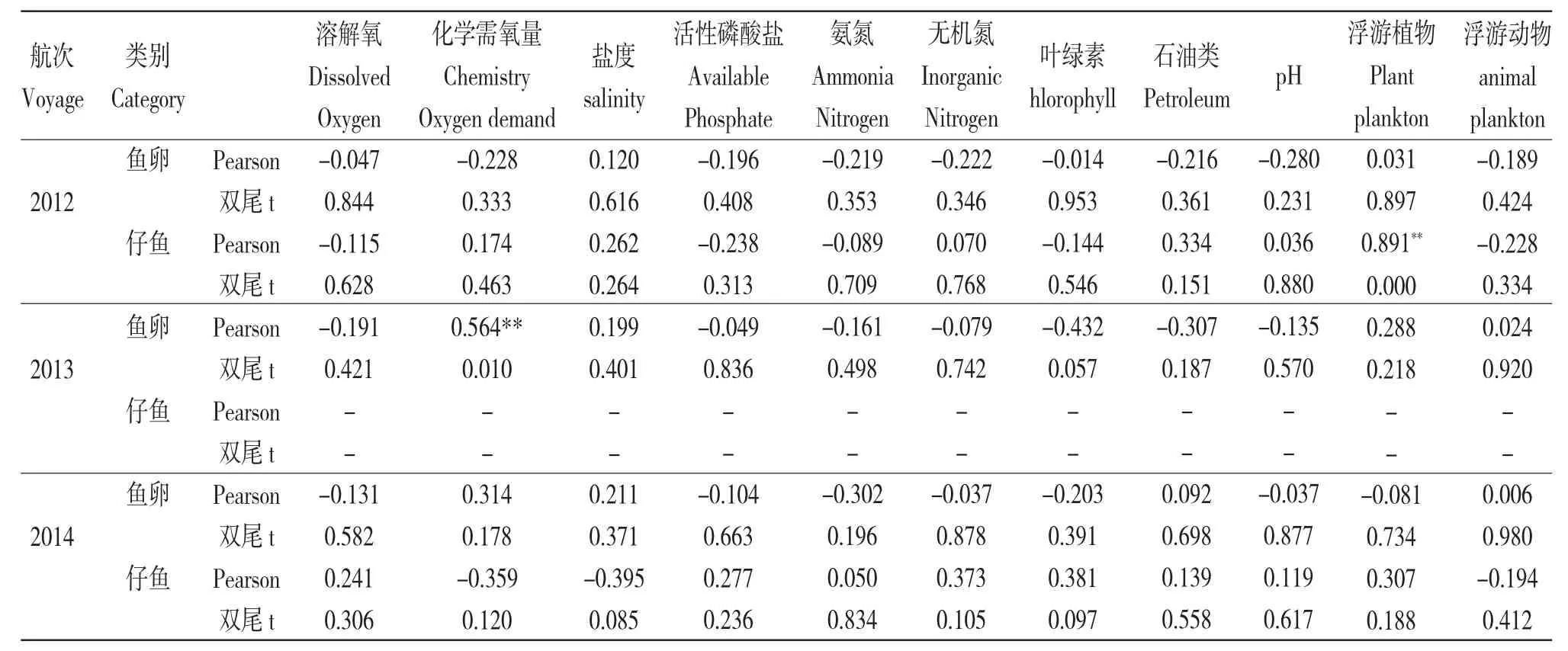

用SPSS 软件分析了莱州湾调查海域的鱼卵、仔稚鱼数量同水温、pH、盐度、溶氧、营养盐、浮游生物数量等各主要生境要素的相关关系(表3)。由表3 可知:2012 年仔稚鱼数量与浮游植物含量呈明显正相关(r=0.891,P<0.01),2013 年鱼卵数量与化学需氧量呈明显正相关(r=0.564,P<0.01)。由于调查区域所采集的鱼卵、仔稚鱼种类多数为广盐性的种类,盐度的变化对仔稚鱼影响不敏感(P>0.05)。2012年莱州湾区域渔产量及浮游植物对比2011/2013年,浮游植物2012 年平均密度达到20.9×104个/m3,2009 年5 月平均密度为8.05×104个/m3[11],2011 年5 月平均密度为19.6×104个/m[3][山东省海洋环境监测数据库资料],2013 年5 月平均密度仅达到1.5×104个/m3。2012 年调查区域采集的仔稚鱼中优势种主要为斑鰶,达741 尾,占77.5%。斑鰶是暖水性鱼类,主要栖息在内湾浅海区,是我国沿海常见的小型经济鱼种,主要以浮游植物为食,也食浮游动物和底栖生物[12],幼鱼期摄取小粒径的硅藻、甲藻等为[13]。2012 年化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度,常作为有机物相对含量的综合指标,而化学耗氧有机物是引起海水富营养化的重要因子,可为海洋浮游植物生长提供碳源,促进浮游植物生长[14]。大量文献资料表明,鱼卵、仔稚鱼的分布不仅与浮游动物、浮游植物等饵源类生物单位水体的数量有关,也与水温、pH、盐度、溶氧、营养盐等环境因素以及潮汐、洋流等物理海洋要素有相关性,但由于海水环境的复杂性、流通性及相关物理海洋数据的缺乏,还无法明确分析两者的确切内在联系。

表3 2012—2014 年莱州湾海域鱼卵、仔稚鱼数量与各环境因素的积矩Pearson 相关关系Tab.3 Pearson correlation between the density of fish eggs and larvae in Laizhou Bay waters and environmental factors from 2012 to 2014

3 讨论

3.1 生物种群及数量的变化

与2008 年同期调查数据相比[15],莱州湾海域5月鱼卵、仔稚鱼种类从2012 年的21 种下降到2013年的11 种和2014 年的12 种;与2008 年鱼卵、仔稚鱼种类的25 种相比总体呈下降趋势,优势种也由以斑鰶和凤鲫为主变为以鳀、斑鰶为主。2012—2014 年,莱州湾鱼卵、仔稚鱼以鳀、斑鰶等暖水中上层以浮游生物为食的小型鱼类为主,鲬、蛇鲻等杂食性鱼类次之,这与莱州湾海域渔业资源结构正在向经济价值低、个体小、营养层次低的小型中上层鱼类类群演替的变化趋势相吻合[16],浮游食物链渔业资源已取代底栖食物链渔业资源成为最主要的渔业资源;碎屑食物链渔业资源生物量百分比呈上升趋势,近年来已成为继浮游食物链渔业资源的第二大类渔业资源[17]。过度捕捞以及人为对海洋生态环境的改变是导致鱼卵、仔稚鱼种类及生态习性发生变化的重要原因[18]。

3.2 环境因子对鱼卵、仔稚鱼资源的影响

鱼卵和仔稚鱼基本上营随波逐流的漂流生活方式,因此,鱼卵和仔稚鱼的分布与海流、潮汐以及水温和盐度分布等物理海洋学要素的关系密切[19];河流冲淡水最直接影响近岸盐度时空分布。盐度和温度是影响鱼卵新陈代谢的主要因素,其变动直接影响仔稚鱼的生产和形态发育,近海低盐水系对鱼卵的繁殖与孵化有重要影响[20-24]。本研究中春、夏季鱼卵、仔稚鱼优势种分布与表层盐度均无显著相关性,这说明鱼卵、仔稚鱼的分布可能受到海流等其他因素的影响。对照历史调查数据及近期研究数据,显示渔业资源对产卵场温盐适应范围在扩大:产卵场受污染、围填等破坏和长期捕捞扰动,很多种类被迫由原来的最适产卵场扩展到周边区域产卵,同时,优良产卵场的衰减,产卵密集区的范围有逐渐缩小趋势[18]。

与20 世纪90 年代相比,莱州湾产卵密集区萎缩为莱州湾西南部和莱州湾东北部两个产卵密集区[25]。鱼卵、仔稚鱼自主游泳能力弱,海流对其分布的影响较为显著[26]。黄河口北部的鱼卵、仔稚鱼受逆时针环流系统的影响,在余流尾部形成高密度中心;黄河口南部区域鱼卵、仔稚鱼在靠近莱州湾一侧聚集,可能受该区域逆时针环流系统的影响[27]。

仔稚鱼具备了主动追索食饵的习性,其分布除了与物理海洋学要素密切相关外,也与浮游生物分布有一定关系[28]。河流携带大量营养盐入海,为海洋生物繁育提供了丰富营养物质,孕育了较高的初级生产力,为海洋生物幼体的生长发育提供了丰足的食物。许多鱼类幼体阶段生活在该生态系统中,使河口海域成为大量海洋鱼类重要的产卵场、育幼场,孕育着种类不断更替的鱼类资源[29]。黄河实施调水调沙管理措施后,增加了黄河入海水量和3~6月营养盐的入海通量,为浮游植物的生长繁殖提供了丰富的营养物质,黄河口附近的鱼卵和仔鱼数量也逐年增加,河口及近海区域生物群落结构略有改善[3]。小清河流域的治理,使河口区域海洋生态环境好转,污染状况有所缓解[30]。水质的改善提高了小清河口临近海域初级生产力,对恢复鱼类产卵场起到重要作用[31]。