稻麦轮作下连续秸秆还田对作物产量及土壤肥力的影响

王红梅,顾建芹,相家英,沈天菊,屠莉宏,江健*

(1.上海市奉贤区奉城镇农业农村服务中心,上海 201411;2.上海市奉贤区农业技术推广中心,上海 201499;3.上海市奉贤区庄行镇农业农村服务中心,上海 201415;4.上海市奉贤区农民科技教育培训中心,上海 201499)

近年来,作物收获后将秸秆直接还田是一项有效的生态农业措施[1],是秸秆肥料化利用中最经济有效的方式。奉贤区是粮食作物种植大区,水稻播种面积约为1.02万hm2,所产生的秸秆资源总量超过9.72万t,约占农作物秸秆总量80%以上。在稻麦轮作模式下,随着粮食单产水平的提高,稻麦两季作物秸秆的产量大幅增加,而作物光合作用的产物有一半以上存于秸秆内,其含有大量的有机物质、氮、磷、钾和各种微量元素等,是重要的有机肥资源。按照水稻秸秆含氮0.91%、磷0.13%、钾1.89%[2]估算,奉贤区水稻秸秆含氮约884 t、磷126 t和钾1 827 t。若将这部分秸秆全部还田,既能减少大量化肥投入,解决秸秆随意丢弃或焚烧带来的环境污染和危害问题,促进农业废弃物资源的循环利用,同时秸秆回归农田,改善耕作层土壤微生物群落的分布和活性,积极参与有机碳分解和循环利用,提升土壤理化性状,培肥地力,提高土壤养分和有机质含量,对农业可持续发展和提升土壤肥力有良好效应。因此,研究秸秆还田对稻麦产量和土壤养分的作用是评价秸秆还田效应的主要指标。

目前,关于秸秆还田对作物产量及其构成[3-5]、秸秆腐解特性[6-7]、土壤肥力质量[8-9]、土壤与重金属含量[10-11]、微生物与酶活性[12-13]的影响等方面研究较多。这些研究基本明确了秸秆进入土壤后,在土壤微生物和酶的作用下进行腐熟的过程,释放的大量营养元素被作物吸收利用,以此增加产量,且秸秆入田后对其酶活性和微生物量有积极作用,改变土壤性质,提升肥力。但这些研究大多集中于短期内秸秆还田对土壤环境及作物产量的影响,而在长江下游稻麦轮作条件下,连续秸秆还田和秸秆还田量(全量和半量)对作物产量和土壤肥力的影响研究较少。因此,本文通过连续5 a稻麦秸秆不同还田量定位试验,研究了奉贤地区稻麦轮作条件下秸秆还田对当地稻麦两季作物产量及其构成、土壤肥力的影响,探索适宜当地粮食生产和生态条件的秸秆还田量,为该区农业生产中作物秸秆合理还田和科学施肥、提升土壤肥力和质量及保护生态环境提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

试验于2010年末至2015年在奉贤区庄行镇长堤村进行,地理坐标121°24.1′E,30°54.9′N,连续10季秸秆还田定位试验。该地区气候类型属于亚热带季风气候,四季分明,光照充足,雨热同期,降雨较多,年降水量1 193.6 mm,年降雨天数146 d,年均气温17.2 ℃,年日照1 821.9 h,年无霜期242 d。主要种植制度为一年两熟制的稻麦轮作模式。土壤类型是湖河相交互沉积母质为主的青黄土,肥力中等,质地中壤,地面高程3.5~4.0 m。还田初期土壤理化性状pH 7.43、有机质14.4 g·kg-1、全氮1.08 g·kg-1、全磷0.67 g·kg-1、全钾21.3 g·kg-1、有效磷14.3 mg·kg-1、速效钾115 mg·kg-1、容重1.23 g·cm-3。

1.2 处理设计

每年小麦季和水稻季均设置3个处理,分别为秸秆不还田(CK)、秸秆半量还田和秸秆全量还田,其中秸秆半量(全量)还田指小麦、水稻收获后一半(全部)秸秆经粉碎为约10 cm长度均匀撒施试验田内,旋耕灭茬还田,深度5~20 cm,对裸露在外的秸秆人工翻入土层中,使秸秆均匀腐解。麦季、稻季连续交替进行秸秆还田试验,每季的还田秸秆为前茬作物的收获秸秆。为便于机械化操作,采用大区试验,田块面积0.13 hm2。本试验中水稻供试品种为花优14,土壤施入N∶P2O5∶K2O肥料比例为1∶0.2∶0.25,纯氮总用量300 kg·hm-2。小麦品种为扬麦16和扬麦11,土壤施入N∶P2O5∶K2O肥料比例为1∶0.6∶0.6,纯氮总用量225 kg·hm-2。病虫草防治及其他栽培措施与当地常规田间管理相同。

1.3 采样和测定

土样采集:每年水稻收割后、小麦播种与施肥前,采用“S”形法定点采集0~20 cm耕作层土壤样品,用四分法取出足够的样品,室内风干过筛后测试土壤有机质、全氮、有效磷等养分,用环刀法测定各处理的耕作层土壤容重[14]。作物产量及构成因素测定:小麦、水稻成熟期,每处理取代表性的样品测定有效穗、实粒数、千粒重等产量性状,实打实收小区产量,按照标准含水量折算作物的单位产量。试验所有数据均用Excel软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 对作物产量及其构成因子的影响

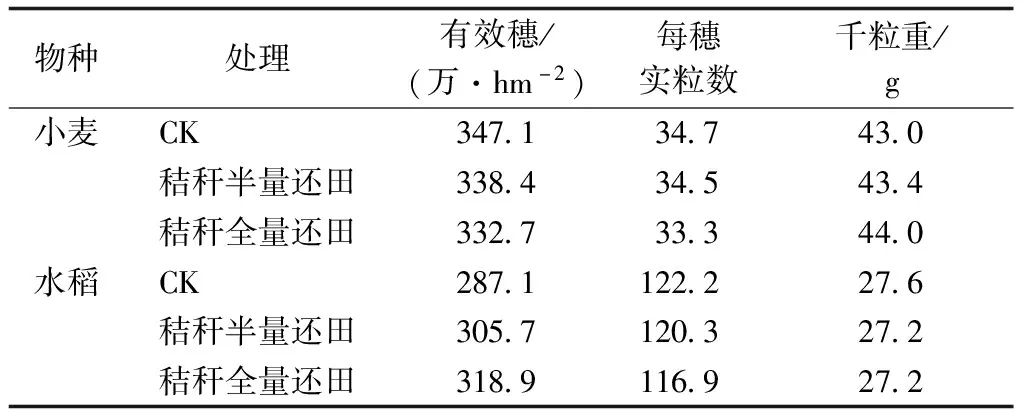

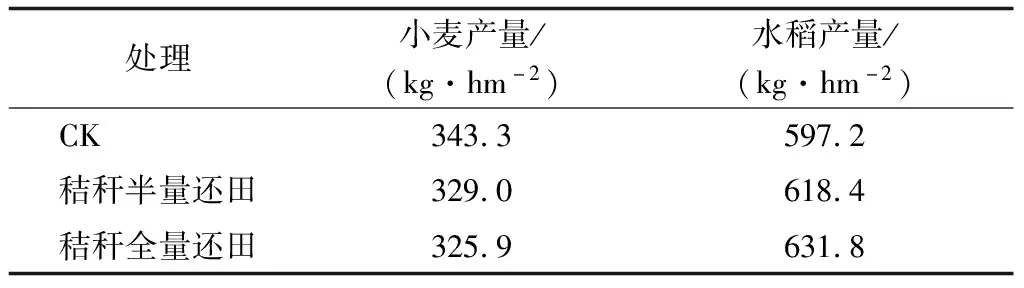

2.1.1 产量构成因子

由图1、表1可知,在2011—2015年连续秸秆还田定位试验中,不同秸秆还田量处理对小麦和水稻的产量构成因子有相反的作用。与秸秆不还田(CK)相比,小麦季秸秆全量还田处理的有效穗为连续5 a最低,平均值为322.7万穗·hm-2,5 a中平均减少9.1%,千粒重则在5 a中逐渐增加,平均值为44 g,平均增重2.3%。而水稻的产量构成因子表现与小麦有差异,除2011年水稻季秸秆全量还田处理的有效穗低于秸秆半量还田处理外,其他年份都较高,5 a平均318.9万穗·hm-2,平均增加11.1%,千粒重总体较低,平均为27.2 g,平均减少1.4%。秸秆半量还田处理的产量构成因子在不同年度间的增减规律不明显。土壤中增加秸秆对粮食作物的每穗实粒数形成带来不利影响,无论是小麦季还是水稻季,实粒数均随着秸秆还田量的增加而逐渐减少;不同作物的有效穗和千粒重在秸秆还田处理上的变化随土壤中秸秆量的增加有不同变化,小麦作物有效穗随着秸秆量的增加而减少,但能增加千粒重,而水稻作物则相反,这也与各处理不同年度间变化相似。

图1 秸秆还田对作物产量构成因子的影响

表1 秸秆还田量对产量结构平均值的影响

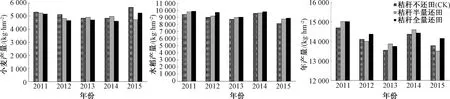

2.1.2 作物产量

由图2可知,连续5 a秸秆定位还田后,秸秆还田处理对水稻产量的影响要小于对小麦产量的影响,且随着还田秸秆量的增加,水稻和小麦产量表现出相反趋势,水稻产量随着还田量增加而提高,小麦则有所减产。5 a中,小麦年度产量除2013、2014年外,其余各年均以CK处理产量最高,为4 834.5~5 662.5 kg·hm-2,而水稻年度产量都依次为秸秆全量还田>秸秆半量还田>CK,以全量还田处理年度产量最高,为8 920.5~9 868.5 kg·hm-2。周年产量是当年收获的小麦季产量和水稻季产量的总和,其中秸秆全量还田处理产量总体较高,这与水稻季年度产量表现较一致。水稻和小麦的年度产量差别可能是不同秸秆种类和水旱模式对其的影响。从连续5 a的各处理年均产量变化来看(表2),小麦季和水稻季年均产量差异表现更加明显,相比CK,小麦季秸秆半量还田处理和秸秆全量还田处理分别减产4.2%、5.1%,年均产量随秸秆还田量的增加而降低;而水稻季年均产量和周年平均产量却表现出增加趋势,秸秆半量还田处理和秸秆全量还田处理比CK分别增加3.6%、5.8%和0.7%、1.8%。

图2 秸秆还田对稻麦年度产量的影响

表2 秸秆还田量对作物年均产量的影响

2.2 对农田土壤养分的影响

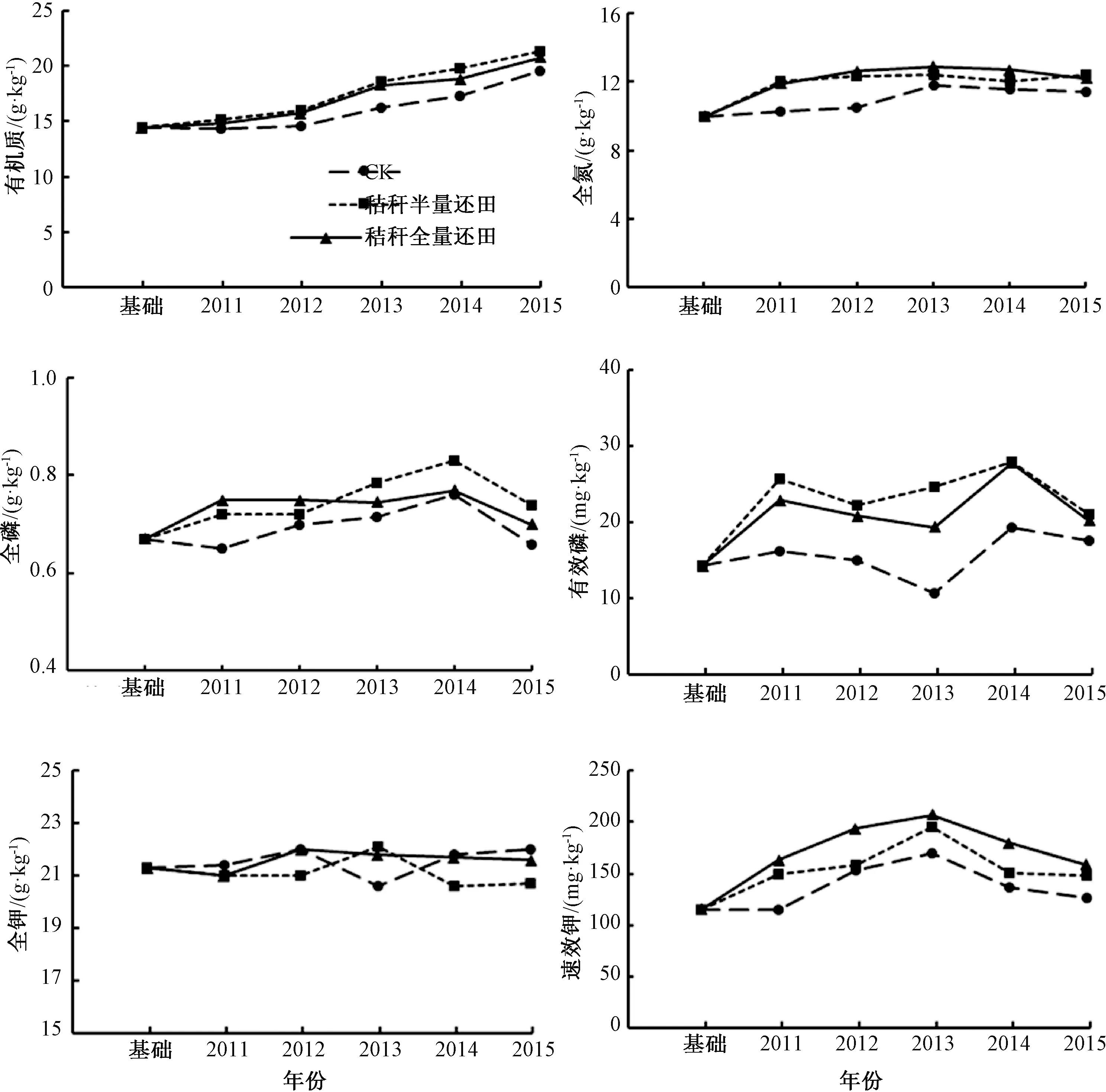

稻麦秸秆连续5 a还田后,除全钾含量的年际间变化不明显外,秸秆还田处理对土壤中的有机质、全氮、全磷、有效磷、速效钾等主要养分积累有一定提高作用,各处理随时间变化而略有不同(图3)。在水旱轮作连续秸秆还田条件下,秸秆还田能较好地提高耕作层有机质含量,半量还田和全量还田处理的有机质含量增长速度较快,连续5 a高于CK,表现为半量>全量>CK。连续还田后,半量还田处理和全量还田处理的土壤有机质含量比CK分别提高1.7、1.2 g·kg-1,比还田初期提高6.9、6.4 g·kg-1,年际间平均增幅8.2%、7.8%。土壤中的全氮含量在年际间变化较为平缓,还田3 a后达到高峰,随后全氮含量略有降低,但秸秆半量和全量还田处理的全氮连续多年高于CK,与土壤有机质含量变化较一致,可见连续秸秆还田处理可同时提高土壤有机质和全氮含量。

图3 秸秆还田对土壤养分的影响

全磷和有效磷年际含量变化规律总体波动较大,但两者波动状态较为相似,经两者相关性检测,r=0.666 04,为极显著相关。同时秸秆半量还田和全量还田处理的全磷和有效磷含量都要高于CK,5 a平均含量为半量>全量>CK。磷素多为表层富集,土壤中磷素循环具有较大的复杂性和差异性,增加秸秆还田促进磷素向有效形态转化,提高土壤中有效磷和全磷含量,增加磷素利用率[15-16]。而土壤中的速效钾出现明显的抛物线趋势,还田3 a处于最高值,此时秸秆全量、半量处理较CK增加14.7%和21.8%,且处理间年际变化较为明显,全量>半量>CK,可见秸秆进入土壤后钾素分解释放速度较快且逐步形成稳定供应趋势。

2.3 对农田土壤容重的影响

稻麦秸秆直接还田对土壤物理性状有明显改善作用,土壤耕层0~20 cm随着秸秆还田数量的增加,土壤通气性增加,土质疏松度递增,容重降低速度较快(图4)。土壤容重是土壤肥力的一个重要物理指标,与土壤孔隙度、结构状况以及腐殖质含量的高低有密切关系[17-19]。容重降低有利于改善土壤质地,促进稻麦根系的生长,提高后期产量。秸秆连续5 a还田后,半量还田和全量还田处理的容重降低速度较快,比CK降低12.8%和13.8%,比还田初期降低22.8%、23.6%,且全量还田处理的降低幅度大于半量还田处理。连续秸秆还田能更快更好地降低土壤容重,改善土壤结构。

图4 秸秆还田对土壤容重的影响

3 讨论

土壤有机质是土壤质量和肥力高低的重要标准[20],连续秸秆还田下耕作层的有机质含量增加最为明显。本研究中,半量和全量还田5 a后,耕层有机质较对照增加8.7%和5.6%,随着还田年限增加而效果更大;连续秸秆还田还能提高土壤氮磷钾养分含量,除土壤全钾含量在不同处理间变化不明显外,全氮、全磷、有效磷、速效钾等养分含量随年限增加均有不同程度的增加,但变化趋势与有机质略有不同,其中土壤速效钾含量的提高尤为显著。随着秸秆连续还田年限延长,有机质和养分不断积累,土壤肥力将高于不还田处理,主要是因为稻麦秸秆还田可腐解释放出丰富的有机碳和氮磷钾养分,为土壤直接输入新鲜的生物碳、氮源,直接补偿土壤有机质,加速积累养分含量,这与一些研究结果相符[21-24]。但本研究发现,不同秸秆还田量对土壤有机质和养分的影响并非以还田量越多越好,秸秆半量还田处理对土壤有机质、全磷及有效磷含量作用最好,秸秆全量还田处理次之。这是因为秸秆腐解速度很大程度上受到土壤C/N影响,秸秆还田过高会导致土壤碳源提高,而土壤没有充分氮素供微生物繁殖生长,使微生物的数量和活性大幅降低,进而抑制秸秆分解,不利于秸秆养分向土层中释放和循环,而秸秆半量还田为微生物提供了适宜的C/N环境,加快秸秆腐解并释放出更多的有机碳和有效养分[25-26]。

土壤容重是土壤水、肥、气、热协调的指标,简单来说是土壤的松紧程度,其大小可改变土壤水分入渗规律和养分运移特征,与作物的正常生长发育紧密相关。当土壤容重在0.8~1.2 g·cm-3变化时,随土壤容重增加,土壤孔隙度减少,入渗能力减弱,径流系数增大,蓄肥蓄水能力减弱[27-29]。本研究通过连续5 a秸秆还田后,秸秆还田处理的土壤容重从还田初期的1.23 g·cm-3分别降低至0.95 g·cm-3和0.94 g·cm-3,足以让土壤疏松,孔隙度增加,增强土层的保水保肥能力,促进作物根系生长,提高产量。稻田耕层土壤容重一般在1~1.2 g·cm-3最为理想,且稻田在长期翻耕、旋耕方式下,显著降低0~10 g·cm-3土壤容重[30]。故无论秸秆还田还是不还田处理,稻田容重都会随着年限增加而降低,但研究结果发现秸秆半量和全量还田5 a后的容重已低于1 g·cm-3,此时的土体为不稳定土体结构,反而会影响土壤供氮能力和作物根系活性,不利于作物生长发育[31]。故在后续秸秆还田定位试验中,可适当增加土壤团聚体、持水量、总孔隙度、氧化还原电位、酶活性等物理指标的测定,以便更客观地判断连续稻麦秸秆还田对研究区耕层土壤质量的影响。

适量的稻麦秸秆还田在促进土壤有机质积累和养分含量提高的同时,能有效促进稻麦两季作物生长,提高作物周年产量,且随着秸秆还田年限和还田量的增加而日趋明显,这与一些研究结果相似[25,32-33]。但两季作物的产量在秸秆还田量上表现有所不同,小麦产量随秸秆还田量的增加而减少,水稻产量则相反,呈增加趋势。可能是因为不同作物秸秆还田对养分响应有差异[26,34-37],小麦秸秆还田正处于夏季高温和淹水条件下,微生物活性增强,有利于小麦秸秆的腐解和养分释放,促进水稻增产;相比小麦秸秆产量,水稻秸秆产出率较多,且还田时间处于冬季,气温低且干旱,水稻秸秆腐解速度减弱,过量的水稻秸秆还田不利于小麦出苗和有效穗形成,从而使小麦减产。有研究认为,稻麦轮作下,以50%或75%秸秆还田量为宜[38],但在上海郊区实行50%、75%秸秆直接还田势必会增加一定的劳动强度和成本,不符合当地的操作习惯[39],建议在奉贤地区继续实行秸秆全量还田措施,降低劳动强度,但可以在秸秆全量还田过程中减少小麦季播种面积,调整种植结构,以期达到更好的培肥增产效应。

4 小结

秸秆还田有助于土壤肥力的整体提高。通过5 a秸秆半量还田和全量还田,土壤有机质、全氮、全磷、有效磷、速效钾均表现出不同程度的增加,5 a平均值分别为18.2 g·kg-1、17.7 g·kg-1,12.22 g·kg-1、12.46 g·kg-1,0.76 g·kg-1、0.74 g·kg-1,24.3 mg·kg-1、22.2 mg·kg-1,160.2 mg·kg-1、180.6 mg·kg-1;秸秆半量还田处理在土壤有机质、磷素增加作用上高于秸秆全量还田。逐年秸秆还田变化趋势结果显示,土壤有机质持续提升,土壤全氮含量保持在稳定水平,全磷和有效磷上升,两者变化规律较相似,速效钾增长速度较快,在还田3 a出现峰值后有所下降,但仍保持较高水平。秸秆还田可改善土壤通透性,降低土壤容重。稻麦轮作条件下,土壤容重随还田年限增加而逐渐降低,半量还田和全量还田处理的容重降低速度较快,分别较不还田处理降低了0.14和0.15 g·cm-3。土壤肥力的提高和物理性状的改善,影响着小麦和水稻的生长和最终产量的形成。秸秆还田对稻麦两季作物的产量构成和实际产量有明显不同,小麦有效穗随着秸秆量的增加而减少,千粒重增加,产量表现为减产,而水稻作物则相反,表现为有效穗增加、千粒重减少和增产的趋势。