中国农村人群膳食多酚与高血压的相关性分析*

郭天宇,林雪纯,吴联萱,王 红,应晨江,左学志

1华中科技大学同济医学院公共卫生学院营养与食品卫生学系,武汉 430030

2武汉食品化妆品检验所,武汉 430012

3华中科技大学同济医学院附属同济医院临床营养科,武汉 430030

高血压(hypertension)是心血管疾病最主要的危险因素,也是全球死亡相关危险因素首位[1]。2018年中国高血压调查(China Hypertension Survey)显示,我国成年人高血压患病粗率为27.9%,合患病人数约2.44亿人,且患病率呈逐年上升趋势[2]。我国有近7亿农村人口,其高血压患病率已经追赶上城市水平,并以更快的增速上升。而且,由于经济和文化水平等原因,农村人群的高血压知晓率、治疗率和控制率显著低于城市居民[2]。因此,对高血压尤其是对农村地区人群高血压的控制应予以重视。目前,高血压的防治侧重于改变生活方式协同药物治疗[3],而增加人群对于水果蔬菜等植物性食物的摄入是膳食干预的重点[4]。

多酚类化合物是广泛存在于水果、蔬菜、坚果、茶、咖啡等植物性食物中的生物活性成分,是植物在生长发育过程中所产生且广泛存在于植物体内的次级代谢产物[5]。根据其化学结构,可将多酚类化合物分为:黄酮类(flavonoids)、酚酸类(phenolic acids)、二苯乙烯类(stilbenes)和木质素类(lignans)四大类[6]。实验室和临床研究的结果表明,多酚类化合物可以通过促进血管舒张、抑制血小板聚集、降低血管氧化应激等多种方式改善血管平滑肌功能并调节血压[7-11]。此外,来自多个国家和地区不同人群的流行病学研究显示,膳食多酚摄入水平与血压值存在负相关关系,较高水平的多酚摄入有降低高血压患病风险的潜能[12-14]。然而近年来,我国城镇居民动物性食物摄入量趋于稳定,而农村居民的植物性食物摄入量逐渐减少[15],正在经历一个快速向高动物性食物、高脂肪膳食结构转变的时期[16],提示农村人群膳食多酚摄入量可能会进一步降低,不利于高血压的防控。因此,明确农村人群膳食多酚与高血压的关系,对于增强其平衡膳食的意识和慢性疾病的预防有着必要作用。可是目前为止,由于我国多酚化合物数据库尚未建立,在我国人群中还未有膳食总多酚及其亚类与高血压关联的流行病学研究。本研究利用Phenol-Explorer多酚数据库和美国USDA黄酮数据库,基于2011年“中国健康与营养调查”(China Health and Nutrition Study,CHNS)数据,探讨中国农村人群膳食多酚与高血压的关系,为研究膳食多酚的健康效应、高血压防治方法提供理论依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

研究人群来源于中国疾病预防控制中心和美国北卡罗莱纳大学合作开展的一项开放性前瞻性研究调查“中国健康与营养调查”(CHNS)。该研究采用多阶段分层整群随机抽样方法,在人口、地理、经济发展和公共资源特征不同的省份抽取调查样本,于1989~2015年共进行10轮调查。本研究依据变量URBAN(1-city,town or county capital city;0-suburban or rural village)选取2011年CHNS数据库中的农村人口,为方便判定新发高血压,剔除了2011年新增的11(北京)、31(上海)、55(重庆),最终得到含黑龙江、辽宁、山东、河南、江苏、湖北、湖南、贵州、广西九省的农村人群。纳入标准:有完整3 d 24 h膳食数据,血压数据完整者。排除标准:①既往被医生诊断为高血压者;②人口学(年龄、性别、居住地、城乡、学历)、身高、体重、腰围、吸烟和饮酒、血压数据缺失者;③特殊群体(残疾、孕妇、乳母等)和能量摄入异常(男性:<800或>6000 kcal;女性:<600或>4000 kcal)者。

1.2 方法

1.2.1 膳食数据 本研究利用3 d 24 h膳食回顾法收集个人膳食数据,通过家庭称重记账法收集个人食用油及调味品摄入量。将食用油和调味品按24 h膳食回顾法个人能量摄入比例进行分配:首先计算调查期间每天家庭用餐的总人数(家庭成员及客人)、家庭成员用餐的总人数及家庭称重记账法得到的每户日均调味品消费量;利用3 d 24 h膳食回顾法的数据,计算每个家庭成员日均来自非调味品食物的能量摄人量,计算每个家庭成员能量占比;按照能量占比分配每户日均调味品的消费量,得到每人日均调味品消费量;将其与膳食回顾法计算的个人膳食数据相加得到个人膳食数据[17]。依据《中国食物成分表2002》和《中国食物成分表2004》计算每人每日能量及营养素摄入量。

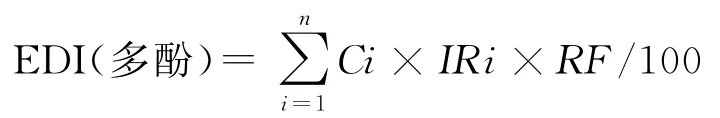

1.2.2 多酚摄入的评估 由于我国尚未建立完善的多酚食物成分数据库,本研究依据国际上普遍应用的USDA黄酮数据库和Phenol-Explorer多酚数据库评估每人每日总多酚(total polyphenols)、黄酮类、酚酸类、木质素类和其他类(包括二苯乙烯类)多酚化合物的摄入量。采用残差法对多酚类化合物摄入水平进行能量校正[18]。总多酚摄入量为黄酮类、酚酸类、木质素和其他类多酚化合物摄入量之和。计算公式为:

其中,EDI:estimated dietary intake,每日估计膳食摄入量(mg/d);IR:intake rate,每日食物摄入量(g/d);C:concentration,生食物中多酚含量(mg/100 g);RF:retention factor,保留因子,即食物在烹饪或加工过程中多酚的转化系数。

不同烹饪方式的RF值如下:烤1.09,生吃1.00,烙0.74,熟食0.74,蒸0.67,煮0.59,炒0.50,炸0.50,其他0.74。其中,食物油的RF取0.55[19]。i为食物种类,n为食物类别总数。

1.2.3 新发高血压诊断标准 本轮调查前未被诊断为高血压,2011年CHNS调查中3次血压测量的收缩压、舒张压取平均值,收缩压≥140 mm Hg和(或)舒张压≥90 mm Hg者将被计入。

1.2.4 其它统计学资料 收集人口学(年龄、性别、居住地、城乡、学历)、身高、体重、腰围、吸烟和饮酒数据。南北方的划分以秦岭淮河线为界,将河南、山东、北京、辽宁、黑龙江归为北方,上海、江苏、湖北、湖南、贵州、广西、重庆归为南方。将学历分成3个层次:初中及以下为低学历;中专、高中为中等学历;大专、大学及以上为高等学历。将问卷中“你吸烟吗?”此项问题选择“吸过”的人定义为“吸烟”;将问卷中问题“2010年你曾喝过啤酒、白酒或别的酒吗?”答案为“没有”的人定义为“不饮酒”,根据答案为“喝过”者喝酒的频率将其分为“1周少于2次”与“几乎每天”。中心性肥胖(central obesity):腰臀比(WHR)=腰围/臀围,男性>0.90,女性>0.85[20]。体质量指数(BMI)=体重(kg)/身高(m2),分为体重不足(<18.5 kg/m2)、正常体重(18.5~kg/m2)、超重(24.0~kg/m2)、肥胖(≥28.0 kg/m2)。体力活动包括职业性体力活动、交通体力活动、闲暇时间体力活动以及家务劳动体力活动,根据代谢当量(metabolic equivalent,MET)的赋值[21],计算研究对象一周体力活动的代谢当量时间(METs-hrs/wk)。

1.3 统计学分析

采用Excel和SPSS 24.0软件对数据进行整理与分析。将研究对象按照总多酚、亚类多酚摄入量的四分位数分布情况分为4组(Q1~Q4)。符合正态分布的计量资料以均数±标准差(±s)表示,多组间均数比较使用单因素方差分析;不符合正态分布者用M(P25~P75)表示,组间比较采用Kruskal-Wallis秩和检验。计数资料以例数(%)表示,组间比较使用Pearsonχ2检验,随总多酚水平的变化趋势采用趋势χ2检验。用二元Logistic回归对高血压与总多酚及其亚类摄入水平进行多因素分析及趋势检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般情况

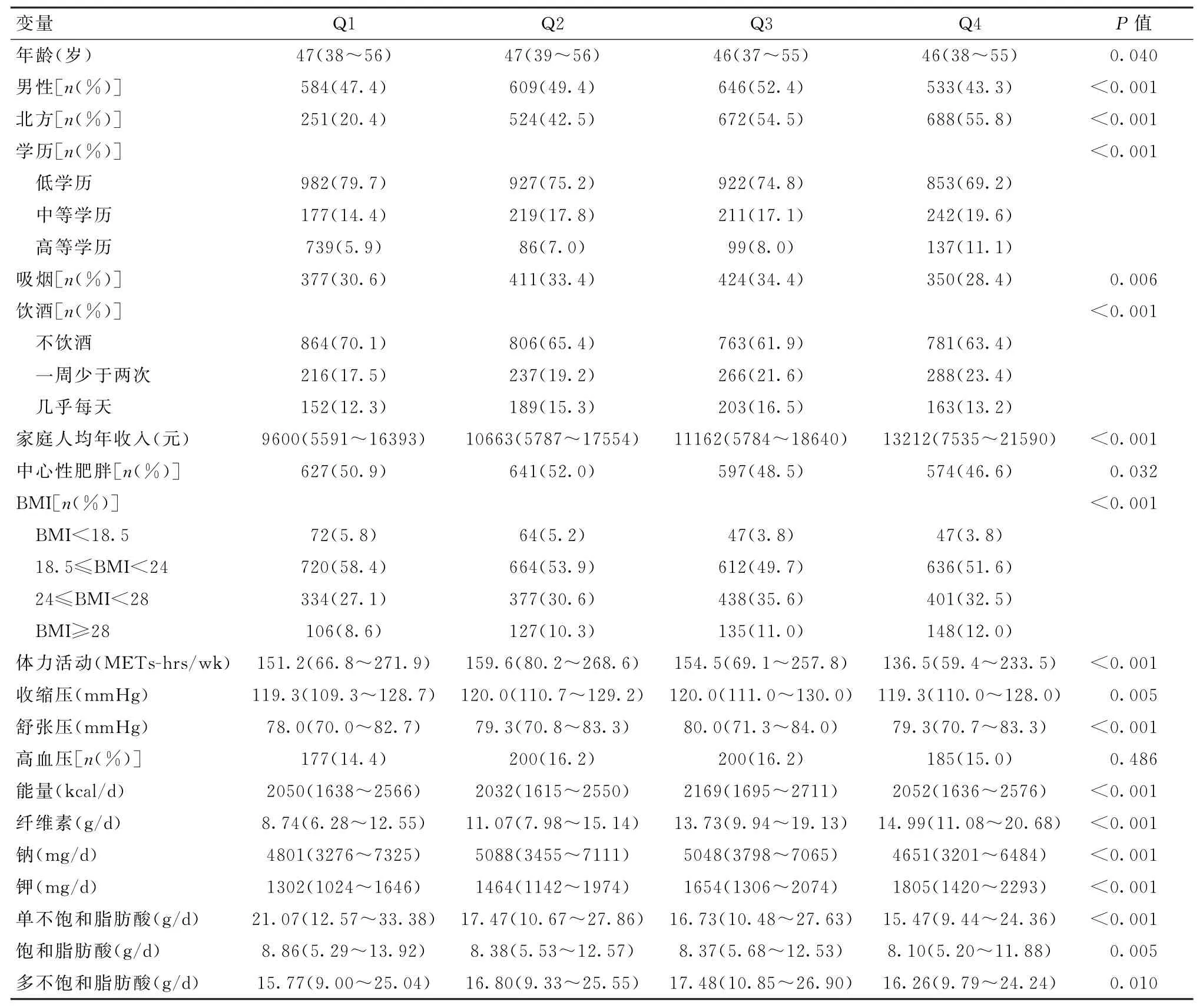

本研究人群共4928人,男性2372人,占比48.13%;新发高血压者762人,占比15.46%;人群总多酚摄入量的平均数和中位数分别为99.3 mg/d和80.8 mg/d。高血压患者的总多酚摄入为81.0(51.8~124.2)mg/d;非高血压人群的总多酚摄入量80.7(49.2~126.4)mg/d。总多酚摄入水平较高人群大多为北方、高学历、高家庭人均年收入者、膳食钾摄入相对较高者和单不饱和脂肪酸摄入相对较低者(均P<0.05),见表1。

表1 不同总多酚摄入水平分组的人群一般资料Table 1 General information in four groups with different levels of total polyphenol intake

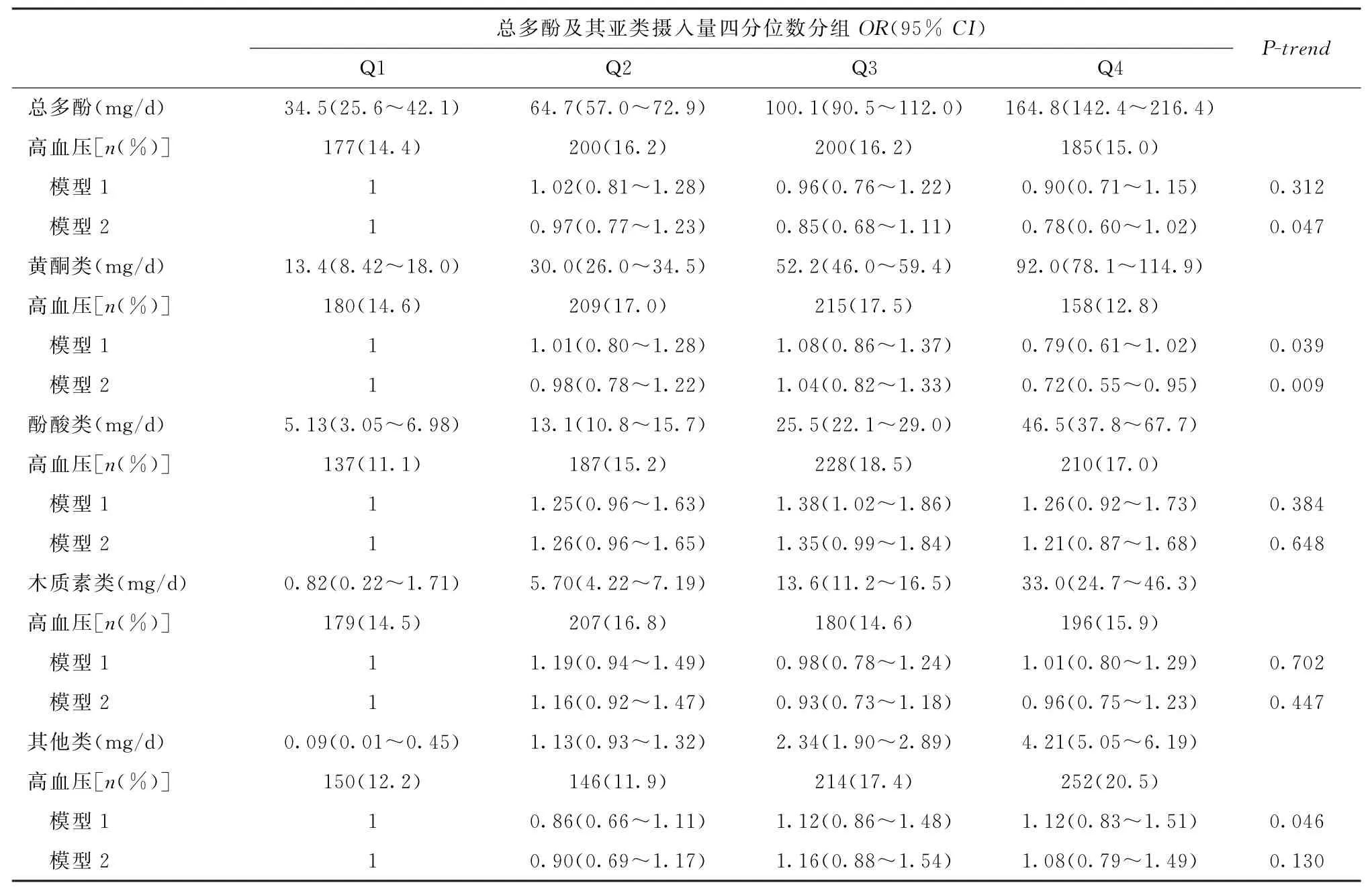

2.2 总多酚及其亚类摄入水平与高血压的相关性分析

将人群按总多酚及其亚类摄入量的四分位数进行分组(Q1~Q4),以高血压为因变量(0=否,1=是),进行Logistic回归分析(表2)。经多因素调整后,相比于最低摄入水平人群(Q1),最高黄酮类多酚摄入水平(Q4)人群的高血压患病风险降低了28%(OR=0.72;95%CI:(0.55~0.95);P-trend=0.009),高水平的黄酮类多酚摄入是高血压的保护因素。但未观察到总多酚、酚酸类、木质素类和其他类多酚摄入水平与高血压患病率存在显著关联。

表2 总多酚及其亚类摄入水平与高血压的多因素Logistic回归分析Table 2 Multivariate Logistic regression analysis of total and subclass polyphenol intake and hypertension

3 讨论

本研究探讨了中国农村人群中,多酚及其亚类摄入水平与高血压患病率之间的关系。结果表明,在中国农村人群中较高水平的黄酮类多酚摄入可以降低高血压的患病风险。

目前为止,只有少量的流行病学研究评估了膳食总多酚与高血压之间的关系。在本研究中,未观察到总多酚与高血压患病率的显著性关联,相似的结果也出现在基于伊朗人群的研究中[22]。此外,在欧洲青少年营养健康生活方式研究(HELENA study)中,也未观察到不同总多酚摄入水平人群间收缩压与舒张压的差异[23]。虽然一项对589名心血管高危老年人的横断面研究显示,尿液总多酚排泄最高四分位数人群与最低四分位数人群相比,患高血压的风险更低[24]。但是,尿液中总多酚的排泄量并不一定反映饮食中多酚的摄入量[25],基因多态性、肠道微生物等多种因素也可能导致多酚在吸收、分布、代谢和排泄方面的个体差异[26-27]。一项基于地中海饮食预防医学研究(PREDIMED study)的文章显示,膳食总多酚最高摄入水平和最低摄入水平的人群相比,心血管疾病风险降低了46%[12]。可是高血压仅是心血管疾病的一种危险因素,多酚可以通过降低促炎细胞因子水平,提高细胞存活和功能[28];并通过调节脂质代谢,从而降低低密度脂蛋白(LDL)氧化和血小板聚集等途径直接发挥保护心血管的功能[6-7]。而且,还未有研究在欧洲以外的人群中发现膳食总多酚可降低高血压或心血管疾病的患病风险。可能的解释是不同人群饮食模式中,多酚摄入的类别和数量存在差异,而在人类摄入的多种多酚中,只有一些多酚化合物和衍生物与内皮功能有生物活性相关[29]。

在本研究人群中,黄酮类多酚是摄入量最高的亚类多酚(>50%)。结果显示,高水平的黄酮类多酚摄入可以降低人群的高血压患病风险,提示摄入更多富含黄酮类多酚的食物(主要是蔬菜、水果、豆类等)对降低血压有益。在对伊朗成年人进行的一项横断面研究中,尽管膳食总多酚摄入量和血压之间没有发现显著的关联,但亚类分析显示,黄酮类多酚摄入量与血压值呈负相关[22]。最新的一项关于黄酮类多酚的meta分析中,综合5项调查研究结果,较高的黄酮类多酚摄入水平与较低的高血压患病风险有显著相关性[30]。上述结果可以通过已有的实验研究解释。黄酮类化合物能作为信号分子,和参与调控途径的细胞受体或蛋白质相互作用,从而影响生理反应或基因表达[31]。黄酮类多酚化合物不仅被证明可以通过抑制血管紧张素转化酶(ACE)舒张血管以降低血压水平[32],还能够抑制还原型辅酶Ⅱ(NADPH)氧化酶,来抑制超氧化物产生与调节血管内皮中的一氧化氮(NO)水平,以改善内皮功能,发挥调节血管舒张的作用[33-35]。

本研究未观察到酚酸类多酚摄入和人群高血压患病率的相关性。同样的,在基于657名欧洲青少年的横断面研究与1265名德黑兰成年人的前瞻性研究中,均没有发现酚酸摄入与高血压的关系[23,36]。国外相关研究显示其酚酸的主要摄入来源为非乙醇性饮料,比如茶和咖啡,这些非乙醇饮料中非多酚类化合物对高血压的作用,如有系统综述显示咖啡因的摄入与血压升高、系统性血管阻力、动脉僵硬有关,并且对健康受试者的内皮功能有不利影响[37]。值得注意的是,谷薯类是我国农村人群酚酸类多酚的摄入主要来源,非乙醇性饮料占比不足1%,这可能与本研究利用的CHNS数据采用3 d 24 h膳食回顾法调查中国居民的饮茶量缺失有关[38]。对于酚酸类多酚摄入与高血压的相关性,仍需结合其他大型队列研究进行探讨。一项在波兰成年人群中进行的研究表明,木质素摄入水平与高血压之间没有关联[39],并且在对这一队列人群的高血压风险进行的前瞻性评估中得到了证实[13],这些研究的结果与本次研究结果一致。我国的一项随机双盲交叉试验显示,年龄相同的73名2型糖尿病患者连续12周每天被给予360 mg木质素补充剂,也未观察到实验组受试前后的收缩压或舒张压有显著性差异[40]。

本研究利用CHNS数据与USDA黄酮数据库和Phenol-Explorer多酚数据库,首次探究了中国人群总多酚及其亚类摄入水平与新发高血压的关系,发现在农村人群中,相对高水平的黄酮类多酚摄入为高血压的保护因素,为膳食多酚降低高血压患病风险、控制心血管疾病等慢性病提供参考依据。但本研究也存在一定的局限性:研究为横断面调查,不能充分证明膳食多酚摄入水平与高血压患病的因果关系;还有一些影响高血压和饮食摄入的因素,如糖尿病、肿瘤、高血压家族史等,未能完整评估而未考虑在内;本研究中的非乙醇性饮料数据存在一定的缺失,所评估的多酚摄入量比实际相对偏低。目前来看,还需要更大规模、长期和全面的流行病学研究,来明确我国人群膳食多酚摄入对高血压及慢性疾病的益处,以提出可预防高血压的每日多酚摄入量的建议。