地市级三级综合医院创伤急救体系探索*

——李龙倜 夏俊琳 王 娜 王梦荷

2017年,全球约124万人口死于道路创伤[1]。创伤每年造成的直接医疗费用达650亿元[2],给社会带来巨大经济负担。规范化的创伤救治是降低严重创伤死亡率和致残率的关键[3]。2018年1月,原国家卫生计生委发布《进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020年)》,提出在地级市和县域内符合条件的医疗机构建立创伤中心[4]。2018年6月,国家卫生健康委员会发布《关于进一步提升创伤救治能力的通知》,要求在设区的市,以区为单位,结合医疗资源布局,依托创伤救治能力较强的三级综合医院建立创伤中心,联合急救中心建立城市创伤救治网络[5]。在此背景下,十堰市太和医院结合实际,成立了创伤医学中心,通过构建地市级三级综合医院创伤急救体系,有效提升了区域内严重创伤患者救治水平。

1 体系构建

1.1 建立创伤医学中心

创伤医学中心由分管副院长担任主任,医务处、护理部、急诊科主任担任副主任,成员涵盖急诊科、骨科、神经外科、普外科、胸心外科、泌尿外科、ICU等临床科室以及影像科、输血科、介入科等平台科室。创伤医学中心在集团内多院区建立上下联动工作机制,严重创伤患者向具有开展三四级手术的总部转运,或将总部具备相应资质的医务人员派至院区协助抢救。总部具体工作模式为:以急诊医学科为院前院内急救平台,相关科室创伤团队成员在伤者到达医院之前先行到达急诊抢救室;伤者送达医院后,团队成员按照“评估-决策-处理-再评估-再决策”原则,迅速判断病情并立即给予生命支持、损伤控制,形成横向协作的多学科诊疗模式,实现由“环节型”向“全程闭环式”创伤救治转变。

1.2 规范救治流程

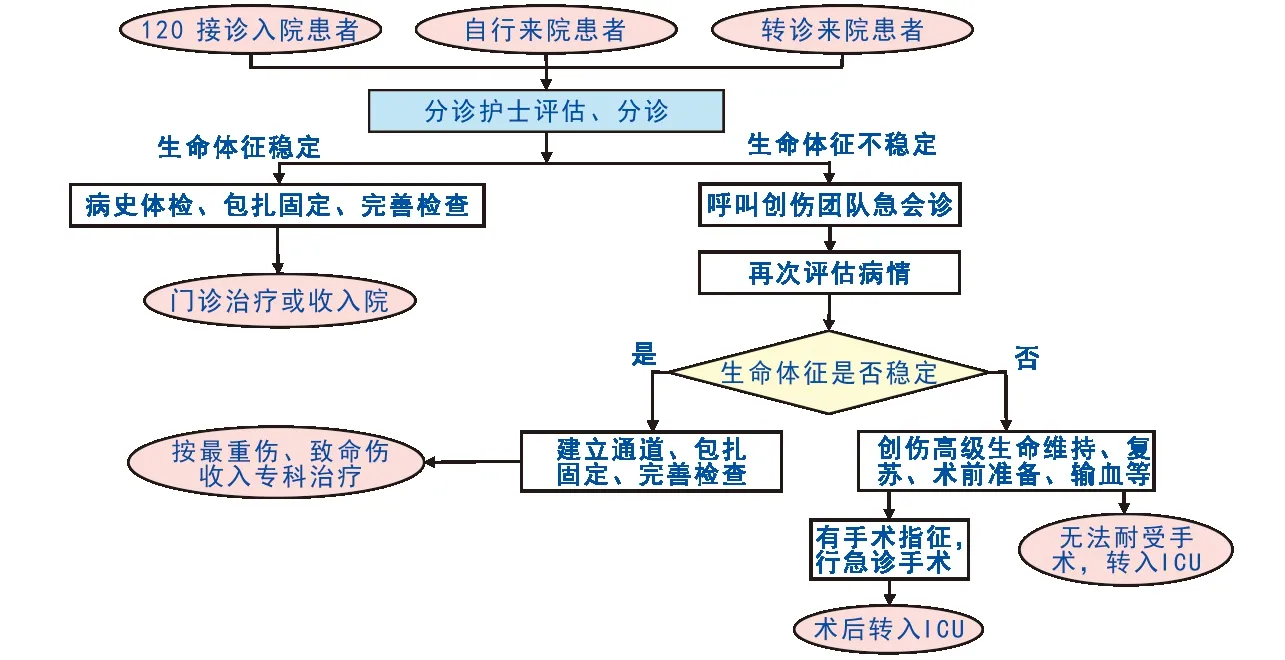

为实现创伤救治水平同质化,该院在结合区域创伤患者临床诊疗数据基础上,借鉴国内外先进救治理念、规范、技术,组织创伤领域专家,制定了创伤患者入院、评估、分诊、救治规范化流程,并对创伤医学中心成员进行培训。急性创伤救治流程见图1。

图1 急性创伤救治流程

1.3 建设创伤网络信息平台

该院引进创伤信息系统,搭建一键报警多人联动急救云平台,确保创伤患者信息的无缝衔接。院前实现“120、分诊台、救护车”三位一体,将急诊出诊报警系统、出诊人员手机、救护车车载急救系统信息同步。120系统发出派车单,通过警报声、短信、云平台同步传送患者信息至值班人员,出诊人员可通过手机、云平台、车载定位系统回应派诊信息,出诊反应时间、到达现场时间、返回医院时间、院前处置时间均有记录,为质量改进提供了依据。院内通过创伤信息系统急救云平台同步传送患者病情信息、检查结果、位置信息,实现全程救治信息共享。院内急救成员接到院前急救预警后,根据患者伤情程度及伤员数量,启动大型、重大型、特大型等相应级别的院内创伤应急流程,按照级别通知相应专科创伤团队成员到急诊科待命,并做好抢救设备准备及药品物资准备。患者到达医院后,创伤救治团队即刻展开一体化诊治,节约抢救时间,提高救治成功率。

1.4 优化急救输血流程

严重创伤患者多出现大血管破裂、失血性休克,严重者甚至危及生命。输血是创伤患者的关键治疗措施。以往通过传统方式申请血制品,程序繁琐,耗费时间长,影响了抢救时效。对此,该院优化了输血流程,将急救输血纳入绿色通道,实施“先输血,后付费”。在急诊门诊电子系统内增加抢救专用输血申请模块,血标本试管粘贴优先急救标识。医生开具抢救输血申请和医嘱,护士采集血标本,打印条码并粘贴急诊输血专用标识,专人送检,专人取血,有效缩短了输血时间。

1.5 畅通绿色通道

该院各科室地理位置相对分散,绿色通道无法畅行。对此,一是在各楼栋设置急诊绿色通道专用电梯,专人运行,保证创伤患者24 h无障碍使用。二是改良绿色通道标识,在原有悬挂绿色生命链标识牌基础上增加绿色袖标,分别佩戴于患者、护送人员上臂。三是制定绿色通道专用检查申请单,添加创伤患者常用检查部位、检查类型等信息,并设计为勾选项,方便医生使用。四是对进入绿色通道的患者实行“二先二后”(先救治处置,后挂号交款;先入院抢救,后交款办手续),所有临床、医技科室及行政后勤部门优先为患者提供快捷服务。

1.6 做好物资准备

1.6.1 建立应急物品准备清单 车载常规备用物品包括担架、除颤监护仪、氧枕、微量泵、吸痰器、血压计、听诊器、轮椅、心电图机、车载呼吸机等,根据专科特点配备专科常用物资;内科物品包括血管活性药物、气管插管用物、中心静脉穿刺包、腔闭式引流瓶等;外科物品包括外固定材料、腔闭式引流瓶、血管活性药物、气管插管用物、中心静脉穿刺包等;妇产科物品包括产包、血管活性药物、气管插管用物、中心静脉穿刺包、腔闭式引流瓶等;儿科物品包括小儿创伤急救出诊箱、血管活性药物、气管插管用物、中心静脉穿刺包、腔闭式引流瓶等。

1.6.2 设计集成式创伤急救箱 创伤急救箱内物品分格放置,在每个格子的四周和底部均贴上标签,便于抢救者快速找到所需物品。同时,急救箱内放置创伤急救专用物品,以节约物品寻找时间。

2 应用效果

从云平台急救系统收集2019年7月-12月、2020年7月-12月数据,采用t检验比较创伤医学中心成立前(n=225)、后(n=231)的出诊与会诊时间,结果显示:

2.1 缩短了出诊、会诊反应时间

创伤医学中心成立后,创伤患者急救反应时间从(17.34±2.48)min缩短至(9.53±2.25)min(P<0.01),院前转运时间从(45.73±3.78)min缩短至(19.74±3.54)min(P<0.01),呼叫会诊时间从(17.52±1.93)min缩短至(4.37±1.21)min(P<0.01),差异均有统计学意义。

2.2 改善了创伤患者诊疗指标

创伤急救体系建立后,创伤患者死亡率从4.00%(9人)下降至0.43%(1人)(P=0.022),急诊绿色通道停留时间从(87.01±10.23)min缩短至(40.71±9.87)min(P<0.01),输血患者申请血制品时间从(95.36±9.19)min缩短至(35.67±8.38)min(P<0.01),差异均有统计学意义。

2.3 提高了患者抢救成功率和满意度

创伤急救体系建立后,患者抢救成功率从95.56%(215人)提高至99.57%(230人)(P=0.013),患者满意度从(92.03±3.26)%提高至(97.11±2.85)%(P<0.01),差异均有统计学意义。

3 讨论

创伤患者具有病情不确定、病情危重等特征,需要在维持患者生命体征的基础上实施诊治[6-7]。已有学者尝试建立多学科协作模式[8]、急诊创伤一体化救治模式[9]等,提高了创伤救治效果。然而,严重创伤救治院前与院内缺乏有效联动一直是难点。随着分级诊疗的不断推进,搭建城市创伤救治网络,建立区域性分级创伤中心,既是国家政策导向,又是临床医务工作者的期待[2]。

在我国,地市级医院是创伤救治的主体力量,近年来其创伤患者救治能力有了明显提高[10]。但由于各地区医疗水平不一,区域性创伤中心建设仍面临诸多困难[11]。该院结合实际,成立创伤医学中心,以多学科、多专业团队为保障,以信息化平台为支撑,以抢救生命为原则,实行优先抢救、优先检查、优先住院以及先救治后交费等[12],有效缩短了派诊时间、急救反应时间、院前转运时间、呼叫会诊时间和急诊绿色通道停留时间,提高了创伤患者救治成功率。

虽然该院创伤急救体系取得了一定成效,但仍存在一定问题,需要持续改进。第一,本研究着力于创伤后疾病救治,对患者及家属早期心理干预有所忽略。在后续工作中,拟将患者和家属的心理筛查和评估纳入创伤急救流程,邀请心理医生对其进行早期心理干预,减轻心理因素影响。第二,在治疗创伤患者过程中,患者的康复需求往往被忽略[13]。严重创伤后期并发症多,恢复周期长,今后将探索建立创伤患者康复管理机制,从而提高患者创伤后生活质量。

综上,地市级三级综合医院创伤急救体系将院前急救、院内急诊有机结合,可为灾难救援中实施远程医疗抢救提供借鉴[14]。