人工鱼礁竖板不同方形孔径对黑鲷幼鱼诱集效果研究

张皓铭,谢笑艳,陈丕茂,袁华荣,冯 雪,佟 飞,刘 雁,成志健,邹剑豪,陈梓聪

1.上海海洋大学 海洋科学学院,上海 201306

2.中国水产科学研究院南海水产研究所/农业农村部南海渔业资源环境科学观测试验站/中国水产科学研究院海洋牧场技术重点实验室/广东省渔业生态环境重点实验室/广东省海洋休闲渔业工程技术研究中心,广东 广州 510300

人工鱼礁是指用于修复和优化海域生态环境,建设海洋水生生物生息场的人工设施 (SC/T 9416—2014)。人工鱼礁投放后营造的环境能产生良好的诱集效应,为鱼类等游泳生物提供适宜的生存和繁殖场所[1-2]。日本从20世纪50年代中期开始制作投放钢筋混凝土人工鱼礁[3];中国从20世纪70年代末开始以人工鱼礁和海洋生物增殖为基础开展海洋牧场建设,并且开始投放包括钢筋混凝土鱼礁在内的人工鱼礁[4-5]。诱集效应是人工鱼礁设计的重要参考因素。Hylkema等[6]报道了3种人工鱼礁型(球形礁型、分层礁型、石堆礁型) 附近鱼类的分布情况;鈴木聡志等[7]通过水槽试验研究了西白令海狭鳕 (Gadus chalcogrammus) 在人工鱼礁附近的聚集情况;更多学者通过水下摄像机、回声测探仪、超声波声学遥测等方式研究了人工鱼礁区鱼类的活动规律[8-12]。国内相关研究多为利用礁体模型探讨人工鱼礁的诱鱼效应,张硕等[13]通过水槽试验研究了人工鱼礁模型 (方形礁和十字礁) 对大泷六线鱼 (Hexagrammos otakii) 和许氏平鲉 (Sebastes schlegelii) 幼鱼的诱集效果;周艳波等[14-17]报道了多种人工鱼礁模型对紫红笛鲷 (Lutjanus argentimaculatus) 幼鱼、黑鲷 (Sparus macrocephalus) 幼鱼、褐菖鲉 (Sebastiscus marmoratus) 和花尾胡椒鲷 (Plectorhinchus cinctus) 的诱集效果;李磊等[18]研究比较了黑鲷、中国花鲈 (Lateolabrax maculatus) 和大黄鱼 (Larimichthys crocea) 在不同人工鱼礁模型 (箱体礁、三角形礁、框架礁) 中的诱集效果。有关人工鱼礁材料与结构的诱集效应报道较少,如刺参(Stichopus japonicus) 在人工鱼礁不同材料 (黏土、水泥和PVC材料)、形状 (正三菱柱形和圆拱形) 和空隙 (有底有缝隙、有底无缝隙和无底无缝隙) 中的诱集情况[19],3种不同圆形口径的鱼礁模型对黑鲷的诱集效果[20],以及人工鱼礁间隙对黑鲷幼鱼聚集效果的影响[21]等。

钢筋混凝土鱼礁是常用的人工鱼礁类型,鱼礁竖板 (侧板、内部间板) 的方形开孔是钢筋混凝土鱼礁设计的主要参数之一,竖板方形孔径大小是影响鱼类诱集效果的重要因素,但尚未见有关人工鱼礁竖板不同方形孔径诱鱼效应的报道。黑鲷隶属于鲈形目、鲷科、鲷属,是中国沿海重要的岩礁性经济鱼类,由于其资源衰退严重,是我国沿海增殖放流和海洋牧场养护利用的主要物种之一[4,22-23]。本研究以人工鱼礁区常见的礁栖鱼类黑鲷幼鱼为研究对象,设计制作不同方形孔径的钢筋混凝土人工鱼礁竖板,探讨了实验水池中人工鱼礁竖板不同方形孔径对黑鲷幼鱼的诱集效果,以期为今后人工鱼礁的优化设计和海洋牧场建设提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 实验生物

实验鱼为中国水产科学研究院南海水产研究所深圳试验基地培育用于增殖放流的黑鲷幼鱼,体长为5.2~8.0 cm (平均6.28 cm),体质量为3.53~14.34 g(平均6.51 g),体高为2.0~3.2 cm (平均2.39 cm)。将500尾实验鱼置于水槽中暂养72 h,暂养期间正常充氧和投喂,每天早晚各投喂1次,之后随机取样进行实验。

1.2 实验装置

实验在中国水产科学研究院南海水产研究所深圳试验基地的室内实验水池中进行。共5个水池,规格为长5.0 m×宽4.0 m×高1.5 m。水池底部采用有色防水胶带分为4个同心圆,半径从小到大分别为50、100、150、200 cm,同心圆之间的外径间距为50 cm,与鱼礁竖板的边长相等。整个实验水池可分为A1、A2、A3、A4、A5共5个区域 (图1-a),A1区域阴影部分为鱼礁竖板放置区域。水池上方安装监控摄像头,底部安装水下摄像头,用于监测实验鱼的分布情况 (图1-b)。实验用水为砂滤海水,实验期间水温为28.0~29.7 ℃,盐度为29.3~32.1,pH为8.05~8.27。

图1 实验水池布局示意图Fig.1 Layout of experimental cement pool

1.3 实验仪器

所用仪器包括E5MP3CX10型水下彩色摄像头、手提电脑、高清海康威视红外监控系统(DS-2CD3Y46WD-I3),PH818型和AR8012型希玛水质检测仪、电子天平等。

1.4 实验鱼礁竖板

本次实验模拟人工鱼礁典型方形开孔结构,设计制作方形孔径鱼礁竖板,探究开孔孔径对黑鲷幼鱼的诱集效果。实验鱼礁竖板为长50 cm×宽50 cm×高4 cm的单面钢筋混凝土材料 (图2),其开孔的正方形边长分别为8、16、24、32、40 cm共5组 (B1、B2、B3、B4、B5)。黑鲷幼鱼的平均体高为2.39 cm,舒展鱼鳍,能达到3~4 cm,在不触碰黑鲷幼鱼鱼鳍的情况下鱼礁竖板孔径边长分别约为黑鲷幼鱼舒展鱼鳍体高的2、4、6、8、10倍。

图2 人工鱼礁竖板不同方形孔径示意图Fig.2 Artificial reef vertical version of different square aperture

1.5 实验条件

本诱集实验共设置5个实验组和1个对照组。实验组为5个不同孔径尺寸的鱼礁竖板 (分别为B1、B2、B3、B4、B5组),在5个条件相同的水池进行实验,鱼礁竖板竖直放置于水池中间A1区域;对照组为实验条件相同但不投放鱼礁竖板的水池。分别往5个实验水池注入60 cm深的海水,从暂养水槽中随机选取50尾鱼投入水池,实验于8:00开始到20:00结束,实验中用水下摄像系统和水上监控系统连续记录。每组实验重复3 d,为平行组,视频设置每隔30 min提取1次照片,每组实验总计观察25次。实验在自然光照条件下进行,光照强度为100~300 lx,18:30—20:00时间段采用日光灯补充光源,光照强度可达到100 lx。

安装水下摄像头时,采用与水池颜色相同的亚克力板将水下摄像头围起来,以减少其对实验鱼的影响。实验水池的排水口使用水泥浇筑密封的PVC管堵住,管高为4 cm,便于保持池底平整,无障碍物,尽可能减少对实验鱼的影响。实验期间不充气、不投饵。为减少流动水对实验的影响,本实验采用静水,同时用黑布将过道遮住,尽可能减少外部环境的干扰。为防止实验鱼对环境熟悉产生依赖性,每天更换一批新的实验鱼。

1.6 数据处理

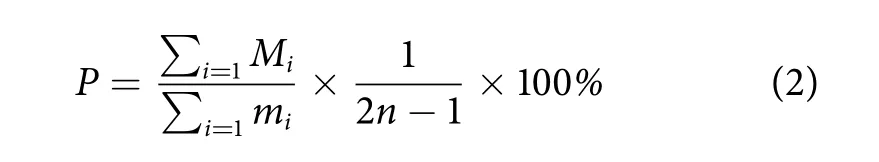

平均出现率 (P) 指实验鱼在某一区域出现的总频数占实验鱼在各区域出现的总频数的百分比[24]:

式中:Mi表示在第i次实验时实验鱼在某一区域中出现的频数;mi是在第i次 (i<50) 实验中实验鱼出现在各区域的总频数。

实验中由于圆环之间的面积存在等差数列特征,面积比为1∶3∶5∶7,在进行比较时须配平,即:

式中:n为区域面积中Ai的i数值,为1、2、3、4。其中A5区域面积的配平为:

采用Excel 2016软件处理实验数据,通过IBM SPSS Statistics 22.0中的Duncan's方法进行多重比较分析,显著性水平P设为0.05。

2 结果

2.1 对照组在各区域的平均出现率

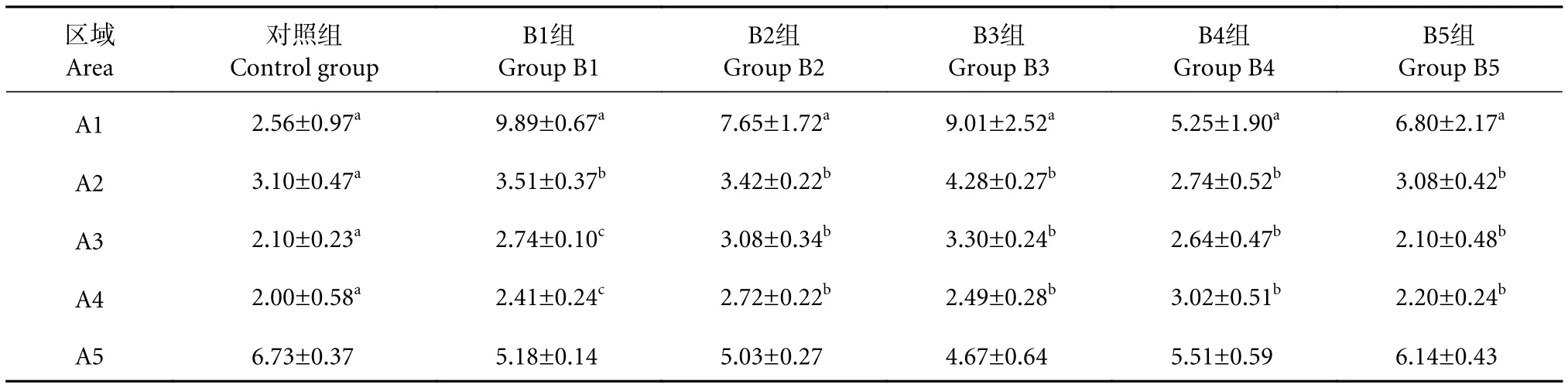

本研究观察到对照组 (不投放鱼礁竖板) 大部分幼鱼以个体为单位分散游动,偶尔出现几尾鱼竞相追逐游动,未发现大规模集群游动现象。在实验水池4个角落分布的幼鱼居多,其他区域则呈离散型分布游动。实验鱼在水池各区域的平均出现率分别为A1区域2.56%、A2区域3.10%、A3区域2.10%、A4区域2.00% (表1),高低依次为A2>A1>A3>A4。A5区域由于靠近池壁,未与其他区域进行比较。统计结果显示,A1—A4区域之间不存在显著性差异 (P>0.05),实验鱼在A1—A4区域出现的频次较低,大部分在A5区域游动。

表1 实验鱼在各区域的平均出现率Table 1 Average occurring rate of fish in each area %

2.2 不同区域幼鱼平均出现率比较

与对照组相比,水池中放置鱼礁竖板的实验组幼鱼在A1区域的出现率有所增加,远离鱼礁竖板的A5区域出现率有所减少。整体为实验组高于对照组。

实验组B1:A1区域幼鱼平均出现率为9.89%,较对照组上升了7.33%;而远离鱼礁竖板的A5区域幼鱼平均出现率相较于对照组下降至5.18%(表1),统计结果显示A1区域的平均出现率与其他区域存在显著差异 (P<0.05),A2与A3、A4区域存在显著差异 (P<0.05),A3与A4区域之间差异不显著 (P>0.05)。幼鱼在各区域的平均出现率依次为A1>A2>A3>A4。

实验组B2:相对于对照组,A1区域幼鱼平均出现率上升至7.67%。A1区域的平均出现率与其他区域存在显著性差异 (P<0.05),而A2、A3、A4区域之间差异不显著 (P>0.05)。幼鱼在各区域的平均出现率依次为A1>A2>A3>A4。

实验组B3:相对于对照组,A1区域内幼鱼平均出现率上升至9.01%。A1区域幼鱼平均出现率与其他区域存在显著性差异 (P<0.05),而A2—A4区域之间不存在显著性差异 (P>0.05)。幼鱼在各区域的平均出现率依次为A1>A2>A3>A4。

实验组B4:与对照组相比,A1区域内幼鱼平均出现率上升到5.25%,而A5区域的下降到5.51%。A1与A2、A3、A4之间存在显著性差异 (P<0.05)。幼鱼在各区域的平均出现率依次为A1>A4>A2>A3。

实验组B5:相对于对照组,A1区域幼鱼平均出现率上升到6.80%。A1与A2、A3、A4之间存在显著性差异 (P<0.05),这与B4组的实验结果相同。幼鱼在各区域的平均出现率依次为A1>A2>A4>A3。

在A2—A4区域,除B1组实验鱼在A2区域的平均出现率与A3、A4区域之间存在显著差异(P<0.05)外,其余实验组均不存在显著性差异(P>0.05)。而B4组实验鱼的出现频率最低,差异显著。在A3与A4区域,幼鱼平均出现率最高的分别是B3和B4组,其余实验组的平均出现率介于2.00%~3.30%。

2.3 不同实验组幼鱼出现率比较

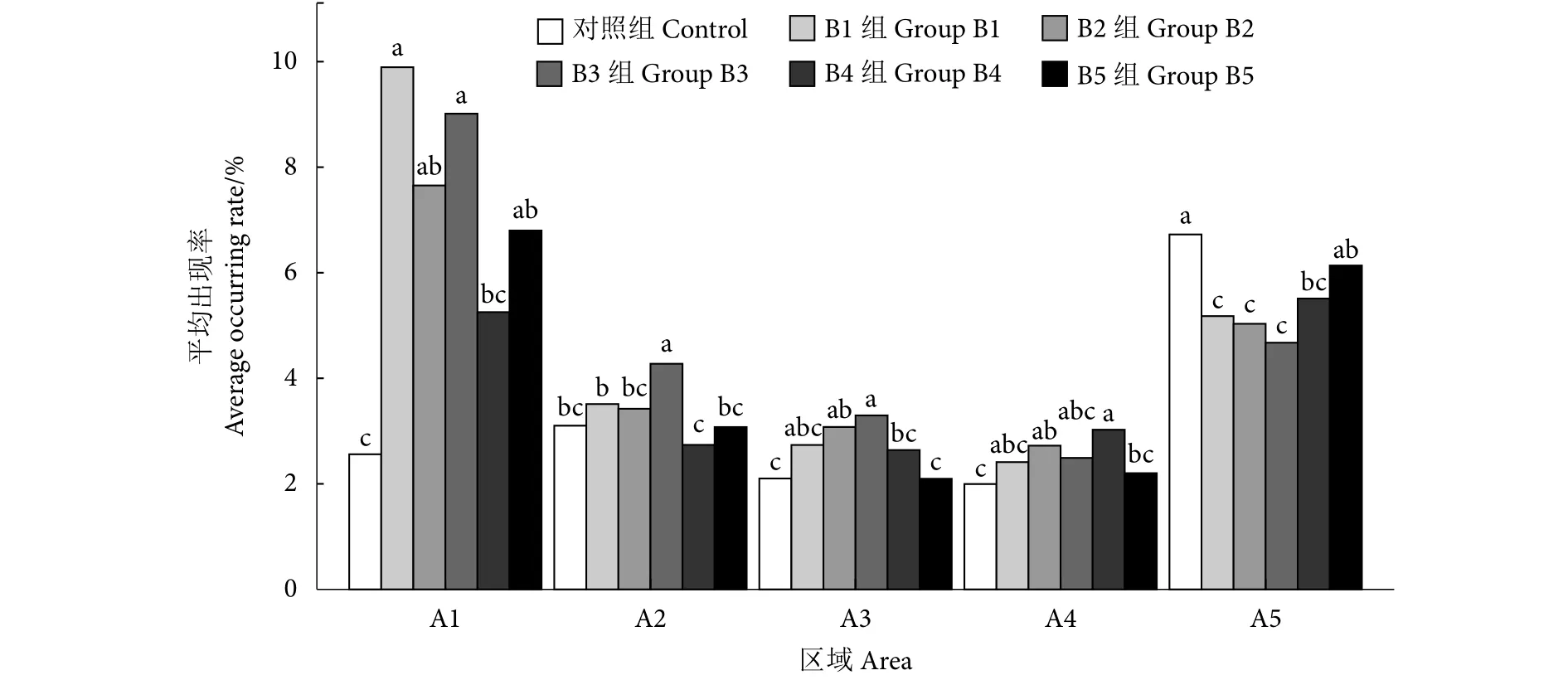

不同实验组黑鲷幼鱼在各区域的平均出现率见图3。A1区域,对照组与实验组B1、B2、B3、B5之间存在显著性差异 (P<0.05),而与实验组B4差异不显著 (P>0.05)。B1组幼鱼平均出现率最高 (9.89%)。A2区域,距离鱼礁竖板2倍礁距 (100 cm)的距离,实验组幼鱼的平均出现率均降低,但高于对照组。除B4组的平均出现率与其他实验组差异显著(P<0.05)外,其余组的差异不显著。A3和A4区域,实验组之间差异不显著。A5区域,除B5组外,对照组与其他实验组的平均出现率存在显著性差异 (P<0.05)。

图3 各区域中实验鱼的出现率Fig.3 Fish occurring rate in each area

实验组中,A1区域的幼鱼出现率均高于A2、A3、A4区域,A1—A4区域的幼鱼平均出现率呈逐级递减趋势,但实验组均高于对照组;A5区域的幼鱼平均出现率低于对照组,这表明实验出现频次降低,幼鱼向实验礁体中心区域聚集。

3 讨论

研究显示,鱼类具有趋于接触或者靠近海底、礁石等的趋触性和逃避敌害的避敌性行为[25]。Laegdsgaard和Johnson[26]研究也显示,小型幼鱼因受捕食者的影响而积极寻求庇护所;日本学者通过观察礁区鱼类活动,认为索饵和避敌行为是影响鱼类聚集活动的重要因素[27]。

本研究观察到,未投放鱼礁竖板的对照组黑鲷幼鱼出现在水池中心A1区域的频次较少,平均出现率仅2.56%;而在水池4个角落区域的幼鱼相对较多,这可能是由于池壁角落与池底形成三维空间,黑鲷幼鱼聚集于此可能与其领地意识行为有关[20]。吴常文等[28]通过观察深水网箱中黑鲷的行为习性,指出黑鲷具有较高的警戒性,不成群游动,单独行动居多。本实验观察结果与此结论相似。

投放鱼礁竖板后,A1区域黑鲷幼鱼平均出现率均上升,A5区域有所下降,这与何大仁和施养明[20]、陈勇等[29]、周艳波等[14-17]的研究结果基本一致,表明鱼礁竖板对黑鲷幼鱼具有一定的诱集效果。黑鲷幼鱼在礁区平均出现率最高的为B1组(9.89%),比对照组仅增加7.33% [(与对照组之间差异显著 (P<0.05)],并无大幅度增加。这是由于本实验采用的鱼礁竖板为人工鱼礁典型结构的一部分,并不具备人工鱼礁立体空间结构所具有的遮盖和阴影效果。本实验选择鱼礁单面竖板,主要是为了降低人工鱼礁空间整体性对黑鲷幼鱼的诱集效果。

从比较结果看,鱼礁竖板B1组对黑鲷幼鱼的诱集效果最好,其次是B3、B2、B5、B4组,其对应的鱼礁竖板开孔孔径分别为黑鲷幼鱼体高 (舒展鱼鳍) 的2、6、4、10、8倍,黑鲷幼鱼倾向于鱼礁竖板孔径边长与其体高差距不大的鱼礁竖板。这可能是由于鱼礁竖板B1的孔径小,相对实体表面积更大,黑鲷幼鱼在礁区活动时,鱼礁竖板作为障碍物为其提供了一定的遮蔽效果,遮挡了其他幼鱼的视线,且作为礁栖性鱼类,黑鲷幼鱼会倾向于在礁石等障碍物附近活动[30-31]。但B1、B2、B3、B5组之间的诱集效果差异不显著,而B1与B4组间差异显著,表明鱼礁竖板方形孔径大小对黑鲷幼鱼的诱集效果无明显规律。原因可能是实验池内无外界刺激因子 (如捕食者、海流等) 的介入,黑鲷幼鱼处于自由摄食状态,不会在第一时间寻找庇护所或障碍物[32]。B4组黑鲷幼鱼出现的频次较其他实验组低,可能由于受到外界因素干扰,B4组实验水池靠近窗口,池壁边投下的阴影相对较重,黑鲷幼鱼趋向于池边。通过水下摄像机观察发现,黑鲷幼鱼在池底和鱼礁竖板上不断啄食,验证了上述推测。因此在设计人工鱼礁时,在礁体表面积不变的前提下,竖板孔径为鱼体高的2~6倍对其诱集效果更佳。

本研究探讨了人工鱼礁竖板不同方形孔径对黑鲷幼鱼的诱集效果,可为人工鱼礁礁体结构设计提供参考依据。本研究的不足在于,实际条件下,鱼类对人工鱼礁孔径的选择可能与海流、光照强度、水温等物理环境条件以及饵料丰富度、捕食者等生物条件有关;实验用鱼单一,未考虑黑鲷成鱼或者不同阶段黑鲷混合或者多品种鱼混合的诱集效果。鱼礁竖板拟合流场等多种物理环境、生物因子对鱼类生物的诱集效果是下一步的研究方向,通过水中机器人 (ROV) 与超声波探测等技术手段对实际投放的人工鱼礁的集鱼效果进行观察,相互验证,将为人工鱼礁优化设计和成本控制提供借鉴。