大学物理教学中融入课程思政元素的几点做法*

韩玉峰 孙文斌 吴建光 刘 蕾 黄仙山 张 清

(安徽工业大学数理学科学与工程学院 安徽 马鞍山 243032)

1 课程思政建设的紧迫性和必要性

立德树人是中国特色社会主义教育事业的根本任务.做好大学生关键成长期正确的价值观引领,不断增强大学生对中国特色社会主义的道路认同、理论认同、制度认同、文化认同,是大学教师的重要职责.习近平总书记指出“要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[1,2].落实立德树人贯彻到高校课堂教学全过程、全方位、全员之中,推动思政课程与课程思政协同前行、相得益彰,构筑育人大格局,是新时代中国高校面临的重要任务之一.

大学物理课程作为高等学校理工科专业重要的基础理论课,具有通识性、授课范围广、受教学生人数多的特点.长期以来,大学物理课程教学的重点在于科学知识的传授和技术应用领域的联系与扩展,课程教学缺乏思想政治教育元素的挖掘、课程价值的引领以及教学目标的系统性设计.因此,大学物理课程思政建设有突出的必要性和时代紧迫感.

2 课程思政的具体实施

物理学是科学的母体,无论从理论内容上,还是逻辑体系、思维方法上都具有实施课程思政的先天优势[3].如何去落实大学物理课程思政建设?既是课程教学目标的新要求,也是课程教师面对的新课题.通过构建一支学习型课程思政建设核心师资队伍,提升任课教师在知识传授中注重社会主义核心价值观引领的责任意识和能力,调动全体任课教师开展课程思政教学的积极性和能动性,挖掘好物理与人文、社会与国家发展进步的价值元素,尤其是古今以来中国重大科学思想与科学技术等方面所蕴含的思政教育资源,不断优化教学设计融入课程教学,并在实践教学中不断扩展、完善和提升课程思政教学元素的思想内容、融合方式和价值内涵,实现以课程为载体的知识传授与价值引领有机结合的课程教学目标理念.笔者及所在课程组综合近年来对课程思政进行了研究与实践,形成了自身的一些做法.

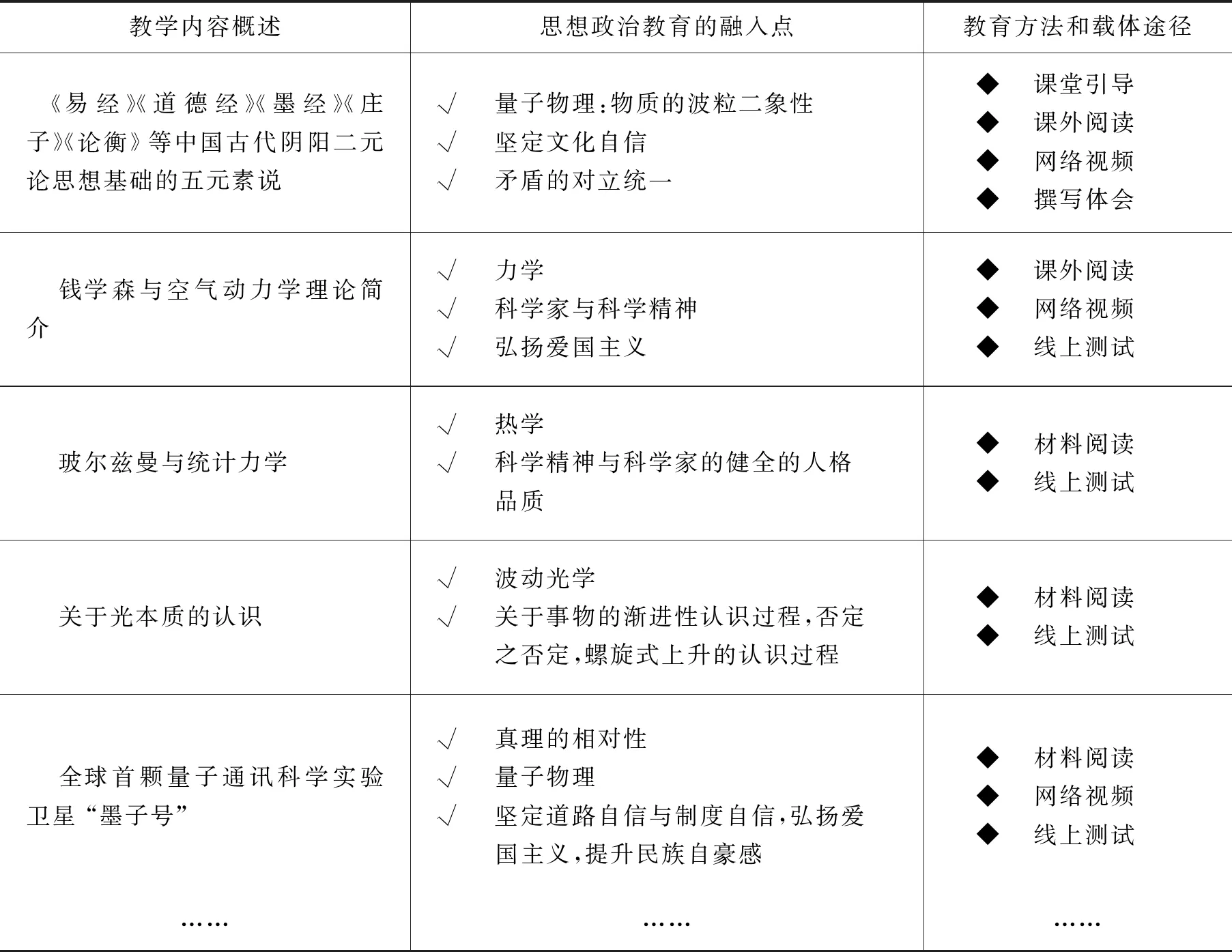

首先将课程思政元素融入教学大纲,如表1所示.只有写入大纲,才能让广大教师在教学过程中有意识地主动执行.具体方式可以采用教师课堂引导、网络视频播放、学生课外阅读并撰写体会等.

表1 课程思政元素写入大学物理教学大纲(部分)

在教学组织形式上还要充分利用课堂、教材和网络开展多维度的课程思政元素融合,形成价值引领、资源保障和形式多样相统一的课程思政教学组织优势,如图1所示.

图1 大学物理课程思政教学组织形式与目标特色

在具体举措上,主要涉及如下5个方面.

2.1 介绍中国古代及近现代的物理学成就

在教学中介绍知识点时,关联性、扩展性地介绍中国物理学(包括古代、近现代)相关研究成果及最新科研成果,以增强学生民族自豪感、彰显制度自信及文化自信.

例如在磁学的教学中适当插入中国古代磁学和地磁学的丰富成就,尤以指南针用于航海、地磁偏角的发现为代表,比西方的磁学成就要早几百年.在教授电磁波技术及其应用时,可以提及我国海军自主研发的超长波无线电台,具有电磁波传播稳定、不受大气扰动和核爆炸影响的优点,为我国潜艇和远洋舰艇的稳定通信提供重要保障[4];与电磁波相关的通信技术仍可适当扩展,包括定位精度高于国外同类系统的我国具有完全自主知识产权的北斗定位导航系统、引领第五代移动通信技术潮流的华为5G技术以及中国科大潘建伟团队的量子保密通信技术等都是中华民族的骄傲.另外,在教学电磁学中霍尔效应知识点时,可以扩展介绍凝聚态物理领域的量子反常霍尔效应,2012年我国科学家薛其坤及其团队在实验上首次观测到了该效应,是我国物理学家在过去40多年发现的最重要的全新物理效应,这势必会促进新一代的低能耗晶体管和电子学器件的发展,甚至加速推进信息技术革命的进程.

此做法也可以从反面进行,比如讲到一个个物理学定律大都冠以外国人的名字,谈及近代科学由西方文艺复兴肇始,在西方孕育,我们目前学习的物理学知识框架还是源自西方,然而科学无国界,学习对手是为了更好地强大自己.这样也许更能激发学生的求知探索欲望.

2.2 穿插介绍科学家生平事迹及他们走向成功的人生经历

在教学热力学第二定律及玻尔兹曼熵知识点时,适当介绍玻尔兹曼独特的性格、坚强的意志及勇往直前的精神都是他取得成功的重要因素.在讲述法拉第电磁感应定律时,结合法拉第本人的生平和坎坷经历,用他刻苦钻研、奋发图强的优秀品质熏陶和感染学生,使他们认识到一个人的成功有很多因素,智力因素只是很少的一方面,更多时候非智力因素(与人交往相处的能力、坚强的意志力、克服困难挫折的勇气和能力等)却起到了重要作用.另外,也可以通过介绍钱学森、邓稼先、杨振宁等中国物理学家的辉煌事迹激发学生的家国情怀,从而形成正确的人生价值取向.

实践表明,此做法不仅可以极大增强物理课程的趣味性,更能起到抛砖引玉之功效,让枯燥乏味的传统物理课堂变得妙趣横生,可以提高学生对物理的学习兴趣,并以此激发他们的求知欲望和学习动力.

2.3 适时渗透马克思主义哲学教育

众所周知,物理学旧称自然哲学,是描述自然界基本规律最直接的一门科学,和哲学学科互相提供养分,哲学学科的内容、思想和方法在物理学中体现很多,我们作为传道授业者,更应利用这一点,在物理教学工作中将哲学教育贯穿其中.而马克思主义哲学作为正确的世界观、方法论和认识论,不仅是我们重大治国方略的基本指导思想,还是青年学生不可或缺的认识和改造世界的武器,结合大学物理课堂教学进行马克思主义哲学的渗透可以收到意想不到的效果,这其中主要包括唯物论、认识论及辩证法三方面.

2.3.1 唯物论的渗透

唯物论告诉我们,世界是物质的,物质决定意识,而物质结构问题一直是物理学研究的一个重要方面,从中国古语《庄子·天下》里的“一尺之棰,日取其半,万世不竭”到化学变化中的最小颗粒原子,再到电子、质子及中子,再到更小的迄今为止粒子物理学家发现的夸克,不仅可以认识到世界的物质性,还可以让学生领略物质无限可分的思想.再往大的来说,又有宇宙的无限性,这和微观上的无限性似有某种必然的联系.在介绍电场、磁场时,强调场和实物相同,都具有能量和动量,只是物质存在的一种形式,最后得出结论:物质世界的两种存在方式——实物和场.另外,在讲到真空并非空无一物时,可以引用爱因斯坦量子场论的观点,即真空是量子场系统的基态,并且有真空极化效应的实验都可以证明真空并非虚无[5].

承认自然界的客观性是人类有意识地处理人与自然关系的前提,唯物论的渗透能让学生真切认识到世界的物质性,从而更主动地认识自然界的客观规律,并依照客观规律办事.

2.3.2 认识论的渗透

马克思主义认识论告诉我们,世界是可知的,是有规律可循的.认识世界的根本任务是透过现象认识本质,从众多的感性认识上升到理性认识.实践是有意识、有目的的能动性活动,实践是检验真理的唯一标准,实践又对认识产生反作用,科学理论又对实践起指导作用.人类对自然界的认识是相对的,真理具有相对性和绝对性.

德国著名物理学家玻恩说:“每一个现代科学家,特别是理论物理学家,都深刻地意识到自己的工作是同哲学思维错综复杂地联系在一起的,要是对哲学文献没有充分的认识,他的工作会是无效的.” 物理学本身就是一门实验科学,任何观点、假说只有通过科学实验的检验,才能最终成为科学理论为人类所接受.物理学家、物理工作者以及学习物理的当代大学生都应主动、有意识地用哲学认识论的规律去工作.

从真空中的静电场到介质中的静电场,再到麦克斯韦方程组描述的电磁场,都能让学生体会到认识世界的一般规律就是从特殊到一般.介绍狭义相对论产生的历史背景时,不仅要学习爱因斯坦始终相信世界的简单性(也是基于可知性),还要学习他大胆抛弃“以太”概念的勇气和魄力,这些更是建立在他的独立思考的强大基础之上.这种不畏权威、独立思考的能力或许是当代大学生极其欠缺的,往往是一个人成功的重要因素.

经典力学预见了冥王星的存在,并且在1930年克莱德·汤博发现冥王星,并将其视为第九大行星(当然现在又被去除),这其中理论对实验的指导意义让人惊叹,这样对物理学史的回顾瞬间就能使学生体会到科学理论的威力.

受哲学思想的启发所导致的重大科学发现并不鲜见,这其中就有1820年著名的奥斯特实验的发现,常常在介绍这一电流的磁效应时,更强调实验的偶然性,或许说一下奥斯特的敏锐的洞察力,但其实在该发现之前,奥斯特本人大学期间就对康德的批判哲学很感兴趣,他在1799年就发表了论文《论自然科学的形而上学基础》让他获得了博士学位,他始终坚持电力和磁力的同一性,一直在寻找它们之间的联系[6].不得不说,意识对实践的强大能动性作用.这个案例可以促进学生的学习积极性和激发创新精神.

在讲授与狭义相对论相适应的洛伦兹变换时,在两个参考系相对运动的速度远小于光速(即v≪c)时,洛伦兹变换即过渡为与经典牛顿力学相适应的伽利略变换,说明经典牛顿力学是相对论力学的特殊形式,相对论力学是经典牛顿力学的再发展.在v≪c的条件下,牛顿力学就是绝对真理,而在v接近于c时,牛顿力学就不再适用了,而必须用相对论力学来处理高速运动领域的问题,这就是真理的相对性.通过这样的解释,学生对真理的相对性和绝对性会有更深刻的认识.

2.3.3 辩证法的渗透

辩证法的核心观点是普遍联系和永恒发展.包含对立统一规律、否定之否定规律、量变质变规律、因果律等[7].在教学热力学第一定律的诞生历史时,介绍德国医生迈耶、德国生理学家赫姆霍兹、英国科学家焦耳、法国工程师卡诺等分别在各自不同的领域几乎同时独立发现了这一规律(其实就是能量转化与守恒定律),这也恰恰说明了事物之间的普遍联系,而能量转化与守恒定律正是这一普遍联系的统一表达.普遍联系的观点还可以在讲授相对论时空观、热力学系统时予以渗透,洛伦兹变换呈现了空间、时间及运动的不可分割,一个开放的热力学系统可以不断引入负熵,这些都可以启发学生在学习和成长的过程中不可闭门造车,一个人是不可能孤立地存在于这个世界上的.而在讲授光的波粒二象性时,波和粒子两个看似水火不容的方面却可以合体为同一束光,这也恰恰体现了自然界神奇的对立统一.另外,人类对光的本质的认识所经历的牛顿的微粒说与惠更斯的波动说的斗争,从最开始的牛顿的微粒说占据上风到19世纪波动说占据上风,再到20世纪初爱因斯坦提出光量子学说,整个过程成螺旋式上升,遵循了马克思主义辩证法的否定之否定规律.在力学中学习静摩擦力时,当静摩擦力增大到最大值时将变为滑动摩擦力;在伽利略的斜面实验中,让小球沿斜面从静止滚下来并滚上另一个斜面,如果没有摩擦力上升到原来的高度,不断减小第二个斜面的倾角直到水平就会发生“质变”,即最终小球再也达不到原来的高度,会沿水平面以恒定速度持续运动下去.这些正很好地诠释了量变与质变的相互转化,量变是质变的前提,质变是量变的必然结果.而相对论章节中探究有因果联系的两个事件的时序时,洛伦兹变换的推证结果并没有出现因后果前的荒谬结果,却恰恰符合了因果律,没有无因之果,也没有无果之因.

我们认为,通过以上做法,可以让学生在学习物理知识点的同时,极大地丰富并深化他们的哲学素养,不失为一举两得的举措.

2.4 展现科学家的质疑精神

通过介绍科学家敢于质疑、批判、不盲从权威的科学精神,熟悉科学发展的脉络,从而形成大学生独立思考的习惯以及初步进行科学研究的能力.

谈及日心说可以联系哥白尼的不畏权威和独立思考以及布鲁诺为坚持真理而付出生命的勇气,爱因斯坦也是在周围人都不理解不看好的情况下进行独立思考从而发现了时空的本来面目,发现相对论,同样还有华裔科学家李政道、杨振宁发现弱相互作用下的宇称不守恒.

2.5 美育及生命教育

最后,在物理教学中我们完全可以利用诸如物理方程之美、物理模型的简洁性对学生进行美学教育;从大爆炸理论及相对论的教学中让学生体会到宇宙的浩瀚和人类的渺小,让他们学习敬畏自然,依照客观规律办事,同时珍爱家园及生命.

3 存在问题及解决方法

在以上课程思政建设过程中,我们也发现了一些客观存在的现实问题,首先是教师们思想认识不足,重视程度不够,大多数教师认为教物理就是讲明白知识点即可,课程思政就是搞噱头,没有多大必要.其次是不知如何在课堂上进行课程思政,也就是缺乏实际操作方法及实施方案.还有部分教师确实进行了课程思政元素的融入,但动作生硬,为了融入而融入,思政元素和大学物理知识点锲合度低,犯了“两张皮”的毛病.最后,学校及教育主管部门也缺乏对课程思政建设的激励措施,实施与否和实施程度深浅也缺乏量化评测、监督与考核.

针对以上问题,笔者认为,增强大学物理教师队伍对上级课程思政有关文件的学习很有必要,首先在思想上予以重视,党员教师要起到模范带头作用.教师队伍要多外出学习国内同行实施课程思政的先进做法,另外,还要加强全体教师对物理学史、马克思主义哲学理论的学习和运用,定期实施以课程思政为主题的观摩课.这样才能更好地做好大学物理课程思政建设,为国家培养红专并举的社会主义建设者和接班人[8].