超大矩形顶管近距离侧穿软土地区轨交隧道的风险分析及防控措施

王红星

上海建科工程咨询有限公司,中国·上海 200000

1 引言

随着城市基础设施建设的高速发展,地下建(构)筑物也越来越多,对充分利用地下空间,进一步高效化的开发,难度也随之提高。矩形顶管以其断面利用率高,不破坏地面建(构)筑物、不干扰道路交通、不需迁改地下管线、施工机械化程度高、施工场地小,噪声小等诸多优点,而被广泛应用。然而,顶管顶进施工,也会给地表和周边建(构)筑物带来不利影响。本工程中矩形顶管其正面附加推力、掘进机和后续管节与土体之间的摩擦力,在邻近轨交隧道上引起的附加荷载是产生不利影响的主要原因。所以,顶管近距离侧穿轨交隧道施工,需进一步提高施工控制措施。

2 工程概况

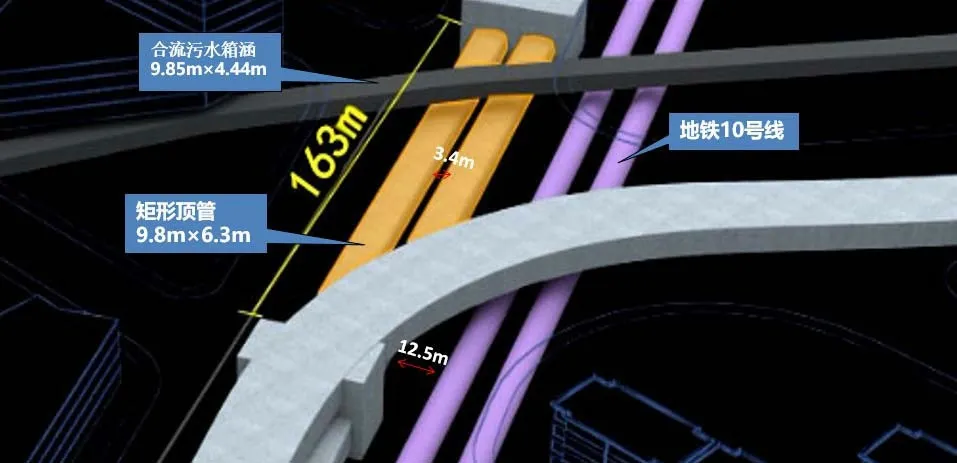

淞沪路~三门路下立交工程位于上海市杨浦区淞沪路与闸殷路交叉口,南起政学路北至闸殷路民府路,为“Y”型双层结构。下层匝道穿越三门路段采用超大断面类矩形顶管法施工。本工程包含两条地下车行通道,长度都约为163m,呈南北走向,下穿三门路,通道坡度为3‰,顶部埋深11.6~12m,通道平面线型为直线段。

类矩形通道顶管机首先出洞于始发井东侧,进洞于接收井东侧;然后返回始发井,于始发井西侧出洞,再进洞于接收井西侧(先东侧后西侧可减少对通道东侧轨道10号线隧道的二次影响,所以论文仅对顶管东侧推进对轨道10号线隧道的影响进行分析)。

类矩形通道顶管机主要穿越土层为②3-1砂质粉土、④淤泥质粘土。全程侧穿轨道交通10号线三门路站~江湾体育场站区间隧道,最小水平净距约12.5m。

通道顶管管节为预制钢筋混凝土管节,混凝土强度等级为C50,抗渗等级为P10;管节外尺寸9.8×6.3m,壁厚0.7m,单节厚1.5m,重量约63t。管节两端分别预埋钢套环和钢环,管节内还预留压浆孔、起吊孔及翻身孔。管节接口采用“F”型承插式,接缝防水装置采用楔形橡胶圈和密封膏,能充分防止管节结合部的渗漏水。

上海轨道交通10号线,三门路站~江湾体育场站区间盾构隧道贯通时间为2007年。线路由直线段构成,左右线长均为724.24m,结构断面园型,内径为6m。在本工程顶管段隧道顶埋深约11m。

顶管工程与轨交10号线的平面关系如图1、图2所示。

图1 顶管工程与轨交10号线的平面关系

图2 顶管工程与轨交10号线的平面位置关系

顶管工程与轨交10号线的横剖面关系如图3所示。

图3顶管工程与轨交10号线的横剖面关系

3 顶管顶进影响分析

3.1 影响分析评价标准

为确保轨交10号线隧道结构的安全,在征询相关部门意见后,本次影响分析的评价标准为:轨交10号线隧道的最大附加水平收敛值和最大附加竖向位移均不大于10mm。

3.2 地质条件

根据地勘报告,拟建场地分布有厚度较大的②3-1砂质粉土、④淤泥质粘土。为上海地区典型软土层,呈流塑状,具有压缩性高、强度低、渗透性小和灵敏度高等特性。顶管穿越土层土力学参数见表1。

表1 顶管穿越土层土力学参数表

3.3 顶管顶进引起的变形原因分析

顶管顶进引起地表及周边建(构)筑物变形的原因有三个方面:

①顶管机与管节的空隙引起的土层损失;

②顶管机正面推力与水土压力的不平衡;

③管节与土体相对运动产生的摩擦力。顶管施工对土体扰动效应如图4所示。

图4 顶管施工对土体扰动效应

超大顶管顶进过程中正面推力控制稍有波动,不平衡力即对顶管机头前方土体产生较大扰动,致使地表可能产生一定的沉降或隆起,土体内附加应力影响到的构筑物,如隧道、地下室等可能产生变形。

此外,超大断面顶管机相对小断面顶管机会产生更大的摩擦力,更容易对周边土体产生较大的附加荷载,引起周边土体变形,继而对临近轨交隧道产生较大的附加荷载,而附加荷载则会引起轨交隧道的侧向弯曲,水平收敛和竖向沉降。

4 施工控制措施

顶管顶进施工,势必会对轨交10号线隧道靠近顶管机一侧土体有一定的扰动,继而可能引起轨交隧道的侧向弯曲、水平收敛和竖向沉降。

正在运行的上海市轨交10号线是生命线工程,对沉降和变形控制要求非常高,所以顶管的施工控制就极为关键。为此,针对超大顶管近距离侧穿轨交隧道,提出以下多项控制措施。

4.1 隔离桩保护措施

为减少顶管顶进中附加应力对轨交隧道的影响,本工程在顶管与轨交隧道之间,沿顶管全长施打一排MJS旋喷隔离桩。MJS旋喷隔离桩直径2.4m,中心间距1m,距顶管管节外侧1m,如图5所示。

图5 顶管与轨交隧道间隔离桩剖面图

4.2 顶进过程中的控制措施

①尽可能减少土体损失。顶管机机壳与管节的空隙要求≤25mm,地层损失率≤ 1.32%。

②做到同步压浆。顶进过程中迅速填充管道外周的空隙,形成完整泥浆套,及时进行二次压浆、补浆。该工程采用多点对称压注,使泥浆均匀填充空隙,每节管节上下、左右共对称布置9组(18个)注浆孔。根据地表、轨交隧道的监测数据,对沉降过大及形变敏感区域进行定点压浆。

③动态控制顶推力,保持开挖面稳定。严格控制推进速度、总顶力、实际土压力与设定土压力波动的差值等施工参数。出土量控制为理论出土量的100%。

④因地制宜配置泥浆。良好的触变泥浆套可减小由摩擦引起的顶管背土效应,降低对周边土体的扰动。该工程在常规的钠基膨润土泥浆基础上,掺入一定比例的高分子材料,增加泥浆稠度,提高了淤泥质黏土层的承载力。

⑤加强对轨交隧道的监测。顶进中加强对轨交隧道的监测,关键区域加密测点和频率,及时预警。本工程轨交隧道监测采用人工监测与精密自动化监测相结合相对照的监测方法。

⑥微调顶进纵轴线。顶管始发前微调顶进上行姿态,往上调0.1%~ 0.2%,并将前3~5节管节增设牛腿与机头连接形成整体,以避免顶管机在软弱土层中出现“磕头”沉降。

⑦增加防水措施。考虑到上海地区地下水丰富,埋深浅,在顶管始发洞圈密封装置上增加两道钢丝刷,管节环止水措施设两道橡胶嵌条,并将原管节间的胶合板衬垫改成丁晴软木橡胶衬垫。

5 施工监测结果分析

上海市轨道交通10号线在本工程区段内全程平行走向,向南行进下行线隧道靠近顶管工程,所以论文仅对下行线隧道监测结果进行分析,上行线监测结果暂不考虑。

本次轨交10号线监测,采用精密自动化监测与人工监测同步进行,相互印正。下行线隧道精密自动化管径收敛与隧道沉降变化量监测点,在顶管区域段布置点位分别为ZXL117~ZXL091、ZXJ142~ZXJ112(由北向南方向)。监测频率为每两小时一次,每天一次报告。每天夜间在地铁停运时人工监测一次对自动化结果验证复核。

在顶管推进施工周期内,自动监测约170次。从170次的数据结果分析,单日沉降最大变形值为:-0.91mm,+0.78mm(沉降量正表示测点上抬,负表示下沉);单日收敛最大变形值为:+2.00mm,-2.00mm(实测断面位置为水平直径处,变化量正表示向外伸张,负表示向内压缩)。在此,因10号线已运行多年,原累计的变形量已很大,所以累计沉降量和累计收敛量不作此次的分析指标。

监测数据变化沿“零”轴上下波动,且均在弹性范围内,今天为正,明天可能为负。顶管施工全周期内累计变化值不大于某次的单日最大监测值。由此说明在顶管顶推期间,当采取了上述措施后,本超大矩形顶管近距离侧穿软土地区对轨交10号隧道无影响,收到了满意的工程效果。

6 结语

本工程中,在超大矩形顶管近距离侧穿软土地区上海市轨道交通10号线隧道时,附加应力很大,土体和周围建(构)筑物极易产生变形。特别是考虑到对轨交隧道的运行安全,采用以下措施:

①隔离桩保护措施。

②减小顶管机壳与管节的空隙,尽可能减少土体损失。

③做到同步压浆、补浆。

④动态控制顶推力,保持开挖面稳定,出土量控制在理论出土量的100%。

⑤配置良好的泥浆,减少摩阻力。

⑥微上调顶进姿态。

⑦增加防水措施。

工程实践证明,通过这些措施收到了很好的效果,保证了顶管推进时对轨道交通10号线隧道未产生影响。