我国高等教育信息化发展成就、挑战与对策

——基于省际面板数据的实证研究*

陈 富 郝鹏翔 王 丽

(山西师范大学 教育科学学院,山西 临汾 041000)

一、研究背景

随着现代国家制度的建立、逐步完善和现代社会的渐趋发展,高等教育参与其中的程度越来越高,逐渐完成了从边缘到中心的过渡,当前的高等教育系统已经成为社会的轴心机构和知识型社会发展的重要引擎。 联合国教科文组织在1998年发表的《21 世纪的高等教育:展望与行动》世界宣言中进一步指出:“在新世纪即将来临之际,对高等教育的需求空前高涨,对高等教育在社会—文化和经济发展中,以及在为建设未来而赋予青年一代以新的技能、知识及思想中的重要作用的认识日益提高。”[1]新的“工业革命”则在更早时期表明,西方国家正在从工业社会转入信息社会,这标志着人类社会进入了以知识、信息为主要生产手段的崭新时代。 在这一崭新时代,知识和信息越发成为制约甚至决定经济、产业发展方向的重要因素。 在现代新兴产业群中,信息产业是最重要、最活跃、影响最广泛的核心因素。 为了有效应对这一重要趋势给我国安全发展带来的重大挑战,我国在二十世纪八十年代成立了“新技术革命对策”小组,着手推动信息化建设。 时至1997年4 月,我国在深圳召开了首次全国信息化工作会议,全面部署了信息化工作,通过了《国家信息化“九五”规划和2010 年远景目标(纲要)》,为我国各行各业信息化建设发展奠定了坚实的基础[2]。 就我国高等教育信息化的历史起源和发展实践而言,应该追溯到更早时期。 如果以1994年开始建设的中国第一个互联网——中国教育和科研计算机网算起[3],我国高等教育信息化至今已经整整走过了27 个年头。 在此期间,信息化建设包括高等教育在内的各级各类教育发展中的作用和地位也愈加特殊,越发重要。 这一特殊重要性集中体现在四份重要规划(计划)文件上:一是《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》,明确提出要“加快教育信息化进程”,把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略,超前部署教育信息网络。 到2020 年,基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系[4]。 二是《教育信息化十年发展规划(2011—2020 年)》强调“以教育信息化带动教育现代化,是我国教育事业发展的战略选择”,并要求“各级教育行政部门和各级各类学校高度重视,把教育信息化摆在支撑引领教育现代化的战略地位”[5]。 就在上述两份重要规划临近结束之际,又有两份重要规划(计划)相继诞生:《教育信息化2.0 行动计划》[6]和《中国教育现代化2035》[7]。 与前两份规划一脉相承,这两份规划在教育信息化建设方面又提出了新的论述和部署。 这些重要文件的密集出台,充分表明信息化建设在我国教育现代化建设中所扮演的重要角色。 经过二十余年的快速发展,我国在教育信息化建设方面已经取得了举世瞩目的成就,在推动教育现代化建设方面也发挥了十分重要的作用[8]56。 党的十九大做出了中国特色社会主义进入新时代的战略判断,开启了加快教育现代化、建设教育强国的新征程。 由此,我国教育信息化也进入了新的发展阶段。 然而随着2020 年新冠肺炎疫情的爆发,我国教育信息化发展进程中的短板和不足也充分暴露出来:不同地区和不同学校的网络环境和硬件设备差异悬殊,甚至在一些地区和学校连在线教学的基本要求都无法满足[9]。 这些不足在教育系统的不同阶段可能具有不同的表现,本研究更加关注的是高等教育信息化方面取得的成就、存在的问题及其改进的方向和策略。 尽管这一问题如此重要,但对这一问题的系统研究仍然不足,特别是从高等教育信息化资源均衡配置方面开展的研究则处于起步阶段,我国高等教育信息化发展实践和国外同一研究领域相比,还有较大差距[10]。 实际上,就高等教育信息化发展水平及其监测而言,具有全国可比性的监测数据最早可追溯到2003 年。 此后,高等教育信息化发展水平一直作为高等教育质量发展测评维度中的一项重要指标得以保留。到了2015 年,修订后的《中国教育监测与评价统计指标体系》(教发〔2015〕6 号)将学习信息化建设作为一项重要的二级指标专门列出[11]。 这也进一步反映出教育信息化进展动态监测的重要性。

二、研究数据、指标、测度方法与特色

(一)高等教育信息化研究数据来源

本研究所用数据来源于我国省际面板数据,具体来源于《中国教育统计年鉴》(2003—2018年)和教育部教育统计数据(2019 年)。 就高等教育信息化正式成为《中国教育统计年鉴》中的统计指标而言,最早起始于2003 年。 随着高等教育信息化的快速发展,其中有些指标不再使用,有些指标为新增指标。 因此,本研究分析的指标和时间范围也随我国教育统计年鉴指标而变化。 其中上网课程数的统计时限为2003—2010 年,语音实验室座位数和多媒体教室座位数的统计时限为2003—2012 年,网络多媒体教室间数的统计时限为2013—2019 年,信息化设备资产值的统计时限为2011—2019 年,教学用计算机的统计时限为2003—2019 年。

(二)高等教育信息化研究指标

根据研究目标和指标所反映对象数量的不同特点,本研究所用指标共分为数量指标和质量指标两类。 其中数量指标是反映现象的总规模、总水平或工作总量的统计指标,也称为总量指标,属于原始指标,用绝对数表示,主要有教学用计算机、语音实验室座位数、网上教学课程数(种)、多媒体教室座位数、网络多媒体教室间数、信息化资产值、普通高校学校数、本专科学生数。 质量指标则是反映现象的相对水平或工作质量的统计指标,是数(总)量指标的派生指标,一般用相对数或平均数表示。 本研究用到的质量指标主要有生机比、生均信息化设备资产值、每百名学生拥有教学用计算机台数、每百名学生拥有语音实验室座位数、每百名学生拥有多媒体教室座位数、网络多媒体教室占全部教室比例。 其中生均信息化设备资产值为高等教育信息化指标的货币表现,其他指标则为高等教育信息化的物化表现。 本研究中高等教育所对应的实体机构均为普通高等学校,生均指标也均为普通高等学校的本专科学生。

(三)高等教育信息化研究指标的测度方法

本研究旨在系统描述新世纪以来我国高等教育信息化总体发展规模和水平的基础上,进一步揭示我国31 个省(区、市)及不同经济发展区高等教育信息化水平的相对差异及其变化趋势。

1. 发展速度

发展速度是反映事物发展程度的相对指标,是现象的报告期水平与基期水平之商,说明报告期水平已经发展到基期水平的百分之几或若干倍。 通常情况下,发展速度的取值范围在0 ~+∞之间。

2. 增长速度

增长速度是反映事物增长程度的相对指标。它是增长量(即报告期水平与基期水平之差)与基期水平之商。 增长速度的取值范围为[-∞,+∞]。

3. 平均发展速度

平均发展速度是各个时期环比发展的时序平均数,说明现象在较长时期内速度变化的平均数。其计算公式为:

其中an表示各期的发展水平。

4. 平均增长速度

平均增长速度是反映事物在较长时期内增长程度的平均数。 其计算公式为1=平均发展速度-1,其中an表示各期的发展水平。

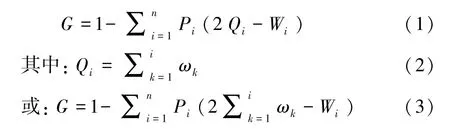

5. 基尼系数

基尼系数是由意大利经济学家基尼提出来用于衡量收入分配公平程度的指标,其取值范围为0~1 之间,基尼系数越接近1 表示越不公平,越接近0 表示越公平[12]。 作为一种常用的统计方法,基尼系数是广义的分析工具,不仅可以用于收入分配问题的研究,而且可以用于一切分配问题和均衡程度的分析[13]。 基尼系数诞生以来,被广泛运用于世界不同国家的国民收入分配问题研究,同时也从经济领域延伸到其他不同的学科。 近年来,随着教育公平理念和教育均衡思想在教育领域的日益发展,教育基尼系数也被学者们提了出来,并被越来越多的学者所用。 在本研究中,它与差异系数和极差率被一起用来分析和评估我国高等教育信息化发展水平在全国范围和不同区域间的不均衡程度。 计算公式为:

式中:n指中国行政区划,在研究中进行了不同层次的差异比较,划分依据分别为31 个省(区、市)、3 大区域以及各区域内部的东部11 省、中部8 省、西部12 省①;Pi为每组区划在校学生数与当年全国在校生总数之比;Wi表示每组区划统计指标占全国统计指标总体的比例;Qi为每组区划单位数量学生拥有某信息化资源占当年全国同等单位数量学生拥有信息化全部资源的累积比例。

对于教育基尼系数结果的评价及其预警标准的划分,教育研究领域尚未形成明确的共识。 多数时候依然沿用的是原基尼系数的划分标准。 笔者认为,由于教育收入仅仅属于国民收入中的一小部分,在国民经济份额中所占比例较小,因此教育基尼系数预警标准的划分也应有更小的比例,这样其预警效果也才具有更加充足而实用的敏感性。 关于这一点,有研究者尝试给出了衡量省际高等教育财政分配公平程度时的评价标准:基尼系数在0.1 以下时表示“高度均等”,当基尼系数超过0.3 时则意味着财政分配的差距过大[14]。这一划分标准对本研究也有一定的参考价值。

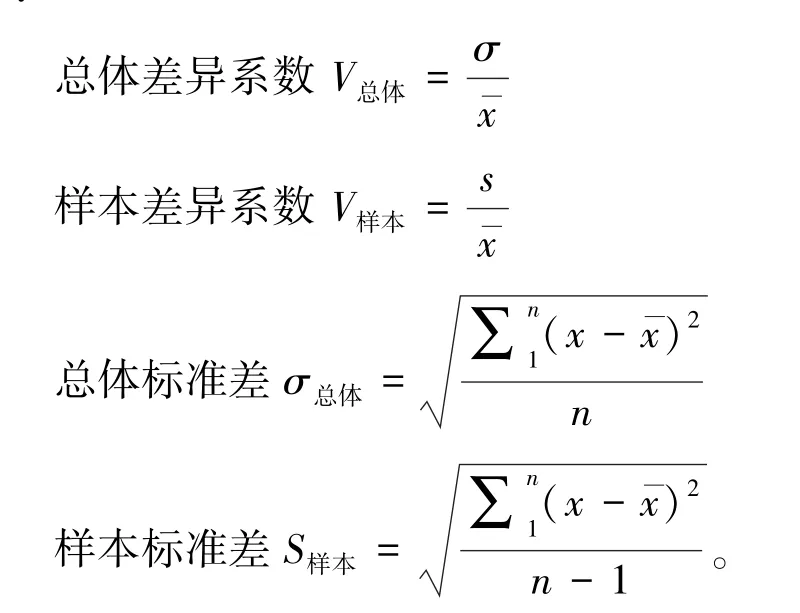

6. 差异系数

差异系数主要用于比较不同总体或样本数据的离散程度,能够反映单位均值上的离散程度,可以消除单位和平均数不同对两个或多个资料变异程度比较的影响。 变异系数越小,说明标志值离散程度越小,变异系数越大,说明标志值离散程度越大。 差异系数的取值范围为0 ~+∞,一般认为差异系数低于0.15 数据分布比较均衡,高于0.50 则数据分布明显不均衡[15]。 其计算公式为:

7. 极差率

极差率是一组数据中最大值与最小值的比值,其取值范围为0 ~+∞,当极差率取值为1 时,意味着数据分布绝对均衡。

上述指标测度方法中的发展速度、增长速度、平均发展速度和平均增长速度主要用于从整体上描述和反映我国高等教育信息化的发展程度和增长程度,差异系数、基尼系数和极差率则主要用于描述和揭示我国不同地区在高等教育信息化发展方面的差异情况。

(四)面板数据的特色与优势

本研究运用的是高等教育信息化发展的面板数据,兼具截面数据和时间序列数据的优点。 所谓截面数据,又称空间数据或静态数据,它是在同一时间对不同横截面个体的观测值的集合。 所谓时间序列数据,也称动态数据,它是将不同时间的统计指标值按先后顺序排列形成的数据,描述了不同历史时期现象发展的数量特征及其变动趋势。 通过对截面数据的分析,可以充分了解我国不同省(区、市)普通高校在不同年度的信息化发展状况及其相互之间的差距;通过对时间序列的分析研究,可以达成三个目的:一是了解和分析我国高等教育信息化建设的发展过程。 二是了解分析我国高等教育信息化发展变化的规律性。 三是预测我国高等教育信息化未来的发展趋势。 本研究主要着重于前两个目的的达成。

三、结果分析

(一)我国高等教育信息化发展总体描述

我国高等教育信息化发展规模、速度与水平充分体现在数量上的扩充,下面的统计资料清楚地显示了这一增长过程。 2003 年,我国普通高校教学用计算机台数为2158221 台,到了2019 年,这一数字增长为9825423 台,17 年间的增长量为7667202 台,发展速度为455.25%,增长速度为355.25%,年均发展速度为109.94%,年均增长速度为9.94%。 2003 年,我国普通高校拥有多媒体教室座位数为4393919 个,到了2012 年,这一数字增长为21242523 个,10 年间的增长量为16848604 个,发展速度为483.45%,增长速度为383.45%,年均发展速度为119.13%,年均增长速度为19.13%;2013 年,我国普通高校拥有网络多媒体教室间数为256364 间,到了2019 年,这一数字增长为422748 间,7 年间增长166384 间,发展速度为164.90%,增长速度为64.9%,年均发展速度为108.69%,年均增长速度为8.69%。2003 年,我国普通高校拥有的语音实验室座位数为737571 个,到了2012 年,这一数字增长为1577621个,10 年间的增长量为840050个,发展速度为213.89%,增长速度为113.89%,年均发展速度为108.81%,年均增长速度为8.81%;2003 年,我国普通高校网上教学课程数为17171种,到了2010 年,这一数字增长为160182 种,8年间的增长量为143011 种, 发展速度为932.86%,增长速度为832.86%,年均发展速度为137.58%,年均增长速度为37.58%。 另据《全国普通高校本科教育教学质量报告(2018 年度)》显示,截至2018 年,我国高校上线慕课数量达到8100 门,其中经由教育部认定的国家精品在线开放课程数为1291 门[16]。 2011 年,我国普通高校信息化设备资产值为7217727.72 万元,到了2019 年,这一数字增长为17505555.78 万元,9年间的增长量为10287828.06 万元,发展速度为242.53%,增长速度为142.53%,年均发展速度为117.71%,年均增长速度为17.71%。 然而,在解释这些发展趋势时,必须记住我国高等教育信息化的发展起点是非常低的,而我国高等教育规模的基数却又是非常庞大的,另外我国高等教育毛入学率的增长是非常快速的。 截至2019 年,我国高等教育在学总规模达4002 万人,毛入学率达51.6%,而2000 年时我国高等教育在学总规模是1229 万人,毛入学率仅为12.5%。

(二)教学用计算机变化趋势与区域差异

1. 全国范围内普通高校生机比变化趋势与区域差异

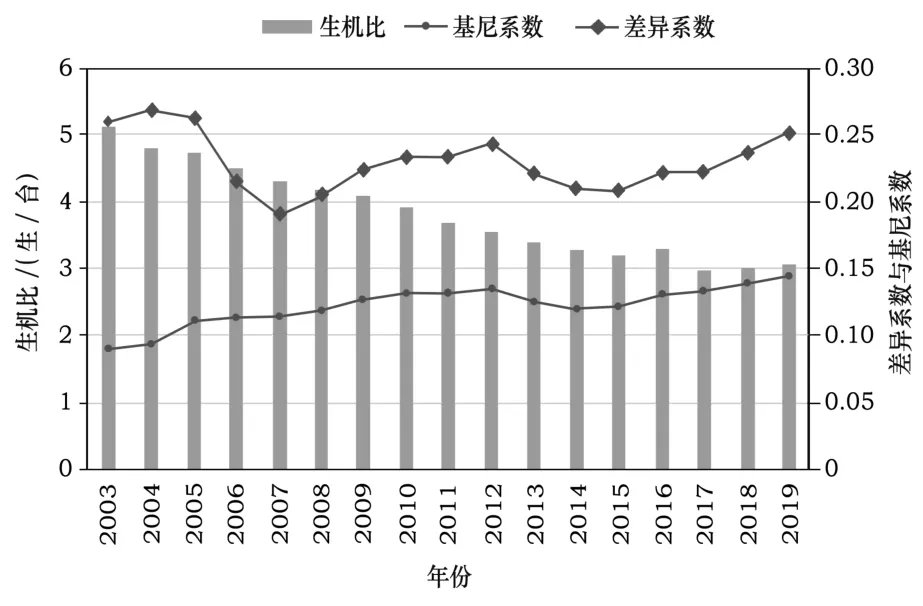

图1 给出了2003—2019 年间我国普通高校教学用计算机生机比全国均值及其差异系数与基尼系数的变化情况。 从图1 可以看出,生机比均值呈现出总体明显下降的趋势,从2003 年的5.14 下降到2019 年的3.08。 就教学用计算机在全国不同省份的分布均衡情况来看,生机比的差异系数在此期间基本保持在0.19 ~0.26,生机比的基尼系数变化范围处于0.09~0.14。 这些数据基本可以反映出教学用计算机在我国不同省份间的分布是较为均衡的。 但从曲线的变化趋势来看,生机比差异系数变化曲线不断处于波动中,在2004 年达到峰值,在2007 年为最低值,从2015—2019 年处于上升阶段,到2019 年几乎已经恢复到2003 年的水平。 尽管生机比基尼系数变化曲线与其差异系数变化曲线的极值不完全一致,但在总体走势上却基本一致。 特别是2015—2019年,两条曲线均又呈现出上升的趋势,表明生机比在不同省份间的变化幅度仍在加大。 同时,从极差率变化趋势来看,2003 年时生机比最低省(市)(上海)与最高省(区)(西藏)的极差率为2.85,到了2019 年时生机比最低省(市)(北京)与最高省份(云南)的极差率增大到3.52。 这一事实充分说明,教学用计算机在我国不同省份高校间的配置不均衡程度仍在加剧。

图1 2003—2019 年全国普通高校生机比均值、差异系数与基尼系数变化图

2. 三大地区普通高校生机比变化趋势与区域差异分析

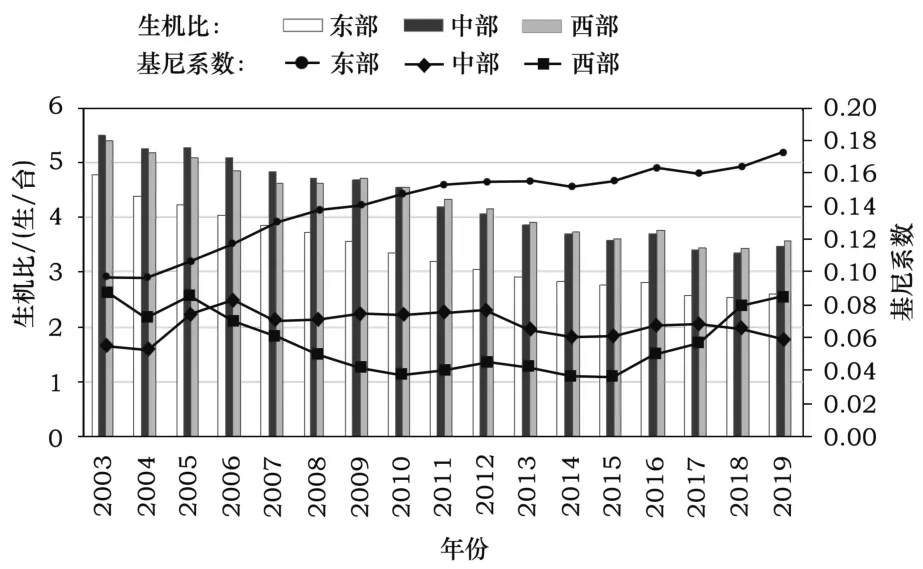

图2 从东、中、西三大地区视角呈现了2003—2019 年我国普通高校教学用计算机生机比均值及其基尼系数的变化情况。 从图2 可以看出,东部地区高校生机比均值从2003 年的4.80下降到2019 年的2.62,中、西部地区的生机比均值分别从2003 年的5.51 和5.42 下降到2019 年的3.48 和3.58。 中、西部与东部地区在生机比指标上的差距持续存在。 就三大地区内生机比的均衡发展趋势来看,东部地区的非均衡程度在逐年加剧,中部地区的非均衡程度一直变化不大,西部地区的非均衡程度呈现出先减小后增大的态势,特别是从2015—2019 年,增大趋势明显。

图2 2003—2019 年三大地区高校生机比与基尼系数变化趋势

3. 全国范围高校生均教学用计算机排名前/后五省份累计分析

图3 呈现了2003—2019 年间连续17 年来全国31 个省(区、市)普通高校生均教学用计算机排名前五位和后五位省(区、市)的累计情况。 从中可以发现,东部地区的北京、上海高校生均教学用计算机排名连续17 年均在前五名之列,东部地区的江苏、浙江有16 年排在前五之列,只有1 年不在前五之列。 西部地区的宁夏共有8 年排在前五,西藏有2 年排进前五,陕西有1 年的排名也在前五,而中部地区没有一个省份的排名进入过前五。 相比而言,在这17 年间,中部的山西和安徽分别有14 年和13 年的排名一直停留在后五名之列,中部的河南和西部的甘肃均有11 年的排名处于后五名的水平。

图3 2003—2019 年全国普通高校生均教学用计算机前/后五位省份帕累托图

(三)多媒体教室座位数(间数比例)变化趋势与区域差异

1. 全国范围多媒体教室座位数(间数比例)变化趋势与区域差异

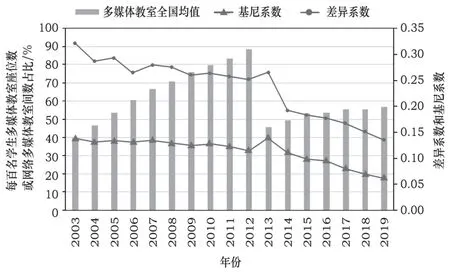

图4 给出了2003—2019 年间我国普通高校多媒体教室座位数、网络多媒体教室占教室总数比例的增长情况及分布差异变化趋势。 从图4 可以看出,每百名学生拥有多媒体教室座位数从2003 年的39.64 个增长到2012 年的88.83 个,其差异系数也从2003 年的0.3208 下降到2012 年的0.2518,其基尼系数则从2003 年的0.1377 下降到2012 年的0.1157。

图4 2003—2019 年全国普通高校多媒体教室指标均值与差异系数和基尼系数

从图4 中还可以看出,我国普通高校网络多媒体教室占比从2013 年的45.68%增长到2019年的57.13%。 网络多媒体教室比例的差异系数从2013 年的0.2655 下降到2019 年的0.1372,基尼系数则从2013 年的0.1397 下降到2019 年的0.0633。

2. 三大地区多媒体教室座位数(间数比例)变化趋势与区域差异

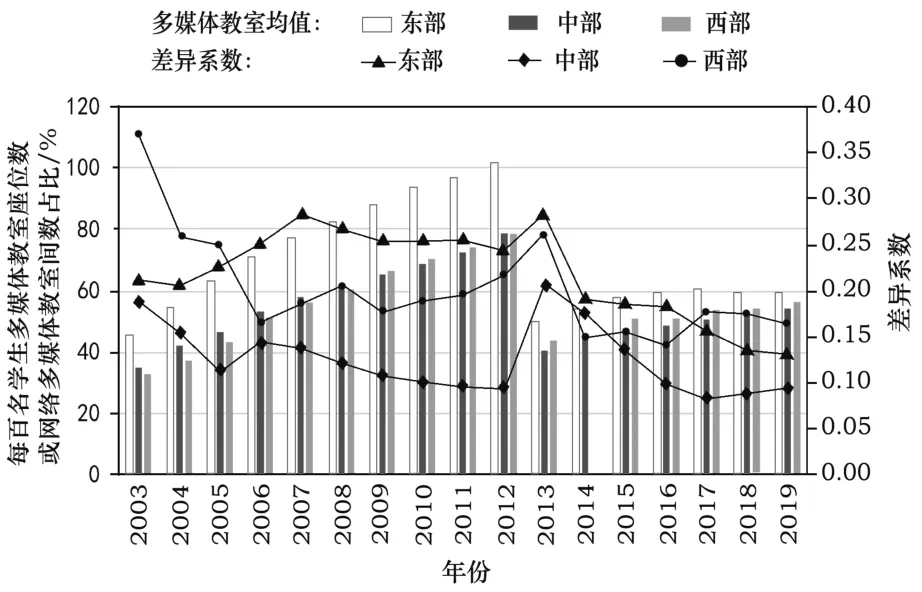

图5 显示了2013—2019 年间三大地区普通高校多媒体教室座位数、网络多媒体教室占比的分布情况及差异系数变化趋势图。 从图5 可以看出,2003—2012 年间,三大地区高校每百名学生拥有多媒体教室座位数均有明显增长,其中东部地区高校从2003 年的45.5 个增长到2012 年的101.5 个,中部地区高校从2003 年的35.5 个增长到2012 年的78.9 个,西部地区高校则从2003年的32.9 个增长到2012 年的79.1 个。 同时也可以看到中西部地区与东部地区之间的差距在2003—2012 年间一直存在,且呈现出逐年扩大的趋势。 就三大地区的非均衡程度变化情况来看,东部地区内的差异系数在2003—2012 年间呈现出增长的趋势,中部地区呈现逐年减小的趋势,西部地区呈现出先快速下降后逐渐上升的趋势。

图5 2003—2019 年三大地区普通高校网络多媒体教室均值及差异系数时序图

图5 中无论是网络多媒体教室比例的绝对指标还是相对指标的变化均表明,2013—2019 年,东中西部地区间普通高校网络多媒体教室占比间的差异正在逐年缩小。 总体而言,与2003 年相比,2019 年三大地区高校多媒体教室分布的非均衡程度均有明显减小的趋势。

3. 全国范围高校多媒体教室排名前/后五位省份累计分析

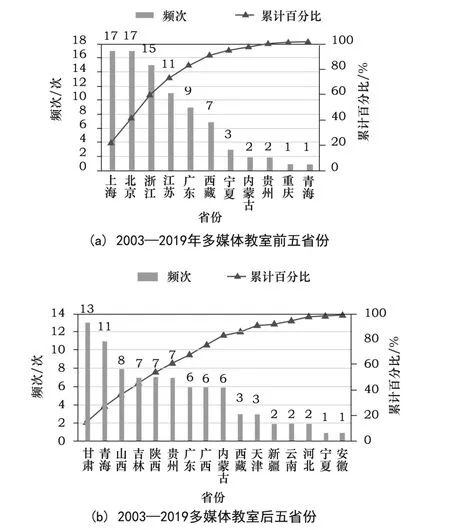

图6 呈现了2003—2019 年间连续17 年来全国31 省(区、市)普通高校多媒体教室座位数(间数比例)排名前五位和后五位省(区、市)的累计情况。 从图6 可以看出,东部地区的北京、上海高校多媒体教室装备排名连续17 年均在前五名之列,浙江有15 年排在前五,江苏和广东分别有11年和9 年处于前五水平。 与此同时,西部地区的西藏、宁夏、内蒙古、贵州、重庆和青海均有过排名前五的经历。 当然,在排名后五位的省份中,绝大多数来自西部地区。 此外,东部地区的广东省和天津市的排名分别也有6 年和3 年时间处于后五位水平。 中部地区的山西和吉林分别有8 年和7年时间均处于后五位水平。

图6 2003—2019 年全国普通高校多媒体教室前/后五位省份帕累托图

(四)教育信息化设备资产值变化趋势与区域差异

1. 全国范围内普通高校生均信息化设备资产值变化趋势与区域差异

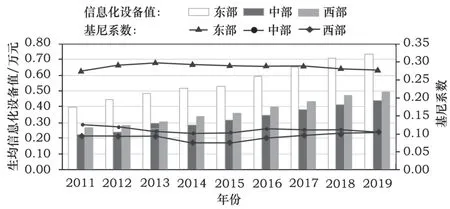

图7 呈现了2011—2019 年间我国普通高校生均信息化设备资产值平均水平的变化趋势与分布均衡程度的省际差异。 可以看出,我国普通高校生均信息化设备资产值呈现出逐年增长态势,从2011 年的0.31 万元持续增长到2019 年的0.58 万元。 在此期间,生均信息化设备资产值的差异系数也呈现出波动式增长的趋势,从2011 年的0.6671 增长到2019 年的0.7994。 另外,从基尼系数的变化趋势来看,生均信息化设备资产值的基尼系数值也一直保持在0.22 ~0.25 的水平,2011—2019 年未出现逐年下降的趋势。

图7 全国31 省(区、市)生均信息化设备资产值均值、差异系数、基尼系数变化趋势

就生均信息化设备资产值的极差率来看,2011—2019 年间的极差率始终处于7 ~9 之间。即使到了2019 年,其极差率仍为7.23。 这表明,我国高校生均信息化设备资产值在省际的非均衡状况在2011—2019 年间持续存在,并未得到根本扭转,且这种非均衡程度仍有加剧的趋势。

2. 三大地区生均信息化设备资产值变化趋势与区域差异

图8 呈现了三大地区普通高校生均信息化设备资产值在2011—2019 年间的增长趋势与区域差异。 可以看出,东部地区普通高校生均信息化设备资产值从2011 年的0.40 万元增长到2019年的0.73 万元,增加了0.33 万元;中部地区从2011 年的0.22 万元增长到2019 年的0.44 万元,增加了0.22 万元;西部地区则从2011 年的0.27万元增长到2019 年的0.50 万元,增加了0.23 万元。 与此同时,中西部与东部之间的差距仍在持续扩大,特别是中部地区高校的生均信息化设备资产值长期处于三大地区中的最低水平,应该引起决策部门足够重视。

图8 三大地区高校生均信息化设备资产值及基尼系数时序图

另外,从图8 还可以看出,中、西部地区高校生均信息化设备资产值的基尼系数一保持在0.13 以下,而东部地区高校生均信息化设备资产值的基尼系数一直停留在0.25 以上。 这一数据可以充分表明中、西部地区内部省份高校生均信息化设备资产值的分布一直较为均衡,而东部地区各省份间高校生均信息化设备资产值分布的非均衡程度显然更高。

3. 全国范围高校生均信息化设备资产值排名前/后五位省份累计分析

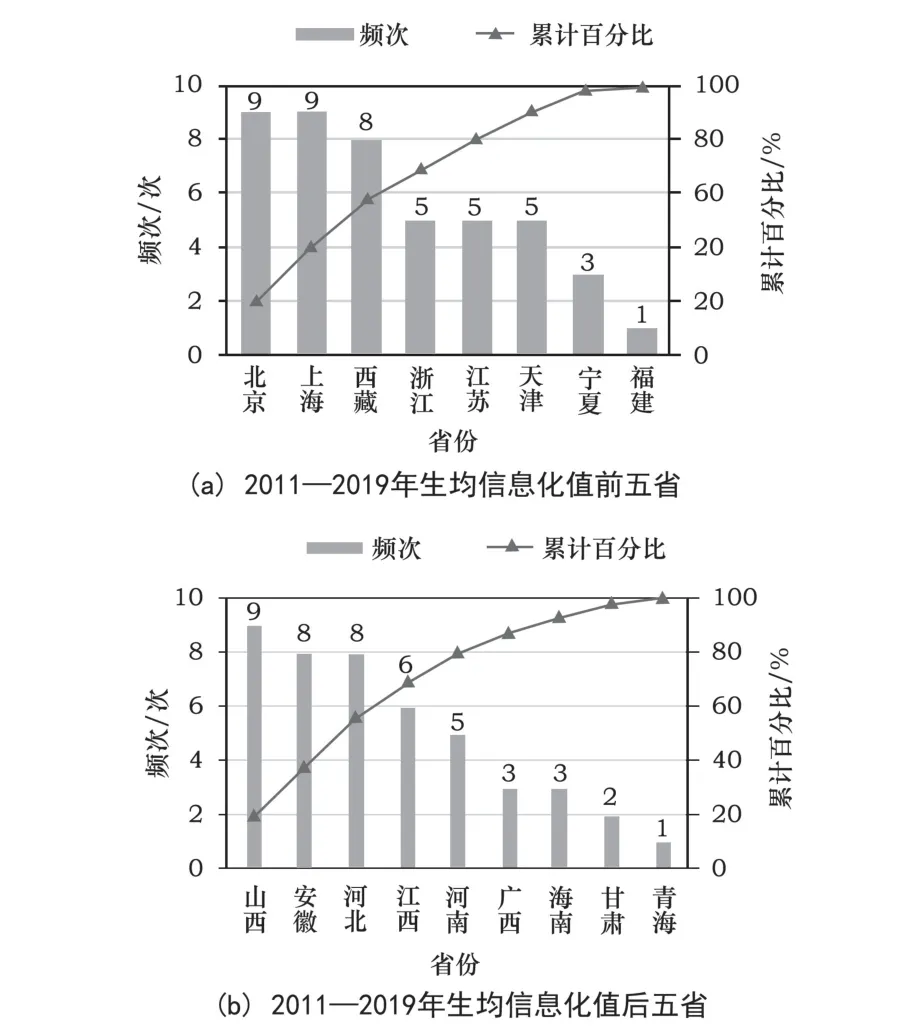

图9 呈现了2011—2019 年间连续9 年来全国31 省(区、市)普通高校生均信息化设备资产值排名前五位和后五位省(区、市)的累计情况。

图9 2011—2019 年全国普通高校生均信息化设备资产值前/后五位省份帕累托图

从图9 中可以看出,北京、上海高校信息化设备资产值排名连续9 年均在前五名之列,江苏、浙江、天津分别有5 年处于前五的位置。 与此同时,西藏则有8 年处在全国前五之列,宁夏也有排名前五的3 年经历。 相形之下,来自中部地区的山西、安徽、河北、江西和河南在绝大多数年份均处于后五位水平。

(五)我国普通高校校均网上课程数增长情况及分布差异

1. 全国范围内普通高校校均网上教学课程数变化趋势与区域差异

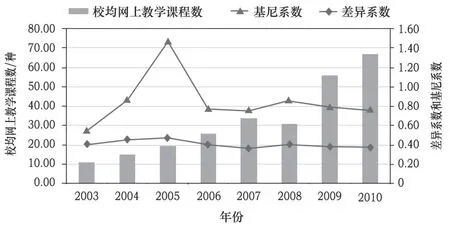

图10 显示了我国普通高校2003—2010 年间网上教学课程数量的增长情况及其在全国不同省份分布的非均衡程度。 可以看出,我国普通高校校均网上教学课程数量从2003 年的11.4 种增长为2010 年的67.1 种。

从图10 来看,全国范围内的差异系数值在多数年份都在0.76 以上水平,且呈现出快速增大后逐渐减小的趋势,这可以表明网上教学课程资源在我国不同省份分布的严重不均衡状态持续存在。 与2003 年相比,2010 年的非均衡程度更为严重。 图10 显示校均网上教学课程数在不同省份间分布的基尼系数一直在0.4 的水平上略微变动,同样呈现出先快速增大后逐渐减小的趋势。与差异系数略有不同的是,2010 年的基尼系数比2003 年的略有减小。 就极值分布来看,2003 年,北京73 所高校共开设3816 种网上课程,校均课程数52.27 种,排名第一,而云南的34 所高校共开设网上教学课程数为0,处于全国最低水平。到了2010 年,校均网上教学课程数最高的依然为北京,87 所高校共开设网上教学课程24112 种,校均最小的省份依然为云南,61 所普通高校共开设网上教学课程516 种,按校均开设网上教学课程来看,北京为云南的32.8 倍。 特别值得关注的是,2005 年我国校均网上教学课程数极差率达到了最大值,校均网上教学课程数最大的省份(海南校均147.9 种)是最小省份(云南校均0.114种)的1302 倍。 同时也可以看出2005 年也是网上教学课程数省际基尼系数和差异系数达到最高点的年份。

图10 2003—2010 年全国高校校均网上教学课程数分布情况

2. 三大地区校均网上教学课程数变化趋势与区域差异

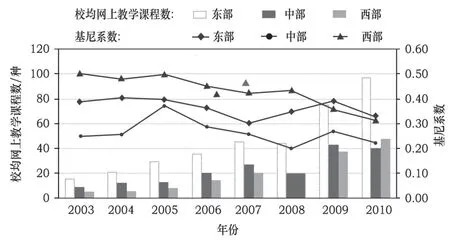

图11 给出了三大地区高校校均网上教学课程数量在2003—2010 年间的增长情况及其均衡分布的变化趋势。

从图11 可以看出,东部地区普通高校校均网上教学课程数从2003 年的15.8 种增长为2010年的97.21 种,中部地区从2003 年的9.08 种增长为2010 年的39.49 种,西部地区则从2003 年的4.96 种增长为2010 年的47.81 种。 从发展态势上看,东部地区高校一直领先,中西部高校则始终处于追赶状态,在2003—2009 年间,中部地区高校一直领先于西部地区高校。 2010 年时,西部高校出现了超越中部高校的迹象。

图11 2003—2010 年三大区域校均网上教学课程数分布情况

从图11 中还可以看出,东部地区的基尼系数分别从2003 年的0.3897 减小为2010 年的0.3283,中部地区的基尼系数则从2003 年的0.2509 减小到2010 年的0.2248,西部地区的基尼系数从2003 年的0.5025 减小到2010 年的0.3170。 同时我们也测算了三大地区内高校网上教学课程数差异下的变化情况。 结果表明,东部地区内的差异系数从2003 年的0.8829 减小为2010 年的0.7215;中部地区内的差异系数从0.4672 减小为2010 年的0.4189;西部地区内的差异系数从1.3312 减小到2010 年的0.5649。

总体来看,三大地区内高校校均网上教学课程数分布不均衡程度呈现出减小的趋势,其中西部地区的非均衡程度减小幅度最大,减小速度最快。 截至2010 年,三大地区内高校校均网上教学课程数的非均衡分布程度依然十分严重,其非均衡严重程度次序为东部>西部>中部。

(六)语音实验室座位数的变化趋势与区域差异

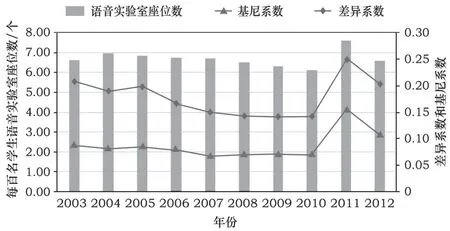

1. 全国范围内每百名学生拥有语音实验室座位数变化趋势与区域差异

图12 呈现了我国普通高校2003—2012 年间每百名学生拥有语音实验室座位数的增长情况及其在全国不同省份间分布均衡程度变化趋势。 从图12 可以看出,我国高校每百名学生拥有语音实验室座位数在2003—2012 年间基本稳定在6 ~7个水平上(2011 年达到7.61 个)。 其差异系数从2003 年的0.21 逐年降至2010 年的0.14,2011 年突然升至0.25,2012 年又降至0.20。 另外,从其基尼系数曲线的变化趋势来看,也呈现出与差异系数同样走向的态势。 从每百名学生拥有语音实验室座位数在不同省份间分布差异的极差率来看,2003—2012 年间的极差率处于1.84 ~3.08 之间,其中2003 年的极差率为2.55,2009 年为1.84,2012 年为2.30。

图12 全国高校每百名学生语音实验室座位数均值、差异系数、基尼系数

2. 三大地区每百名学生拥有语音实验室座位数变化趋势与区域差异

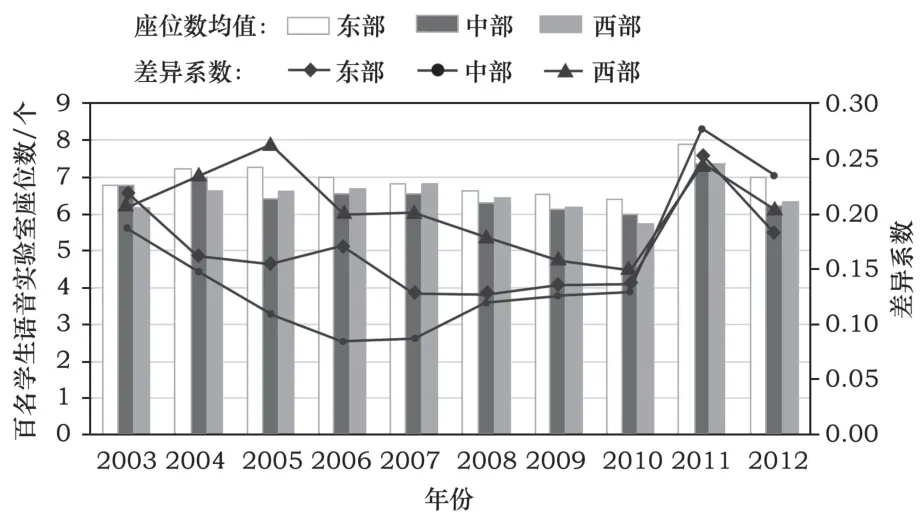

图13 呈现了三大地区每百名学生拥有语音实验室座位数均值变化情况及其均衡程度的变化趋势。

图13 三大地区每百名学生拥有语音实验室座位数均值及差异系数时序图

从图13 可以看出,就每百名学生拥有语音实验室座位数的分布情况来看,三大地区间的分布在2003—2012 年间基本处于均衡状态。 从地区内的差异系数变化情况来看,三大地区的总体走向基本一致,其中东部和中部地区高校呈现出先减小后缓慢增大的趋势,西部地区则呈现出先快速增大后逐渐减小的趋势,这种趋势在2010 年处于交汇点。 到了2011 年,三大地区内的不均衡状况同时加剧,2012 年时又都略微有所回落,其不均衡状况大致与2003 年的水平相当。

四、结论

本研究运用我国省际面板数据对新世纪以来我国高等教育信息化建设总体成就、发展历程、发展水平的时空特征等方面进行了系统的回顾与梳理。 从中可以得出如下结论。

(一)我国高等教育信息化发展成就显著

总体而言,与发达国家相比,我国教育信息化建设起步较晚。 仅从这一点看,我国走的无疑是一条追赶式发展道路,从信息化发展理念和理论到信息技术及其硬软件建设,很大程度上都是从追赶开始。 但令人欣慰的是,尽管我国教育信息化建设起步晚,但发展进程却十分快速。 到目前为止,我国教育信息化从基础设施设备的装备配备、数字化校园和智慧教室的筹划建设,到计算机软硬件的更新换代和网络宽带的改造升级,再到在线课程与教学资源的建设、共享与输出等方面均已取得十分喜人的成绩。 与此同时,我国教育信息化建设也呈现出十分鲜明的个性特征:历时短、速度快、范围广、幅度大、可感知性强。 有研究[8]56将我国教育信息化发展过程中形成的特征概括为五大特色:高速性、跨越式、普及性、创新性、前瞻性。 在世界教育信息化发展行列中,我国教育信息化的相对位置也已经从跟跑的态势进入到并跑与领跑的态势。 这既是我国整个教育信息化事业取得的卓越成就,也是我国高等教育信息化事业取得的卓越成就。

(二)经济格局引导下的高等教育信息化发展格局特征明显

二十世纪八十年代中期,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第七个五年计划的建议》中指出,我国经济分布客观上存在着东、中、西部三大地带,并且在发展上呈现出逐步由东向西推进的客观趋势[17]。 因此,无论是在理论和认识层面,还是在政策和实践层面,都要正确处理我国东、中、西部三个经济地带的关系。 此后,三大经济地带思想逐渐深入人心,为我国民众所认识和接受,直至今天,在我国普通民众心目中,这一思想认识仍然十分鲜明。 与此相对应,我国教育在地区的发展上也出现了与经济发展相类似的格局。 特别是市场经济在我国确立后的近30 年间,我国教育发展水平和发展速度受地区经济发展水平和速度的影响越发明显。 这已经为众多经济学研究成果和教育经济学研究成果所证实。 本研究的实证分析表明,在我国整个高等教育信息化进程和成果版图中,同样呈现出与地区经济发展格局高度相似的态势。

(三)中部地区高等教育信息化发展持续滞后现象十分突出

从横向对比和纵向追踪的情况来看,就三大地区内部高等教育信息化发展均衡程度来看,中部地区的均衡程度保持得最好。 但同时也应该看到,中部地区的这种均衡发展还处于低水平均衡阶段。 中部地区不仅高等教育信息化发展水平远远低于东部地区的现象长期存在,而且在绝大多数指标的评价上低于西部地区的特征和趋势也十分明显。 如果再不采取有力措施加以调控,已有差距还将会拉大、固化和延续,对我国经济社会在区域方面的协调发展产生不利影响。

(四)东部地区内部高等教育信息化发展水平差距长期存在

本研究的动态监测和累计性评价共同表明,尽管东部地区高等教育信息化各项指标的平均水平均显著高于中、西部地区,但其内部存在的相当高不均衡性长期存在。 东部地区的河北和海南两省在高等教育信息化发展评价中的低水平排名现象一直未能根本扭转,这也是导致东部地区内部高等教育信息化发展差异系数明显偏大的重要原因。 这一现象提醒我们,尽管东部地区高等教育信息化建设在整体上拥有较高水平,却显示出十分明显的分层效应的内部结构,今后仍有对其区域内部差异做出有效控制的必要。

五、对策与建议

高等教育信息化发展进程和发展质量直接关系到我国教育信息化发展全局和我国高等教育现代化目标实现程度。 为此,笔者提出如下三点建议。

(一)树立并强化我国高等教育信息化高质量发展的理念

党的十九大报告指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。 事实上,高质量发展理念不仅适用于经济领域,同样应作为我国社会各项事业发展的共同理念。 高质量发展的内涵十分丰富,不仅坚持质量第一、效益优先,而且还包含着区域协调和区域均衡的发展理念。 其中教育均衡又是经济均衡和社会均衡发展的重要基础[18],教育均衡发展是构建和谐社会的重要基础[19]。 作为支撑引领我国教育事业走向现代化的重要战略和教育均衡发展的有机组成部分,教育信息化的优先发展、高质量发展和均衡发展具有十分重要的战略地位,我们必须从思想上认识到这一发展理念所蕴含的重要机遇和时代价值。从优质高等教育资源特别是优质课程与教学资源的供给来看,理应由发达地区率先建设,率先发展,率先提供。 就优质高等教育资源的传输系统和接收装置来看,则理应优先关照薄弱地区和不发达地区。 只有这样,才能充分促进我国优质高等教育资源在不同区域的有效流动与合理利用,实现我国高等教育优质资源共建共享的初衷,推动我国高等教育在区域间的协调发展和均衡。 因此,我国高等教育信息化在地区的发展上也应该是有重点、有先后顺序的,但这绝不是机械地等待建设好一块再建设另一块。 东部地区在发展中要主动考虑如何帮助中西部发展。 中、西部除了吸收东部的优质课程教学资源、资金、技术和管理经验,更好地发挥自己的优势之外,也可以支持和促进东部高等教育信息化的率先发展,以便集中主要力量突破我国高等教育信息化发展的瓶颈,牢牢占领高等教育信息化发展的制高点,最终通过区域协调发展战略的统筹运用加速全国高等教育信息化资源布局的合理化,推动我国高等教育信息化水平的整体提升。

(二)用好用足国家在教育领域与地方共同分担的利好政策

2019 年,国务院办公厅印发了《教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》(以下简称《方案》)。 《方案》将教育领域财政事权和支出责任划分为义务教育、学生资助、其他教育(含学前教育、普通高中教育、职业教育、高等教育等)三个方面。 对于含高等教育等在内的其他教育,实行以政府投入为主、受教育者合理分担、其他多种渠道筹措经费的投入机制,总体为中央与地方共同财政事权,所需财政补助经费主要按照隶属关系等由中央与地方财政分别承担,中央财政通过转移支付对地方统筹给予支持[20]。这一方案的出台为我国教育事业今后的整体发展、有序发展、高质量发展和均衡发展提供了及时的政策引领和强有力的财政支持。 对于统筹协调推进区域间和区域内教育事业均衡发展将起到十分关键的引领作用,特别是对于长期以来因各种原因所造成的教育资源投入不足的地区和省份将会产生极其重要的补短功效。 但这一利好政策所能产生的实践效应不会自动发生,而是需要各省级政府主动用好这一政策,积极推动贯彻落实,推动其良好实践效应的发生。

(三)积极运用评估手段引导和推动我国高等教育信息化向高水平均衡发展

近几十年来以来,信息技术已经充分证明了它的活力和改变社会、促进社会变革与进步的能力。 由于变革的范围广、速度快,社会已经逐渐变成了信息化社会。 作为促进教育现代化极其重要的推动力,高等教育信息化自身的均衡发展同样极其重要。 然而,我国高等教育信息化自身正面临着巨大的挑战,新时期能否在世界高等教育信息化进程中保持领先地位,仍然面临很大的不确定性。 与此同时,充分考虑到我国高等教育信息化区域间发展的状况,我们还要更好地兼顾均衡问题。 在寻求应对挑战措施的过程中,监测与评估手段的合理使用可以产生积极作用。 笔者认为,当前的首要任务是构建一套适合我国高等教育实际情况、精准反映我国高等教育信息化高水平均衡发展的监测指标体系(在这一指标体系中,特别强调要涵盖教育信息化在高校中的课内外应用水平,高校领导决策层、教学管理服务层的教育信息化意愿和广大师生群体的教育信息素养等指标),并积极运用这一指标体系做出适时的科学评价,以此来精准把握我国高等教育信息化发展的动态水平,进而推动我国高等教育信息化资源更加合理流动,有效推动我国高等教育事业在新时代高质量发展。

注释:

①按照我国官方统计报告中区域划分方法,将31 个省份划分为东部、中部、西部3 个区域,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南11 个省(市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省;西部地区包括四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古、广西12 个省(区、市)。