高师地理专业气象学与气候学课程中理科思维培养探究*

徐光来 徐晓华

(安徽师范大学 地理与旅游学院,安徽 芜湖 241002)

地理科学是研究地球表层人类生存环境的空间差异、时间演化以及人与环境相互作用的科学,具有区域性、综合性和文理工交叉的特征[1]。 其中,“地理”中的“理”是指事理、规律,或者是事物规律性的内在联系。 为了增加对知识点理解和应用的深度和广度,在地理科学专业的课程,特别是部门自然地理学课程教学中,应该在讲解区域某一地理要素时空变化特征的基础上,结合与其他地理要素的相互作用,综合分析某一地理要素变化的规律和影响机制。 因此,在教学上教师需要重视地理学的基础理论和方法的认知,增强相关基础理论在实际生产中的应用,突出创新实践能力的培养[2-3]。

气象学与气候学是一门强调物理机制的学科,对课程理解程度,取决于对大气中基本物理过程的掌握深度以及逻辑思维和综合分析的能力[4]。 但地理专业中气象学与气候学课程内容不同于气象院校的体系,不必追求内容的完整性[5]。 例如维恩位移定律,黑体辐射强度与单色辐射最大值对应的波长呈反比,学生需要了解其原由,但不需要掌握严格的公式推导过程。 因此在教学中穿插逻辑性、严密性较强的数理思维训练有利于学生对知识的掌握。

理科思维包括逻辑、辩证、实证和创新思维等[6]。 与文科思维依靠抽象、直觉思考不同,理科思维善于用数据和逻辑推理去看待世界并解决问题,按照步骤解决,最终得到答案。 本文以理科思维为视角,在对气象学与气候学课程多年教学工作的经验总结基础上,从引入基本原理、联系生产实践和了解科学前沿三个方面探寻气象学与气候学课程教学中理科思维培养的有效方法。

一、从基本原理深刻认识规律,培养逻辑思维

教材中有些理论和规律缺少前置基本原理,易导致学生对需掌握的基本规律知其然而不知其所以然,为避免此种状况的发生,可通过引入知识窗的方式增强学生的理解。 引入的前置内容虽然不作为本专业的考核要求,但是对于学生掌握规律有较大帮助。 如图1 所示,引入的前置包括基本理论的提出、发展历史和数学表达。 此外,还应对需掌握的理论或规律的延展或应用进行适当的描述,以便深入浅出。 引入的应用包括在大气科学以及相关科学中的应用。 例如,在讲解大气的垂直分层中,大气热层温度达到500k ~2000k 难以理解,可引入热量与温度概念并举例帮助学生理解。

图1 理论教学的逻辑体系

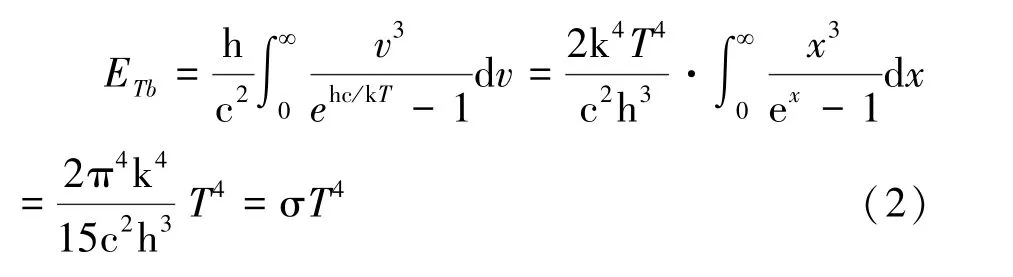

在讲解大气的热能和温度一节时,斯蒂芬玻尔兹曼定律与维恩位移定律可以通过普朗克定律进行推导,加深理解。 根据普朗克定律,黑体的辐射强度(ETb) 等于黑体所辐射的各单色波(λ) 的辐射强度之和,

引入频率v=c/λ,

式中T为黑体的热力学温度,h 为普朗克常数,k 为玻尔兹曼常数,c 为光速,σ 为斯蒂芬玻尔兹曼常数。 斯蒂芬玻尔兹曼定律最初是由实验数据归纳得到的,这里引入普朗克定律帮助学生认识定律背后的基础定律。 同理,在讲解维恩位移定律中,根据普朗克曲线单色辐射最大值对应的波长(λm) 处一阶导数为零的条件, 可推导出λmT =const(常数)。

在大气运动的动力学基础一节中,地转风(Vg)、高压梯度风(Vac) 和低压梯度风(Vc) 大小比较中,一般根据受力分析进行讲解,讲授过程比较抽象。 即同样的气压梯度力,高压梯度风具有和气压梯度力相同方向的惯性离心力,低压梯度风具有和气压梯度力相反方向的惯性离心力,从而影响平衡时的风速。 这里可以利用风力大小的数学表达式演算进行讲解,演算过程比较繁琐,可在备课中提前进行,课件展示即可,最后结合教材中提供实测的各种风力大小的数据表加深理解。表1 给出了教学过程中一些引入的原理,供交流参考。

表1 气象学与气候学中部分相关基本原理

二、结合生产生活实例学习抽象理论,培养实证思维

在气象学与气候学教学中除了气象要素观测等实习或气候统计等实践以外,不同尺度的天气、气候实践认知也是必要的。 即理论联系实践,知和行统一,从而促进知识点的深刻理解。 同时,实践教学也能增强学生对国家或乡土情怀的感知[8]。

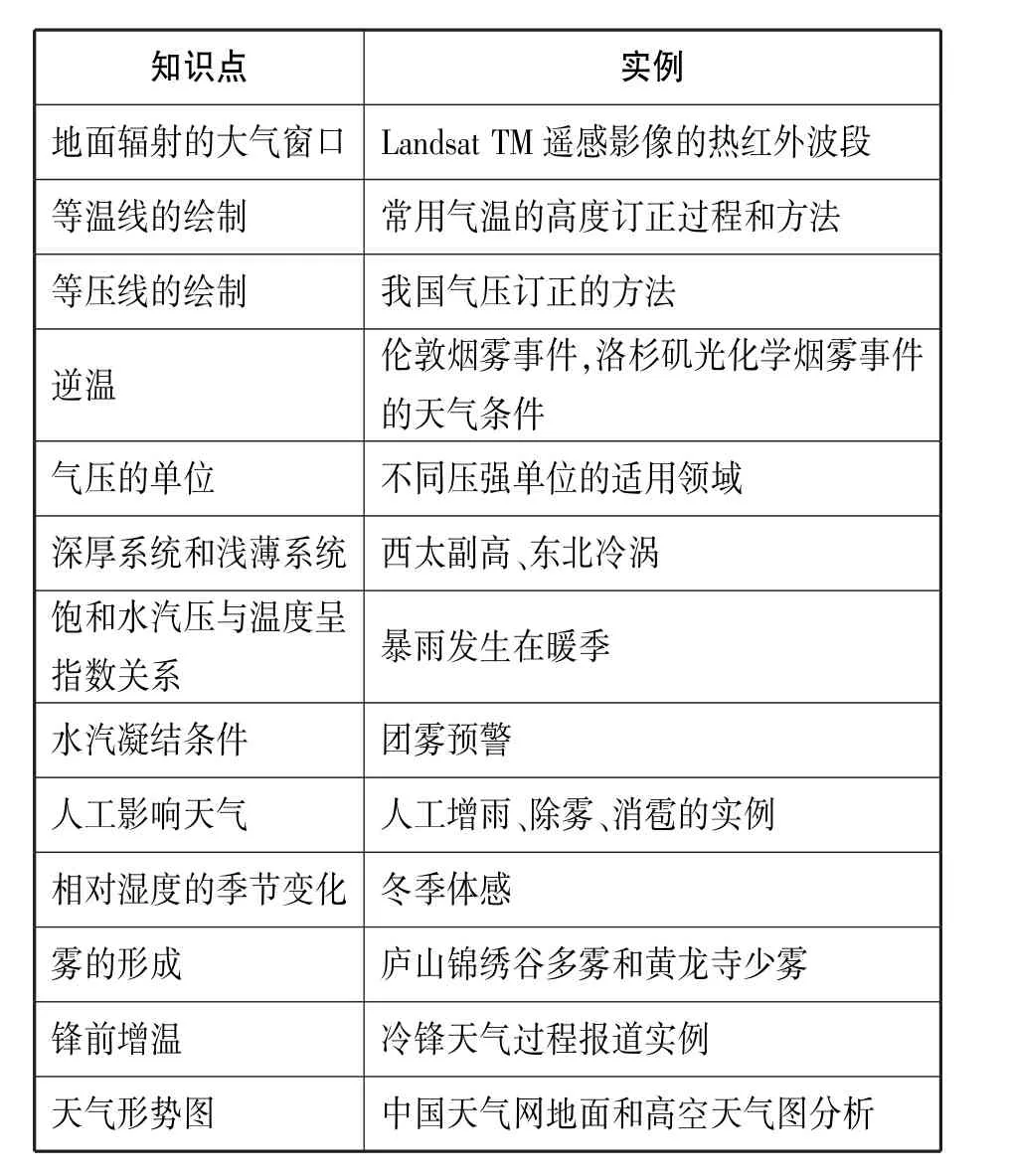

如在水汽凝结条件的教学过程中,为让学生理解在凝结核充足的条件下,水汽不必达到饱和状态也可以凝结,可结合应用研究中,高速公路团雾发生时,相对湿度在85%~95%之间,水汽并未达到常态下的饱和[9],从而加强学生具体的认识。 在雾的形成中,可结合本专业庐山地理实习中,位于山地迎风坡的锦绣谷区和如琴湖区域发生雾的概率比较大,位于山地背风坡的回龙路和黄龙寺区域发生雾的概率比较小的现象,加深学生对上坡绝热冷却、下沉绝热增温以及区域小气候的实践认知。 表2 列出了一些教学过程中实例,供交流参考。

表2 气象学与气候学中部分相关实例

三、了解学科前沿,更新知识内容,培养创新思维

当前,大气科学相关理论的研究逐渐推进,雷达、遥感等技术快速发展以及全球气候变暖已成共识,极端天气事件发生频率加快等背景下,气象学与气候学涉及的一些理论、方法和技术手段需要进行更新和改进,以适应当前地理科学专业课教学的需要[10]。 同时,对前沿理论和技术的了解有助于学生进行探索性学习,学会分析当前气象学与气候学理论和方法中还存在的问题和不足,进而实现启发式创新思维的培养。

在理论教学中,结合最新的研究成果和发展概况,加强学生的探索性学习。 例如《热带气旋命名》(GB/T 19202—2017)、《梅雨监测指标》(GB/T 33671—2017)、 《 寒 潮 等 级》 ( GB/T 21987—2017)、《厄尔尼诺/拉尼娜事件判别方法》(QX/T 370—2017)和《IPCC 第六次评估报告》等,这些命名、标准或报告内容是什么,经历了怎样的讨论过程,这些需要引导学生去思考。对一些尚在研究的领域,引导学生查阅文献或相关资料,如三圈环流模型中纬度环流圈的认识[11]、数值天气预报制作过程和准确率、其他行星大气组成和结构等。

气候变化以及人类活动对气候的影响是与当前科学前沿联系最多的章节,在教学过程中注意引导学生思考新技术的原理、实用领域和存在的问题等。 例如当前气候变化研究中海洋沉积、黄土沉积、冰芯、珊瑚、树木年轮等主要信息源,粒度、同位素、孢粉、硅藻、有孔虫等代用指标,以及14C、古地磁、光释光、ESR 等主要测年技术。 教学过程中结合气候变化最新研究论文,使学生了解当前人类对气候变化的认识水平,还有哪些有待进一步研究。 如青藏高原的“亚洲水塔”效应及其对气候变化的响应等研究[12]。

在气象要素实习指导中,以往的人工百叶箱检测已经被自动检测取代,需要学生了解最新检测技术的原理和精度等。 此外,大尺度的监测方面,教学中融入激光云高仪、能见度仪、闪电定位仪、自动气象站、气象卫星遥感、智能图像识别等新技术手段的介绍,让学生了解气象科学的最新技术手段。 表3 列出了一些较新的知识内容,供交流参考。

表3 一些气象学与气候学相关新知识

四、小结

气象学与气候学是地理科学专业中对数理基础要求较高的课程,在教学中适当引入基础理论,联系生产生活实践以及紧扣学科前沿等理科思维的培养,有助于深入学习理论规律和构建知识点间的逻辑体系,从而达到融会贯通、深入浅出的学习效果。 同时,气象学与气候学是地理学专业的专业基础课,通过本课程建立严谨的数理思维习惯,能为今后综合自然地理和区域地理的系统综合性学习打下良好的专业基础。 本文以教学实践为基础,对气象学与气候学中理科思维的培养提出了初步建议,以期和同行交流,取得良好的教学效果。