论巫鸿汉画像艺术研究中的“空间性”

摘 要:20世纪,随着西方思想文化“空间转向”大潮涌起,巫鸿越来越注重对汉画像艺术中“空间”问题的研究。“空间”已经跨越哲学、人类学、社会学、自然科学等学科界限,成为美术史研究的热点。汉画像作为汉代独有的一种画像雕刻艺术,题材多样,内容丰富,反映出汉代人民的社会生活和礼仪信仰等。对汉画像中的“空间性”进行探讨,有助于进一步了解汉代的空间观念,具有重要意义。

关键词:巫鸿;汉画像;空间性

基金项目:本文系2020年人文社科“论巫鸿汉画像艺术研究的学术开拓”(KYCX20_2418)阶段性研究成果。

一、武梁祠屋顶初现空间性

“空间”问题从巫鸿的第一本书及博士论文《武梁祠:中国古代画像艺术的思想性》中已能看到部分雏形,该书分为上下两部分,上编梳理了武氏墓地的发现和千年来人们对武氏祠堂的学术研究,下编分析解读了屋顶、东西山墙和墙壁上各类石刻画像的内容和涵义。武梁祠屋顶的“上天征兆”画像最能表现出空间中“天”的装饰位置,这与汉代儒家学派创始人董仲舒“天覆无外”的观点相同。这里的“天”与西方世界中的上帝并不一致,“天”不是真实存在的实体也不是某神居住的场所,但它却有目的性地回應人类的愿望和指导人类活动的实施,是具体自然现象也是抽象原则的体现。武梁祠屋顶两块征兆石中目前可以确定二十四个祥瑞图像,这些图像不仅有其独特的艺术风格和内涵,还反映出祠主武梁本人的政治倾向和治学抱负。征兆石里的图像可分为祥瑞图像和灾异图像,当祥瑞图像出现时,象征着国家安定富强、君主具备相应的德行;当灾异图像出现时,则是上天警告世人要具备某种德行否则灾难不久就会降临,汉代儒生常以图像判断上天的征兆是吉是凶。

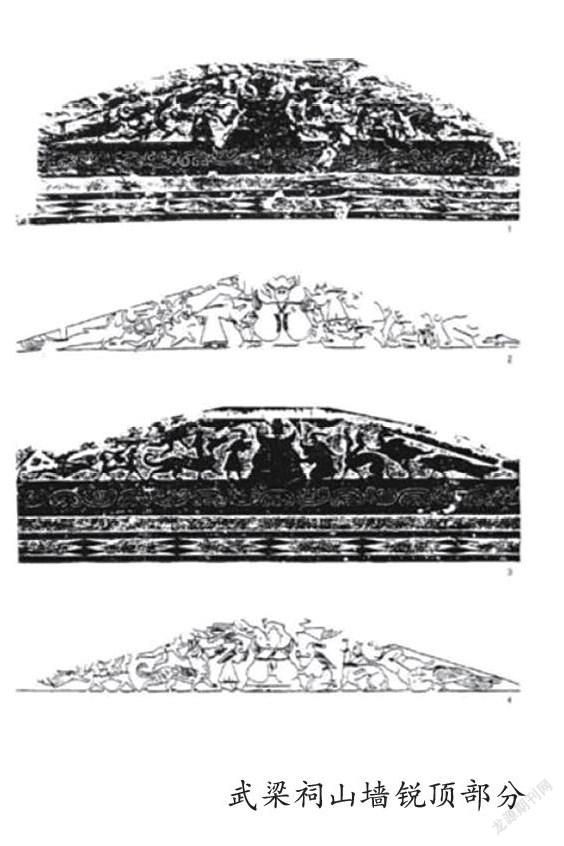

武梁祠东西山墙锐顶上的图像围绕中心人物呈对称状分布,根据汉代人们信仰的宇宙阴阳观设计。位于西山墙锐顶的西王母头戴华冠,位于画面中心,正襟危坐面向观者,双侧分布四位手持神物的长裙女性羽人和人头长尾的神鸟,与西王母成对出现的东王公位于东山墙锐顶中心,双侧是两位正拜谒的男性羽人和代表男性君主的龙虎等神兽。因此,西王母代表了阴的概念,东王公无疑与阳的概念密切相关[1]128。武梁祠屋顶的征兆图像与东西山墙锐顶的东王公、西王母画像共同组成上天和神仙世界,从空间位置上守护着东西墙壁上的人类世界,构成武梁祠的宇宙图像。在此,巫鸿将汉代宇宙阴阳观的信仰转化为山墙锐顶中东西对立的空间观念。

巫鸿将武梁祠放在宋代以来对汉代历史的研究和汉代思想、社会关系两个维度中,并未将“空间”的相关概念作为武梁祠研究的专项方法进行阐述,对武梁祠石刻画像的研究基于确定各图像题材的来源后便展开“图像志”和“图像学”层次上的研究,进而综合探索祠堂画像艺术的思想性。巫鸿曾在日后OCAT研究中心①的讲座中指出,潘诺夫斯基对美术史图像进行的常规三个步骤分析法,即前图像志描述、图像志分析和图像学阐释并不适用于中国古代礼仪美术中的具体个案研究,中国古代没有西方基督教美术统一的宗教系统,也没有权威性的宗教文本,在历史发展过程中,基督教美术的图像与文本间相互联系,大部分图像在文本中有据可循。因此,巫鸿认为研究一件中国古代图像作品,首先应该抛开其单独图像内容的认定,进而分析构成画面空间的各种形式因素。对其空间表现的分析是解读作品本身最重要的途径。在这个阶段过程中,巫鸿没有把空间分析法作为汉画像艺术的主要研究方法,在后续出版的论文著作中,从具体个案出发,详细描述以空间为主的方法论分析。

二、图像空间与器物空间

从“阈界”到“女性空间”,从“政治空间”到“位置意义”,“巫鸿在不同的个案研究中使“空间”概论逐渐清晰起来。2016年,芝加哥大学北京中心举行了三场关于“‘空间’的美术史”系列讲座,以关于“空间”的相关概念为基础,巫鸿从方法论的角度审视美术史中的“空间”问题,将研究方法上的空间因素凸显出来,进一步提升与整合。

在图像空间中,巫鸿把图像中的空间结构作为关键,不把图像外的文献资料作为研究依据,通过分析图像中的空间表达方式,探索空间在图像中的视觉逻辑和结构意义。对马王堆T型帛画的重新分析中,巫鸿故意避免对其图像具体内容、含义和功能的讨论,而是在理解空间构图的基础上进行帛画图像的图像学或图像志分析。图像构成了空间,空间存在于图像中[2]86。国外学者对于中国汉画像艺术空间描绘方法的见解不同,在芝加哥大学担任东亚美术史的德国学者路德维格·巴赫霍夫认为,中国画像艺术是一个“二维表现与三维再现”的进程,将此进程分为四个阶段,以孝堂山和武氏祠堂画像为“空间意识尚未形成”的第一阶段,以武氏祠画像“宴饮六博图”为“现实主义”风格的第二阶段,以朱鲔石堂“宴饮图”为“对三维空间的尝试”为第三阶段,最终以顾恺之《女史箴图》为第四阶段的代表结束,但他的观点受到一些学者的质疑。本杰明·马奇认为汉画像中貌似原始的空间描绘方法其实是处于某种特殊的选择而非无知[3]。威尔弗雷德·威尔认为汉画像的目的不是重构人类真实视觉经验中的三维空间,而是通过图像传达画者希望传达的特定信息[1]59-76。武氏祠堂和朱鲔石室画像中这些具有不同空间概念和表现方式的作品并非产生于一个进化的过程,而是出于不同目的或“意图”[2]25。

在探讨空间与器物的关系时,巫鸿的目的仍旧是发掘空间概念在艺术分析中的潜能,而不是对具体的个案进行深入详细的研究。老子在《道德经》中提到,因为车轮是镂空的才可以发挥车轮的作用,德国哲学家马丁·海德格尔受到老子的启发,认为一个壶的“物性”在于其内部空间的空洞,如果没有这个空洞,则这个壶就不是可以盛水的壶[4]。中国古代器物品类丰富,数量众多,这些器物在日常生活和祭祀中具有实用、礼仪和审美等功能,中国学界目前对这些器物主要从其制作技术、铭文、类型学和形式风格四个方面进行研究,对器物空间方面的研究是学术史上的一大空缺。巫鸿重新审视中国器物中的空间关系,把器物的内外双重空间作为一个整体进行研究,把空间作为器物的关键因素进行分析,进一步探索空间概念方法论运用到中国古代器物的可行性。

以东汉末年四川王晖石棺为例,这具石棺是目前已知的第一具刻有死者姓名的石棺,石棺装饰简易的花纹。石棺内部常被认定为具有神圣意义,外部代表微型宇宙,两侧和上方雕刻着象征方位的青龙、白虎和玄武。本该出现在石棺前端代表南方的朱雀画像却被另一幅画面取代,成为连接石棺外部空间和内部空间的一个通道入口。石棺前端装饰一带有翅膀,腿部长有羽毛的仙娥,此仙娥怪异形象的可能是仙人与朱雀形象的巧妙结合。仙娥从一半开启的大门处探出头和半个身子,像是从石棺内部空间窥探外部大千世界,也像是内部空间的一位使者正欢迎王晖的灵魂进入仙界。

三、女性空间

女性题材绘画在美术史中占据重要地位。女性题材的汉画像数量众多,其题材丰富,内容新颖,人物形象具有深刻内涵。2019年《中国绘画中的“女性空间”》问世,这是一本集中巫鸿二十多年思考和研究的学术成果,突破传统“仕女画”和“美人画”的研究范式,拓展中国绘画中题材的新视野,不再局限于形式分析和图像学阐释,而是通过“女性”和“空间”两个层次重新解读绘画作品的意义和内涵。巫鸿指出研究中的“女性空间”不仅包含“仕女”“美人画”,还涵盖其他以女性人物为中心的人物绘画,涉及范围更为广泛。

汉画像中有许多以女性为题材的画像,以空间为核心的女性题材画像主要有以下两类:以西王母为首的神仙信仰中的宇宙空间,以儒家道德教喻为主题的女性楷模空间,现以道德教喻为例详细分析。

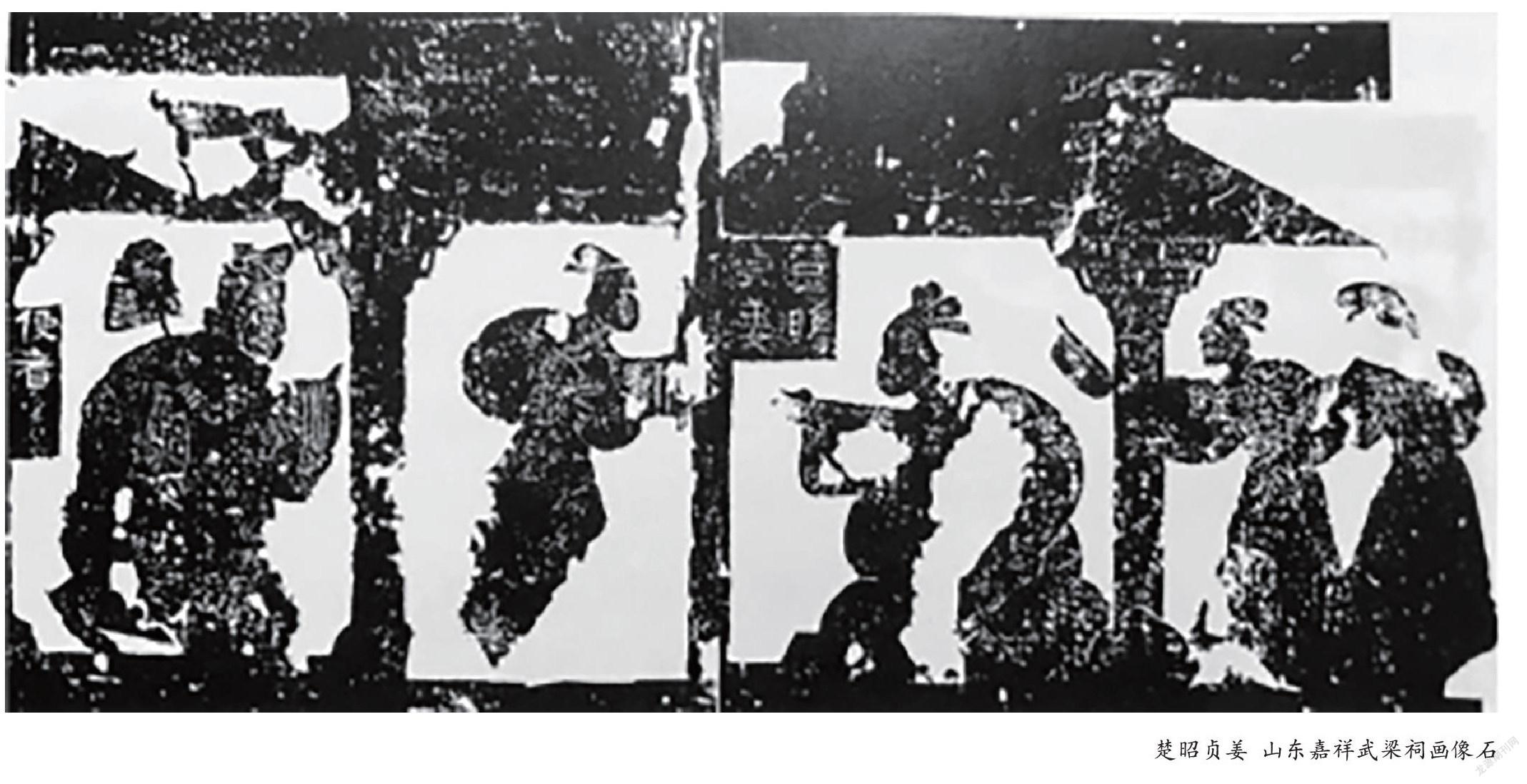

被公认为是汉代祠堂典范的山东嘉祥武梁祠堂中,一系列表现女性人物形象的图像紧跟古代帝王画像,随后才是各类忠臣孝子等男性画像。巫鸿分析具体个案中的图像,找出“女性空间”在不同图像中的表现方式。武梁祠中七个烈女故事按照《烈女传》的顺序依次排列,塑造最富有想象力的瞬间形象,其中四幅表现出建筑空间,对塑造画面中的性别教喻空间起到关键作用[5]66。以最具代表性的楚昭贞姜为例,故事中的妇人姓姜,是楚昭王的夫人。一天,楚昭王外出游玩,将夫人留在渐台上,楚昭王游玩途中听说不久后洪水将至,会淹没渐台,于是赶忙派使者回宫营救夫人,但使者走得慌忙并未携带楚昭王的信符,夫人未见信符不愿离开渐台,对使者说:“如果拿我的生命和贞洁相比,我更愿意选择至死不渝坚守节操,如果未见信符离开渐台虽可活命,但余生失去信义,如同苟活。”使者见状只好返回取楚昭王的信符,但返回途中凶猛的洪水已至渐台将夫人冲走。楚昭王听闻此事后不禁感慨夫人为了名节,保全贞操,哪怕被洪水围困也坚贞不渝毫不动摇决心,于是赐予夫人“贞姜”的封号。

从武梁祠石刻画像中可以看到,图像没有描述洪水逼近渐台淹没夫人的情景,而是刻画使者与夫人因信符交流的谈话场面。本质上汉画像叙事是一种图像跨出自身的媒介特性而去模仿他种媒介(表演)所叙述故事的跨媒介叙事。汉代的图像叙事均表现为单幅图像叙事,且表现为单一场景叙述,它们善于通过再现单个的“戏剧性场景”来概述故事的精髓[6]。如果仅凭画面中“使者”和“楚昭贞姜”的榜题确定图像故事,分析人物动作,传统图像学的解释到此即可,但巫鸿对于这个画面的解读抛开图像志研究,重新对其空间构成和视觉因素进行研究,探究关键时刻的空间意义和伦理道德上的空间内涵。画面以两根立柱分为左、中、右三个部分,同时立柱也很巧妙地将男性使者与楚昭王夫人分开,左面对的男性使者正通过中间的侍女向楚昭王夫人禀告情况,右面两个侍女代表隐秘的深宫庭院,间接表现儒家学说中“男女授受不亲”的原则。祠堂画像的设计者认定观看画像的人是对《烈女传》中此故事相当熟悉的,他省略故事中多余的情节,突出表现画面的建筑元素,这些建筑起到空间划分的作用和道德隐喻作用,此画像一方面将《烈女传》文学叙述转换成图像叙事,另一方面突出儒家推崇的女性道德,楚昭夫人的双重身份体现出对丈夫的“信”和对君王的“义”。巫鸿对汉画像中女性空间的解读不再单独关心雕刻的画面,而是由图像、器物、建筑、榜题等一系列其他因素组成的整体空间,从汉画像整体出发,“在其宏观视觉结构中界定女性人物所处的位置、与男性的关系,其叙述性和象征性,其形象再现与文学、宗教、政治的关系,等等”[5]482。不局限于单一图像,不从单一图像中提取片面信息,透过图像深入剖析图像背后的社会背景和文化内涵,挖掘女性题材画像在历史语境中的丰富性、复杂性和必要性。

四、“位”的空间

巫鸿进一步提出“位”的概念,“位”指得是特定礼仪场所中的主体位置,它是一种特殊的视觉表现形式,需要通过标记来明确主题位置。汉画像石中有许多表现“位”的主题画像,“位”不是一个具体的实际器物,而是由多种器物组成的空间性场所。“位”看起来抽象空洞,但却是墓葬艺术中必不可少的关键部分,是为墓主人的灵魂专门设定的[7]。

“位”和汉代礼仪有着密切联系,中国古代许多文本和图像是在“位”的基础上产生的,最著名的就是“明堂位”,通过四周众多朝臣、诸侯层层环绕,展示统治者的中间位置,代表其至高无上的权威。

“大象无形”,老子作为道教的创始人,经历了从历史人物到宇宙之神的转变,对于道教老子形象的塑造一直颇受争议。“道”是一种无形的、超越形体的概念,不能用具体的艺术手法描绘。据《后汉书》记载,公元166年桓帝为道教神祇老子立祠堂祭拜,设“华盖之座”[8],這个“座”其实是一种“位”的象征,不在于表现一个神祇的具体形象而在于表现一个特定的礼仪环境和场所。供奉的神祇不被刻意限制为具体形象,供奉者可以肆意想象心中神祇的神圣形象,从特有的空间环境出发,悟出其中的真谛,对于信徒而言,这是一种更具魅力和感染力的方式。

湖南长沙发掘的马王堆1号汉墓被认为是中国历史上最具规模的汉墓之一,它是中国早期墓葬和宗教之间过渡阶段的产物。众多论文期刊详细介绍了马王堆汉墓的具体情况,巫鸿拒绝考古发掘报告式的“材料种类”分类法,提倡重构器物原境,从墓葬仪式过程出发,重新解读马王堆汉墓中椁箱的位置分布和深刻内涵。马王堆1号汉墓的墓主人軑侯夫人拥有四个陪葬日用品和食物的椁箱,椁箱围绕軑侯夫人的棺箱成四周分布。与其余三个拥挤的椁箱相比,位于棺箱北面的头箱中布置得略为空旷,更像一个观看表演的场所。墙面上挂着精美的彩色织幕,竹席、坐垫以及精美的漆器等依次摆放在一个背靠画屏的“位”之前,头箱中没有任何肖像和神像,这是一个无形的“位”[9]。根据“位”周围的两双丝质鞋,盛放化妆品的漆盒和拐杖等这些軑侯夫人的贴身物品可以推测出这个“位”是给軑侯夫人无形的魂魄准备的。头箱东侧是精心布置的舞台,有舞俑和乐师俑正在表演节目,隔着漆器与西侧軑侯夫人的“位”遥遥相对。巫鸿提出要将帛画放在整个墓葬中看待,墓葬放在整个丧葬礼仪中看待,他反对大多数学者认为的帛画“升天”理论,马王堆1号墓中多次出现軑侯夫人的形象,彩绘棺中是精心保存、千年不朽的尸体,T型帛画中是灵床上被衣物包裹的尸体和拄拐的妇人形象,他认为马王堆汉墓中的三重外棺使軑侯夫人与外界层层隔离,与生者分离、进入神灵的地府和身临仙境。

五、结语

“空间性”在美术史中很早被提及但长久以来未被凸显到一个方法论的位置。汉画像中的“空间性”通过位置、图像、器物和总体布局等体现。巫鸿作为拥有中国传统文化知识和西方创新视角的海外华人,善于运用西方方法论探究中国古代艺术,为中国古代艺术在世界舞台上大放光彩做出了贡献。

注释:

①OCAT研究中心是OCAT(OCT Contemporary Art Terminal)在北京设立的学术研究机构,以研究古代艺术和中国现当代视觉实践艺术为主,研究范围包括艺术家、艺术作品、艺术潮流、艺术著作和其他一些艺术机构和艺术生态,还涉及相应的海外学术交流。

参考文献:

[1]巫鸿.武梁祠:中国古代画像艺术的思想性[M].柳扬,岑河,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2015:128.

[2]巫鸿.“空间”的美术史[M].钱文逸,译.上海:上海人民出版社,2018:86.

[3]B.March.Linear Perspective in Chinese Painting[J].Eastern Art,1931(3):113-139.

[4]Otto Poggeler.“West-East Dialogue:Heidegger and Lao-tzu”in Heidegger and Asia Thought [M].edited by Graham Parkes.Honolulu:University of Hawaii Press,1990:61.

[5]巫鸿.中国绘画中的“女性空间”[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2019.

[6]龙迪勇.从戏剧表演到图像再现——试论汉画像的跨媒介叙事[J].学术研究,2018(11):144-157.

[7]巫鸿.无形之神[M].上海:上海人民出版社,2019.

[8]范晔.后汉书[M].北京:中华书局,2007:3188.

[9]巫鸿.黄泉下的美术[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2010:67.

作者简介:潘晓宇,江苏师范大学文学院艺术学理论专业硕士研究生。