苗族传统建筑形象的装饰语言阐释

——以黔东南西江地区为例

宗广功

(扬州大学)

2006年,黔东南“苗寨吊脚楼营造技艺”入围第一批国家非物质文化遗产名录,从官方渠道进一步走进人民大众的视野[1]。自国家倡导“旅游扶贫”的政策之后,为摆脱经济落后的现状,黔东南西江苗寨在自治区政府、镇政府的领导下积极开发本土的少数民族资源,发展颇具特色的旅游经济。“旅游发展大会”之后,西江千户苗寨以“世界上最大苗族聚落”的名号掀起一波又一波的旅游热潮。进入西江苗寨,每个人都被鳞次栉比的民居建筑所震撼。苗寨传统吊脚楼是苗族先民因地制宜、实现与自然和谐共处的智慧结晶。在苗族传统建筑的细部,如屋脊、山墙、吊瓜、美人靠等,各种造型元素与装饰符号的灵活运用,为苗寨建筑注入丰富的文化内涵。苗寨建筑造型颇具中原地区传统建筑的遗风,这或许是因为多次的民族大迁徙与汉族建筑文化相交织产生的衍化。苗寨建筑的装饰多是由工匠负责完成,但在实地调研过程中,建筑工匠包括房屋主人都很难对建筑中的装饰特征作出明确的解释,相关处理方法也多数是经验性的技法流传。因此,对苗族传统建筑形象的典型装饰语言进行剖析,具有极强的现实意义。

一、屋脊装饰

屋脊是苗族建筑装饰中最为精彩的部位之一,由于处在建筑的外部,也是能够直观地看到的装饰部位,如图1所示。对于屋脊的装饰,主要集中在脊身和尾端。在东、中、西三大方言区的苗族房屋,屋脊瓦塔的堆叠形式基本上都是采用相类似的形式:两端有往上卷曲的翘角,在屋脊的正中间堆叠一个小瓦塔。这个位于屋脊正中间的装饰物,有的地方把它做成一个圆形的图案。追究该图案的具体缘由,著名文化学者靳之林先生认为采用这样的图案是“两极与通天”的寓意。但是,这种瓦塔造型并不是苗族独有的建筑文化符号,与苗族相邻的四周族群都有这样的建筑文化符号[2]。不难发现,这样的屋脊处理手法常常具有一定的继承或模仿的成分。将这样的符号与房屋的形制相联系,也能够清晰地发现,这不是属于现存民族中某个单一民族的文化符号。

图1 屋脊装饰

在房屋屋脊两侧的装饰叫“鸱吻”。在中国古代的传说中,鸱吻是龙的第九个儿子,鸱吻的外型极像四脚蛇剪去尾巴,据说这位龙王子特别喜欢在险要之处张望,有降雨的神力,也喜欢吞火[3]。采用类似的做法,与中国中原地区传统建筑的屋脊兽的做法有一定的相似性。苗族居民和工匠将其布置于脊端,一来希望祈求降雨,二来祈求保佑房屋不受火患之扰。受苗寨房屋紧密堆叠的形式影响,加上苗族民居建筑80%以上的材料为木材,火灾在苗族居民意识观念中是最为严肃对待的事情。随着历史时代的改变,苗族建筑中屋脊正脊的装饰有时被花草虫鱼等这些自然界中动植物题材所替代,或许这也是山区苗族人民亲近自然、与自然融为一体的方式。

在房屋屋脊的中部分也被称为“腰花”,许多苗寨民居的腰花处理较为简洁,具体做法是用白石灰进行粉白处理,用小青瓦叠拼成花瓣或钱币形状的装饰图案,或用砖雕手法刻出“福”“寿”等字样,寓意健康多福。如此可以看出苗族人民对延年益寿、后代繁衍寄予着深厚的期望。对于屋脊的细节处理,除了具有一定的装饰作用外,还在屋顶顶端脊部起到压住瓦垄、有效防止瓦片松动被风吹走的作用,与顺房檐堆叠的屋瓦形成有效的物理遮挡,也能够很好地避免雨水渗漏的发生。

“座头”是指苗族建筑马头墙端部的装饰物,苗人又称之为“阔头”。一般采用传统建筑装饰中最为常用的灰塑手法进行修饰。具体的工艺过程是用白灰为原料,再加以稻草进行混合,最后制作成为灰膏,然后用在建筑上塑造成型。在黔东南苗族的建筑中,座头一般会采用鳌鱼为装饰题材进行装饰,具体的处理过程中会将鳌鱼的造型刻画得生动,突出强烈的装饰性效果。采取鳌鱼纹装饰图案对马头墙的座头进行修饰,也可能是出于鳌鱼会喷水能够灭火的寓意,与“鸱吻”装饰的功能性有一定的相似性,主要表达苗人对平安美好生活的向往,避免火灾等危险的发生。

二、门窗装饰

在中国,对传统建筑的装饰,往往都是对各个构件进行美化加工而形成的,这些建筑构件在建筑上原本都具有自身所存在的实用性。在单纯意义上,人们在更好地发挥这些构件在建筑上的使用功能时,往往对建筑构件本身还有着深刻的审美追求。对这些构件进行加工,从而使这些构件基于原本功能性的同时,产生了很好的装饰作用,对于传统建筑中的门窗即是如此。

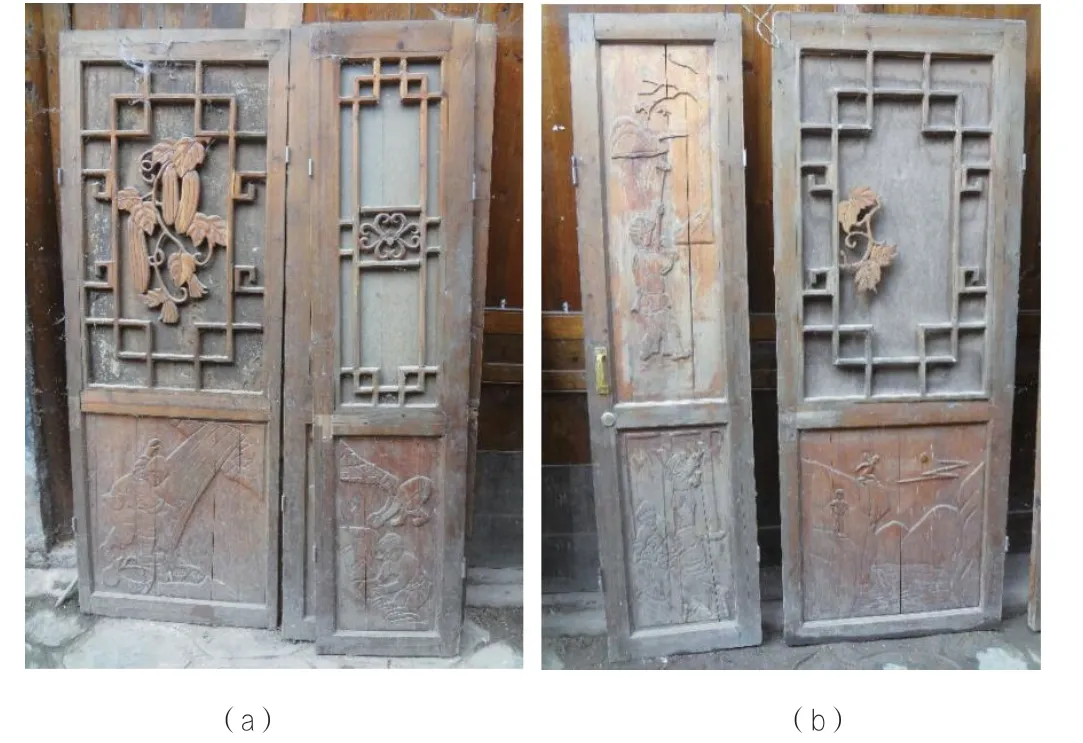

苗族建筑窗户一般采用木质材料,苗族民居建筑房屋的窗花雕刻大多有浮雕和镂空雕等大量雕刻工艺,常使用的几何形图案多以三公分宽的木条构成的正方形、长方形、菱形或是多边形,如图2所示。所采用的雕刻手法往往十分的细腻且简单,有时会采用几何形的图案进行处理,但仍然具有十分丰富的文化内涵。也有部分门窗采用复杂的木雕雕刻工艺进行装饰,一般会采用花虫鸟兽、吉祥寓意的纹样,或是采用当地流传的传说人物、故事等作为基础性的元素进行修饰,又进一步增加了装饰图案的叙事性韵味,如图3所示。在黔东南苗族建筑的门窗中采用得最多的是花虫鸟兽、山川河流等素材,可以很好地体现苗寨人民对自然和生态环境的热爱。

图2 窗户几何图案

图3 门窗图案雕刻

三、吊瓜装饰

在建筑地基之上,为寻求更宽阔的二层空间,在退堂、美人靠等部位所形成的悬挑,便是吊瓜部件产生的基础。苗族建筑中的吊瓜形状多样,按构件的圆形结构采用工具将端部加工成八菱形、四方形或锥形的,所形成的图案多为二方连续图案,如图4所示。由于吊瓜悬挑于建筑外部,多数是出于临近街道的上方,略显突兀。所以,采用木雕等手法对吊瓜进行修饰尤为必要。作为苗族建筑构件的一种类型,虽形式单一,一般为原木材质,但对其进行修饰却能够体现出十分丰富的视觉效果。通过对吊瓜进行处理,能够有效丰富房屋檐口的装饰性,突显建筑的精细度。吊瓜在本身的功能性上不仅有突出的装饰作用,而且在防水、防风、防火等方面也有一定的作用。

图4 吊瓜装饰

四、立面装饰

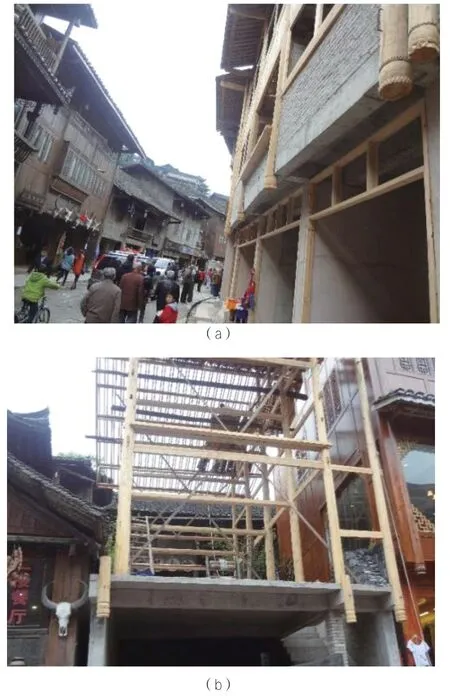

对于偏远地区的苗居建筑,在房屋的台基、屋身、屋面等的处理上往往采用很简洁的手段,整体视觉感受古朴,与自然环境浑为一体。在房屋的各个立面中,背立面和侧立面的立柱、枋及墙板的装修较简洁,而前立面的装修特别是堂屋部分往往采用精雕细刻的手法进行处理。

黔东南苗族吊脚楼在整个区域的苗族聚落中,对于建筑立面的装饰尤为讲究。以堂屋为整个建筑构图的中心,依靠出挑的美人靠和垂花吊瓜作为整栋房屋装饰醒目之处,如此也很好地构成苗居与其他少数民族建筑差异化的特点。

在稳重的石砌屋基之上,采用石材肌理突出建筑源于自然的和谐形态,采用横竖线条对比的柱、枋和嵌入其中的壁板,组成整体的木质墙身,采用的木材质感表露无遗,木纹清晰可见。在外部建筑形体,不管是从山谷道路仰望还是从山坡进行俯视,能够直观地看到建筑屋脊的形态,屋面起翘,微曲的青瓦屋面,既有不同材料的质感和色调,又能够与自然环境融为一体,形成统一协调、尺度近人、虚实结合的建筑。

五、色彩装饰

在黔东南地区,因为自身特有民族文化,该地区的建筑色调常以灰色的屋顶搭配褐色的木质外墙为主,并在局部装饰以白色的墙体。因此,在苗族建筑进行创新设计时,在考虑建筑配色时仍应保持村寨建筑整体色调和风格的和谐统一,并与周围的环境色彩相协调,尽量以苗族传统建筑的屋瓦灰色及木色为主色调,尊重民族传统文化的延续性。

六、其他局部装饰

黔东南西江苗寨的每户人家在房屋中柱上必挂牛头已成为一种约定俗成的习惯。追其缘由,苗族人对牛的崇拜可以追溯到远古的蚩尤。蚩尤既是中华始祖之一,也是苗族的祖先[4]。在传说中记载,蚩尤背生双翅,面如牛首。因此,是牛图腾和鸟图腾氏族的首领。苗族人结合自己民族精神和信仰,将各种牛头造型和图案,在房屋建造的各个环节中大胆地应用,在门墙、园景、地面铺装的过程中常可以看到该图案的灵活运用。所形成的巨大夸张的造型都具有极强的装饰性和艺术表现的张力,进一步烘托出苗寨建筑、村寨浓厚的文化气息。

七、结语

相对于其他少数民族地区,黔东南苗族的聚落及风土建筑是屹立于所在地居民精神世界之上的物质形态。沿袭数千年来的迁徙历程,建筑的形制随着地域性特征不断产生适应性的改变。在时代的传承过程之中,结合外来的汉文化,在中国传统建筑统一形制的基础之上,又不断衍生出属于自己的建筑形态。黔东南苗族建筑从建筑装饰方面展现着自身独特的文化气息,但也正是多种类型的文化为采用木材、石材等材料建造的苗族房屋注入了更为饱满的内涵。苗族建筑是中国少数民族智慧的结晶,通过融入自然、尊重自然、人文主义观念与自然共处,是人与自然美妙关系的伟大尝试,为当前城市化进程中的中国提供了优异的经验借鉴。