马铃薯块茎顶端优势与主茎数及产量组分的相关性

刘玲玲 安聪聪 叶夕苗 袁剑龙 王玉萍 张 峰,*

(1 甘肃农业大学生命科学技术学院,甘肃 兰州 730070;2 甘肃农业大学农学院/省部共建干旱生境作物学国家重点实验室/甘肃省遗传改良与种质创新重点实验室,甘肃 兰州 730070)

马铃薯(SolanumtuberosumL.)是重要的粮菜兼用作物。块茎是马铃薯的繁殖器官,马铃薯产量主要取决于单株块茎数和单株块茎重,单株块茎数与植株主茎数及匍匐茎发生数量相关[1]。马铃薯块茎顶端优势主要体现在块茎萌芽时,顶芽最先萌发,且幼苗生长快而壮,从顶芽向下的各芽眼依次萌发,其发芽势逐渐减弱[2-5]。块茎顶端优势形成和调控机制复杂且仍有待研究,目前认为多种激素、块茎糖分变化起重要调控作用,这些调控作用最终导致块茎顶端优势的形成和解除[6-9],可知块茎的顶端优势性状由数量性状位点控制并受多种外因调控。块茎顶端优势程度与主茎数、单株结薯数、平均块茎大小高度相关,顶端优势强的品种主茎数和单株结薯数少、平均块茎偏大,顶端优势弱的品种主茎数和单株结薯数多、平均块茎偏小[10-13]。主茎数与产量组分的研究尚未有明确结论,关于植株主茎数、单株结薯数和平均块茎大小相关性研究发现,随植株主茎数增加,单株结薯数增加,平均块茎变小,块茎总产量增加[14-15];但也有研究发现随植株主茎数增加,单株结薯数增加,平均块茎变小,但块茎总产量无明显变化或块茎总产量下降[16-17]。前期研究虽然表明了顶端优势、主茎数及产量组分之间存在关系,但未明确顶端优势是直接影响产量组分还是通过影响主茎数继而影响产量组分。此外,这些研究过多关注环境因素以及激素处理下的块茎顶端优势和主茎数,主茎数和产量组分之间的相关性,缺少顶端优势与主茎数和主茎数对产量组分最终影响的研究。马铃薯产量性状不仅涉及单一的总产量,还包括组成总产量性状中的大、小薯产量,单株大、小薯数及结薯数等。本研究以顶端优势强弱程度不同的马铃薯品系为材料,通过探究马铃薯块茎不同顶端优势类型、植株主茎数、产量组分的相关性,分析马铃薯块茎顶端优势对植株主茎数及产量组分的影响,旨在获得合理主茎数数量与顶端优势类型,为马铃薯育种过程中品种的选择和生产中高产栽培模式的选择提供理论依据和实践参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

本研究的试验材料是引进国际马铃薯中心(The International Potato Center, CIP)的12份中晚熟马铃薯高代品系(表1)。

表1 12份引进国际马铃薯中心(CIP)高代品系编号Table 1 Number of 12 introduced potato advance lines from The International Potato Center

1.2 试验设计

根据发芽情况,对引进的102份CIP马铃薯高代品系进行筛选,选出12份具有代表性的中晚熟品系(来自Population A、B3C1和LBHT1群体),于2018年种植在甘肃农业大学马铃薯科研试验点(甘肃省定西市渭源县五竹镇鹿鸣村:海拔2 450 m,年降雨量540 mm,年日照时数2 462 h,平均温度3.5℃,无霜期145 d)。田间试验采用随机区组设计,播种50 g切块种薯,12个品系,每个品系3次重复,共36个小区,小区面积为0.7 m×2.5 m,行距1 m,株距0.25 m,单垄双行,每行10株。采用直接计数法于马铃薯植株盛花期在每个小区随机抽取3株进行主茎数(种薯上的芽眼中的芽直接长出地面形成的茎,不包括地下匍匐茎穿出地面形成的茎)测定。收获期进行产量和产量组分测定。参照《马铃薯试验研究方法》[18]统计小区产量、小区大薯产量、小区小薯产量;单株产量、单株大薯产量、单株小薯产量;单株结薯数、单株大薯数、单株小薯数(块茎大小以75 g为界限划分)。

选择大小均匀,无病虫害和机械损伤的成熟块茎5个,于室温放置,采用直接计数法记录块茎芽眼个数,放置0、30、60、90 d后,记录块茎发芽数量,使用高精度数字深度计(上工,上海)测量块茎发芽长度并拍照。

1.3 马铃薯块茎顶端优势类型的区分

马铃薯块茎于室温放置0、30、60、90 d后,根据块茎发芽位置,同一芽眼内发芽数量及芽的主枝分支情况将12份马铃薯品系进行分类,使用数码相机(EOS 350D,佳能,日本)拍照记录。

1.4 数据统计与分析

采用SPSS 19.0、Microsoft Excel 2017、OriginPro 9.0软件进行数据统计分析。采用Duncan法进行差异显著性多重比较,对顶端优势、主茎数、产量组分进行方差分析(ANOVA),采用SPSS皮尔逊(Pearson)相关系数对主茎数和产量组分进行相关性分析,使用PhotoShop软件对室温下马铃薯块茎发芽图片进行整理。

2 结果与分析

2.1 马铃薯品系顶端优势分类

根据块茎发芽情况对12个马铃薯品系进行顶端优势分类,12个品系可分为四种顶端优势类型(图1~4)。第一种类型的块茎只有顶部芽萌发,每个芽眼内只萌发1个芽,块茎顶端优势强,这类品系有300072.1、300101.11和397029.21(图1);第二种类型的块茎顶部、侧部和基部的芽均具有萌发现象,块茎顶芽顶端优势现象减弱,这类品系有394600.52、392740.4和304383.80(图2);第三种类型的块茎在相同芽眼内有多个芽同时萌发生长,同芽眼内顶芽对腋芽的优势现象减弱,这类品系有398180.292、394579.36和395186.6(图3);第四种类型的块茎每个芽眼只萌发1个芽,萌发一段时间后在萌发芽主枝上长出多个侧枝,主枝对自身分支的优势现象减弱,这类品系有391047.34、394034.65和304350.95(图4)。

图1 第一种类型马铃薯品系发芽情况(标尺=40毫米)Fig.1 Sprouting situation of the first kind of potato lines (bar=40 mm)

图2 第二种类型马铃薯品系发芽情况(标尺=40毫米)Fig.2 Sprouting situation of the second kind of potato lines (bar=40 mm)

图3 第三种类型马铃薯品系发芽情况(标尺=40毫米)Fig.3 Sprouting situation of the third kind of potato lines (bar=40 mm)

图4 第四种类型马铃薯品系发芽情况(标尺=40毫米)Fig.4 Sprouting situation of the fourth kind of potato lines (bar=40 mm)

2.1.1 四种顶端优势类型马铃薯品系发芽率分析 对四种顶端优势类型共12个马铃薯品系于室内放置90 d 后块茎的发芽率进行测定分析,发现不同顶端优势类型马铃薯品系的发芽率存在差异(图5)。第一、第二、第三、第四类品系的平均发芽率分别为29.72%、44.89%、37.89%、63.83%,第四类品系的平均发芽率最高,与第一、第二、第三类品系之间差异显著。第一类品系具有低发芽率可能与块茎上只有顶部芽萌发有关,第四类品系具有高发芽率可能与主枝上长出多个侧枝有关。相同顶端优势类型下马铃薯品系的发芽率差异均不显著。12个品系中,品系391047.34的发芽率最高,为69.46%,品系300072.1的发芽率最低,为18.65%。

注:不同小写字母代表不同品系之间存在显著性差异(P<0.05),不同大写字母代表不同顶端优势分类品系之间存在显著 性差异(P<0.05)。下同。Note: Different lowercase letters represent significant differences between different lines at 0.05 level, and different capital letters represent significant differences between different apical dominance classify lines at 0.05 level. The same as following.图5 四种顶端优势类型马铃薯品系的发芽率(室温)Fig.5 The sprouting rate of four kinds apical dominance potato lines (room temperature)

2.1.2 四种顶端优势类型马铃薯品系发芽长度分析 对四种顶端优势类型共12个品系于室内放置30、60、90 d 后的发芽长度进行测定分析,发现不同顶端优势类型马铃薯品系的发芽长度存在差异(图6-A~D)。第二类品系发芽长度在第30、第60、第90天均为最长,分别为10.30、20.16、29.88 mm;第三类品系在第30、第60、第90天芽的长度均最短,分别为5.93、14.47、25.48 mm;第一与第四类品系发芽长度介于两者之间。在第30和第60天时,第二、第三类品系之间差异显著,第90天时,四大类品系的发芽长度差异均不显著。同一顶端优势类型的品系,在第30、第60、第90天时发芽长度差异均不显著。12个品系中,在第30、第60、第90天时发芽长度最长的品系分别是392740.4、392740.4和391047.34,发芽长度最短的品系分别是398180.292、398180.292和397029.21。

注:A:30 d;B:60 d;C:90 d;D:四种顶端优势类型马铃薯品系发芽长度(室温)。Note: A: 30 days. B: 60 days. C: 90 days. D: The sprouting length of four kinds apical dominance types potato lines (room temperature).图6 四种顶端优势类型马铃薯品系发芽长度分析Fig.6 Analysis of the sprouting length for four kinds apical dominance types potato lines

2.2 四种顶端优势类型马铃薯品系田间性状分析

2.2.1 田间主茎数分析 对12个马铃薯品系的主茎数进行测定分析,发现四种顶端优势类型马铃薯品系的主茎数具有差异(表2)。第一类品系主茎数最少,平均为1.39个,第四类品系主茎数最多,平均为2.39个,第二和第三类品系主茎数居于两者之间,均为2.28个。第一类品系比第二、第三和第四类品系主茎数分别低39.04%、39.04%和41.84%,与第二、第三、第四类品系之间差异显著。相同顶端优势类型的品系之间也具有显著性差异。12个供试品系主茎数主要集中在1~3个之间。主茎数大于3的品系有2个,分别为品系398180.292和391047.34,分别占其主茎总数的33.33%和66.67%。品系391047.34的主茎数最多,平均为3.83个,品系300101.11和397029.21的主茎数最少,平均为1.33个。

表2 四种顶端优势类型马铃薯品系田间主茎数Table 2 The number of main stem in filed of four kinds apical dominance types potato lines

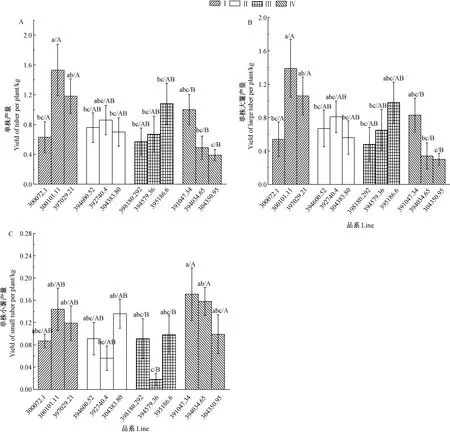

2.2.2 小区产量、小区大薯产量和小区小薯产量分析 测定分析四种顶端优势类型马铃薯品系的小区产量,发现不同顶端优势类型马铃薯品系的小区产量之间存在差异(图7-A)。第一、第二、第三、第四类品系的小区产量平均分别为10.87、8.80、6.61、5.36 kg。第一类品系小区产量最高,比第二、第三、第四类品系分别高23.52%、64.45%和102.80%,与第四类品系之间差异显著。相同顶端优势类型下的品系小区产量也存在差异。在四类12个品系中,小区产量最高的是300101.11,为16.23 kg,小区产量最低的是304350.95,为2.28 kg。

测定分析四种顶端优势类型马铃薯品系的小区大薯产量,发现不同顶端优势类型马铃薯品系的小区大薯产量存在差异(图7-B)。第一、第二、第三、第四类品系的小区大薯产量平均分别为9.06、6.75、5.37、4.20 kg。第一类品系小区大薯产量最高,比第二、第三、第四类品系分别高34.07%、68.53%和115.48%,与第四类品系之间差异显著。相同顶端优势类型下的品系小区大薯产量也存在差异。四类12个品系中,小区大薯产量最高的是300101.11,为13.55 kg,小区大薯产量最低的是304350.95,为1.93 kg。

对四种顶端优势类型马铃薯品系的小区小薯产量进行分析,发现不同顶端优势类型马铃薯品系的小区小薯产量差异不显著(图7-C)。第一、第二、第三、第四类品系的小区小薯产量平均分别为1.81、2.05、1.24、1.16 kg。相同顶端优势类型下马铃薯品系小区小薯产量差异也不显著。四类12个品系中,品系392740.4的小区小薯产量最高,为3.35 kg,品系304350.95的小区小薯产量最低,为0.35 kg。

图7 四种顶端优势类型马铃薯品系小区产量分析Fig.7 Analysis of plot yield for four kinds apical dominance types potato lines

2.2.3 单株产量、单株大薯产量和单株小薯产量分析 对块茎单株产量的分析表明,不同顶端优势类型马铃薯品系的单株产量存在差异(图8-A)。第一、第二、第三、第四类品系的单株产量平均分别为1.11、0.77、0.77、0.63 kg。第一类品系单株产量最高,比第二、第三、第四类品系分别高44.16%、44.16%和76.19%,与第四类品系之间差异显著。相同顶端优势类型下的品系块茎单株产量也存在差异。四类12个品系中,品系300101.11的单株产量最高,为1.53 kg,品系304350.95的单株产量最低,为0.39 kg。

对块茎单株大薯产量的分析表明,不同顶端优势类型马铃薯品系的单株大薯产量存在差异(图8-B)。第一、第二、第三、第四类品系的单株大薯产量平均分别为0.99、0.68、0.71、0.49 kg。第一类品系单株大薯产量最高,比第二、第三、第四类品系分别高45.59%、39.44%、102.04%,与第四类品系之间差异显著。四类12个品系中,单株大薯产量最高的是品系300101.11,为1.39 kg,单株大薯产量最低的是品系304350.95,为0.30 kg。

对块茎单株小薯产量的分析表明,不同顶端优势类型马铃薯品系的单株小薯产量存在差异(图8-C)。第一、第二、第三、第四类品系的单株小薯产量平均分别为0.12、0.09、0.07、0.14 kg。第四类品系单株小薯产量最高,比第一、第二、第三类品系分别高16.67%、55.56%、100%,与第三类品系之间差异显著。相同顶端优势类型下马铃薯品系的单株小薯产量差异不显著。12个品系中,品系394579.36的单株小薯产量最低,仅为0.018 kg,品系391047.34的单株小薯产量最高,为0.171 kg。

图8 四种顶端优势类型马铃薯品系单株产量分析Fig.8 Analysis of yield of large tuber per plant for four kinds apical dominance types potato lines

2.2.4 单株结薯数、单株大薯数和单株小薯数分析 对块茎单株结薯数的分析表明,不同顶端优势类型马铃薯品系的单株结薯数存在差异(图9-A)。第一、第二、第三、第四类品系的单株结薯数平均分别为10.44、8.22、4.33、8.17个。第三类品系单株结薯数最低,比第一、第二、第四类品系分别低58.52%、47.32%、47.00%,与第一、第二、第四类品系之间差异显著。相同顶端优势类型下马铃薯品系的单株结薯数差异不显著。四类12个品系中,品系300101.11的单

株结薯数最高,为13.00个,品系394579.36的单株结薯数最低,为5.33个。

对块茎单株大薯数的分析表明,不同顶端优势类型马铃薯品系的单株大薯数存在差异(图9-B)。第一、第二、第三、第四类品系的单株大薯数平均分别为6.67、5.39、2.28、4.11个。第一类品系单株大薯数最多,比第二、第三、第四类品系分别多23.75%、192.54%、62.29%,与第三、第四类品系之间差异显著。相同顶端优势类型下马铃薯品系的单株大薯数差异不显著。四类12个品系中,品系300101.11单株大薯数最多,为8.50个,品系398180.292单株大薯数最少,为2.17个。

图9 四种顶端优势类型马铃薯品系单株薯数目分析Fig.9 Analysis of number of tuber per plant for four kinds apical dominance types potato lines

对块茎单株小薯数的分析表明,不同顶端优势类型马铃薯品系的单株小薯数存在差异(图9-C)。第一、第二、第三、第四类品系的单株小薯数分别为3.78、2.83、2.06、4.06个。第四类品系单株小薯数最多,比第一、第二、第三类品系分别多7.41%、43.46%、98.05%,与第三类品系之间差异显著。相同顶端优势类型下马铃薯品系之间差异不显著。四类12个品系中,品系391047.34单株小薯数最多,为4.67个,品系394579.36单株小薯数最少,为0.33个,可能与该品系单株结薯数最少有关。

2.3 马铃薯块茎顶端优势类型与主茎数、产量组分的方差分析

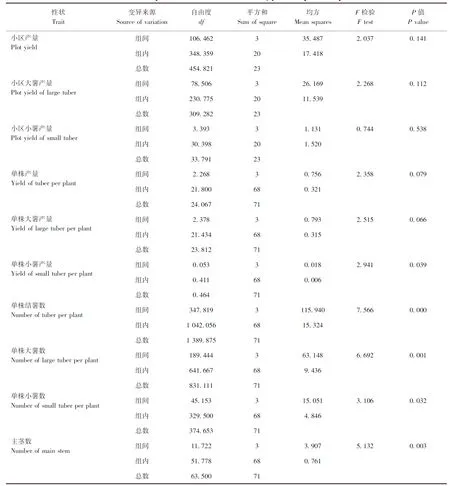

对马铃薯块茎顶端优势类型与主茎数、产量组分进行方差分析,结果如表3所示。马铃薯块茎顶端优势对小区产量、小区大薯产量、小区小薯产量、单株产量、单株大薯产量没有显著影响,对单株小薯产量、单株结薯数、单株大薯数、单株小薯数、主茎数有显著影响(P<0.05)。

表3 马铃薯主茎数、产量组分方差分析Table 3 Variance analysis of the number of main stem, yield component in potato lines

2.4 马铃薯主茎数和产量组分的相关性分析

对主茎数和产量组分进行相关性分析,结果如表4所示。主茎数和小区产量、小区大薯产量、单株产量、单株大薯产量呈负相关,且相关性不显著(P>0.05)。主茎数与小区小薯产量、单株小薯产量、单株结薯数、单株大薯数、单株小薯数呈正相关,相关性不显著(P>0.05)。

表4 马铃薯主茎数和产量组分的相关性分析Table 4 Correlation analysis of the number of main stem and yield component in potato lines

3 讨论

马铃薯块茎发芽具有顶端优势现象。块茎顶端优势直接影响块茎在田间的主茎数,但是对于顶端优势和主茎数以及块茎产量组分间的相关性仍有待研究。研究顶端优势与主茎数和产量组分的相关性,首先需要对顶端优势类型进行划分。前人研究中根据块茎发芽类型的不同,将块茎顶端优势划分为三类,这种划分方式主要根据块茎发芽时顶端优势的强弱,而缺少对顶端优势显著类型的详细判定[19-20]。本研究根据块茎的发芽位置、同芽眼内的发芽数量及芽的分支情况将顶端优势进行划分,增加了块茎顶端优势显著类型中的详细划分,将顶端优势显著类型增加为两类。其中顶端优势极显著类型中只有块茎顶部芽萌发,单个芽眼内只萌发单个芽,这种类型块茎顶端优势与另外三种顶端优势不同程度减弱类型存在显著差异。对这四种不同顶端优势品系田间主茎数的统计分析表明,顶端优势类型对植株主茎数存在显著影响,说明四种类型的顶端优势划分是合理的。这四种类型的划分有利于马铃薯块茎顶端优势,发芽、主茎数形成等机制的研究,同时这种类型划分可作为未来育种家进行品种判别和选择的依据。

马铃薯块茎顶端优势对芽的萌发和发芽后的主茎数有重要影响。前人研究表明,马铃薯块茎顶端优势与植株主茎数呈显著负相关[21-22]。顶端优势主要由基因型决定,同时也受外界环境的影响。马铃薯植株的主茎数虽然与块茎的顶端优势呈负相关,但在外界环境作用下,植株在田间的实际主茎数与顶端优势的关系存在一定偏差。马铃薯品种主茎数的合理数量是育种和栽培研究中需要考虑的问题。单个块茎上主茎数过多,容易造成主茎细弱,不抗倒伏,不便于田间机械化管理;主茎数过少,主茎粗壮,抗病性好,方便田间管理,但是地下部分腋芽匍匐茎发生率低,结薯率低,栽培中需要多次中耕培土以增加地下腋芽数量。由于不同区域的栽培措施和田间管理、品种、整薯或切种播种选择习惯的差别,目前还没有对马铃薯植株主茎数选择的要求[23],但是根据规模化农场田间作业的要求,2~3个主茎数符合田间机械化管理,这同时为育种过程中块茎顶端优势类型的选择提供了参考依据。

对马铃薯产量性状的分析中,不仅要评判总产量,还需要对构成总产量的产量组分进行详细判读。前期研究表明块茎顶端优势与产量组分中的单株结薯数相关,块茎顶端优势减弱,单株结薯数增加[24-25]。此外,外界环境导致块茎顶端优势减弱时,植株主茎数增多,但块茎总产量无显著变化[26]。本研究发现块茎顶端优势对单株结薯数、单株大薯数、单株小薯数、单株小薯产量等产量组分有显著影响,但是块茎顶端优势引起的产量组分的变化对于单株产量和小区产量无显著影响。同时,马铃薯植株主茎数与产量和产量组分的关系仍然没有明确的结果。部分研究认为单株产量随着主茎数的增加而增加[27-28],也有部分研究表明主茎数与单株产量无显著相关性[29],还有研究认为产量随着主茎数的增加而下降[30]。本研究中发现主茎数与产量组分之间无显著相关性,但这不能说明主茎数对单株结薯数、单株大薯数、单株小薯数等产量组分无影响,还需考虑品种基因型差异、品系熟性差异、田间管理及环境因素等。虽然试验材料的基因型、熟性等的差异均可以引起植株主茎数和产量组分的不同,但遗传背景相同、熟性相同、样本量充足的条件下的研究结果仍能够揭示一些普遍性的规律。

4 结论

本研究将马铃薯块茎发芽情况分为四类顶端优势类型。马铃薯块茎顶端优势对主茎数以及产量组分中的单株小薯产量、单株结薯数、单株大薯数、单株小薯数有显著影响;主茎数与产量组分之间无显著相关性。本研究结果可为马铃薯育种过程中品种的选择和生产中高产栽培模式的选择提供理论依据和实践参考。