渤海莱州湾凹陷深洼带垦利10-2新近系大型油田发现与意义*

薛永安 杨海风 王 航 徐春强 孙希家 安俊睿

(中海石油(中国)有限公司天津分公司 天津 300459)

新近系是渤海海域油气勘探的重要层系,探明地质储量占渤海油田总探明储量的70%以上。长期以来油气运移和成藏问题一直是渤海湾盆地新近系油气勘探面临的主要地质问题,针对上述问题专家与学者提出了多种认识模式,如“网毯式”成藏模式、“中转站式”成藏模式以及“汇聚脊”控藏模式等[1-5]。这些研究均认识到了汇烃单元、油源断裂与储层砂体等关键要素的耦合在油气向浅层垂向运移过程中的重要性,也对渤海湾盆地新近系油气勘探起到了重要指导作用。特别是近期提出的“汇聚脊”控藏模式,在渤海海域有效指导了包括渤中29-6、渤中36-1、渤中13-1南以及垦利6-1在内的多个新近系大中型油气田的发现[6-7]。但是,这些发现主要集中于凸起带、陡坡带、斜坡区以及凹中隆起带,对于凹陷区特别是深洼带的浅层,长期以来被认为是“勘探禁区”,因此“无人问津”。究其原因,主要是深洼带浅层一般都既无汇烃背景也缺乏油源断裂,按照传统认识油气无法向浅层大规模运移,多年来,渤海油田乃至业界也从未在深洼带浅层发现规模型油田。渤海油田勘探工作者在“汇聚脊控制源外油气成藏”模式的指导下,开展了深洼带石油地质条件再评价与成藏专项攻关工作,提出受控于陡坡型“汇聚脊”的深洼带浅层规模型砂体“迂回式”成藏模式,丰富和完善了“汇聚脊控制源外油气成藏”的理论认识,攻克了深洼带浅层油气成藏的关键问题;同时借鉴垦利6-1油田浅层砂体刻画经验,实现了深洼带浅层大型连片复合砂体的精细刻画,揭示了深洼带浅层的巨大勘探潜力,最终在莱州湾凹陷发现垦利10-2新近系亿吨级油田。该油田的发现为渤海海域新近系浅层油气勘探开辟了一片全新的领域,使渤海浅层勘探由凸起区向凹陷带拓展。笔者重点回顾了垦利10-2油田发现背后的勘探思路转变与地质认识创新,并讨论了该油田发现对今后渤海浅层油气勘探的意义与启示。

1 区域地质条件

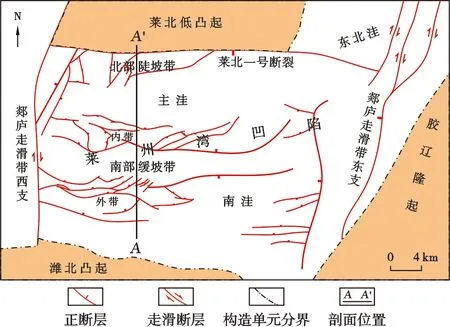

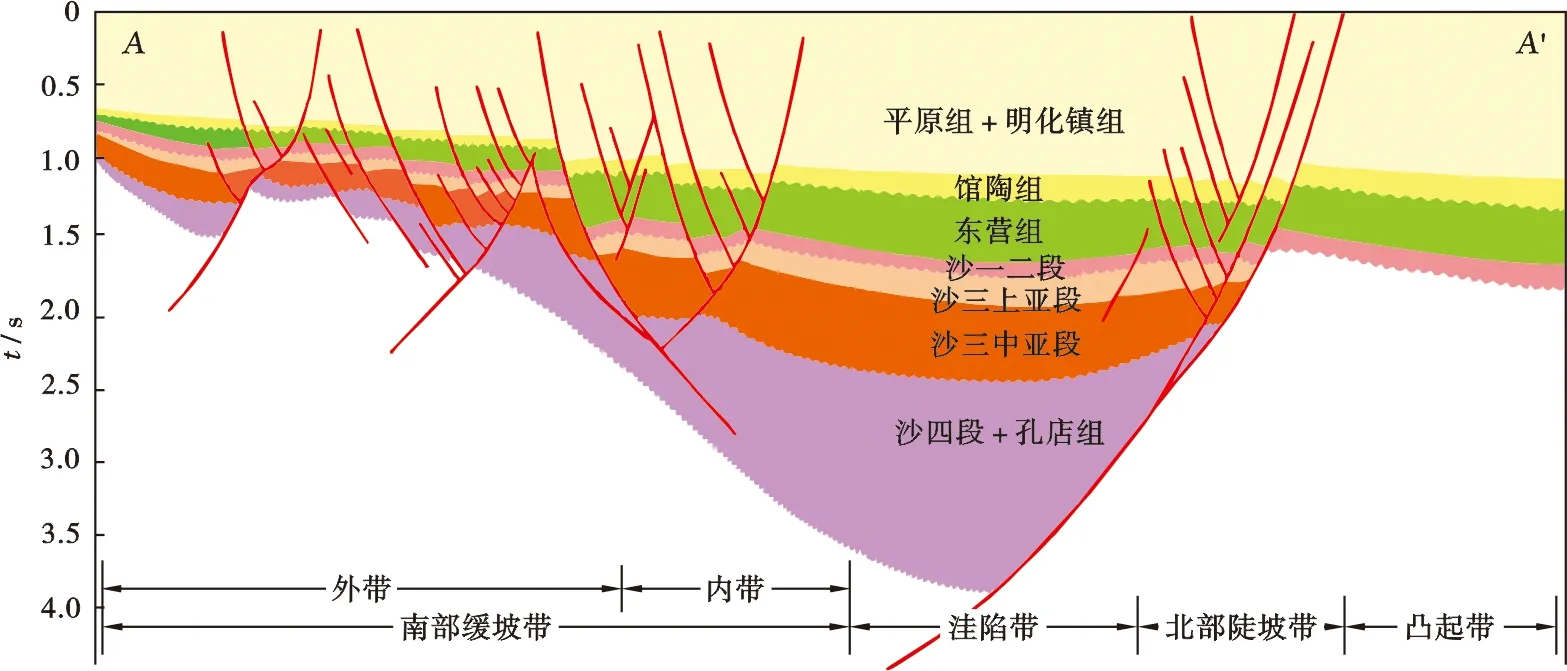

莱州湾凹陷位于渤海南部海域,东部与胶辽隆起相接,南部为潍北凸起,西部为莱西斜坡带,北部为莱北低凸起,为中生界基底之上发育的新生代凹陷(图1)。莱州湾凹陷为典型的箕状断陷,古近系具有北陡南缓的构造形态,新近系整体呈现由北向南逐渐抬升的单斜形态(图2)。

图1 莱州湾凹陷区域位置

图2 莱州湾凹陷结构地质剖面(剖面位置见图1)

钻井揭示莱州湾地区地层自下而上依次为中生界、古近系沙河街组和东营组、新近系馆陶组和明化镇组以及第四系平原组。古近纪莱州湾凹陷主要发育扇三角洲、辫状河三角洲和湖相沉积,其物源方向主要来自于北侧莱北低凸起与西侧垦东凸起,在凸起区向凹陷带过渡的坡折位置沉积大量粗碎屑物。中新世早期馆陶组沉积主要发育辫状河沉积,岩性主要为厚层含砾细砂岩夹薄层灰色泥岩,在馆陶组沉积末期,受准平原化作用影响,研究区基本被填平补齐。中新世晚期—上新世明化镇组沉积期,地形平缓、湖面开阔,湖泊和河流频繁交互,形成以灰色、灰绿色、紫红色泥岩为主的泥岩夹灰色细砂岩、粉砂岩的曲流河—浅水三角洲沉积体系。

钻探证实,莱州湾凹陷沙河街组三段和四段为该区两套主力烃源岩层,有机质类型以Ⅱ1—Ⅱ2为主,大部分已成熟并进入生烃高峰阶段,特别是咸化烃源岩早生早排机理的提出,大幅提升了莱州湾凹陷油气资源潜力[8-10]。目前莱州湾凹陷及周边已发现垦利10-1、垦利10-4、垦利16-1和垦利6-5等多个大中型油田,其中位于北部陡坡带的垦利10-1油田在深浅层均获得规模性油气发现,表明莱州湾凹陷油源供给十分充足,古近系储层与烃源岩直接接触形成源内和近源油气藏,同时油气能够沿断裂垂向运移至新近系成藏,具有深浅层复式成藏特征。

2 莱州湾凹陷勘探历程

根据主要勘探思路与目标区带的不同,可将莱州湾凹陷的勘探历程划分为陡坡带断块型圈闭勘探、缓坡带断阶型圈闭勘探、“走滑—伸展”复杂断裂带断背斜型圈闭勘探和深洼带新近系规模性岩性圈闭勘探4个阶段(表1)。

表1 莱州湾凹陷主要勘探阶段划分

2.1 陡坡带断块型圈闭勘探阶段

2008—2011年,在“复式油气成藏”理论指导下,对莱州湾凹陷北部陡坡带开展研究,认为陡坡带靠近凹陷生油中心,其古近系优质储层与烃源岩接触,具有较好汇烃背景,边界断裂及其派生伸展断裂长期活动有效沟通了深部烃源岩与浅层断块圈闭,使油气高效运移至浅层并成藏。因此,在陡坡带边界断裂下降盘以古近系断鼻状圈闭、新近系断块型圈闭为主要勘探目标部署一批探井,均取得较好的勘探成效,该时期垦利10-1油田成功发现[11]。垦利10-1油田是环莱州湾凹陷带发现的首个商业性油田,证实了莱州湾凹陷具有较强的生排烃能力,进而揭开了莱州湾凹陷的勘探序幕。

2.2 缓坡带断阶型圈闭勘探阶段

2012—2016年,借助垦利10-1油田成功发现的契机,继续围绕莱州湾凹陷开展勘探。在“源内成藏、阶梯运移”理论的指导下,对莱州湾凹陷的南部缓坡断阶构造带开展整体研究。依据与凹陷带的相对位置,缓坡带可进一步划分为内、外两带,内带紧邻生烃主洼,其沙三段发育的大型辫状河三角洲与凹陷内部烃源岩层直接接触,形成多套有利储盖组合,具有“近源成藏、自生自储”的成藏特点;外带断裂发育,依靠不整合面、断裂及砂体的有效匹配,形成高效的立体输导体系,油气发生远源横向运移,具有“下生上储、阶梯运移”的成藏规律。针对内、外带不同的成藏特点,采取相应的勘探策略并均获得成功,在南部缓坡内、外带分别收获垦利10-4和垦利16-1油田[12-14]。这两个油田的成功发现,进一步证实莱州湾凹陷整体油源供给较为充足,且油气运移十分活跃。

2.3 “走滑—伸展”复杂断裂带断背斜型圈闭勘探阶段

2017—2019年,围绕莱州湾凹陷东部走滑带继续开展勘探研究。通过对走滑带“走滑—伸展”复合应力区的断裂特征与构造演化进行分析,明确压扭控圈、张扭控运的“走滑断裂差异控藏”特征,认为继承性伸展断裂与走滑压扭断裂共同作用形成的背斜与断背斜圈闭具有较好的保存条件,为有利勘探目标。在此认识基础上部署的探井钻探成效较好,其中KL6-5-A/C井分别钻遇油气层87、155 m,A井最高测试产能达日产油189.8 m3/d,成功收获了垦利6-5中型油田[15-16]。该油田的成功发现,奠定了莱州湾凹陷作为渤海油田典型富烃凹陷的重要地位。

2.4 深洼带新近系规模性岩性圈闭勘探阶段

前期围绕莱州湾凹陷的勘探均以传统的构造勘探思路为指导。2020年以来,受垦利6-1新近系亿吨级岩性油田成功发现的启发,对于莱州湾凹陷的勘探思路也随之发生转变,由传统的深浅层构造圈闭勘探转移到浅层规模性岩性圈闭勘探。在“汇聚脊控制源外成藏”模式指导下,转变勘探思路,创新评价技术,明确了莱州湾深洼带的油气富集规律、大型岩性圈闭发育特征及主力含油层系,继而大胆挺进深洼带,成功发现并评价了垦利10-2新近系亿吨级岩性油田。该油田的发现,不仅打破了传统勘探理论认为的“勘探禁区”,在深洼带浅层获得首个亿吨级岩性油田,更是大大拓宽了渤海浅层油气勘探的领域,将引领渤海油田新的勘探方向。

3 洼陷带浅层“迂回式”油气运移新认识与勘探重大突破

3.1 发展“汇聚脊”控藏认识,提出洼陷带浅层“迂回式”油气运移模式

前期对于莱州湾凹陷的勘探,主要以构造型圈闭为主要思路。在构造型圈闭钻探殆尽的情况下,普遍认为莱州湾深洼带缺乏构造圈闭,且凹内断裂基本不发育,油气无法直接向浅层垂向运移,难以形成有效油气聚集。受这一认识的影响,莱州湾深洼带浅层一直被认为不是勘探有利区。

2020年垦利6-1新近系亿吨级岩性油田的成功发现,促使笔者从“汇聚脊”控藏认识出发,重新审视这些不被看好的“勘探禁区”。依据“汇聚脊”控藏认识,深层油气能否运移至浅层圈闭并形成大规模商业聚集,关键取决于浅层圈闭下方与烃源灶大面积接触的不整合面上是否发育汇聚脊,且汇聚脊与油气运移断层形成有效配置。对于深洼带浅层来说,虽然其下方并无汇聚油气的脊状地质体(汇聚脊),但其广泛发育的大型河道砂体平面延伸很广,可达数十公里,在砂体下倾方向与陡坡带断裂相交,而此类断裂带下方常常发育陡坡砂体型汇聚脊,二者匹配可使油气运移进入此类大型河道砂体,形成长距离“迂回式”运移成藏模式。

对于莱州湾凹陷洼中浅层来说,凹陷北侧陡坡带垦利10-1油田便能起到汇聚脊作用。该油田深浅层均获得商业油气发现,其中沙三段发育大型扇三角洲沉积体系,并且与沙三段烃源岩直接接触,具有源内成藏优势,对深层油气能够起到有效的汇聚效果,为研究区重要的陡坡砂体型汇聚脊;同时,该油田靠近莱北一号边界断裂,凭借边界断裂的长期活动特点,能够有效地将油气从深层汇聚脊运移至浅层,其浅层明化镇组的油气发现便证实了这一运移特点;而在其南侧深洼区的浅层,发育大型河道砂体,并与周边砂体连片形成岩性圈闭。由于浅层岩性圈闭砂体与北侧边界断裂接触,使得油气经过陡坡带深层砂体中转站沿边界断层运移至浅层,再沿着浅层连片砂体向南横向“迂回式”运移成藏。这一新认识为莱州湾凹陷浅层拓展勘探指明了方向,由深浅兼顾勘探思路转变为以浅层岩性圈闭为主勘探思路(图3)。

图3 莱州湾凹陷主洼油气成藏模式

3.2 多专业协同攻关,明确有利勘探目标

确定以莱州湾凹陷浅层规模性岩性圈闭为主要目标的勘探思路后,开展多专业协同攻关,对烃源潜力、油源分析、沉积储层以及成藏模式等方面进行深入分析研究,寻找有利勘探目标。

3.2.1凹陷区仍具充足烃源基础

莱州湾凹陷分为主洼、南洼和东北洼,周边已发现垦利10-1、垦利10-4、垦利16-1和垦利6-5等多个大中型油田,累计探明石油地质储量约2亿t。结合最新钻探成果与分析化验资料,运用有机碳法开展莱州湾凹陷资源潜力评价。

通过对产烃率、有机碳含量和排聚系数等参数的有效选取,对莱州湾凹陷主力烃源岩层的生烃强度和排烃强度进行模拟计算,结果表明:莱州湾凹陷沙三段与沙四段烃源岩是该区的主力生烃层段,石油资源量为14.93亿t,天然气资源量为1.54千亿方(表2)[17],而目前莱州湾凹陷发现的油田累计探明石油地质储量约2亿t。因此,莱州湾凹陷仍然存在较大规模的待发现储量,具备继续发现大中型油田的物质条件。

表2 莱州湾凹陷油气资源潜力

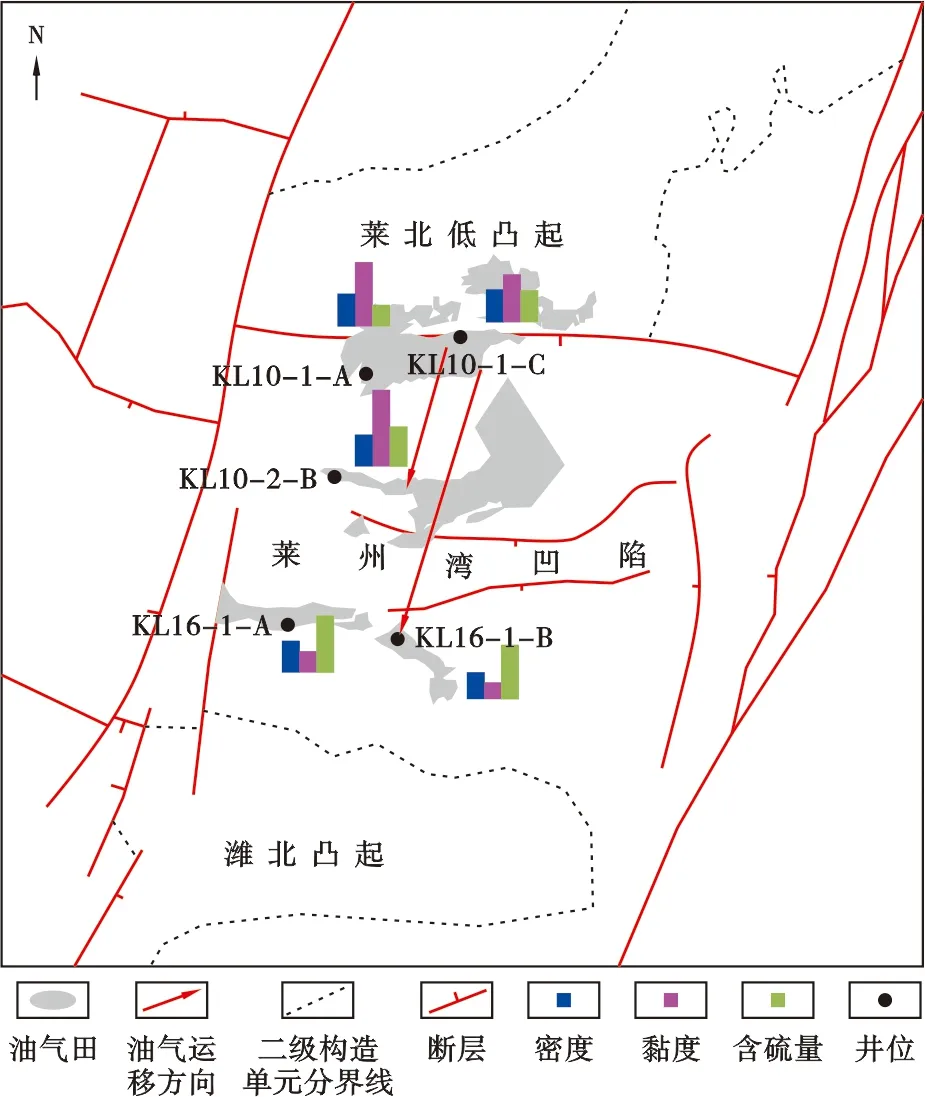

3.2.2浅层油气存在长距离横向运移迹象

莱州湾凹陷烃源岩主要为沙四段和沙三段。沙四段沉积时期莱州湾凹陷处于裂陷早期,气候干旱引起湖盆水体强烈蒸发,形成咸化环境的沙四段烃源岩;沙三段沉积时期盆地差异沉降,气候温暖湿润,水体咸化程度降低,形成淡水湖盆环境的沙三段烃源岩。其中沙四段发现了成套的白色膏岩,结合工区沙四段干酪根含硫量远大于沙三段,对比沙四段、沙三段烃源岩噻吩类含量与伽马蜡烷含量占比,发现烃源岩中高硫基团含量与湖盆含盐量呈明显正相关,认为含硫量也可以作为判断油源的指标之一[18-19]。

莱州湾凹陷及围区原油样品油源对比表明,北部陡坡带垦利10-1油田原油含硫量仅为0.12%、地面原油黏度为603 mPa·s,呈现出低含硫、高成熟度特征;而南侧凹陷区原油含硫量高达2.92%,地面原油黏度达4 077 mPa·s,呈现出明显的高含硫原油特征、中成熟度特征,且黏度明显偏大。盆地模拟进一步表明,北部陡坡带垦利10-1油田明化镇组原油充注时间约为3 Ma,而南侧凹陷区内明化镇组原油充注时间约为0.5 Ma,充注时间明显较晚(图4)。综合分析认为,莱州湾凹陷深层烃源岩生成的油气先沿边界断裂运移至陡坡带垦利10-1油田浅层时部分成藏,而后再经过浅层横向长距离向南侧运移凹陷区,在此长距离运移过程中引发的色层效应使凹陷区原油黏度远高于北侧垦利10-1油田。

图4 莱州湾凹陷南北深浅层油源对比

综上所述,凹陷区与陡坡带新近系原油均来自莱州湾凹陷沙四段和沙三段烃源岩,并具有混源特征;凹陷区大部分油源自北部垦利10-1油田横向运移而来,长距离运移导致凹陷区原油发生明显的稠化作用(图5)。

图5 莱州湾凹陷原油物性变化及油气运移方向

3.2.3新近系发育大规模岩性圈闭

围区已钻井油气层复查表明,虽然在明下段钻遇的油气层单层厚度较薄(0.5~5.2 m)、探明石油地质储量少,不具有商业开发价值,但在明下段V油组及IV油组下部,所有砂体均见到良好油气显示,平均每口井浅层油气层累计厚度达10 m。这一现象充分说明研究区明下段已具备良好的成藏条件,储层厚度及横向展布范围是制约油气规模性聚集的关键。

莱州湾凹陷新近系属于拗陷湖盆萎缩期,构造运动弱,沉降缓慢,准平原化作用明显,地形坡度小于0.1°。区域古气候分析认为,明下段沉积时期研究区属于湿润的亚热带到暖温带,处于气候的转变时期。在古地貌和古气候转变的影响下,发育由浅水三角洲向曲流河演化的垂向沉积序列[20-22]。古气候变化驱动湖平面频繁升降,小规模的湖平面变化即可造成水体大规模的侧向迁移,反复周期性淹没—暴露造成浅水三角洲发育区兼具河流与湖泊的沉积特征。明下段早期,随着湖平面上升至最大湖泛面、可容纳空间增大,湖水对河流的顶托作用和席状化改造作用逐渐增强,形成近南北向的浅水三角洲,表现为以河道砂体为骨架、以席状砂体为河道间沉积物的大型复合连片砂体。随后,由于湖平面逐渐下降、可容纳空间变小,导致河流作用增强、湖盆逐渐被充填,发育曲流河沉积;随着可容空间持续减小,曲流河道逐渐由孤立型河道转变为垂向叠置、相互切割的大型复合连片河道。浅水三角洲型大型复合连片砂体具有垂向厚度薄、平面展布广、大范围广泛连通的特点,而曲流河型大型复合连片砂体垂向厚度大、横向延伸距离长、展布相对较小、大范围广泛连通的特点。它们均可为油气大规模横向运移提供通道。同时,大型连片砂体与油源断裂耦合较好,又具有上倾尖灭特征,形成大型岩性圈闭或构造-岩性圈闭,圈闭边界受断层与岩性尖灭线共同控制(图6)。

图6 莱州湾凹陷明下段曲流河—浅水三角洲复合式大型连片砂体沉积模式及砂体分布

3.3 深洼带新近系成功发现亿吨级高产油田

垦利10-2目标作为渤海海域首个深洼带新近系大型岩性目标,经过精细研究、系统协调、充分论证,认为莱州湾凹陷北侧陡坡带深层的垦利10-1油田作为陡坡砂体型汇聚脊,汇烃作用十分明显,同时与边界大断裂有效匹配,油源通道顺畅,使油气有效地运移至浅层明化镇组;明化镇组下段发育有曲流河—浅水三角洲复合式大型连片砂体,且与油源断裂相耦合,可为油气大规模横向运移提供运移路径,自身也可形成岩性圈闭有效成藏。该目标若钻探成功,将为莱州湾凹陷乃至整个渤海海域凹陷带浅层勘探带来重要启示。

首口探井(A井)于2020年12月开钻,该井钻遇明下段两套大型砂体,获得油层共27 m,平均单套砂体钻遇油层厚度近10 m;并针对埋深约1 300 m、地面原油黏度近4 000 mPa·s的稠油油藏进行DST测试,在面临地层疏松易出砂、原油黏度大、低气油比及低泡点等诸多困难条件下,通过改进测试工艺并精准施工,获得了日产油57.14 m3的商业高产油流。A井的成功钻探,标志着首次在渤海海域深洼带新近系岩性勘探领域取得了重大突破,获得了高产、规模性商业发现,并验证了浅层砂体横向运移“迂回式”油气成藏模式,揭示了莱州湾深洼带新近系岩性圈闭的巨大勘探潜力。

在A井首钻成功之后,对垦利10-2油田开展整体评价,落实勘探潜力及储量规模,继续向莱州湾深洼带内部甩开部署评价井,以进一步扩大储量规模、探明油气成藏模式。后续部署的B、C两口评价井,构造位置均位于深洼带内部,一无构造背景、二无油源断裂,主要依靠连片砂体自北侧边界油源断裂的横向运移成藏。B、C两井分别在明下段钻遇油气层39 m与14.5 m,且主要目标砂体未见水,使整体含油面积达到100 km2、油柱高度超过100 m,有效证实了深洼带浅层砂体长距离横向运移“迂回式”成藏模式(图7),即莱州湾凹陷带沙三段与沙四段为主要生烃层系,凹陷带北侧沙三段发育有大型扇三角洲沉积,与烃源岩直接接触,同时具有一定构造背景,为典型的陡坡砂体型汇聚脊,能够在深层有效汇聚油气;该汇聚脊与莱北一号边界断裂形成有效匹配,油气沿边界断裂向浅层新近系垂向运移,之后沿新近系明化镇组下段发育的曲流河—浅水三角洲复合式大型连片砂体长距离横向运移,最终形成“深层陡坡砂体汇聚脊+油源断裂输导+浅层连片砂体横向运聚”的“迂回式”成藏模式。

图7 莱州湾凹陷新近系油气运移方向

明确成藏模式后,对莱州湾凹陷带迅速开展集束评价,以快速扩大储量规模并完成储量申报。面临用海受限、作业时间紧张等诸多不利因素,采取复杂用海条件下的超前研究手段,充分搜索目标井位周边的潜力目标砂体,统一规划、提前部署,采用“一井多井眼”油田集束评价模式,确保钻机在海上就位之前便明确侧钻方案,通过钻机一次就位钻探主井与侧钻井等多口探井的策略,起到减少钻井船复原次数,从而实现减少钻井周期及钻探费用。与常规钻探方式“一船一眼”相比,“一井多眼”累计节约钻井作业时间约90天、节约钻探成本约占总投入的15%,助力油田高效评价。最终,垦利10-2油田累计发现探明石油地质储量超过1亿t,顺利实现了当年发现、当年评价、当年申报储量。

4 勘探发现重大意义与前景展望

垦利10-2油田的成功发现,打破了渤海油田凹陷带浅层从未发现亿吨级岩性油田的局面,进一步证实了“汇聚脊控制源外油气成藏”认识的科学合理性和实用性,为浅层新近系特别是凹陷区浅层明化镇组大型岩性圈闭的勘探提供了借鉴,为传统认为是“勘探禁区”的渤海海域凹陷带浅层(远离断裂带,一不生烃、二无油源断层、三无汇烃构造,不存在油气成藏的基本条件)提供了新的工作思路和方向。垦利10-2油田的发现突破传统认识,提出并钻探证实了凹陷带浅层油气成藏新模式,油气可以通过凹陷带周缘陡坡带或者斜坡坡折带发育的砂体型、凹中隆起型等大中型汇聚脊有效汇聚,再通过切脊断层垂向运移至浅层后在浅层砂体长距离横向运移,并与浅层大型河道砂体形成的岩性圈闭耦合,形成大型浅层高产岩性油气藏。

渤海海域发育类似于莱州湾凹陷的黄河口凹陷和庙西凹陷等多个凹陷区,其凹陷带早期主要以构造圈闭为目标开展勘探研究工作,主要构造型圈闭多分布在凹陷边缘陡坡带或者凹中复杂断裂带,且均已钻探。长期以来并未重视过对既无构造圈闭又无断层发育的凹陷带的研究和勘探,但是从这些凹陷区结构特征、汇聚脊及明化镇组砂体发育条件来看,同样具备大型岩性油气藏发育的潜力。近期借鉴垦利10-2油田的勘探研究思路对庙西凹陷进行的整体岩性油气藏的勘探研究,新发现明化镇组大型岩性砂体面积170 km2,且其北部与深切陡坡砂体型汇聚脊的油源大断层相接,与垦利10-2油田的成藏条件具有一定类似性,已实施钻探的LK14-5-B井发现油层23.6 m,勘探前景已初显。

5 结束语

垦利10-2油田紧邻莱州湾富烃凹陷,油源供给充足,新近系明化镇组下段发育湖盆萎缩期背景下的曲流河—浅水三角洲复合式大型连片砂体,为油气横向运移及储集提供了条件,同时“深层陡坡砂体型汇聚脊+切脊油源断裂输导+浅层连片砂体横向运聚”的有效匹配形成立体式输导网络,使凹陷带新近系具有横向运移“迂回式”成藏模式,最终形成油气大面积成藏的特点。

垦利10-2油田的成功发现,是迄今为止中国近海发现的规模最大的新近系岩性油田,也是中国近海凹陷带浅层首次斩获的大型油田。该油田的发现,表明渤海海域新近系岩性油气藏勘探有着广阔的前景,也将为类似盆地凹陷区新近系油气勘探开辟出一片新天地。