恩平凹陷源外隆起区新近系油气成藏条件与定量评价*

赵 鹏 彭光荣 吴 静 张忠涛 许新明 于水明 朱定伟 李孔森 石 创 蔡国富

(中海石油(中国)有限公司深圳分公司 广东深圳 518054)

珠一坳陷油气资源分布具有典型的不均匀分布和分带差异富集规律,多数油气田分布在几个富烃洼陷的二级构造带上,其他二级构造带则油气发现较少。富烃洼陷汇聚优势指向上的二级构造带是复式油气藏勘探的有利区带[1]。朱俊章 等[2]研究了珠一坳陷半地堑系统不同构造区带和成藏要素控制下的成藏组合模式,洼陷结构、地层产状、流体势共同确定了油气运移主方向和油气分布格局。恩平凹陷位于珠江口盆地珠一坳陷西部,为已证实富烃洼陷,2010年前后在凹陷南部缓坡带发现一系列商业性油田[3-4]。近年随着近洼陷带勘探程度的提高,远离洼陷生烃中心的隆起区新近系逐渐成为勘探重点并取得了显著的勘探成效,对其成藏规律的地质认识不断提高。隆起区缺乏古近系烃源岩,油气只能从洼陷区侧向长距离运移,石油地质条件区别于近洼陷带,富集规律和主控因素也存在明显差别。本文对恩平凹陷隆起区的石油地质成藏条件展开研究,总结油气富集规律,阐述勘探实践中形成的地质认识和定量评价方法。本文对于其他盆地类似地质条件的区带勘探具有一定借鉴意义。

1 地质背景

1.1 恩平凹陷概况

恩平凹陷是发育在中生代基底上的新生代凹陷,控洼断裂呈北东走向,洼陷结构呈北断南超,面积5 000 km2,由恩平17洼、恩平12洼、恩平18洼三个半地堑式次级洼陷构成(图1)。纵向呈“下断上坳”的洼陷结构,始新世断陷期发育了文昌组和恩平组,其中文昌组发育主要的湖相烃源岩。拗陷期依次发育珠海组、珠江组、韩江组、粤海组、万山组和第四系(图1)。隆起区油田油品好、采收率高,具有较好的经济性[5],珠江组和韩江组是目前已发现商业油气田的主要成藏层系,高孔高渗砂岩储层和横向稳定的海相泥岩构成了优质的储盖组合。

图1 研究区位置与地层柱状图

1.2 隆起区地质条件

隆起区基底为前古近系花岗岩,断陷期处于隆升剥蚀状态,拗陷期进入热沉降阶段,发育渐新统珠海组及以上的地层。隆起区发育各具特征的断裂体系,断裂系统大多具有基底先存断裂背景,在13.8 Ma以来的“新构造运动”中活化、断裂活动结束晚[6]。断裂活动过程中断层上升盘形成一系列断鼻、断背斜圈闭(图2)。

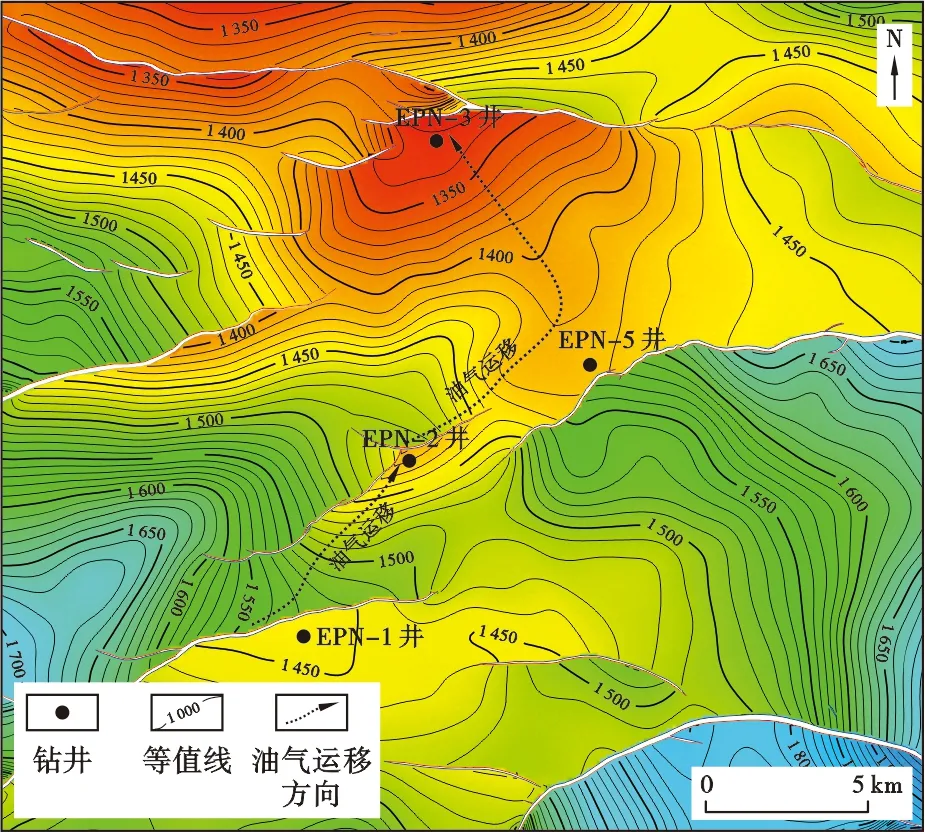

图2 恩平凹陷基底T0图

南部隆起区是南部缓坡向东南方向的延伸,与番禺27洼相接,基底埋深3 500~4 700 m。南部隆起带发育典型的NW向断裂体系,部分断裂构成雁列式组合,断层倾角一般40°~75°,断距45~240 m。2010年前后在南部缓坡带发现E1—E5油田等一系列商业油田(图1),随着缓坡带勘探程度的不断提高,南部隆起区成为拓展勘探的重点靶区,先后钻探发现EPS2,EPS3两个新近系油田和EPS4含油构造(图3),总地质储量超2 000×104m3。运移直线距离最远的EPS4含油构造运移直线距离达35 km。

图3 恩平凹陷地震剖面(剖面位置见图2)

北部隆起区是恩平凹陷控洼大断裂的上升盘,属海南隆起向珠一坳陷的延伸。北部隆起带较南部隆起带埋深浅,基底埋深3 000~4 000 m。北部隆起带发育大型弧状断裂,断距50~150 m,倾角52°~65°。北部隆起带珠江组、韩江组中发现EPN1、EPN2、EPN3等油田(图3),总地质储量超3 000×104m3。最北部成藏的EPN4含油构造运移直线距离超45 km。

2 隆起区成藏特征

2.1 长距离侧向跨断层运移

南北隆起区均不发育始新统断陷期文昌组烃源岩,长距离侧向运移是油气成藏的特征。隆起区韩江组、珠江组地层含砂率40%~60%,砂岩属高孔高渗储层,孔隙度一般15%~30%,成为油气长距离的输导层。南部隆起区和北部隆起已证实的运移直线距离超过30 km。隆起区地层被断裂切割复杂化,油气向远端运移过程中,必须侧向穿越断层[7],侧向运移过程中断裂和汇聚脊起到重要作用。

南部缓坡带油气汇聚最高点为EPS1油田,主要成藏段为韩江组下段,发生穿断运移后经断裂调节进入下降盘地层,经汇聚脊运移至EPS2油田在韩江组上、下段成藏。EPS2油田控圈断裂继续发生穿断运移,油气沿构造脊运移到EPS3韩江组上段成藏(图4a)。北部隆起带EPN1油田是恩平17洼洼陷中心烃源岩以“源-断-圈”向北运移成藏的第一个油田。EPN1油田发生穿断运移后,油气沿汇聚脊向北运移至EPN2油田,之后连续发生穿断侧向运移形成EPN3油田和EPN4含油构造(图4b)。

图4 恩平凹陷南隆起区(a)和北隆起区(b)成藏模式(剖面位置见图1)

隆起区不同圈闭成藏的富集程度存在显著差异,在南部隆起区EPS2油田附近距离近6 km的EPS5构造仅有微弱油气显示。最远端的EPS6构造钻探为干井。北部隆起区的EPN5构造位于EPN2和EPN3油田之间,仅有微弱油气显示。最远端的EPN4构造仅有一个薄油层。

2.2 断裂控藏

断裂对隆起区油气成藏具有重要的控制作用,恩平凹陷在10 Ma时期受新构造运动影响,形成大量晚期断裂。断裂的活动形成了断背斜、断鼻等圈闭,也是油气垂向运移的通道。由于断裂活动晚、断层岩成岩作用弱,断层岩封闭油气能力有限以致发生油气大规模侧向跨断层运移[7]。

恩平凹陷隆起区断裂密集分布,不发育披覆背斜,断裂上升盘形成断鼻、断背斜等圈闭。韩江组、珠江组地层含砂率30%~50%,断裂封闭以泥岩涂抹为主要的机制,断泥比SGR临界值为0.32[8]。穿断运移和封堵成藏并存是该地区断裂控藏的特色。断层封闭最大油柱高度受控于断层岩排替压力,成岩作用、填充物组成等均影响排替压力。恩平凹陷地区主要成藏层段韩江组埋藏浅、一般小于1 500 m,处于早成岩阶段,以压实作用为主。断层岩封闭能力有限,因此断层封堵油气的油柱高度普遍较低,统计结果表明油柱高度大多小于30 m。油柱高度超过断层封闭能力后即发生穿断运移,断裂的弱封闭性有助于油气向远端运移。

断裂的活动形成了油气垂向运移调节的通道,随着隆起区侧向运移距离变远,成藏的层位呈逐渐变浅的特征,如南部隆起带EPS1油田主要成藏层段在韩江组下段,EPS2油田主要成藏层段在韩江组上、下段,EPS3油田则主要集中在韩江组上段。断裂活动强度对油气成藏具有重要的控制作用,吴哲 等[8-9]研究认为断裂在5 Ma之后活动速率大于5.6 m/Ma有利于成藏。油气在沿断裂垂向运移过程中受控于断裂带与断层两盘储层的排替压力的差异[10],当断层岩泥质含量高、排替压力大于断层两盘砂岩储层时,油气垂向运移受阻则转向侧向运移进入对盘地层。如图5所示,在上升旋回的岩性组合中上部地层泥岩含量逐渐增高、厚度加大,对应断层带中泥岩的含量也向上增高。油气在断层发生穿断运移后油气进入断裂带中,在沿断裂向上运移过程中,受到高含泥断层岩的阻碍、油气发生侧向运移进入下降盘砂体,受此成因影响隆起区上升旋回的岩性组合中油气成藏概率高。

图5 油气横向纵向分配模式

2.3 晚期充注

含油气盆地总是通过最晚一期构造运动的改造、控制和调整,才形成油气的最后定位和成藏[11-12]。恩平凹陷受新构造运动影响强烈,断裂活动、圈闭定型、油气充注三个地质过程在新构造运动过程中高度吻合。断裂活动大部分活动至粤海组沉积时期及以后,断裂活动停止圈闭定型,因此隆起区油气成藏整体较晚。南部隆起区韩江组油气主要成藏期为5.6~0 Ma。北部隆起区两期油气成藏分别为13.8~7.7 Ma和4.9~0 Ma[13]。

晚期成藏除断裂活动结束较晚的因素外,断裂封闭油气和穿断运移两种地质过程的不断交替对晚期成藏也存在影响。断裂活动结束、圈闭定型后,受断层封闭能力弱影响,当油气聚集的油柱高度超过断层封堵能力后则发生穿断运移,而当油柱高度减小至断裂恢复封闭能力后油气重新聚集。断裂封闭油气过程的不断调整进一步促成了晚期成藏。

3 油气成藏条件

隆起区圈闭油气富集程度存在显著的差异性,各成藏要素匹配良好油气才能够富集。从“源-汇-聚”的研究角度分析,洼陷中的供烃单元、油气输导格架、圈闭及三者空间位置的匹配是隆起区油气富集的静态要素。隆起区的运聚强度和成藏要素在地史时期的匹配是动态要素,对成藏要素和富集规律的研究总结有助于提高地质认识及指导区带勘探。

3.1 富足的供烃单元是长距离富集成藏的前提

富生烃洼陷是保障油气长距离穿断运移-规模成藏的物质基础。流花11-1油田是珠江口盆地长距离运移成藏的典型,为其供烃的惠州26洼是珠一坳陷中典型的富生烃洼陷[14]。隆起区长距离运移过程中部分油气在运移路径上成藏,部分发生散逸消耗,因此只有富足的供烃单元才能保障油气长距离运移富集。恩平17洼是富烃洼陷,虽然断陷期面积仅343 km2,但生烃量达22×108t[15]。

油气从古近系烃源岩层系向新近系运移汇聚过程中受文昌组地层产状控制[14],向隆起区供烃的两个运聚单元是凹陷内最大的两个,两单元地质资源量占恩平17洼总地质资源量一半以上。生烃中心在恩平17洼中心部位(图6a),文昌组缓坡带烃源岩受基底影响形成向洼陷中心倾伏的大型鼻状构造,成为油气向南部隆起带运汇的汇聚脊(图6b)。受晚期北部隆起带的隆升作用控制,恩平17洼陡坡带被抬起形成鼻状汇聚脊,控制洼陷中心的烃源岩向北部隆起区运聚。

图6 恩平凹陷文昌组生烃强度图(a)与顶面构造图(b)

3.2 圈闭与主汇聚脊空间匹配是油气富集的保证

汇聚脊不同于构造脊,汇聚脊是与穿断运移断裂良好配置、能够将穿断运移的油气汇聚到下一个圈闭、具有特定产状的地层。汇聚脊一般具有基底继承性发育特征,新构造运动的过程中,断裂活动使得汇聚脊得到强化。隆起区上的汇聚脊是油气远源富集成藏、减少油气散逸的重要构造要素,圈闭发育的层段和主汇聚层段匹配有利于富集。EPS1、EPS2、EPS3、EPS4油田原油生物标志化合物表现为C304-甲基甾烷呈高丰度、双杜松烷T构型化合物呈明显的低丰度、Ts与Tm 相对含量均势的特征,表明原油来自相同的母源。EPN1、EPN2、EPN3油田原油也来自相同的母源,证实南北隆起区各发育一条长距离运移路径。

南部隆起带EPS1油田发生穿断侧向运移后,油气进入下降盘的地层沿汇聚脊运移至EPS2油田。EPS2油田发生穿断运移后,漏失的油气沿断裂和地层产状组合形成的断脊运移至EPS3油田。EPS4构造与EPS2之间无汇聚脊匹配而未能成藏(图7)。北部隆起带EPN2油田发生穿断运移后,沿构造脊运移至EPN3油田韩江组合珠江组。两者之间的EPN5构造,圈闭发育层段在珠海组,与主成藏层段不匹配,因此未能成藏(图8)。

图7 恩平凹陷南部隆起带韩江组下段顶面构造图

图8 恩平凹陷北部隆起带珠江组顶面构造图

3.3 圈闭捕获能力与运聚强度时空匹配是油气富集的关键

油气运聚强度是油气富集的关键动态要素,在长距离运移过程中油气的运聚强度逐渐减弱。油气运聚强度和圈闭的捕获能力在时空上匹配才能够富集。

油气运聚强度主要受距离和汇聚脊发育情况的影响,运移距离短、匹配主汇聚脊则运聚强度大,在北部隆起已发现的3个中型油田是在主汇聚脊上的。最远端的圈闭EPN4虽然规模大,但经过长距离运移、多次穿断运移,油气运聚强度已较弱,难以大规模富集成藏。

圈闭捕获能力与圈闭规模、圈闭发育层段、圈闭定型期与主运移期的匹配等因素有关。浅层断裂封闭油气能力有限,恩平凹陷新近系油柱大多在30 m范围之内,圈闭形态愈平缓、30 m圈闭幅度内面积愈大,则捕获油气能力愈强。EPN2油田穿断之后才形成EPN3油田,EPN2油田的运聚强度显著强于EPN3,但EPN2油田圈闭较陡、圈闭面积小,捕获油气能力不及后者,其地质储量不及EPN3的一半。

4 定量评价

隆起油气富集的主控因素包括静态要素和动态要素,前者包括供烃单元、汇聚脊、圈闭三者的时空匹配;后者即油气的运聚强度和成藏要素在地史时期的匹配,通过对构造成图、区域沉积微相、断层封闭性、流体势等的分析均可对其进行研究或评价。目前对于油气运聚强度的研究程度较低,笔者提出了定量评价方法,并得到了勘探实践的验证。

4.1 油柱高度序列评价法

油气运聚强度与圈闭的捕获能力的平衡决定圈闭充注及富集程度。在断层封堵以泥岩涂抹为主要封闭机制的背景下,地层含砂率接近则断层封闭性是类似的。长距离运移过程中运聚强度逐渐减弱,刻画运聚强度是评价油气富集的关键。在断层封闭能力近似的背景下,油藏油柱的差异则成为不同运聚强度的体现。研究发现参考油田规模序列方法,利用油藏油柱高度序列法可以评价运移路径上油气运聚强度的变化规律及相关圈闭的成藏潜力。

油田规模序列法是评价某一个区带油气资源量的一种地质统计学方法,原理认为,油藏受石油地质条件控制,在一个完整的、独立的石油体系内,油藏规模大小同油藏序号之间符合Pareto定律[16]。在研究过程中发现某一个油田的油柱高度在简单坐标中是一条对数曲线,拟合程度高。笔者认为此现象的机理是一个油田不同层位油藏的成藏条件如运移、封堵等具有差异性,只有在持续稳定的充注下不同油藏成藏条件的差异才能显现出来,从而形成单个油层油柱高度、储量规模等特征的差异。运聚强度高的圈闭,油藏油柱高度离散特征越明显,通过油柱高度序列可以表征圈闭的运聚强度。

具体方法:将一个油田的所有油藏的油柱高度按大小序列排放在坐标中,油田充注程度越大,则拟合的对数公式系数绝对值越大、曲线越陡、数值越发散。将已发现的穿断运移路径上的油田单个绘制成图,比较在穿断运移路径上,油气充注程度的变化,预测未钻圈闭的成藏风险。如图9所示,恩平南带EPS1油田序列陡,高油柱油藏比例大、曲线陡、离散程度高,运聚强度最高。EPS2中曲线较EPS1平缓,低油柱高度油藏所占比例明显大,运聚强度较EPS1减弱。EPS3油田油柱高度整体偏低,表明运聚强度已较弱,难以向远端大规模运移。恩平北带油柱高度序列特征近似。

图9 恩平凹陷隆起区油田油柱高度序列

4.2 SGR评价图版

恩平凹陷新近系油气穿断运移包含两种模式:一者断层不封堵,油气穿越断层未在断层一侧成藏;二者油气在断层一侧成藏但超过断层的封闭能力,发生穿断运移。充注愈强的圈闭中发生穿断运移油藏的比例愈大,因此评估圈闭中发生穿断运移的油藏比例可以评价圈闭充注强度和其远端圈闭的成藏潜力。

国内多位学者对断层封闭性的定量评价进行了研究[17-21],参考断层封闭性定量评价方法判断油藏在地质历史时期发生穿断运移的概率。YIELDING等[22]统计研究表明在单对数坐标系下,断裂带SGR与其所能封闭的断裂带两侧压力差Δp具有线性函数关系,即

Δp=10a×SGR+b

(1)

式(1)中:SGR为断层岩泥质含量,%;a、b分别为常数。

油藏中原油浮力形成的浮压为

Δp=(ρwater-ρoil)gH

(2)

式(2)中:ρwater为地层水密度,g/cm3;ρoil为地层原油密度,g/cm3;g为重力加速度,m/s2;H为油柱高度,m。

将两者联立得到

(ρwater-ρoil)gH=10a×SGR+b

公式两侧取对数得到

lg[(ρwater-ρoil)gH]=a×SGR+b

以南部隆起带EPS2和EPS3为例,将油柱高度、地层原油密度、地层水密度等计算得到散点图版,横坐标为断层岩泥质含量SGR,纵坐标为折算得到的参数lg[(ρwater-ρoil)gH],散点分布具正相关性(图10)。一个地区地层水密度和地层原油密度一般存在常见区域值,因此公式则体现为油柱高度和断层岩泥质含量的关系,两者正相关。图中散点分布的上下边界是某一SGR值对应油柱高度的最大、最小值计算的参数,若油柱高度接近上限则油气成藏过程中,油气发生过穿断漏失的概率大,有可能向周边构造继续运移。在散点中部取平均值将图版划分为两区域,上部为发生穿断概率较大的区域,下部为发生穿断概率较小的区域。EPS2油田的油藏分布在上部区域的比例大,表示发生漏失的油藏比例大,继续向远端运移油气聚集量则大,因此形成EPS3油田。EPS3油田其油藏大多分布在下区域,发生穿断运移量较少,因此其远端圈EPS4只有极少油层成藏。

图10 断层岩泥质含量(SGR)定量评价图版

5 结论

1) 隆起区不发育古近系烃源岩,油气成藏条件不同于近洼陷带。隆起区以侧向长距离运移成藏为特征,多次跨断层运移为特色。断裂对油气成藏具有控制作用,隆起区圈闭富集程度存在差异。晚期断裂活动和充注过程的自动调节使得隆起区具有晚期成藏的特征。

2) 富足的供烃单元是隆起区长距离运移富集成藏的保障,圈闭与主汇聚脊最优组合形成输导格架,圈闭捕获能力和运聚强度的时空匹配是富集成藏的关键因素。

3) 油藏油柱高度序列方法可以有效评价长距离运移路径上圈闭的运聚强度和向远端运聚的潜力。SGR图版评价油藏中可能发生穿断运移油藏的比例,以此评价穿断后油气富集的潜力。两种方法适用于隆起区弱成岩断裂控藏为主的成藏区带,对评价圈闭的成藏风险具有参考价值。