鲁兹:从访问八路军到钢琴外交

萨苏

一个叫做麦库克·鲁兹的西方作家,在上个世纪70年代这样形容照片上的周恩来——“在广州,1925年至1926年的中苏蜜月时代,身着国民党军官制服的他与年轻的总司令蒋介石、苏联顾问鲍罗廷,以及他的助手胡志明过从甚密,并且担任着黄埔军校的政治部主任——这是南中国的西点军校。”

在那个时代,一个西方作家怎么会对周恩来的历史如此了解?也许,事情可以从一批新发现的老照片说起。

1938年,南京的血雨腥风还没有散去,从华北到长江的战线上,日军又在疯狂地进犯。几乎整个世界都在注视着中国——这个古老的国度,会在这场战争中毁灭,还是涅槃?

就在这一年5月出版的《伦敦新闻画报》上,出现了一整版抗战中国的报道。实际上,新闻敏感性甚高的《伦敦新闻画报》,对于抗日战争一直有系列报道。其中有些照片颇为传神地展示了中国战场的情况。

但与此前同类报道相比,这一版照片上的中国军人颇有特色。他们衣着简朴,甚至近乎寒素,却有着昂扬的斗志,让人们深深地感受到中国的不屈。在这一杂志1938年2月刊中,有这样对于红色游击队的评价:

由中共军队改编的中国第八路军,由于和日军进行的游击作战而变得越来越有名气。他们活跃在遥远的西北地区,至今为止,欧洲媒体几乎很难得到那里的可靠消息。

这些在统一战线名义下与中国中央政府建立联盟的共产主义者,最初来自于长江以南地区。经过一次令人惊异的远征,或者说大迁徙,有两万名中国共产党人到达了深处西北内地的陕西。

这次远征穿越了四川、甘肃以及荒无人烟的地域,到底有几万人倒在这次长征之中,恐怕是永远无法统计的。“西安事变”,即蒋介石被张学良所扣留的事件,导致红军与中央政府之间达成了和解。

当日军开始对华北的进攻时,共产党的军队开始将枪口转向他们,开始游击战争。他们的战术到底有多大的成功还很难说,但是尽管日军宣布他们在山西步步深入,实际上他们的控制区只在铁路线周围而已。

应该说,这些描述显示采访者对于华北的游击战争是有一定了解的。

然而,有些照片让人细想起来有些特别。比如一张延安女学员的宿舍照片,照片标注说明这是一批到延安的女学生,她们住在窑洞里,墙壁上贴的是带有图片的旧报纸,几个伏在床沿上的女生在写一个话剧的剧本,而旁边一个女生在调试琴弦。宿舍虽然可算整洁,但几个女生表现得颇为随意,看起来像是抓拍到的作品。放一个外国记者进自己的宿舍,而且表情自然,这些延安女生们的表现是不是有些奇怪?要知道,一年前哈里森·福尔曼抓拍了一名微笑的女红军,还没有把镜头收回来,便被保卫人员给抓到了。

到底是谁,为《伦敦新闻画报》拍摄了这些照片呢?这个问题很容易找到答案——这版照片下方提到,照片的拍摄者是一名女记者,名叫法朗西斯·鲁兹(Frances Roots)。法朗西斯的性别,显然使她在延安的女同志中比大汉福尔曼更加吃得开。

或许担心大家对这名摄影师不了解,画报中还标注:“法朗西斯是鲁兹主教的女儿,很多读者应该对他(鲁兹主教)颇为熟悉。”

当时,有相当一批欧美记者到过红色敌后根据地,包括前面提到的哈里森·福尔曼,以及著名的斯诺、爱泼斯坦、史沫特莱、斯特朗等,但法朗西斯·鲁兹的名字,却让人感到颇为陌生——即便加上她那个据说很多人都知道的父亲,也是一样。她究竟是哪国人?怎么去的延安?

当这些问题的答案被找到,当我们接近真相的时候,一个意料之外,又让人觉得理所当然的名字出现了,那就是——周恩来。

就在《伦敦新闻画报》发表了法朗西斯·鲁兹那组照片的同一年,周恩来在汉口重遇了一个外国人,这个善良而对中国抗战饱含同情的老者是周恩来的老朋友,被八路军办事处的朋友们称作“吴主教”——他的真名叫做罗甘·H·鲁兹(Logan H Roots),中文名吴德施,他们的交情已经有十年之久了。

所谓吴主教的称呼,是由这位老者的身份而来,因为他从1904年开始,一直担任着汉口圣公会鄂湘教区的主教。而那位在1938年拍摄了大量八路军照片的女记者法朗西斯·鲁兹,正是吴主教的女儿,而作家麦库克·鲁兹(MacCook Roots),则是他的儿子。鲁兹家两代人与中国,特别是周恩来的缘分,促成了法朗西斯·鲁兹1938年的延安之行。

周恩来怎么会和这位吴主教交上了朋友呢?

吴德施1870年生于美国伊利诺伊州,1891年毕业于哈佛文学院,后入英国剑桥神学院学习,1896年为美国圣公会派往中国传教。他的工作颇有成效,后来被任命为主教。

他在历史上还有另外一面。吴德施没有那种大多数在华西方人的优越感,他说过:“我们要低头俯首想想,在美国我们是怎样对待中国人的,大不列颠在中国对鸦片通商的处理所铸成的大错和自私的行为……表现得太过火了。”他写作了《为中国辩护》一文,发表在《教务杂志》上,介绍中国人优秀的传统美德,他也曾经撰文,向西方世界介绍真实的红军。兼具使徒精神与开明气质,使他在当时的在华外国传教士中独树一帜,事实上,差不多在中国革命的每个阶段,都可以看到他的身影。

1911年辛亥革命在武昌爆发,而武汉最早的革命党,便是在吴德施辖区内的武昌圣公会开始活动的。1906年初,革命党人刘静庵借此地阅报室建立了武汉第一个反清革命团体——日知会,传播革命思想,联络反清革命志士。刘静庵等事泄被捕后,吴德施亲自去见两广总督张之洞组织营救。辛亥革命爆发后,他责成在今汉口鄱阳街32号院内的圣保罗堂建立临时伤兵医院,救治战斗中负伤的起义军民,对战区灾民进行收容賑济服务。

1927年,这位吴主教认识了周恩来,或许因为都对未来的世界充满美好期望,两人很快建立了友谊。也就在这一年,周恩来从蒋介石在上海发动的“四一二”反革命政变中脱险来到武汉,一度住在吴德施的家中。“七一五”汪精卫背叛革命之时,又是吴德施利用教职身份,冒险设法帮助周恩来乘船离开武汉去的南昌。半个月以后,南昌起义爆发。

抗战全面爆发后,吴主教在汉口的住宅十分热闹,史称“汉口鄱阳街圣保罗堂大院内的住所常常高朋满座”。来往于美国和延安之间的史沫特莱、斯特朗,到敌后去工作的白求恩、柯利华,以周恩来、董必武为首的八路军办事处领导人,乃至冯玉祥、宋子文等国民党大员都是这里的常客。美国总统罗斯福的特使卡尔逊少校这样形容他:“他不是一个普通的教士。你可以在他的客厅里找到从共产党的领袖到国民党人的各色来宾,他对这些中国领导人有着不可估量的影响力。”

这期间,周恩来通过吴主教向世界宣传共产党所领导的抗日战争,吴德施也积极参加八路军驻武汉办事处的许多活动。也正是在这里,吴主教和周恩来共同安排了法朗西斯·鲁兹的延安之行。

时间进入1938年,华北的战局日益严峻,八路军在严寒中艰难转战,他们急需棉衣、药品等各种物资。为此,吴德施联合斯特朗在汉口努力募集了十万元的医疗器械和药品,决定将其直接送往正在激战中的晋东南。这批物资对八路军十分重要,然而,此时的吴德施已经年近七旬,无法亲自前往了,于是,他和周恩来讨论过之后,决定派他的女儿法朗西斯担纲运送物资的重任。

1938年春天,法朗西斯·鲁兹和史沫特莱以及一批欧美人士,包括瑞士女作家伊洛娜·L.休斯、传教士约翰·福斯特等一起组成“八路军国际慰问团”,辗转千里,终于成功地把物资送到了八路军手中。她们受到了八路军总部的热烈欢迎,也借机对八路军和延安进行了难得的采访,这就是《伦敦新闻画报》那批照片的由来。

鲁兹家的孩子们都有着良好的家教,又有机会随父亲接触更多的人和事,所以他们继承了父亲的仁爱精神和大方开朗,也继承了父亲脚踏实地、不畏艰险的性格。因此,尽管是一个女孩子,法朗西斯却坦然地接受了运送药品的任务,而且把任务圆满完成。

当然,这其中也少不了周恩来的影响。麦库克·鲁兹描述周恩来在他们家的客人中“如同一盏灯一样引人注目”,包括大姐法朗西斯在内的孩子们对他都有一种特殊的亲慕,仿佛自己的家人一般。

法朗西斯·鲁兹1910年出生于庐山,这位姑娘从来不是一名新闻记者,拍照片属于客串,她真正的身份是一位钢琴艺术家。她在中国不如史沫特莱或者斯特朗那样有名,也由于他们一家在1938年的5月便离开了中国——吴主教已经68岁,到了退休的年龄。

1938年2月,中国宗教界举行“反侵略运动宣传周宗教日”活动,吴德施主教到会发表讲话:“愿与中华民族同受艰苦”,“代表全体外侨信徒为抗战死难军民祈祷”——这是这位吴主教在中国参加的最后一次大型社会活动。

4月11日,周恩来等在汉口八路军办事处屋顶花园设宴,为吴德施主教一家饯行。那一年,周恩来刚满40岁,而吴主教已将至古稀之年,此生恐难再有相见之日,两个忘年交依依惜别。

几天后,吴主教一家在鄱阳街寓所举办告别会,周恩来和当时的武汉市长吴国桢等都应邀出席,那一天的晚宴之后,法朗西斯·鲁兹用钢琴弹奏了告别的乐曲。几十年后,法朗西斯回忆那次告别的情景——“他是我们全家的朋友,而且经常来看我们。在1938年4月我们即将离开中国的时候,他参加了我的告别演出。我还记得我当时弹了巴赫、肖邦和法兰克的曲子。”他们回忆,周恩来竟然走上了琴台,给法朗西斯送上了一束鲜花。

吴主教离开中国后,1945年病逝于美国密歇根州。

然而,这并不是句号。

1972年,随着基辛格的秘密访华,中美关系终于有了破冰转暖的机会。政治上的接触需要一份勇气,而打破人们心底的坚冰,却需要阳光般的温暖。

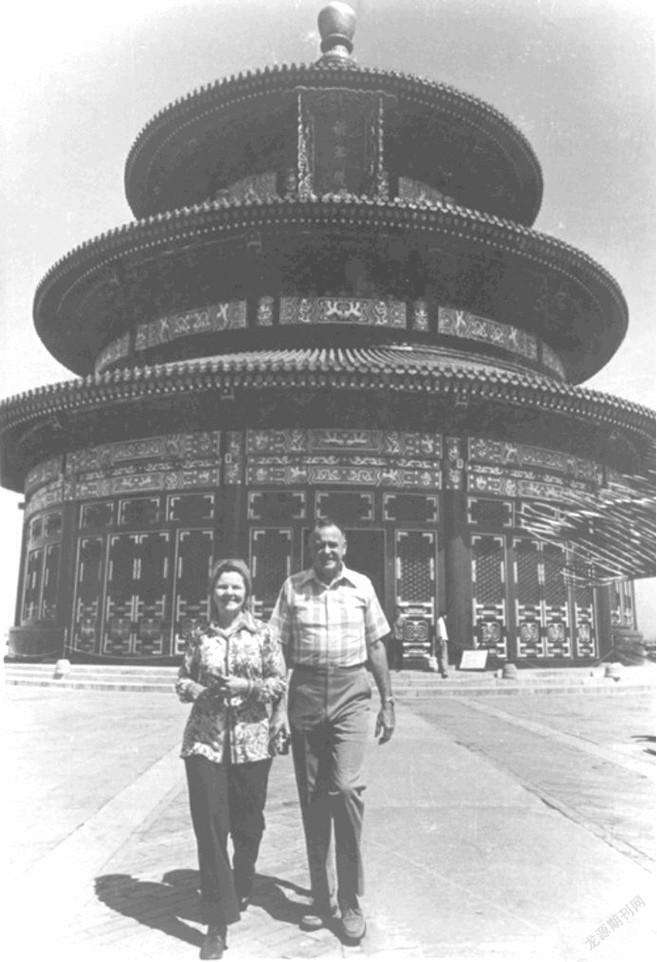

通晓东方政治智慧的周恩来是深谙此道的,于是,他发出了一份特殊的邀请——以私人的名义,邀请两位美国音乐家——理查德·哈登夫妇到中国来,表演他们独特的双人钢琴。理查德·哈登的夫人,便是当年的法朗西斯,麦库克·鲁兹形容他的妹妹几乎是欣喜地接受了周恩来的邀请。

他们1972年对中国的访问,持续了7个星期,走过了北京和其他多个城市,鲁兹家与中国的缘,在26年之后重新接续,而周恩来一手接续的这份缘分,也在一定程度上推动了中国大门的打开。

哈登夫妇在人民大会堂表演了巴赫的音乐,表演了中国传统音乐演绎的《小宝宝》,也表演了法朗西斯创作的《庐山组曲》——这组曲子的旋律来自庐山石工们的号子,也是法朗西斯童年时的记忆。

理查德和法朗西斯的表演不是公开的,但在当时的中国依然引起了轰动。他们的演出在西方得到了大量的报道,人们纷纷惊呼,中国的大门重新对世界打开了。也是借着这个契机,周恩来利用罗马尼亚的国庆节,给中央人民广播电台下达了播放罗马尼亚音乐的指示,欧美音乐就此正式在中国重新出现了。

周恩来的“钢琴外交”无论在国外,还是在国内,都取得了出乎意料的成功,应该说,这里面不应该忘记的,是法朗西斯的努力。26年后,像当年闯过重重封锁线的那个年轻姑娘一样,法朗西斯再次用和平的琴声,打穿了中西藩籬。

这以后,在周恩来的关心下,法朗西斯和她的丈夫曾几次访华,而更多的欧美音乐文化团体也开始走进中国。尼克松形容法朗西斯和她的丈夫:“他们是伟大的艺术家,不仅是我们国家的,也是世界的,不仅弘扬文化,而且解决问题。”

也正是在1972年访华期间,法朗西斯再次见到了周恩来。周恩来和他们夫妇做了一次两个小时的会见,并依然像家人一样亲切地安排他们到庐山扫墓——法朗西斯的母亲,就长眠在那里。

在见面的时候,法朗西斯给周恩来带来了一份礼物——一批她父亲吴主教晚年的照片,心思细腻的法朗西斯想到,周恩来一定一直惦念着这位老朋友。摄影师抓拍下周恩来端起礼物的瞬间,从照片可以看到,久经风雨的周恩来,在这一刻情绪明显有一丝失控。

有人说,这是因为两个人曾经有过“生死之谊”,而且两人的交往,并不仅限于政治社会问题的交流,也包含了文化品味及性格爱好等多个方面彼此之间的相互欣赏。而麦库克·鲁兹的分析有着更深一层的看法。他在很久以后才得知,周恩来正是在这一年被诊断出了癌症。而从那之后,直到生命的最后一息,他始終在为这个他所深爱的国家而努力奋斗着,不曾稍有松懈。

所以,当他看到老朋友的音容笑貌,难免动情——作为一个老者,吴主教曾亲睹周恩来从北伐到抗战,在救国的道路上意气风发,砥砺前行;如今,他再也无法见到这位慈祥的老朋友了。

26年弹指一挥间,周恩来生命的烛光,已经照向最后的时刻,当年曾经娇憨的故人之女,指顾间也早生华发,而国家仍有多少事业未竟。岁月如白驹过隙,此时此刻,此情此景,让人情何以堪。

法朗西斯没有选择记者的职业,麦库克·鲁兹却是一名优秀的记者。1978年,他完成了一本新书,书名只有一个字——《Chou》,翻译成中文,便是《周》。

正是在这本书中,麦库克写道,他认为自己可能是周恩来最后接见的美国人。

1974年12月,周恩来在医院和麦库克·鲁兹进行了一个小时的交谈。当他们告别的时候,周恩来勉力起身相送,说出了这样一段话:“我们两个国家的大门,从来也不应该被关闭。”

而书中写得最动人的一章,便是其中的第十章“Chou the Man(作为一个人的周恩来)”。

从1927年到1974年,周恩来和鲁兹一家的缘,持续了47年的漫长时光,经历了法朗西斯对八路军的访问和钢琴外交等种种事件——他们,或许是最了解周恩来的外国人了。当麦克与周恩来最后见面时,周恩来谈到激越之际,当场吟诵了一首诗,那便是曹操的《龟虽寿》:“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。”

这便是周恩来在生命最后时光的心境写照。

1976年1月8日,周恩来离开了这个世界,但他与鲁兹一家的故事,或许还会在很多年里面,被人们所记忆着。在不同民族、不同信仰的人们中间,也可以有同样对和平、美好、人类大同的期待,也可以有跨越时空的真挚友谊。

(作者系文史学者)