船载可移动实验室的设计与应用探索

陈清满, 王硕仁, 袁东方, 于化冰, 陈晓东

(1.中国极地研究中心“雪龙2”号,上海 201209;2.大连陆海科技股份有限公司,辽宁 大连 116085)

0 引 言

地球表面积约5.1亿km2,其中海洋约3.61亿km2,占据地球总表面积70.8%[1]。全世界超过半数人口居住在离海岸线200 km以内地区,而人类对于海洋的认知远比头顶上广袤的星空匮乏。认识海洋是实现海洋可持续发展和国家海洋安全的重要基础工作,而海洋科考船是认识海洋的必要工具,是海洋调查和研究的重要平台、主要载体,是国家海洋能力建设最关键部分。参考美国科考船等级划分标准可将海洋科学考察船分为:近岸级(Coastal Class)、区域级(Regional Class)、大洋级(Ocean Class)和全球级(Global Class)4个等级[2]。一国海洋科学考察船,尤其是全球(含极地)和大洋科学考察船数量和质量往往与综合国力、科技水平、海洋导向性经济模式等成正比。近年来许多发达国家均将海洋科学列为优先发展战略领域,陆续建造大型、现代化综合海洋科考船。针对我国大洋级和全球级海洋科考船数量较少,难以满足未来对海洋探索和开发需求的现状,近十几年来我国建造了一批大洋级和全球级海洋科考船。如:“科学”号(2014年)、“向阳红10”号(2015年)、“张骞”号(2016年)、“向阳红1”号(2016年)、“向阳红3”号(2016年)、“嘉庚”号(2017年)、“东方红3”号(2018年)、“雪龙2”号(2019年)等。

大洋级海洋综合科考船吨位大多介于1 000~3 000 t之间,全球级吨位一般大于3 000 t[3],相对于动辄上万吨的远洋商业运输船而言,体积均较小。船载实验室一定程度上属于开放实验室[4-5],且不同于常规陆地实验室,船载实验室主要以科研为主辅以教学[6],这对实验室种类、管理等提出较高要求。同时,大洋级和全球级科考船相对于区域级和近岸级,一次需搭载较多科学家进行长时间航渡及海上调查,是多学科实验室使用需求与长航程舒适性、支撑设备多样性的集合统一,一定程度上压缩实验室空间和功能;为支撑深海、远洋调查,例如:多道海洋地震勘探系统、万米地质绞车、深海拖曳观测系统、水下机器人等,满足大型海洋仪器设备的投放和回收,配备绞车系统缆绳较长,体积更为庞大,也将进一步压缩实验室空间;由于需长期在海上执行任务,考虑到国际劳工组织、海事劳工公约等对长期海上航行船员及科考队员居住、生活空间要求等因素[7],实验室区域空间更为有限。

为缓解这一矛盾,提高科考船的使用效率,起源于陆地车载式快速反应站的移动实验室逐渐在科考调查船上得到应用[8]。广义可移动实验室指为满足特定使用需求,配备相应水、电、气、暖通、通信、监控、消防等接口,主要由实验舱、实验设施和调查分析仪器设备组成,在可移动设施中进行检测、校准或科学实验等活动的实验室。相对固定实验室而言,移动实验室是固定实验室在空间、功能和灵活性等方面的拓展与延伸。传统移动实验室主要分布在工业、农业、交通、卫生、食药、质监、安监、环保、建筑等系统领域,在应急监检测、现场调查分析、特殊要求实验设施等方面发挥着重要作用[9]。在移动监测车、应急反应站等为代表的陆基移动实验室取得长足发展的同时,进入21世纪(海洋世纪)后,世界各国都把海洋经济研究、开发和保护作为重要战略目标,以科考船为主要载体船载可移动实验室也逐渐发展起来[10-12]。

相对于常规调查船,极地科考破冰船具有航程长、远离陆基支持、破冰震动强、环境温度低、短期内跨越纬度大等特征,此类船舶对于可移动实验室提出了更高的要求。“雪龙”号为应对我国不断增长的极地科考需求,从2016年起也逐渐增配了危化品实验室等可移动实验室,但作为一艘由极地冰区运输船改造而成的极地科考破冰船,本身科考能力受限较多。“雪龙2”号是我国第一艘自行建造的极地科考破冰船,在设计建造初期就充分考虑可移动实验室的配备及配套设施,本文主要以“雪龙2”号为例阐述极地科考破冰船载可移动实验室的需求与应用。

1 船载可移动实验室需求

我国最大的2艘科考船均为全球级的极地科考破冰船,“雪龙”号吨位为21 000 t、“雪龙2”号为14 000 t,虽比一般大洋级和全球级科考船大2~3倍,但除去每年给南极考察运送建站及补给物资的需求,相对实验室空间并不大[13](见表1)。

表1 部分全球级及大洋级科考船实验室面积统计

“雪龙2”号作为全球级综合海洋科考船,兼顾大气、海冰、海洋水体、生物生态、海洋化学、物理海洋、地球物理、底栖与沉积等多学科使用需求。我国从上海出发往返南极的航程较长,单程1万n mile左右;每年均在南极夏季海冰消融较多的季节进行考察,一般为当年11月中下旬到次年4月中下旬,1年仅有1次机会。一个航次调查内容一般涵盖大气、冰川与海冰、水文与气象、海底地形地貌、海洋浮游生物、游泳生物、微生物、细菌病毒、海洋化学等10多个学科领域[14],搭载的人员和设备(见图1)较多,对实验室种类、功能、环境、空间等提出较高要求。此外,船载实验室不同于陆基实验室,具有需额外配备固定装置、层高低限制设备垂向高度等特点,一定程度限制了实验室总功能的发挥。

图1 “雪龙2”号搭载的科考设备

在南极我国已建成长城站、中山站、昆仑站、泰山站。我国极地科考执行的是一船多站或双船多站的运营模式(见图2,以中国第36次南极考察为例),每个航次“雪龙”号或“雪龙2”号在恶劣的极地自然环境中和有限的工作时间段内,除了承担极地科学考察的任务外,还需承担给各科学考察站运送物资、人员、补给等重要任务。科考实验室空间被大量压缩。

图2 “雪龙2”号第36次南极航线示意图

针对上述情况,“雪龙2”号极地科考破冰船根据功能划分区域,采用大格局、柔性化实验室设计,尽可能在同一个实验室内满足较多学科专业的通用要求;又能做到根据航段调查任务侧重,便捷调整实验室布局以更好迎合使用需求[9]。“雪龙2”号实验室总面积约333 m2,共分为6个固定实验室,其中物理实验室、第1(干湿)通用实验室和第2(干湿)通用实验室面积均超过80 m2,采用大格局和柔性化设计思路,同一实验室并不作为固定单一的学科使用,而是根据航次任务需求不同多学科共用一个实验室,并可柔性化调整以更好适应航次重点调查学科使用需求,解决了上述通用性的问题;对于大气和气象观测、重力观测、低温实验等,因位置特殊或环境需求特殊的实验仍采用常规小型实验室设计(见表2)。

表2 “雪龙2”号固定实验室统计

对于“雪龙2”号而言,这还不足以应对一些对环境条件有特殊或精细化要求的实验,如暗反应实验、洁净实验、有特殊温度需求的温控实验、放射性元素实验、对抗振有特殊要求的实验等。此类实验对实验环境要求较高,但对面积需求却较小,或一个航次中只有某个航段会涉及,或连续若干个航次均不使用。如设置船载固定的实验室,①需要额外的独立处所,对船舶空间需求高;②此类实验室将较长时间空置,利用效率低。这将对船舶其他舱室,如住宿、公共活动、货运、仓储、作业甲板等空间造成直接影响,给船舶设计和使用均带来更大困难。

船载可移动实验室能较好解决这些问题。航次计划制定时,可根据各航段的主要科考调查任务的不同,调配相应的可移动实验室作为船载固定实验室的辅助,航段结束时补给或交接时将已完成任务的可移动实验室从船上运下,将下一航段中需要使用到的可移动实验室装船,将有限的船舶空间发挥到极致。

2 “雪龙2”号可移动实验室

2.1 可移动实验室的形式

现代大洋级和全球级综合海洋科考船往往根据调查对象、调查区域、调查手段的不同,结合船舶续航、载员能力限制,将一个调查航次分为若干个航段进行。航段之间的衔接,往往伴随着船舶靠港补给、人员交替、设备调配而进行。配套的船载可移动实验室主要以移动集装箱式为主,“雪龙2”号也不例外。采用集装箱形式的可移动实验室可以便捷地通过公路、铁路运输进行周转调剂;到达码头后也可通过船舶集装箱吊运方式进行装卸;到船后可利用船体现有的固定集装箱的马脚进行有效固定。对现代实验室进行高效的管理是将实验室作用最大化的前提[15],分航段后强化航段之间实验室、设备调配等管理,可将可移动实验室效能最大化。

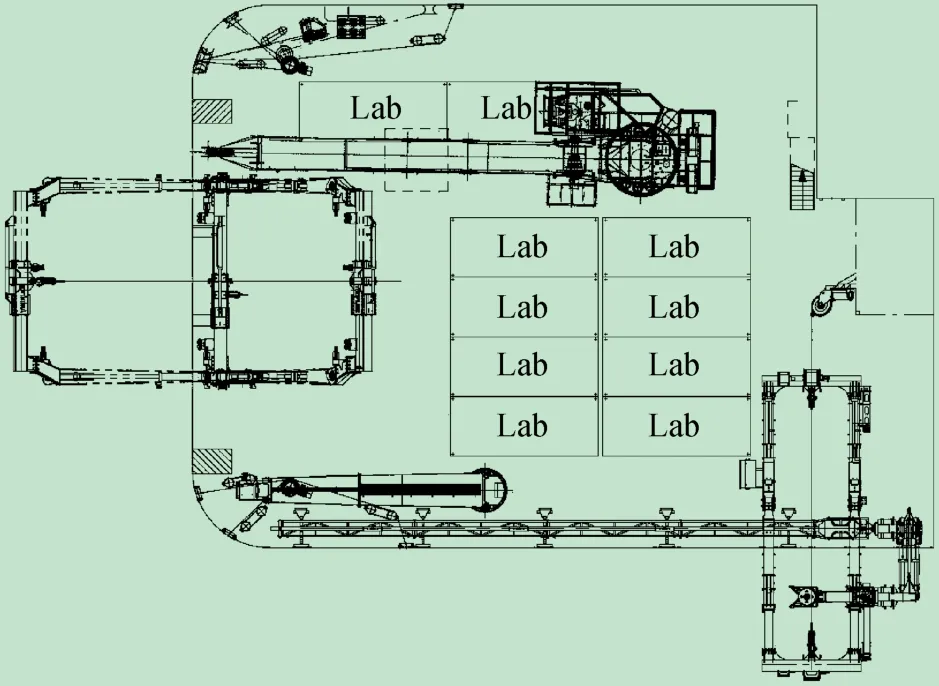

集装箱形式的可移动实验室根据外形尺寸可分为:标准集装箱尺寸、非标集装箱尺寸。其中,标准集装箱尺寸常规采用6.10 m和12.19 m 2种;非标集装箱可以采用较为随意的外形尺寸;也可采用类似“搭积木”的形式,将若干标准集装箱尺寸或非标准集装箱尺寸的可移动实验室组合成一个大型的可移动实验室。“雪龙2”号综合船长、露天甲板尺寸、货仓平面尺寸等因素,大部分可移动实验室采用6.10 m标准集装箱外形(见图3中间区域可放置8个6.10 m可移动实验室),较少部分采用12.19 m集装箱外形(见图3上侧区域,可放置2个6.10 m或1个12.19 m可移动实验室),如海洋地震勘探系统控制实验室。极个别可移动实验室,由于内装设备体积较大,常规集装箱尺寸无法容纳,仍坚持采用标准集装箱固定马脚尺寸,仅将箱体外形尺寸稍许增加。便于统一固定形式,提升现场安置调配、运输周转的机动性。

为配合可移动实验室的使用,“雪龙2”号在艉部作业甲板(见图3)上设计了能放置9个6.10 m、3个12.19 m、2个3.05 m移动实验室的平台,并在适当区域配套相应的水、电、气标准快速接口。

图3 “雪龙2”号艉部可移动实验室布局示意图

2.2 可移动实验室的分类

可移动实验室根据功能分类可分为:常规调查分析实验室,如海洋化学、物理海洋实验等;特殊实验环境需求实验室,如放射性实验室、抗震实验室、恒温实验室、低温冰雪实验室、洁净实验室等;集成模块化设备及操作实验室,如海洋地震勘探实验、模块化水下机器人设备本体及操作室等;特殊存储需求实验室。

作为极地科考破冰船,“雪龙2”号在船载固定实验室的基础上配备了多种可移动实验室(见表3)。每一个移动式实验室间相互独立,可满足自身特殊的实验需求。由于极地冰雪实验对温度有较高要求,通用开敞式的大格局实验室很难满足局部-30~-20℃的低温控制需求;一些实验需要使用到放射性元素,如初级生产力的测量使用C14,此类实验室需要一定专业的隔离措施等。在同一航次的不同航段,可根据该航段的作业内容,合理配置可移动式集装箱实验室的种类和数量,拓展“雪龙2”号的科考实验调查支撑能力。

表3 “雪龙2”号可移动实验室统计

3 移动实验室设计要点

3.1 实验室结构设计

极地科考破冰船可移动实验室采用集装箱形式,涉及公路、铁路、船舶3种运输及固定途径,主要通过岸基吊车或船舶吊车实现各航段间的调配转移,且需要满足长期海上恶劣环境,需对船载可移动实验室结构提出一定的要求。

“雪龙2”号可移动实验室顶部4角均设有内凹式吊点,吊点的结构强度能够承受整个实验室的重量。吊运时按照常规集装箱吊运方式进行吊装。吊点设计既要满足常规船舶、码头吊机的吊运能力也须考虑可移动实验室重量和重心。

极地科考破冰船每航段均需要穿越南半球南纬40°~60°之间、终年盛行5~6级西风和4~5 m高涌浪的魔鬼西风带[16],且航行和调查作业过程中常常遭遇多个气旋,可移动实验室结构及系留需满足恶劣海况环境要求。“雪龙2”号可移动集装箱实验室采用加强框架结构,能够有效抗击南半球盛行西风带恶劣海况下船舶颠簸摇摆和甲板上浪的抨击载荷;在常规集装箱底脚扭锁固定的基础上,增加斜拉等系留固定确保移动实验室安全。

3.2 壁板设计

“雪龙2”号货舱位于船艏区域,距离科考调查区域较远,且舱内环境条件比较闭塞。“雪龙2”号的可移动实验室均布置于艉部作业甲板和艏部货舱盖上,完全暴露于长时间经受海上高盐雾侵蚀、大风浪冲击、雪打雨淋等恶劣海况环境中。同时,因为极地科考破冰船调查活动区域较广,较短时间内将完成从炎热的赤道到冰冷的两极的航行切换,应对环境温差大。此外,由于在航行过程中船载可移动实验室操作人员将常态化使用,要求其须具备较高的安全系数。这对可移动实验室的壁板提出新的要求,不能与普通集装箱外壳等同。一般可移动实验室的建造须投入较大人力、物力,因此需要其具备更长的使用寿命周期才能降低单位成本。综合考虑上述因素,极地科考破冰船可移动实验室的壁板须具备耐恶劣海况的特性,需要具备足够的结构强度,并进行耐盐、防腐、保温绝缘等特殊考虑。

“雪龙2”号可移动实验室壁板采用内、中、外3层设计。外壁板采用全316 L不锈钢材质厚板,确保满足海上高湿度、高盐雾腐蚀的恶劣环境;内壁板也采用全316 L不锈钢材质薄板,便于室内防腐及清洁;内外壁板间隔约70 mm,间隔进行全框架的结构加强,并暗敷线缆、水管、气管等后,整体施作发泡保温绝缘材料作为中间层。

针对极地科考破冰船破冰工况时带来的剧烈破冰震动,“雪龙2”号船载可移动实验室地板采用全浮动地板结构,有效减小来自船舶破冰震动对实验的影响。

3.3 可移动家具

极地科考破冰船可移动实验室家具与船载固定实验室家具的需求类似[7-8],面临海上风浪颠簸摇摆、破冰时剧烈震动等摇摆振动影响;海上高盐雾、高湿度等恶劣环境等[9],需充分考虑实验台面上仪器设备固定需求、实验室柜门抽屉停止位锁止需求、可移动部件如实验椅等临时固定需求。“雪龙2”号船载可移动实验室在壁板、实验台面上采用均布的C型卡槽固定装置。实验台面上C型卡槽,通过配套的卡扣螺丝采用夹或压的形式有效地解决移动实验室台面物资的固定问题;与壁板的C型卡槽组合使用,可解决较高台面设备的固定。“雪龙2”号可移动实验室采用的C型卡槽与全船其他固定实验室均采用统一标准,后续新增、更换和调整更为灵活、快捷。

3.4 通用接口

移动实验室的通用接口分水、电、气、暖通等常规接口和智能化实验室的配套接口等。一般在船载可移动实验室使用区域附近布设相应数量的对接接口。“雪龙2”号将各类接口集中安装在防护等级为IP56的不锈钢接口箱内,并布置在固定实验室往艉部作业甲板过渡的半遮蔽区域及船艏货舱盖背风附近区域(见图4)。

图4 “雪龙2”号可移动实验室对应接口箱

水、电、气、暖通等常规接口,采用快捷接口;供电采用船用标准接口,1路220 V用作实验室内常规设备供电(图4中央插座),1路380 V主要给空调等大型设备使用(图4黄色线缆);暖通可在各可移动实验室内采用独立的船用空调进行温度调节,采用通风橱柜、万向抽吸罩和常规布风器为主的独立通风系统;上下水采用316 L不锈钢通用快速接口。

3.5 安保设计

“雪龙2”号极地科考破冰船移动实验室的安置位置,远离控制中枢驾驶台和集控室,智能化接口的设置是确保移动实验室正常、安全、高效运行的重要前提。智能化接口管理也分为两部分内容:①通信网络、监控报警等接口,由于移动实验室数量多、使用人员单一、远离固定实验室,“雪龙2”号在其内部设置电话、局域网、交互式广播等通信网络系统,并在合适位置布置视频监控探头接入全船视频监控网络,设置感温、感烟、自动灭火系统等接入全船的通用报警系统中。②实现实验室在线管理的接口。“雪龙2”号通过此部分接口的设置,可实现对科考项目全程跟踪记录、全程管理,跟踪记录移动实验室内的仪器设备、试剂耗材、试验样品信息,便于科考项目团队和实验室管理者的全方位管理。实时监测实验室环境及仪器设备的运行状态,降低仪器设备发生故障的风险,提高样品试剂保存的安全性,并能在故障发生后第一时间发出报警。

每个可移动实验室均设置两处开门,防止火灾发生或意外碰撞后箱体结构变形,主通道大门无法正常开启。且所有开门均可由内部打开,防止发生误锁导致人员被困。每个可移动实验室内醒目位置放置二氧化碳灭火器、干粉灭火器、水基灭火器等消防设施,救生衣、EEBD等救生设施,并定期检查有效期。

4 应用案例分析

4.1 现场应用情况

2019年10月~2021年5月期间,“雪龙2”号连续执行了中国第36次南极考察、中国第11次北极科学考察和中国第37次南极考察(见表4),可移动实验室作为船载固定实验室的重要补充,在极地考察现场为危化品的安全存储、废液的处理、放射性同位素实验、微塑料预处理实验等工作发挥了重要作用。尤其是在南极进行分航段作业,其可灵活机动调配的特性,有效配合通用性、大格局的船载固定实验室,便捷实现航段调查任务侧重的调整;合理的结构强度设计、固定系留装置,在船舶穿越“魔鬼西风带”时能经受甲板上浪的冲击,并能稳定可靠固定使用;三层壁板的使用,有效提升了可移动实验室在极地冰区和赤道地区的保温绝缘性能,确保实验人员的舒适度和燃油的经济性;各类快捷接口的设置,使得可移动实验室的使用更为安全、方便。

表4 S36th、N11th和S37th“雪龙2”号携带可移动实验室情况

4.2 不足及改进方向

同时,在极地现场使用过程中,也发现一些待改进的部分:①外接上水管和下水管需注意保温绝缘,避免出现极地冰区被冻住;②各类接口的材质建议使用316 L不锈钢,避免腐蚀,影响绝缘和信号传输;③接口箱、接线插座等合理布置,避免连接电缆、上下水管横穿作业甲板,与其他科考作业干涉的情况出现。

在后续的使用中,将根据使用经验的积累进一步改进和调整上述问题。

5 结 语

随着科技的发展与进步,人类对海洋、极地认知的逐渐加深,极地科考破冰船数量和质量将进一步提升。相对于常规30年左右的船舶使用寿命周期而言,对海洋、极地认知的发展速度将快于科考调查船的更新速度,而可移动实验室恰好能弥补这一不足。其不仅可拓展科考调查、实验的空间,也可便捷地将先进的调查装备模块化安装在极地科考破冰船上,极大提升现场调查保障能力和响应外界变化的能力。

为方便航段间的调配、运输和固定,可移动实验室常以标准集装箱的形式出现,但无论是结构还是壁板上均进行特殊的处理,以更好地满足极地、海洋恶劣的使用环境;配备适合船用的实验室家具和标准化的水电气接口,提升使用的便利性和安全性。标准尺寸的可移动实验室最突出的问题是尺寸大小恒定使用空间受限,但将若干移动实验室组成一个大型的实验室也是目前研究较多的发展趋势之一,可为大型仪器设备在极地考察现场的使用提供了可能。尤其是进行像南北极这些远离人类聚居点的大洋或冰盖调查时,由科考破冰船携带至南极大陆或海上大块冰盖上的组合式移动实验室将为现场调查提供一个灵活、舒适、便于移位、可回收的人性化实验条件。

可移动实验室需求正不断提升,与之配套的法律法规、国家标准、行业标准等也需发展匹配[17]。我国船载可移动实验室仍缺乏统一的评价和认证标准。而极地破冰船载可移动实验室的结构和设施对于实验人员、仪器设备等的安全,具有重大影响。如何发挥好船东、船级社、移动实验室建造单位等各自的作用,是目前急需解决的问题之一。