国内外图书馆地方特色文献服务研究进展

张雅杉

(1.中国科学院文献情报中心,北京 100190; 2.中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系,北京 100190)

1 研究背景

地方特色文献记录并反映了特定区域内一切自然和社会现象以及群体活动方式,承载了当地大量的历史与社会发展历程的信息,体现了地区文化的核心价值及地区传承发展脉络,对于当地社会发展以及区域的政治、经济、文化的发展具有积极意义。地方文化发展背景下的图书馆承担着保存文化遗产和传递知识的基本职能,如《中华人民共和国公共图书馆法》要求公共图书馆应当根据办馆宗旨和服务对象的需求,系统收集地方文献资源,保存和传承地方文化[1],《普通高等学校图书馆规程》要求高校图书馆保持重要文献、特色资源的完整性与连续性,形成具有特色的文献信息资源体系[2],2020年文化和旅游部发布《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》鼓励各类型文化场馆依托地方特色文化资源,开发具有鲜明区域特点和民族特色的数字文化产品[3]。各类图书馆应响应国家号召,发挥各自资源优势,共同推动地方特色文献服务工作。

当前开展图书馆地方特色文献服务面临着诸多挑战。首先,资源的唯一性和不可替代性是现代图书馆存在与发展的重要议题,地方特色文献数据库定购、纸质资源采买的同质化、馆藏利用率低下等问题已成为各类图书馆需面对的困境。第二,随着信息环境的持续变化,文献资源的载体和形式已逐渐呈现多元化趋势,然而目前国内大部分图书馆开展地方特色文献服务依然以基础的在馆服务与数据库服务为主,并未满足用户多样性、差异性和个性化需求。第三,开放获取数字化典籍已成现实,数字人文正在引领文化生产体系的数字转向,这些变革对图书馆开展地方特色文献服务提出了新的要求和挑战。第四,我国不同地区的图书馆发展差异明显,地方特色文献建设良莠不齐,地方特色文献服务发展不均衡,为了应对一些地区图书馆事业无论是对于业界还是对于用户越来越“边缘化”的危机,图书馆需要积极主动地挖掘和建设地方特色文献,探索出因地制宜的地方特色文献服务模式。

2 地方特色文献基础问题研究

2.1 地方特色文献的概念

目前,“地方特色文献”这一术语的表达尚未达成统一,常用的包括“地方文献(local studies collections/folklore collections)”“区域特色文献(regional characteristic literature)”“地方文献资源(local literature resources)”“地方特色文化信息资源(cultural information resources with local characteristics)”等。为了统一规范,本研究将此术语统一表述为“地方特色文献”。广义上的“地方特色文献”指特定区域内信息资源的总和,服务主体包括各类型的社会记忆机构,如博物馆、图书馆、档案馆、文化馆等,其中,图书馆又可以细分为公共图书馆、专业图书馆、高校图书馆。而本研究所称“地方特色文献”是指图书馆领域中狭义的特色文献类型,而地方特色文献服务即从图书馆服务系统中各利益相关者的需求出发,构建一个整体地方特色文献服务框架,创造优质的服务体验和价值。

图情领域中的“地方特色文献”被广泛认可的定义是杜定友先生1957年提出的“关于本地方的一切资料,是区域的文化载体”[4]。此后,学界在此基础上对地方特色文献的概念和内涵进行了补充和丰富,如学者柯平指出地方特色文献应超越文字记载的载体范围,也应当揭示地方性和资料性的本质特征[5]。学者王纯将“地方文献”概念延伸为“具有特定功能的知识体系,具有永久保存和完整服务的价值”[6]。尽管各方学者对地方特色文献概念的界定有所不同,总体而言,地方特色文献强调的是具有本地属性的、有价值的、具有独特性的各类载体形态的文献集合。

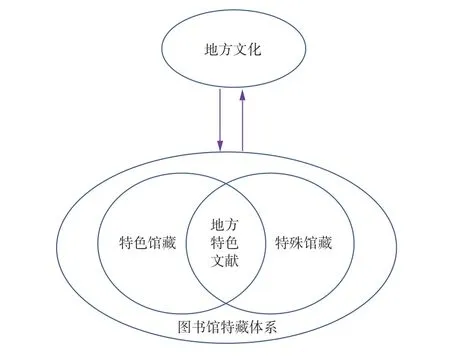

通过对地方特色文献的概念进行梳理,发现其与地方特色文化、图书馆特色馆藏等概念密切联系,而不是孤立的。关于地方特色文化,学者柯平指出,发展地方特色文化和学术的途径之一即研究整理地方文献[5],黄祖祥等学者观点类似,认为地方特色文化是地方特色文献产生的基础,地方特色文献内容反映了地方文化,是传承地方文化的史料依据[7]。图书馆特色馆藏在《中国大百科全书》中的说明是:为了收集、保存和利用某一形式的、某一领域的、某一时间的、某一地域的、某个人的、珍贵的、宜损坏的文献等,而专门建立的文献。[8]图书馆特藏(special collections)一般又被分为特殊收藏(rare collections/distinctive collections)与特色收藏(featured collections/special topics collections)。特殊收藏主要指古籍善本、罕见的手稿等具有收藏的稀缺性和珍贵性的馆藏文献,而特色收藏指具有特色性、学科性、专题性、地域性等能彰显图书馆办馆发展理念的馆藏文献,具有一定应用价值。在这个层面上,地方特色文献是图书馆特藏的一个重要子类,重点体现区域的文化特点,有较高的独特性、专业性和利用价值。如图1所示,本研究认为地方文化是图书馆地方特色文献产生的基础,地方特色文献又反映了地方文化,二者相辅相承;图书馆地方特色文献属于图书馆特色馆藏,与图书馆特殊馆藏一同构成了图书馆特藏系统。

图1 地方特色文献、特色馆藏、特殊馆藏、地方文化的关系

2.2 地方特色文献的分类

资源内容方面,杜定友先生将地方文献广义地分为地区史料、地方人物著述以及地方出版物三类[4]。金武刚提出按古代和现当代地方特色文献进行区分[9]。文榕生从资源利用的目的分为侧重开发性的资源、侧重实用性的文献资源、值得综合发展的文献资源、创新性的专题文献资源[10]。具体的内容类型,除了学者们普遍提到的地方史、地方志的著述,家族谱系、档案,人文和地理资料,文化遗址、名胜古迹、名人故宅的图文记录,当地名人手迹、书信及出版物等,也有学者将当地非物质文化遗产文献,口述历史资源[11],有价值的非正式出版物[12],当地团体、企业和政府部门保管的档案、图表、统计资料等纳入地方特色文献范畴[13]。随着信息环境的变化,音频资源、特色影像资源、原生数字资源及高校图书馆优势学科资源也开始被学者研究[14-15]。

2.3 地方特色文献服务主体

地方特色文献服务主体多为各级公共图书馆、高校图书馆以及专业图书馆,不少图书馆已在地方文献特色服务方面开展了积极的探索和尝试,但是不同馆对于地方特色文献服务的重视程度及开发程度不同,资源数字化服务的可用性与易用性效果同样参差不齐[29]。广东省立中山图书馆、苏州图书馆、南京大学图书馆等机构以本地内部资源为导向开展特色服务,可作为目前国内较为成熟的服务主体代表。通过文献调研得知,目前公共图书馆是开展地方特色文献服务的关键机构,高校图书馆因与公共图书馆建馆目标不同,地方特色文献的收藏与服务侧重于机构需求。

广东省立中山图书馆馆藏广东地方文献10多万种共40多万册,包括广东地方志、族谱、广东史料、粤人著述、孙中山文献、报纸、期刊、舆图等,并将古籍、期刊、报纸等缩微化,打造了丰富的特藏数字资源平台,为读者提供全平台开放的无缝衔接服务,服务效果显著。[16]苏州图书馆较为注重具有本地特色的内容建设,开发了文化苏州、苏州记忆、企业俱乐部等一系列具有特色的服务栏目,并开发了老照片、苏州现代方志、地方文献剪报数据库等地方特色文献数字资源,同时还注重服务品牌的塑造,打造了苏州大讲坛、书苑天香等品牌项目。[17]南京大学图书馆收藏的地方文献主要有地方志、文史资料、现当代地方文献及家谱、手稿等,其古籍线装地方志数量在国内仅次于国家图书馆,在政策制定、珍稀古籍保护、地方文献数字化开发、地方文献研究出版以及多元化机构内外知识服务等方面成果斐然。[18]

2.4 地方特色文献服务对象研究

图书馆的地域文化属性由图书馆服务对象的文化特性所决定[19],赵靖将其按信息需求将地方特色文献服务对象分为显性用户和隐性用户,将显性用户细分为科研人员、史志工作者、高校教师、政府机关用户、媒体用户、学生用户等,用户需求具有一致性,与地域密切相关,并与地方学术风向相随。[20]李雅君也类似地将用户分为科研人员、管理决策者、地方特色文献推广人员及学生[21]。刘丽等指出我国图书馆少数民族特色文献资源主要服务对象为研究学者,面向少数民族人士的针对性服务较少。[22]

当前研究对于地方特色文献服务对象多集中于本区域用户,缺少对隐形用户的研究。随着网络技术和通信技术的发展,信息环境发生巨大改变,地方特色文献获取渠道增多,非研究型用户及其信息需求也需要被更多考虑其中,服务对象和用户需求的扩展给地方特色文献服务发展提供了空间,也为服务方式变革提出了要求。

3 国内研究现状

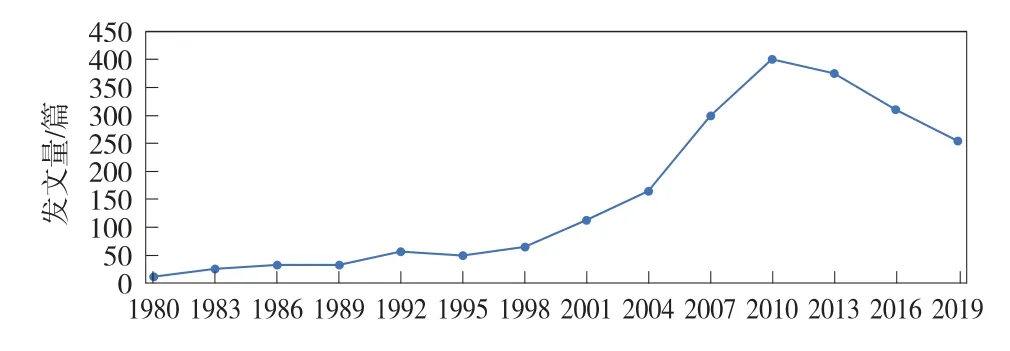

特色文献的相关定义在我国首次出现于1929年图书馆权威刊物《图书馆学季刊》中[23],而地方特色文献是特色文献的一个特殊类别。在国家鼓励发展地方特色文化资源与地方特色经济的背景下,越来越多学者将研究目光转向地方特色文献研究,论文发表时间及数量可以直观显示该研究主题的受关注程度。本研究以CNKI作为国内地方文献研究现状的数据来源,时间截止至2020年2月1日,以“地方特色文献”或“地方文献”作为检索词进行主题检索,得到相关记录6248条,其中图书情报档案学科的论文有4844条。图2表示文献的年代分布情况,从中可看出有关地方特色文献研究发文量虽然在近五年逐渐下降,但总体依然受到学界重视。

图2 地方特色文献研究年代分布

在此基础上,以题名为“服务”并含“地方文献”进行二次检索,得到相关记录195条,约占总库收录地方文献研究论文的 3.1%。根据研究需要,本文从信息服务理论的角度梳理国内地方特色文献资源的服务研究现状,并归纳为以下研究专题:地方特色文献内容体系建设、数字化服务开发、服务策略优化、服务模式研究以及服务创新研究。

3.1 地方特色文献内容体系建设研究

地方特色文献建设是图书馆特色化服务得以开展的基础,最初的研究与地方特色文献建设阶段相适应,焦点集中在特藏的遴选和收集、编目、数字化特别是古籍的数字化研究方面,目前更多学者研究重点转至服务内容体系的系统建设中。黄晓燕认为图书馆地方特色文献建设需要遵循实用性、特色性、保护性原则,结合地方实际统筹规划,多渠道拓宽资源建设经费来源,多途径合作开发地方特色资源,在资源建设中应用新技术和统一标准。[24]潘秋玉基于世界一流大学图书馆战略规划,将国外高校图书馆资源建设的共同原则总结为特色文献资源类型的多样化以及保存形式的数字化。[25]裴丽针对国内图书馆资源建设中存在的机制性障碍,提出需在国家层面建立法律与政策机制、决策与管理机制,从而保障地方特色文献资源建设与共享的可持续发展。[26]阮伟娟提出将馆藏的深度揭示和开放获取相结合,形成新的地方特色资源建设模式。[27]

3.2 地方特色文献数字化服务开发研究

根据文献调研,基于地方特色文献资源的数字化已成为新信息环境下资源保存、保护、传承的主要信息源与实现途径,地方特色文献数据库是目前国内图书馆对于资源的保护、整合并使其服务价值最大化的主要手段。[28]目前学者将图书馆地方特色文献数据库开发模式主要归纳为图书馆自建模式、馆际共建共享模式、图书馆与研究机构合作模式[29]以及全国统一建设模式[26]。近年来,李业根、刘丽等学者将用户众包的概念引入地方特色数据库资源开发中,认为用户参与资源建设可为地方特色文献的价值发挥及服务效能带来动力支持。[30]

此外,学者针对地方特色文献数据库的评价研究也为近十年的研究热点,研究方式以网络调研、文献调研与案例分析为主。调研发现各类图书馆在数字化服务开发中的普遍问题包括:地域分布与开发层次不均衡、建库标准化规范化程度低、资源内容趋同且揭示性较差、资源整合与共享程度低、服务方式单一、资源可用性与易用性层次不齐。[31-36]

3.3 地方特色文献服务策略研究

王子舟基于图书馆的社会记忆保存功能,提出地方特色文献服务策略包括基于特色文献资源数据库的线上知识服务、针对口述型特色文献资源的主动服务、针对非物质文化型特色资源的体验服务。[37]朱小梅等提出新环境下地方特色服务新的发展策略包括特藏用户和用户需求的重新定位、开展原生数字资源建设、从资源精品化转向大规模数字化策略。[38]

更多的图书馆立足于馆藏优势、独特的区域优势及人文资源优势开展了诸多有益尝试,如景德镇市图书馆发挥当地人才资源的优势,建立“景德镇陶瓷名人库”,面向公众提供服务。[39]暨南大学与香港大学联合成立世界华侨华人文献馆,积极收藏华侨华人、华人文学、华文教育、华语传媒等主题文献,并开发“华侨华人文献信息专题数据库”,目前集文献服务、文化交流、科研服务、智库服务为一体,服务于政商产学研等社会各界。[40]吉首大学图书馆开发的“武陵山区少数民族口述历史数据库”采用数字方式整理加工了少数民族口述历史资源,再现了本地苗族、侗族、土家族等少数民族发展轨迹,填补了相关史料的空白。[41]

3.4 地方特色文献服务模式研究

目前国内图书馆开展地方特色文献服务主要是以资源为导向开展资源挖掘类特色服务。赵靖通过对地方特色文献影响因素进行分析,从采集、合作、收藏、阵地服务、数字化服务五方面构建了地方文献资源服务模式。[42]方逢源结合地方图书馆服务工作实践,将地方特色文献服务模式分为:服务于史学研究的模式、服务于当地精神文明建设的模式、保护非物质文化遗产服务模式、文献保存服务模式与知识服务模式。[43]侯庆提出图书馆可以从提升服务手段,区分读者需求,建立地方文献公共服务平台,依托现代技术开展移动服务等方面开展地方特色文献服务。[44]

3.5 地方特色文献服务创新研究

3.5.1 技术驱动创新

孙鹏等对图书馆的数据驱动服务创新进行研究,提出在资源组织层面需突破资源的MARC格式限制,将字段实体化语义化,并进行资源的多位标签组合标注,提高资源的关联性。在平台打造层面主动对不同异构系统中的特色文献资源进行标准化、统一化管理。在用户服务支撑层面需依托大数据技术实时感知用户的行为轨迹数据,发现用户知识诉求特征,有效实现特色资源的个性化推送。[46]

吴瑞丽研究了数字人文视阈下特色文献资源整合及保护的有效方式,包括利用GIS地理分析技术将有关地方特色文献信息加以组织、基于VR/AR/MR的可视化保护以及基于文本挖掘技术的地方特色文献深度挖掘与提取,从而提升资源的服务深度。[47]典型的案例如上海图书馆利用智慧数据再现上海武康路的城市历史文化,取得了良好的服务效果。[48]

3.5.2 管理及理念创新

理念的创新与变革会推动图书馆管理与服务的变革,进而催生出新的服务业态。国内各类图书馆已广泛开展了读者细分特色服务实践。王世伟提出图书馆文旅深度融合的理念,提出文化和旅游部机构改革举措为图书馆文旅深度融合发展创造了体制环境,图书馆应树立新的服务理念,积极探索图书馆文旅融合路径,促进地方文化资源保护利用与旅游发展相结合。[48]李燕强调,在文旅融合背景下图书馆立足于地方特色文献拓展延伸服务有益于图书馆打造文化IP。[49]我国台湾地区图书馆在地方特色文献服务中普遍尊重文化的差异性与多样性[50],图书馆的分龄分众服务模式也充分体现了图书馆发展政策中对信息弱势群体需求以及本土文化传承和发展的重视[51]。

在图书馆、档案馆、博物馆(LAM)服务融合研究方面,穆向阳构建了层次化的LAM数字资源融合服务模式:以LAM数字资源为主体的服务方式和LAM数字资源与实体资源相协同的服务方式。[52]肖永英等提出图书馆、档案馆、博物馆可在数字资源建设、地方文化遗产保护、设施共用与整合、政府信息公开以及地方社区教育项目中广泛开展合作。[53]杨帆从组织管理、资源整合、公共服务与绩效监督四个层面提出协同创新环境下数字图博档联盟融合发展的对策。[54]

4 国外研究现状

国外对地方文献研究起步较早,很多国家都赋予了地方特色文献承载地区历史文化的重要意义,主要的研究国家主要有美国、日本、英国等。最早出现的地方文献特色服务在美国的新罕布什尔州,1904年该州在图书馆推出以特殊文献为特殊读者服务的模式,并得到了公众的认可。[55]以“Rare book”“Special collections”“Folklore collections”“Local studies collections”等关键词与“Library Services”组合在Web of ScienceTM核心合集数据库进行组合检索,对相关文献进行梳理、分析和研究,结合国内学者的相关调研,发现近十年美国、欧洲、澳大利亚地区的学者积极参与地方文献服务的研究,研究内容的重点包括:地方特色文献法律法规与政策研究、服务内容体系建设研究、数字化服务开发研究、服务策略研究。

4.1 法律法规与政策研究

在法律法规保障方面,前苏联在1921年设立了地方文献研究中央执行部,并在1959年制定颁布《各州图书馆地方文献工作条例》[56]。美国政府从1913起年开始实行联邦政府出版物送缴本项目(Federal Depository Library Program),允许美国大学图书馆收藏地方政府文献资源[57],并制定了《美国文化遗产保护领域中的地役权制度》,明确国家文化遗产负责主体的责任与义务。2013年的《国家录音保存计划》(NationalRecordingPreservationPlan)使得特色音频资源成为美国国家长期保存战略[58]。

在馆藏政策方面,20世纪80年代美国图书馆协会颁布的《馆藏发展政策编制指南》指导了各类图书馆从馆藏建设组织、编制目的、馆藏概览、文献选择标准、采购一般原则和特色文献服务等方面进行馆藏发展政策[59]。英国和美国的古籍文献资源利用制度,总体涵盖资源的收藏分编、保存、危机处理、展览等方面,编制了古籍特色文献的服务内容,强调了用户支持与人文关怀。[60]佐治亚大学、南卡罗来纳北部大学的馆藏政策制定均有对特色文献资源的范围、收藏分级、建设组织、服务等方面提出细致且灵活的要求。[61]澳大利亚地区的图书馆也多为地方特色文献资源的保护和应急管理制定相关政策[62]。

政府和社会资本合作模式(Public Private Partnership,PPP),是指政府通过特许经营权、合理定价、财政补贴等事先公开的收益约定规则,引入社会资本参与城市基础设施等公益性事业投资和运营,以利益共享和风险共担为特征,发挥双方优势,提高公共产品或服务的质量和供给效率。[注]2015《政府工作报告》缩略词注释,中央政府门户网站,http://www.gov.cn/xinwen/2015-03/11/content_2832629.htm,2015-03-11。 PPP模式对于增加公共产品供给、改善投融资环境、激活民间资本、深化供给侧改革具有重要意义。

4.2 服务内容体系建设

图书馆特色文献资源建设源于20世纪初的美国,在20世纪60年代后发展迅速,英国图书馆特藏资源建设在20世纪80年代得到发展。[63]日本高校在地方特色文献建设中采用高度组织化的“政府主导民间参与”机制[64]。

在资源类型方面,美国公共图书馆地方特色文献类型涉及历史文献、地图、电影、图片、录音资料、

乐谱、书籍、照片等[65]。 Lara Barry 和 Lucy A.

Tedd 对爱尔兰公共图书馆进行调研,总结其地方特色文献主题多包含当地历史、文化、地方、人物、事件、考古、民俗、家谱、社区信息和档案等。[66]英国图书馆收藏的地方特色文献内容多涉及地方文化、文学、音乐、历史、艺术等方面[67]。手稿、稀有图书、地方期刊、档案及地方政府文件为常见美国高校的特色馆藏资源,此外,音视频资料、口述历史、捐款资料、钱币、地图、海报等类型的资源也被部分知名高校收录其中。[68]日本广岛市立图书馆建立了现代漫画图书馆,收集品质好、资料价值高的漫画杂志以及与漫画相关联的资料,反映地方文化特色,也满足了当地读者对漫画阅读和研究的需要。[69]

从资源建设规划和评估角度,King强调了在特色文献资源建设中制定建设计划的意义,并提出图书馆需充分考虑现有用户的需求、机构需求以及未来开发推广需求。[70]Carter强调图书馆特色文献资源服务中评估的重要性,包括已有馆藏评估、建设流程评估、服务评估、辅助教学科研的评估、可用性评估等。[71]

4.3 数字化服务开发

美国29个州立图书馆建设了地方特色文献数据库,内容充实、类型多样,更新频次高,多数图书馆对数据库的用户友好性和兼容性提出了政策规定,有明确的用户反馈机制与用户隐私保护要求,数据库多数提供开放访问。[56]但在Ambrozic等学者针对美国60余所学术图书馆数字特色资源进行可利用性调研中,发现超过一半的内容依然存在可用性问题。[72]

此外很多学者对特色文献的资源组织技术进行了研究,图书馆需要在深入表达资源内容的基础上建立各种语义关联,语义关系的建立依赖于细粒度化的资源组织方式。Walsh介绍了俄亥俄州立大学特色资源MARC机读目录元数据记录转换为DC 都柏林核心数据结构的工作流程[73]。Hlava提出了一种不同于MARC的针对特色文献资源自动化的创新著录流程,可节约著录成本、简化技术并显著提特色文献资源的可发现性[74]。Jett等对关联开放数据(Linked Open Data)在特色文献资源数字化中的应用进行研究,认为关联开放数据可用于特色文献资源元数据描述时消除歧义[75-76]。Peltzman等介绍了一个以编程方式管理原生数字特色文献资源的项目[77]。除此之外,Georgieva以及Weidner等学者对特色文献长期保存中的信息组织技术进行了研究[78-79]。

随着开放获取运动的兴起以及数据分析、数据管理、可视化、数字处理等技术发展的成熟,不少外国学者开始关注图书馆地方特色数字化文献在数字人文领域的研究与应用。[80]图书馆利用资源基础和技术条件,帮助各类用户进行人文知识的挖掘、创造和再生产。目前开发的数字人文项目多以数字人文数据库、应用程序、图谱或数字档案的形式呈现。Carruthers[81]认为图书馆运用数字学术的方法和工具可增强特色文献的可发现性并能为用户带来可视化的体验。比较具有代表性项目麻省理工学院图书馆空间历史项目(Spatial History Projects),包括14个具体区域空间历史,这些项目对该区域的照片、地图、档案、年表等能够反映其历史发展概貌的材料进行收集、整理和数字可视化加工,并建立联机数字档案。[82]欧洲大屠杀研究项目(EHRI)利用神经网络等技术以异构数据集成的方法重新结合波兰收税单、德国人驱逐名单、影像资料等史料,从而还原在二战期间被屠杀的600万犹太人的姓名。[83]

4.4 地方特色文献服务策略

通过调研发现,国外学者地方特色文献服务策略的研究以实践研究与技术服务优化研究为主。Dempsey[84]提出数字环境下图书馆地方特色文献资源服务的两种模式:一种是以本地馆藏资源为主的服务,一种是以合作资源为主的服务。学者通过对牛津大学、莱顿大学、耶鲁大学图书馆特色文献服务的调研,总结其服务内容包括:支持特色文献的社会开放,为学者提供技术支持及教学支持,面向非专业用户积极开展体验和展览活动。[85]其中,牛津大学韦斯顿图书馆的特色文献资源服务采用“展览+遗产科学研究”的服务模式。该馆常年开展珍贵特藏线上线下展览及讲座,并建立特色资源研究实验室,与多学科专家合作积极展开遗产科学研究,并积极将影像的形式向读者展示特产的保护与修复过程。[86]

在用户细分的服务研究中,Kirsten等介绍了澳大利亚新南威尔士州立图书馆对土著文献资源的服务与推广经验,提出定期对少数民族特色文献资源进行展览和推动读者参与的活动是有效的服务方式。[87]Philip等介绍了尼日利亚UNIUYO图书馆面向原住民提供地方特色文献服务并对社区产生积极影响[88]。Grataridarga介绍了印度尼西亚地方特色文献服务于公共政策制定的具体案例[89]。埃及的新亚历山大图书馆(Bibliotheca Alexandrina)针对4~9岁的用户提供动画形式的本地历史和图书馆历史的介绍服务[90]。

技术驱动的服务优化研究中,Graham以及Schull强调了技术对特色文献服务的支持作用[91-92]。Dreyer[93]通过用户调研发现特色文献资源服务的网站界面对用户体验非常重要,Chapman等补充可通过互操作的量化指标来评估服务价值[94]。北卡罗来纳州立图书馆和宾汉姆顿大学图书馆,在AR技术的基础上结合馆藏特色和读者需求,开发了手稿投影等服务,通过将辨识度较低的馆藏特色古籍投影到空白书本上以方便读者阅读。

5 结语

结合以上文献调研,国内外关于地方特色文献服务论题的研究目前具有以下特点:第一,在基础理论研究中,国内学者多对地方特色文献的概念内涵及范围进行研究而缺少对相关法律法规保障、图书馆特藏规划及服务政策的关注。第二,在地方特色文献资源建设研究中,国内学者研究重点从早期的收集、保护、建设发展到数字化资源的组织、开发以及利用,多为介绍性及评价类研究,国外学者更多以地方特色文献服务实践研究与技术服务优化研究为主。第三,在地方特色文献服务实践方面,国内图书馆利用馆藏优势、区域优势、人文资源优势及新技术进行了诸多有益尝试,但远未形成规模。研究对象多为图书馆事业发展较快的中部和东部地区图书馆,研究结构不平衡,研究内容多为服务方式研究,还未能上升到理论高度,所以对地方文献服务模式的研究还是有待于深入研究和挖掘。第四,国内地方特色文献服务的研究与实践主要以内部资源为导向而较少关注外部用户需求。研究者更多关注地方特色资源的整合及相关技术,较少考虑用户的实际信息需求,少有对不同用户特征、用户满意度、服务推广等方面的研究。第五,近五年数字人文视域下地方特色文献服务以及LAM融合发展成为新的研究热点,但国外研究无论在主体还是方法上都更为多样。传统的数据库服务已不能满足更大范围的用户的需求,因此国内图书馆关于地方特色文献服务的新途径与新模式的研究亟待补充。