历史遗迹的文脉对应与当代诠释

——以福建浦城泮池遗迹保护更新设计为例

汤贤豪李 宁吴震陵

1 概述

文化传承本质上是一种辅助记忆、保存记忆与延续记忆的方式[1],历史遗迹保护的重要价值就在于其物质属性上附加的精神与象征意义对文化传承的不可替代性。由此,对历史遗迹的保护自然不能仅站在物质属性的修复与保存这一基础层面,更为紧要的是考量历史遗迹本身之外的文化延承。

而历史遗迹空间保护更新的目的,一方面应该考量是否能通过空间场景的塑造实现与历史文脉的对话,激发未来者对该遗迹所承载的附加文化价值的认同;另一方面,更应该思考的是,遗迹周边的历史城市环境多已在现代化进程中变迁,如何将遗迹作为现时城市空间的一部分融入城市生活,保持其文化属性的连续是现实问题。

在浦城泮池遗迹保护更新设计中,遗迹本身指征旧时地方文庙建筑的文化价值已超越其物质本身。保护更新设计以文脉的空间感知与空间环境改造的当代性为脉络,探索在文化价值较高的历史遗迹更新保护设计中具有可行性的空间策略与价值标准。

2 历史文脉感知

2.1 泮池之源

“大学在郊,天子曰辟雍,诸侯曰泮宫”,泮池存在的历史可追溯到《礼记·王制》。作为旧时地方官学(文庙)的重要空间组成部分[2],“泮宫之半”的空间形制所承载的绝不仅是地方庙学次于中央的等级表征[3]。地方文庙建筑在明清时期形成较为统一的形制和布局之后[4],泮池已经成为地方文庙建筑不可替代的特殊标志。

而后,在“严学宫,遵庙制”[5]的礼制约束与地方文化的演绎下,承载于泮池之上的诸多儒学礼仪更使其成为了庙学文化不可或缺的物质象征,也是儒学文化的物化载体。今天散存于各地的文庙、泮池遗迹也就成为了旧时庙学合一、地方官办教育体制的重要例证。研究与保护这一具有文化特殊性的遗迹在地方文化传承中具有重要现实意义。

浦城县是福建省最早置县的5个县之一,自古文风鼎盛[6]。自陈襄于1041年—1048年(宋庆历年间)设孔庙以来,浦城官学便以文庙的形式立学育人。1521年(明正德16年)浦城文庙迁建至城区皇华山麓,所建泮池即今浦城一中校内遗迹。1874年(清同治13年)文庙重修,严格遵循“右庙左学”[7]之地方文庙空间形制,1647年(清顺治四年)于泮池中再建泮桥,称金水桥①。

近现代浦城文庙祭祀功用虽衰败无用,但古文庙依旧延续育人之根本,成为浦城一中办学旧址。1967年文庙大成殿及附属用房毁于大火,曾经形制完整的地方文庙至今仅存泮池、金水桥遗迹,2016年该遗迹被列入浦城县第八批文物保护单位。

2.2 遗迹现状

浦城泮池遗迹今位于浦城一中老校区教师宿舍区内。泮池平面呈长方形,向南缺角,四周围以青石护栏,用柱28根。自南向北池中横跨石拱桥一座,为金水桥,亦称泮桥、状元桥。单孔石拱,桥长11m,宽4.3m,跨径2.8m,条石砌筑桥拱及桥面,毛石堆砌桥身,桥面两侧围青石护栏,立柱16根,间距1.4m,柱高1.3m,护栏高0.7m。

桥面台阶南七级,北五级,台阶与护栏共用青石板72块,隐喻孔子门下七十二贤人之意。旧时状元、进士头插金花,身着状元袍,击鼓蹬靴上金桥,取功成名就之意。1921年,在孔庙设浦城县私立中学后,浦城文庙与现代教育体系结合,仍作教书育人之场所,泮池与金水桥所含指的功成名就与状元之意不减,成为一代学子特殊的场所记忆(图1)。

图1 泮池、金水桥遗迹现状

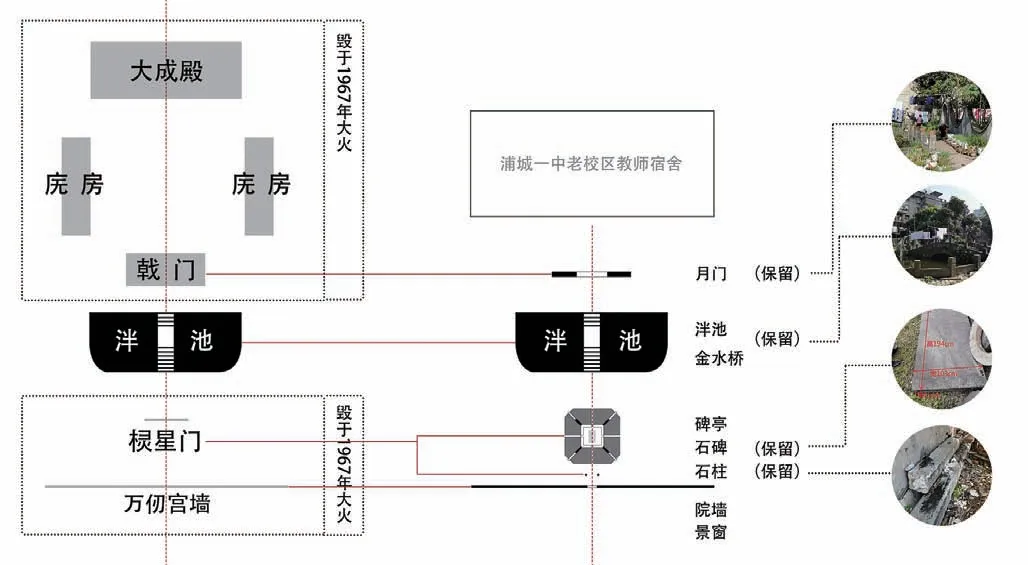

2.3 空间方位与历史轴线

《清光绪浦城县志·孔庙学宫图》展现了浦城文庙与泮池旧时的周遭盛景。自南向北,由影壁(又称“万仞宫墙”)入学宫,依次过棂星门、泮池、金水桥至戟门,为文庙前导空间。

戟门北接院落一进,左右为东西庑房,供奉儒家先圣、先贤牌位,轴线正对大成殿,供奉孔圣塑像,为文庙的空间主体。大成殿后建藏经阁,集典藏经之用。

层次分明、空间收放有序的南北轴线是浦城古文庙的重要空间特征,泮池之半的向南缺角实则是对旧时城市建设方位与文庙轴线的重要暗示(图2)。

图2 浦城古文庙格局与中轴线分析

2.4 空间氛围与历史抽象性

位于棂星门与戟门之间的泮池金水桥在旧时文庙空间中所起到的作用主要是前导礼仪的氛围渲染,为进入文庙主体空间(大成殿)祭祀烘托庄严肃穆的氛围[8],承载着独特的儒学文化与等级表征。

如依明清旧制,士子若乡试中举则要举行绕池一周的仪式,追念先师孔子,同时为之后贡试、殿试祈福;若高中状元,则有资格从中央“泮桥”上跨池“入泮”;到近现代浦城中学时期,仍有泮池洗脸濯足,金水桥喜结状元花的历史抽象隐喻[9]。“佾台泮池为虚,庙宇楼台为实;以三进院来勾勒,以棂星门、大成殿来白描。”[10]

作为仅存的浦城文庙一部分,浦城泮池所承载的文化属性俨然已超越其物质本身。其所代表的文庙虚体空间是旧时浦城地方官学儒家仪典的物化载体,也是教育体制、选拔体制千年变革的默然诉说者。

3 保护性更新的具体应对分析

泮池金水桥遗迹的保护性更新可以分解为两个主要部分。其一,泮池与金水桥遗迹作为被毁文庙的历史仅存,某种意义上已经成为了浦城旧时官学的重要物质表征。而“泮水采芹”的精神隐喻与文庙的空间格局在浦城一中的现代教育体系中又留有重要的时代记忆。保留其遗迹原真性的同时如何提供感知文庙历史性空间的场所氛围是保护性更新的第一要务;其二,1967年文庙被毁后,随着浦城城市建设的推进,泮池周边城市环境已经发生了翻天覆地的变化。

保护更新设计中,如何将文庙历史轴线与其超越物质属性的场所氛围同现在的城市空间环境协调,是其组织空间感知流线的重要立足点。

3.1 原真性保护与历史轴线“再现”

历史的“真实性”可以体现在三个方面:一是保留有逝去事件的记忆;二是保存有人类造物的标本;三是具有表征某种场所精神的纪念象征意义[11]。

浦城泮池与金水桥的历史原真性保护理应将其置入旧时文庙建筑的空间格局中考量,一是激发浦城旧时地方官学教育、选拔人才制度的历史记忆,回眸近现代浦城一中在文庙办学的育人历史;二是对“状元桥”“入泮”“采芹”等特殊场所精神的回应。

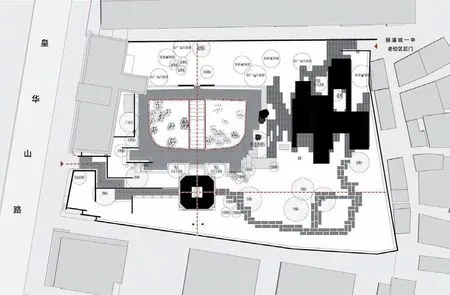

除了对泮池、金水桥的保护性修复、划定泮池周边10m的保护范围,更重要的是通过跨时空的空间轴线对位、游览路径与视线的组织,搭建起对历史文脉(文庙建筑)的空间感知。浦城原文庙空间被毁后,北侧新建了浦城一中教师宿舍。受此限制,此次保护更新所限的空间范围南北进深仅42m有余,恢复旧时文庙前导空间实无可能。

在此范围内,设计对应泮池向南缺角的历史轴线,依次从南至北布局院墙、石柱门、碑亭、泮池、金水桥与月门洞,对应文庙空间中的宫墙(院墙)、棂星门(石柱门)与戟门(月门)。以现代手法重建碑亭,亭内石碑为清理院内旧址所得,新刻碑文以铭泮池与金水桥修缮记事、怀浦城古文庙育人祭祀之旧时。

院墙向南轴线对景处开景窗一扇,《论语·子张》谓万仞宫墙:“譬之宫墙,赐之墙也及肩,窥见室家之好。夫子之墙数仞,不得其门而入,不见宗庙之美,百官之富。得其门者或寡矣”[12]。现代意义的院墙与景窗所承载的不仅是历史轴线与外部城市空间的对望、空间层次的延续与渗透,更有对旧时文庙“万仞宫墙”之“学问高深、无法窥探”意蕴的回应(图3)。

图3 更新保护设计与文庙历史轴线前导空间的对应

3.2 与现有城市空间的协调

随着文庙与儒学礼制的崩塌,泮池周边的城市环境早已不是浦城县志中所描绘的北依皇华山、南临柘溪的山水格局,城市主干道皇华山路自南向北紧临泮池西侧穿过,临街地块由此均面朝西而入。

故此,当代性的设计处理主要关注三个方面内容:其一,协调现有东西城市轴线与历史文庙轴线的关系;其二,通过路径的合理组织与空间层次的叠合,隔绝西侧城市环境的喧嚣,营造具有历史感的场所氛围;其三,合理安排由外而内、跨越时间的空间观览序列,实现历史与现代的交互感知(图4)。

图4 总平面图

3.3 空间序列组织:引、借、绕

受古典园林“露则浅藏则深”[13]手法启发,主入口由城市主干道西入,设置一条向东向南不停转换的曲折路径。第一转折为“引”,以园内小窗与泮池记事为序,两侧高墙留白,包裹着城市观者进入狭长的“时空”通道;第二转折为“借”,向西回望城市干道,一株红枫冒窗而入,向东前行,园内碑亭若隐若现;第三转折为“绕”,向南穿过长墙一片,随即进入第四转折;沿长墙望去,空间舒朗,正对碑亭中轴处半显石碑一块,宛若掘土新出的遗迹,上刻金水桥与浦城文庙兴衰;由碑亭向北,金水桥自南向北跨立泮池之上,仿若昔日状元及第,待登状元桥入文庙以祭孔圣。

由西向东这一复杂空间序列设计的目的有三:其一,为公园的核心(泮池、金水桥遗迹)营造一个相对隔世安静的空间环境,同时拉长观者从城市环境入园的路线,逐渐将其从城市环境的喧嚣代入文庙历史空间的肃穆;其二,浦城文庙由南向北的历史轴线肃穆平直,搭合一园林手法的通幽曲径,从空间上明确暗示了现代与历史的时间感知;其三,通过路径的媒介整合,将现在的城市轴线与历史轴线合而为一,由东西向的强限定空间逐渐引导向南北历史轴线的舒朗场所,从高墙环抱到泮水显现,欲扬先抑,节奏分明(图5)。

图5 入口空间序列组织

整体来看,通过路径的引导,一路经“甬道”、“碑亭”、“汀步”、“采芹”、“月门”、“晓风”、“廊亭”八点串接一线,可形成环路从西侧皇华山路西进西出,亦可自浦城一中老校区东进东出观览,亦可贯穿式环绕泮池东进西出,故而,成为城市虚体空间的功能性流线补充。历史遗迹与现代构筑物交织为完整的空间序列,八景成园,故称“八景园”(图6)。

图6 八景园

3.4 空间界面的交互感知

材料的对比性相似[14]是空间界面交互感知的关键。在保护更新设计的空间流线中,穿插交互出现的新旧事物应是触发场所精神的重要媒介,意在营造一场穿越时空的空间对话[15]。

场地内除泮池、金水桥遗迹外,在清理过程中发掘旧石板三块、石柱两根、旧砖千余,同局部保留的月门洞一起,巧妙融入空间流线,成为可触可感之物。新建构筑物,凡墙体、空心砖与碑亭、廊亭均不饰粉刷,以混凝土裸面浇筑的现代性保持新旧事物的清晰区分。同时以新旧两种材质之间相似的厚重属性去显现整体空间的历史感,以一种积极的方式回应了空间的历史文脉。

结语

浦城泮池遗迹虽小,但其承载的历史记忆一直延伸到旧时浦城的文庙育人与儒学礼制格局。

追溯近来,又有浦城一中办学与近代人才选拔的历史缩影,保护更新一方面回溯了浦城旧时文庙格局,通过历史轴线与物的对应,尝试激发观者对历史空间与历史事件的感知。

另一方面,通过功能路径的安排、园林手法的借用,将泮池遗迹与现代构筑物交织为完整的空间序列;八景园将作为浦城城市生活的组成部分与现代生活相融,遗迹将不止为遗迹。

资料来源:

图2:根据《清光绪浦城县志·孔庙学宫图》整理、绘制;

文中其余图片均为作者自绘。

注释

① 文庙历次的修葺,都留有大量的碑文,记录了维修的经过、集资捐款者名录,并有大量田产收入的记录;目前仅存的四块中三块位于县博物馆(浦城县学田记、浦城重修大成殿记、重修浦城文庙记),一块立于皇华山顶。同时主要的几次修葺纪要仍能从明清两代五部县志中寻得。

——巍山文庙

——楚雄文庙

——宾川州城文庙大成门