中国城市新兴技术的双元创新路径与发生机制

——以生物医药技术为例

汪 涛,王璐玮,张 晗

(南京师范大学 地理科学学院, 江苏 南京 210023)

0 引言

创新是引领发展的第一动力,建立国家创新体系、培育有中国特色的创新型城市已成为中国参与国际分工、构筑持续性竞争优势的战略核心。2008年,深圳获批为全国首个创新型城市试点,随后又分批次确立了78个国家创新型城市。目前国内已有200多个城市提出建设创新型城市的构想,创新驱动经济转型成为各城市追求高质量发展的共识与目标[1]。创新主体在城市内集聚,创新活动在城市间开展,使部分城市或成长为关键研发中心,或演化为重要制造基地,还有少数城市晋级为国际性创新中心。城市在创新系统中的分工不断合理化,逐渐分化出多重创新路径[2]。

差异化创新路径主要取决于城市内创新主体的创新行为。根据双元创新理论,创新可划分为渐进式(利用式)创新和突破式(探索式)创新,前者是以最大化价值利用为目标,对现有技术进行完善、升级引起的连续性创新行为[3];后者是以满足市场潜在需求为目标,不断开发新产品、新技术形成的跳跃性创新行为[4]。传统研究普遍认为,资源稀缺导致渐进式创新与突破式创新具有强烈的对抗性[5],也有部分研究认为两者可以同时实现[6]。基于以上争论性观点,目前主要形成两种不同创新模式,即渐进与突破交替进行的次序型平衡模式及渐进与突破并行的共时型平衡模式[7]。理论上,先发主体同时具有在成熟市场利用现有资源和在新兴市场开拓新产品的能力,可以根据城市资产、外部环境等实行共时型平衡模式;后发主体受资源限制,更适合采用次序型平衡模式。然而,实践表明,在蕴藏丰富资源的创新网络中,一些先发主体在沉没成本效应下,外部关系表现出较强的组织依赖和锁定特征;部分后发主体从创新溢出效应中受益颇丰,并随着创新网络的扩容,在时空上对双元创新的动态调节更加灵活。因此,在当前创新日趋网络化的背景下,有必要进一步探讨中国城市双元创新路径及其发生机制。

随着实践发展及相关研究的深入,学者们对双元创新的认知视角逐渐从单个组织主体扩展到复杂的网络成员之间,频频利用网络理论揭示创新路径及其发生机制。在网络结构层面,部分研究认为,高中心度和结构洞占据者可凭借可达性、时效性和参考性等信息优势促进渐进式创新,并通过掌握资源处理的先发权、主动权推动突破式创新[8];也有研究发现,过高的中心性或中介性会给创新带来负面效应[9],即接近网络中心或占据结构洞节点更易受到网络规则的束缚,其创新能力易被声望和网络准则扼杀。值得注意的是,网络结构对两种创新的作用存在差异。刘洁等[10]分析发现,当网络中心性达到一定规模时,网络进一步集中化会加深对现有技术的理解,抑制对未知技术的探索,使得度数中心度与利用式创新呈正相关,而与探索式创新呈倒U型关系;曾德明等(2015)实证发现,相较于利用式创新,探索式创新需要更多异质性知识支撑,而高集中度网络更易形成认知与行为模式一致的发展环境,因而随着中心度提升,探索式创新比利用式创新更先到达倒U型曲线的峰值。在网络知识搜索层面,越来越多学者意识到知识搜索在创新中的边际收益递减效应,即过度的知识搜索会带来知识整合成本提高和路径锁定[11],但从双元创新视角出发的研究还相对缺乏。梁阜等[12]研究指出,过宽的知识搜索易造成知识冗余,增加知识治理成本,而过度依赖知识深度搜索会弱化组织柔性,易于催生僵化的创新定式,进而提出搜索宽度与深度相互协调、补给的平衡型双元搜索模式和联合型双元搜索模式;王建平等[13]研究发现,本地知识搜索是低成本创新的主要知识来源,有利于完善原有产品的功能和形式,进而促进渐进式创新,如果过分关注本地知识搜索,则很难打破现有格局进而产生突破式创新。在网络关系层面,学者们通常根据主体间的互动频率、情感强度、亲密度或互惠性,将关系划分为强关系和弱关系,以探究关系强度对双元创新的影响。朱霞等[14]、庞娟等[15]分析认为,强关系因强互惠性建立的信任基础,有利于促进关键技术在双方之间分享,极大降低隐性知识流动难度,从而促进渐进式创新;Wan等[168]、李丹等[17]研究指出,弱关系强调市场化交易原则,彼此之间不需要关系承诺和关系投资,有利于节约资源从而建立更多新关系,促进突破式创新。由于缺乏创新连续性、新颖程度划分的统一标准,有关双元创新发生机制的研究仍存在较大分歧,相关探究还需进一步丰富。

典型新兴技术选择是本文重要的前期基础工作。生物医药作为引领未来世界经济的先导产业之一,被明确列入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》,并且尚未进入大规模商品化阶段,是开展新兴技术创新研究的良好案例[18]。此外,我国以中关村国家自主创新示范区、上海张江高新区、武汉东湖高新区、苏州工业园等为代表的生物医药产业园区,还未建立起专业化分工与协作的联合生产网络,远远落后于美国波士顿基因城、北卡三角园、大华府以及英国剑桥、法国里昂、德国汉堡、日本神户等地区,我国生物医药产业亟需在部分尚未形成垄断的领域实现创新突破和技术追赶。基于此,本文以生物医药技术为研究领域,根据专利IPC代码,建立技术共现网络,构建城市双元创新指数,分析中国生物医药技术演化特征和创新格局;基于合作专利数据,建立创新合作网络,分析创新网络演化特征;运用层次回归模型,探究城市双元创新路径的发生机制及创新主路径。

1 数据来源与变量测算

1.1 数据来源

由于中国政府统计出版物和分级制图数据大多以行政区划单元为统计口径,难以直接获取与城市建成区相对应的数据。因此,本文将城市定义为经国务院批准设置建制市的地区,基于城市建成区和数据可获取性原则,选择中央直辖市、地级市和县级市三级建制市的市(县)辖区数据作为城市数据。

创新合作网络数据:①根据生物医药技术IPC小类代码,在万方数据库和incoPat数据库中收集2000—2018年156 513条专利信息,从中筛选出11 624条合作专利(剔除个人专利),根据专利权人地址,将合作专利归并到城市;②利用C++程序生成城市专利合作矩阵,构建创新合作网络(涉及309个样本城市和43个其它国家);③将专利权人分为企业、高校、研究所及其它4类,识别产学研合作类型。

技术共现网络数据:根据合作专利申请号,在incoPat专利数据库中批量收集IPC小组代码,统计其在各城市出现年份及在同一专利中出现次数,利用C++程序生成专利共现矩阵,构建生物医药技术共现网络。

时间成本数据:在盛名列车时刻表V3.22版中进行站站查询,优先选择高铁和动车(非直达则依次考虑高铁或动车中转、普通列车),导出车次、站点和历时信息,计算24h内合作城市间所有车次历时平均时长。

城市GDP和R&D内部经费支出数据来自2001—2019年《中国城市统计年鉴》《中国县域统计年鉴》及国家统计局,部分缺失数据通过克里格空间内插法补充,剔除多年度连续缺失数据样本。中国地图来自国家测绘地理信息局标准地图服务网站,底图无修改(审图号为GS(2016)2927)。

1.2 双元创新指数测算

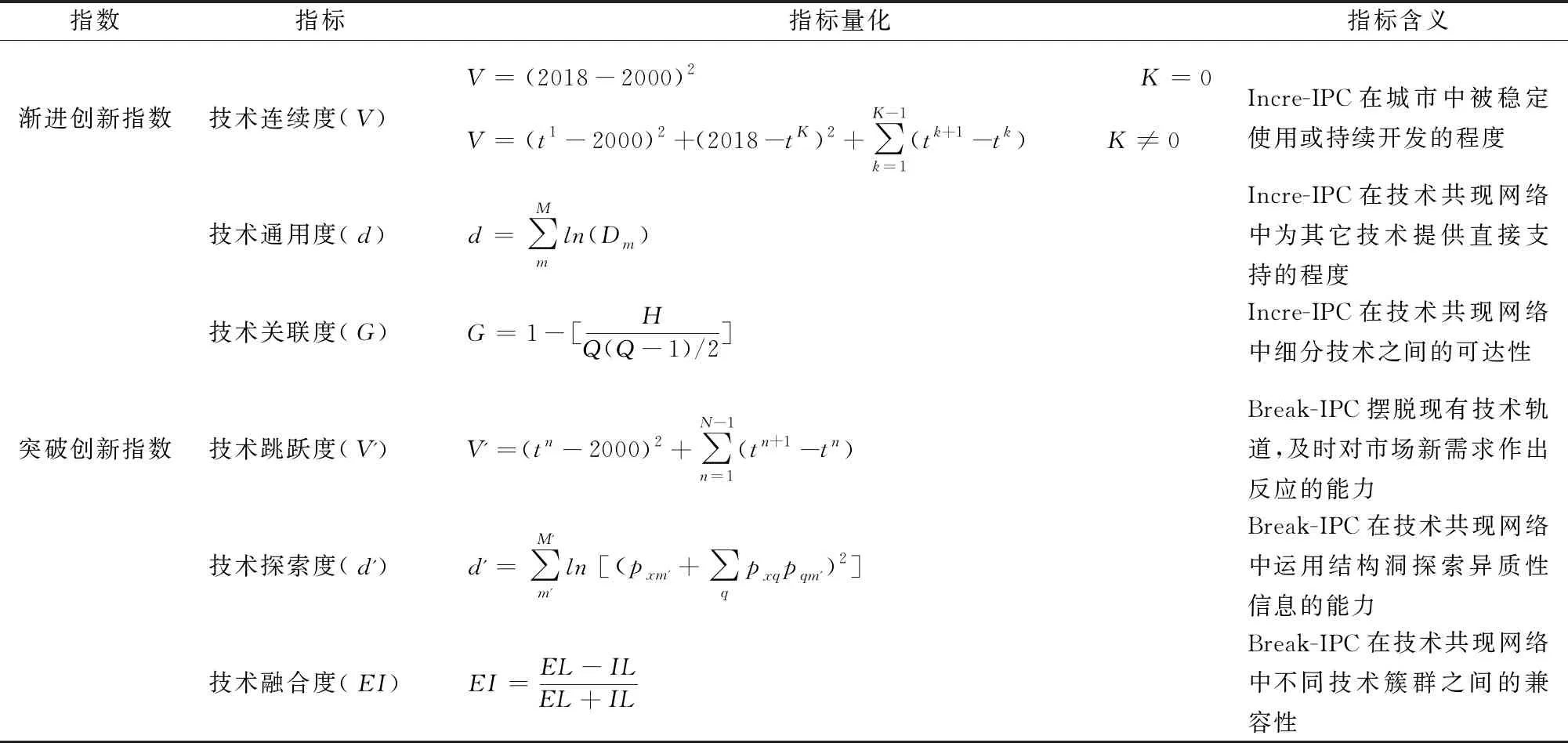

参考吴颖文等[19]的研究,以IPC小组代码为节点,以其在同一项专利中出现的次数为连边质量,构建生物医药技术共现网络。借鉴Guan等[20]的研究,考察IPC大组代码在城市中出现的频次,若在任意(t-4,t]年间出现的次数大于0,则定义该代码为城市的渐进式技术组份(Incre-IPC),否则为突破式技术组份(Break-IPC)。识别Incre-IPC和Break-IPC,构建城市渐进创新指数(Incre-index)和突破创新指数(Break-index)(见表1)。

表1 双元创新指数评价体系Tab.1 Evaluation system of dual innovation index

1.3 创新合作网络指标测算

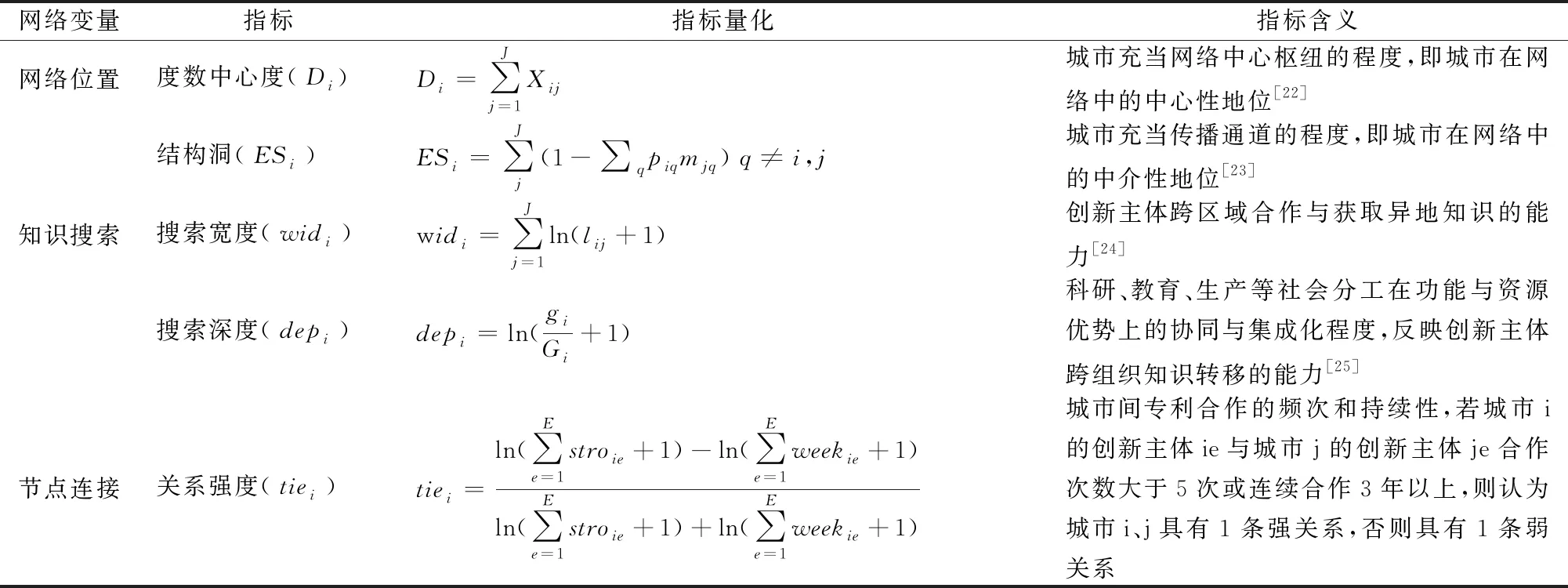

以样本城市和其它国家为节点,以城市间专利合作次数为网络连边质量,建立创新合作网络[21],测算表2中的网络指标。

表2 创新合作网络指标评价体系Tab.2 Evaluation system of cooperative network indicators

2 生物医药技术发展与创新格局

2.1 生物医药技术时空演化

生物医药技术共现网络节点数由2000—2006年的715个增至2013—2018年的1 108个,关系数由7 725条增至49 630条,说明生物医药涉及的技术领域越来越多,技术融合范围越来越广;技术共现网络3个阶段的关联度呈上升趋势(0.017→0.210→0.468),说明生物医药细分领域的技术可达性逐渐提高,技术间距离不断缩小;技术共现网络分派指数先上升后下降(0.878→0.963→0.796),说明前两个阶段技术簇群之间的联系不断增强,技术簇群内部的联系逐渐减弱,为城市突破式创新提供了有利条件,后一阶段生物医药技术体系化程度不断提高,技术融合呈现出显著的群落特征。

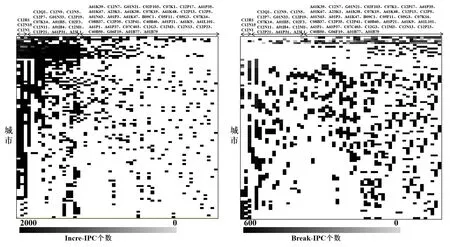

基于生物医药技术IPC大组代码,绘制合作专利授权量前100位城市的技术图谱,如图1所示。结果显示,50%以上的城市拥有C12N1、C12N15和C12R1技术,说明这3项技术是处于竞争前阶段的技术,即基础共性技术,城市在其基础上进行后续开发形成相互竞争的技术或产品;C12Q1、C12N9等15项技术的城市普及率在20%~50%之间,且在多数城市中属于Incre-IPC,说明大部分城市在其基础上进行技术改进、升级,不断开展渐进式创新;A61K39、C12N7等39项技术的普及率在5%~20%之间,说明这些技术是部分城市的专有性研发资源,即城市培育核心竞争力的关键技术;A61K47、A62D101等89项技术的普及率低于5%,在城市中多属于Break-IPC,说明这些技术具有高独占性,城市在其基础上进行突破式创新更易获取竞争优势。例如,常州捕捉到A61K47(普及率为3.56%)的机会窗口,在含肽医药配制品领域获得技术先发优势;上海探索A23C9(普及率为2.27%)的技术应用,在乳酸杆菌科的微生物或酶领域实现跳跃发展;苏州尝试对C07C29(普及率为3.29%)进行技术开发,在含羟基或氧—金属基连接碳原子的化合物制备领域取得突破性进展。

图1 2000—2018年城市生物医药技术图谱(普及率≥5%)Fig.1 Atlas of urban biomedical technology from 2000 to 2018 (penetration rate ≥5%)

2.2 生物医药技术双元创新空间格局

分别对Incre-index和Break-index进行聚类分析(见图2-a、2-b),发现双元创新指数的高—低集聚程度不高,两类指数的高—高类型区均集聚在环渤海、长三角和粤港澳大湾区。通过双变量全局自相关分析发现(见图2-c),Incre-index和Break-index的Moran's I指数显著性为0.396(p<0.01),说明两者具有显著的空间正相关性,相邻城市间的Incre-index与Break-index相互促进。

根据Incre-index和Break-index的第三四分位数,将城市分为高(Incre)—高(Break)、高(Incre)—低(Break)、低(Incre)—高(Break)、低(Incre)—低(Break) 4种类型(见图2-d)。高—高(HH)城市包括北京、上海、深圳等19个城市,多为全国或区域性节点城市,具有较强的科技和经济实力,说明生物医药是在技术研发基础上形成的产业,在经济、科技发展驱动下,HH城市的双元创新能力得以快速成长,这是城市产业结构高级化演进的必然趋势[26]。高—低(HL)城市包括郑州、西安等71个城市,具有一定产业基础和技术积累,实施以渐进式创新为主导的战略,通过延续、加强原有技术链,巩固自身在创新链中的地位,在某一细分领域拥有相对稳固的生态位。这种创新战略使城市间形成高度的组织惯例,有利于加快对现有技术的深度挖掘,但过分遵循惯例会导致技术惰性、路径依赖等问题,这是造成组织成熟期难以开展突破式创新的主要原因。低—高(LH)城市包括日照、唐山等106个城市,虽然以突破式创新为主导,但Break-index与HH城市相差悬殊,说明LH城市的部分技术正经历“从无到有”的创新过程,在产业演进中需要进行一定知识积累,才能实现高质量突破式创新。低—低(LL)城市包括鞍山、铁岭等113个城市,Incre-index和Break-index处于低水平均衡状态,受到智力密集程度、基础设施条件等制约,创新主导战略还未形成。

图2 2018年生物医药技术双元创新分布格局Fig.2 Distribution pattern of dual innovation in biomedical technology in 2018

2.3 创新合作网络演化

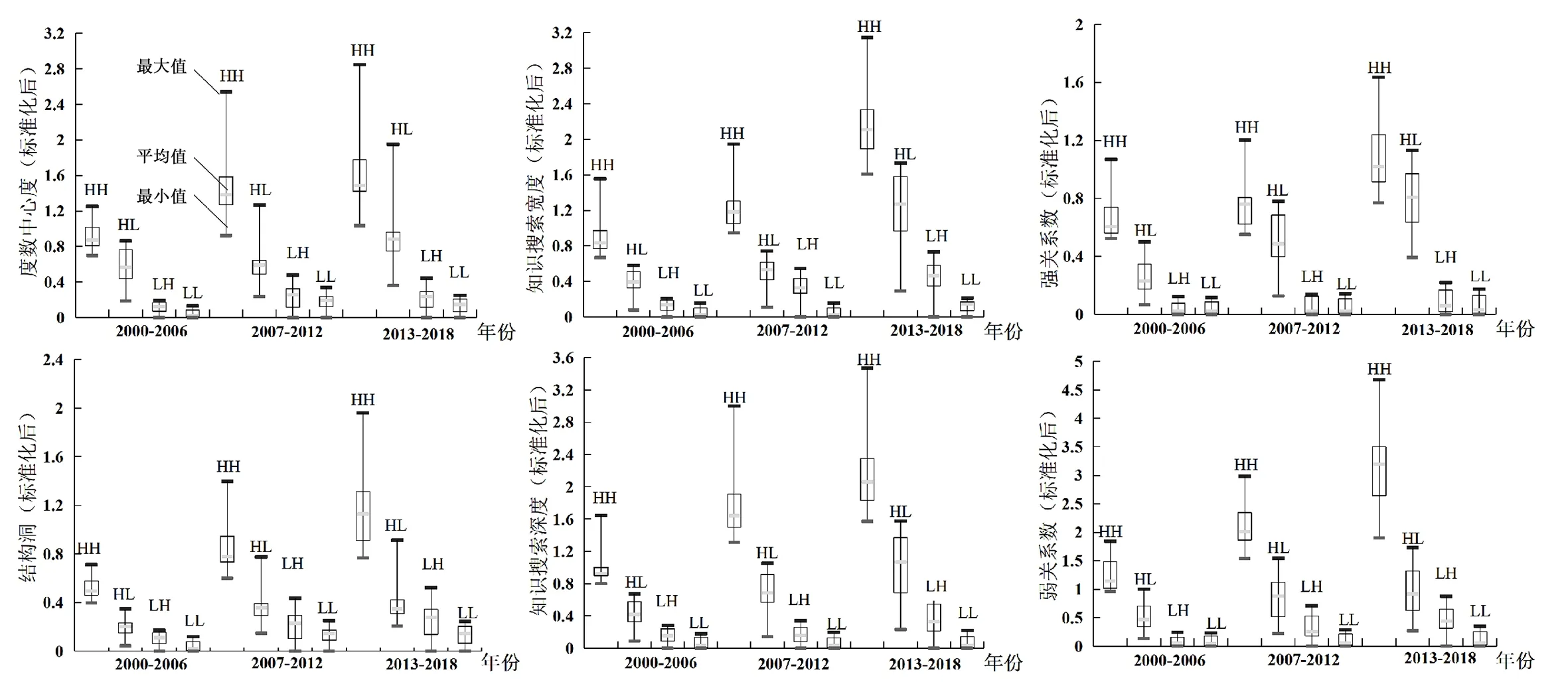

2000—2006年,创新合作网络节点为99个(包括71个样本城市),关系数为2 794,网络密度为0.077,网络结构松散,处于创新孵化阶段。从网络位置看(见图3),北京(Di=119,ESi=35)、上海(Di=98,ESi=21)位于网络中心,占据大量结构洞,承担着重要交流枢纽和传播通道的角色。运用核心—边缘方法对节点进行分区,核心区包括北京、上海、广州、成都、天津、杭州、南京、深圳和青岛,这些城市与美国、日本等联系密切,形成网络密度为1.603的凝聚子群。其它城市位于边缘区,网络密度为0.013,与其它国家鲜有合作。从知识搜索看(见图4),约79.46%的专利合作集中在省内,说明创新主体获取信息的能力受到交通通讯业发展的限制,为节约搜索成本而又能全面了解合作伙伴的技术情况,往往选择在邻近地域开展合作。此外,各城市的产学研合作关系类型占比较低,均值为23.34%,说明此阶段生物医药技术仅具有基本生产能力,城市间知识交流内容相对简单,知识搜索深度有限。从关系强度看(见图4),强(526条)、弱关系(839条)均较少,表明创新主体对外合作具有一定保守性。

2007—2012年,大量HL、LH城市进入创新合作网络,节点与关系数分别增至175(包括145个样本城市)和6 587,进入创新成长阶段。从网络位置看(见图3),北京、上海的网络地位进一步加强,广州、成都、深圳、天津不断靠近网络中心,承接起部分“中介”角色,与北京、上海共同构成高度结构化的凝聚子群,网络密度达到7.528。网络呈现出以北京、上海为核心,以广州等多个HH城市为次核心的多中心、多节点空间形态。从知识搜索看(见图4),省际专利合作比重由20.54%增至42.31%,说明尽管近域搜索具有可靠性和低成本优势,但会限制知识搜索视野,更多创新主体超越原有地理边界为创新争取更多机会。此外,产学研合作关系比重增至32.41%,说明部分创新主体通过积累知识、生产技能等实现快速发展,城市间愈加重视复杂知识的深度交流。从关系强度看(见图4),强、弱关系分别快速增至1 312和2 834,但两者比例下降到0.463,说明为减小复杂知识交流阻力,部分创新主体间建立了持续、频繁的合作关系,强关系数显著增多。同时,在更开放的创新环境下,大量创新主体根据市场需求,及时调整技术创新方向,尝试建立更多弱关系。

2013—2018年,大量城市进入创新合作网络,节点与关系数分别增至327(包括289个样本城市)和12 776。从网络位置看(见图3),武汉等HH城市及西安等HL城市进入网络核心区,核心区网络密度下降为2.886,分别形成以北京、上海、广州、武汉为核心的小团体,呈现出多中心、多层次的创新格局。从知识搜索看(见图4),省际专利合作比重增至43.5%,说明更多创新主体从远程搜索中获益,地域限制对知识搜索的约束越来越小。产学研合作关系类型下降为30.08%,说明随着部分技术逐渐成熟,知识越来越复杂,市场细化程度越来越高,创新主体间联合开拓新产品、追求更高质量创新成果的难度加大。从关系强度看(见图4),强、弱关系数分别增至1 442和5 097,比例下降至0.283,且强关系在地理范围上扩展明显,弱关系中产学研合作占比增长显著,说明此阶段部分创新主体通过增加强关系拓展知识搜索宽度,以抵御外部市场的高不确定性,而更多创新主体从弱关系中获益,通过增加弱关系提高创新效率和质量。

图3 2000—2018年生物医药领域创新合作网络Fig.3 Innovation cooperation network in biomedical field from 2000 to 2018

图4 2000—2018年城市间专利合作关系分布Fig.4 Distribution of patent cooperation between cities from 2000 to 2018

3 生物医药技术双元创新发生机制及路径

3.1 模型构建与数据检验

分别以Incre-index和Break-index为因变量,以网络位置为自变量,以知识搜索宽度和深度为中介变量,以关系强度为调节变量,以城市内涉及的创新主体个数、2000—2018年城市GDP年均增长率和R&D内部经费支出为控制变量,建立层次回归模型(见图5),探究城市双元创新的发生机制。

采用Cronbach'sα系数检验变量信度,各变量的Cronbach's α系数均大于0.7,表明数据具有良好的信度。依次加入各变量进行因子分析,结果显示,KMO值均在0.75~0.85之间,Bartlett球形检验的显著性水平均小于0.01,表明数据具有良好的结构效度。各变量间相关性分析结果显示,相关系数均小于0.7,且自变量、中介变量、调节变量与因变量之间均呈显著正相关,为探究变量间的作用关系提供了初步证据。

3.2 主效应分析

表3结果显示,模型2比模型1、模型5比模型4的解释力分别增加53.7%和47.6%,且在模型2、5中,度数中心度和结构洞的系数均显著为正,即网络位置对双元创新具有显著正向影响。模型2中,度数中心度的系数(0.313)大于结构洞(0.289),而在模型5中则相反,说明高中心性城市更有能力调动潜在网络资源,使信息集聚和扩散更加便捷,更利于渐进式创新,而高中介性城市可以从网络中获取更多“桥收益”,更利于突破式创新。

3.3 中介效应分析

模型8比模型7、模型10比模型9更具解释力,且在模型8、10中,度数中心度和结构洞的系数均显著为正,即网络位置对知识搜索能力具有显著正向影响。模型8中,度数中心度的系数(0.307)大于结构洞 (0.246),而在模型10中则相反,说明高中心性城市凭借大量紧密的直接联系对知识进行筛选、吸收和整合,对知识搜索深度的促进作用更大;高中介性城市通过非冗余联系高效识别有价值的信息,将有限精力投入到最值得维系的联系上,及时更新外部关系,拓展知识搜索范围,对知识搜索宽度的促进作用更大。

模型3比模型1、模型6比模型4的拟合效果更好,且在模型3、6中,知识搜索宽度和深度的系数均显著为正,即知识搜索宽度和深度对双元创新具有显著正向影响。模型3中,知识搜索宽度的系数(0.217)小于搜索深度(0.273),而在模型6中则相反,说明在高不确定性环境中,城市通过深度搜索不断积累知识,循序渐进地升级现有产品与工艺,更利于渐进式创新;当面临较多冗余资源时,城市通过跨区域搜索开拓新市场,找到进入新领域的机会,更利于突破式创新。

图5 城市双元创新发生机制概念模型Fig.5 Conceptual model of urban dual innovation mechanism

表3 主效应与中介效应回归结果Tab.3 Regression results of main effect and intermediary effect

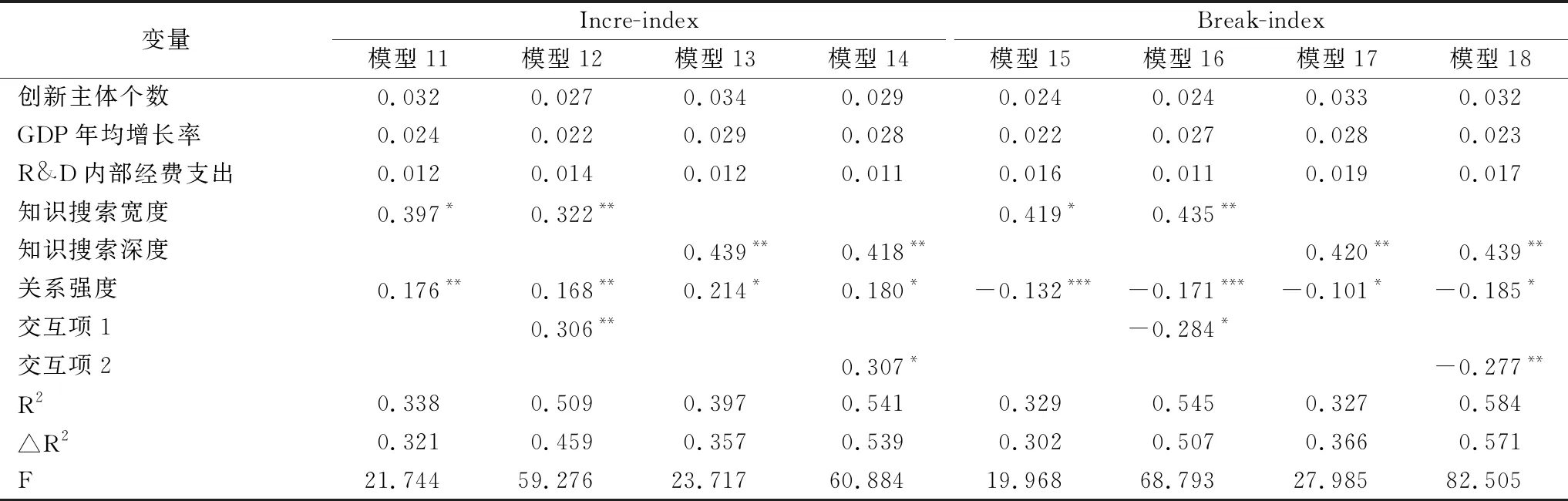

3.4 调节效应分析

对变量进行标准化处理,生成交互项1(知识搜索宽度×关系强度)、交互项2(知识搜索深度×关系强度),引入交互项的模型12、14、16、18拟合效果更好(见表4)。在模型12、14中,关系强度和交互项的系数均为正值,而在模型16、18中均为负值,说明关系强度在知识搜索促进渐进式创新的过程中起正向调节作用,渐进式创新更依赖频繁、持续的强关系;关系强度在知识搜索促进突破式创新的过程中起负向调节作用,突破式创新更依赖强调市场化交易原则的弱关系。

表4 调节效应回归结果Tab.4 Regression results of regulatory effects

3.5 被调节的中介效应

将城市分为强关系组(tiei>0)和弱关系组(tiei≤0),采用SPSS中Process宏命令进行路径检验,结果如表5所示。就渐进式创新而言,无论是在强关系还是弱关系调节下,度数中心度均可以通过知识搜索对Incre-index产生显著间接效应,而结构洞仅在强关系调节下对Incre-index产生显著间接效应,说明在关系强度限制下,中心性地位高的城市更利于渐进式创新,中介性地位高的城市需要建立更多强关系,才能有效促进渐进式创新。对于突破式创新而言,度数中心度和结构洞只在弱关系调节下,对Break-index产生显著间接效应,而强关系调节下的间接效应并不显著,说明无论占据中心性地位还是中介性地位,城市均需建立更多弱关系,才可以有效促进突破式创新。

表5 城市创新路径检验结果Tab.5 Test results of urban innovation path

3.6 路径选择

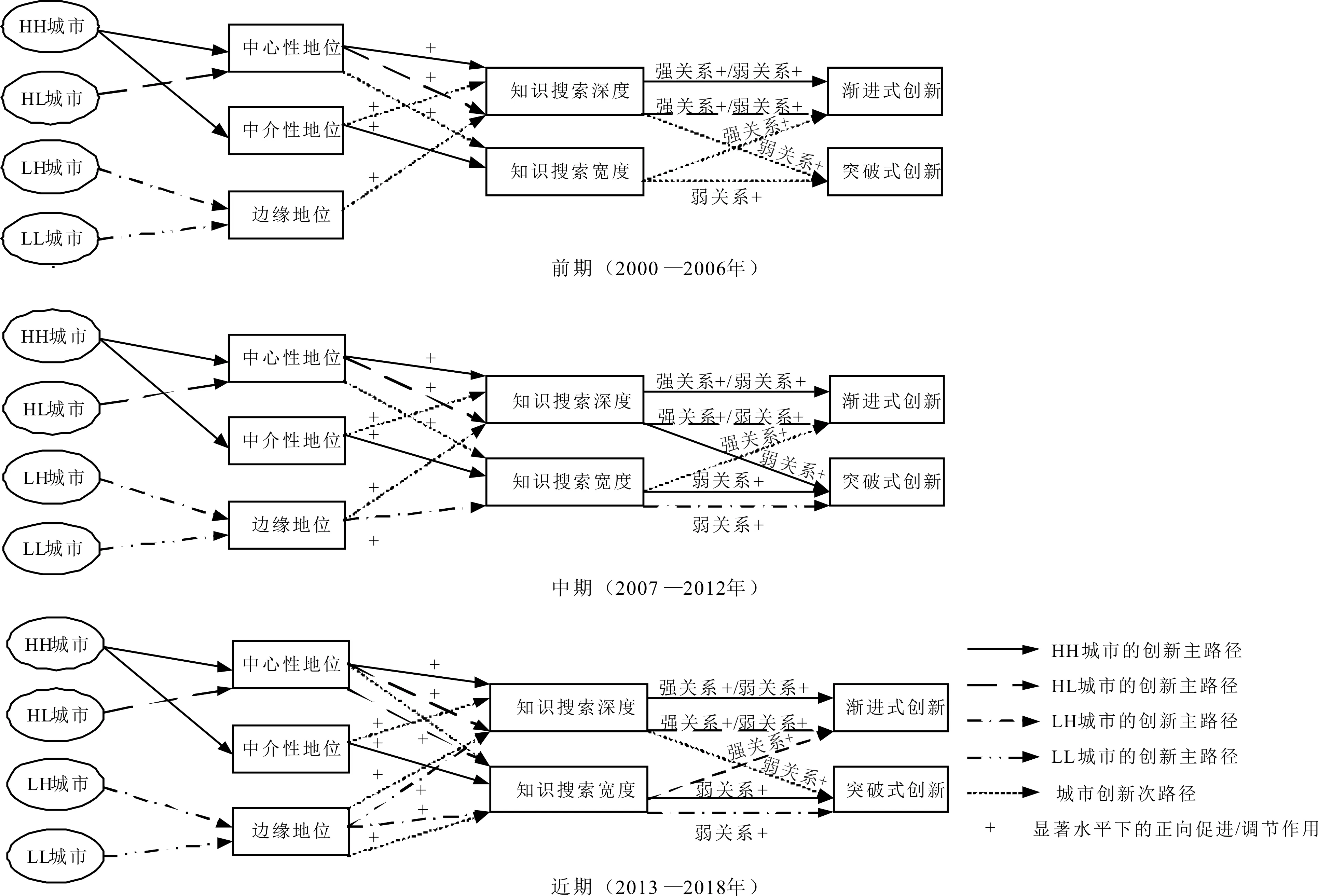

结合城市创新网络指标演化特征和双元创新发生机制(见图6),分析不同类型城市的创新路径。前期(2000—2006年),HH城市的度数中心度和结构洞远高于其它城市,凭借网络位置赢得知识搜索优势。此时,强、弱关系数比值远高于平均水平(23.34%),表明弱关系对突破式创新的调节效应较弱,城市主要通过“接近网络中心→深化知识搜索→增加强、弱关系→促进渐进式创新”路径开展创新;中期(2007—2012年),HH城市的弱关系数量增长快于强关系,弱关系的调节效应增强,HH城市在原有路径基础上开拓出“接近网络中心→深化知识搜索→增加弱关系→促进突破式创新”和“占据结构洞→拓宽知识搜索→增加弱关系→促进突破式创新”两条主路径;近期(2013—2018年),HH城市基于发展经验,对突破式创新路径进行调整,更加重视中介性地位、知识搜索宽度、弱关系对突破式创新的促进作用。

前期,部分HL城市的度数中心度、知识搜索深度具有相对优势,强调渐进式创新;中期,HL城市的创新路径没有显著变化,仍然以“接近网络中心→深化知识搜索→增加强、弱关系→促进渐进式创新”为主路径;近期,HL城市的知识搜索宽度和强关系数增长显著,说明HL城市开始重视知识搜索宽度对双元创新的促进作用,试图通过远程搜索增加强关系数,推动渐进式创新。

LH城市和LL城市处于创新合作网络边缘,其中LL城市尚未形成创新主路径,而LH城市中期的知识搜索宽度和弱关系数增长显著,说明此时LH城市形成了“处于网络边缘→拓宽知识搜索→增加弱关系→促进突破式创新”的主路径;近期,LH城市的知识搜索逐渐深化,说明LH城市开始重视知识搜索深度对双元创新的促进作用,但在关系强度的调节下,未产生显著正向影响。

图6 2000—2018年创新合作网络指标演化过程Fig.6 Evolution process of innovation cooperation network indicators from 2000 to 2018

4 结论与讨论

4.1 结论与建议

(1)本文通过分析中国生物医药技术共现网络演化特征并绘制城市技术图谱,发现中国生物医药技术融合范围越来越广,2013年以后技术体系化程度不断提高,但技术发展整体处于跟跑阶段,主要表现为由C12N1、C12N15和C12R1组成的共性技术支撑体系无法满足产业转型升级需求,A61K39等39项专有性研发技术和A61K47等89项高独占性技术在国际上缺乏竞争力。这导致目前中国生物医药市场仍以胰岛素、人血白蛋白、传统型疫苗制品等基础产品占据主流市场,而基因药物、单抗、治疗性疫苗、细胞治疗等前沿领域的研发和创新受到核心技术、融资成本、政策环境的掣肘,因此提出构建城市—技术协同共生模式。该模式中,市场主体应加强知识管理协同平台建设,对内打造包括数据挖掘技术、知识存储技术、知识资产评估工具在内的知识库,对外建立联接互补性、异质性知识的外部知识接口,以提高知识动态性和知识模块分布集成性,从而提高技术融合能力和系统化程度,进而丰富和充实生物医药共性技术支撑体系;政府应根据本地实际状况,塑造城市与技术间二元共生的创新小生境,通过资金补助、减免税收等激励手段,引导企业在适宜时间窗口发展合适的技术,并为极具发展前景的技术提供互动性、开放性孵化空间,完善专利保护制度,形成新产品专利保护网,促进潜力技术向应用型产品转化。

(2)本文通过分析生物医药技术双元创新格局,发现双元创新指数高—高集聚区主要分布在环渤海、长三角和粤港澳大湾区,多数地区还未形成良好的创新集聚效应。由于各城市在生物医药领域的项目批准建设、优惠政策方面差异较大,部分城市脱离自身研发实力和双元创新能力,盲目建设各种生物科技园,造成国家和企业资源巨大浪费,进而制约我国生物医药产业发展。基于此,当地政府应结合自身实际情况制订创新战略,如环渤海、长三角和粤港澳大湾区应加大原创性研发投入,提高双元创新战略柔性,改善创新集聚区低水平扩张、同质化建设的局面。中西部地区城市应大力推进市场化进程,优化双元创新生存因子(基础设施、技术优势宣传、研发风险等),建立高强度的市场保护机制,鼓励市场主体间建立跨城市联盟,实现利益共享和风险共担。重庆、成都和西安等中西部城市政府应适度降低对一般技术的保护程度,以检验其生存的可能性,精准定位城市市场,加大对关键技术的前期支持力度,提高突破式创新质量,实现弯道超车,以点带面,打造新的创新集群。

图7 2000—2018年不同类型城市双元创新路径Fig.7 Dual innovation path in different types of cities from 2000 to 2018

(3)本文通过探究创新合作网络演化特征及双元创新发生机制,发现城市双元创新在空间上具有显著正向依赖关系,但在时序上存在不同发生机制,且城市双元创新路径具有阶段性特征(见图7)。从全局网络视角,我国应遵循地域空间连续性原则,识别出创新合作网络中的核心与边缘城市,优先提升核心城市群组间的相互联系水平与双元创新效率,再适当淡化分布在网络边缘城市间的等级关系,优化网络整体结构,提升创新合作网络的鲁棒性;从个体网络视角,各城市应积极发挥主观能动性,合理评估不同创新行为的难度、深度和潜在价值,结合自身技术发展阶段及在创新体系中的分工,确立生物医药技术发展目标和双元创新战略。在目标和战略指导下,根据双元创新过程中网络位置的主效应、知识搜索能力的中介效应、关系强度的调节效应,决定城市提高中心性或中介性的先后顺序,判别扩展知识搜索地域和提高产学研合作水平的重要程度,预测形成适度强、弱关系的作用效果,以减少创新资源投放的盲目性,实现双元创新绩效最大化。

4.2 讨论

本文对中国生物医药技术演化特征和城市技术图谱的分析,有助于城市识别生物医药基础共性技术和关键核心技术,找到“不连续技术”机会窗口,从而嵌入全球创新链。本文探究城市双元创新格局及发生机制,并绘制不同类型城市的全景创新路径,有助于城市发挥主观能动性,明晰自身在创新体系中的分工,制定具有设计性、方向性和全局性的创新战略,进而实现创新突破和技术追赶。然而,本文聚焦国内城市间合作关系,后续研究还应进一步探讨国际合作和全球环境对我国城市双元创新路径的影响。