腔内射频消融治疗下肢静脉曲张后静脉内热诱导血栓形成患者的临床特征及其治疗情况

齐一侠,李 杨,齐立行

首都医科大学宣武医院血管外科,北京 100053

下肢静脉曲张是血管外科常见的疾病,目前对于下肢静脉曲张的手术治疗逐渐趋于微创化,主要包括射频消融术(radiofrequency ablation,RFA)、激光消融术及硬化剂注射,国内应用以RFA技术居多,该技术相对比较成熟,在操作和临床效果方面可与传统的开放手术及激光消融术相当[1]。RFA通过特定的射频导管将热能传导至相应的静脉管壁,使其变性、损伤,血管壁增厚,最终导致永久性闭合[2]。但RFA可增加静脉血栓的形成,并且延伸至深静脉导致深静脉血栓形成(deep vein thrombosis,DVT),这种情况称为静脉内热诱导血栓形成(endovenous heat-induced thrombosis,EHIT),根据血栓进入股静脉的突出程度,将EHIT分为4级[3]。而国内目前关于EHIT的报道相对较少,且其在国际上关于EHIT的治疗也是具有争议性的[4]。本研究旨在分析下肢静脉曲张患者行RFA治疗后出现EHIT的情况,以期为临床的相关治疗提供经验,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年9月至2020年9月在首都医科大学宣武医院因下肢静脉曲张接受RFA治疗的患者。纳入标准:临床上确诊为下肢静脉曲张,且临床表现-病因-解剖部位-病理生理(clinical etiology anatomy pathophysiology,CEAP)分级为C2~C5级[5];下肢彩色多普勒超声提示大隐静脉存在反流,隐-股静脉瓣膜反流持续时间超过 500 ms。排除标准:大隐静脉主干急性血栓形成;下肢DVT;严重的肝肾功能障碍,凝血障碍;妊娠期、哺乳期女性;手术部位存在感染;全身情况不能耐受手术[6]。根据纳入与排除标准,最终纳入341例下肢静脉曲张患者,其中平均年龄(52.3±10.1)岁;男性119例(34.9%),女性222例(65.1%);CEAP分级:C2级25例(7.3%),C3级131例(38.4%),C4级170例(49.9%),C5级15例(4.4%)。

1.2 方法

患者于术后3 d、1周、1个月、3个月、6个月进行超声复查,观察大隐静脉是否闭合及是否有EHIT形成。统计RFA术后出现EHIT的患者,观察患者的临床特征、大隐静脉直径、Carprini评分、治疗方式及预后情况,其中一般资料包括年龄、性别、体重指数(body mass index,BMI)、病变部位等。EHIT可分为4级,Ⅰ级为血栓延伸至股隐静脉交界处;Ⅱ级为血栓延伸至深静脉系统,阻塞面积小于50%;Ⅲ级为血栓延伸至深静脉系统,阻塞面积大于50%;Ⅳ级为股静脉完全堵塞[7]。

1.3 统计学方法

应用SPSS 20.0软件对所有数据进行统计分析,符合正态分布且方差齐性的计量资料以(±s)表示,组间比较采用两独立样本t检验;计数资料以n(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

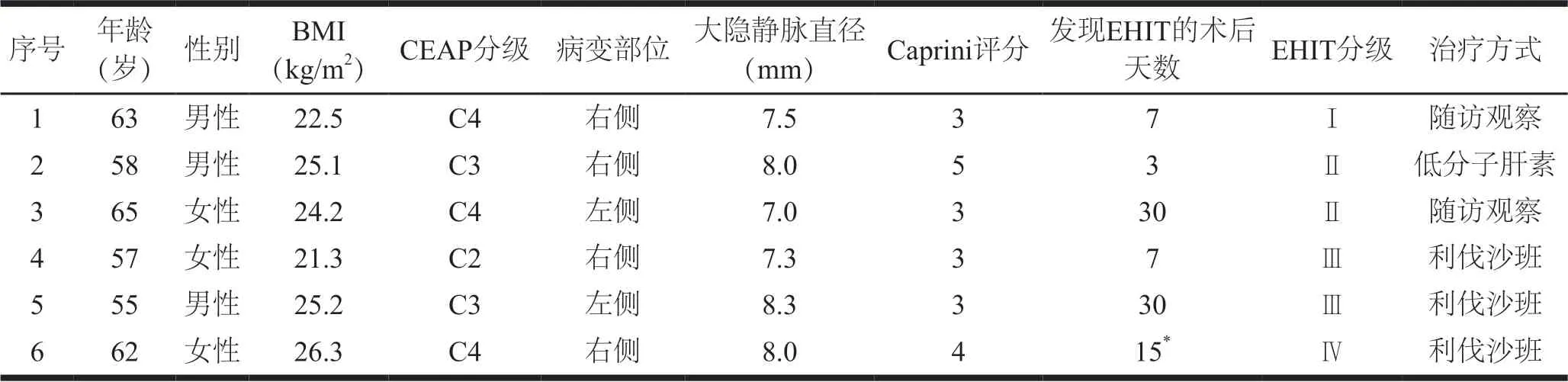

术后随访中,111例患者失访,230例患者完成随访,出现EHIT患者6例,占比2.6%(6/230),其中Ⅰ级1例,Ⅱ级2例,Ⅲ级2例,Ⅳ级1例;平均年龄(60.0±3.9)岁;BMI(24.1±1.9)kg/m2;大隐静脉直径(7.7±0.5)mm。1例Ⅰ级患者及1例低风险Ⅱ级患者均未进行抗凝治疗,在后续随访观察的过程中好转,其余4例患者进行了抗凝治疗,其中3例患者口服利伐沙班,1例患者由于医保问题皮下注射低分子肝素,通过抗凝治疗均得到了缓解,具体情况见表1。

表1 6例行RFA治疗下肢静脉曲张后出现EHIT患者的临床特征及其相关指标

3 讨论

RFA作为国内治疗下肢静脉曲张的主要技术,相对于传统手术具有术后无明显疼痛、恢复快、住院时间短的优势[8]。随着RFA的广泛应用,相关并发症的出现需要引起人们的重视,特别是EHIT,虽然其发病率相对较低[3],但其会增加术后DVT的发生风险。本研究结果显示,EHIT发生率为2.6%,相对较低,但也需要引起人们的关注。

EHIT的高危影响因素目前具有争议性,Lawrence等[9]分析了EHIT延伸至股静脉(完全闭塞除外)患者,发现当大隐静脉直径超过8 mm时,EHIT的发生率明显升高。Lin等[10]研究也证实了存在隐股静脉反流及较大的大隐静脉直径时,EHIT的发生率相对较高。但Rhee等[11]研究发现,有无EHIT的患者平均消融静脉直径没有显著差异。本研究结果显示,在EHIT的患者中,3例患者的大隐静脉直径≥8.0 mm,另外3例患者的大隐静脉直径≥7.0 mm且<8.0 mm,可见单以大隐静脉直径去判定EHIT的发生率是相对局限的。Rhee等[11]报道EHIT的发生率与术前Caprini评分有关,在血管外科的手术中,术前Caprini评分与静脉血栓栓塞症(venous thromboembolism,VTE)的发生有关,Caprini评分中0分为VTE风险极低,1~2分为VTE低风险,3~4分为VTE中风险,5分或以上为VTE高风险[12]。本研究结果显示,6例EHIT患者中,5例为中风险,1例患者既往有VTE的病史,其Caprini评分相对较高,为高风险患者,表明Caprini评分在一定程度上可为EHIT的发生提供一定的参考。但是,有研究发现,腹壁浅静脉和隐股静脉交界处的距离与EHIT的发生率有一定关系[13],腹壁浅静脉作为大隐静脉较大的分支,在回流过程中对隐股静脉交界处具有一定的“冲洗作用”,所以随着腹壁浅静脉与隐股静脉交界处之间距离的增加,这种具有保护作用的“冲洗作用”就越弱,EHIT发生的可能性越大[14]。也有研究指出,导管尖端到隐股静脉交界处的距离也会影响EHIT的发生,距离为2.5 cm时EHIT的发生率低于距离为2.0 cm[15],即导管尖端与隐股静脉交界处的距离越大,EHIT发生率相对较低。另外,也有研究表明,老年、女性、肥胖等影响因素也与EHIT的发生相关[3]。可见,通过单一因素去预测EHIT的发生是局限的,需要进行大样本、多中心、多因素的研究分析EHIT的高危影响因素。

与传统DVT相比,EHIT的处理仍有争议,因为它被认为是良性的自然史(发病率低且发展缓慢),具体来说,患者通常无症状[16],发展为肺栓塞(pulmonary embolism,PE)比例极低[17]。此外,也没有确凿的证据支持治疗EHIT可降低PE发生率的理论。EHIT形成的血栓与传统DVT形成的血栓在病理上具有一定的差异性,有研究证实,在猪的动物模型中,EHIT形成的血栓具有更大程度的细胞过度反应、成纤维细胞反应和水肿,这可能与热损伤有关[18]。基于目前指南[19],对于EHIT Ⅰ级患者,可不治疗及随访;对于EHIT Ⅱ级患者,需要随访至血栓消退,而对于高风险患者,需要进行抗凝治疗;对于EHIT Ⅲ级患者,需要抗凝治疗,当血栓消退至隐股静脉交界处或大隐静脉处可停药;EHIT Ⅳ级患者根据DVT指南进行治疗,可能需要3个月以上的抗凝治疗。本研究的6例患者中,依照指南进行规范化的治疗和随访,均取得了较好的预后,1例EHIT Ⅰ级患者和1例低风险EHIT Ⅱ级患者仅随访观察,1例高风险EHIT Ⅱ级患者通过皮下注射低分子肝素后好转,2例EHIT Ⅲ级患者通过口服利伐沙班至血栓逐渐缩回至隐股静脉交界处后停药,1例EHIT Ⅳ级患者规范化抗凝3个月复查B超后血栓消退,所有患者均无加重或肺动脉栓塞发生。可见EHIT预后较好,近期的荟萃分析也证实,通过规范化管理EHIT会具有较好的结局[20]。EHIT的术前预防措施目前尚有争议性,主要措施为使用预防性抗凝药物(如华法林、低分子肝素、利伐沙班等)及器械性预防(弹力袜),一般建议用于一些具有高危因素的患者中,如DVT病史、血栓性浅静脉炎、家族史及高凝状态,但通过这些预防措施,EHIT的发生率并无明显的下降,所以目前指南对于预防措施应用的推荐力度较弱[19]。

综上所述,RFA治疗大隐静脉曲张术后EHIT的发生率较低,EHIT的高危因素是多因素的,单以大隐静脉直径、Caprini评分、BMI、年龄等因素去判定相对局限,EHIT的愈合较好,经治疗或随访后较少出现病情加重或PE。