民国时期江淮地区气象观测站的时空演变与资源配置

刘玉青 陈业新

(1.广州大学 人文学院,广东 广州 510006;2.上海交通大学 历史系,上海 200240)

民国时期气象观测站由测候所、雨量站、水文站、水位站组成,是关乎农业生产、水利建设、航运交通等领域生产与发展的公共设施之一。(1)温克刚主编:《中国气象史》,气象出版社2004年版,第325—440页。有关民国气象科技史研究,以机构发展、沿革和学科建制等为主要内容(2)参见吴增祥编著:《中国近代气象台站》,气象出版社2007年版;中国近代气象史资料编委会:《中国近代气象史资料》,气象出版社1995年版;刘晓君:《民国时期中国气象事业建制化研究》,《自然辩证法研究》2014年第8期;邹逸麟、张修桂主编:《中国历史自然地理》,科学出版社2013年版;张璇、焦俊霞:《民国时期中国气象学会成立考述》,《档案与建设》2016年第4期,等。,对气象观测站的相关问题缺乏必要的考察,民国时期江淮地区的气象数据未能得到较好的挖掘与利用。本文借用地理信息系统(GIS)作为研究方法,将从各类资料中获取的民国时期江淮地区气象站信息,与实测地图进行空间整合,对该地区气象观测站的空间变动情状予以可视化重建,并就其资源配置、影响因素等相关问题进行简要勾勒。

一、民国时期江淮地区气象观测站基本情况

气象观测站点的时空布局,既关涉观测结果,又与设站地区的环境治理、社会发展等相关。江淮地区作为全国气象观测网络的一部分(3)一般意义上的江淮地区,指江苏、安徽两省淮河、长江之间的区域。因民国观测站资料涵盖范围等,为保持统计数据空间的整体性、连续性,文本中的江淮地区因而异于一般的划定。其基本空间范围:西起洪河口,东至黄海口,南抵长江南岸并包括环太湖地区,北到微山湖(见图1)。参见张崇旺:《明清时期江淮地区的自然灾害与社会经济》,福建人民出版社2006年版,第8—13页。,一方面,受到东亚季风的影响,年度降水差异较大,旱涝灾害频繁发生。另一方面,河流易道、泥沙淤积等严峻的地理形势,使导淮工程成为民国时期该地区发展农业生产和维护社会稳定的重要举措。(4)宗受于:《淮河流域地理与导淮问题》,钟山书局1933年版。特殊的自然和社会环境使当局迫切地建立气象观测站,开展系统的科学观测。

目前,民国时期江淮地区不同类型气象站点的统计资料主要藏于安徽省档案馆、江苏省档案馆、中国第二历史档案馆,另有部分散见于民国时期出版的图书、报刊中。笔者据相关文献,对其间江淮地区气象站点的施测时间、站点类型及记载内容等做了整理、统计(见表1)。

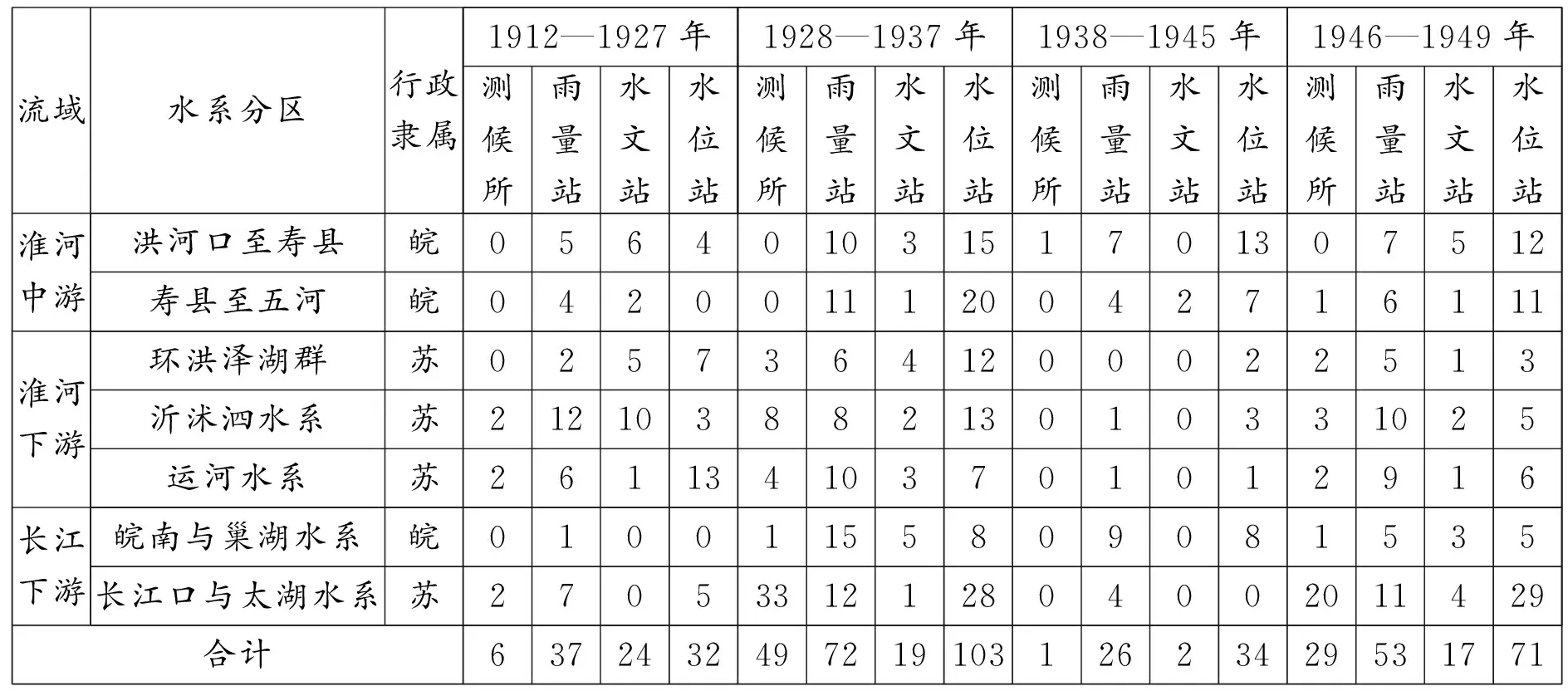

表1 民国时期江淮地区气象观测站相关情况统计

由表1可见,相关资料记录的民国时期江淮地区各类气象观测站共624处;记录的时间跨度不一,基本涵盖了整个民国时期;所载内容各有侧重,站点类型或单一,或多种,对象关注或为设站时间、观测项目,或为设备、人员等。综合对比不同资料对同一站点的描述,笔者对重复站点信息进行了合并处理,相互补充、互为验证,最后确定了气象观测站共436处;(5)如三河尖水位站,《建设委员会整理导淮图案报告》记录始设于1925年,隶属于导淮测量处;《安徽省水文气象测验概况》记录其观测项目为“水位”1项,设记载员1人,配水标尺1把;《导淮委员会水文、水位、雨量站统计表》记录该站连续作业时间为1935年8月起,并为抗战之后保留站。综合上述记录,可具体复原该站的设置时间、所属机关、观测项目、人员与仪器设备等信息。同时,在考订过程中,若发现站点名称相同,但观测类型不同,则一种类型计为一个站点。如三河尖设立了水文站、水位站和雨量站3种类型的站点,则分别计为3个。同时,对于跨越几个阶段的同一气象站点,分别在对应的阶段进行统计。如五河水位站,资料记载的施测时间是1914—1925、1931—1937年和1948年,则在1912—1927、1928—1937、1946—1949年三阶段分别统计。考订资料参见表1。每一站点都有名称、位置、设置起讫时间、观测项目、隶属行政机构、设备和人员配置等基本要素,然后根据资料显示的不同时期和气象站所在的地理位置,在民国实测地图上进行一一对应。

为使上述统计数据得以在GIS上建立时空对应关系,本文选取了民国时期实测《导淮工程计划总图》作为空间地图参照标准。该图为国联工程专家实测并绘制于1932年,测量较为精准,包括要素多样,全面反映了民国时期该区地理环境状况(见图1)。(6)[法]潘利尔:《国联工程专家考察水利报告书》,全国经济委员会编:《全国经济委员会特刊》第1册,1933年。根据图1显示的区域水系分布状况,以及本文的研究目的,这里将其进一步分为淮河中游洪河口至寿县段、寿县至五河段,淮河下游环洪泽湖群、沂沭泗水系、运河水系,长江下游的皖南/巢湖水系、长江口/太湖水系等7个小区域。

图1 民国时期江淮地区地理环境示意图

二、气象观测站的时空分布情状

(一)时空分布统计

将上述气象观测站按照站点类型、设置时间阶段、区域划分等进行简单的分类梳理,得出民国时期江淮地区气象观测站时空分布情况(见表2)。从表2可见,各地区气象站分布数量不一,少则几处,多则数十处;各地区站点类型也有差异,站点设立时间跨度亦有不同。首先,在数量方面,1928—1937年间

表2 民国时期江淮地区气象观测站时空分布情况(单位:处)

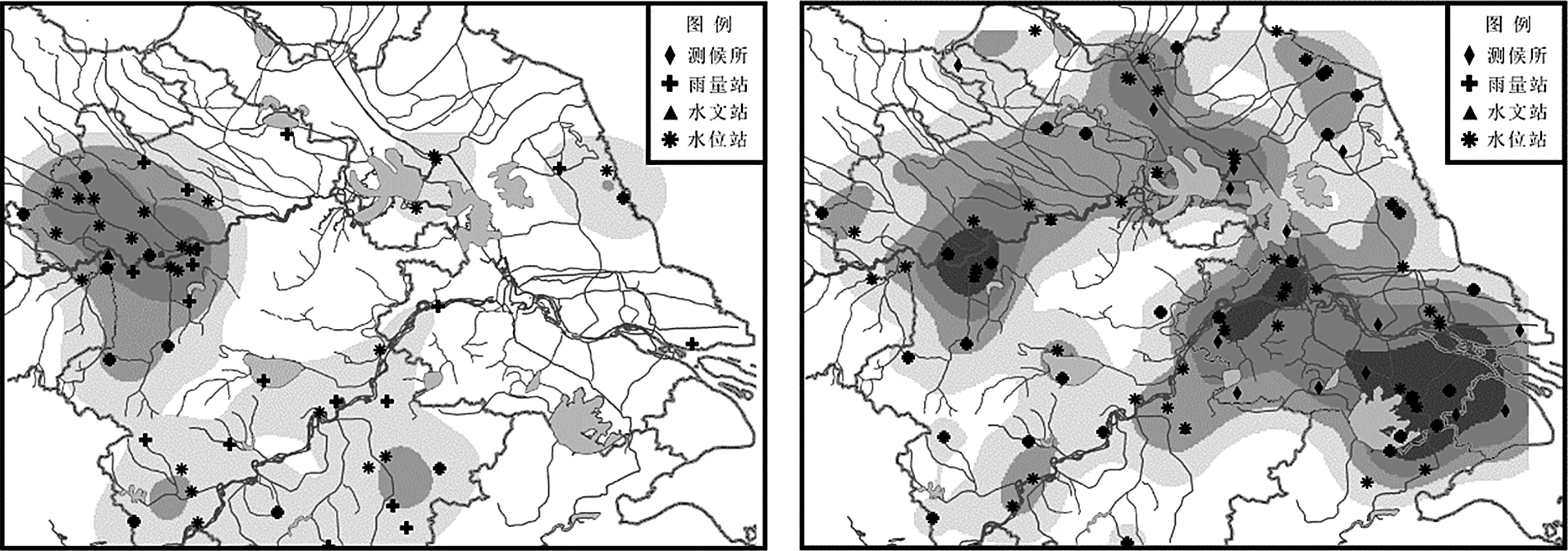

各类气象观测站数量明显多于其他时期,总数最少的是测候所,最多的是水位站。其次,从空间上看,淮河下游前期数量较多,淮河中游发展较快,长江下游的气象观测站相对集中分布在长江口/太湖水系。总之,不同类型站点区域分布差异明显,其发展过程的时空变化也比较复杂。为了使表2相关时空变化情况得以直观地呈现,笔者运用ArcGIS10.5软件,在实测地图上建立了每一站点的空间对应关系,从而生成民国时期江淮地区气象观测站的时空分布密度图(见图2)。从图2可见,江淮地区不同阶段的气象观测站设置呈现较大的时空分布差异。

(二)时空视角下的观测站分布变动情况

1.北洋政府时期(1912—1927)

1912—1927年,江淮地区共设观测站点99处,其中绝大部分位于淮河下游地区,并以环洪泽湖为主,沂沭泗水系次之;淮河中游地区的分布较为零星,而长江下游则几乎没有站点(见图2a)。民国之初,受黄河南泛遗患影响,淮河下游洪灾严重,中央特派张謇为导淮督办(7)宗受于:《淮河流域地理与导淮问题》,第51—52页。,1914年与美国红十字会商定借款草约,共借两千万美金用于导淮。(8)《导淮借款草约成立》,《东方杂志》1914年第10卷第9期,第13—15页。该年6月,美国红十字会派遣工程团来华考察,其中一项工作即为“测量与浚导有关之水道,……并测运河以西之湖,由此经洪泽湖上溯淮河”。(9)《美国工程团及水利总裁张季直氏之甲寅导淮报告》,《江苏水利协会杂志》1918年第2期,第1—25页。同时,张謇提议“凡汇入海之沂、泗,俱形壅滞,卒至沭与沂亦交互为患,……建议导淮以测量为前提”。(10)张謇:《中外佥载:张啬公最近江淮水利计划书》,《江苏水利协会杂志》1918年第1期,第1—9页。测量工作持续了8年,重点区域在环洪泽湖和沂沭泗水系,推动了该地区气象观测站的建立。其间先后建立了雨量站14处、水文站15处、水位站10处,设站总数明显多于其他区域(见表2)。1922年,水文测量计划基本告竣,“调查江苏、江北及安徽、河南等淮河经过区域,现已查竣返沪,所带回各种图表,均极详尽”。(11)《导淮委员会测水量竣事》,《国民日报》1922年5月18日,第10版。可见,这一时期的气象站建设,因淮河治理而开展,站点的空间分布亦因治理重点区域的分布所在而具有不均衡性;各站点观测所得的气象、水文测量资料,由于其目的是服务于水道治理,故其记录不甚系统。彼时的导淮文献也明确地提到了这一点:“惟设站地点,未能在全境平均分布,且其作业或进或止,作辍不恒,故所集资料,不能作有系统之研究”。(12)行政院建设委员会编制:《建设委员会整理导淮图案报告》,第6—7页。

2.南京国民政府前期(1928—1937)

南京国民政府建立后,气象观测站的建设目的,除服务导淮外,更多地向公共设施功能转型。该阶段是江淮气象观测站的快速发展期。图2b统计了1928—1937年间江淮地区新设立的气象观测站共计243处,占统计总量的56%。该时期站点数量增加,主要集中在淮河中游地区,“经拟具水文测验计划,积极推进,分设雨量、水位、水文三种测站,长期观测……遍布淮域干支各河”。(13)导淮委员会编:《导淮委员会十七年来工作简报》,行政院1947年内部出版,第13页。此外,长江下游站点亦有大量增加,皖南/巢湖水系从此前仅有的1处雨量站,发展到此时的29处。“以省境之辽阔,河流之众多,站数尚嫌不足,……中央得知工程艰巨之情状及需要之迫切,将思所以掖进之也”。(14)《水利:整顿雨量站》,《安徽政务月刊》1935年第4期,第218—219页。由此而知,南京国民政府对江淮地区气象站建设相当重视。

a 1912—1927年 b 1928—1937年

c 1938—1945年 d 1946—1949年

说明:图中阴影颜色越深,代表气象观测站的空间聚集程度越高。

以测候所为例,1928年,江淮地区的测候所最先在江苏发展(15)《苏省测候事业概况》,《中央日报》1936年1月10日,第2版。,南京设北极阁气象台,开展气象观测和研究工作;(16)《北极阁改建气象研究所》,《新闻报》1928年6月5日,第3版。1934年,在江苏省建设厅气象室设省会测候所,统筹全省测候工作。(17)《1934年江苏省建设厅省会测候所工作总报告》,《江苏建设》1936年第3卷第5期,第46页。及至1937年,江苏省内已设有头等测候所1处、二等测候所9处、三等测候所8处、四等测候所42处。(18)《江苏省建设厅省会测候所二十五年份工作总报告》,《江苏省政建设月刊》1937年第4卷第5期,第3—26页。不过,从政府档案记载看,所谓的四等测候所,实际上由各县政府代办的雨量站构成,并非独立的观测机构。(19)《省县气象所仍改为测候所缘由》,1947年,江苏省档案馆藏,档号:1001-002-774。江苏测候网络的建设,也带动了江淮中西部测候所的发展。1931年,竺可桢致函安徽建设厅 :“安庆扼长江中枢,为气象测候冲要之地,……俾得早日成立测候所,裨益气象,前途何可限量”。(20)《竺可桢致安徽省建设厅厅长程振钧函稿》(1931年),晨露夕舟选辑:《1929—1941年间竺可桢发展地方测候事业相关信函选》,《民国档案》2012年第1期。在竺先生的倡导下,皖省计划将“各县雨量站之设备,加以扩充,使成为四等测候所”。(21)《筹设安徽全省气象测候所意见书》,《安徽建设季刊》1933年第1卷第1期,第222—225页。1937年,皖省在安庆成立了该省首个测候所,并在设施建设、设备配置、人员配备、经费筹措等方面,从江苏测候所建设中汲取了诸多经验(22)《安徽省建设厅请中央研究院气象研究所代为拟定一二等测候所之组织设备及经费预算案》,1936年,中国第二历史档案馆藏,档号:393-218。,惟因后来全面抗战爆发,江淮地区沦陷,刚成立的安庆测候所工作尚未进入正轨,即被紧急转迁至立煌(今安徽金寨县内)。

这一时期的站点建设,具有以下三个基本特点:其一,气象观测的分工进一步明确。以降雨量为例,民国初年的记载,多依托于水文站一并测量;1929年,建设委员会拟定水政计划大纲,要求在全国普遍设立雨量站(23)《建委会拟定水政计划大纲》,《申报》1929年7月19日,第7版。,各地遵照大纲,“一律遍设,记载一切,以备救济水灾之需”。(24)《全国将遍设雨量站》,《申报》1930年9月19日,第6版。该时期新增雨量站,淮河下游24处、中游21处,长江下游27处,地域分布比较均衡(见表2);到了1935年,全国雨量站已经达到了781处,其中江淮地区有72处。(25)《全国水文测验设施》,《申报》1935年6月8日,第8版。同时,水位站也开始大量增设,以弥补水文站数量之不足,“淮河支流水位站之设置,切为殊要”(26)《设置淮河支流水位站》,《安徽政务月刊》1935年第9期,第357页。,到了1937年,江淮地区水位站达到103处(见表2)。雨量站和水位站分别增设,体现了二者的职能分工日趋明确,所负责的观测项目也开始各有侧重。

其二,明确了气象数据的轻重主次,制定了统一的测量形制,并开始持续观测。“规划水利事业,首在知流域内之水文,而水文测量中,尤以雨量及水位之观测最为重要”。(27)《统一水标站、雨量站提案》,《江苏省政府公报》1930第466期,第23—24页。该时期的气象观测计划把雨量和水位作为最重要的测量指标,雨量站、水位站因此被置于重点建设的地位。其中,雨量站制定了统一的测量标准,配备标准雨量器,统一记载形制(28)《令厅饬县设立雨量测验站》,《江苏省政府公报》1930年第570期,第2—11页。,“附发雨量气候记载表、雨量测验器说明书、气候测验法、雨量测验器图各一份”,要求各地“遵照办理”(29)《设置安徽全省雨量站之经过》,《安徽建设》1929年第9期,第1—16页。,确保测量结果的统一、客观。同时,强调了气象数据的价值在于持续的观测,“良以二者俱需经悠久之岁月,始有价值”。(30)《统一水标站、雨量站提案》,《江苏省政府公报》1930第466期,第23—24页。

其三,气象观测开始凸显预测水旱灾害的功能,实行天气预报制度,并开展了气象预测的理论研究。1931年,安徽省借鉴江苏测候所经验,通过无线电台进行天气报告,“由本省省政府无线电台,将每日观测结果开始通电报告”。(31)《训令省会无线电台令为准江苏建设厅函送测候所通电概要一纸抄发该台遵照办理》,《安徽建设公报》1931年第12期,第26—28页。天气预报实践也推动了气象预报的理论研究。“先期预测水文是绝不可少的要政,……短期的预测多注重直接影响水文升降的物理因子,……长期预测则多用统计的方法,求出各站水文先后关系”。(32)涂长望:《预测长江水文之初步检讨》,《气象杂志》1937年第13卷第12期,第725—744页。时任中国气象学会理事的涂长望提出了如“以季风活动为中心的水文预测法”等理论,气象观测提升到学术研究的深度。

以上几点表明,该时期江淮地区气象站快速发展,各方面不断完善。从图2b中站点分布的空间聚集情形看,一则数量较其他时期为多,二则分布更加集中,形成了淮河干流—洪泽湖—里运河和长江—太湖为主的两条气象观测带,奠定了以沿河湖为分布重心的空间格局。

3.抗日战争时期(1938—1945)

由于日本全面侵华,江淮气象观测事业受到重创。图2c反映了战时的气象站点分布状况:淮河流域仅存的站点主要分布于中游的洪河口至寿县一带,江苏的站点几遭全部撤销。“自淮域流入战区,各站工作,不易进行,仍择要保留水位站二十处,雨量站十五处”。(33)导淮委员会编:《导淮委员会十七年来工作简报》,第14页。虽然表面上就数量而言,抗战时依然进行观测的站点仍有数十处,但事实上,这些站点几乎没有坚持下去,不少站点因“不能工作而自行停顿”。(34)《导淮委员会水文、水位、雨量站统计表》,1943年,安徽省档案馆藏,档号:L001-005-1442。加之战争时期物价飞涨,原本构建全国测候网络的计划被迫搁置。(35)《气象研究所工作报告》,1940年,中国第二历史档案馆藏,档号:393-1372。据统计,1938—1945年间,江淮地区因战停止作业的气象观测站多至180处。导淮委员会在工作概述中也表达了战时气象观测的艰难,“敌寇入侵,淮域沦陷,导淮工程,全部停顿”。(36)《导淮委员会一年来工程之实施》,《行政院水利委员会月刊》1944年第6期,第1—6页。长江中下游凡受战事影响者,均先后停测,进而改为在上游增设观测站,“以充实后方之水利资料”。(37)《扬子江水利委员会成立以来之工作概况》,《行政院水利委员会月刊》1944年第1卷第12期,第1—16页。战争还给观测数据的报送造成了巨大困难,“惟以邮途阻滞,各站记载报告,均不能按期寄到”。(38)《1939年导淮委员会工作概述》,《导淮委员会半年刊》1939年第3期,第182—196页。总之,抗战时期江淮地区的气象站遭大量撤销、扩建计划中断、数据寄送困难等各种窘境。

4.抗日战争结束至新中国成立前(1946—1949)

抗日战争结束后,被迫撤销的气象站陆续恢复(见图2d)。淮河中下游地区大部分的站点重新施测,约2/3的站点得到恢复。而长江下游一带则形成了以长江口/太湖水系为重点的监测区域,空间布局更趋广泛。此间皖省气象恢复工作重点在新设站点、观测场地等硬件配置上,对于之前未设雨量站的县份,“三十六年(1947)度内拟一律予以设置”。(39)盛德纯:《本省水利事业概述(续)》,《建设汇报》1947年第1卷第2—3期,第18—27页。而水位站在“复员后因限于经费,仅于江淮流域设置简陋之水位站15所”,后又“遵照中央规定,拟定设置水文站及水位站计划草案”。(40)《皖省水利工程消息:计划普设水文站》,《水利通讯》1947年第7期,第39—40页。成立于1937年的安徽省会气象测候所,于1945年冬随省府迁至合肥(41)盛德纯:《本省水利事业概述》,《建设汇报》1947年创刊号,第9—16页。,随而有了正式的观测场地,并开展系统的数据记录。而江苏的气象观测恢复更多地在人员管理、机构调整层面上开展。1947年,江苏运河复堤工程局“奉令恢复运河区水文、水位站,并由局所管辖督导,……均已派员筹设成立”。(42)《运河流域水文水位站业经开始设测》,《淮讯》1947年第9期,第9页。同时,苏省水利机构也进行了重新调整,设江南、淮南、淮北三工程处,负责包括气象观测在内的水利工程建设(43)《水利机构应重行调整案》,《江苏省临时参议会第一次大会会刊》,1946年编印本,第109页。,机构细化和明确分工也促使苏省观测站点得以有效恢复。从图2整体来看,1946—1949年的江淮气象观测站虽然得到了一定的恢复,但从站点数量和空间聚集角度而言,并未达到1928—1937年间的水平。

三、气象观测站的设施与人员配置

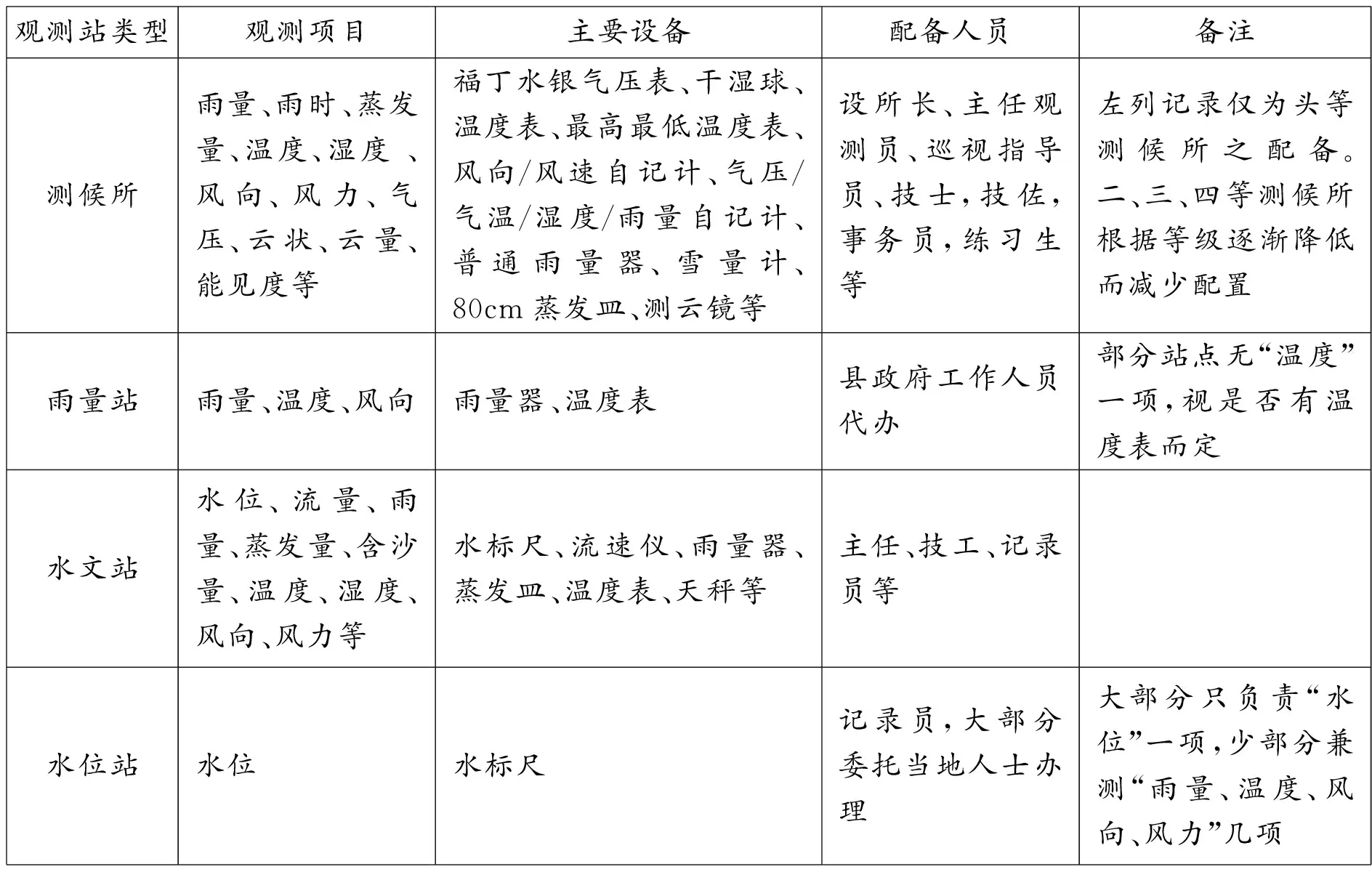

民国时期江淮地区的气象观测包含了丰富的内容,考察不同类型站点的设施和人员组成情况,有利于理解当时气象观测的运作模式、数据记录方式,以及对数据可靠性判断等,表3将每一类型的气象观测站按照观测项目、主要设备、配备人员进行分类梳理。

表3 不同类型气象观测站的资源配置情况

(一)主要设备与观测项目

从表3可见,测候所的各项设备条件明显优于其他三者:有专门的办公楼和气象测试场地(44)《江苏省会测候所》,《建筑月刊》1935年第3卷第2期,第7—8页;《省会测候所测候场地》,《江苏省政建设月刊》1937年第4卷第5期,第1页。,拥有先进的测量仪器(45)《安徽省会气象测候所购置温度表及各种自计纸预算表》,1944年,安徽省档案馆藏,档号:L001-005-555。,如福丁水银气压表(46)《福丁水银气压计》,《科学画报》1937年第4卷第11期,第439—441页。、干湿球、湿度表由英国引进(47)《干湿球湿度计图》,《工程季刊》1933年第2卷第2期,第119页。,干湿计、风向/风速自记计由法国引进(48)《自记风向风速计顶部装置》,《江苏建设》1936年第3卷第5期,第1页。,雪量计由德国引进,测云镜由美国引进(49)《标准测云镜》,《华北水利月刊》1935年第8卷第3、4期合刊,第34页。,这些在当时都是世界上最为先进的现代科学仪器之一。(50)《中央研究院气象所各测候所机关事业概况》,1941年,中国第二历史档案馆藏,档号:393-2892。1928—1937年间,南京国民政府致力于引入国外设备发展气象事业,使我国的气象测量逐步与国际接轨,这也是我国科技现代化的一个缩影。水文站的设备仅次于测候所,拥有含沙量测验器、旋杯式流速仪、自动手尺等(51)行政院新闻局编:《水文测验》,图版第1—3页。,观测项目多样,除了以水文指标为主要观测对象外,不少大气指标也纳入了观测范围。(52)《论水文测验之重要》,《行政院水利委员会月刊》1945年第6期,第13页。较之测候所和水文站,雨量站和水位站的设备则比较单一,大部分站点仅分别配备雨量器、水标尺(53)《水标尺》,《华北水利月刊》1931年第4卷第2期,第1页。,部分站点视地理位置重要程度配置温度表,进行相应的气温观测。(54)《水文站须知》,1940年,安徽省档案馆藏,档号:L001-001-464。仪器的多样性和先进性决定了气象站施测项目的完善程度。测候所和雨量站配置的设备多用于大气环境的观测,如降雨量、温度、蒸发量、气压、风力等;水文站和水位站的设备则更适用于水域环境观测,如水位高低、含沙量、流量等。

(二)人员配置

气象观测站的设备数量、测量项目丰富程度与人员配备成正相关关系。测候所的人员配置最多,体系最为完善。一般由站长带领技士、技佐和练习生进行作业,形成专业的测量队伍。以江苏省会测候所1936年的人员规模与分工为例,该所气象观测团队共计14人,其中所长2人,主持本所各项工作并统辖全省测候事宜;主任观测员1人,协助所长处理本所各事并支配气象观测工作;巡视指导员1人,负责巡视指导各县测候所并规划各测候所改进事宜;观测员2人,担任气象观测兼事统计并接收气象电报;电报员1人,负责接收无线电报兼事统计并观测气象;制图员1人,绘制各项图表兼事观测气象,事务员1人,处理文书、会计及其他一切事项;练习生5人,协助气象观测及统计各事。(55)《江苏省建设厅省会测候所二十五年份工作总报告》,《江苏省政建设月刊》1937年第4卷第5期,第3—26页。仅从其人员结构来看,围绕气象观测中心工作,基本形成了明确的分工体系。同时,从不同人员的具体分工来看,该所除负责其本职气象测量,还统领省内其他测候所的观测,并对各所观测资料进行汇总等工作。就此而言,江苏省的测候体系要比安徽测候体系更加完善。水文站人员配置的数量和专业程度仅次于测候所,一般由主任、技工和记录员组成,形成基本的专业分工体系。雨量站、水位站则仅设记录员一名,前者多由县政府工作人员代办,后者则常常委托站点所在地业余人员开展测量。(56)《本会视察水文站办法》,《扬子江水利委员会季刊》1936年第1卷第3期,第154—158页。由于不同人员的智力、识见等有高下之别,对测量工作难免造成影响,以致时常出现相近站点测量结果误差较大的情况。

设备配置、观测项目和人员分工的完善程度,决定了民国江淮地区气象观测网络的层级划分。其中,测候所、雨量站负责大气观测,分为4个等级,一、二、三等为测候所,四等为雨量站;水文站、水位站负责水域观测,分为3个等级,一、二等为水文站,三等为水位站。同时,不同类型站点的观测职能亦有所重叠,“关于气象观测,规定由中央气象局主管,但该局现所管辖之测站,未能遍及各江河流域,而办理水利工程以事实需要,故各水文测站亦附带观测气象”。(57)行政院新闻局编:《水文测验》,第12—15页。囿于民国年间各项事业并未做到精细分工,气象观测统由气象部门与水利部门合力办理。

四、气象观测站设置与变迁影响因素浅析

(一)灾害因素

江淮地区水患频发,据已有研究统计,民国年间安徽、江苏两省发生水灾达到702县次。(58)夏明方:《民国时期自然灾害与乡村社会》,中华书局2000年版,第371—384页。特别是黄河北徙改变了淮河下游的水系格局后,“泗改入运、淮不出海”,区域水患问题更加突显。(59)宗受于:《淮河流域地理与导淮问题》,第44、45页。如1916年“洪(泽)湖水发,由三河口东注,其余波北由故道入海”;1921年“洪湖异涨,较五年(1916)为大,仍由三河口东注,……又自杨庄西漾会沂、泗入盐河”(60)武同举:《淮史述要》,《中国水利史典·淮河卷一》,中国水利水电出版社2013年版,第132—133页。,“灾区之广,为近数十年所未有”(61)《经济、水利与民生之关系》,《申报》1921年11月12日,第21版。,1926年秋“江苏北段徐海属之六县受水灾之害,尽成泽国”。(62)《徐属大水之情形》,《天民报图画附刊》1926年第5期,第2页。直至1931年,江淮地区大水灾依然以环洪泽湖和沂沭泗水系最为严重。(63)《扬子江淮河运河流域灾区图》,《扬子江水道季刊》1933年第1期,第1页。时人认为,这些水灾多因淮河入海水道不畅,洪泽湖水位高涨而致。(64)《水灾与浚河》,《民国日报》1921年9月5日,第7版。严重的水患形势,迫使当局率先对淮、沂、沭、泗四条河流开展治理(65)宗受于:《淮河流域地理与导淮问题》,第44、45页。,“沂、沭分而中运治,淮涨减而里运治”。(66)《水利局之治运计划》,《申报》1916年12月22日,第17版。如图2a所呈现,其间环洪泽湖和沂沭泗水系的气象观测站布置最为密集,受灾区域、水道治理与气象观测站的分布区域高度一致,这一方面说明了该时期苏北水灾为水道测量、治理之动因,另一方面说明了该过程中对气象站的建设起到了导向作用。但是,依托水道治理而发展起来的气象观测站,存在诸多弊端,造成了区域分布差异悬殊,且缺乏连续规范的气象记录,“其范围偏在一隅……须重行规划施测地点,使遍布于全境,方为适当”。(67)行政院建设委员会编制:《建设委员会整理导淮图案报告》,第6—7页。但时年军阀混战、经费拮据,1912—1927年的气象观测发展,始终是不完善的。

(二)工程因素

导淮工程是民国以来江淮地区的重要大事。北洋政府时期导淮工程由张謇主持,重点对淮河下游进行水道整理。1929年,南京国民政府特设导淮委员会,导淮工程在淮域全面铺开。其中一个重要工程项目便是在淮域开展水文测验,将测验之数据作为水道治理的科学依据,这大大推动了1928—1937年淮河中游气象观测站发展(见图2b)。为了加强对淮河沿岸的雨量监测,为设计堤坝高度提供气象数据,同时服务于民生,安徽省政府购置了雨量测验器共120具,编制仪器图纸与使用办法,下达至各县县政府,“雨量测站最少限度,每县需各设一处。该项设备,所需费用非巨,无需分别先后,尽速一律设立”。(68)《设置安徽全省雨量站之经过》,《安徽建设》1929年第9期,第1—16页。1931年底,各县已基本开展雨量监测。同时,导淮工程实施过程的职能分工中,测绘工作分为水文股、水文/水位/雨量站测验股、制图股、剖面测量队4部门,其中一半以上部门都与气象测验紧密相关。(69)《导淮工程实施概述》,1937年,安徽省档案馆藏,档号:L001-005-1441。此外,庚子赔款部分用于导淮工程和气象事业,为新站点的设立提供了资金保障,“款数不多,集中谋全国公共事业之发展”(70)《中国科学社对庚款用途之宣言》,《科学》1925年第9卷第8期,第868—871页。,“幸逢友邦退还庚子赔款之机,同人以为,亟应于此款内划出一部分充扩气象事业之需……惟国人既知此事之重要,即应早日设施,庶不致临渴掘井”。(71)《拟划庚款兴办中国各地气象测候所意见书》,《中国气象学会会刊》1925年第1期,第93—95页。可见, 1928—1937年江淮地区气象观测站得到了全面发展,与工程导向是密不可分的。

(三)兵燹因素

民国年间,战争连年,军阀割据、日本侵华等,使江淮地区遭受兵燹之苦。以日本侵华为例,1937年夏,我国进入全面抗战,江淮地区先后沦陷,气象观测站点不少因遭受破坏严重而被迫撤销(见图2c)。然而,对于其中的重要地区,国民政府并没有完全放弃气象观测,1939年,安徽省建设厅陆续训令恢复观测。“经淮、颍两岸所有原设之水位站,均因时局影响停止工作。现汛期将届,各河流水位站涨落关系堤防修守,极为重要,……三河尖、正阳关两河口,地居冲要,尤宜尽力设置,请饬该县赶速筹办,逐日观测水势,以利防守等”。(72)《饬令赶速恢复水位站并将遵办情形具报的代电》,1939年,安徽省档案馆藏,档号:L001-001-464。同时,省建设厅“饬知淮域各河水准标高,测量队携带水尺前往各河附近”,“遴派观测人员、设备观测记载”,仅在临泉、太和等6县,就恢复了11处水位站。(73)《设立水位站希即派观测人员筹备协助问题的训令》,1940年,安徽省档案馆藏,档号:L001-001-464。另外,为做好抗战时期的气象数据保密工作,行政院还颁发了《战时气象资料管理规则》,强调“各项气象情报及资料,各级测候所站不得抄印,其由有关机构向各级测候所站索取,应负严守秘密之责任”。(74)《抄发战时气象资料管理规则》,1944年,江苏省档案馆藏,档号:1001-002-0571。然而,尽管政府竭力维持气象观测的开展,但因日寇的大肆破坏,一些观测仪器遭损严重。如1943年1月,日军进犯立煌,皖省气象测候所于元旦连夜奉令携带重要仪器,拟从省会立煌向霍邱迁移。尚未来得及搬迁,即遭日军飞机轰炸,仓库被毁,多种仪器遭损(75)《全国各级气象机构调查表》,1947年,安徽省档案馆藏,档号:L001-005-1291;《安徽省水文气象测验概况》,1948年,安徽省档案馆藏,档号:L001-001-862。,加之“人员短缺”,严重影响了日后观测工作,以致许多观测事宜“无法推进”。(76)《全国各级气象机构调查表》,1947年,安徽省档案馆藏,档号:L001-005-1291。

结 语

民国时期,江淮地区气象观测站的建设经历了曲折的过程,其时空布局变化表现为:1912—1927年,气象观测站集中分布在淮河下游,以环洪泽湖和沂沭泗水系为中心,区域发展不平衡;1928—1937年,气象站建设得到全面快速发展,形成了以淮河干流—洪泽湖—里运河和长江—太湖为主要空间布局的气象观测带;1938—1945年,大量气象站遭受破坏;嗣后,大部分站点虽得到一定恢复,但整体状况大不如前。在气象站的设备、人员配置和职能分工上,测候所和雨量站以大气环境为观测对象,前者仪器先进,观测项目丰富,并有专业的测量队伍;后者则设备简易,一般由各县政府代办,其空间覆盖范围广泛。水文站和水位站以水域环境为观测对象,前者数量较少,但仪器与观测项目都较为完备;后者主要进行水位测量,职能较为单一。不同类型站点所涵盖的观测内容既有重叠,又各有侧重。究其原因,民国初年江淮地区气象站的空间布局依托水道测量开展。南京国民政府的成立和导淮工程的全面实施,大大地推动了气象站建设,而兵燹之扰又阻碍了其进程。本文通过复原江淮地区气象站的时空变迁历程,为历史研究提供了一种可视化的“空间叙事”方案。气象站建设的背后,还蕴藏着大量的气候、水文、灾害防治等信息,如果能继续深入挖掘其具体内容,重建气象监测数据的动态变化过程,考察江淮地区环境治理过程中河流、湖泊等诸地理要素的变迁和相应的防灾措施,进而探索该地区近现代化过程中的社会变化,将有助于我们多视角认识和理解江淮地区自然环境和社会变迁的丰富面向。