“双减”背景下道德与法治课后拓展作业设计与实施

吴琴萍

摘 要“双减”时代的道德与法治课后作业力求减量提质。立足不同时间与空间,在课堂学习结束后,可设计即时性、短期和中长期课后拓展作业,借助活动任务卡等学习工具,及时激励和指导学生展开实践,强化道德认知和价值认同;指引学生及时总结、记录践行过程和成果,以作业行动“表达”促进知行合一;创新分享叙事日记和实践现场等多元作业展评方式,真实反映与激励学生的实践成长,将道德与法治学习延伸至生活,以实践浸润道德成长。

关 键 词 “双减”;小学道德与法治;课后拓展作业;知行合一

中图分类号G41

文献编码A

文章编号2095-1183(2022)03-0013-04

“双减”时代,课后作业要减量提质。《浙江省小学道德与法治学科教学基本要求(2021版)》明确指出:要“根据学习主题需要,布置行为训练、资料收集、阅读、调查、访问等课后延伸活动或实践作业。”[1]这提示道德与法治教师可依据教学主题,设计开放性、实践性的课后拓展作业,帮助学生拓展道德认知,锻炼与提升生活能力等,将学习延伸至广阔的生活天地,以实践浸润道德成长。

道德与法治以儿童的现实生活为课程内容的主要源泉,“注重联系学生的生活实际,引导学生在实践中发现和提出问题”[2],倡导向生活学习的道德学习方式,实践自当是教学的基石。课堂学习结束后,我们倡导教师围绕教学目标设计不同类型的课后拓展作业,借助活动任务卡等学习工具,及时激励和指导学生展开实践。以此引领学生在生活中继续实践学习,强化道德认知和价值认同。

1.即时作业:以任务卡驱动认知强化

即时作业,或称当下作业,指要求学生在课后即刻完成的拓展作业。例如,“我认识您了”(一年级上册)第一课时教学结束时,教师布置了“我请老师(校工)签个名”即时性课后拓展作业“下课后,有礼貌地和自己最喜欢的老师(校工)打声招呼,并请他(她)在活动卡上签个名。”作业以书卷形的活动卡(见图1)为载体,以活动任务驱动践行,意在引领孩子们主动认识校园里更多的老师(校工),落实“了解学校教职工,感受他们与自己生活的关系”的目标,增强与他们的亲近感。

同学们在课间十分钟纷纷跑到自己最喜欢的老师或校工身边,排队请他(她)签名,走进老师、保安、保洁员等工作场景,现场观察,真切体会到快乐的学校生活离不开教职工们的辛勤付出。這样的作业简单易行,孩子们认识了更多教职工,更充分感受到众多老师和校工在陪伴、守护着自己的校园生活,这将有利于学生更好地、愉悦地适应校园新生活。

2.短期作业:以奖励表落实生活践行

短期作业,指要求学生在较短时期内完成的课后拓展作业,时限一般控制在3-7天之内。例如,在教学“健康过冬天”(一年级上册)一课后,教师设计了“健康宝贝评选活动”短期课后拓展作业——每天坚持完成表中的五项保健内容,谁的笑脸多、健康状况好,谁就能当选为“健康宝贝”。作业完成时限为一周,以表格式活动卡(见图2)为载体,采用任务奖励的方式,引领孩子们将课堂习得的冬季保健常识落实到生活实践中,学会更好地保护自己,健康、快乐地度过冬天。

在为期一周的“健康宝贝评选活动”中,孩子们参照评比内容指导自己一天的生活,家长纷纷反馈孩子们懂得了保护自己,不用催促就记得多喝水、多运动、吃水果等。

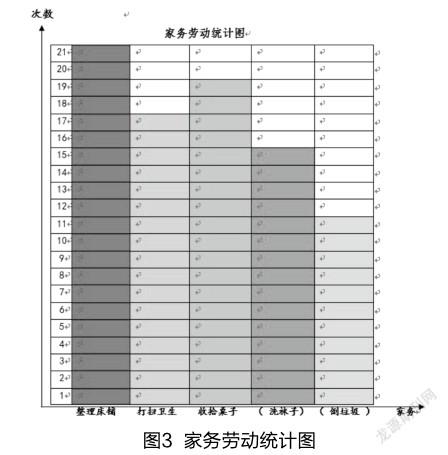

3.中长期作业:以统计图激励习惯养成

中长期作业,即作业期限在一周以上,一个月以内的课后拓展作业,以21天习惯养成法则为参考。例如,“这些事 我来做”(四年级上册)一课下课前,教师下发“家务劳动统计图”(见图3)——从现在开始,你每天要为父母分担一定的家务,看看你能坚持多久,比比谁是真正的家务劳动小能手(每做一次,用水彩笔涂满一格)。作业以21天为完成周期,以柱状图式的活动卡为载体,从小学生力所能及的家务着手,包括整理床铺、打扫卫生、收拾桌子、倒垃圾等,实行任务累积的方式,旨在引领孩子们在生活细节中关心父母、热爱父母,形成主动负责家务劳动的认识,树立“我应该做”和“我要主动做”的担当精神。

孩子只要协助爸爸妈妈完成某一样家务活,就可在“家务劳动统计图”上用水彩笔图满一格,随着实践积累彩色直条不断升高,激励学生不断努力,积极主动为父母分担家务劳动,养成主动关心家庭生活,主动分担家务劳动的好习惯。

道德与法治课程特别“重视儿童在活动过程中的态度、情感、行为表现以及付出努力的程度”[3],课后拓展作业过程本身需要正确的引领和“激发”“唤醒”,使其成为学生践行道德认知、道德体验与情感,内化课堂所学的过程。我们在作业设计中,着重设计多样化的“表达”方式,指引学生及时总结、记录自己的践行过程和成果,以行动表达促进知行合一。

1.图文并茂记录生活方法

课堂实践体验受时空局限,可说是“即时的”,通常转瞬即逝。课后拓展作业正是以“行”逐步内化与提升“理”和“情”的过程,通过引导学生的自主践行体验,养成良好的道德品质。

例如,“我们爱整洁”(一年级下册)一课设计了课后拓展作业“成长树”:在作业纸上展现一棵大树,只有枝干而没有树叶。作业内容温馨提示:“这是一棵成长树,只要你掌握一个保持整洁的好方法,就可以在树干上添上一片树叶,在叶子上记录你的好方法,并涂上你喜欢的颜色。

不难理解,这一拓展作业旨在指导学生持续践行,习得保持整洁的方法与技能,逐渐养成整洁、文明的好习惯。学生借助“张贴树叶”这一学习行为,及时记录总结自己的作业过程,留存成长足迹。画图、写字是低年级学生喜爱的表达方式,学生非常积极完成作业,只要获得了某一种保持整洁的经验和办法,立刻在“成长树”上画一片树叶,并在叶片上记录自己的“成果”。随着时间的推移,整洁习惯的積累,孩子习得的方法越来越多,“起床后洗脸”“洗脸时记得洗眼角和脖子”“洗手前先卷起衣袖口”“手弄脏了不往身上摸”……成长树变得枝繁叶茂,孩子们也自然养成了爱整洁的习惯,并能够长期坚持。

2.条分缕析总结实践体悟

道德与法治教学重在实现学生的社会化发展,注重调查、访谈、观察等学习方式,引领学生走进生活,了解社会。而此类活动尤其需要教师的切实引导,使学生能够“手脑并用”,有实践更有思考,才能避免流于形式。为此,我们在此类拓展作业设计中,注重反馈表的设计,着力引导学生边实践边思考。

例如,“生活离不开他们”(四年级下册)一课设计了课后拓展作业“采访不同职业的劳动者”:双休日,在家长陪同下采访周边的某一位劳动者,了解他的姓名、职业以及为大家提供了什么样的服务,并将内容如实记录在反馈表上(见表1)。这是一项实地采访的实践作业活动,旨在通过面对面地互动交流和切身体验,帮助学生进一步认识各种不同的职业,“懂得尊重并珍惜劳动人民的劳动成果”。

作业一般由父母带着孩子在外出访友、办事等活动时即可完成,学生通过采访,与家长、采访者互动,重新认识了很多自己知道、熟悉却未曾真正了解过的不同职业的劳动者。其中,既有学生经常接触的理发师、医生、司机、保安等,也有学生很少关注的月嫂、清洁工、服务员、建筑工人等。借此,学生拓展了生活视野,切身体会到各行各业的劳动者及其劳动都值得尊重,这必将有利于学生养成正确的劳动观。

3.灵动总结叙写生活创意

培养学生的创造力是素质教育的核心目标,而小学生本就拥有极大的好奇心和丰富的想象力,道德与法治拓展作业更应注重激励学生的创新实践。我们依托教材栏目提供的素材或背景资料,引导学生通过文字、图画等模仿,展开创造性作业。

例如,“让我自己来整理”(一年级下册)一课依托教材儿歌设计了课后拓展作业“续写关于整理书包的儿歌”:

照样子,来整理,将下列这首儿歌补写完整:

小小书包作用大,我有办法整理它。

小本上来大本下,由小到大层层放。

______,______ 。

______,______ 。

这一儿歌创作活动,旨在引导学生对日常生活中“整理书包”这一经验进行践行、总结与提升,落实整理习惯与方法的指导。学生通过续写儿歌,表达作业过程:“作业本子放最上,交给老师不会忘。绳子水杯放两边,使用起来很方便。”“餐巾纸儿和口罩,放在内袋最可靠。课外书目不可少,带上一本比较好。”灵动的韵律和节奏,表达了学生有序归类和整理书包经验的整理与提升,更昭示了其自理生活能力的养成。

评价反馈可说是道德与法治作业的重点环节,实践早已表明,忽视这一环节易导致作业流于形式。课后拓展作业评价重在“导行”,促进知行合一,评价过程本身也是成长过程。基于此,我们以作业展示作为评价的主要方式,关注学生的道德学习态度、能力、表现、创新等,真实反映与激励学生的实践成长。除了常见的作业作品展示外,我们创新分享叙事日记和实践现场两类展评方式。

1.分享叙事日记,促进经验融合

叙事,是道德教育常用的载体。课后拓展作业是学生走进社会生活的道德实践过程,我们指导学生以“叙事日记”的形式,认真记录、回顾、总结道德实践经历。以此记录道德经验生长的每一个足迹,并通过分享展示,实现“自身经验”和“他人经验”的碰撞与融合,实现更好的道德成长。

例如,“这些事 我来做”(四年级上册)一课的课后拓展作业“爱心行动:今天,我当家”,要求学生利用双休日的一天自己“当家”,并撰写“叙事日记”,记录自己的“当家经验”。在作业展评中,孩子们纷纷拿着叙事日记向小伙伴介绍自己的当家生活。例如,有学生写道:“以前一直觉得蔬菜很便宜,没想到刚上市的蚕豆居然要18块一斤,真是太贵了!我只买了两种蔬菜和一斤多排骨,居然用了60多块钱,简直是花钱如流水。终于理解妈妈这个管家婆不容易了,以后吃饭时我再也不嫌弃菜差了。”还有同学写道:“当了一天代理妈妈,买菜、烧饭、洗碗、搞卫生、洗衣服……要干的事儿实在是太多了,忙得我晕头转向,就想在沙发上好好躺着。唉,妈妈真是太辛苦了,以后我得多帮她干点家务活,让她休息一会儿。”“当家经验”的分享让学生感悟良多,从同伴的视角深刻体会到父母“当家”的不易,体谅父母、承担家庭责任的愿望油然而生。

2.展示实践现场,激发实践自觉

课后拓展作业是学生的道德生活实践过程,再现其道德成长“现场”,是实现经验碰撞、整理与提升的重要方式。对此,我们利用手机、相机等常用生活工具,引导师生、家长随手记录道德实践的“高光时刻”,拍摄、录制“实践现场”,进而通过展示、评选,分享成长快乐,激励学生乐于实践,热爱生活,实现更好的道德成长。

例如,我们延伸“快乐过新年”(一年级上册)一课教材栏目内容“大家一起过春节”,设计了“瑞虎贺新春,春伢品年韵”寒假项目式学习,其中设有体验活动“和家人一起制作一道有特色的新春吉祥菜,并在家长协助下用不同的方式展示自己的做菜成果”。孩子们有的拍摄了一组照片,再现一道“吉祥菜”从选材、配菜到烧制的全流程;有的录制了一段短视频,介绍这道“吉祥菜”的菜名、寓意、制作方法等;有的在朋友圈晒出这道“吉祥菜”,让圈里的老师、同学、朋友们前来点赞,取吉祥菜名、赋吉祥寓意……家长为孩子提供了多样化的展示平台,老师及时收录各类作品,在开学后利用学校微信公众号、开学第一课、寒假作业评比等载体,向全体师生和家长展示春节项目化学习成果,引领孩子们感受春节习俗,品味桐庐年韵,重温春节温暖、喜庆、团圆的氛围。

参考文献:

[1]浙江省教育厅教研室.关于印发《浙江省义务教育阶段学科教学基本要求(2021版)》的通知[EB/OL].(2021-09-26)[2022-01-22]. https://www.zjjys.org/wjtz/bswj/item/18957-2021.

[2][3]中华人民共和国教育部.义务教育品德与社会课程标准(211年版)[S].北京:人民教育出版社,2012:2,24-25.

责任编辑 毛伟娜