何家村窖藏所见唐代金银器制作工艺述略

张倩

【关键词】金银器;制作工艺;唐代;何家村窖藏

1970 年出土于西安南郊何家村的唐代窖藏是20 世纪我国最重要的考古发现之一[1,2]。该窖藏共出土珍贵文物1000 余件,其中金银类器皿、饰品、钱币等多达810 余件,另有金银器残件、金箔、麸金、金属渣块等,为研究唐代及中国古代金银器的制作工艺提供了不可多得的实物资料,业内学者多有探讨,如:韩伟对窖藏金属渣块进行了成分检测,提出了唐代使用“ 灰吹法”进行冶炼的可能性[3];齐东方结合文献,对唐代金银器中的打作、捶揲、鎏金、錾刻等工艺进行了深入的研究[4]178—188;申秦雁则对唐代金银器中的范铸、捶揲、编织、錾刻等工艺进行了讨论[5];杨小林将古代金银器细金工艺和现代工艺结合起来进行了系統的梳理[6]。笔者对何家村窖藏金银类文物细部特征进行了再观察,在参考前人研究的基础上,系统梳理了何家村窖藏出土金银器的制作工艺,认为其能够系统反映唐代金银冶炼及金银器成形、修整、连接、装饰等全部工艺流程,是唐代金银器制作工艺的全面体现。

一、冶炼工艺

金、银冶炼是指对开采所得的金银矿料通过高温熔炼进行提纯,制备出纯度较高、物理性能较好的金银原材料。唐代的金银冶炼技术与商周时期成熟发达的铜铁冶炼技术一脉相承,并受到道教神仙方术思想的推动。道家认为服食金石药剂可轻身延年,长生不老,而“金银多毒”,需提炼、炮制去毒后方能服用。东汉炼丹家狐刚子便以“作炼锡灰坯炉法”冶炼金矿[7]822,银矿冶炼也用类似的方法[7]823。制备丹药方面的实践从客观上推动了金银冶炼技术的发展,道教典籍中记载的这类冶炼方法,其本质是将金、银矿料与铅混合加热,在高温作用下使金、银从矿料中分离出来,与铅形成合金沉淀在器皿底部,再将此合金置于炭灰中加热,使铅在高温环境下形成氧化铅从金、银中分离,从而完成金、银的冶炼提纯,现代工业生产中金银冶炼所使用的“灰吹法”的基本原理也与之一致。因此,在道教兴盛的唐代,金银器制作达到了一个高峰。

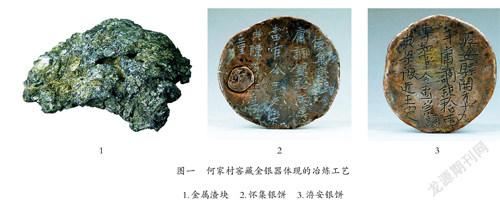

何家村窖藏中出土有一块灰白色金属渣块(图一,1),呈烧结状。经检测,其主要成分为氧化铅,铅的含量高达80.32%,另含少量锌、锑、铜、铋等元素,这与现代工业灰吹法冶银后剩余残渣的成分颇为相似。渣块中还含有少量的镓、铟、铊等元素,这些元素在自然矿中均以硫化物的形式出现,不能单独存在[3],因此推测该渣块非自然矿物,而是人为加工后的产物,可能就是采用类似灰吹法对银矿石进行分离提纯后的残留物。

提纯后的金、银溶液会被浇铸成条、饼或板状。这些金银饼、铤一方面可作为进一步加工金银器的原材料,另一方面由于其纯度高,易携带和储藏,常以税收和进奉的方式由地方上交给朝廷。唐代在德宗朝“两税法”以前,实行以均田制为基础的租庸调制,开元、天宝年间,规定可将庸、调所收的布帛、土贡等实物折变为金银运到京师,称为“变造轻货”。何家村窖藏出土的银饼中,一件錾文“怀集县开十一庸调银拾两专当官令王文乐典陈友匠高童”(图一,2)[2]202,两件錾文“洊安县开元十九年庸调银拾两专知官令彭崇嗣典梁海匠王定”(图一,3)[2]203,即分别为唐岭南道怀集县和洊安县的庸调银。

二、成形工艺

我国青铜铸造业历史悠久、工艺精湛,为金银器的制造奠定了良好的技术基础。

早期金银器的成形继承了青铜器的范铸工艺,即将熔化成液态的金银注入模范中,待金属液冷却凝固后脱模成形。目前所见年代较早的金银器多为铸造而成,如河南三门峡西周虢国墓出土的金带饰[8],陕西宝鸡凤翔上郭店村春秋晚期墓葬出土的金盒[9],湖北随州战国曾侯乙墓出土的金盏、金杯[10]等。何家村窖藏中的银石榴罐(图二,1)同样使用铸造成形工艺,器壁厚重,系上下两半分别范铸,然后焊接在一起。范铸法虽技术成熟,但由于耗费原料,尤其用于制作金银重器成本颇高,且难以制造出薄胎的精细器物,因此逐渐被捶揲法取代。

捶揲是利用金银质地柔软、延展性好的特点,将自然或冶炼出的金银类材料放置在砥石粉和松香拌合制成的柔软底衬上进行捶打,使其延展形成所需的器物形态。捶揲可以是冷锻,也可经过热处理[4]179—181。与范铸法相比,捶揲成形耗材少,且更方便操作,因而成为唐代金银容器的主流成形工艺。何家村窖藏中的绝大多数金银容器都采用捶揲法成形,如两件素面金盆,器形规整,系用金片捶打成形,壁厚仅0.19 厘米,仔细观察可见清晰的捶痕(图二,2)。

捶揲法的核心在于捶打,在对不同的器形进行加工时又细分出多种手法。如素面银罐的弓状提梁(图二,3)是以锻打方法制成,即先将胚料银条加热后进行退火处理,使银料具有较好的延展性和可塑性,再用锤对银条进行反复锻打。提梁为平缓的三棱形,表明每次下锤须保持角度一致,一面加工完后再翻转加工另一面,直至银条成为所需形状。

闪打法是捶揲工艺中一种向外捶打的特殊方法,常用于弧形口沿、喇叭形圈足等容器局部的加工。何家村窖藏出土素面银碗(图二,4),其侈口就是采用闪打工艺加工而成,即在光滑平整的铁砧上用锤面呈球状的墩锤沿碗的口沿从里到外有序捶打,从而形成自然流畅的弧形曲面。闪打对捶打的落点、速度、力度均有较高要求。

三、修整工艺

成形后的金银器物通常较为粗糙,需要对表面进行修整,使其规整、光洁,也便于进一步添加纹饰。修整可分为粗修和精修,切削法为粗修之法,可去除器物表面的附着物,镟活、打磨等则属于细致加工。根据具体器物的不同需求,两种修整方法或单独使用,或先粗修后精修。

范铸成形的器物表面难免会有脱模后留下的泥范烧结物或斑痕,此时可采用切削法对污物进行剔除。何家村窖藏出土银铤表面可观察到或尖或方的刻刀痕迹(图三,1),应当就是采用切削工艺加工后留下的。根据刻刀痕迹的走向,推测工匠切削时手持平头或尖头刻刀,使其与银铤表面成一定角度,以戗的方式下刀。切削法属于粗加工方法,会在器物表面留下明显的加工痕迹,因此多用于银铤、银饼或器底、内壁等对外观要求不高的物品或部位的修正。

相比于范铸成形,捶揲成形的金银器表面更为光滑,再采用打磨、镟活等方式进行抛光,可使表面平整光洁。传统金银器手工作坊中一般采用错石和磨炭加水对器物进行打磨,再使用兽皮或织物进行抛光。何家村窖藏出土素面小银罐器表莹亮,充满光泽感,仔细观察可见非常轻微的细密均匀的打磨痕迹(图三,2)。传统金银器镟活工艺大致分为两种:一种是手工镟活,即一手持刀具、一手转动器物进行削剔整形,此方法会在器物表面留下不规整的镟痕;另一种是将器物与镟刀固定于木制镟床上,利用机械转动进行镟活。

由于机械镟活时入刀的角度、力度较为稳定,因此会在金银器表面留下细密轻浅的同心圆痕迹。如银盒盒盖内壁肉眼可见非常规整、密集的同心圆划痕(图三,3),触摸起来平整光滑,手工修整难以达到这样的效果,推测可能是借助机械镟活加工后留下的痕迹。

四、连接工艺

金银器的盖、流、圈足、把手等部件通常与器物主体分开制作,再进行连接。根据连接过程中是否进行热处理,大致可分为焊接和铆接两大类。

焊接是以加热方式接合金属的技术,在商周青铜器上已有广泛的应用。金银器焊接时需在器物主体的焊接部位涂抹焊药后进行加热,待焊药呈熔融状态时将附件贴附上去。由于焊药熔点低而器物主体熔点高,加热成液态的焊药会在固态的被焊金属之间扩散,最终凝固,起到连接加固的作用。

唐代将胡桐树的汁液用来作金银器焊药。《汉书·西域传》记:“鄯善国……出玉,多葭苇、柽柳、胡桐、白草”,唐颜师古注曰:“胡桐亦似桐,不类桑也。虫食其树而沫出下流者,俗名为胡桐泪,言似眼泪也,可以汗金银也。今工匠皆用之。”[11]明代方以智《物理小识》中云:“以锡末为小焊,响铜末为大焊”,说明焊药因成分不同而分大小[12]。陕西扶风法门寺出土的银盐台上錾刻“小药焊”三字也证实了这一说法[13]。为使焊药颜色与器物本体相近,并提高焊接牢固度,焊药的成分需与被焊物体相近,因此焊接金器和银器时会分别使用金焊药和银焊药。金焊药的主要成分为金,添加银、铜、锌等;银焊药主要成分为银,添加铜、锌等[6]126—128。三足束腰形银罐(图四,1)的盖捉手、器足为分制后焊接而成,由于使用了含有铜成分的银焊药,因此在连接处可见焊药锈蚀后留下的绿色铜锈痕迹。鸳鸯莲瓣纹金碗的圈足(图四,2)亦为焊接而成,其所使用的金焊药颜色与器物相近,焊缝处结合紧密,基本看不出焊接痕迹。

鎏金海兽水波纹银碗(图四,3)、鎏金双狮纹银碗等器物采用了焊接中的贴焊工艺,即事先预制纹样饰片,再将其焊于碗内底中央。另一件银碗内底有一圈焊缝痕迹,原本应贴焊有圆形饰片(图四,4),其焊缝处几无绿锈,说明焊药中铜含量较低,因此焊接性能较差。

值得注意的是,一些需要焊接的器物部件在制作时会进行特殊设计和处理,增加焊接部位的接触面积,以提高焊接的牢固度。观察何家村窖藏出土的一件银匜流部残件(图四,5),可见流口一端削切整齐,与匜身相接的另一端设计为弧曲形,弧度与匜身凹槽处形态完全吻合,流和匜口沿相接的部位则做出倒角,可使流恰好与匜身口沿卡合在一起,制作成如图四,6 所示的完整银匜。且流与匜身相接部分也没有刻意打磨,保持粗糙的表面,以增加焊接时的强度。何家村窖藏出土的两件完整银匜,流口与器身的焊接历经千余年仍牢固如初,便得益于这种卡合工艺。

除焊接这种热加工工艺外,金银器各部件之间的连接还可采用铆接形式,即在器物主体和部件上分别穿孔,插入铆钉,再将铆钉端头处锤打至形变,从而使主体和附件紧密相连。何家村窖藏金银器中所使用的铆接工艺非常高超。如孔雀纹银方盒,其正面的锁、背面的合页、子母口内的垫条等配件均以铆接方式与盒身相连。银盒正面(图五,1)锁鼻的固定方法是在桃形垫片和盒盖上分别凿出位置对应的3 个小孔,用银钉贯穿小孔后,在盖内一侧的铆钉端头处进行锤击,使其变形压紧盖壁,从而将配件与盒盖牢牢铆合在一起。银盒子母口内的子口为宽约1.5 厘米的银条,与母口有0.9厘米宽的叠压,四面的子口和母口分别使用2~3 枚铆钉连接固定,外部铆钉的端头打磨平整,与盒身融为一体,装饰纹饰时一并錾刻,几乎看不出铆钉痕迹(图五,2)。

为兼顾美观,器物常通过垫片、铰链、挂钩等的勾连、套合来实现器物各部分之间的连接,这些零件也需要用铆钉进行接合。如孔雀纹银方盒背面(图五,3)合页的连接:盒盖和盒身上分别铆接一对桃形垫片,盒盖垫片下端接一钩,盒身垫片上端接一环,钩穿越环形成一个活轴,使盒盖既可以开合自如,又能与盒身始终相连不致脱落。何家村窖藏中出土了很多桃形、花瓣形的附铆釘的环类、钩类饰件,均为此类用途。

除焊接和铆接外,何家村窖藏中的一些器物还使用了嵌合、镶嵌等特殊的连接工艺。鎏金银锁锁芯(图六,1)的簧片分为左、右两支,每支由一锥形簧片与一V 形簧片相互嵌合而成,底端用铆钉固定,前端利用金属自身的弹力实现锁的开启与闭合。为增加锁合后的牢固度,左右两支簧片在嵌合时同时采用了上下嵌合和左右嵌合的不同方式。这是从锁具的功能性出发而设计的一种极为巧妙的连接方式。

高足银杯则采用镶嵌工艺进行连接。如一件高足银杯的残件(图六,2),其托盘和高足分别捶揲成形,托盘中间留孔,将高足上部的细柱插入托盘的孔中,使这两部分镶嵌在一起。若再将杯身与托盘焊接,便可以形成完整的器物(图六,3)。

五、装饰工艺

丰富多元的装饰纹样是唐代金银器最显著的特征,是唐代社会风貌、审美取向和人们精神信仰的最直观的体现,也是整个金银器制作加工环节中分工最细、最受重视的一环。

唐代的银器常见鎏金。有些器物通体鎏金,呈现出金器一般的光泽,如鎏金线刻飞廉纹银盒(图七,1),因通身金层保存完好,在整理和入藏的过程中一度被视作金盒;有些是纹饰局部鎏金,如鎏金飞廉纹六曲银盘(图七,2),盘中央鎏金的飞廉纹饰与银盘的底色形成鲜明对比,制造出充满视觉冲击力的艺术效果。

鎏金工艺至少在春秋时期业已出现,浙江绍兴306 号战国墓曾出土一件鎏金嵌玉扣饰[14]。汉代的鎏金工艺已十分成熟,出现了如满城汉墓鎏金银蟠龙纹铜壶、茂陵一号无名冢一号从葬坑鎏金银竹节铜熏炉等工艺精湛的鎏金银器物。据茂陵鎏金银竹节铜熏炉器身铭文可知,鎏金这种工艺在当时称作“金黄涂”[15],是将金与汞按比例混合制成的“金汞齐”涂于器物之上,然后在火上烘烤,汞受热挥发,金便留于器物表面。金汞齐的制备过程为“煅金成薄如绢,铰刀翦之,令如韭叶许,以投水银中”[16],即将极薄的金箔剪碎,投入锅中加热至红,在金融化前加入数倍量的水银与之混合,待冷却后形成灰白色膏泥状物。制备金汞齐所用的金箔要求纯度高、质地轻薄。何家村窖藏出土金箔4388 克,为“ 赤金箔”[17],有学者认为这些金箔为药材[18—20],从何家村窖藏出土众多鎏金器及一些半成品来看,金箔亦有可能是制备金汞齐的原料。

前述捶揲法不仅用于器物成形阶段,还可用于纹样的加工,且多用于加工凹凸起伏的纹饰。如舞马衔杯纹银壶两面的舞马纹饰,加工时由壶内侧向外捶出马的外形轮廓,再在纹饰正面錾刻马的鬃毛、飘带等细节,使舞马凸起于器物表面,呈现出浅浮雕般的效果。以往有观点认为舞马纹饰使用了类似现代工业中的模冲工艺[4]180,即先预制舞马图案的阴模和阳模,再将其分置于制作壶身的银坯的上下,通过敲打使两模合拢,舞马图案便留在壶身之上。但观察可见银壶两面的舞马图案(图七,3、4)并不完全一样,细部形态如马头部、腿部和尾部的造型及酒杯的样式均有差别,应不是使用同一模具冲压出来的。且模冲法的特点是一次制模可反复利用,提高生产效率,便于批量化生产,对于材质贵重的金银器来说似无此必要。因此舞马纹饰的轮廓更像是捶揲而成。

錾刻也是常用的金银器纹饰加工工艺之一,即通过錾刀在器物表面运动形成图案。錾刀通常要配合小锤使用,錾刻时工匠一手持锤,一手持錾刀,通过敲击锤子使錾刀在器物表面留下痕迹,纹饰的深浅、走向全靠錾与锤的配合。在錾刻不同的纹饰时会选用不同錾头的錾刀,如起稿勾勒轮廓时使用尖头錾,刻画纹饰主体线条时使用平头錾,制作衬底的鱼子纹(珍珠地)时使用管錾。观察窖藏出土鎏金蔓草鸳鸯纹银羽觞(图八,1)可以发现,其地纹鱼子纹基本呈8 至9 颗一组作横向排列,每横行形成一条直线,表明錾刻鱼子纹时应使用了排管状錾刀。未制作完成的鎏金线刻雀鸟纹银碟(图八,2)内底錾刻有雀鸟纹饰的局部,线条轻浅几乎难以分辨,应是在錾刻纹饰前先刻出的起稿线。

金银器表面纹饰还可通过镂空的方式呈现,即在器物表面去掉部分地子,通过镂空的部分来表现主题纹饰。出于功用的考虑,何家村窖藏中两件熏香器具——葡萄花鸟纹银香囊和忍冬花纹银熏炉,均采用了镂空的装饰工艺。其中忍冬花纹银熏炉(图八,3)镂空纹饰的边缘留有部分錾点痕迹,当为制作时先大致錾出纹饰轮廓,再依轮廓将地子去掉而呈现出透空的效果,说明镂空也需要提前设计纹饰并起稿。

花丝工艺是金银器装饰工艺中难度较大的一类,其装饰效果玲珑精巧,常用于饰品或器物的局部装饰。花丝工艺是先将金银制成细丝,再编制成各种图案,最后焊接到器物表面,从而形成富有层次的装饰效果。何家村窖藏出土金梳背(图九,1)就是花丝工艺的代表作。梳背由两层月牙形金片合成,花丝编成的麦穗纹沿梳背器形围合一周将梳背正面分为两个装饰区域。梳背正面装饰有花丝构成的精美图案,以卷草花结为中心,左右对称分布勾叶卷草纹。

编结工艺是花丝工艺中的一种,即将若干根金银丝按一定的手法进行编织,既能起装饰作用,又能用来制作器物部件。金梳背弧形梳脊上焊一周由四股金丝编成的抱合式卷头花,纹饰精细繁复。

何家村窖藏素面提梁银罐用于连接壶盖和提梁的银链(图九,2)也采用编结工艺制成:先取一根较粗的银丝折成环状后并拢,中间对折,形成一瓜子形的双层环,环口处夹紧使其闭合,再将多个同样式的双层环按所需长度套接在一起,即成一条银链。舞马衔杯纹银壶上的链条(图九,3)编结方法略有不同,是将银丝折成环状后从中间对折,形成一双层环,随后将环下部合拢,形成两个圆形面相错呈90°的“8”字形环,再进行套接。

金珠焊缀工艺是将制好的金珠按设计图案焊缀在器物上,多与花丝工艺结合使用,在何家村窖藏金银器中也多有体现。制作金珠的方法有炸珠、吸珠、吹珠等。“炸珠”是将融化的金液倒入冷水中,金液遇水凝结成大小不等的金珠;“吸珠”是将金丝截成相同长度,加热后熔聚成大小均匀一致的圆珠;“吹珠”

是对金丝的一端加热,使金液顺金丝流下凝结成珠,为加速金液流动,有时需使用吹管。

金珠成形后,对形状不规则的金珠还需进行研磨,称为“碾珠”。何家村窖藏金银器中所见金珠,大者如掐丝团花纹金杯纹饰轮廓外焊缀的一周金珠(图一〇,1),直径约为0.1~0.3 毫米;小者如金梳背上装饰的金珠(图九,1),直径不到0.1 毫米。

唐代还流行将金银与玉、玛瑙等宝石相结合制作成复合型器物,通过不同质地、颜色的对比,呈现丰富华丽的装饰效果。如掐丝团花纹金杯上由金丝围成的花瓣(图一〇,1)内原本应镶嵌有各色宝石,唐代称这种装饰工艺为“金筐宝钿真(珍)珠装”[21]。兽首玛瑙杯采用金镶玛瑙的工艺,流口处的塞子用黄金制成(图一〇,2),既满足实用之需,也使色泽深沉的玛瑙变得鲜活灵动。镶金玉臂环(图一〇,3)采用了“金包玉”的设计,臂环的合页用兽首形金片将玉环的端头包裹住,再用金铆钉固定,这种设计使耀眼的金和温润的玉相辅相成,产生别样的美感,亦彰显了使用者身份的高貴,更有“金玉满堂”的美好寓意。

何家村窖藏文物为研究唐代金银器制作工艺提供了丰富而完整的实物资料,学界对何家村窖藏金银制作工艺的研究也在不断深入。在今后的研究中,还可引入实验考古、显微观察、微痕分析等方法,并与何家村窖藏文物成分检测数据相结合,从而对唐代金银器制造工艺有更加准确、细致的认识。