“碳达峰、碳中和”背景下能源发展趋势与核能定位研判

荆春宁,高 力,马佳鹏,吴宇翔,罗一博,孙 涛

“碳达峰、碳中和”背景下能源发展趋势与核能定位研判

荆春宁,高力*,马佳鹏,吴宇翔,罗一博,孙涛

(中国核电工程有限公司,北京 100840)

21世纪以来,温室效应正越发严重地影响着人类的生活。2021年两会,“碳达峰、碳中和”首次被写入政府工作报告。从“双碳”战略目标与实现路径、电力行业碳中和路径与风险分析及核电发展定位等多维度对双碳背景下能源发展趋势与核能定位进行研判。肯定了核电在以新能源为主体的新型电力系统中扮演的角色,明确了核电在我国清洁低碳、安全高效的能源体系中的地位和作用,为政府及能源行业的发展规划提供参考。

碳达峰;碳中和;能源;核能

1 对碳达峰、碳中和目标的认识

1.1 气候变暖日趋严重,碳减排刻不容缓

近一个世纪,海平面上升、极端气象频发、全球气候变暖等一系列现象表明温室效应正越发严重地影响着人类的生存。《中国气候变化蓝皮书(2020)》数据表明:一、全球温室气体平均浓度持续上升,2018年主要温室气体二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)和氧化亚氮(N2O)的全球平均浓度均创下新高;二、全球气温升高明显,2019年全球平均温度较工业化前水平高出约1.1 ℃,20世纪80年代以来,每个连续十年都比前一个十年更暖;三、全球平均海平面呈加速上升趋势,上升速率从1901—1990年的1.4 mm/年,增加至1993—2019年的3.2 mm/年。中国是全球气候变化的敏感区之一,20世纪90年代中期以来,极端高温事件和极端降雨日数明显增多。同时,气候变化对地球造成了广泛而深刻的影响,灾害性气候事件频发、物种灭绝加速、水资源分布失衡、生态系统脆弱性增加、疾病传播加剧,严重威胁着人类的生存和发展。

1.2 全球碳排放增加,中国成碳排放大国

发达国家基本已经历碳达峰,中国碳排放仍在“爬坡”[1]。2015年哈佛中国碳排放报告显示,2007年开始中国碳排放总量超过美国成为全球第一(见图1)。

图1 中国碳排放量居世界第一(百万吨CO2)

我国煤炭资源丰富、油气储量不足、清洁能源资源丰富,形成了以煤炭为基础,电力为中心,油气与清洁能源全面发展的能源供应体系。从资源利用上,煤炭等化石燃料的使用是碳排放的主要原因。英国BP石油公司2019年统计数据显示,中国93%的碳排放来自于化石燃料,其中68%来自于固体燃料,23%来自于液体燃料,9%来自于气体燃料。IEA统计结果显示,2018年中国89%左右的碳排放来自于电力热力生产(51%)、工业生产(28%)及交通运输(10%)部门。

1.3 气候变化问题演进过程

《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC,以下简称《公约》)是世界上第一个为全面控制二氧化碳等温室气体排放、应对全球气候变暖的国际公约。《公约》在1992年的里约热内卢联合国环境与发展大会上制定,旨在控制二氧化碳、甲烷和其他温室气体排放,将温室气体的浓度控制在使气候系统免遭破坏的水平上。目前批准《公约》的国家已多达190多个。《公约》要求发达国家限制自身温室气体的排放,并向发展中国家提供资金帮助其履行公约义务;发展中国家不承担具有法律约束力的控排义务。

《京都议定书》(以下简称《议定书》)是《公约》框架下的补充条款,是全球唯一自上而下且具有法律约束力的温室气体减排条约。1997年12月在日本京都联合国气候变化框架公约参加国三次会议上讨论确定了《议定书》的第一承诺期,首次以法律文件的形式规定了缔约方国家(主要为发达国家)在第一承诺期内应在1990年排放水平基础上减排5.2%。《议定书》第二承诺期于2013年开始生效,到2020年截止,尽管第二承诺期在减排力度、运行分配机制、排放许可等方面做出了规定,但在法律约束上不如第一承诺期。《议定书》的执行约束效果较差,美国自始至终没有实际加入《议定书》,俄罗斯、新西兰和日本均声明不在《议定书》第二承诺期中承担量化减排义务,加拿大于2021年宣布退出《议定书》。

《巴黎协定》(以下简称《协定》)是继《联合国气候变化框架公约》《京都议定书》之后,人类应对气候变化的第三个里程碑式的国际法律文本,奠定了2020年后的全球气候治理格局。2015年12月12日《协定》于巴黎气候变化大会通过、2016年4月22日在纽约签署,《协定》长期目标是将全球平均气温较前工业化时期的上升幅度控制在2 ℃以内,优化目标是将温度上升幅度限制在1.5 ℃以内。至2020年4月1日,《协定》已有195个缔约国,覆盖温室气体排放比例达95%。遗憾的是,按目前不加控制的排放习惯推演,2030年将用尽1.5 ℃排放空间,2040年将用尽2 ℃排放空间,减排目标的实现难度巨大。

1.4 我国首次明确给出碳中和的时间表

2020年9月22日,习近平主席在第七十五届联合国大会上郑重提出:“应对气候变化《巴黎协定》代表了全球绿色低碳转型的大方向,是保护地球家园需要采取的最低限度行动,各国必须迈出决定性步伐。中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”

2020年12月12日,习近平主席在气候雄心峰会上通过视频发表题为《继往开来,开启全球应对气候变化新征程》的重要讲话,宣布:“到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿kW以上。”

2020年12月18日中央经济工作会议提出:“要加快调整优化产业结构、能源结构,推动煤炭消费尽早达峰,大力发展新能源,加快建设全国用能权、碳排放权交易市场,完善能源消费双控制度。要继续打好污染防治攻坚战,实现减污降碳协同效应。要开展大规模国土绿化行动,提升生态系统碳汇能力。”

2021年3月5日李克强总理在《政府工作报告》中提出:“十四五”期间,要加快发展方式绿色转型,协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护,单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%。”

我国做出承诺首先是基于对能源安全的考虑。首先,当前我国对原油、天然气等化石能源的进口依赖程度较高,调整我国能源结构、实现能源自给自足,降低能源“卡脖子”风险是有必要的;其次,当前中国在可再生能源发展中已占领先机,有望探索出一条更为低碳的发展路径,可为其他发展中国家低碳发展提供示范和借鉴。最后,在当前气候变化问题政治化的趋势下,正处于发展中阶段、人均碳排放较低的中国需要坚守在发展中国家阵营中,坚持“共同但有区别”的原则,为自身发展留有余地。

1.5 我国实现碳中和路径

欧美从碳达峰到碳中和,有50~70年过渡期,中国只有30年,2030—2050年中国年减排率平均将达8%~10%,远超发达国家减排的速度和力度。我国2060年实现碳中和,需比发达国家2050年碳中和付出更大努力。

我国实现深度脱碳,需要发展方式的根本性转变[2,3]。能源结构方面,控制一次能源消费总量、提升能效是最直接有效的碳减排方式,减煤、控油、控气是未来碳减排的重点;构建清洁低碳高效安全的能源生产消费体系,形成以新能源为主体的能源体系。产业发展方面,建立绿色发展产业体系,以数字化和电气化推进脱碳化,推进深度脱碳技术研发和产业化发展,推动企业生产方式和产品结构变革[4]。国家引导方面,进一步推进电力市场、碳价机制与碳市场发展,为长期低碳化转型营造良好的制度环境、政策环境和市场环境,引导公众向低碳消费和低碳生活方式转变,促进资本助力、促进行业转型。

2 电力行业碳中和路径、风险分析

2.1 电力行业双碳路径

世界各国由于资源禀赋、技术水平、经济水平等各不相同,不同国家电力行业双碳路径也各不尽相同。发达国家的碳达峰过程一般都是经济社会发展的自然过程,英国1973年就已实现碳达峰,法国、德国、瑞典1978年实现碳达峰,美国2007年实现碳达峰。而发展中国家仍处于工业化阶段,经济增长仍依赖能源消费的增长,其碳中和的路程将更为艰难。

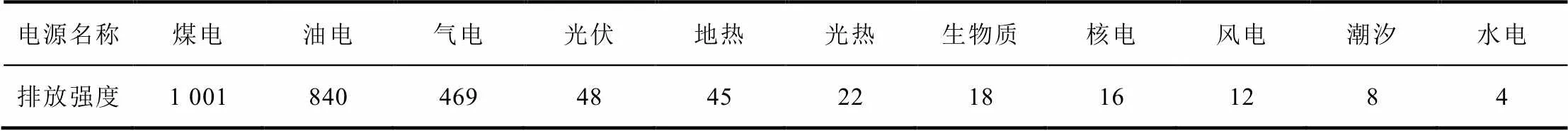

表1 各类能源碳排放

从表1可见,化石能源电力(煤电、石油和气电)碳排放较高,而其余8种电源,均是低碳排放电源[5-8]。降低碳排放的最简单方法就是大力发展低碳电源,抛弃高碳电源。另外,短期内降低传统化石能源的碳排放对于低碳发展同样意义显著。

2.1.1煤电降碳

燃煤发电的燃料替代可以从源头上降低碳排放,如用低碳、零碳燃料(天然气、生物质)替代煤炭。英国最大的燃煤电厂Drax拥有6台660 MW机组,其中4台机组全部改烧生物质燃料,另外2台改烧天然气。

传统燃煤电厂的碳捕集可以进一步限制CO2排放。燃煤电厂的CO2捕集利用,可分为燃烧前捕集、富氧燃烧和燃烧后捕集。就目前而言,燃烧前捕集技术主要代表是整体煤气化联合循环电厂,且有示范应用,但由于工艺复杂,投资成本高,工艺兼容性差,目前其发展仍较为缓慢。富氧燃烧处于中试阶段,且装置投资高、能耗高,使得该技术成本降低困难。燃烧后捕集技术是相对成熟,也是现阶段用于CO2大规模捕集的重要途径,提高效率,降低运行成本是其主要研究方向。

2.1.2新能源

我国的水电资源有限且开发程度已经很高。2020年水电装机容量3.7亿kW(含抽水蓄能3 149万kW),而我国水电开发极限约4.3亿kW,水电资源利用程度较高。目前中国核电在运在建装机0.7亿kW,预计沿海可发展资源约2亿~3亿kW。生物质发电规模约2 500万kW,用于发电的地热资源有限,潮汐能发电则一直未能推广。为了满足全社会的用电需要,碳中和时中国非水可再生能源的发展预计将达到50亿kW,因而未来能够大规模发展并形成电力主体地位的可再生能源主要是风能和太阳能。

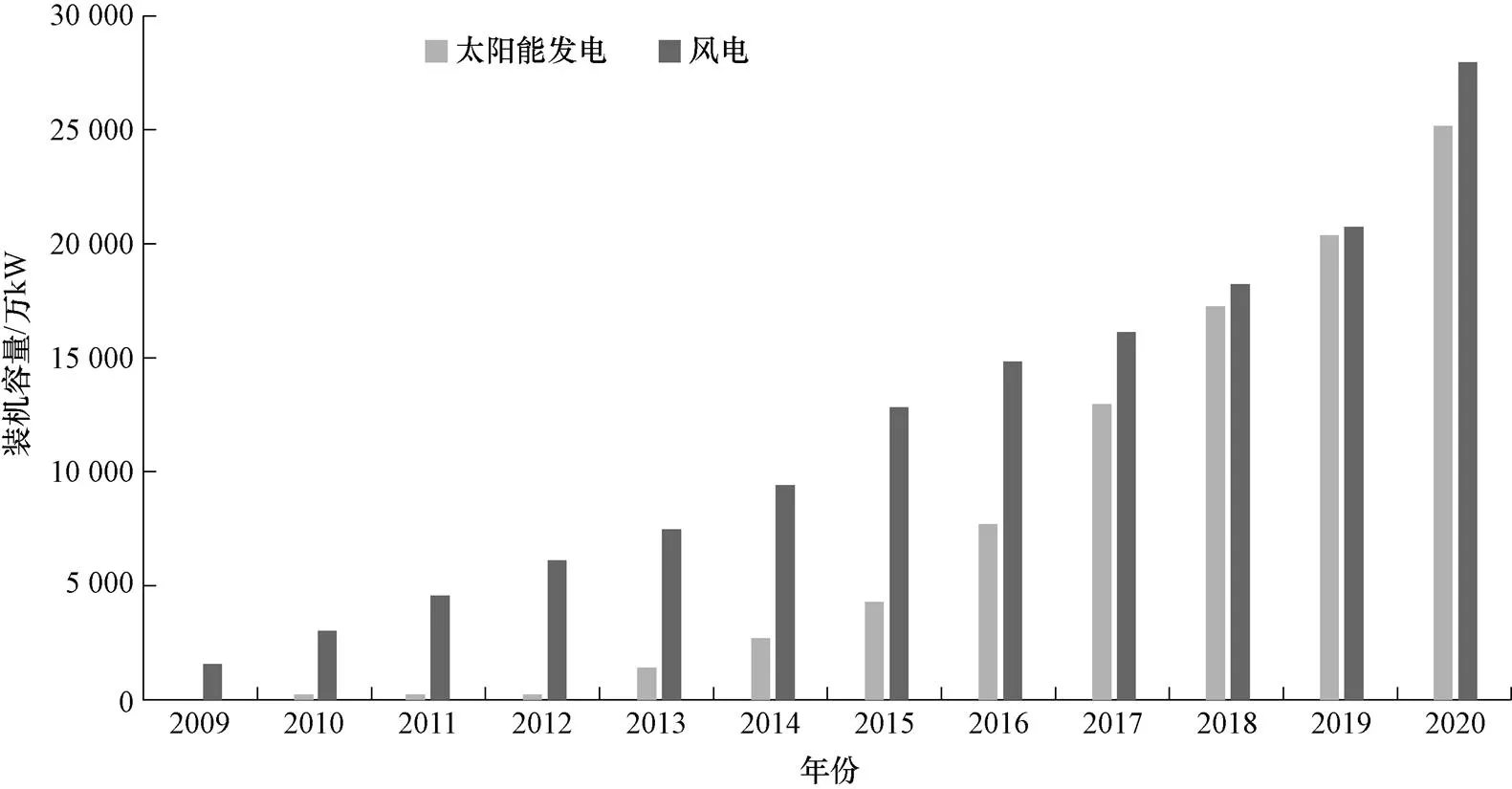

从图2可以看出,近10年,我国风能发电装机从2009年的1 613万kW增长到2019年28 153万kW,太阳能发电装机从2009年的2万kW增长到2019年25 343万kW,新能源发展快速。

2.1.3储能

双碳目标下,国家大力发展可再生能源,但可再生能源不确定性高,预期可再生能源大规模并网场景下,储能及具有储能调峰能力的电源将发挥越来越重要的作用。

2020年中国建成投运的储能项目累计装机规模3 560万kW,其中抽水蓄能3 149万kW。2021年4月19日,国家能源局印发《2021年能源工作指导意见》,明确提出开展全国新一轮抽水蓄能中长期规划,稳步有序推进储能项目试验示范。在所有储能方式中,抽水蓄能经过了几十年的工程实践检验,技术最为成熟,也最具经济性,但选址较为困难。

图2 中国风电与太阳能发电的发展状况

与抽水蓄能相比,其他储能技术仍不够经济成熟,已有项目规模较小。储能项目是将能源再次转化,如化学储能是将电能转化为化学能,再将化学能转化为电能,在转换过程中会有大量的能源损耗。考虑到中国大规模开发风电与光伏发电,预计储能项目需新增2亿kW,未来储能发展前景巨大。

2.2 机构预测

国网能源研究院认为,我国能源消费总量预计2030年前后达峰,峰值约57亿~60亿t标煤,预计2030年全社会用电量11.8万亿kW时,2060年达15.7万亿kWh。根据《中国能源电力发展展望2020》,一次能源加速低碳化,非化石能源占比在2040—2045年期间超过50%,成为我国能源供应的主体;我国电力需求仍有较大增长空间,2035年之前保持较快增速,2050年增至12.4万亿~14.7万亿kWh,电源装机总量2035年、2060年将分别达到40亿kW、50亿kW左右;风电、光伏发电将逐步成为电源结构的主体,煤电装机预计于2030年前达峰,核电、水电、气电等各类电源近中期稳步发展,近期电力系统储能仍将以抽水蓄能为主,2030年后新型储能快速增长,2060年装机将达4.2亿kW左右,电力碳排放总量将于2025—2028年间达峰,峰值约为45亿~50亿t。

2.3 风险挑战

“碳达峰、碳中和”目标的推进,涉及政府、企业、居民等多个主体,是一项极度复杂的综合性、系统性工程,推进过程应切实处理好“短期和长期、局部和整体”的关系,否则将会产生风险[9]。

2.3.1经济增速减缓风险

国家的碳排放量与其经济发展模式和发展阶段密切相关,对于尚处于工业化阶段的国家来说,工业化促进经济增长的同时,增加碳排放量。就我国而言,减少碳排放会对经济增长形成制约。当前我国仍处工业化阶段,工业增加值占GDP比重约为39%,超出大部分国家碳达峰时占比(30%以下)10个百分点左右,现经济增长与碳排放仍然是正相关的关系。在经济结构、技术条件没有明显改善,以产业节能调整和非化石能源发展为主要减排手段的条件下,加大碳减排力度,会削弱产业竞争力,降低经济增长速度。且碳达峰时间越早,减排目标越严格,经济增速下滑风险越大。

2.3.2能源安全风险

建设以新能源为主体的新型电力系统是大势所趋,降低化石能源占比,推动能源结构向低碳转型是发展的必然。但应引起注意的是,未来我国经济仍将快速持续增长,能源消费仍处于较快增长阶段。尽管近年来新能源发展增速较快,但与传统石化能源相比,其装机总量依然较小,且区域分布差异大、上下游产能错配等问题依然突出,短期内无法满足我国巨大且持续的能源供应需求。

同时,新能源发电具有很强的波动性、不稳定性,大规模新能源装机将对电力系统安全稳定运行造成巨大风险,电网脆弱性增加,在阴雨天、静风天、冻雨天等恶劣天气情况下,易发生大面积停电事故,给能源供应带来冲击。

2.3.3价格上涨风险

新能源占比提升将导致以电力为核心的能源价格上涨。全球已有超过30个国家的风电和光伏成本低于化石燃料发电。但从系统整体来看,新能源并没有实现真正意义上的“平价”,配套电网建设、调度运行、储能服务、容量补偿等辅助性的投资成本较高,整个电力系统成本比此前化石能源电力体系增加。2019年德国新能源装机占比接近40%,十年提高了24个百分点,但电价上涨了30%。未来随着我国新能源装机占比的提高,电力系统成本将随之增加,终端电价上涨概率极大。

碳减排措施的应用将增加企业成本。降低碳排放,实现碳中和,必须依靠碳捕集、利用与封存技术(CCUS)以及碳交易、碳税等市场化减排工具。而这些碳减排技术和制度的利用执行都将增加企业生产成本。

能源价格的上涨最终将导致商品价格上涨。为实现“碳达峰、碳中和”目标,碳排放贡献较多的几大行业(电力、冶炼、化工、交运等)在生产方面可能会面更高的成本压力,供给将被压缩,产品价格将被抬高。由此产生的供需缺口将带动相应工业品价格快速上涨,导致工业品出厂价格指数(PPI)长期大幅上行。

2.3.4不均衡、不公平发展风险

我国区域发展资源基础差距较大,不同地区经济发展水平、资源禀赋、产业优势相差明显。推进“碳达峰、碳中和”将对不同地区、不同行业、不同阶层人群带来不同程度的冲击,或将带来和加剧地区、行业、阶层发展不平衡、不公平的问题。

“碳达峰、碳中和”目标下,各地先后出台达峰时间表,对于产业基础良好、减排负担较轻的区域而言,碳达峰将成为地区产业加速升级的难得契机。而对于山西、内蒙、河北等传统能源富集的地区,一方面其碳减排任务更为严峻,另一方面其低碳产业基础较为薄弱,如不能有效地采用低碳技术进行升级改造,强硬的减排或将导致这些传统能源地区碳排放密集型行业(如煤炭、煤电、钢铁、水泥、石化、铝业等)被市场淘汰,区域发展不均衡问题进一步扩大。

3 核电发展定位

3.1 机构预测

3.1.1国际机构

包括国际原子能机构(IAEA)、世界核协会(WNA)、经合组织核能署(OECD-NEA)、国际能源署(IEA)等多家全球能源机构对未来全球核电发展前景进行了预测分析。

国际原子能机构《2020气候变化与核能》报告对2050年核能发电量及二氧化碳排放量进行预测(见图3),其结果表明,在1.5 ℃目标下,全球核能发电量在低预期路径下,年发电量也将超过5万亿度。IAEA在《至2050年能源、电力和核电预测》2020年度报告中,预测到2050年全球核电装机容量为3.63亿kW(低值情景)至7.15亿kW(高值情景),未来核电发展主要集中在亚洲和东欧地区。WNA预测到2050年世界核电装机容量将达到10亿kW。OECD-NEA和IEA联合预测,预计到2030年世界核电装机容量将达到5.43亿kW,到2050年世界核电将达到9.3亿kW。

3.1.2国内机构

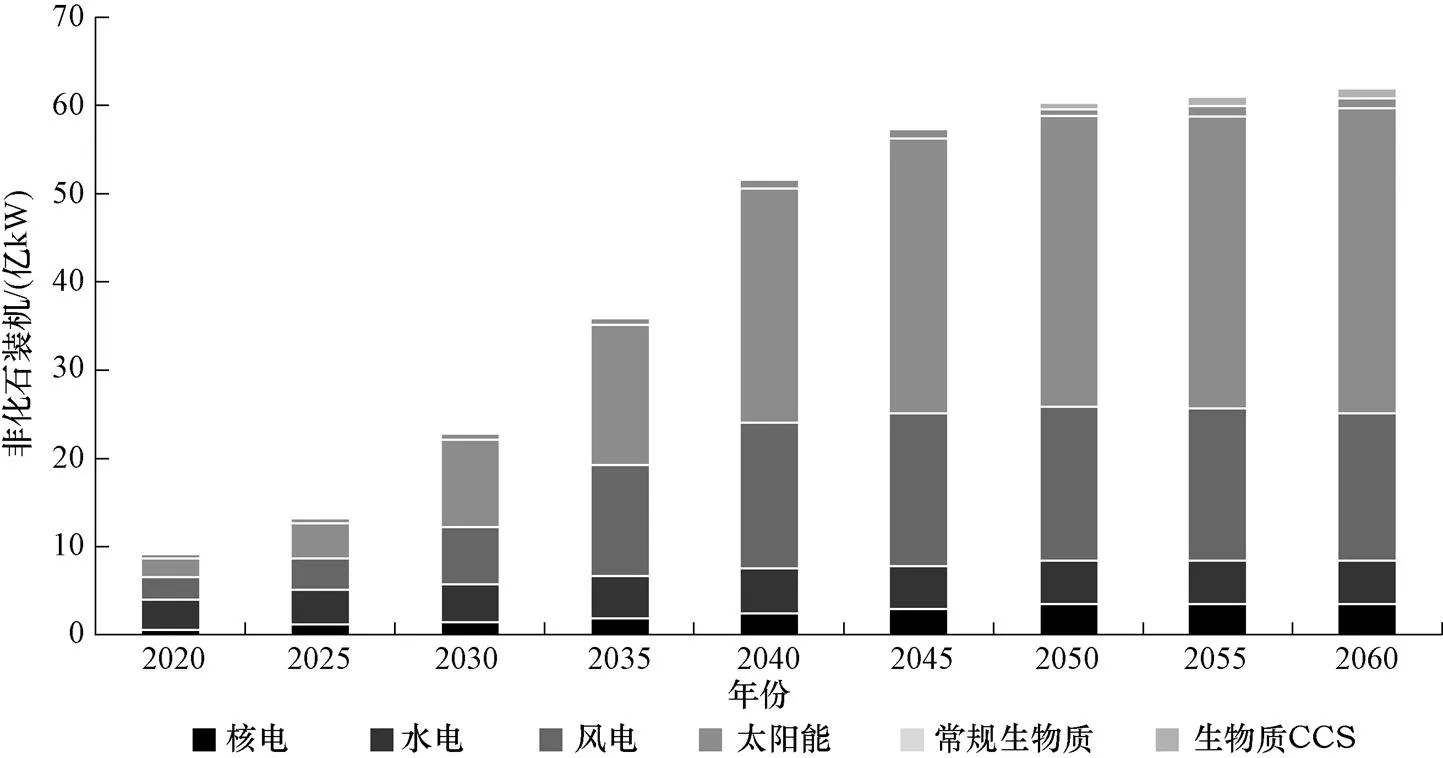

国网能源研究院认为,随着核电安全性的提升,“在确保安全的前提下积极有序发展核电”意味着,2030年以前,年均开工6~8台机组,2030年核电总装机1.2亿kW,待沿海核电厂址资源开发完毕,2030年以后,适时启动内陆核电开发,预计2060年核电装机规模3亿kW以上(见图4)。

全球能源互联网发展合作组织认为,至2030年,我国核电装机容量1.08亿kW,占全国总装机容量的2.8%,至2060年,我国核电装机容量2.5亿kW,占全国总装机容量的3.1%。

清华大学能源环境经济研究所预测,2060年碳中和情境下,核电装机容量约为3.5亿kW(见图5)。

图3 碳排放量与核能发电量预测(IAEA)

图4 零碳情景下2020—2060年全国水电核电装机规模(万kW)

图5 2060年碳中和情境下各类能源的发电量预测

国家发改委能源所认为2050年我国核电装机容量达5.6亿kW,达到世界核能协会研究中的高情景方案,其中4亿kW为三代核电技术,1.6亿kW预留给四代或更高水平的核电技术。

3.2 研判分析

2021年《政府工作报告》中明确提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”,这是近十年,政府工作报告首次在提及核电时使用“积极”一词进行表述,我国核电进入新发展阶段。国家重新把核电作为一种主要的能源形式来发展,表明了核电在我国清洁低碳、安全高效的能源体系中的地位和作用。

“积极”意味着核电将主动发挥不可或缺的作用。核电运行稳定可靠,可大规模替代化石能源作为基荷电源,是新增非化石能源中最具竞争力的品种,是我国实现“碳达峰、碳中和”目标的重要选择。首先,风电、光伏发电的不稳定性,催生了清洁电力系统对基荷能源的需求,核能将进一步替代部分火电,与新能源形成互补,确保电力系统安全稳定运行;其次,核能的供汽、供热、制氢、海水淡化等多功能应用,进一步提高了核能的利用效率,结合抽水蓄能、先进储能、制氢等技术,更能提供灵活可靠的调峰功能;最后,先进核能系统的研发能够在确保安全的基础上,提高核能的经济性,为我国及世界的能源系统提供安全经济的能源解决方案。核电的功能定位将由战略性的储备补充逐步演变为低碳清洁电力系统供给与多能互补综合利用的有力保障支持。

“有序”意味着核电建设将保持合理的发展布局节奏,扭转核能发展不均衡的局面。有序推动核电建设节奏平稳,保持核电建设的合理规模;有序推动核电布局优化,打造沿海地区核电建设,稳妥推进内陆省份核电建设;有序推进核电技术进步,坚持核能发展“三步走”技术路线,推进核能多用途利用示范项目落地;有序提升产业配套能力,依托项目建设,加快核电装备制造、工程建设能力提升,培养专业的人才队伍;有序推动国际市场开发,落实“一带一路”倡议,为构建新发展格局做出积极贡献。

“华龙一号”全球首堆投入商业运行,标志着我国在三代核电技术领域跻身世界前列,我国核电技术水平和综合实力跻身世界第一方阵,为新时期我国核电产业发展提供了有力支撑。

4 总结

本文系统梳理了“碳达峰、碳中和”目标提出的背景、趋势,介绍了国内外碳中和目标的现状与政策决心,总结了我国实现碳中和的实现路径。并从煤电降碳、新能源、储能三个角度就电力行业的碳中和路径进行了论述分析,同时指出了碳中和过程中可能面临的风险挑战,包括经济增速减缓风险、能源安全风险、价格上涨风险、不均衡不公平发展风险。最后对核电发展定位进行研判,肯定了核电在以新能源为主体的新型电力系统中扮演的角色,明确了核电在我国清洁低碳、安全高效的能源体系中的地位和作用。

[1] 薛亮.各国推进实现碳中和的目标和进展[J].上海人大月刊,2021,371(07):53-54.

[2] 张美一.碳达峰碳中和实现路径及影响的文献综述[J].经济管理文摘,2021,776(14):173-174.

[3] 胡源,薛松,杨素,等.综合能源背景下的配电网多场景规划[J].中国电力,2021,54(04):175-184.

[4] 马俊杰,齐红涛,施童飞,等.电力行业落实“碳达峰、碳中和”目标的思考[J].农村电工,2021,29(08):10.

[5] 唐伟.“碳中和”背景下“十四五”能源电力发展趋势分析[J].油气与新能源,2021,33(02):13-17.

[6] 林伯强.碳中和背景下的绿色电力消纳和绿色电力市场发展[N].第一财经日报,2021-07-21(A11).

[7] 田丰,王文琪,包存宽.以降碳为目标的逆向战略环境评价:理念与模式[J].环境保护,2021,49(12):22-27.

[8] 朱法华,王玉山,等.中国电力行业碳达峰、碳中和的发展路径研究[J].电力科技与环保,2021,37(3):9-16.

[9] 刘满平.“双碳”目标带来的机遇与挑战[N].西江日报,2021-05-29(003).

Study and Judgment on Energy Developing Trend and Nuclear Energy Positioning under the Background of “Carbon Peaking and Carbon Neutrality”

JING Chunning,GAO Li*,MA Jiapeng,WU Yuxiang,LUO Yibo,SUN Tao

(China Nuclear Power Engineering Co.,Ltd.. Beijing 100840,China)

Since the new century,the greenhouse effect is increasingly affect people’s lives severely. In the 2021 NPC & CPPCC,“carbon peaking and carbon neutrality” is firstly written in the report on the work of the government. According to the multi-dimension thoughts such as the strategic objectives and achieving methods of “carbon peaking and carbon neutrality”,carbon neutrality methods and risk analysis of electricity industry and nuclear power development positioning,the author makes judgment and study on the energy developing trend and nuclear energy positioning under “carbon peaking and carbon neutrality”. This article affirms the role of nuclear power in the new power system that takes new energy as principle;clarifies the function and position of nuclear power in China’s clean,low-carbon,safe and efficient energy system;provides a reference for the developing plan of the government and energy industry.

Carbon peaking;Carbon neutrality;Energy;Nuclear power

TK01

A

0258-0918(2022)01-0001-09

2021-12-15

荆春宁(1975—),男,河北廊坊人,研究员级高级工程师,硕士,现主要从事核电研发方面研究

高力,E-mail:gaoli@cnpe.cc