高校声乐主课课程标准化建设的必要性与措施

杨曙光、黄慧群

声乐教育作为我国音乐教育的重要组成部分,随着以中央音乐学院为首的各大音乐院校相继建立,正式进入系统性、专业趋向性阶段。在中华人民共和国成立后70 多年的历程中,教育先行者在实践与理论的双向发展中不断完善声乐教学体系,为中国声乐教育的持续性发展和传承奠定了基础。随着人才培养目标不断提升与学科建设的发展需要,如何以个性化教学为基础建立标准化课程内容,已成为各高校声乐教学的研究重点。

一、国内高等教育中声乐教育的现状

国内高等院校的声乐教育自发轫至今,已从建立初期的专业音乐院校教育平台逐步拓展至师范类院校、综合类院校等。因各类高校的教学对象、教学目标等不尽相同,故在声乐教育教学上也存在一定的客观差异。但总的来看,现有的高校声乐教学普遍存在无序且缺乏统一标准等问题,这在一定程度上弱化了高等教育教学的科学性、合理性和严谨性,也违背了教育学理论中标准化教育的准则。

对于声乐教学的标准化制订,历来都存在正反两种声音。部分教育工作者认为,“声乐属于艺术范畴,不能与自然科学的标准化教育等同,应根据声音条件、学习能力、发展方向的不同而更趋向于个性化教育,培养具有竞争力的个性化人才”。持这一观点的人数较多,且大多排斥标准化教学。而另一部分教育工作者则认为,“教育的有序性、规范性必须以‘标准’为基础,只有建立相对统一的教学标准,以循序渐进的阶梯式进级教学为基础,才能培养出根基扎实、严谨规范的声乐人才”。因此,在高校声乐教学中,对于主课教学的“标准化”制订是多年来未能解决的难题。

(一)不同类别高校的声乐教学现状

目前,在已设置声乐专业的高等院校中,90%以上都开展了美声方向的教学。但因各高校学科建设基础不同、人才培养标准不一,所以在培养方式与课程内容上也各有区别。譬如,师范类院校更注重教学教法,以培养师资为目标展开声乐教学;综合类院校则多以培养音乐表演、音乐教育等多元化的普适性声乐人才为目标,教学形式与教学内容缺乏统一标准,具有明显的主观局限性;专业艺术类院校在声乐学科建设上虽然有着更为深厚的基础,但在教学规范性与声乐曲目标准化选择上也存在诸多问题。专业艺术类院校因其较强的专业指向性,在授课方式上多以“一对一”教学为主,考核方式相对固定,各校也都有相应的教学大纲。但是,盖因教学多依赖于口传心授的师承关系,所以内容多局限于教师本人的学术容量,与浩瀚无垠的教学内容相比,具有明显的局限性,这也束缚了标准化课程内容的制订。同时,由于各高校对本学科人才培养的目标不尽一致,缺乏统一的基准线,这也影响了学科建设的长久发展。

综上可见,建立相对统一的教学标准对于各高校的声乐教学来说,都具有迫切的必要性。

(二)高校声乐教师对主课标准化的意见与建议

近年来,中国音乐学院在“中国乐派8+1、思政+X”课程体系建设过程中,率先提出了“完善主课课程标准建设”的学科发展要求,并于2020 年11 月于北京召开了“中国音乐学院声歌系美声方向主课标准评审会议”。会议邀请了来自各类院校的多位声乐学科带头人参评,他们对中国音乐学院拟定的声乐主课课程标准建设工作给予了高度肯定,同时亦提出了许多意见与建议。他们认为,声乐主课标准的制订对国内声乐教学格局具有深远的意义,具备标准性与示范性作用。同时也提出,任何标准的实施都需要建立在承认个体存在差别的基础之上,接受“不平等教育”,实行因材施教。此外,参会代表还强调,标准的制订要严谨且具备可实操性,不可以个人教学经验为主导,应明确标准、形成章法、注重传承。在深入讨论本次主课课程标准的相关主体内容后,与会教师代表对曲目选择提出了更多参考性意见。同时,也有部分代表因标准化教学对艺术人才个性化培养可能产生的阻力与约束表达了担忧。

综上,参加本次会议的各高校声乐教师对课程标准制订的必要性予以一致认同,对课程标准内容给予了高度肯定,对声乐主课教学中可能遇到的重难点问题与学科发展瓶颈进行了研讨。各位专家各抒己见,在为各类高校声乐主课教学制订相对统一标准的理念与具体内容方面达成了一致意见,为本次声乐主课教学标准的修订与完善提供了帮助。

二、声乐主课课程标准制订的必要性

(一)制订标准是标准化教学的客观要求

标准化教学是形成先进教育经验的必然选择。1911 年,由著名数学家泰勒于《科学管理原理》中正式提出的标准化生产理论在社会变革和经济发展中逐渐衍变,标准化教育由此而生。①在国际经济与文化共同发展的社会环境下,高等教育标准化教学模式的建立具有重要的理论意义和实践价值。

对于声乐主课教学而言,标准的制订可以起到规范教学体系、执行有序教学的目的。尤其在教学过程中,强调曲目的标准化和普适性也是对主课课程标准的巩固,对当下声乐学科的发展和人才培养具有重要意义。譬如,声乐教学曲目浩瀚如烟,无论是技术难度、作品风格,还是作品质量等都缺乏统一的划分标准。标准制订的工作量虽然十分艰巨,但作为当代声乐艺术的学科研究基础而言,其意义是重大的。因此,为声乐学科发展建立相对统一的教学标准,是标准化教学理论的客观要求。

(二)作品分类是声乐教学实践的必要前提

通过对各类高校声乐主课教学现状的分析,笔者发现无论是综合类院校,还是专业艺术类院校都缺少相对统一且分类完善的教学内容,这在一定程度上对国内的声乐教学质量产生了不利的影响。因此,以教学内容为切入点进行规范要求,完善现有作品分类原则,是主课课程标准建设的重要内容之一,对声乐教学发展具有重要意义。

目前,国内高校的声乐教学在唱法上主要借鉴欧洲声乐演唱技法,同时结合中国当代声乐艺术的重要元素(语言、文学、戏曲等),以中西方声乐作品为依托,形成了当下中国声乐的学院派教学方式。但在作品分类上,中西方声乐作品仍有一定差异。

外国声乐作品无论是在曲目储备还是语言类型方面都十分丰富,其分类大多按时期、作曲家、作品类型和声部划分进行,形成一定规模和体系。相比之下,中国的声乐教学进入学院教育范畴仅有近百年历程,对声乐作品未有清晰的分类,教学作品的储备数量也存在客观的局限性。更有甚之,部分作品在类别界定上尚存争议,以致中国声乐作品在分类上表现出一定程度的不确定性。

学生在学习声乐的过程中,如果对于自己演唱的中国作品的分类缺乏认知,那么在长久的教育循环中是欠妥的。因此,利用音乐元素与语言文化的丰富性对中国作品进行科学的分类,并参考外国声乐作品分类依据,完善分类思维与标准曲目库内容,是十分有必要的。

(三)作品分级是有序性教学的必然途径

任何学科的发展与实践都应以有序为基本准则,以循序渐进的方式开展教学活动。国内高校的声乐教师普遍缺乏教学内容分类、分级的概念,对于曲目的取舍也缺乏统一的标准,大都仅以主观经验为主要参照,不仅使教学缺乏稳定性,更不利于学科发展。

对比音乐教育中的视唱练耳专业,其作为有序教学的先行者,已在行业内形成了统一的教学准则。视唱练耳课程通过对教学内容进行客观有序的分级工作,按照由低至高的难度系数进行教授。例如,中国音乐学院将视唱练耳课程分为一至五级供声乐专业学生修读,只有完成前一级别且通过考核后,才能进入更高级别课程的学习,这种持续性的常规教学模式,为学生视唱练耳的学习打下了扎实的基础。因此,建立声乐主课课程标准,对教学内容分级并进行有序教学,势在必行。

三、声乐主课课程标准建设的主要措施

建立声乐主课课程标准的前提是对“标准”的正确理解并保持标准的持续性发展。首先,此处的“标准”并不限制声乐教学的个性化发展。艺术个性往往体现在对艺术内涵、修养的表达与作品的二度创作中,而在普适性的教学中,作品标准化分类分级工作则多体现在学术与技术难度层面上。例如,钢琴作品的车尔尼599、849、299 教材,仅仅是限定了作品难度分级,以方便有序教学的开展,而非限制演奏者的二度艺术创作空间。

同时,建立主课课程标准须有大局意识,要平衡学术科研、艺术教育、学科发展、艺术实践等多个方面,充分考虑各类高校对此标准的适用性。声乐主课课程标准的建设,不仅是对教学过程中所涉及的曲目进行有效筛选与分类,而且也是在总结教育教学经验的基础上,巩固教学质量、提高教学水平的有效途径。此外,盲目的“一刀切”是不可取的,我们对于主课课程标准的建设应注重以下几点。

(一)完善考核制度

高等艺术院校的人才培养模式构建,多从招收符合本校人才培养目标的初期选拔(艺考)开始,而后的培养计划涵盖课堂教学实践、舞台艺术实践与阶段性考核等多个环节。因此,要达到人才培养目标的提升,不仅要在教学环节与教学作品上下功夫,还须重视培养计划中所涉及的考核制度的完整性。只有丰富考核方式,完善考核制度,才能更有效地提升人才培养的质量与层次。当然,增加学生的艺术实践机会,拓展艺术实践平台,也是主课课程标准制订必须考量的一个重要方面。

(二)统筹各类高校声乐人才培养目标

目前,国内高等声乐教育涉及专业艺术类院校、综合类院校与师范类院校,各高校间声乐人才培养目标不尽相同。为规范声乐主课课程标准建设,应观照并统筹国内各类高校在人才培养目标上的差异,在保证声乐教学规格与标准的基础上,高效利用各种教育资源,向社会精准输送人才。例如,师范类院校应注重师范性的人才培养宗旨,在主课教学过程中平衡专业性与师范教育需求,培养更多的声乐教育类人才。综合类院校应利用综合性的文化视阈与跨学科的研究视阈,在基于声乐教育领域之上向社会输送更多综合性、研究型、普适性人才。专业艺术类院校则应坚守艺术教育的学科特色与平台特征,向各专业院团与音乐研究领域输送“一线”人才。换言之,要通过对各高校人才培养目标的兼顾,对主课课程标准进行综合评定与调整,以便更好地适应各高校的声乐教育教学体制。

(三)以发展的眼光进行曲目库建设

完善曲目库建设是主课课程标准顺利实施的必然前提和先行条件。为了适应各高校人才培养目标的差异,以及学科发展需求,必须以发展的眼光不断丰富、发展、调整曲目库内容,顺应中国声乐发展的学术追求与现实要求。

同时,也为了规范教学体系与教学内容,避免标准化教育教学与学生个性化培养的矛盾,应注重曲目库中不同类型、不同声部曲目内容的拓展,遵循客观教学规律,循序渐进地对作品进行有效的分级分类工作。

四、声乐主课课程标准曲目库建设主要执行手段

任何课程标准得以实施与推广都必须依靠健全的教材与教学体系,声乐主课教学也不例外。在声乐主课课程标准建设的三大措施中,最主要且最繁复的一项应属曲目库建设。在文化自信的大背景下,立足中国声乐学派建设,构建符合中国高校声乐教学的应用型曲目库应做到以下几点。

(一)不断丰富曲目内容

在课程标准建设与教育教学过程中,应不断补充与丰富曲目库建设。以外国声乐作品为例,现有的外国作品多以意大利语作品为主,以德语、法语、俄语、英语、西班牙语等作品为辅。但随着世界文明的不断融合与发展,声乐作品的创作也在不断变化。例如,近期在业内广为流传的韩国艺术歌曲《残香》《初恋》《迎接》等,因其旋律的歌唱性与音乐的内涵美感,在诸多赛事上被广为传唱。其影响力与学术根基虽不及欧洲音乐深厚,但以发展的角度对曲目库进行补充与调整,可以为人才培养提供更多可能性。

(二)提高中国作品中低声部曲目储备量与创作能动性

改革开放以前,中国的歌剧创作基本缺乏声部划分,同时,又因作曲家多青睐高声部声乐作品的创作,这在一定程度上影响了中低声部的曲目储备,并限制了中低声部的发展。对此,我们提出如下解决策略:

1.对经典的高声部作品进行移调演唱

在现有的曲目库建设环境下,通过对经典的高声部作品进行移调演唱,可暂时缓解曲目储备量不足的问题。有学者提出:“对高声部作品进行移调演唱不失为一个好的方法,但在处理时要根据各声部音域特点及作品内容进行,不能盲目进行移调处理,才能对经典作品有更好的借鉴。”

2.发挥创作者的主观能动性

从目前来看,移调是解决中低声部曲目储备不足最便捷的办法,但从长远来看,并非所有经典作品通过移调都能满足各声部的演唱音域。因此,发挥创作者的主观能动性,创作更多新作品,不断丰富曲目储备,才是解决中低声部曲目困境的最佳途径。

(三)对作品进行科学的分类与分级工作

1.声乐作品分类标准

基于历史文化背景与基础性学术研究存在的差异,中外在声乐作品分类工作中应参照不同文化体系。以下作品分类主要是针对中国作品进行详细说明。

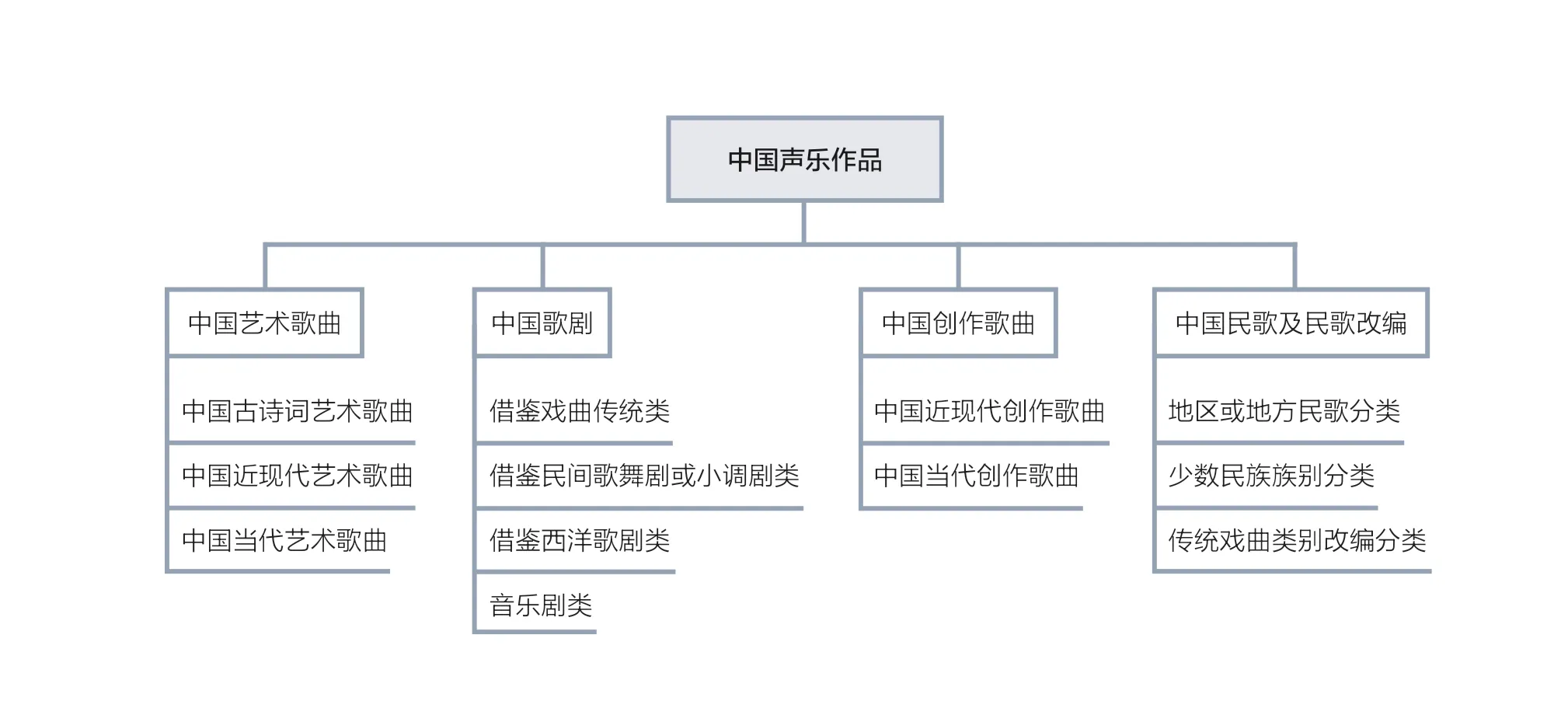

如图1 所示,中国声乐作品主要分为中国艺术歌曲、中国歌剧、中国创作歌曲、中国传统民歌及民歌改编类作品等。具体分类规则如下:

图1 中国声乐作品分类

(1)中国艺术歌曲

该类作品主要是指以“诗词”为创作载体的艺术歌曲。除了“诗词”这一特征外,还可以遵照时间线索进行分类,可分为中国古诗词艺术歌曲(1840 年以前)、中国近现代艺术歌曲(1919 年至1949 年),以及中国当代艺术歌曲(1949 年至今)。

(2)中国歌剧

该类作品的分类主要参照作品中所采用的不同音乐元素、音乐形式进行,如借鉴戏曲传统类、借鉴民间歌舞剧或小调剧类,以及借鉴西洋歌剧类、音乐剧类等。

(3)中国创作歌曲

该类作品按照时间分类,可分为中国近现代创作歌曲(1919 年至1949 年),包括五四时期和抗战时期的创作歌曲;中国当代创作歌曲(1949 年至今),包括军旅歌曲、影视歌曲等。

(4)中国传统民歌及民歌改编类作品

该类作品因涉及的音乐元素复杂多样,可按照地域、民族及传统戏曲中的细化分类进行,具体按照地区或地方民歌分类、少数民族族别分类或传统戏曲类别改编分类。

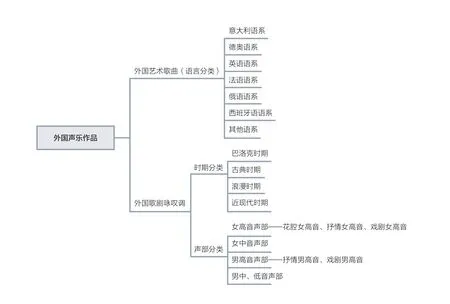

西方的声乐发展历程较为深远,在音乐风格、作品类型和声部划分等各方面的体系构建都相对完善,且有较为严谨的学科体系构架。西方的声乐教学大多遵循国际声乐教学惯例对作品进行分类,主要分为外国艺术歌曲、外国歌剧咏叹调等,具体如图2 所示。

图2 外国声乐作品分类②

2.声乐作品分级标准

值得一提的是,这里所涉及的曲目分级原则仅是按照作品演唱过程中技术层面的难易进行划分的,而非从作品的艺术性与文化内涵进行划分。声乐作品的艺术性与文化内涵,除了作品本身赋予之外,往往离不开二度创作的呈现,它无法成为作品客观难度高低的硬性指标。因此,这里提及的分级原则主要参照作品本身的客观要素,具体如图3 所示。

图3 声乐作品分级标准

(1)按作品的音域分级

按音域对作品的难易程度进行分级,应属于最直观的分级方式。在演唱过程中,对于音域跨度较大的作品通常需要更扎实的演唱基础作为支持。低年级学生大多选择音域跨度较小的作品为演唱打下较稳定的基础,如中国古诗词艺术歌曲及意大利17、18 世纪的古典咏叹调、德奥艺术歌曲等,而高年级学生则应开始演唱音域较宽广的中外歌剧咏叹调等作品。

(2)按作品的长短(大小)分级

作品的长短或大小,也是作品难易程度分级中较为直观的一个衡量标准。通常而言,篇幅较为短小的作品多为中国古诗词艺术歌曲、中国近代艺术歌曲、中国民歌改编作品及外国艺术歌曲等。这一类作品大多短小精湛、结构规整,更强调声乐技法层面的基础性要求,但演唱的语言风格与艺术内涵规格并不受作品篇幅影响。

(3)按作品的快慢分级

按作品快慢分级,是各个声部均可参照的标准。在快节奏的声乐作品演唱过程中,更多考验声音与气息之间的配合,演唱者在保证声音稳定的前提下不但要注重声音的颗粒感,更需要应对语言方面的挑战。例如,罗西尼歌剧《塞维利亚理发师》中的经典片段《快给大忙人让路》,堪称男中音的“试金石”。而类似的快节奏作品也频频受到其他声部的青睐,如维瓦尔第创作的著名歌剧选段《风雨飘摇》等。

(4)按节奏的复杂程度分级

通常而言,在音域范围、作品篇幅与作品速度较为一致的前提下,节奏简单的作品在技术难度层面要明显弱于节奏复杂的作品。节奏复杂的作品在声音控制与语言拼读上都对演唱者提出了更高的技术要求。因此,节奏的复杂程度也可以成为作品难易分级的重要考量因素。例如,德彪西所作的法国艺术歌曲《绿》为拍子,但演唱中多以二连音节奏型呈现,这在增加演唱难度的同时,也对演唱者与钢琴伴奏配合的综合能力提出了更高要求。

(5)按作品的抒情性和戏剧性分级

在低年级的曲目筛选中,我们选择了形式结构较为规整、作品情绪较为平稳的古咏叹调作为必选曲目,主要是为了让学生在这一阶段能够选择合适的作品,协调气息与声音之间的关系,巩固演唱基础。而在高年级的声乐演唱中则加入了戏剧性冲突较强的作品,如具有突出人物色彩的歌剧咏叹调等。

(6)按作品的色彩性浓(强)淡(弱)分级

此处所指的作品色彩性的浓淡、强弱不局限于具有较浓厚音乐色彩的歌剧咏叹调,同样也适用于具有较强风格特征的艺术歌曲或由地方民歌、戏曲等改编的作品。例如,由罗忠镕先生所作的我国第一首五声性十二音序列作品《涉江采芙蓉》,因其突出的调性与和声色彩,而区别于其他古诗词艺术歌曲,在难度上也更胜一筹。

结 语

高等艺术院校对于声乐主课课程标准的建设绝非只要一家之言,而应博采众长,广泛听取各兄弟院校的意见与建议,从而在本学科范畴内集中优势力量,共同推进声乐学科的持续性发展与进步,为社会输送更多符合培养标准且有益于社会发展的专业型音乐人才。同时,课程标准的建设也非一日可成,应结合学科发展,在艺术实践与理论探索的双重要求下,以发展的眼光对人才培养目标及对应的课程标准进行不断调整,才能在中国文化大发展、大繁荣的时代背景下,培养出具有文化自信的优秀学子,在中国乐派的发展中形成本学科的文化自立。

注 释

① 刘安游等《国际化视角下标准化教育发展态势研究》,参见中国标准化协会编辑《第十七届中国标准化论坛·国际标准化与制造强国战略之实施“腾讯”杯论文集》。

② 这里提及的按声部类别进行分组是基于国内外公认的四大声部与基础性演唱风格进行划分的。对于极具特色的演唱风格,因不具教学标准的普适性要求,所以不进行统一划分与归类,需要授课教师根据学生自身条件与演唱风格进行个性化指导,如假声男高音等。