事故调查如何促进风险防范?

——基于167 份事故调查报告的实证分析

张海波 牛一凡(南京大学政府管理学院,江苏 南京 210023)

一、研究问题

在事故灾难的应急管理中,一个广为接受的理念是预防重于响应[1]。即便不考虑生命、财产损失和社会失序等不可逆的后果,仅从成本收益的理性计算看,预防的成本更低、收益更高,然而,现实却是往往只在事故发生之后,预防才得到重视。理念和现实形成鲜明的反差,导致这一反差的原因有很多,如管理者的盲目自信、组织结构和管理制度的僵化等,难以尽举。因此,在实践中,一个务实的策略是在具有重大影响的事故灾难发生后,即在形成“焦点事件”后,通过教训汲取的方式来推动同类事故的预防[2]。在这一点上,中文的“危机”概念准确地表达了这一逻辑——化危为机[3]。

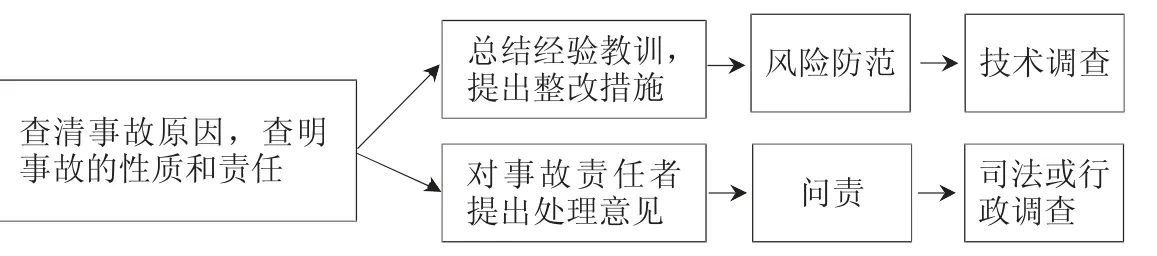

如何从事故中汲取教训?这主要依靠科学的事故调查。2007 年发布的《中华人民共和国突发事件应对法》(以下简称《突发事件应对法》)将事故调查作为事后恢复与重建机制的重要内容,在第六十二条中规定:“履行统一领导职责的人民政府应当及时查明突发事件的发生经过和原因,总结突发事件应急处置工作的经验教训,制定改进措施,并向上一级人民政府提出报告。”2021 年发布的《中华人民共和国安全生产法》(以下简称《安全生产法》)第八十六条规定:“事故调查处理应当按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则,及时、准确地查清事故原因,查明事故性质和责任,评估应急处置工作,总结事故教训,提出整改措施,并对事故责任单位和人员提出处理建议。事故调查报告应当依法及时向社会公布。事故调查和处理的具体办法由国务院制定。事故发生单位应当及时全面落实整改措施,负有安全生产监督管理职责的部门应当加强监督检查。负责事故调查处理的国务院有关部门和地方人民政府应当在批复事故调查报告后一年内,组织有关部门对事故整改和防范措施落实情况进行评估,并及时向社会公开评估结果;对不履行职责导致事故整改和防范措施没有落实的有关单位和人员,应当按照有关规定追究责任。”①2021 年发布的《安全生产法》是经过第三次修订的《安全生产法》,相比于2009 年第一次修订后和2014 年第二次修订后的《安全生产法》,增加了“评估应急处置工作”的表述。本文统计分析的事故调查报告主要形成于2008—2018 年的10 年间,不涉及应急处置工作的评估。根据《安全生产法》的规定,中国的事故调查主要包括三项内容:一是查清事故原因,查明事故的性质和责任;二是总结经验教训,提出整改措施;三是对事故责任者提出处理意见。其中,第一项内容关注过程,第二项和第三项内容都关注结果。换言之,根据《安全生产法》的规定,事故调查主要有两个目的:一是促进风险防范;二是问责。

国内学界对于事故调查和问责机制的研究已取得显著进展。在事故调查过程中有两个问题得到了重点关注并达成共识:一是调查主体不独立,限制了调查的客观性和真实性;二是司法调查和技术调查不分离,使得事故调查重问责、轻改进[4-9]。一项基于65 份事故调查报告的分析显示:中国政府在特大生产安全事故调查报告中采取了“社会整体问题”框架和“归因外部化”策略;政府将生产安全事故描述成特定社会发展阶段的“整体性问题”,以表明事故的易发性和复杂性;采用“归因外部化”策略将生产安全事故的主要责任归结于生产经营主体[10]。在事故问责上,该项研究显示:中国政府采用的“集体化”问责策略削弱了行政问责的效能,难以促使地方政府改进安全管理和监督效能[11]。另一项基于41 份特别重大事故调查报告的分析显示:生产事故问责的公平性有待提升,媒体关注度对行政问责人数和行政问责人员中副厅级以上干部人数的影响较大[12]。这一结论也得到其他类似研究的佐证:行政问责呈现“分水岭”效应,重度问责集中于行政组织的特定群体[13]。

相比之下,关于事故调查如何促进风险防范的研究刚刚起步。一项基于34 份特别重大事故调查报告的分析显示:调查报告中事故防范和整改对策部分篇幅占比过低,且表述过于公文化、官僚化与抽象化,建议中缺乏具体的行动措施,指向也不够明确,过于宏观的描述缺乏操作性,最终影响危机学习的效果[5]。

上述研究既对本文的研究有启示,也为本文的研究留下了空间。事故调查如何促进风险防范?这不仅与事故调查有关,也与风险防范的特点有关。概而言之,风险防范必须考虑风险的三个特点及其带来的影响:一是风险无处不在,将导致风险防范主体的分散;二是风险无时不在,将导致风险防范时间期限的不固定;三是风险形态模糊,存在感知到的风险(perceived risk)、可接受的风险(acceptable risk)与事实上的风险(factual risk)的区别,将导致风险防范的执行偏差。因此,对于事故调查报告提出的风险防范对策还需结合风险的特点作进一步分析,才能准确判断风险防范对策的科学价值。

实际上,在学术研究中,事故调查报告中提出的事故防范和整改对策的重要性被低估了。按照《突发事件应对法》和《安全生产法》的相关规定,事故调查是一项高度制度化的行为。在实践中,事故调查报告不仅要获得上一级人民政府的批复和认可,还要向社会公开,接受公众的检验。因此,事故调查报告提出的风险防范对策虽然并不一定能够推动相关制度的改进,但形成于其他渠道、未能纳入事故调查报告的风险防范对策更难推动相关制度的改进。这也就意味着,对事故调查报告中风险防范对策的深入分析十分必要,这是探索事故调查如何促进风险防范的重要进路。

二、理论框架

(一)事故调查促进风险防范的一般逻辑

事故调查何以促进风险防范?这就需要回到中国应急管理的制度逻辑。《突发事件应对法》是适用于四大类突发事件的基础性、综合性法律,《安全生产法》是适用于生产安全的基础性、综合性法律,二者共同定义了事故灾难应急管理的底层逻辑。

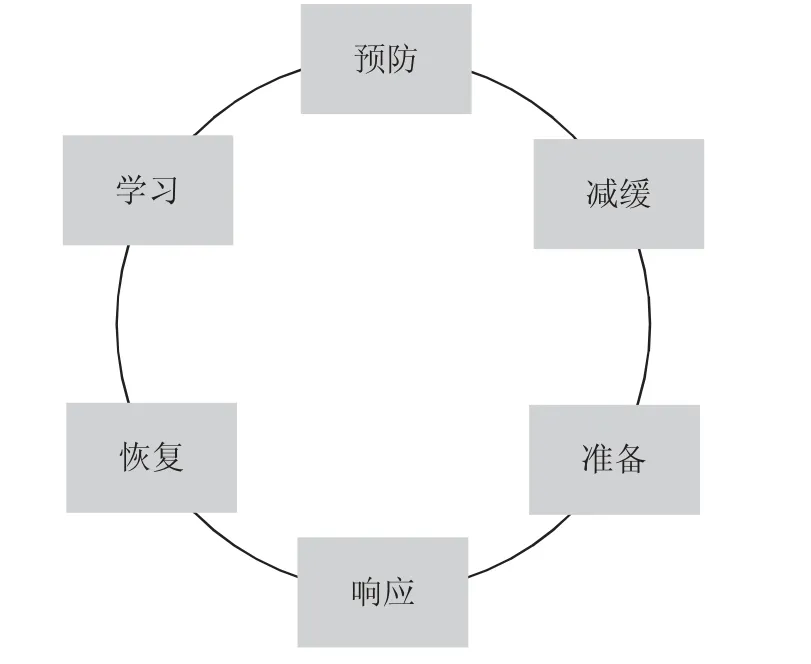

《突发事件应对法》将应急管理划分为四个阶段,即预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建,虽然并未将这四个阶段明确界定为一个循环,但从理论上看,这四个阶段需要形成一个循环,即上一起突发事件的事后恢复与重建要促进下一起突发事件的预防与应急准备。“前事不忘,后事之师”,这是中国传统文化中非常朴素的道理,并不一定要上升到理论的高度。

如果一定要寻求理论上的支持,应急生命周期(Emergency Life Circle)理论可作为本文展开讨论的一个起点。该理论由美国州长协会(National Governors’Association,简称NGA)于1979 年提出,将应急管理明确界定为一个包括减缓(mitigation)、准备(preparedness)、响应(response)和恢复(recovery)的循环[14]。

通过恢复来促进减缓,这最初是基于美国政治和社会情境的机制设计。所谓“减缓”,就是尽量减少灾害带来的损失,主要针对自然灾害而言。1945 年,美国地理学家吉尔伯特·怀特(Gilbert White)在博士论文《人类对洪水的适应》(Human Adjustment to Floods)中指出,“洪水是‘上帝的行为’,但洪水的损失则主要因人而致”,将人类对洪水的理解从上帝的意志中解脱出来[15]。在论文中,怀特提出了治理洪泛平原的八项原则,都是以尽量减轻洪水带来的损失为目的。这也成为推动应急管理实践的重要思想源头之一,怀特因此被尊称为美国“自然灾害管理之父”①美国应急管理的另一传统为民防,在里根政府推行“星球大战”计划期间很受重视,但在苏联解体之后,民防的重要性开始下降。在1992年的美国联邦紧急事务管理署(Federal Emergency Management Agency,简称FEMA)内部机构改革中,负责民防管理的部门被撤销,FEMA 开始集中精力于自然灾害和事故灾难的应急管理。。时至今日,尤其在全球气候变化加速的情况下,人类在自然灾害面前仍然十分渺小,自然灾害在总体上还是不可消除的,只能尽量减少其所致的损失。

2001 年“9·11”事件之后,美国为适应“反恐”的需要,成立了国土安全部(Department of Homeland Security,简称DHS),将应急生命周期从四阶段扩展至五阶段,即预防(prevention)、保护(protection)、准备(preparedness)、响应(response)和恢复(recovery),增加了“预防”和“保护”,以加强恐怖主义风险的管理,但删除了“减缓”,不利于自然灾害风险的管理[16]。2005 年,美国在“卡特里娜”飓风的应急管理中遭遇重大失败,在一定程度上源于自然灾害风险管理的弱化[17]。按照风险社会理论的代表性学者安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)的划分,人类社会面临的风险可以分为两类:一是外部风险(external risk),如自然灾害;二是人造风险(manufactured risk),如恐怖主义。与外部风险不同的是,人造风险主要由于人类自身原因所造成,因此是可以预防的,即可以从源头上减少或避免风险的生成。事故灾难是典型的人造风险。灾难孵化理论提出者巴里·特纳(Barry Turner)在《人造的灾难》(Man-made Disasters)一书中指出,任何事故灾难的形成通常都经过了多个阶段的孵化,如果在每个阶段都加强管理,任何一起事故灾难的发生都是可以避免的[18]。

党的十八大以后,在总体国家安全观的引领下,中国在应急管理的具体领域,尤其在推动安全生产转型的过程中,既高度重视事前的风险预防,也格外强调事后的危机学习。例如,2019 年中央政治局第十九次集体学习明确提出,积极推进应急管理体系和能力现代化,其中最突出的要求就是坚持从源头上防范化解重大安全风险,真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前;在2013 年山东省青岛市“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故发生之后,“一厂出事故、万厂受教育,一地有隐患、全国受警示”成为常态[19]。这些实践探索为进一步发展应急管理的过程理论提供了可能。为此,笔者提出了应急管理要重视全过程均衡的理论表达,将应急管理全过程主要划分为六个阶段,即预防、减缓、准备、响应、恢复、学习[20]。参照这一理论,在事故灾难中,通过学习促进风险防范的一般逻辑如图1 所示。

图1 事故灾难的应急生命周期

在图1 中,衔接事故灾难学习与风险预防的关键机制就是事故调查。根据《安全生产法》的规定,事故调查三项内容和两个目的之间的关系如图2 所示。虽然问责能够起到一定的“震慑”作用,可以间接地加强风险防范的意识,但其主要作用是政治性的,即增强政府合法性、修复政府公信力[21]。因此,在很大程度上可以这么说:风险防范是“向前看”,目的是避免类似事故再次发生;问责是“向后看”,目的是为过去的错误“买单”。

图2 事故调查的内容和目的

相应的,事故调查可以分为技术调查和司法或行政调查[7]。在一些国家,技术调查和司法或行政调查是分开进行的。例如,英国水上交通事故采取安全调查和行政调查分离的模式[8];日本的水上交通事故调查是由交通运输安全委员会(Japan Transport Safety Board,简称JTSB)和海难审判所(Japan Marine Accident Tribunal,简称JMAT)共同完成,前者负责水上交通事故原因调查,提出预防措施以防止类似事故再次发生,后者负责对事故中的涉案船只相关人员进行惩戒处分[8]。法国的铁路交通事故也采用司法和技术双重调查的模式,且完全独立;其中,司法调查确定事故责任,并在必要时确定对受害者的赔偿;技术调查则旨在防止类似事故再次发生[7]。中国采用的是司法或行政调查与技术调查相结合的模式[6]。在事故灾难发生后,推动风险防范的关键是完善技术调查。

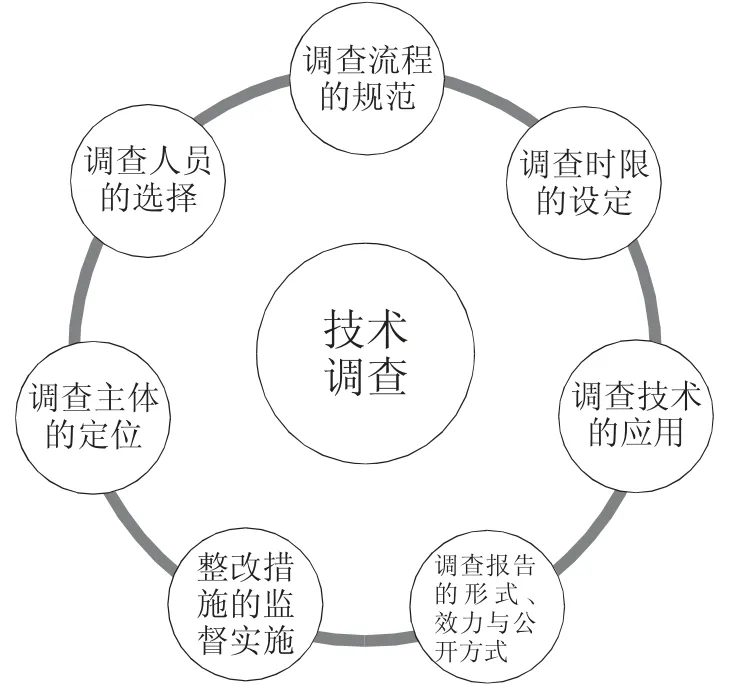

(二)技术调查促进风险防范的程序性要素

1.调查主体的定位。理论研究普遍认为,调查机构应该具有独立性,否则难以保证客观和中立[4]。美国、日本和欧洲主要国家普遍采用第三方独立调查模式。例如,美国铁路交通事故调查主要由美国国家运输安全委员会(National Transport Safety Board,简称NTSB)负责。NTSB 是一个独立的联邦机构,承担美国国内所有民航事故及铁路、公路、海运和管道运输较为严重事故的调查,确定事故发生原因,并就预防事故发生提出安全建议[7]。日本铁路交通事故调查由交通运输安全委员会负责,该委员会独立于行政机构[7]。中国主要通过授权成立事故调查组的方式来展开调查,强调调查的权威性而非独立性。《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条规定:“特别重大事故由国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查,也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。”近年来,中国在部分生产行业启动探索以科研机构为主体的第三方技术调查,取得了一定的进展[22]。

2.调查人员的选择。技术调查应该由专职或经过培训取得专业资质的调查人员进行,以保障调查的专业性和科学性[6]。例如,美国NTSB 的事故调查组织称为“Go Team”,由委员会总部专家组成,采用轮岗值班工作制对事故现场进行响应[7]。中国的《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条规定:“事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况,事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成,并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。”临时聘请的专家虽然有利于提升调查的专业性,但存在诸多不足:由于每次聘请的专家水平不一,事故调查的质量参差不齐;每一位专家来自不同的单位,事故调查工作属于临时任务,有效工作时间没有保障,不同专业的专家之间相互配合存在问题;事故调查工作的连续性保障不足,不能通过不断实践持续提高调查水平;专家没有受过事故调查的专业训练,不利于专业团队的建设;调查不是技术主导,而是官员或高管主导,事故调查的专业性保障不足[22]。

3.调查流程的规范。技术调查应当有一套标准化流程,以减少调查的随意性[22]。中国的《生产安全事故报告和调查处理条例》缺少关于正当程序方面的条款,表明身份程序、说明理由程序、告知程序、听证程序、公开程序等严重缺失,即使涉及一些正当程序(如回避程序),条款也很简单,操作性不强[6]。

4.调查时限的设定。调查时限的设定应该具有一定的弹性,以保证调查的深入。例如,在欧盟多数国家,政府给予调查人员充分的时间寻求事故发生的根本原因[23]。中国的《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十九条规定:“事故调查组应当自事故发生之日起60 日内提交事故调查报告;特殊情况下,经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过60 日。”时间限制导致事故调查难以从容开展,多以现场办公为主[22],影响了对事故原因的挖掘,约束了调查报告内容的深度[5]。

5.调查技术的应用。疑难事故的调查非常复杂,不仅需要对事故现场进行走访,对相关人员进行询问、检查分析数据记录,还需要对残骸进行鉴定,对事故进行仿真回溯,这就涉及残骸鉴定、实验模拟等先进的技术。中国能够开展事故调查的固定实验室较少,技术调查的专业性有待加强[22]。

6.调查报告的形式、效力和公开方式。调查报告的形式、效力受到调查机构的定位的影响。虽然调查报告中整改建议的篇幅和条目并不必然反映调查报告的质量,但整改建议篇幅过短、条目过少,则通常意味着调查对于整改建议投入的注意力不够,削弱整改的力度[5]。例如,在铁路事故的调查中,美国、日本、法国、英国等国家由第三方独立调查机构出具的报告没有强制整改的权限,而是将相关方安全措施履行情况向社会公开,强化社会监督[7]。中国的事故调查报告由政府授权组织,整改措施有一定的强制性,但过于宏观,难以落实,降低了报告的效力。《安全生产法》要求事故调查报告向社会公开,在实践中,较大以上级别的事故调查报告多数做到向社会公开,但由于多种因素的影响,社会监督容易流于形式①2021 年9 月1 日生效的经第三次修订的《安全生产法》要求:负责事故调查处理的国务院有关部门和地方人民政府应当在批复事故调查报告后一年内,组织有关部门对事故整改和防范措施落实情况进行评估,并及时向社会公开评估结果。。

7.整改措施的监督实施。技术调查提出的整改措施如果没有后续的跟踪评估,极易流于形式。一些国家在水上交通事故的调查中建立了比较完善的跟踪反馈制度,对每一条安全建议进行跟踪和监控,直到这些建议被采纳实施并取得预期效果。例如,英国规定:当报告中安全管理建议涉及的有关部门收到报告后,应在四周内向海事调查委员会(Marine Accident Investigation Branch,简称MAIB)提交针对建议所作的书面整改计划,并附上时间表[8]。中国的《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十三条规定:“事故发生单位应当认真吸取事故教训,落实防范和整改措施,防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门应当对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。”在实践中,这些原则性规定不容易得到落实[6]。

技术调查促进风险防范的程序性要素如图3所示。

图3 技术调查促进风险防范的程序性要素

(三)技术调查促进风险防范的实质性要素

上述程序性要素并不必然保证技术调查能够推动风险防范。客观而论,要在实质意义上开展风险防范极为困难。究其根本原因在于:在公共安全的语境中,风险在本质上是一种不确定性,它与确定性的制度之间存在张力。这与经济学语境下的“风险”有根本的区别。弗兰克·奈特(Frank Knight)对经济学语境中的风险和不确定性进行了区分,可以用概率计算的是风险,不能用概率计算的是不确定性[24]。乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)指出,在风险社会背景下,风险的重要特征之一便是不可计算性[25]。与之形成鲜明反差的则是制度的确定性。制度,包括正式规则和非正式规则,都具有约束力,前者更是具有刚性的约束力。政府常态管理的运行主要基于正式规则,对作为不确定性的风险天然的不敏感。具体而言,从风险的内在特点来看,推动风险防范至少有三个困境。

1.风险无处不在,导致风险防范的责任主体分布广泛。尼克拉斯·卢曼(Niklas Luhmann)指出,风险是与危险相对的概念,前者将损失归结于系统,后者将损失归结于外在[26]。换言之,风险是社会系统的内生属性。这样一来,所有人都是风险制造的责任主体,然而,正是由于风险制造的责任过于广泛,导致所有人又都可以不用为风险的制造负责。正是在这种意义上,贝克指出,在风险社会中,“有组织不负责任”(organized irresponsibility)是一种普遍的情形。露易丝·康佛特(Louise Comfort)也认为,灾难是共担的风险(shared risk),灾难的应对需要责任主体的协同行动[27]。

2.风险无时不在,导致风险防范的期限不固定。风险既然无处不在,也必然无时不在,这导致风险防范成为一件只有起点、没有终点的工作。与之形成反差的是,作为风险防范目标的安全却通常只能在短期内得到重视。阿诺德·沃尔弗斯(Arnold Wolfers)指出,安全在本质上是一种价值[28]。在事故灾难发生后,安全的重要性凸显,成为大卫·鲍德温(David Baldwin)所说的“优先价值”(prime value),然而,将安全作为优先价值,这是一种绝对的安全观,在现实中很难实现[29]。按照马斯洛的需求层次理论,一旦安全的需求被满足,又会产生更高层次的需求。因此,绝对的安全即便存在也不可能持续。更可能的情况是,安全被作为一种边际价值(marginal value):当安全匮乏时,安全的边际收益高,对安全的需求就很迫切;当安全充裕时,安全的边际收益低,对安全的需求也会下降[30]。

3.风险的形态模糊,风险防范容易产生执行偏差。奥特温·瑞恩(Ortwin Renn)指出,风险既包括物理维度,也包括社会维度。从物理维度看,风险是一种客观的存在;从社会维度看,风险是一种社会建构[31]。玛丽·道格拉斯(Mary Douglas)认为,风险是一种集体的建构[32]。在社会维度,风险又有两种不同的存在形态:一是可接受的风险[33];二是感知到的风险[34]。由于风险无处不在,无时不在,因此,不存在“零风险”。那么,“多安全才算安全?”只要将风险控制在可接受水平之下即为安全[35]。从理论上讲,风险的可接受水平越低越好,但这也会导致安全成本的上升。如果为获得安全需要付出的成本太大,安全也很难得到持续的保障。因此,在理性计算原则之下,需要保持安全成本与收益的平衡。感知到的风险并不等于可接受的风险,由于个体之间的差异,不同的个体感知到的风险并不完全相同。风险防范涉及多个主体,但由于可接受的风险和感知到的风险的存在,不同的主体对于风险的理解不可避免地存在偏差,进而导致风险防范的执行偏差。

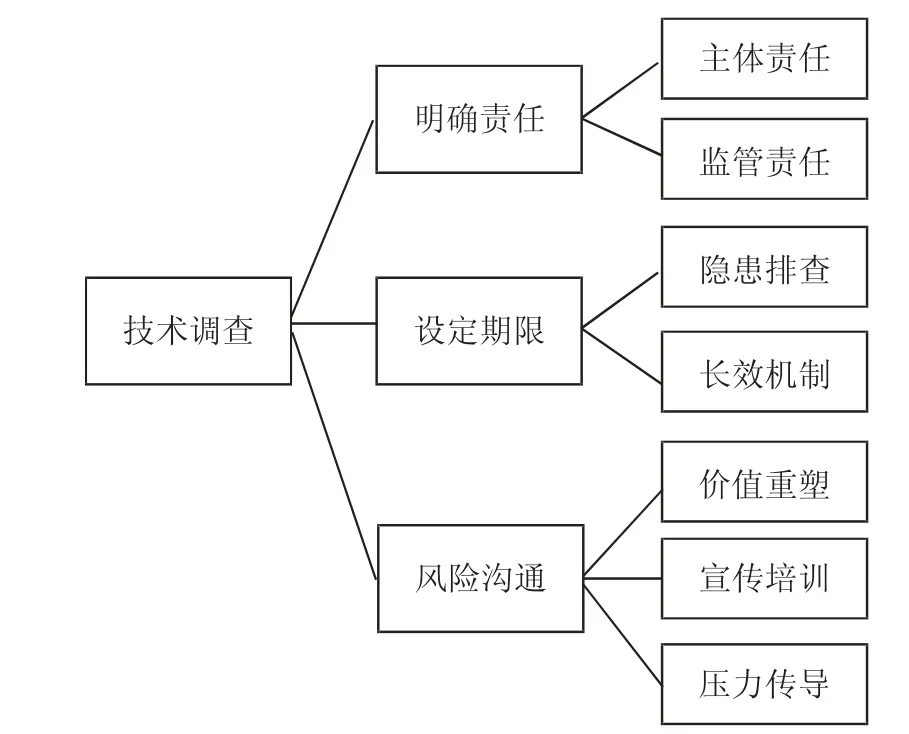

在风险防范的实践中,这三个困境很难得到彻底解决,而只能部分缓解。在解决风险防范主体过于分散的问题上,亟待形成权责对等的责任体系,明确主体责任和监管责任,既要坚持问责,又要避免因过度问责所造成的人人避责。在解决风险防范期限不固定的问题上,最为常见的做法是隐患清理,即利用安全缺乏时对于安全的强烈需求,推动责任主体一致行动,集中进行隐患排查,最大限度地减少风险。更为理想的做法是进行漏洞修补或制度创新,建立风险防范的长效机制,但这通常比较难。在解决风险形态模糊的问题上,主要的策略是通过风险沟通来减少执行偏差,常见的做法包括价值重塑、宣传培训、压力传导(纵向传导、横向传导)。技术调查促进风险防范的实质性要素如图4 所示。

图4 技术调查促进风险防范的实质性要素

三、方法与数据

本文主要使用基于调查报告文本的内容分析法(content analysis)。在社会科学研究中,内容分析法是一种重要的分析方法,其优点包括:较为客观,不容易受研究者主观态度的影响;便于量化,可以进行统计分析;研究者与研究对象之间没有互动,不会对研究对象形成干扰,可以对已经发生的事实进行研究[36]。在应急管理的研究中,内容分析法是一种较为常见的方法。

根据《突发事件应对法》和《安全生产法》的要求,事故调查报告需要报上级人民政府批复并向社会公开。本文运用公开检索的方式,从各级人民政府网站获取事故调查报告167 份,构成文本数据库。其中,最早的一份报告为《山西省襄汾县新塔矿业公司“9·8”特别重大尾矿库溃坝事故调查报告》,事故发生于2008 年9 月,调查结束于2009 年1 月;最近的一份报告为《常州市金坛区盘固新型合金材料(常州)有限公司“8·5”较大窒息事故调查报告》,事故发生于2018 年8 月,调查结束于2018 年10 月。中国现行的《生产安全事故报告和调查处理条例》生效于2007 年6 月1 日,适用于本文全部的167 份事故调查报告。

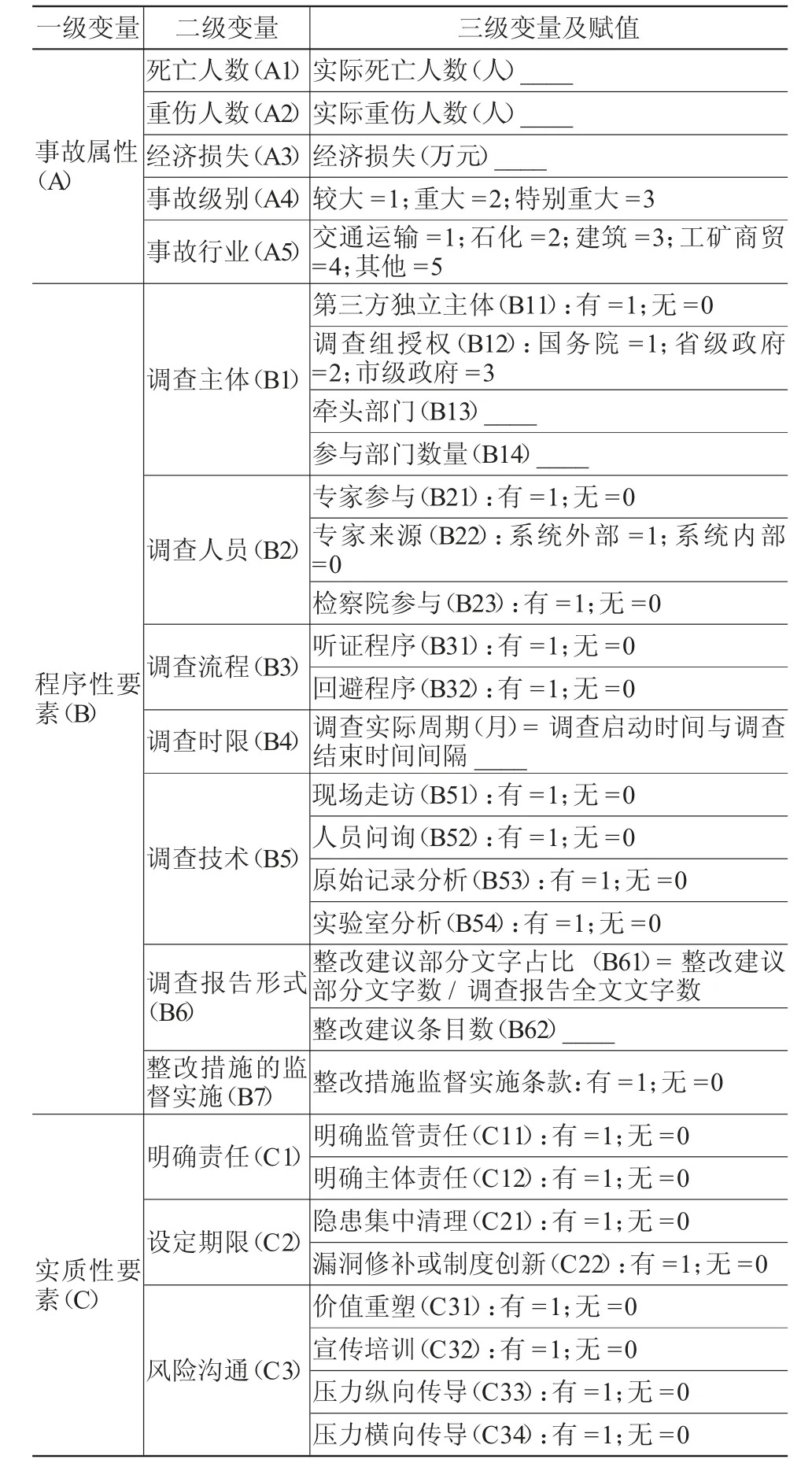

本文聚焦于事故调查报告的技术调查部分,按照前述理论框架,对技术调查的程序性要素和实质性要素进行编码。编码规则见表1。

表1 事故调查报告编码表

编码由南京大学社会风险与公共危机管理研究中心的两位研究人员同时进行。为保持编码的一致性(intercoder reliability),两位研究人员先分别对25份报告进行试编码,在对编码达成一致理解后,再共同完成剩余142 份调查报告的编码任务。

四、研究发现

(一)事故属性的描述性统计分析

在本文收集的167 份生产安全事故报告中,较大事故数量最多,共85 起,占比为50.9%;重大事故次之,共60 起,占比为35.9%;特大事故的数量最少,占比为13.2%。较大、重大、特大事故的平均死亡人数分别为4.5 人、13.5 人和87.5 人;平均经济损失分别为462.6 万元、1,837.2 万元和48,313.8 万元。从事故发生的行业来看,工矿商贸业与交通运输业占比较高,分别为39.5%和28.1%;建筑行业次之,占比为13.2%;石化行业占比为10.2%;其他行业占比为9.0%。

(二)技术调查的程序性要素分析

1.调查主体分析。在167 起生产安全事故的调查中,并无独立的第三方调查,全部以行政授权的调查组形式开展。其中,国务院授权调查21 起,省级政府授权调查97 起,市级政府授权调查49 起。《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条规定:“特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。”总体来看,167 起事故调查的行政层级和事故级别呈现对应关系,但也存在例外。在特大事故中,“12·31”外滩陈毅广场拥挤踩踏事件由上海市政府而非国务院授权调查。在85 起较大事故中,有36 起由省级政府授权调查,占较大事故的42.4%。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,“较大事故,是指造成3 人以上10 人以下死亡,或者10 人以上50 人以下重伤,或者1,000 万元以上5,000 万元以下直接经济损失的事故”。在85 起较大事故中,61 起常规授权事故的平均死亡人数为4.2 人,24 起提级授权事故的平均死亡人数为5.2 人①在36 起由省级政府授权调查的较大事故中,12 起由北京、上海、天津等直辖市政府授权调查。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条规定,较大事故由事故发生地设区的市级人民政府负责调查,所以这12 起事故的调查不认定为提级授权。。由于常规授权和提级授权两组的死亡人数都不呈正态分布,故采用曼—惠特尼U 检验(Mann-Whitney U test)。检验结果表明对于较大事故而言,常规授权和提级授权两组的死亡人数分布存在显著差异(p=0.012)。在85 起较大事故中,事故重伤人数达10 人以上50 人以下零起;事故直接经济损失达到1,000 万元4 起,其中只有1 起事故获提级调查。

由以上分析可以认为,较大事故的提级调查主要与死亡人数有关,在3—10 人死亡的范围内,死亡人数越多,事故调查越有可能提级授权。根据原国家安全生产监督管理总局2013 年印发的《关于生产安全事故调查处理中有关问题的规定》第七条,“对于中央企业发生的事故,事故发生地的上级安全生产监督管理部门认为必要时,可以提请本级人民政府决定提级调查。事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域,事故发生地安全生产监督管理部门认为开展事故调查确有困难的,可以报告本级人民政府提请上一级人民政府决定提级调查”。根据具体事故报告对提级调查的解释,提级调查的原因还包括特殊时间点和事故的特殊性质。事故发生在“两会”召开、大检查行动、安全工作会议召开等重大活动时期,更容易引起重视。如果事故发生单位涉嫌非法生产经营活动或者存在瞒报现象,事故性质更为严重,也更可能提级调查。在167 起事故中,127 起事故的调查由安监部门牵头,占比为76.0%;21起由政府牵头,占比为12.6%;13 起煤矿事故由煤矿安全监察部门牵头,占比为7.8%;3 起由公安部门牵头,占比为1.8%,涉及爆炸事故和道路交通事故;此外,还有2 起交通事故,牵头部门分别为交通部门和新疆生产建设兵团;1 起爆炸事故由安监部门和公安部门共同牵头。

从参与部门的数量看,在167 起事故的调查中,调查组参与部门数量的最小值为3,最大值为17,平均值为6.7。进一步分析,在22 个特大事故调查组中,参与部门数量均值为7.3;在60 个重大事故调查组中,参与部门数量均值为7.0;在85 个较大事故调查组中,参与部门数量均值为6.3。由于较大、重大和特大事故调查组的参与部门数量都不呈正态分布,故采用克鲁斯卡尔—沃利斯检验(Kruskal-Wallis test),检验结果表明较大、重大和特大事故的调查组在参与部门数量方面存在显著差异(p=0.003)。两两比较分析采用邦费罗尼校正法(Bonferroni correction)调整α水平(α=0.0167),结果仅支持较大和特大事故调查组在参与部门数量方面存在显著差异(p=0.002)。

2.调查人员分析。在167 起事故的调查中,114起事故的调查有专家参与,占比为68.3%。99 份调查报告明确提及专家来源;其中,92 份报告提及聘请或邀请专家参与,7 份报告提及选调专家参与。本文将聘请或邀请专家视为专家来源于系统外部,抽调或选调专家视为专家来源于系统内部。照此计算,近七成的事故调查有专家参与,专家多来自调查单位之外。进一步分析,22 个特大事故调查组全部都有专家参与;在60 个重大事故调查组中,38 个调查组有专家参与,占比为63.3%;在85 个较大事故调查组中,55 个调查组有专家参与,占比为64.7%。卡方检验显示专家参与率因事故级别不同而存在显著差异(p=0.003)。两两比较分析采用邦费罗尼校正法调整α水平(α=0.0167),结果显示较大和特大事故调查(p=0.001)、重大和特大事故调查(p=0.001)在专家参与程度方面存在显著差异。

在167 起事故调查中,154 起事故的调查有人民检察院参与,占比为92.2%。总体来看,人民检察院参与率高于专家参与率。在较大和重大事故调查中,人民检察院参与率分别为91.8%和96.7%,均显著高于专家参与率。这表明,在中国的生产安全事故调查中,行政或司法调查不仅与技术调查是同步进行的,而且对前者的重视程度高于后者。在特大事故的调查中,人民检察院的参与率为81.8%,低于专家参与率,这既可能由于样本的限制,也可能由于特大事故的复杂性,还有待于进一步研究。从样本数据看,仍有13 起事故的调查未邀请人民检察院参与,显示出司法调查并非全覆盖,仍存在以行政调查代替司法调查的情况。

3.调查流程与调查时限分析。从调查流程看,全部调查报告都未明确提到采取听证程序和回避程序。从事故调查组成员单位进行判断,167 起调查全部在事实上履行了回避程序,即事故调查组成员单位不包括涉事单位及其所属集团公司。总体而言,调查的程序还不规范。

从调查周期看,在167 起事故调查中,时间最短的不足一个月,最长的为22 个月,平均调查周期为4.2 个月。根据事故级别,85 起较大事故的平均调查时间为3.3 个月,60 起重大事故的平均调查时间为4.9 个月,22 起特大事故的平均调查时间为5.5 个月。由于较大、重大和特大事故的调查时间都不呈正态分布,因此采用克鲁斯卡尔—沃利斯检验,检验结果表明不同级别的事故所耗费的调查时间存在显著差异(p=0.002)。两两比较分析采用邦费罗尼校正法调整α水平(α=0.0167),结果仅支持较大和重大事故调查组(p=0.002)、较大和特大事故调查组(p=0.012)在调查周期方面存在显著差异。

4.调查技术分析。在167 起事故的调查中,有165 起和158 起事故的调查分别使用了现场走访和人员问询两种方法,占比为98.8%和94.6%;原始资料分析和模拟实验方法的使用则相对不普遍,分别在65 起和91 起事故的调查中得到了应用,占比为38.9%和54.5%。在重大和特大事故的调查中,模拟实验方法的使用比例大幅高于原始资料分析,这可能与重大、特大事故的调查更加复杂有关。

上述四种调查技术并不互相排斥,可以综合使用,因此,测量调查技术的综合使用情况可以更加准确地反映调查技术的应用。本文对调查技术的四个变量相加求和,生成一个新变量,即调查技术的专业性。该变量为定序变量,取值范围为0—4,数值越大表明调查方法越专业。在167 起事故中,25 起事故的调查采用了四种调查技术,占比为15.0%;101 起事故采用了三种调查技术,占比为60.5%;35 起事故采用了两种调查技术,占比为21.0%;6 起事故仅采用了一种调查技术。事故级别与调查技术专业性之间的斯皮尔曼等级相关系数(Spearman’s rank correlationcoefficient)为0.347,呈中度相关(p=0.000)。这表明,事故级别越高,调查技术的专业性也越高,事故调查组倾向于采用多元化的调查技术,以保证调查结果的科学性。

5.调查报告形式与整改措施的监督实施。事故报告的事故防范和整改措施部分对于从事故中学习、预防事故再次发生有重要意义。在167 份事故调查报告中,事故防范和整改措施部分在报告中平均占比13.2%,最多占到31.1%,最少仅占3.0%。167 份事故报告平均提出5 条事故防范和整改措施,最少为2 条,最多为11 条。

在167 份事故调查报告中,仅有“东方之星”客轮翻沉事件的调查报告提及国务院安全生产委员会对整改情况进行抽查。此外,部分事故调查报告提及开展排查隐患回头看、督促隐患排查等关键词,但并没有明确的时间限定,对整改措施实施情况的监督力度较弱。

(三)技术调查的实质性要素分析

1.风险防范明确责任。在167 份事故调查报告中,95.0%以上的报告明确了监管责任和主体责任。从事故级别看,在85 起较大事故中,80 起事故调查明确了监管责任,占比为94.1%;85 起全部明确了主体责任。在60 起重大事故中,59 起事故调查明确了监管责任,占比为98.3%;60 起全部明确了主体责任。在22 起特大事故调查中,全部明确了监管责任;有21 起明确了主体责任,其中未明确主体责任的特大事故是“12·31”外滩陈毅广场拥挤踩踏事件。这是一起对群众性活动预防准备不足、现场管理不力、应对处置不当而引发的公共安全责任事件,事故调查追究了黄浦区政府和相关部门的监管责任。

2.风险防范设定期限。在167 份事故调查报告中,123 份报告建议进行隐患集中清理,针对事故中暴露的问题开展隐患大排查、大整治以及专项治理等行动,占比为73.7%。在44 份没有提及开展具体隐患集中清理行动的事故报告中,15 份事故报告提到要深入全面开展隐患排查,加大隐患排查力度,尽管这些整改措施较为笼统,对相关单位是否落实隐患排查清理缺乏约束力,但从整改措施的指向性来看,隐患集中清理是事故调查促进风险防范的重要机制。从事故级别看,56 起较大事故、51 起重大事故以及16 起特大事故的调查报告明确建议进行隐患集中清理,在各事故级别中的占比分别为65.9%、85.0%和72.7%。卡方检验表明,不同级别事故的调查报告在是否建议开展隐患集中清理方面存在显著差异(p=0.036)。两两比较分析采用邦费罗尼校正法调整α水平(α=0.0167),结果仅支持较大和重大事故调查在是否建议开展隐患集中清理方面存在显著差异(p=0.01)。

在167 份事故调查报告中,132 份报告建议涉及漏洞修补或制度创新,占比为79.0%,略高于隐患集中清理所占比例,表明漏洞修补或制度创新也是事故调查促进风险防范的重要方法。在35 份没有提及具体漏洞修补或制度创新举措的事故报告中,18份事故报告笼统地提出要建立完善安全生产责任制、安全生产规章制度、建立健全安全生产责任体系。从事故级别看,58 起较大事故、52 起重大事故以及22 起特大事故的调查报告明确建议漏洞修补或制度创新,在各事故级别中的占比分别为68.2%、86.7%和100.0%。卡方检验结果显示,不同级别事故的调查报告在是否建议进行漏洞修补或制度创新方面存在显著差异(p=0.001)。两两比较分析采用邦费罗尼校正法调整α水平(α=0.0167),结果显示较大和重大事故调查(p=0.011)、较大和特大事故调查(p=0.002)在是否建议进行漏洞修补或制度创新方面存在显著差异。

本文进一步将漏洞修补或制度创新与隐患集中清理两个变量相加,作为测量风险防范措施强度的新变量。该变量为定序变量,取值范围为0—2,数值越大表明调查报告建议的风险防范措施的强度越高。在167 份事故调查报告中,98 份报告同时从短期隐患清理和长效制度建设两个方面提出了风险防范措施,占比为58.7%;59 份报告仅提出一项风险防范措施,占比为35.3%;10 份报告没有就风险防范提出整改措施,占比为6.0%。事故级别与风险防范建议强度之间的斯皮尔曼等级相关系数为0.292,呈中度相关(p=0.000),这表明事故级别越高,事故调查报告中建议的风险防范措施的强度越高。

3.风险沟通。在167 份事故调查报告中,81 份报告强调了“安全红线不可动摇”“安全第一”“安全为红线”“坚持安全发展”等价值目标,占比为48.5%,不到一半;144 份报告强调宣传培训,占比为86.2%;163 份调查报告提及“要求”或“责成”下级部门加强事故预防,占比为97.6%;137 份报告要求或者督促企业加强事故预防,占比为82.0%。压力纵向传导和压力横向传导都是事故调查报告中常见的风险沟通方式。

本文进一步将价值重塑、宣传培训、压力纵向传导和压力横向传导等四个变量相加,生成风险沟通强度变量。该变量为定序变量,取值范围为0—4,数值越大表明风险沟通强度越高。在167 份事故调查报告中,62 份报告同时采取了四种风险沟通方式,占比为37.1%;70 份报告采用了三种风险沟通方式,占比为41.9%;32 份报告中采用了两种风险沟通方式,占比为19.2%;不到2.0%的报告仅运用了一种风险沟通方式。事故级别与风险沟通强度之间的斯皮尔曼等级相关系数为0.135,呈现弱相关(p=0.081),这表明事故级别越高,事故调查报告中的风险沟通强度越高,但二者关系较弱。

五、结论与讨论

(一)行政、司法和技术调查的混合模式

中国的事故调查采取了行政、司法和技术调查三者合一的混合模式。其中,行政调查是基础,覆盖了全部的样本;司法调查和技术调查是补充,分别覆盖了超过九成和接近七成的样本。在行政调查中,调查组的行政授权总体上与事故级别保持一致,但也可提级授权。事故级别越高,参与部门的数量也越多。由此可以看出,独立的第三方事故调查在现阶段并不具有可操作性。

(二)调查流程的规范性不足,调查时限相对较短

虽然所有样本的调查均在实际上采取了回避措施,但从规范性看,听证、回避等环节的流程规范仍然不够。167 起事故的平均调查周期为4.2 个月,事故级别越高,调查周期越长,但当事故达到重大级别后,调查周期无显著增加。由此可以看出,将事故调查的最长时限限制在120 天之内并不完全符合重大、特大事故调查的实际需要,不利于严格按照规范展开调查流程。

(三)调查技术的专业性有待提升

原始资料分析和实验分析两种更为专业的方法使用比率较低,占比约为四成和五成。调查技术的使用受到事故级别的影响,事故级别越高,调查技术的使用越专业,二者呈现中度相关。这也显示,中国事故调查的专业性还存在不足之处,新方法、新技术在事故调查中的应用还远远不够。

(四)调查报告建议的风险防范措施兼顾了短期措施和长效治理的平衡,但缺乏后续的评估与监督

在167 份事故调查报告中,建议进行隐患集中清理或者进行漏洞修补或制度创新的报告分别占73.7%和79.0%,大致相当,兼顾了短期措施和长效治理的平衡。事故级别越高,事故报告建议的风险防范措施的强度也越高,二者呈现中度相关,然而,由于缺乏后续的评估和监督,风险防范措施的落实情况和长期效果不明确。

(五)调查报告建议的风险沟通方式高度依赖于行政权威

在167 份事故调查报告中,建议将压力传导至下级部门的报告占比最高,占97.6%;建议开展宣传培训的报告占比次之,占86.2%;建议将压力传导至企业主体的报告在数量上排第三,占82.0%;建议将安全作为优先的价值目标的报告最少,占48.5%,不到一半。风险沟通方式高度依赖于行政权威,这与事故调查由行政调查主导保持一致。由此可以看出,贯彻“生命至上,安全第一”的价值理念的基础还很薄弱。

(六)事故调查促进风险防范的力度高度依赖于事故级别

综合来看,在生产安全事故的调查中,事故调查的行政级别、参与部门数量、调查时限、调查技术的专业性、调查报告建议的风险防范措施的强度、风险沟通强度都与事故级别相关,事故级别越高,事故调查的行政级别越高,参与部门越多,调查周期越长,调查技术的专业性越高,调查报告建议的风险防范措施强度和风险沟通强度也越高。按照“海因里希法则”,如果低级别事故灾难的调查不够专业,风险和隐患得不到及时清除,将导致更为严重的事故灾难,这与真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前的要求相悖。

六、政策建议

一是坚持和发展责任调查与技术调查并重的混合调查模式,强化地方党委和政府领导责任的调查和问责,保持专家组的相对独立性,加强学科建设,加大科研投入。党委部门、行政部门和司法部门共同负责责任调查,查明领导责任、监管责任和主体责任,主要体现权威性;专家组负责技术调查,查明原因,主要体现专业性。党的十八大以后,应急管理高度强调党政同责。在安全生产领域,习近平强调:“各级党委和政府、各级领导干部要牢固树立安全发展理念,始终把人民群众生命安全放在第一位……要抓紧建立健全党政同责、一岗双责、齐抓共管的安全生产责任体系,建立健全最严格的安全生产制度。”[37]2016 年发布的《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,将明确地方党委和政府领导责任作为健全落实安全生产责任制的首项要求。2019 年,江苏响水天嘉宜化工有限公司“3·21”特别重大爆炸事故发生之后,江苏省委省政府在为期一年的安全生产专项整改中,在省域范围内探索了强化地方党委和政府领导责任的有效做法[38]。2021 年发布的《安全生产法》第三条明确提出,安全生产工作坚持中国共产党的领导,为强化地方党委和政府领导责任提供了法律依据。下一步,在《安全生产法》的地方立法和《生产安全事故报告和调查处理条例》的修订中,可对这一混合调查模式作出更明确、具体的规定。

在调查组的结构中,专家组应保持相对的独立性,既利用调查组的权威获取资料,又凸显调查的客观性与专业性。目前,国家已经设立并选择20 余所高校试点建设应急管理学科,亟待扩大师资队伍规模,为高质量地完成《安全生产法》提出的评估应急处置工作提供专家队伍的支撑。2021 年12 月20日,中国人大网公布的《中华人民共和国突发事件应对管理法(草案)》第五十七条提出:“国家加强应急管理基础科学和重点领域关键核心技术的研究,鼓励、扶持具备相应条件的教学科研机构培养应急管理专门人才和科技人才,鼓励、扶持教学科研机构和有关企业研究开发用于突发事件预防、监测、预警、应急处置与救援的新技术、新材料、新设备和新工具。”可对这一条款略作扩充:“鼓励扶持教学科研机构和有关企业研究开发用于突发事件预防、监测、预警、应急处置与救援、调查评估的新方法、新技术、新材料、新设备和新工具。”

二是规范事故调查流程,适度放宽调查时限,明确事故整改和防范措施落实情况的评估主体和评估结果公开的方式。从程序上规范事故调查流程,明确设定回避程序、表明身份程序、说明理由程序、告知程序、听证程序和公开程序。将完成事故调查的时限从目前的最长120 天放宽至最长180 天。由于新修订生效的《安全生产法》已经明确提出,在事故调查报告发布一年后对事故整改和防范措施落实情况进行评估,并及时向社会公开评估结果;在此基础上,需要进一步规定落实事故整改和防范措施的程序性要素与实质性要素,明确事故整改和防范措施落实情况评估的主体和评估结果公开的具体方式。

三是加强立法工作和制度建设,强化低级别事故调查的程序规范性和实质有效性,推动地方党委和政府牢固树立“生命至上,安全第一”的价值理念。尽快启动《安全生产法》的地方立法和《生产安全事故报告和调查处理条例》的修订,对低级别事故调查的程序性要素和实质性要素作出明确规定,破解“事故调查促进风险防范的力度高度依赖于事故级别”这一难题,推动实现“真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前”。在《安全生产法》的地方立法中,对推动地方党委和政府牢固树立“生命至上,安全第一”的价值理念作出制度安排,例如,将党委中心组集体学习应急管理工作常态化。在《生产安全事故报告和调查处理条例》的修订中,将地方党委和政府牢固树立“生命至上,安全第一”价值理念的情况作为调查的重要内容。