定远凹陷形成的区域构造背景及其演化过程

詹 润,丁 海*,张文永,孙 贵,随峰堂,辛永超

1. 安徽省煤田地质局勘查研究院,合肥 230088;2. 安徽省非常规天然气工程技术研究中心,合肥 230088;3. 安徽省煤田地质局物探测量队,宿州 234000

1 引言

定远凹陷位于淮南煤田东侧,是郯庐断裂带控制形成的一个中、新生代断陷盆地。目前,淮南煤田的勘探开发主要集中在窑河、高塘湖一线以西、石炭系—二叠系埋藏较浅的复式向斜构造带内。随着煤炭开采技术的进步与非常规天然气资源需求的增大,近些年逐渐向淮南煤田东部定远凹陷深部进行勘探,以期拓展找矿靶区范围。

在大地构造位置上,定远凹陷位于华北克拉通东南缘、秦岭—大别造山带北部前锋带、郯庐断裂带西侧,是周边多种大型区域动力学系统交汇、过渡部位,对认识区域构造演化具有重要的地质意义。但是,受以往地质资料与勘探程度的制约,人们对定远凹陷基本构造面貌、演化过程及其构造单元归属并不十分清楚。关于定远凹陷中、新生界之下是否赋存有大面积的石炭系—二叠系,其与淮南煤田、合肥盆地、蚌埠隆起、郯庐断裂带等周边重要区域构造单元之间的关系如何等,这些基础性地质问题一直困扰着人们,这不仅关系到淮南煤田东部边界范围的界定,同时也给下一步煤炭资源评价及非常规天然气勘探选区带来极大的困难。基于此,本文将利用该地区最新的煤炭地质调查成果,结合淮南煤田已有资料与前人相关认识,应用构造解析、地球物理及区域对比等分析方法,在对调查区构造特征分析基础上,理清其上古生界构造归属,揭示该凹陷形成的区域构造背景及其演化过程,为今后该地区能源勘探开发提供地质依据和方向。

2 区域地质概况

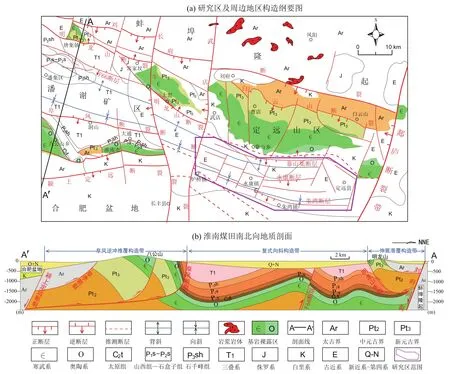

定远凹陷煤炭资源调查区块位于华北克拉通东南缘,西部以武店断裂、长丰断裂与淮南煤田潘谢矿区相隔,东边界为郯庐分支断裂五河断裂及张八岭隆起,北侧为定远山区及蚌埠隆起,南部与合肥盆地相接(图1),是一个叠加在古生界之上的中、新生代断陷—坳陷型盆地。

与定远凹陷相邻的淮南煤田,总体表现为一近东西向展布的、“西窄东宽”的断褶构造带,以颍上—定远断裂、阜凤断裂、明龙山断裂、刘府断裂为界,其内部次级构造单元可以划分为南部的阜凤逆冲推覆构造带、北部的明龙山伸展滑覆构造带和位于中间的复式向斜构造带(李东平, 1993; 宋传中等, 2005)(图1)。其中阜凤逆冲推覆构造带由一组向南倾的逆冲断面组成,自北向南发育有阜凤断裂、舜耕山断裂、阜李断裂等大型逆冲断层,平面上它们近似平行,剖面上组合为后展式叠瓦扇(姜波, 1993)。逆冲推覆前锋断层面倾角一般较陡,向后缘变缓、归并到一水平的滑脱面上,并被颍上—定远断层切割而断入合肥盆地的深部。明龙山伸展滑覆构造带由后缘的刘府断裂、前缘明龙山逆冲断层及中部低缓变形较弱的元古代—早古生代地层组成,其主要分布在上窑—明龙山一线,在唐集镇以西不见踪迹。剖面上,该带呈现为顺上古生界煤系地层及中、新元古界内泥质页岩层向南滑动的宽缓背斜状。

煤田两翼受逆冲推覆作用,部分地层直立、倒转、抬升,在八公山、舜耕山、上窑及明龙山地区有低山出露的太古界—下古生界。值得注意是,南部逆冲推覆面与北部重力滑覆面之下常保存有大面积的石炭系—二叠系原地系统煤层,其与上覆较老地层在剖面上构成“二元结构”,一直以来都是煤田重点勘探地区。煤田中部呈现为北西西向展布的扇形复式向斜构造带,主要以石炭—二叠纪煤系地层为主,除靠近南北两翼推覆体处地层陡立外,一般倾角在5°~20°,并由一系列次一级的形态宽缓的褶皱组成,构造发育较为简单(图1)。

图1 定远凹陷及周边地区构造纲要(a)及典型地质剖面图(b)Fig. 1 Structural framework (a) and typical geological sections (b) in the Dingyuan sag and its adjacent area

淮南煤田内地层自下而上发育有太古代五河群/霍邱群、中新元古代青白口系、震旦系,下古生代寒武系、奥陶系,上古生代石炭系、二叠系、三叠系下统、中生代侏罗系、白垩系及新生代古近系和大面积覆盖的新近系、第四系。目前,定远凹陷内仅有“合深4井”一口井钻遇上古生界煤系地层。据该井及地震反射波揭示在3000 m以浅,该凹陷内主要发育寒武系、奥陶系、二叠系山西组、石盒子组、石千峰组,白垩系、古近系、新近系与第四系等地层,自下而上可划分出寒武系—二叠系、白垩系—古近系、新近系—第四系三个构造层,深层地震反射波共解释出上石盒子组1煤、6煤、8煤、13-1煤等多个标志煤层段。

3 研究区构造特征

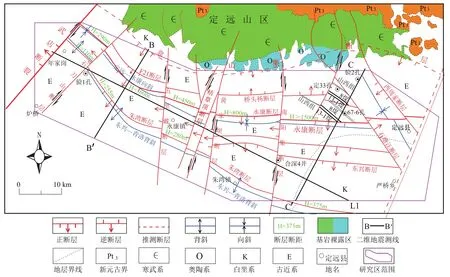

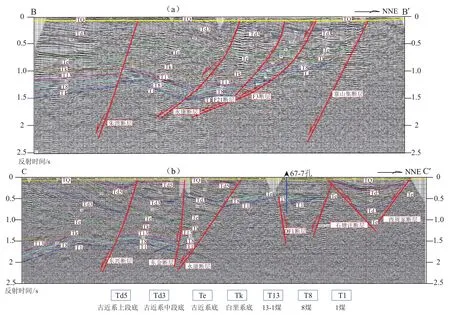

受东侧郯庐断裂带影响,定远凹陷自西向东总体呈现为NW—EW向弧形展布(图2),其内部构造格局表现为伸展与走滑叠加的特征。根据本次二维地震解释成果,凹陷内主要发育NW向、EW向与NNE向三组断层,其中EW向断层规模最大,为区内主要优势方位断层,倾向多向南(图2),主要以张性或张扭型活动为主,自北向南发育靠山集断层、永康断层、桥头杨断层、朱湾断层等较大型断层。这些EW向断层自北向南呈阶梯状逐级下降,最后可能断入合肥盆地。其中,永康断层延伸最远、规模最大,该断裂沿研究区中部横穿而过,将研究区分为北部低凸起带与南部洼陷带(图3),其断距自西向东有逐渐变大的趋势,靠近郯庐断裂带一侧断距可达1500 m以上(图2和图3b)。NNE向断层规模次之,以西倾为主,断距相对较小,该组断层多右行切割东西向断层,呈现明显的走滑性质。该组断层数量自西向东有逐渐增多的趋势,主要有武店断裂、五里戴断层、石刀山断层、黄家坝断层、南阳集断层等,全区受NNE向断层切割可被分为30余个小断块(图2)。NW向断层数量较少,兼具伸展与走滑性质,且仅在局部发育,主要有西周家断层、石塘汪断层、永康断层和朱湾断层等(图2)。受EW向与NNE向断层系统控制,凹陷整体呈现为“南北分带、东西分块、南深北浅、东深西浅”的空间格局(图3),且不同地区地层起伏与厚度变化明显(图3),显示出不同断层系统差异性活动的特点。

图2 定远凹陷基岩构造图Fig. 2 Geoloqical map showing the bedrock structures in the Dingyuan sag

图3 定远凹陷南北向地震解释剖面图(剖面位置见图2)Fig. 3 Interpretation of N-S seismic sections in the Dingyuan Sag (see Fig. 2 for location of the sections)

定远凹陷古生界中发育两个较大型的、平行分布的宽缓次级褶曲构造,分别是北部的定远—永康向斜与南部的东兴—青洛背斜(图2和图3)。定远—永康向斜呈NW—近EW向延伸约36 km,其轴部与永康断层基本平行,西端被武店断裂切割可能没入窑河深部,东端在定33孔附近被NW向断层切割而消失。该向斜两翼地层总体较为平缓,南翼地层倾角2°~10°,煤系一般埋藏较深,构造相对简单,北翼断裂较为发育,煤系地层遭受破坏且连续性较差,在靠山集断层以南地区,煤系反射波组已很难识别。东兴—青洛背斜长约45 km,轴部基本与朱湾断层重合,该背斜内煤系地层倾角一般4°-20°,西部陡、东部缓,南翼地层向南有逐渐变深的趋势,煤层底板标高一般在-1500 m以深(图3)。另外,在调查区东侧NW向断层附近还发育一系列短轴断背斜构造,其上石炭系—二叠系埋藏较浅(图2和图3b),其形成可能与NW向断层早期压扭性活动有关(见后文)。

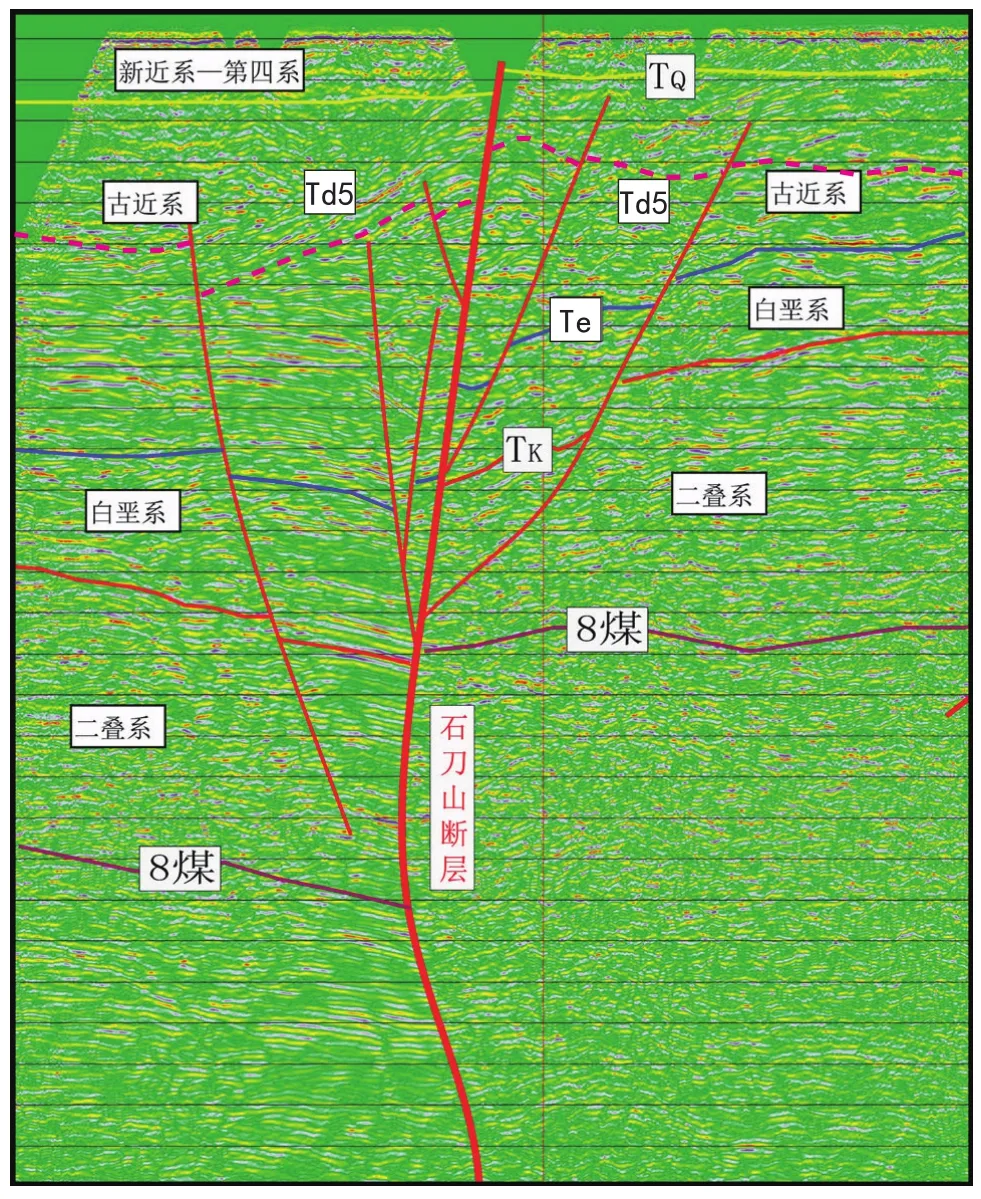

从定远凹陷基岩构造图(图2)上可以看出,EW向断层组主要以平行式或斜交式等间距排列,局部与北西向断层连接呈弧形。剖面上该组断层多切穿煤系基底,向上止于古近系顶部(图3)。其中大型EW向断层控制了较厚的中、新生界,表现为生长断层的性质,剖面上主要以阶梯状、y状、地垒或地堑形式出现(图3)。NNE向断层组平面上多以平行式、入字型或羽状组合排列,剖面上局部可见走滑花状构造样式。如在过石刀山断层北段的地震剖面上(图4),主干断裂近于直立,其两侧地层产状、地震反射差异明显。主干断裂西侧地震振幅强、频率高、反射平稳,地层较厚,连续性好。断裂东侧地震振幅弱,反射较为杂乱,地层相对较陡、连续性相对较差(图4)。其古近系顶部具有明显的挤压褶皱现象,褶皱地层与新近系底面呈角度不整合接触,但其下部地层错动关系显示主断裂与分支断裂均为正断层性质,整体上该处呈现为下部“负花”、上部“正花”的似花状构造(图4)。受资料限制,目前对区内发育的NW向断层剖面构造特征并不十分清楚,但从平面组合关系看,该组断层主要伴生于NNE向断层附近,两者多呈“X”型共轭状分布(图2)。

图4 石刀山断层剖面构造样式图Fig. 4 Structural pattern of the Shidaoshan fault profile

4 古生界构造单元归属探讨

受以往工作程度较低的限制,关于定远凹陷古生界尤其是上古生界煤系地层构造归属,一直不太清楚。虽然前人(姜波和王桂梁,1995;赵宗举等,2000;)认为定远凹陷合深4井发现的煤系与淮南煤田同属于一个大地构造单元,但对于该凹陷煤系构造层在次级构造单元归属问题上,一直缺少有效证据和更深入的讨论,其在周边区域构造单元中的位置如何,对周边构造单元划分及成因演化过程有何指示意义等,均不十分清楚。然而,这些基础性地质问题对于认识该地区煤系天然气成藏规律及淮南煤田东部边界的厘定,具有关键性的意义。因此,本次通过对比分析周边地区地质与地球物理等资料,对定远凹陷上古生界构造单元归属进行了约束。

由上分析可知,定远凹陷内上古生界煤系地层分布总体较为稳定,向南有继续延伸并加深的趋势,且区内并未见到地层强烈倾斜、直立及倒转现象,构造较为简单。平面上,该区整体呈NW—近EW向弧形展布,弧形构造的西段与淮南煤田潘谢矿区构造线基本可以衔接对应。其垂向结构呈现为复式向斜形态,其内发育的次级褶曲均被近EW向断层所控制,且NNE向断层切割近EW向构造线,两者共同组成菱形断块状。因此,无论从构造组成、几何学形态,还是煤系地层展布格局上看,定远凹陷与淮南煤田中部复式向斜构造带都具有高度的一致性。

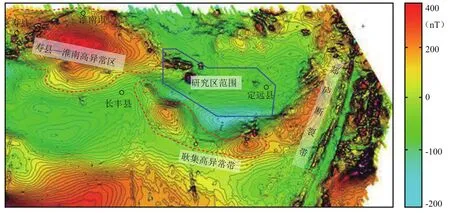

众所周知,淮南煤田“南推北滑”的构造边界是其最为显著的构造特征(王文杰等, 1992) (图1),印支期华南与华北两大板块的强烈碰撞在前陆地区的淮南煤田南侧,形成了横贯东西的阜凤逆冲推覆构造带,该推覆构造带与豫西煤田南缘的逆冲断裂带,共同组成豫淮煤田南缘的大型逆冲推覆断裂带,总体上近东西向延长达数百公里,是华北板块南缘规模最大的断裂带之一。但令人疑惑的是,该断裂构造带在定远凹陷最近一次煤炭地质勘查中并未被揭示。以往研究(姜波等, 1995)认为,受武店断裂左行平移活动影响,阜凤逆冲推覆构造带向东不再延伸,并截止于武店断裂。武店断裂东盘的定远地区由于与武店断裂走滑运动矢量近于一致,其内古生界地层未遭受挤压破坏,也未形成明显的逆冲推覆变形。但该观点无法解释煤田内大量发育的NNE向断层及其与近EW向构造之间的关系,也未考虑到郯庐断裂带的走滑控制作用。本次笔者通过调阅合肥盆地航磁资料发现,定远凹陷在航磁△T等值线图上显示为低异常区(图5),研究区南侧(淮南市以东耿集巷、朱湾镇南一带)发育一条明显的、北西向升高的正异常梯级带,该带向西与寿县、淮南地区高磁异常梯度带连成一片,向东与郯庐断裂带正梯级带相接,其南侧又变为平静负背景的磁异常分布区(图5),指示该构造带与其南北两侧基底性质差异较大,可能发育太古代或早元古代强磁异常地层,进而表现为一个相对隆起构造高带。因此本次工作推断,定远凹陷南侧发育的北西向隆起高带应是淮南煤田南缘逆冲推覆构造的东延部分,其构造位置相对西部煤田段发生了向东南的偏转,并未被武店断裂截断而消失。

图5 淮南、定远地区航磁△T等值线平面图(据中石化胜利油田资料,2003修改)Fig. 5 The plan map of △T aeromagnetic contour in the Huainan and Dingyuan area

前文所述,淮南煤田北缘沿着上窑—明龙山一线发育一个伸展滑覆构造带,该带由西向东规模有变大的趋势,其是否继续延伸至定远地区,一直鲜有报道。本次工作通过查阅调查区北侧定远山区以往区调资料发现①安徽地质调查院. 2000. 武店、总铺、永康镇、定远县区域地质调查报告[R].,在定远山区北坡山脚下丁家户—陈家、洼子王—大郭巷一线发育有山前坳陷盆地,其走向与刘府断裂一致,应受控于北侧的刘府断裂。在老黎山、大邬山、宋集、白云山、石牛山一线发育一条低缓倾角的伸展正断层(白云山断裂),该断层总体北西西(285°)走向,南倾,断层与其上地层倾角10°~25°,断层面上阶步、反阶步、擦痕十分发育,擦痕线理 110°~140°,倾角 10°,指示上盘向南东滑动。白云山断裂的下盘发育可塑性较强的中元古界宋集组泥灰质大理岩、砂泥质千枚岩,断层面之上则为能干型极强的中、新元古界曹店组、伍山组中厚层或块状的石英砂岩、凸镜状的铁质砾岩或铁矿层,即该伸展断层面为一滑动构造面。另外,在定远山区南侧发现大量外来滑块,这些滑块大者不足2 km2,小者还不到100 m2,现已查明这些滑块岩石主要由新元古代曹店组、伍山组、刘老碑组及寒武系馒头组等地层组成。在定远山区南坡前缘露头尺度,发育一系列倒向南西的等厚斜歪褶皱及向北倾的逆冲断层,其产状特征指示由北向南的挤压推覆作用。定远山区以上构造特征符合伸展滑覆构造的特点,且与上窑、明龙山等地滑覆构造在空间、结构上保持一致,可见该处山体应为淮南煤田北缘伸展滑覆构造系统的东部延伸,且其规模较上窑、明龙山滑体更大(图1)。

通过与邻区构造、地层及地球物理的对比分析,本次工作认为定远凹陷内上古生界应属于淮南煤田中部复式向斜构造带的东延部分,并应经历了与淮南煤田相似的构造变形过程。其南侧的耿集隆起构造高带对应于淮南煤田南缘逆冲推覆构造系统,北侧的定远山区对应于淮南煤田北缘伸展滑覆构造系统,南北两侧构造边界对定远凹陷上古生界构造单元归属具有约束作用,淮南煤田东部边界可能一直延伸至郯庐断裂带附近。

5 区域构造背景及其演化过程

通过以上对定远凹陷构造特征、构造单元归属及区域对比分析可知,定远凹陷属于多期复合的叠加型盆地,其构造演化与淮南煤田基本同步。但由于其紧邻郯庐断裂带,在构造演化上又呈现出一定的独特性。根据区域动力学背景及煤田沉降、抬升历史,自聚煤期后研究区构造演化可以总结为以下六个阶段。

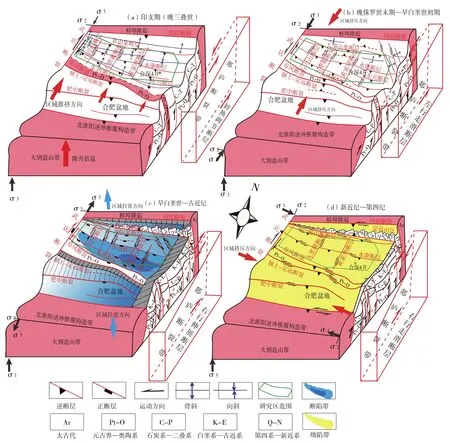

5.1 中晚三叠世(T2+3):印支期前陆变形阶段

中三叠世期间,在周缘板块的汇聚、调整背景之下,扬子板块以低角度形式俯冲于华北板块之下,大别造山带在此过程中快速隆起,随后扬子板块于晚三叠世发生了折返(Hacker et al., 2006; 许志琴等,2015),并造成了自造山带向华北克拉通腹地的强大推挤力,在华北克拉通南部地区产生了强烈的前陆变形,区域上则形成大量的北西西向逆冲推覆构造(图6a)。

定远凹陷处于大别造山带北部前陆变形的前锋带与外缘带,内部大量发育的近EW向断层与挤压褶皱,其方位与南侧的大别造山带近于平行展布,且这些EW倾向与褶皱多向南倾,具有前陆褶断带纵断层与纵弯褶皱的特点,其成因显然是区域挤压应力呈波浪式向北传递到该地区并发生脆性缩短变形的结果。在此期间,淮南煤田南缘形成了阜凤断裂、颍上—定远断裂等组成的逆冲推覆构造系统,在航磁异常图上则表现为一个相对隆起的构造高带。值得注意的是,研究区东侧的郯庐断裂带在此造山运动中以转换调节断层的形式出现(朱光等,2006),其左行平移运动一方面抵消了来自南部的推挤力,造成了推覆块体之间变形程度与运动速率的差异。由于这种左行平移运动的影响自东向西有逐渐减弱的趋势,因此造成了研究区东部受强烈牵引而发生了向东南的偏转,但西部受牵引影响较小,推挤向北扩展较远,从而其整体构造格局呈现为NW—EW向的弧形展布特征。另一方面,在近EW向断层与褶皱之间会出现大量伴生的NNE向右行走滑调节断层,它们对南北向挤压产生的位移量吸收、调整,目前区内所发育的武店断层、黄家坝断层、石刀山断层、五里戴断层等可能源于此类断层。

总之,印支期前陆挤压变形奠定了区内以发育线型褶皱、逆冲断层为主的NWW向主体构造格局(图6a),并使得上古生界煤系显著抬升并遭受剥蚀。同时,该期构造活动还会导致本区煤系地层生烃作用减弱或停止,煤系天然气生成量明显降低。

5.2 早、中侏罗世(J1+2):相对隆起阶段

早、中侏罗世期间,继扬子板块折返运动之后,在大别造山带周缘前陆地区形成了应力松弛环境(Liu et al., 2004; Wallis et al., 2005)。定远凹陷南部的合肥盆地内形成了巨厚的中、下侏罗统原始前陆坳陷沉积,并且前陆沉积的厚度自合肥盆地南侧向华北腹地呈逐渐减薄的趋势(徐启东等, 2005)。定远及淮南地区由于远离碰撞造山带边缘,此时可能未接受沉积或仅沉积了较薄的地层,总体上处于相对隆起的状态,从而区内普遍缺失早、中侏罗世地层。

5.3 晚侏罗世(J3)末期至早白垩世初期(K1初期):南北向挤压背景下郯庐断裂带第二次左行走滑改造阶段

晚侏罗世至早白垩世初期,区域板块再次发生调整。中国东部动力学体制已完全由古特提斯域转变为滨太平洋域,华北东部构造应力场再次发生转变,区域上整体表现为近NS向的挤压作用,即为燕山运动B幕(张岳桥等, 2007; 朱光等, 2018)。这一应力场状态有利于NNE向断层发生左行平移活动,郯庐断裂带在此阶段发生了第二次左行平移活动,并在区域上形成了以郯庐断裂带为代表的左行压扭性断层系统,同时大部分地区受挤压抬升(图6b)。

图6 定远凹陷及周边地区构造演化模式图Fig 6. The maps of tectonic evolution model in the Dingyuan sag and its adjacent area

定远凹陷在近NS区域挤压与郯庐断裂带左行压扭性活动共同影响下,再次发生剥蚀作用,区内三叠系可能已经剥蚀殆尽。先期形成的近EW向断层很容易被利用而复活,继续表现为逆冲活动,同时也会新生一些EW向逆断层。印支期形成的NNE向右行走滑调节断层则会转变为左行走滑活动。凹陷东侧的郯庐断裂带在左行走滑活动过程中,在其旁侧还会派生NW向压扭性断层及褶皱(图6b)。定远凹陷东部定33井与67-6井附近,上古生界煤系发生了强烈抬升与剥蚀作用,其内发育的西周家、石塘汪等NW向断层及伴生褶皱可能是郯庐断裂带该阶段左行压扭性活动所致。

燕山运动期间,凹陷内上古生界煤系地层再次抬升并遭受剥蚀,这对煤系天然气的生成与保存十分不利。但从淮南煤田内部构造变形规律看(詹润等, 2017),该时期构造运动强度弱于印支期,其构造应力并未将印支期形成的格局完全改变。

5.4 早白垩世期间(K1)至古近纪(E):伸展改造阶段

早白垩世至古近纪期间,由于太平洋板块俯冲方式的改变,华北板块东部出现了弧后伸展环境,区域上主要承受NNE—SSW或近NS向拉张作用(朱光等,2016),并伴随有大量的断陷盆地、岩浆活动和伸展性正断层发育。在此应力条件下,定远凹陷周围一些大型区域性断裂,如郯庐断裂带、刘府断裂、武店断裂、颍上—定远断裂等,由先期的压扭性断层转为伸展性断层,并发生了强烈的断陷活动(图6c)。定远凹陷也在该时期形成、发展,由于早期形成的近EW向断层与区域拉张方向近于垂直,对其复活十分有利,因此在其下盘控制形成了较厚的中、新生代沉积。需要注意的是,受东侧郯庐断裂带强烈伸展活动影响,区内断裂尤其是近东西向断裂活动强度具有自西向东逐渐增大趋势,其控制中、新生代沉积的厚度也由西北至东南逐渐加大(图6c)。该时期NNE向断层与NW向断层均发生了负反转活动,并分别表现为右行与左行张扭性活动,石刀山断层出现的负花状构造主要由该期活动所致。

早白垩世至古近纪期间发生的伸展构造活动,是华北南缘盆地发展的主要时期。受颍上—定远断裂活动影响,研究区及其南部的合肥盆地持续加深。与此同时,研究区北侧的刘府断裂也发生了强烈的伸展活动,并导致了煤田北侧的蚌埠隆起显著抬升(王文杰等, 1992)。在巨大高差与重力势能作用下,蚌埠隆起古元古代—早古生代地层失稳并顺煤系或中元古界泥页岩层向南滑动推覆,并最终形成了定远山区伸展滑覆构造(图6c)。因此,在定远山区滑覆构造前缘之下仍可能保留有一定面积的煤系地层。

中、新生代的区域伸展构造活动对上古生界煤系地层再次进行了改造,由于其经历时间长、且临近郯庐断裂带,该时期构造活动可能已将前期挤压或压扭性构造样式完全改造,因此在凹陷内并未发现明显的挤压逆冲现象。该时期伸展断陷活动使得煤系地层再次埋藏,根据现今深度推测,其沉降幅度最大可能达2500 m以上。另外,在郯庐断裂带附近及淮南煤田内部发现了大量侵入煤系的早白垩世岩体和古近纪幔源玄武岩(牛漫兰等, 2005; 黄晖等, 2014; 任自强等, 2016),这与区域上此阶段岩浆活动较为频繁相吻合(杨青亮等, 2012; 李三忠等,2018),深部热物质的大规模侵入与深埋藏作用将十分有利于该地区煤系烃源岩的二次生烃作用。

5.5 古近纪末期:挤压反转阶段

古近纪末期,中国大陆东部最大的构造事件是喜马拉雅造山运动下青藏高原的大规模隆升作用(Harrison et al., 1992),在此造山过程中形成了自印度板块向中国大陆的构造挤出作用(叶卓等,2018)。华北东部前期发育的盆地在此期间遭受挤压,并广泛抬升、剥蚀,区域上普遍发育了古近系与新近系之间的角度不整合面。与此同时,凹陷东侧的郯庐断裂带主要表现为右行走滑活动,其内发现的古近系顶部压扭性现象应是在此构造背景之下形成的。由图4地震剖面还能看出,该期构造活动并没有将前期伸展构造完全改变,只是影响了古近系顶部地层,因此形成了下部“负花”、上部“正花”的构造样式,其对煤系地层改造影响也十分有限。

5.6 新近纪(Q)—第四纪(N):坳陷式均匀沉降阶段

新近纪以来,区域上主要呈现为均匀的坳陷式沉积特征(解东宁等, 2007; 林玉祥等, 2015)。定远凹陷此阶段断裂活动较弱,主要接受披覆式沉积(图6d)。近年来一些研究(安美健等, 2011; 许立青,2013)发现,这一时期华北地区实际上处于坳陷背景下的近东西向弱挤压作用中,新构造运动仍然较明显。近代以来地震记录中(刘泽明等, 2008),定远地区东部时常有感地震发生,中西部地区却鲜有报道,这无疑受其东侧郯庐断裂带新构造活动的影响。

6 结论

(1) 定远凹陷是郯庐断裂带控制下形成的一个中、新生代断陷盆地,内部具有伸展与走滑叠加的特点,上古生界呈现为断褶构造特征。该凹陷呈NW—EW向弧形展布,主要发育 EW向、NNE向与NW向三组构造系统,其中NNE向构造多右行切割EW向构造,两者共同控制了盆地内断块状格局,不同断层系统在平面和剖面上呈现出差异化的构造发育特征。

(2)通过与邻区构造、地层与地球物理特征对比研究,对定远凹陷上古生界构造单元归属进行约束,其应是淮南煤田中部复式向斜构造带的东延部分,并且经历与淮南煤田相似的构造变形过程,淮南煤田的东部边界可能一直延伸至郯庐断裂带附近。

(3)受大别造山带隆起及郯庐断裂带中、新生代走滑活动影响,定远凹陷自聚煤期之后分别经历了印支期(T3)前陆变形、早中侏罗世(J1+2)相对隆起、晚侏罗世(J3)末期至早白垩世初期(K1初期)郯庐断裂带左行走滑改造、早白垩世期间(K1)至古近纪(E)伸展改造、古近纪末期挤压反转以及新近纪(Q)—第四纪(N)坳陷式均匀沉降六个主要演化阶段。