冀北坳陷中元古界流体包裹体与油气成藏期次研究

陈睿倩,柳广弟,孙明亮,曹玉顺,刘祥柏,李 强

油气资源与探测国家重点实验室,中国石油大学(北京) 地球科学学院, 北京 102249

中国燕山地区中—新元古界页岩和碳酸盐岩中含有丰富的有机质,虽然地层年代古老,但是一些地区的中—新元古界地层中有机质演化程度适中,尚处于“生油窗”的范围内,是中国前寒武系地层中最具有勘探潜力的地区之一(王铁冠等,1988;郝石生,1990;赵澄林,1997;王杰等,2004;刘岩等,2011)。其中,冀北坳陷地表油苗、沥青显示十分广泛,产出地点多达110余处(刘岩等,2011),主要集中在下马岭组、铁岭组和雾迷山组地层中(王铁冠等,2016),指示着该地区曾发生过大规模的油气生成与充注过程。作为一个潜在的油气勘探新领域,冀北坳陷中—新元古界油气资源的勘探引起了石油地质界的日益关注。从20世纪50年代起,中国的地质工作者就对冀北坳陷的油苗和沥青做过详细地调查(吴迪,2015);王铁冠院士在2011年出版的《论中—新元古界的原生油气资源》中阐述了华北地区冀北坳陷的中—新元古界地层具有良好的含油性和勘探前景(王铁冠和韩克猷,2011)。这些研究成果进一步印证了冀北坳陷中—新元古界形成原生油气藏的条件是存在的。

前人对冀北坳陷中—新元古界从构造、地层、岩相和有机岩石学等方面都进行了较全面地研究,尤其是对烃源岩的有机地球化学特征进行了详细分析,对该地区油苗和沥青的来源有了系统的认识(刘宝泉等,2000;欧光习和李林强,2006;王铁冠等,2016)。吴迪(2015)以凌源地区龙潭沟古油藏为主要研究对象,利用大量岩石薄片显微岩相学与油气包裹体研究,提出了冀元1井及邻区中元古界有多期油气充注过程,其中,下马岭组石英砂岩古油藏早期小规模成藏时间开始于217 Ma,属于晚三叠世,第二期大规模油气充注开始于155 Ma,属于晚侏罗世早期或中侏罗世晚期,且油气成藏时间集中于150~180 Ma。然而,对于冀北坳陷中—新元古界另外两个古油藏(芦家庄古油藏和双洞古油藏)中各时期的烃类流体包裹体特征以及油气成藏历史缺乏系统、深入的研究。本文主要从显微岩相学和流体包裹体特征对冀北坳陷的宽城芦家庄古油藏和平泉双洞古油藏的油气成藏史进行研究和重建,其研究结果可以深化对冀北坳陷中元古界洪水庄组、下马岭组和雾迷山组等重要烃源岩的烃类形成和演化、油气藏成藏及充注特征的认识,对该地区油气勘探有着重要的理论价值和现实意义。

1 研究区地质概况

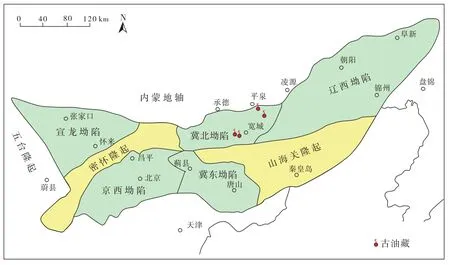

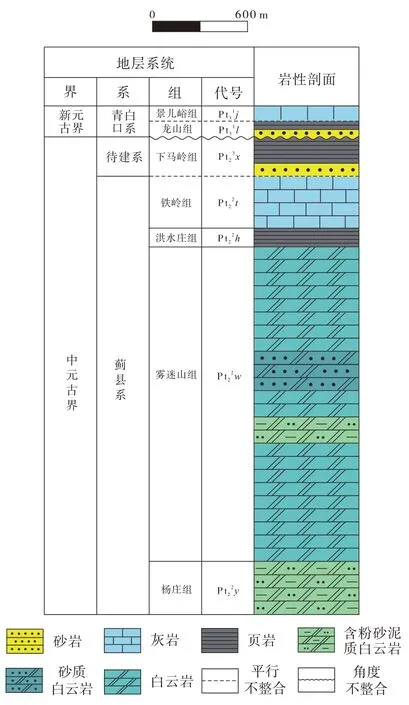

冀北坳陷位于华北地台燕山褶皱带的中段,西接密怀隆起,东临辽西凹陷,北抵内蒙地轴,向南至山海关隆起(图1)。由于研究区受到古亚洲构造域和滨太平洋构造域的复合叠加,使得本区域构造演化极其复杂(王杰等,2004;吴迪,2015)。从中元古代到新生代,冀北坳陷沉积构造演化史可以分为以下四个阶段:(1)中元古代至中奥陶世为长期稳定下沉阶段,沉积了巨厚的以盐酸岩盐为主的海相地层;(2)石炭纪至中三叠世主要是以地壳上升为主及海陆交互沉积,表现为从海相过渡到陆相沉积;(3)上三叠世至白垩纪构造活动主要表现为剧烈的地壳褶皱和断裂活动,并伴随着异常活跃的岩浆活动;(4)自新生代开始地层抬升,遭受强烈的剥蚀(林晓辉和秦正永,2003;吴迪,2015)。冀北坳陷也是中国中—新元古界发育最全、保存最好的地区之一,地层自下而上发育有长城系、蓟县系、待建系和青白口系(吴迪,2015;王铁冠等,2016),其中,中元古界的蓟县系是本次研究的主要层系。蓟县系自下而上发育了杨庄组白云岩、雾迷山组白云岩、洪水庄组页岩、铁岭组灰岩和下马岭组页岩(温献德,1989;赵澄林,1997;张敏,2005)(图2)。冀北坳陷岩浆活动强烈,且具有多期活动、分布受区域断裂控制的特点。其中,中元古代和燕山期的岩浆活动对冀北坳陷的油气成藏与聚集有着非常重要的影响。火山活动主要出现在雾迷山组和下马岭组沉积时期,其中,中元古代的火山活动体现在下马岭组底部沥青砂岩与火成岩侵入体有明显且广泛的共存关系,而燕山期的火山活动则形成了厚度变化巨大的侏罗纪和白垩纪火山碎屑沉积(王铁冠,1980;王铁冠等,1988;刘岩等,2011)。

图1 燕辽裂陷带地质构造单元及古油藏分布Fig. 1 Geological structural units and distributions of paleo-oil reservoirs in the Yanliao faulted-depression zone(according to Wang et al., 2016)

图2 冀北坳陷中—新元古界地层及岩性特征Fig. 2 Generalized stratigraphy and lithology characteristics of the Meso-Neoproterozoic strata in the Jibei Depression(according to Wang et al., 2016)

根据研究区油苗点和沥青点的分布特征,前人命名了4个古油藏,分别是宽城芦家庄和塌山古油藏,平泉双洞古油藏和凌源龙潭沟古油藏。平泉双洞古油藏是一处背斜型古油藏,区域构造部位属于平泉背斜带东北端的双洞短轴背斜构造。该古油藏地油苗分布广泛, 在萤石矿露天采石场中,从蓟县系雾迷山组、铁岭组和下寒武统的府君山组的灰岩裂隙中,常见油苗渗出,或含有无流动性的稠油,此类油苗点共约30处(王铁冠等,2016)。宽城芦家庄古油藏在区域构造上位于郭杖子单斜带的北缘,属于岩性地层型古油藏,在下马岭组出露处均能发现到下马岭组底部沥青砂岩,镜下可以观察到明显的固体沥青存在(刘岩等,2011;王铁冠等,2016)。关于古油藏中油气成藏的时间,一直存在不同的观点。郝石生(1984)利用了燕山地区大地热流值,结合古成熟生油门限分析,提出了燕山地区原生油气藏的形成时间大约是从三叠纪开始,直至侏罗纪结束。秦建中(2005)通过冀北坳陷的有机质成熟度数据重建了该地区的生烃史,提出了第一次生烃是从石炭纪—二叠纪开始,到三叠纪末结束;第二次生烃起始于侏罗纪末。张敏(2005)通过流体包裹体研究认为辽西—冀北地区的中—新元古界地层一共发生了三至四次的油气成藏过程,其中,印支—燕山期的构造活动对油气运移提供了良好的通道。本次研究试图通过古油藏中流体包裹体的显微岩相学和测温学研究,综合埋藏史和热史,解剖冀北坳陷芦家庄和双洞古油藏的烃类充注成藏与演变历史。

2 样品采集与实验方法

本次研究对冀北坳陷宽城芦家庄古油藏和平泉双洞古油藏的10块样品进行了流体包裹体观察与测试(图1)。其中,7块沥青砂岩样品采集于芦家庄古油藏的下马岭组底部,样品主要呈较松散,未完全固结的沥青砂;其余3块样品采集于双洞古油藏雾迷山组灰岩的顶部,样品以发育了萤石脉的碳酸盐岩为主。流体包裹体分析测试是在核工业北京地质研究院流体包裹体实验室完成。测试环境的温度和相对湿度保持在25℃和40%,本研究一共对10个样品中的131个包裹体进行观察和测试,其中,有效数据有106个。研究中,对包裹体的偏光和荧光特征观察是在Leica DMRX HC研究级反—透射光显微镜进行的。对包裹体均一温度的测定对象是与烃类包裹体同期伴生的含烃盐水包裹体。其中,均一温度和盐度是在LINKAM THMS600型冷热台进行的,冷热台的分辨率为0.1℃,均一法测温精度为±1℃。分析方法和依据为中华人民共和国核行业标准(EJ/T1105-1999)《矿物流体包裹体温度的测定》。

3 流体包裹体特征

3.1 岩矿与包裹体显微特征

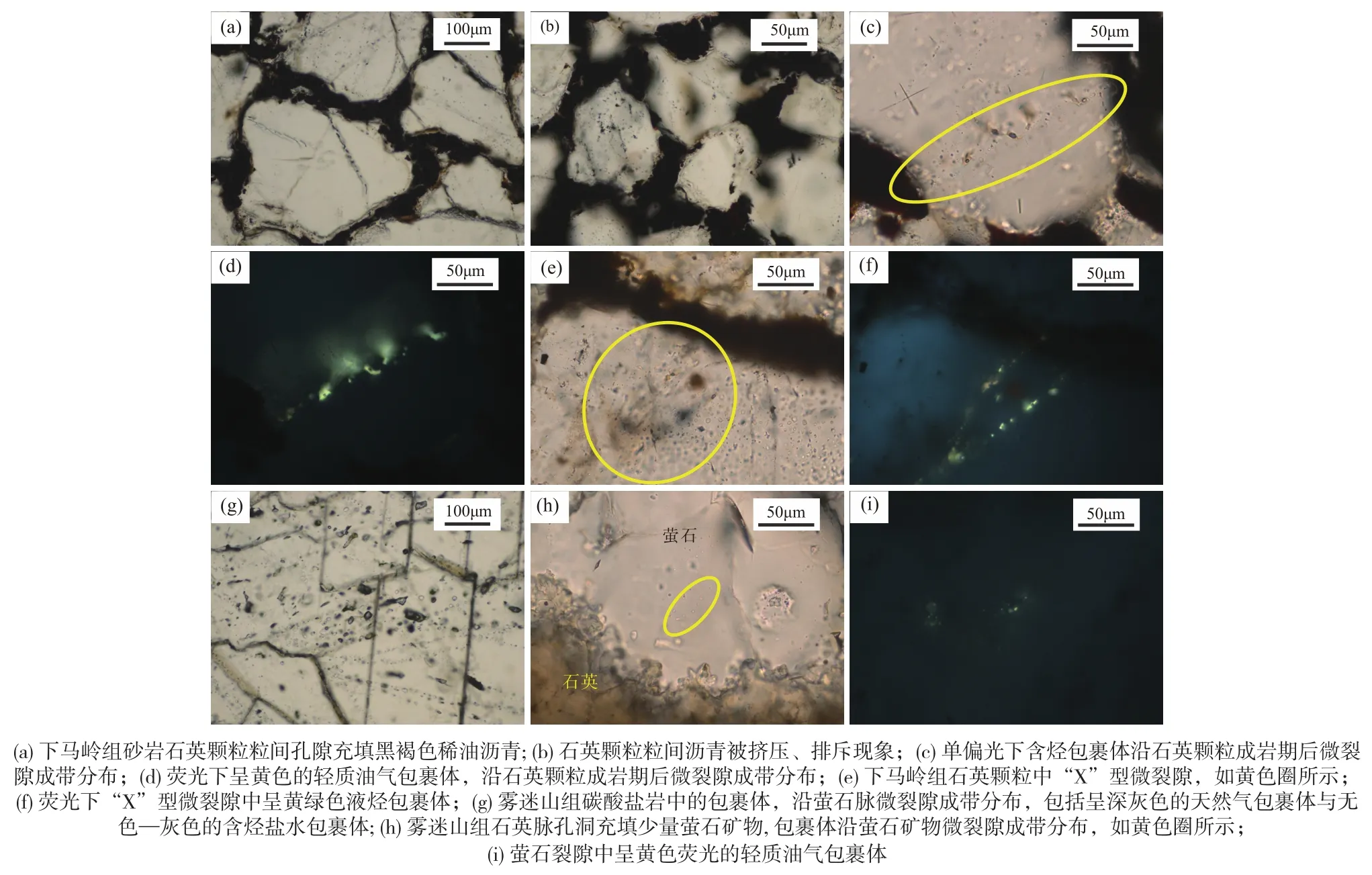

通过显微岩相学观察,在宽城芦家庄古油藏的砂岩中,大部分石英颗粒粒间孔隙充填了黑色、黑褐色固体沥青,反映该砂岩曾经经历过大规模的油气充注(图3a)。该砂岩的成岩作用较弱,石英颗粒普遍发育次生加大,粒间孔隙为晚期胶结石英所充填。前人研究表明(刘岩等,2011),该砂岩有两期油气充注,第一期油气充注发生于成岩作用之前,第二期发生于成岩期后。在本次研究中,笔者认为该古油藏的砂岩也经历了两期油气充注。第一期油气充注发生于石英颗粒次生加大之前,该期次的油气充注表现为砂岩石英颗粒粒间孔隙普遍充满了黑色和黑褐色沥青,抑制了成岩作用。然而,随着该期次的油气充注遭到破坏,液体烃在高温的条件下,蚀变成为固体沥青并残存在颗粒间的空隙中。在成岩阶段,石英颗粒表面变为亲水性,部分石英颗粒出现了次生加大现象,空隙间残存的固体沥青受到挤压,因此,在发育有次生加大边的石英颗粒周围呈现出线接触和凹凸接触(图3b),且固体沥青悬浮和被排斥。

图3 冀北凹陷古油藏岩矿与包裹体显微特征Fig. 3 Photomicrographs showing mineralogy, petrology and fluid inclusions of the paleo-oil reservoirs in the Jibei Depression

包裹体显微岩相学表明,与该沥青砂岩第一期油气充注相关的含烃盐水包裹体发育程度很低,在经历了辉绿岩侵入及后期的地质作用后已无法辨别。此外,前人研究表明,该地区第一期的油气充注发生在高于庄组烃源岩生排烃期(王铁冠等,2016)。此时,下马岭组仍处于沉积阶段,埋藏较浅,被捕获的包裹体温度与地表温差很小,相分异就无法产生,均一温度也无法测得。对于盐水包裹体,如果形成温度低于50℃就难以发生相分异,只能观察到纯液相包裹体(Goldstein and Reynolds,1994)。

第二期油气包裹体发育于砂岩成岩期后,发育丰度极高(GOI为6%),包裹体沿石英颗粒成岩期后微裂隙成带分布,液烃包裹体呈淡黄色,显示黄色、黄绿色荧光,气烃呈灰色,无荧光显示。其中液烃包裹体占10%,气液烃包裹体占90%。与这期包裹体伴生的盐水包裹体产状和发育特征与其相似,主要分布在环石英颗粒加大边或沿切穿石英颗粒及加大边微裂隙(图3c, d),呈线状/带状分布,有些石英颗粒中可以观察到微裂隙呈“X”型(图3e, f)。 沿微裂隙分布的包裹体有的切穿石英颗粒及固体沥青,表明这些微裂隙的产生是在固体沥青形成之后,这一期的烃类充注则晚于固体沥青。综上所述,芦家庄古油藏除了黑色和黑褐色的固体沥青之外,还有显示黄色荧光的中质原油(图3d)及黄绿色荧光的中—轻质原油(图3f)(陈汉红,2014),反映了一期较大规模的中—轻质油运移,表明了该地层仍保存有少量原油。

平泉双洞古油藏雾迷山组顶部的碳酸盐岩中发育了大量的萤石脉及微晶石英矿物,其间可见大量的烃类包裹体。包裹体显微岩相学表明,萤石中烃类包裹体主要有两种赋存状态:(1)包裹体沿萤石矿物微裂隙成带分布(图3g),发育程度较高(GOI为4%),液烃包裹体呈透明无色(占5%),显示蓝绿色荧光,气烃包裹体呈灰色(占95%),无荧光显示;(2)石英脉中孔洞充填萤石矿物(图3h),石英矿物粒间孔隙充填大量黄褐色稀油沥青,萤石中包裹体发育丰度较低(GOI为2%),且沿萤石及石英矿物微裂隙成带分布,液烃包裹体呈淡黄色(占10%),显示黄色荧光(图3i),气烃包裹体呈灰色(占90%),无荧光显示。

3.2 包裹体均一温度及盐度特征

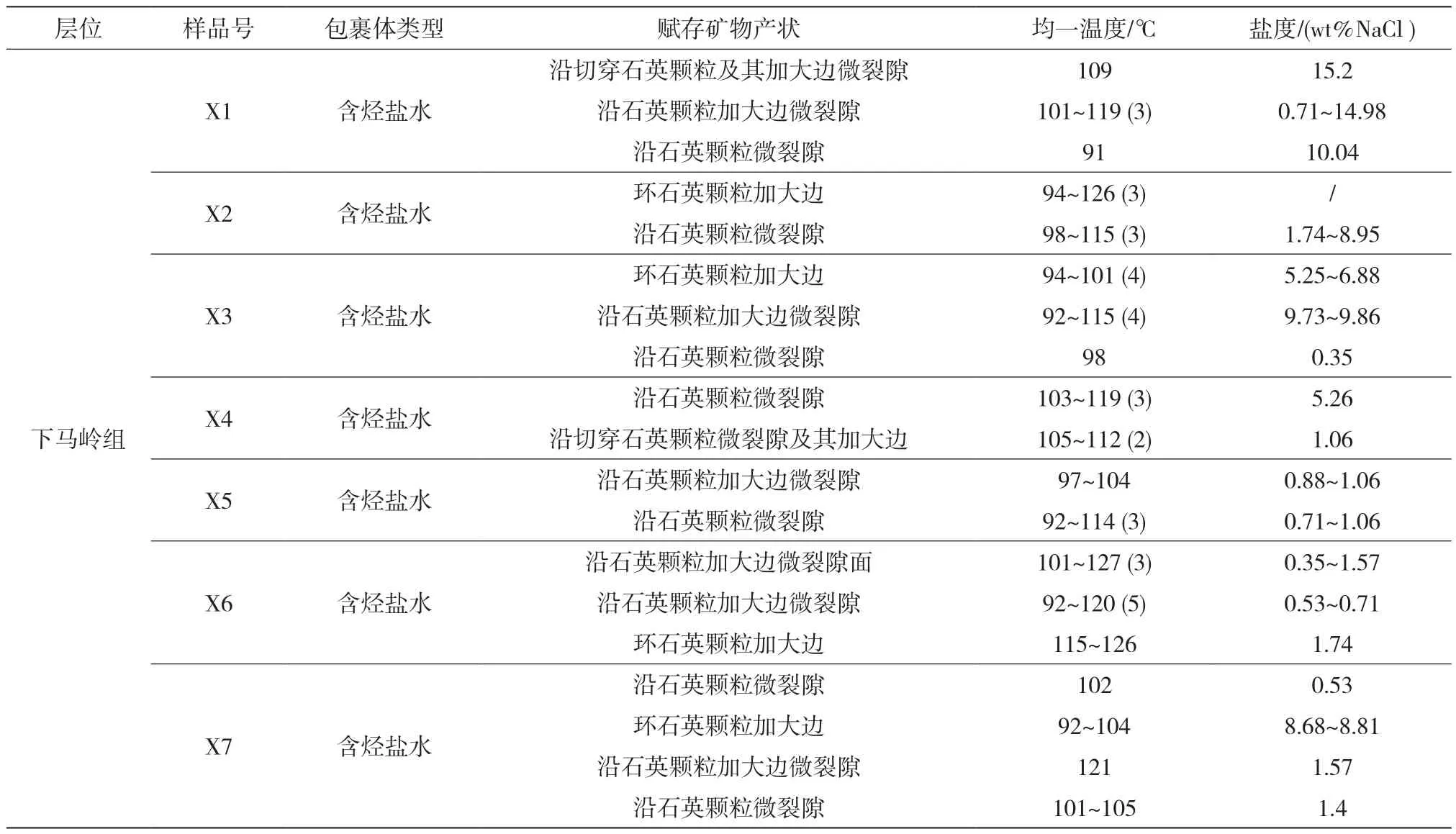

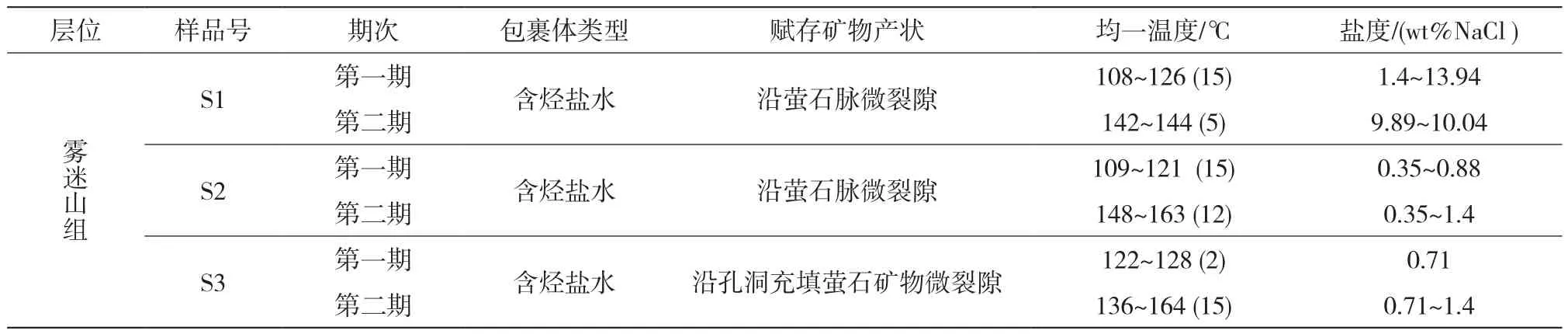

含烃盐水包裹体是由盐水和微量的轻烃组成,并且捕获温度与均一温度很接近,所以含烃盐水包裹体的均一温度更能反映出成岩或成藏时的温度(陈红汉等,2002;曹青等,2015;吴迪,2015;张俊武等,2015)。因此,笔者在对包裹体岩相学及显微观察的基础上,选取与油气包裹体伴生的、均一捕获的含烃盐水包裹体进行显微温度和盐度测试(表1;表2)。从均一温度分布图上可以看出,芦家庄古油藏的下马岭组底部砂岩层在燕山期只发育了一期次的流体包裹体,且包裹体主要分布在沿石英颗粒加大边微裂隙、沿石英颗粒微裂隙以及沿切穿石英颗粒及其加大边微裂隙,这三类赋存矿物产状的包裹体均一温度的主峰主要分布在90~100℃之间(图4a)。平泉双洞古油藏的雾迷山组顶部灰岩层在燕山期主要发育了两期次的流体包裹体,其温度分布在100~130℃和130~160℃,主峰位于110~120℃和 140~150℃之间(图4b)。其中,第二期次的流体包裹体主要发育在沿孔洞充填萤石晶体微裂隙中。包裹体的盐度是根据盐水溶液的冰点与盐度的对应关系换算而来(余宏全等,2006)。通过表1和表2可以看出,芦家庄古油藏的大部分包裹体盐度小于12 wt%,属于低盐度水溶液(卢焕章等,2004)。双洞古油藏中,大部分包裹体盐度分布在0~2 wt%的区间中,仅有少量的包裹体盐度分布在10~14 wt%的范围内。这部分包裹体有可能受到了成岩环境下流体包裹体再平衡的作用,使得其盐度升高,这时包裹体记录的为混源流体信息,不能代表原始捕获条件(Goldstein,2001;曹春梦等,2017)。

图4 冀北坳陷古油藏含烃盐水包裹体均一温度分布图Fig. 4 Histograms showing homogenization temperatures of saline inclusions in paleo-oil-reservoirs, Jibei Depression

表1 冀北坳陷芦家庄古油藏下马岭组底砂岩流体包裹体特征Table 1 Characteristics of fluid inclusions in the Xiamaling sandstone, the Lujiazhuang paleo-oil-reservoir, Jibei Depression

表2 冀北坳陷双洞古油藏雾迷山组顶部灰岩流体包裹体特征Table 2 Characteristics of fluid inclusions in the Wumishan limestone of the Shuangdong paleo-oil-reservoir, Jibei Depression

4 油气成藏演化综合研究

在石油地质学领域,利用烃类流体包裹体研究油气成藏期次已经被国内外学者广泛应用(Mclimans,1987;Burley et al.,1989;Carlos et al.,2002;欧光习等,2006;曹青和柳益群,2007;陈哲龙等,2015)。根据对包裹体的显微岩相学观察,对矿物中烃类包裹体的形成期次进行划分,分析与其伴生的含烃盐水包裹体的形成温度,再结合研究区储层的埋藏史—热史,就可以得到古油藏油气充注的期次与时间。

显微岩相学观察表明,芦家庄古油藏下马岭组底砂岩普遍发育了固体沥青。显然,这些固体沥青应该是以液态石油的渗滤方式充注到底砂岩,再经过后来的蚀变作用才演变成沥青砂岩。根据前人研究(王铁冠等,2016),下马岭底砂岩的沥青组分在正交偏光显微镜下可观察到数量不等的雏晶镶嵌结构。雏晶镶嵌结构的形成,标志着在岩浆高温烘烤的状态下,古油藏中油分子中的可溶组分逐渐丧失,氢原子急剧减少,碳原子开始结晶,这可以作为古油藏热蚀变导致沥青形成的重要佐证。此外,冀北坳陷下马岭组普遍夹有1~4层的辉长辉绿岩侵入体,顺层分布在下马岭组地层中。锆石U-Pb定年显示辉长辉绿岩的侵位年龄值约在1327 Ma,因此,由辉长辉绿岩侵入而引起的围岩蚀变的时间为1327 Ma。由此可见,下马岭组底砂岩古油藏的早期的石油充注应该发生于这个时间之前,第一期油气充注的存续时限为1400~1327 Ma(王铁冠等,2016)。

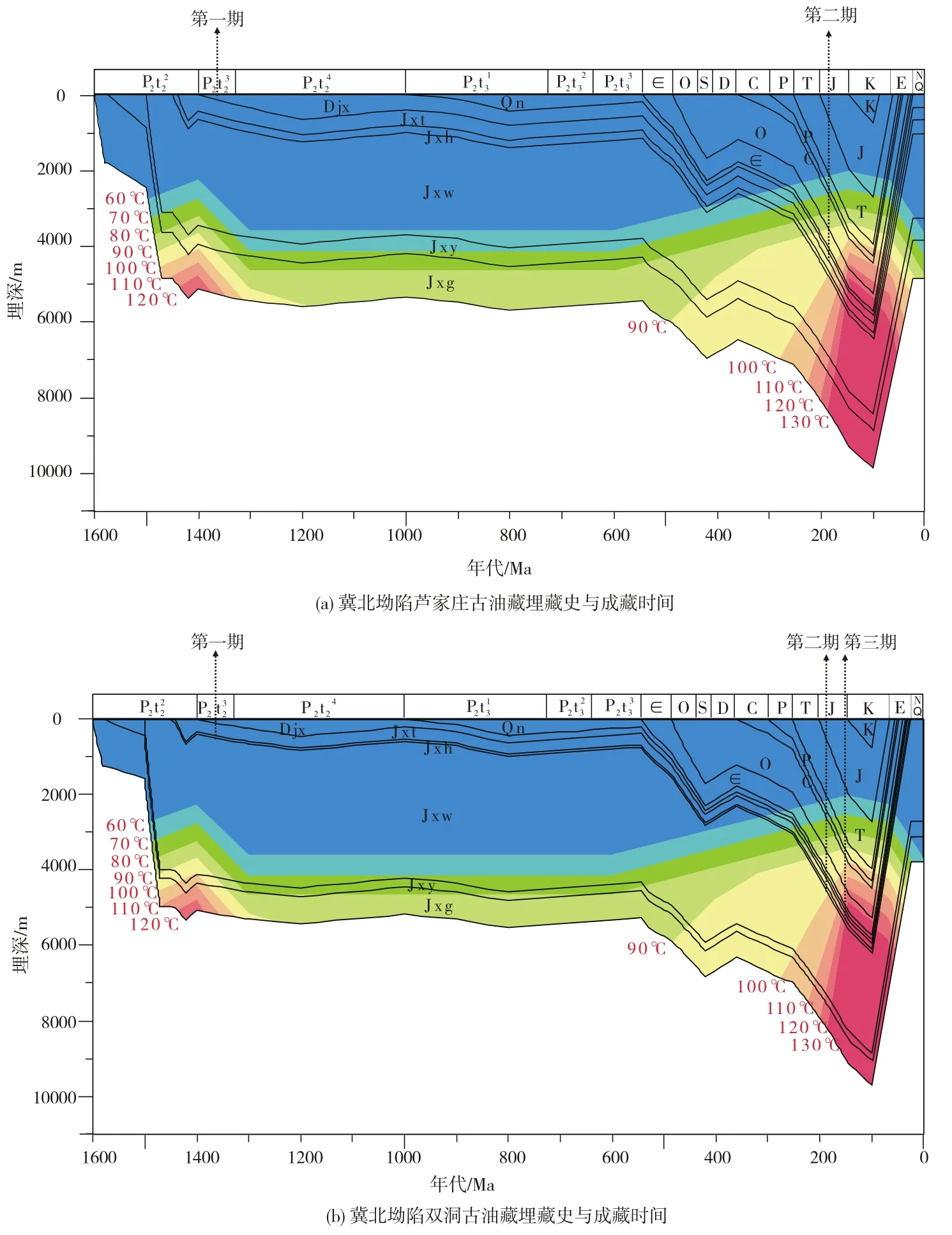

根据盐水包裹体均一温度统计结果,芦家庄古油藏中第二期成藏的均一温度90~120℃,其温度主峰位于90~100℃之间。结合埋藏史和古地温史,该古油藏第二次油气充注时间开始于215 Ma,属于晚三叠世,并在早侏罗世晚期至中侏罗世达到高峰(图5)。前人研究表明,这一期的油气充注受控于火山活动的影响 (吴迪,2015;刘岩等,2011; 王铁冠等,2016)。冀北坳陷在燕山期岩浆活动频繁、强烈且广泛分布。其中,侏罗纪是喷发活动的主要时期(赵国春,2003)。这一时期,冀北地区火山喷发主要有早侏罗世南大岭期、中—晚侏罗世髫髻山期、早白垩世东岭台阶段和东狼沟阶段(白志民等,1999)。岩浆侵入活动也被划分出三期,侵入体绝对年龄分别为:185~170 Ma、170~140 Ma、140~110 Ma(齐雯,2010;吴迪,2015),表明芦家庄古油藏在燕山期发生的油气充注受到了第一期岩浆侵入的影响。

与芦家庄古油藏相似,双洞古油藏顶部灰岩储层也经历了早期的一次油气充注过程 (即1400~1327 Ma),但是,这一期的油气并没有在该古油藏中保存下来。根据包裹体附存矿物生长关系和形成温度,双洞古油藏在燕山期发生了第二次和第三次油气充注(图5)。成藏均一温度分别为100~130℃和130~160℃。结合埋藏史和古地温史,推测该灰岩顶部第二次和第三次油气充注时间于185 Ma 和150 Ma ,属于早侏罗世中晚期和晚侏罗世(图5)。

图5 冀北坳陷古油藏埋藏史与成藏时间Fig. 5 Burial history and times of hydrocarbon accumulation in the Jibei Depression

总体而言,芦家庄古油藏与双洞古油藏中后期的油气充注成藏与该地区燕山期的火山岩浆活动异常有关,尤其,大规模的油气成藏期集中在燕山中期,此时期也是火山活动异常期与古地温高温期,为冀北古油藏的烃源岩生排烃提供了非常有利的条件。

5 结论

(1)芦家庄古油藏下马岭组底砂岩的大部分石英颗粒粒间孔隙充填了黑色、黑褐色固体沥青,揭示该砂岩曾经经历过大规模的油气充注,且这一期次充注的油气在高温作用下遭到破坏,蚀变成为固体沥青并残存在颗粒空隙中。

(2)包裹体测温结果表明,芦家庄古油藏在燕山期经历了一期较大规模的油气充注,以黄色荧光的正常原油以及弱黄绿色的轻质原油为主,并在早侏罗世晚期至中侏罗世达到高峰。

(3)双洞古油藏雾迷山组顶部灰岩在燕山期发生了两次油气充注,与芦家庄古油藏类似,在燕山期发生的油气充注过程与这一时期强烈的岩浆活动密切相关。这一时期的火山活动异常期与古地温高温期,为冀北古油藏的烃源岩生排烃提供了有利条件。

致谢:感谢中国石油大学(北京)钟宁宁教授在样品采集过程中的帮助,感谢核工业北京地质研究院张敏老师在包裹体分析中的帮助。