朱氏头皮针联合现代康复治疗对脑卒中痉挛性偏瘫患者平衡功能的影响*

叶敏,解鸿宇,朱少荃,潘宾,袁爱红,杨骏

1 安徽中医药大学 安徽合肥 230000

2 安徽中医药大学第一附属医院 安徽合肥 230000

脑卒中(cerebral stroke)又名“脑血管意外”,是指脑血管破裂或堵塞后引起脑组织损伤的一组临床常见病、多发病。随着医学水平的不断提升,脑卒中的死亡率虽有所下降,但其致残率及后遗症发生率仍居高不下。流行病学研究[1-2]显示,我国每年新发脑卒中患者约200万人,其中70%~80%的患者会发生卒中后肢体功能障碍,而卒中后肢体功能障碍的患者中又有80%~90%伴有不同程度痉挛。可见肢体痉挛性偏瘫是卒中后肢体功能障碍最常见的伴随症状,其多表现为上肢屈肌群及下肢伸肌群肌张力明显增高。肌张力增高可进一步导致患肢肌肉僵硬、平衡功能障碍[3],故降低患肢肌张力,改善平衡功能是临床脑卒中康复治疗的重点,同时也是临床上亟待解决的难点。目前西医在脑卒中急性期稳定生命体征等方面取得一定疗效,但对于卒中后痉挛性偏瘫等并发症没有合适治疗方案,其致残率高,不仅降低患者的生活质量,同时加重个人及社会经济负担。针灸治疗中风后偏瘫历史悠久,疗效显著,且有明确的临床研究数据支撑[4-6]。朱氏头皮针是朱明清教授50余年临床经验的总结,其取穴、行针手法、理论依据、临床疗效均有独到之处[7]。本研究通过临床随机对照试验的方法探讨朱氏头皮针联合现代康复治疗对卒中后痉挛性偏瘫患者平衡功能的影响,现报告如下。

资料与方法

1 一般资料

所有病例均来自2018年6月—2021年6月安徽中医药大学第一附属医院针灸康复科收治的脑卒中痉挛性偏瘫患者,按照随机数字表法随机分配至普通头针组和朱氏头皮针组,普通头针组60例,朱氏头皮针组59例。

2 入组标准

2.1 诊断标准 参照《中国脑血管病防治指南》[8]诊断为脑卒中,并经影像学证实为脑出血或脑梗死。

2.2 纳入标准 ①符合上述诊断标准且临床表现为患侧肌张力增高、腱反射亢进,符合脑卒中痉挛性偏瘫诊断标准;②年龄18~80岁,首次发病,病程>2周且<3个月;③改良Ashworth评定偏瘫肢体肌张力≥ 1级;④意识清醒,生命体征平稳,认知正常。

2.3 排除标准 ①卒中之前有肢体功能障碍影响评估者;②合并有其他严重神经系统、血液系统、循环系统、免疫系统及传染性疾病者;③无法配合针灸治疗者;④口服抗痉挛药物者;⑤同时参与其他临床研究者。

2.4 剔除标准 ①纳入试验后,自行使用其他本研究禁止的药物或治疗方法者;②治疗期间发生与本治疗无关的病情变化者;③不配合本研究规定的治疗方案者;④其他各种原因无法继续者。

2.4 脱落标准 ①患者自行退出(疗效不理想、不良反应等);②失访。

2.5 终止试验标准 由针灸康复科医生负责评估研究期间患者出现严重并发症或其他严重疾病而引起的不良反应,确定是否继续或终止研究。

3 治疗方法

两组患者均接受基础西医治疗[8],西药治疗包括按需调节血压血糖血脂、营养神经等对症治疗。康复训练包括 ⑴ 良肢体位摆放(抗痉挛体位)采用患侧卧位,患侧肩关节向前平伸内旋,上肢和躯干呈90度角,肘关节尽量伸直,手掌向上,下肢膝关节略弯曲,髋关节伸直。⑵平衡功能训练:①在PT床或地面等稳定的基础上将患者被动地向各个方向移动到稳定极限内,随后嘱患者自行返回平衡的原始位置上;②嘱患者 Bobath 握手,给予患者上下左右等方向一个目标物体,让患者依次触碰目标物体;③坐位、站立位下抛接球训练,嘱患者抛接球过程中应付重心转移和姿势调整的变换;④平衡垫坐位下训练,嘱患者双侧臀部均匀压坐在平衡垫上,随后将患者被动的小幅度的推向各个方向,并让患者回到原始平衡位置,在此基础上,嘱患者 Bobath握手,给予患者上下左右等方向一个目标物体,让患者依次触碰目标物体;⑤平衡杠内患侧下肢足底放置平衡垫训练,被动的将患者骨盆及躯干拉向患侧保持平衡稳定,在此基础上,嘱患者主动将重心转移至患侧。40min/次,1次/d,6次/周,连续治疗4周。

3.1 普通头针组 普通头针组取穴:健侧顶颞前斜线、顶颞后斜线。操作:患者取坐位或仰卧位,75%医用酒精棉球常规消毒穴位和医者手部,使用华佗牌一次性针灸针(规格:0.25×25mm),将顶颞前斜线、顶颞后斜线均分5等分,使用排刺法,分段进针,将顶颞前斜线针尖自前顶穴沿头皮悬厘穴方向平刺0.8~1mm,顶颞后斜线针尖则自百会穴沿头皮曲鬓方向平刺0.8~1mm,第2针从第1针针尖处下针,同样的方法平刺0.8~1mm,以后数针如上法,共5针,两线共10针,行平补平泻之法,以患者感觉针下涩痛或医者感觉针下沉紧涩滞为宜,得气后留针30min,1次/d,每周6次,共治疗4周。

3.2 朱氏头皮针组 朱氏头皮针组取穴:头面区、下焦区、健侧上肢区、健侧下肢区。操作:患者取坐位或仰卧位,75%医用酒精棉球常规消毒穴位和医者手部,使用华佗牌一次性针灸针(规格:0.25×25mm),与头皮呈15°~30°角带气进针约15mm,当上述针沿皮下推进至帽状腱膜下层,术者执针的指下感到不松不紧而有吸针感时,施行重抽气法,即针体平卧,用右手拇指紧捏针柄,左手按压进针点处以固定头皮,用爆发力将针迅速向外抽提3次,然后再缓慢地向内退回原处(插至1寸处),以紧提慢插为主,如此反复运针10遍,共计约5 min。针刺同时嘱患者用强意念活动偏瘫侧肢体,后留针6h,留针期间,由康复医师实施康复训练,1次/d,每周6次,共治疗4周。

4 观察指标

4.1 肌张力分级评定 治疗前后评估患者肌张力分级,参考改良Ashworth评定标准[9]:无肌张力增加为0级;轻微增加,表现为在抓捏中被动屈或伸至最后有小的阻力为1级;轻度增加,表现为在在抓捏至一半ROM以上有轻度阻力增加为1+级;肌张力在大部分ROM中都有较大增加,但肢体被动运动容易为2级;肌张力明显增加,被动活动困难为3级;受累部分肢体强直性屈曲或僵直为4级,共6级,分析数据时为方便统计,直接按此标准记录为1、2、3、4、5、6级,分级越高,肢体痉挛状态越严重。

4.2 日常生活能力评分 治疗前后评估患者日常生活能力,参考ADL量表[10],包括进食、如厕、大便控制等10个方面,总分0~100分,分数越高,日常生活能力越强。

4.3 平衡功能评测 治疗前后评估患者平衡功能,参考Fugl-Meyer量表[11]中平衡功能评定标准,包括无支撑坐位,健侧“展翅”反应等7个方面,总分0~14分,分数越高,平衡功能越好。

4.4 疗效评价标准 依据改良Ashworth评定标准[9],降低 2 级及以上为显效,但尚未达到0级;降低 1 级为有效,但尚未达到0级;评级无变化或增加为无效。

5 统计学方法

采用 SPSS23.0 软件进行统计分析,满足正态分布的计量资料采用均值±标准差表示,组内治疗前后使用配对样本t检验,组间治疗前后采用两独立样本t 检验分析;不满足正态分布的计量资料采用中位数(第一四分位数-第三四分位数)表示,组内治疗前后使用两相关样本的非参数检验进行分析,组间治疗前后使用两独立样本的非参数检验进行分析。P<0.05时,差异有统计学意义。

结 果

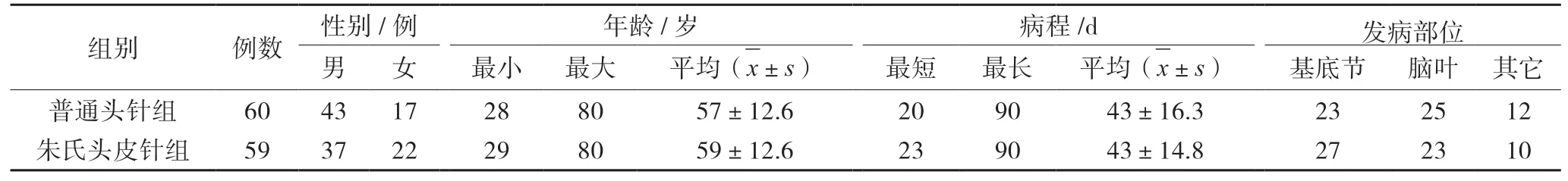

1 2组患者一般资料比较

2组患者治疗前年龄、性别、病程、发病部位等基础资料无显著性差异(P<0.05),具有可比性,见表1。

表1 2组卒中后痉挛性偏瘫患者一般资料比较

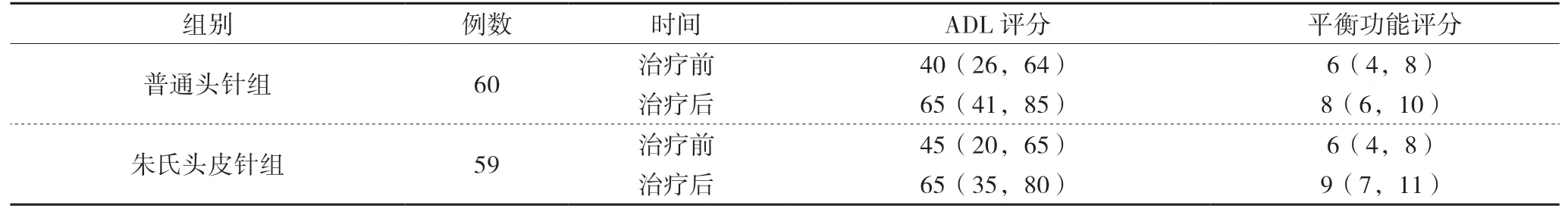

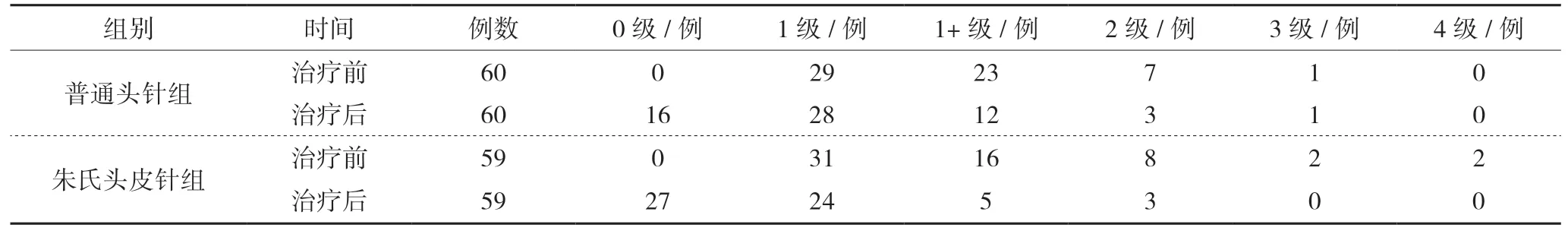

1 2组患者治疗前后肌张力分级、日常生活能力、平衡功能比较

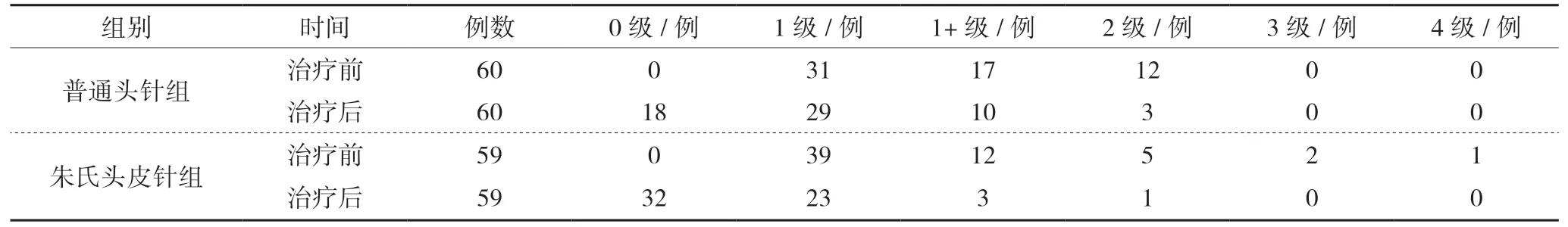

2组患者治疗前日常生活能力评分和平衡功能评测、上下肢肌张力分级评定比较,差异无统计学意义(z=-0.085、P=0.932,z=-0.366、P=0.714,z=-0.061、P=0.951,z=-1.454、P=0.146),具有可比性。治疗后,两组患者上、下肢肌张力分级评定均较治疗前降低(z=-5.444、P=0.000,z=-5.268、P=0.000,z=-5.832、P=0.000,z=-6.128、P=0.000)、日 常 生 活 能 力 评 分和平衡功能评测评分均较治疗前升高(z=-6.292、P=0.000,z=-6.108、P=0.000,z=-6.502、P=0.000,z=-6.338、P=0.000),朱氏头皮针组与普通头针组在提高日常生活能力评分方面无显著性差异(z=-0.107、P=0.915),但朱氏头皮针组在降低上下肢肌张力、提升平衡功能评分方面优于普通头针组(z=-2.350、P=0.019,z=-3.014、P=0.003,z=-2.755、P=0.006),见表2、表3、表4。

表2 2组痉挛性偏瘫患者治疗前后ADL及平衡功能比较(±s)

表2 2组痉挛性偏瘫患者治疗前后ADL及平衡功能比较(±s)

注:与治疗前比较,ΔP<0.05;与普通头针组比较,*P>0.05(ADL),*P<0.05(平衡功能)

?

表3 2组痉挛性偏瘫患者治疗前后上肢Ashworth分级比较

表4 2组痉挛性偏瘫患者治疗前后下肢Ashworth分级比较

由于样本量较少,正态分布的计量资料采用均值±标准差表示,不满足正态分布的计量资料

采用中位数(第一四分位数-第三四分位数)表示。

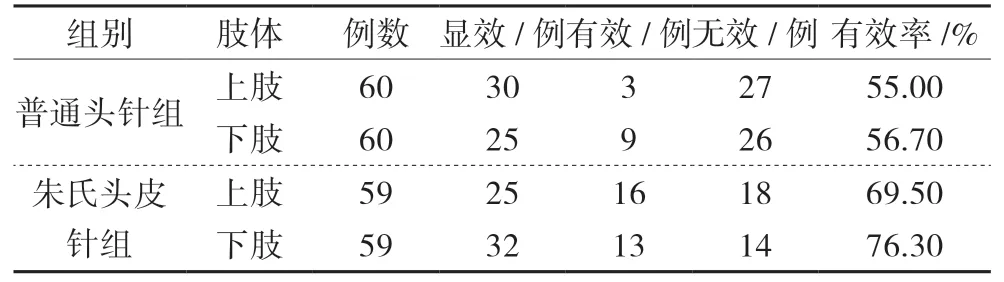

2 2组患者临床疗效比较

朱氏头皮针组患侧上肢有效率为69.50%,高于普通头针组的 55%(P=0.131),无统计学意义;朱氏头皮针组患侧下肢有效率为76.30%,高于普通头针组的56.7%(P=0.033),有统计学意义,见表5。

表5 2组痉挛性偏瘫患者临床疗效比较

讨 论

脑卒中属于中医“中风”范畴,多由风火痰瘀虚五端相互影响,相互转化,引起内风旋动,气血逆乱,横窜经脉,直冲犯脑,血瘀脑脉或血溢脉外而发中风[12]。基于中医对此病病因病机的认识,中风病位在脑,因此使用头部腧穴治疗中风既体现了腧穴的近治作用,同时也是中医治病求本、治病求因理论的灵活应用。头为诸阳之会,手足三阳经及督脉皆上循于头面,六阴经则通过经别在头面部合于相表里的阳经经脉,且头气有街,止之于脑,脑又为髓之海,即经气通过经络系统上注并汇聚于头部,主宰人体的各种生命活动,若头部气血逆乱,则可发为中风。如《针灸大成》有云:“首为诸阳之会,百脉之窍,……,百脉皆归于头。”在头部进行针刺可通调百脉,进而和气血、平阴阳,改善中风患者的肢体功能。头针又称“头皮针”,是根据脑功能的解剖定位与对应体表投影来确定头部穴位,通过大脑皮质功能分布联合脏腑经络理论判断头针刺激区域[13],头针亦是中国传统针灸学与生物全息论及神经生理学等结合形成的一种微刺系统方法[14]。根据现代解剖学特点[15],头的运动区、感觉浅表区分布着丰富的神经和血管。人体的随意运动冲动大多发自额叶,原始运动区与其相邻的皮质区、下级中枢连接通路—皮质延髓束和脊髓束组成了调控随意运动的神经中枢[16]。脑卒中后肢体痉挛性偏瘫是由卒中病变部位波及运动区皮质或相关传导通路,使其相对应区域内的肢体出现痉挛性偏瘫的现象[17]。针刺头皮穴位,可引起中枢神经系统兴奋及抑制,改善神经功能[18]。头针刺激传入神经系统反射环路,促进感觉功能恢复,通过本体感受器传入冲动,促进神经元突触再生,重组突触连接,整合中枢神经系统功能,恢复中枢神经系统控制功能,改善患肢运动功能[19]。

近年来,朱氏头皮针在治疗中风及中风后肢体功能障碍取得了良好的临床疗效[20-21]。朱氏头皮针[22-23]是在“头皮针穴名标准化方案”的基础上,确定的以19个治疗区为主要内容的头皮针穴名体系,其治疗部位均在头皮部,与脑关系极为密切。其治疗特点包括两个方面,运用独特的“进气法”“抽气法”为其一,密切配合导引康复医疗手段为其二,强调针刺突出“以静带动,用意导气”,而导引康复则着重“以动带静,用意引体”。其静在脑,摒杂念,冥思维,修心导气至病所;其动在体,行气血,舒脏腑,笃意柔肢消痛楚。动静结合,阴阳相辅,迅速达到“针到、意到、气到、导引到、效果到”之目的。中风后痉挛性偏瘫患者以患侧肢体肌张力增高、痉挛活动不利为主要表现,针刺时取头面区、下焦区、上肢区、下肢区等穴。头面区,以神庭穴为中心,前后各延长0.5寸,左右旁开至眉冲穴内,当督脉与膀胱经上。取头面区一则精准定位,以治病求本,这与现代医学认为脑卒中发病原因归咎于脑血管破裂或阻塞不谋而合;二则使神归舍,以宁神守志,这与《灵枢.本神》所曰:“凡刺之法必先本于神......”《素问.汤液醪醴论》所云“针石,道也。精神不进,志意不治,故病不可愈”以及现代研究认为很多卒中后肢体功能障碍患者因情志抑郁或焦虑不配合治疗从而影响康复效果等观点如出一辙[24],可见针刺过程中,医者与患者双方必需意念专注,方可取得疗效。取头面区即取“治病先治神”之意,针刺头面区时要求医者根据患者病情使用特殊的行针手法和口令调医者之神,通过要求患者根据医者口令做相应患肢的导引调患者之神,由此,医患配合,充分激发患者的主观能动性和求愈心理。下焦区,自前顶穴向百会方向1寸,当足太阳膀胱经侧线内。脑卒中恢复期多以肝肾亏虚为本[25],故针下焦区以补肝益肾,且下焦区横跨矢状缝,刺之可通过矢状缝达颅脑深部,直接影响大脑皮质,促进脑侧支循环建立,加速深部脑细胞代谢,充分利用神经细胞的可塑性,使病灶局部组织结构代偿性重塑及脑功能连接重组[26-28],以促进脑的修复。上肢区,自囟会向头维方向,从督脉对侧旁开0.5寸处作起点,向外前方延伸,约1寸长,0.5寸宽的斜状条带,左右各一;下肢区,自前顶穴向承光穴方向,从督脉同侧旁开0.5寸处作起点,透越督脉,向对侧外前方延伸,约1.5寸长,0.75寸宽的斜状条带,左右各一,两者联合使用可疏通上下肢经络,以强筋骨利关节,这与现代研究[29]认为,针刺联合康复能缓解脑卒中痉挛,促进主动肌群α、β运动神经元兴奋,增强主动肌群肌力,抑制主动肌群肌张力过高有异曲同工之妙。如此,诸穴同用,形神并治,共奏解郁调神,疏经活络之功。

本次临床研究结果显示,“朱氏头皮针”配合现代康复治疗与普通头针配合现代康复治疗均能有效降低脑卒中痉挛性偏瘫患者的肌张力,改善患者日常生活能力及平衡功能。朱氏头皮针组在降低肌张力、改善平衡功能方面优于普通头针组,且有效率亦高于普通头针组。研究结果显示,朱氏头皮针组在降低肌张力、改善平衡功能方面优于普通头针组,可能与朱氏头皮针独特的长时间留针及带针康复锻炼,提高了穴位的刺激量,激发了针刺的长期效应有关,若普通头针长留针结合康复锻炼是否可进一步提高疗效,有待进一步临床试验验证。朱氏头皮针充分结合了普通头针与现代康复手段两者的优势,从改善脑卒中痉挛性偏瘫患者脑结构功能重组及直接降低患肢肌张力两个方面有效改善患者平衡功能,同时提高患者日常生活能力,优化生活质量。其取穴简单,操作方便,疗效显著,值得临床进一步研究并推广应用。